共和盆地植物活體沙障對土壤水分及養分的影響

馬曙光,張進虎,3,陳 蓮,張 卓,冶 明

(1.青海師范大學 青藏高原地表過程與生態保育教育部重點實驗室,青海 西寧 81008;2.青海師范大學地理學科學院 青海省自然地理與環境過程重點實驗室,青海 西寧 81008;3.青海省人民政府北京師范大學高原科學與可持續發展研究院,青海 西寧 810008)

0 引言

根據第五次荒漠化監測結果,截至2019年,我國荒漠化土地總面積為 261.16 萬km2,占國土面積的27.2%,其中,沙化土地面積達172.12 萬km2[1],荒漠化防治任重道遠。1949年以來,我國一直積極探索荒漠化防治技術,經過半個多世紀的不懈努力,荒漠化防治的水平已走到了世界的前列。在眾多的防沙治沙措施中“草方格固沙”最具特色,是生物治沙優良的先期技術手段,被譽為“中國魔方”。然而雖然草方格沙障效果良好,但使用年限非常有限,一般不超過3年就會腐爛,失去防風固沙作用[2];另外,隨著社會經濟的不斷發展和產業結構的調整,小麥種植面積不斷縮小,沙障原材料供應不足,尤其是青海省治沙地域均在牧區,遠離農區產麥區,調運麥草費用高。這些都影響著草方格沙障在青海持續推廣與應用。鑒于此,張登山[3]等人,基于共和盆地區域降水條件,提出了直接種植青稞、小麥、燕麥等活沙障來替代麥草沙障的設想,經過多年試驗,終于篩選出了適宜共和盆地營建的活體沙障物種,如小麥、燕麥、披堿草等。但荒漠化防治的最終目標是實現土壤性狀的改善,真正實現荒漠化的逆轉。那么,共和盆地活體沙障的設置對沙地水分和養分兩項土壤關鍵性狀指標有何影響?有沒有明顯的改善作用呢?

隨著中國防沙治沙工作的持續推進,植物活體沙障也得到了有關學者的重視。在我國的喀什地區、渾善達克沙地、嫩江沙地及民勤沙地等均有相關研究,但研究的重點在于探討活體沙障的材料篩選,防風阻沙效能及對區域植被的影響等方面[4-6],關于活體沙障對土壤理化性質的影響研究較少[7]。鑒于此,本文以共和盆地青海治沙站為研究區,選擇小麥活體沙障、披堿草+燕麥活體沙障及尼龍袋機械沙障布設區為研究對象,并以流沙地為對照,對比分析不同類型沙障設置對沙地水分及養分的影響,加深對活體沙障生態效益的認識,為其成果轉化及推廣應用提供依據。

1 研究概況及方法

1.1 研究區概況

共和盆地(98°46′~101°22′ E,35°27′~36°56′N)位于青藏高原東北部,屬于高原溫帶半干旱草原和干旱荒漠草原的過渡生物氣候亞帶,海拔介于2 871~3 870 m 之間。研究區沙珠玉沙漠位于青海省海南藏族自治州共和縣中部沙珠玉鄉,地處高寒干旱荒漠區,平均海拔2 875 m[8]。當地氣候具有顯著的高原大陸性特征,年平均氣溫2.4 ℃,多年平均降水量246.3 mm,降水季節分配不均,主要集中于6-9月。多年平均水面蒸發1 716.7 mm,年均無霜期約91 d。土壤類型主要有棕鈣土、粟鈣土、風沙土、草甸土和沼澤土等。植被主要以人工固沙植被為主,主要喬木有青楊(Populuscathayana)和小葉楊(Populussimonii),灌木有檸條(Caraganaintermedia)、沙蒿(Artemi-siaordosica)、烏柳(Salixcheilophila)、檉柳(Tamarixchinensis)和沙柳(Salixpsammophila)等。天然植被主要包括藏錦雞兒(Caraganatibeti-ca)灌叢、白刺(Nitrariatangutorum)灌叢和芨芨草(Achnatherumsplendens)草原等[9]。

1.2 樣地設置與樣品采集

研究選取尼龍袋機械沙障、披堿草+燕麥活體沙障及小麥活體沙障布設區為研究對象,并設立流沙為對照(表1)。在每種沙障布設區隨機設置3 個1 m×1 m 調查樣方,在每個樣方中隨機設置5 個采樣點,采用手搖鉆采集0~50 cm 沙層樣品,采樣間隔為10 cm;將同一樣方內相同沙層深度的樣品充分混合,取適量裝入鋁盒,用于含水量測定,共采集樣品60份;采用環刀采集0~5 cm 土壤養分測定樣品,每種沙障布設區采集9 份樣品,共計36份。為排除風沙地貌對沙地水分和理化性質的影響,本實驗采樣在1 km×1 km范圍內且在沙丘迎風坡中上部進行。

表1 樣地基本信息Tab.1 Basic information of sample plot

1.3 樣品測定

沙地質量含水量采用烘干法測定;有機碳測定采用重鉻酸鉀氧化-硫酸氧化法(NY/T1121.6-2006),全氮采用半微量凱氏法(LY/T 1228-1999),全磷采用氫氧化鈉提取-鉬銻抗比色法(GB7852-1987),全鉀采用氫氧化鈉堿熔-火焰光度法(GB7854-1987)[10]。

2 結果與分析

2.1 不同類型沙障設置對土壤水分的影響

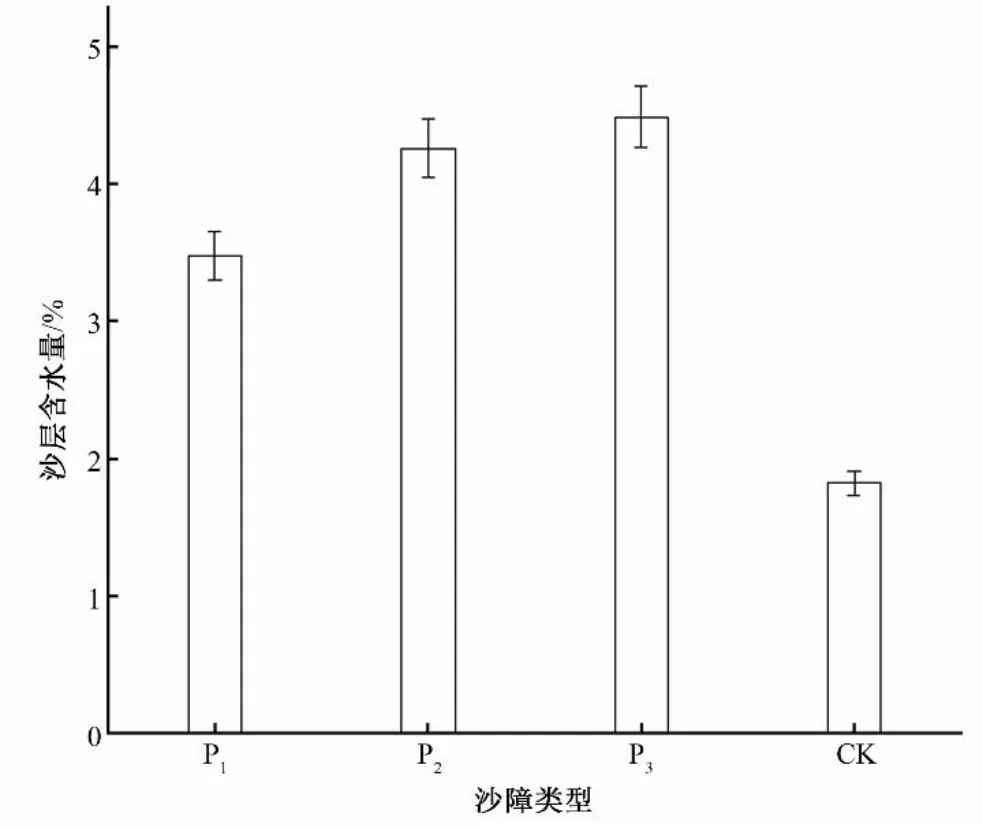

不同類型沙障布設區0~50 cm沙層含水量整體差異明顯(P<0.05)。其中,P3樣地土壤含水最高,P2次之,P1最低,但均高于對照組CK。P3樣地平均含水量可達4.49%,是流動沙地的2.47倍,P2樣地可達3.48%,是流動沙地的1.91 倍。由此可見,不同類型沙障的布設均可改善沙地水分環境,但相對來說,尼龍袋機械沙障和披堿草+燕麥活體沙障布設對沙地水分環境改善更為明顯。

圖1 不同類型沙障布設區0~50 cm沙層含平均含水量Fig.1 Water content of 0~50 cm soil layer in different types of sand barrier area

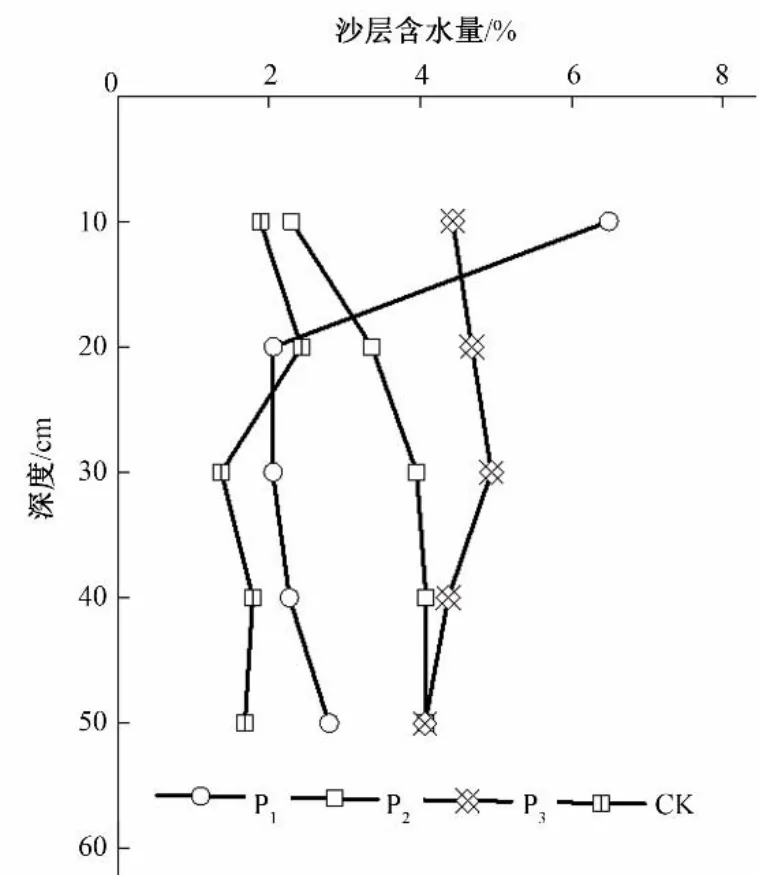

不同沙障類型布設區沙層含水量隨土層深度變化呈不同的變化趨勢(圖2)。P2沙層含水量隨土層深度增加呈逐漸增大趨勢,含水量在2.29%~4.07% 范圍內波動,較深的30~50 cm 沙層含水量顯著高于0~20 cm 淺層含水量(P<0.05);P1含水量在10 cm 深處達到最大值6.49%,與其他層次差異顯著(P<0.05),然后突然降低,約在20 cm 深處達到最低值(2.05%),隨后保持平穩;P3含水量整體較高,保持在4%左右,隨深度變化不顯著(P>0.05);CK含水量整體較低,在1.36%~2.42%范圍波動,隨深度變化不顯著(P>0.05),20~40 cm 沙層水分相對較高,形成濕沙層。

圖2 不同類型沙障布設區沙層水分垂直變化Fig.2 Vertical variation of soil moisture in different types of sand barrier areas

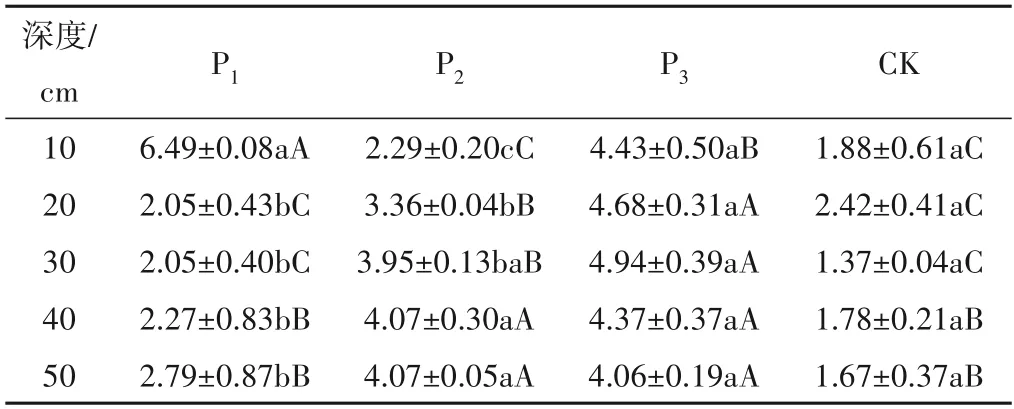

不同類型沙障布設區相同土層含水量差異性明顯(表2)。0~10 cm沙層,P1及P3的含水量顯著高于P2和CK(P<0.05),而P2和CK 之間差異不顯著(P>0.05),該層次土壤含水量大小順序為P1>P3>P2>CK;10~20 cm 沙層,P3的含水量顯著高于P1、P2及CK(P<0.05),但P1和CK之間差異不顯著(P>0.05),該層次含水量大小順序為P3>P2>CK>P1;20~30 cm 沙層,含水量差異性特征與10~20 cm 沙層呈現相同的變化規律;30~40 cm 沙層,P2和P3的含水量顯著高于P1及CK,含水量大小順序為P3>P2>P1>CK;40~50 cm 沙層,含水量差異性與30~40 cm 沙層呈現相同的變化規律,含水量大小順序依次為 P2>P3>P1>CK。

表2 不同類型沙障布設區沙層含水量差異性分析%Tab.2 Difference analysis of soil water content in different types of sand barrier area

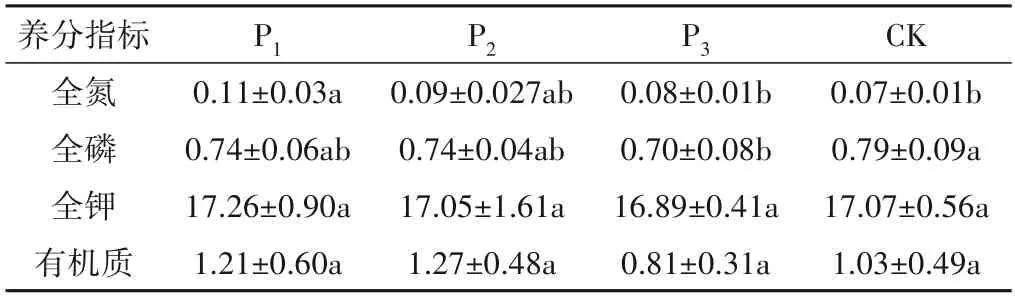

表3 不同類型沙障布設區土壤養分含量差異性分析g/kgTab.3 Analysis on the difference of soil nutrient content in different types of sand barriers

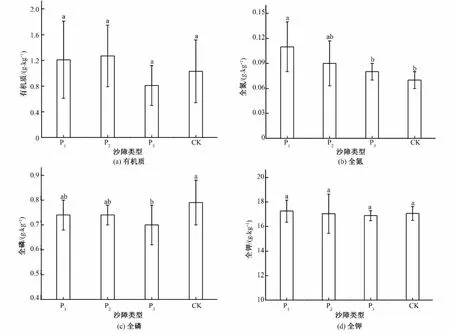

2.2 不同類型沙障設置對土壤養分的影響

活體沙障對土壤養分有一定的改善作用(圖3)。P1、P2樣地的沙層有機質含量分別為1.21 g/kg和1.27 g/kg,雖然高于CK 區(1.03 g/kg),但未達到顯著水平(P>0.05);全氮含量從大到小的順序為P1>P2>P3>CK,表現為P1樣地含量(0.11 g/kg)顯著高于CK(0.07 g/kg)(P<0.05);全磷和全鉀含量活體沙障布設沙區均高于流沙對照區,但未達到顯著水平(P>0.05)。由此可知,活體沙障的布設對沙層養分含量均有一定的改善,對全氮改善最為明顯。

圖3 不同類型沙障布設區區0~5 cm沙層養分含量Fig.3 Nutrient content of 0~5 cm soil layer in different types of sand barrier area

3 討 論

3.1 活體沙障對沙地含水量的影響

關于沙障的設置對土壤水分含量是否有影響存在著不同的觀點,絕大多數學者認為設置沙障后能增加土壤的保水性,提高土壤含水量[11-13],但也有研究者認為沙障建立后雖使地表結構穩定,但也改變了過境氣流或風沙流的結構,形成紊流、亂流,加速了地表土壤水分的散失,且沙障配置規格不同土壤含水量降低程度不同[14]。研究表明:不論是設置活體沙障還是尼龍袋機械沙障均可以改善沙地的水分條件,但程度有所差異。尼龍袋機械沙障設置對沙地含水量的改善作用最顯著,這可能是由于尼龍袋沙障具有不透水性,當有降水發生時,降落于沙障面的雨水便會匯集,最終儲存于沙障間的沙地中;另外在野外考察中發現,尼龍袋沙障布設可促進沙地物理結皮的形成,而物理結皮的形成對水分的蒸發具有一定的抑制作用,間接提高了沙地含水量[15]。小麥和披堿草+燕麥活體沙障對土壤水分條件也有一定的改善但沒有尼龍袋沙障顯著,這可能主要受到了采樣季節的影響。本次實驗采樣在6月下旬進行,此時雖然降雨量較高,但也正值植被的生長旺季,植物生長發育繁衍等生理活動消耗的土壤水分較多,加之強烈的水分蒸發,最終導致植被活體沙障布設對沙地水分的改善不及尼龍袋機械沙障明顯,這與展秀麗等[16]得出的土壤含水量不僅受土壤結構、結皮等因素的影響,而且還受降水和植被覆蓋的影響的結果一致。值得注意的是,小麥活體沙障0~10 cm 處的土壤含水量明顯高于其他樣地,這種差異可能是由于麥草沙障的滯沉作用導致的,在設置了麥草沙障的沙區地帶,一些被風沙吹襲的細粒物質會沉降下來,隨著這些細小粒子的不斷積累,沙土表面更加緊實,在夜間能使空氣中凝結的水分和一些降水聚集在沙土表面,使水分不易流失,這也使得一些干旱地區的土壤能夠得到寶貴的水分滋養[17]。

3.2 活體沙障對沙地養分的影響

研究表明:小麥和披堿草+燕麥活體沙障的布設均可使沙地的有機質含量增加,指示植物活體沙障對土壤有機質含量具有一定的改善提高作用,但短年限內改善不明顯(P>0.05)。這可能是因為植物活體沙障能對風速起到削弱作用,風速的降低會導致風沙流飽和度降低,含有豐富養分的塵埃沉降到沙障里,經過長期積累使得土壤養分被改善;另外,由于沙障內植被生長,土壤發育,生物作用明顯,減少了流沙環境中土壤養分的流失,加之活體沙障的化感作用,導致表層土壤養分的積累[18]。陳志超[19]等的研究也表明,布設沙障可以穩定流沙,活化土壤微生物,隨著沙障布設時間的增加,會影響土壤養分含量,這與本研究的結果吻合。但為什么尼龍袋沙障(0~5 cm)沙層有機質含量較低呢?這可能是由于小麥和披堿草+燕麥活體沙障中的植物凋落物多于尼龍袋沙障,植物凋落物分解有利于沙地有機質的積累。隨著沙障的固沙作用的持續發揮,植物侵入,枯枝落葉分解釋放大量養分,在沙地表層積累,全氮含量也隨之增加,但小麥和披堿草+燕麥活體沙障對土壤全氮的影響略高于尼龍袋沙障,這可能主要與活體沙障的化感作用有關。土壤磷和鉀的穩定性較強,很難被植物吸收利用,土壤中的全磷和全鉀主要源于植物歸還于土壤的磷和鉀[20],因此小麥和披堿草+燕麥活體沙障對全磷和全鉀的影響較尼龍袋沙障略高,這充分說明活體沙障的存在對土壤條件的改善起到了積極的作用。但由于研究區沙障鋪設年限較短,植被蓋度較低,而植被對全磷和全鉀的影響又較大,因此,土壤全磷和全鉀含量在沙障區和對照區的差異并不顯著(P>0.05)。

4 結論

(1)不論是植物活體沙障還是尼龍袋機械沙障均可對沙地水分起到改善作用,但由于尼龍袋沙障對水分匯集作用,因此其對沙地水分的改善作用較活體沙障更為明顯。尼龍袋機械沙障布設區和麥草等活體沙障布設區平均土含水量可達4.49%和3.87%,分別是流沙區的2.47倍和2.13倍。

(2)與流動沙地相比,活體沙障和機械沙障對沙地養分指標均具有一定的改善作用,但活體沙障的改善作用更明顯,全氮含量達到顯著水平(P<0.05)。

(3)活體沙障布設對沙地水分和全氮含量均具有顯著的改善作用,有利于沙地土壤的形成和荒漠化的逆轉。