人文數智教育組織文化的分析框架及生成

魏江明 王煥景

[摘? ?要] 教育組織成員共同參與是教育數字化轉型成功的保障。研究以組織文化為切入點,認為人文數智教育組織文化是推動教育數字化轉型的內在文化支撐,然而,當前的教育組織文化缺失“人文數智”的文化基因,進而影響教育數字化轉型。基于此,研究構建了包含基本假設層、信仰與價值觀層、人工飾物層的人文數智教育組織文化分析框架,并提出了以“教育數字化轉型產生涌現價值”為核心的育人基本假設,信奉“技術賦能以學習者為領導者”的主導價值觀,創用各種規范、策略方法、工具器物等人工飾物。最后,研究指出,生成新的教育組織文化的過程中,教育組織需經過達成戰略共識、系統規劃戰略、內證實踐戰略、利器賦能戰略等階段,故而提供一種“創用內生”的組織文化支撐下的教育數字化轉型的新思路。

[關鍵詞] 教育數字化轉型; 教育組織文化; 人文數智

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 魏江明(1988—),男,甘肅平涼人。中學一級教師,博士研究生,主要從事教育數字化轉型研究。E-mail:wjm2586@163.com。王煥景為通訊作者,E-mail:whjqfnu@163.com。

一、引? ?言

數字技術發展的前瞻性與教育組織的傳統慣性形成“文化時差”,使組織成員疲憊地應對教育數字化轉型問題,甚至現有教育組織面臨生存質疑[1]。祝智庭等認為,教育數字化轉型中教育組織的數字化意識、文化等必須轉換[2]。教育組織實現快速迭代轉型,必須具有共生文化的內在支撐[3],即教育組織文化。教育組織文化決定組織成員對教育數字化轉型的接受程度[4],接受程度低則轉型受阻。應變革組織文化,引導教育組織改變過時的思維模式和組織運行方式,讓教育組織成員共同參與教育數字化轉型的進程[5]。目前,我國缺乏適合教育數字化轉型的教育組織文化保障。由此,“現有教育組織文化必須轉?”“轉什么?”“如何生成?”等問題亟須解決,為了深入探討、回答以上問題,有必要構建人文數智教育組織文化分析層次框架,為生成新的教育組織文化提供分析理論框架和生成階段,內在支撐教育數字化轉型可持續發展。

二、人文數智教育組織文化與教育數字化轉型

(一)人文數智教育組織文化

數字技術蓬勃發展打破了教育生態中各要素之間的平衡。人工智能廣泛應用于教育教學中,影響教育教學環境、教學內容、教學方式等,尤其生成式人工智能成為教育領域的新話題,如機器知識、機器解惑、機器思維、機器創造等在教育教學中初步探索應用,進一步加劇了教育環境的不穩定性及不確定性。為適應這種教育組織外環境的變化,我國升級教育數字化轉型為國家戰略(以下簡稱“戰略”),并且成為一種被教育組織成員逐步普遍認可、接受并自覺履行的戰略[6],方能形成一種新的教育組織文化愿景,支撐教育數字化轉型成功落地。

教育學領域關注的教育組織更多是學校層面的組織范疇[7]。由此,教育組織文化是各個學校對戰略從認可、信任到潛移默化為無意識行為,使組織成員的個體價值與組織治理價值合一,并共同參與某項活動。被認為理所當然的基本假設,即教育組織文化的文化基因,使群體獲得成功的信念、價值觀和被認可的行為,也是組織成員以后處事方式和文化闡釋的穩定源泉。在數字技術對教育組織生態的影響下,需重點考慮組織成員駕馭技術的“人文”與技術的“數智”之間的關系。只有“人文”與“數智”相輔相成,技術為人文賦能,人文為技術賦值,才能促進教育與技術共生、綠色發展。

“人文”一詞最早記載于《周易·彖傳》,“文明以止,人文也;觀乎天文,以察時變;觀乎人文,以化成天下”,側重“人文”與“天文”的對應,人文為禮儀之適當[8]。宋朝程頤解釋:“天文,天之理也;人文,人之道也”[9]。人文包含了豐富的教育意義。西方文藝復興后人文強調人性、人格等。在教育中,人文塑造人的品性,升華人性,認識真善美的價值。數字化時代,人文則有序地促進技術賦能教育、有效地處理人與技術的關系。斯蒂格勒提出,“人類的一切行為都含有和技術有關的因素,所以從某種程度上說,人類行為即技術”[10],闡釋了“人性”的重要性。因此,人應塑造駕馭技術的品性,挖掘人與技術關系中蘊含的真正價值,調適人與技術關系的極端情況——人控制技術和人屈服于技術。前者技術失去智慧,后者技術是“黑盒”、而人是“奴仆”。技術不斷地被人注入情感、道德等人文因素,人不斷地利用技術的數智因素,長期形成人機協同育人的氛圍。

“數智”,也可稱為“數智化”,包含數字化、智能化和智慧化。針對計算機,“數”是“0”和“1”,以特殊方式記錄、表征萬物的屬性、關系等。人工智能的識別技術加速貫通了“物理—社會—信息”空間的“數”交換,衍化了一系列數據操作行為,如采集、挖掘、分析、驅動、服務、預測等,數據成為新的生產要素。“智”對于計算機就是“計算”,表現出智能和“智慧”。智能依靠算法使機器自動執行,而智慧一般指人的能力,若機器具有人的能力(如正確認識、判斷、發明、創造事物等),那么這個機器擁有了人的“智慧”,可稱為“類人”,如ChatGPT基于人類反饋強化學習(注入人的智慧),增大機器變成“類人”的可能性,但“類人”能否育人成為未來教育的焦點。

總之,人文數智是一種教育組織成員對教育數字化轉型從認可、信任到潛移默化為無意識行為的基本假設,即人文數智教育組織文化的文化基因,既保證教育數字化轉型不偏離育人本質,又推進教育順應數字化轉型。人文數智教育組織文化是教育組織適應內外環境中組織成員共識以“人文數智”為核心解決教育數字化轉型過程中問題所信奉的價值觀,并長期形成一系列行為規范、制度和外部形象,進一步解釋教育、賦能教育和進化教育。

(二)教育數字化轉型缺失“人文數智”

1. 缺失數智基因影響教育數字化轉型進程

教育數字化轉型確定為一次深層次的教育變革,涉及學校教學、學校教育管理、學校數字化建設等領域[11-13]。但教育的保守性導致教育數字化轉型面對極為嚴重的阻力[14],換言之,教育保守性滯后于信息時代,使技術進化與教育進化形成“斷層”,可歸因于現有教育組織文化的基本假設未融入技術的數智,如:標準化、同質化的教育仍以培養大批量工業生產所需的人才為基本假設[15],組織成員所信奉的價值觀與數字化、個性化、智慧化的新時代精神相悖;教育經典傳承也是一種現有教育組織文化的基本假設,雖可保證教育沿正確育人方向進行,成為社會最穩定的一部分,但這種穩定阻礙了教育數字化轉型。由此,數字化時代數智基因急需融入教育組織文化中,“融化”教育的保守性,吸納數字文化,逼迫現有教育組織文化轉型。

2. 匱乏人文基因加劇教育數字化轉型焦慮

我國教育數字化轉型處于初期探索階段,未有優質組織文化內在支撐及引領,故呈現出無序狀態,使組織成員感到焦慮,不能正確處理人與技術的關系。第一,技術焦慮,指技術缺乏情感、道德等人文因素的注入。例如:算法“黑盒”[16]、算法歧視[17]、算法濫用、算法強推等,加劇了組織成員對教育數字化轉型的抵觸。第二,技術使用焦慮,指技術在教育領域應用過程中產生的焦慮情緒來源,如新技術學習焦慮、依賴誤導焦慮、數據安全焦慮、無意義焦慮、身心健康焦慮等[18]。換言之,組織成員因駕馭技術品性的人文缺失,而產生“技術恐懼癥”[19],導致對教育數字化轉型的低接受度、低參與程度等問題。例如對國家智慧教育平臺的有效使用是擺在所有教師面前的重大問題[20],師生也會因為應用信息技術教與學未帶來效益而焦慮[21]等。技術焦慮與技術使用焦慮歸因于組織成員因缺失數字人文塑造,使用技術及技術產物處理、解決數字化問題而感知無序,甚至產生認知偏差。由此,組織文化具有有序教育數字化轉型環境的作用,如通過一致和可預測的觀點來看待和處理教育數字化轉型的問題或事件[22],進而消除教育數字化轉型的無序或意義偏差。

三、構建人文數智教育組織文化分析層次框架

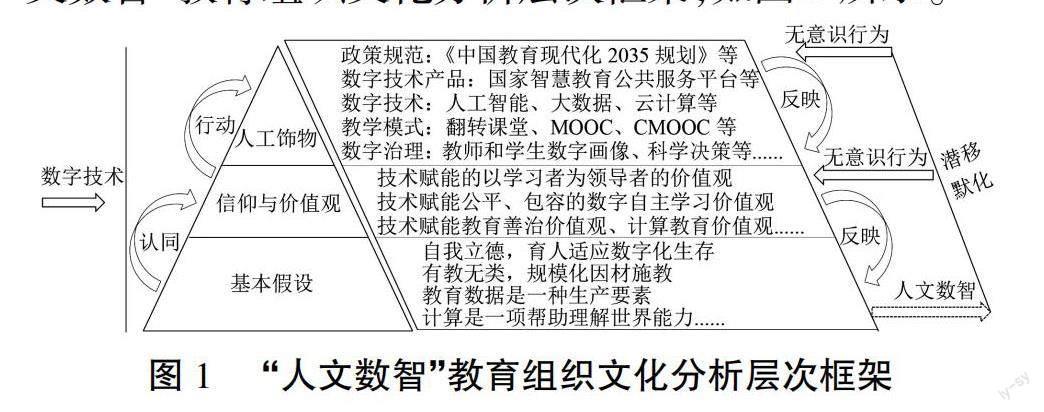

借鑒埃德加·沙因的組織文化層次框架[22]:人工飾物、信奉的信仰與價值觀和基本假設,進而構建了“人文數智”教育組織文化分析層次框架,如圖1所示。

(一)基本假設層

基于戰略尋找組織所依據的基本假設時,應從教育本質思考,教育數字化轉型的最終目標——育數字時代所需的人。

育人是一種生命情感的體驗。與其說教育數字化轉型是一種教育變革,不如說是教育組織重新共識“教育數字化轉型產生涌現價值”的基本假設,經過長期共享、認同,逐漸被當作事實看待,更具有徹底性。由此,教育數字化轉型可分為內化和外化兩個步驟:首先,假設內化于組織個體;其次,付諸行動涌現價值。

立德樹人是教育的根本任務。“立德”的路徑在于探尋致內在德性,立內在心性[23]。換言之,塑造教育者應具有的人文特質。面對數字化的沖擊,不僅教育組織應吸納數智基因,還應穩定組織成員的內在根性——育人,使教育適應數字化生存。教育數字化轉型本是教育變革的一種樣態,回歸教育本質,匡正數字化教育價值取向符合人文路徑。由此,應產生“人文數智”教育組織文化的默認假設:自我立德,育人適應數字化生存。

“有教無類,因材施教”源于中國儒家教育哲學。教育現實中,規模化、標準化的教育較難實現因材施教,而數字技術賦能為“有教無類,因材施教”提供實踐條件。例如:楊現民等探討了數據驅動規模化因材施教,旨在破解教育規模化與個性化之間的矛盾[24],劉邦奇構建智能技術支持下“因材施教”教學模式[25]等。當然,目前人工智能仍處于弱人工智能階段,缺少“智慧”,無法促進因材施教跨過規模化傳統教育到規模化個性教育。但以AIGC為核心的智慧技術潛力無限,如“知識”多模態生成、上下文問答式對話等,賦能因材施教將成為實踐技術條件。由此,應產生“人文數智”教育組織文化的默認假設:“智慧”技術賦能規模化因材施教。

育人價值外化,需要評估反饋,技術可輔助解釋教育,歸因于教育數據和計算的合力。教育數據是教育中師生、組織、社會等產生的結構化和非結構化數據。若要教育數據要素產生價值,必經過“計算”的途徑。教育數字化轉型是計算教育后發揮的效用,向人們解釋教育價值,應產生了“人文數智”教育組織文化的默會假設:教育數據既是教育生產的結果,也是教育生產的條件;計算是一項輔助解釋教育的能力;教育數據價值性決定計算教育的意義。

綜上所述,組織成員潛移默化以上基本假設為個體自覺意識,感悟教育數字化轉型戰略,從“心”理所當然付諸轉型,確保教育數字化轉型的起點邏輯合理性。

(二)信奉的信仰與價值觀層

明“道”指明白和洞悉事物發展所應遵循的規律及所要堅持的基本原則[26]。當人們面對同一問題、事件等共同遵循規律、原則去解決時,就會形成一種信仰或價值觀。教育數字化轉型是教育組織文化的基本假設轉型,長期被每個組織成員所認同,就成為組織信奉的信仰與價值觀。如下:第一,技術賦能以學習者為領導者的價值觀[27],闡釋技術與教育二者可持續發展。落腳點在于以學習者為中心,構建人機協同的教育數字和諧生態,一切服務于學習者。第二,技術賦能公平、包容的數字自主價值觀。教育應減少規訓、干涉師生發展,提倡自主個性化學習[28],特別是數字化背景下的自主學習,是“人文數智”教育組織文化的精髓。由此,教育數字化轉型應為每個人提供多元學習機會、多樣優質教育資源、多種混合學習方式和創建便捷學習型環境,提高包容與公平的優質教育與學習機會,達到數字自主學習。第三,技術賦能教育善治的價值觀。褚宏啟提出,“教育治理的價值目標是辦成‘好教育,使教育領域公共利益最大化”[29]。從管理的角度闡釋教育變革需要解決什么問題,如教育效能、教育公平、教育自由等。在教育數字化背景下,數字教育資源的共建共享為教育公平提供可能,有利于人的全面發展;數字技術促進多元主體協同共治的可能,加大訴求、參與、決策的民主權利;教育大數據成為教育善治的“生產要素”,解決管理若干瓶頸問題,如消除信息孤島、再造業務固化流程、循證業務事件、轉化傳統服務等,提高治理能力。第四,技術賦能計算教育的價值觀。技術越發展,解釋教育的能力越強。AIGC突破機器對自然語言的加工、處理瓶頸,使機器擁有更強力量——“計算”,它輔助人解釋了未知世界,隨之,人要用新的研究范式去解構技術界面。“計算”內涵不斷演變,學者對計算教育的價值觀持辯論觀點[30-32]。這種價值觀能否促使教育數字化轉向計算教育學值得商榷,但是“計算”本質未變:解釋教育。

(三)人工飾物層

人工飾物是容易被群體可視、可感、可聽的一些現象,如建筑物、技術與產品、行為習慣、制度規范等。教育數字化轉型中的人工飾物,可概括為規范、策略、方法、感知工具器物等。第一,“規范”類:國家出臺教育數字化轉型的報告、政策及標準等,如《中國教育現代化2035規劃》;區域教育數字化轉型的相關政策等,如《北京市“十四五”時期教育改革和發展規劃》;學校教育數字化轉型規劃愿景等。第二,“策略或方法”類:技術賦能教學模式變革,如混合教學、數據驅動教學、翻轉課堂、MOOC等;技術賦能教育治理變革,如多元治理主體(人工智能類主體)共治、數據驅動精準管理等。第三,“感知工具器物”類:技術方面,如多媒體、大數據、云計算、感知人工智能、生成人工智能等;多技術融合構建的教育新基建,如國家智慧教育公共服務平臺、省區級智慧教育平臺、光網校園、智慧校園、智慧課堂等;評價工具方面,如多模態綜合評價、增值評價、數字檔案袋等。除去人工飾物的基本屬性,給教育留下了一種人文數智的系統研究氛圍。但是這種氛圍塑造有難度,需精準把握技術與教育的尺度,遵循組織文化的基本假設和價值觀。

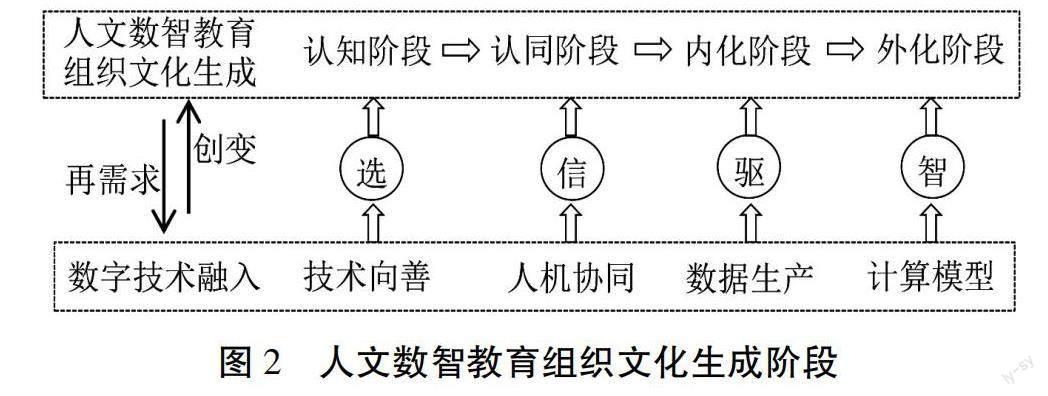

四、生成人文數智教育組織文化階段

生成人文數智教育組織文化支撐教育數字化轉型,可減少轉型試錯成本。重點考慮技術融入對組織文化生成創變作用下人文數智教育組織文化的生成階段,如圖2所示。

(一)認知階段:組織達成戰略共識

戰略是人文數智教育組織文化的一部分。分析學習、共享、認知戰略,是生成文化首要環節,也是認知階段的重要任務。

第一,立足育人,善“選”技術。組織需確定轉型到育人,育創新人才。規模化教育在某種程度上扼殺拔尖創新人才的培養,尤其“卡脖子”領域,歸因于傳統“講、練、考”育人方式仍是基礎教育的教學主流。這種育人方式長期存在肯定具有存在的合理性,但數字化時代創新人才競爭日趨激烈,育人方式不得不革新。因此,組織重心落于數字技術賦能“有教無類,因材施教”,促使教育數字化轉型產生涌現價值。如何“取舍”數字技術賦能育人,其實是一個“選”技術的問題。由于技術與人的關系日益復雜,唐·伊德認為有具身關系、解釋關系、他者關系和背景關系[33]。維貝克(Peter-Paul Verbeek)認為還有賽博格關系和復合關系[34]。面對如此復雜技術域或技術鏈,以育人為準,善“選”技術,需透過技術本身功能,挖掘潛藏在技術背后的教育現象、規律和原理[35]。由此,技術與人的關系可表現為:技術無益使用者,在技術與人的關系中處于被動的“奴役”者;技術有益使用者,主動駕馭技術,并創新技術為教育教學所用。因此,教育組織文化需營造一種善“選”技術的氛圍。

第二,探討個體假設,達成假設共識。將組織創建者提出的基本假設喻為“根”,組織個體假設喻為“芽”,眾多“芽”統一“根”,但受外部環境影響,“芽”的生長千變萬化。同理,由于個體對戰略領悟能力的差異,及個體經驗固化等原因,文化生成過程產生不同個體假設,對組織基本假設是沖擊還是增力,需領導力發揮導向調適作用,處理組織成員、數字技術與教育三者之間的關系,并通過組織成員相互交流和長期實踐才能達成假設共識。當然,行政權力、地位等無法喚起每個人的自覺意識,甚至起反作用。只有組織增加體驗組織文化中基本假設的成功案例情境、人們的行為規范等,成員從心感悟基本假設才能達成假設共識。

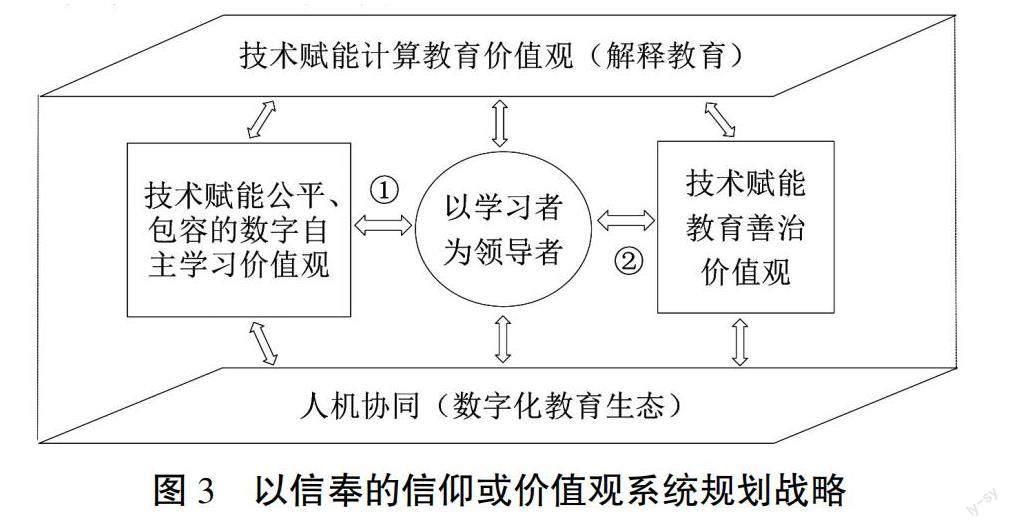

(二)認同階段:組織系統規劃戰略

認知階段重點解決組織成員認知戰略問題,從心領悟教育數字化轉型。認同階段可以理解為解決戰略實施前的“無序”“失序”所引起的組織成員焦慮的問題。

第一,設計組織結構,共享情緒經驗。新文化未形成之前,教育組織信奉舊的價值觀及信仰,難以適應數字化轉型帶來的沖擊及技術發展的前瞻性對教育影響時,個體聚焦于此情境是否對自己有益,甚至對組織領導者依賴程度降低為零,無法定位自己在組織中干什么,而產生焦慮或抵制權威行為,將自己對戰略的認知全盤否定。因此,設計組織結構是組織文化生成加速器。從傳統科層管理轉型為多元治理型的教育組織,吸納一線教師、學生、管理者、家長等對教育數字化轉型中需求、建議時時反饋。設置綜合性首席信息執行官,尤其在中小學,要解決轉型過程中復雜問題[36]。領導者需發揮領導力,創建個人化、開放和信任的層級關系,因為和諧組織會促進個體融合于團體,將自己情感聚焦于和諧組織,達到一個最佳情緒狀態:組織成員相互接受(即使他們并不一定喜歡對方),其實是對工作的情緒能量的釋放。這種釋放非常重要,由于新戰略“逼迫”他們走出傳統教育的舒適圈,個體具有工作或履行任務的負面情緒,如果組織領導未察覺此種情緒,長期就形成一種轉型阻力。由此,組織成員對戰略的認同來源于組織是否能減少或避免成員的焦慮。

第二,領悟人機協同,系統規劃戰略。人機協同是人與“機”共同操作和處理信息的計算過程[37]。人輸出人的特性,如道德情感、直覺、智慧等。“機”實則為信息系統,如ChatGPT這種自然語言大模型輸出半成品“知識”,顛覆了人們獲取知識的途徑及降低了搜索時間,補充了人類自身獲取、加工信息的低效性等天然缺陷[38]。可知,人機協同價值在于“機”代替人來做簡單、重復、耗時的工作,人為“機”注入智慧,構成“人—機”信任結構穩定生存。由此,人機協同價值觀是系統規劃戰略的前提保障。在“人—機”結構背景下,學者探索了戰略規劃的要素、困境、層次等。袁振國認為,構建戰略框架從新基礎建設、數字化環境等方面,設計前瞻性的未來教育生態[39]。余勝泉在學校層面規劃數字化轉型的頂層設計,如愿景、目標、實施等[40]。從教育組織文化視角出發,以信奉的信仰或價值觀系統規劃戰略(如圖3所示),可加速組織文化生成。人機協同數字化教育生態以“數”為鏈條的各種技術共生融合,暢通數據流,營造人機共同操作、處理信息的氛圍,需要組織成員具有領導、駕馭“機”的能力,有利于認同、信任“機”。技術賦能以學習者為領導者的價值觀促使教育創新培養人才,注重各種能力,培養學習者的領導者潛力。此價值觀的子價值觀是技術賦能公平、包容的數字自主學習價值觀、技術賦能教育善治價值觀、技術賦能計算教育價值觀。通過四種價值觀指導規劃戰略,形成①教學轉型閉環圈、②教育治理轉型閉環圈和①+②教育數字化轉型圈。以學習者為領導者的價值觀是系統規劃戰略的指導思想,由此,構建人機協同的數字化教育生態,為教育數字化提供基座。教學轉型閉環圈核心是在學生或教師數字自主學習的價值觀引領下學生與教師參與數字化教學的組織行為,并利用數字技術“計算”教學中顯性或隱形的規律等。教育治理轉型閉環圈核心是以教育善治的價值觀指導下數字化教育管理的組織行為,并利用數字技術“計算”教育組織治理中顯性或隱性的決策等。教學轉型閉環圈與教育治理轉型閉環圈的頂層設計、有機協調,才能有效地形成教育數字化轉型圈。總之,從頂層設計到分步實施的可操作性戰略規劃指導思想,增強了組織成員對戰略實施的認同。

(三)內化階段:組織內證實踐戰略

認知階段和認同階段解決教育組織成員思想上對教育數字化轉型的全面認識,重點是消除抵觸情緒,號召組織成員參與轉型。內化階段任務是教育組織成員內證實踐組織所信奉的基本假設及信仰、價值觀。

第一,規范反映戰略,共享轉型經驗。國家、區域、學校等教育組織制定多個教育數字化轉型的政策、文件、指導意見、行為規范等,需反映組織所信奉的價值觀。換言之,陌生人可察可感這些規范,能感悟到戰略蘊含的價值觀體系,則證明規范具有可操作及指導性,否則,組織成員對實施戰略的領悟具有差異性,故而導致行動方向的偏差。若有偏差,就形成一種負面亞文化,比如:技術賦能因材施教演變為機器控制下的因材施教或人組織下的分層教學等,這種亞文化成長慢慢脫離規范的約束,最終改變組織基本假設的原有特征。若領導具有敏銳的察覺度,組織成員共享轉型經驗,有利于扼殺負面亞文化于萌芽期。組織通過重新修訂政策文件、行為規范等,內化規范于心中,穩定組織文化。

第二,技術創新教學,驅動治理精準。技術消除時空的限制,創新教、學、治理的“術”。教學中涌現新的教與學模式、策略、方法、手段等,如:混合教學、數據驅動、數字資源驅動、生成知識驅動、數字環境感悟、虛實體驗、翻轉課堂等。教育管理中涌現數字治理的新策略、新方法、新手段等,如數字中臺、數字畫像、領導駕駛艙、大數據儀表盤等。當然,如此多的新“術”對育人是否有作用,判斷依據是當時教育組織文化所蘊含的價值觀及基本假設是什么。例如區分培養應試人才還是創新人才,在追求分數高低的價值觀下,翻轉課堂就是形式創新的傳統教育;或觀察翻轉課堂這種模式教學過程,比較教學環境、教學資源、教學路徑、教學成果等與傳統教育是否有深層次變化,就可推斷出蘊含哪種價值觀,同理,治理也如此。因此,教育組織成員內化技術賦能教學、教育治理產生的新“術”,判斷依據是設計與實施的教學策略或治理方法等是否反映所信奉的信仰與價值觀。若有目標偏離,不斷糾正與修復,制定適當修復策略并達成共識,再內化。

(四)外化階段:組織利器賦能戰略

器,即可感知工具器物,如技術、技術產物和評價工具等,往往蘊含文化深層次假設。利其“器”,服務教育。借以下假設說明“器”:教育變革驅動新技術創造;創造新技術驅動教育變革。前者因教育內在力量變革形成新組織文化,新組織文化產生附屬品——新技術,這種技術蘊含的價值觀和基本假設往往容易被破譯;后者因“外部”技術發展驅動教育變革過程中生成新組織文化,這種技術是組織文化的穩定元素,但從這種技術溯源教育的基本假設或價值觀特別危險,沒有長期觀察,無法確定深層次的假設。教育領域,“器”生成有兩種路徑:第一種是由組織文化的基本假設從內向外生成;第二種是利用其他業界的“器”,換言之,“器”不是為教育而設計,教育中要使用其他業界的技術需改變技術原有的意向性,為教育所使用。利器是針對第二種“器”融入教育,成為一種組織文化中穩定元素,并隨轉型而成為第一種“器”,蘊含著教育理念、原理的新教育技術。因此,“外來”技術驅動教育變革容易停留于形式改變,賦能教育數字化轉型價值甚微。

綜上所述,人文數智教育組織文化生成方式是由內外化。利用數字化技術的“智”賦能“器”,從育人基本假設到人工飾物成型的路徑生成組織文化,內在支撐教育數字化轉型是一次人機協同數智化育人的教育改革。

五、結? ?語

埃德加·沙因曾用荷花池隱喻總結了文化三層次模型,核心觀點是農民容易忽視荷花和葉子是由水底的種子、根系、池水和肥料共同創造。若農民期待荷花的顏色是白色,結果是白色,易忽視水面下的種子因素及價值觀的“組織肥料”;若農民期待荷花顏色是粉色,結果是白色,產生兩種解決辦法:一種是用繪花的途徑達到目的,另一種是通過改進種子、水質等基因達到目的。同理,教育數字化轉型核心在于現有教育組織文化基因轉型,而不是聚焦于人工飾物層次的形式改變。因此,提高組織成員對教育數字化轉型的意識,是有序、穩定推進教育數字化轉型的前提保障。

[參考文獻]

[1] 張強,吳易林.以評促“轉”:OECD高等教育數字化轉型的頂層架構與實踐舉措[J].中國高教研究,2022(7):23-30.

[2] 祝智庭,胡姣.教育數字化轉型的實踐邏輯與發展機遇[J].電化教育研究,2022,43(1):5-15.

[3] 李璐.數字化時代建構生態型組織的價值指歸與實踐進路[J].領導科學,2022(4):135-138.

[4] 胡姣,彭紅超,祝智庭.教育數字化轉型的現實困境與突破路徑[J].現代遠程教育研究,2022,34(5):72-81.

[5] 蘭國帥,李蒲,黃春雨,等.教育數字化轉型政策規劃和創新路徑研究——聯合國教科文組織《教育信息技術政策和總體規劃指南》要點與思考[J].開放教育研究,2023,29(1):4-17.

[6] 郝涵.組織惰性消解與組織文化重塑的領導學分析[J].領導科學,2022(12):71-74.

[7] 魯燁.高校思想政治教育組織:內涵闡釋與特征厘析[J].教育學術月刊,2021(8):16-22.

[8] 吳寧.《周易》之“文”——以《賁》卦為中心[J].中國哲學史,2019(2):31-37.

[9] 程頤.周易程氏傳[M].北京:九州出版社,2011:88.

[10] 貝爾納·斯蒂格勒.技術與時間-1-愛比米修斯的過失[M].裴程,譯.南京:譯林出版社,2019:101.

[11] 程建鋼,崔依冉,李梅,等.高等教育教學數字化轉型的核心要素分析——基于學校、專業與課程的視角[J].中國電化教育,2022(7):31-36.

[12] 韓錫斌,陳香妤,刁均峰,等.高等教育教學數字化轉型核心要素分析——基于學生和教師的視角[J].中國電化教育,2022(7):37-42.

[13] 祝智庭,鄭浩,謝麗君,等.新基建賦能教育數字轉型的需求分析與行動建議[J].開放教育研究,2022,28(2):22-33.

[14] 冉亞輝.論教育發展的適度保守主義[J].教育理論與實踐,2018,38(31):3-6.

[15] 王開,汪瀅.智能時代“因材施教”的回歸與超越——基于教學范式變革的歷史考察[J].河南大學學報(社會科學版),2021,61(6):114-122.

[16] 劉桐,顧小清.走向可解釋性:打開教育中人工智能的“黑盒”[J].中國電化教育,2022(5):82-90.

[17] 倪琴,劉志,郝煜佳,等.智能教育場景下的算法歧視:潛在風險、成因剖析與治理策略[J].中國電化教育,2022(12):93-100.

[18] 陳祥梅,寧本濤.人工智能教育焦慮:成因與化解[J].當代教育科學,2022(9):23-29.

[19] 陳奕延,李曄.人工智能技術恐懼癥的定義、誘因、衡量及克服路徑研究[J].計算機應用與軟件,2022,39(12):23-33,63.

[20] 李芒,張華陽.在教育數字化面前教師需堅定“主導自信”[J].人民教育,2022(19):32-34.

[21] 盧強.教育數字化轉型下技術革新教學推進路徑的審視與展望[J].現代教育技術,2023,33(1):17-28.

[22] 埃德加·沙因,彼得·沙因.組織文化與領導力[M].陳勁,賈筱,譯.北京:中國人民大學出版社,2020.

[23] 劉元青.熊十力“致知格物”新訓及其意義——以《讀經示要》為中心[J].孔子研究,2020(6):98-104.

[24] 楊現民,張瑤.教育規模化與個性化矛盾何以破解?——數據驅動規模化因材施教的邏輯框架與實踐路徑[J].中國遠程教育,2022(8):42-52,79.

[25] 劉邦奇.智能技術支持的“因材施教”教學模式構建與應用——以智慧課堂為例[J].中國電化教育,2020(9):30-39.

[26] 龍獻忠,劉紹云,陳方芳.新時代高校思想政治工作的“勢”“道”“術”與“根”“魂”“夢”[J].鄭州大學學報(哲學社會科學版),2021,54(6):78-85.

[27] 劉三女牙,周子荷,李卿.再論“計算教育學”:人工智能何以改變教育研究[J].教育研究,2022,43(4):18-27.

[28] 楊建朝,易連云.論成“人”視域中的認識論教育自由[J].高等教育研究,2013,34(12):15-20.

[29] 褚宏啟.教育治理:以共治求善治[J].教育研究,2014,35(10):4-11.

[30] 李政濤,文娟.計算教育學:是否可能,如何可能?[J].遠程教育雜志,2019,37(6):12-18.

[31] 王晶瑩,楊伊,宋倩茹,等.計算教育學:是什么、做什么及怎么做[J].現代遠程教育研究,2020,32(4):27-35,56.

[32] 譚維智.計算社會科學時代需要什么教育學——兼與《計算教育學:內涵與進路》作者商榷[J].教育研究,2020,41(11):46-60.

[33] 鄧敏杰,李藝.信息技術時代學習者的主體性分析——基于技術哲學的視角[J].電化教育研究,2020,41(11):20-26.

[34] VERBEEK P P. Cyborg intentionality: rethinking the phenomenology of human-technology relations[J]. Phenomenology and the cognitive sciences,2008,7(3):387-395.

[35] 陳曉珊,戚萬學.“技術”何以重塑教育[J].教育研究,2021,42(10):45-61.

[36] 蘭國帥,張怡,郭倩,等.推動高等教育數字化轉型:優化、持續和創新——《2020年十大IT議題》報告解讀與啟示[J].開放教育研究,2020,26(5):12-25.

[37] 方海光,孔新梅,李海蕓,等.人工智能時代的人機協同教育理論研究[J].現代教育技術,2022,32(7):5-13.

[38] 郝建江,郭炯.智能技術賦能教師的內在邏輯紓解——基于技術現象學的視角[J].遠程教育雜志,2022,40(4):75-81.

[39] 袁振國.教育數字化轉型:轉什么,怎么轉[J].華東師范大學學報(教育科學版),2023,41(3):1-11.

[40] 余勝泉.教育數字化轉型的關鍵路徑[J].華東師范大學學報(教育科學版),2023,41(3):62-71.

Analysis Framework and Generation of Educational Organizational Culture of Humanistic Digital Intelligence

—Based on the Symbiotic Culture of Digital Transformation of Education

WEI Jiangming1,? WANG Huanjing2

(1.Faculty of Education, Qufu Normal University, Qufu Shandong 273165;

2.School of Communication, Qufu Normal University, Rizhao Shandong 276826)

[Abstract] The joint participation of members of educational organizations is the guarantee for the success of digital transformation of education. Taking organizational culture as the starting point, this study holds that the organizational culture of humanistic digital education is the internal cultural support to promote the digital transformation of education. However, the current organizational culture of education lacks the cultural gene of "humanistic digital intelligence", which further affects the digital transformation of education. Based on this, this study constructs an analytical framework of educational organizational culture of humanistic digital intelligence, which includes the basic assumption layer, the belief and value layer and the artifact layer. This study also puts forward the basic assumption of educating people with the core of "emergent value generated by digital transformation of education", believes in the dominant value of "technological empowerment with the learner as the leader", and creates a variety of norms, strategies and methods, tools, and other artifacts.? Finally, this study points out that in the process of generating a new educational organizational culture, the educational organization needs to go through the stages of strategic consensus, systematic planning strategy, internally evidenced practice strategy, and tool empowerment strategy, which provides a new idea of digital transformation of education supported by "creative and endogenous" organizational culture.

[Keywords] Digital Transformation of Education; Educational Organizational Culture; Humanistic Digital Intelligence