教育數字化轉型:不確定性風險及其治理

董倍宏 楊劍

[摘? ?要] 教育數字化轉型是推進中國教育事業(yè)發(fā)展的重要方式。研究從技術哲學視域出發(fā),整合“技術—主體—情境”的分析框架,從這三個維度闡釋了教育數字化轉型的復合意涵:既包括數字教育技術的創(chuàng)新和應用,也包括教育行動主體數字素養(yǎng)的提升,共同形塑著現階段中國教育體系全新的發(fā)展方向和實踐形態(tài)。客觀而言,如今教育數字化轉型在創(chuàng)新教育方式、提高教學效率的同時,也可能造成注意力失焦和新型數字排斥、行動主體數字勝任力脫嵌、教育異化等多重不確定性風險,限制中國教育水平與教育質量的提高。對此,研究認為不僅需要從技術維度推進數字教育技術的韌性運用,還要從主體維度提升多元行動者的數字勝任力,更為重要的是推動數字教育中的主體性回歸。

[關鍵詞] 教育數字化轉型; 數字技術; 不確定性風險; 風險治理

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 董倍宏(1994—),女,江蘇南京人。博士研究生,主要從事智能體育、教育數字化轉型、體育社會學研究。E-mail:njudll@163.com。

一、問題的提出:教育數字化轉型及其不確定性

中國社會發(fā)展已然步入一個全新的“數字時代”,教育數字化轉型正在發(fā)生。云計算、大數據和人工智能等數字技術在教育領域的應用范圍不斷拓展,應用程度逐步加深,不僅通過數字技術應用助力教師提升教育教學質量,空中課堂等線上教育方式也勃然興起。學術界關于“數字教育”議題的探討亦隨之涌現,但已有研究主要是從“功能論”的視角出發(fā),對教育數字化的實踐路徑、具體方法和潛在困境展開經驗層面的考察,關于“教育數字化”轉型議題的深層理論探討相對不足。教育數字化轉型是一個復合性的動態(tài)發(fā)展過程,除了將數字技術整合應用在教育領域各個層面,為教育主體數字化賦能之外,也逐漸推動教育文化、教育制度、教育治理模式等全方位的改變,更深層次的是將引發(fā)教育發(fā)展形態(tài)、教育生態(tài)的整體性變革[1]。但正如烏爾希里·貝克所言,“技術生產力在現代化進程中的指數式增長,使風險和潛在自我威脅的釋放達到了前所未有的程度”[2]。我們在關注教育數字化的同時需要認識到,網絡信息社會的到來推動不確定性成為現代社會的本質特征,新型數字技術的應用也將引發(fā)一系列不確定性后果,以一種區(qū)別于傳統風險的形態(tài)相伴而至[3]。

教育數字化轉型歸根結底其本質是數字技術在教育領域中的內嵌與耦合。一方面,數字技術作為一項新興技術,其本身處于一種快速更新的不確定性狀態(tài),正如“科林格里奇困境”對當代技術和社會發(fā)展之間張力關系的描述:我們往往限于時代和知識等的局限性,難以預測和控制數字技術的“非預期后果”[4]。另一方面,熟稔使用數字技術需要學習周期,尤其作為數字技術應用主體的教師、家長以及學生的數字勝任力參差不齊,數字技術應用方式本身也在引發(fā)不確定性風險。就現實情況而言,雖然我國教育數字化轉型整體上處于初級探索階段,但在中國縱向層級治理體系自上而下的推動之下,其推進速度之快有目共睹。然而,這種教育數字化轉型中的技術應用方式也具有剛性特征,時常難以兼顧技術應用過程中的主體差異和情境差異,在提高教學效率、創(chuàng)新教育方式的同時,其中的不確定性風險也悄然而至。

在數字化賦能教育事業(yè)高質量發(fā)展的戰(zhàn)略背景下,厘清教育數字化轉型中所面臨的風險和挑戰(zhàn),直接關乎我國教育數字化建設的實際成效。基于此,本研究將從歷時性的分析視角,動態(tài)考察教育數字化轉型的復合意蘊,深入剖析現階段教育數字化轉型中所面臨的多重不確定性風險,并對其治理路徑展開嘗試性探討。

二、技術—主體—情境:教育數字化轉型的

三維分析框架

技術哲學領域圍繞技術的本質以及人與技術的關系展開諸多探索,包括三種主流解釋。一是技術工具論。該理論認為技術是實現某種目的、價值中性的工具或手段[5],在工具主義視角下,人與技術的關系被迫以主客兩分的鴻溝隔開。二是技術環(huán)境論。雅克·埃呂爾將技術視為人和自然環(huán)境之間的中介,產生“技術社會”這一新型社會形態(tài),人類生活在人造環(huán)境中,環(huán)境是將人置于危險的東西[6]。這一圖景把人降為技術動物,否定人的主體性,技術成為主體存在的根本性情境。三是技術主體論。后人類主義看到技術介入下主體性所帶來的歷史動能[7],這是一種能動敘事,主張在動態(tài)的社會情境中重返人與技術關系的實踐領域。今天看來,技術的應用與人、與諸社會因素都有著密切的相互關系。在對上述三種理論視角進行梳理的基礎上,研究認為,教育數字化轉型在從單一的數字技術應用,向復合性的技術主體、技術環(huán)境變遷拓展,對教育數字化轉型的分析應當整合“技術—主體—情境”的三維分析框架,從而較為全面地理解其所包含的復合意蘊。

(一)技術維度:數字教育技術的應用普及

數字技術具有脫域性、即時性、便捷性等優(yōu)勢,對于提高教育效率和優(yōu)化教育方式大有裨益。對此,國家政府長期推行教育信息化建設,這構成教育數字化轉型的直接驅動和理解教育數字化轉型的技術維度。

具體而言,現階段教育數字技術的普及路徑主要包括以下三方面:一是加強數字信息技術應用的基礎設施建設。數字信息技術對于設備、網絡等條件有基本要求,為推進教育信息化建設,各級學校在國家教育部門和工信部門的支持下紛紛開展基礎設施建設,如多媒體教室建設、多媒體設備更新、校園網絡普及等。二是加強數字教育的技術研發(fā)與平臺建設。教育數字技術的核心要義是在了解教育領域數字技術應用空間和用戶需要的基礎上,研發(fā)各項具體的教育數字技術,提供教育信息化建設和教育數字化轉型的技術支撐。隨著線上教育的推進,各種線上教育平臺的開發(fā)和建設也成為教育信息化建設的重要內容。三是加強教育數字技術推廣的制度考核。在中國自上而下的層級治理體系中,考核評價體系作為教育治理轉型的指揮棒,將教育數字技術的應用范圍、普及程度等事項納入績效考核范圍之內,為教育信息化建設提供了有力保障。

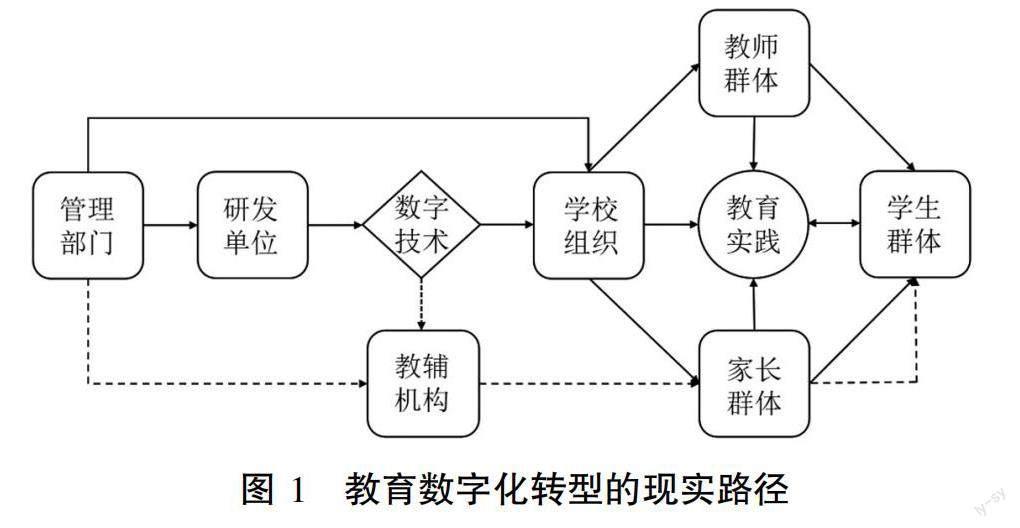

在上述教育數字化轉型過程中,各級教育管理部門扮演著設計者、推進者和政策制定者的角色;研發(fā)單位聚焦教育數字化建設創(chuàng)新需求,在基礎設施、數字資源、信息平臺、應用探索等方面提供切實的技術支撐,將數字技術充分應用于教育的工作思路和流程中,為教育賦能;學校組織是聯結教育管理部門和教師群體的中間組織單位,既承接上級管理部門的政策要求,也直接肩負學校內部的數字教學活動的推進、管理和監(jiān)督工作;教師群體是教育數字技術的主要使用者和數字化教學的承擔者;學生群體是教育數字化轉型的主要對象和直接受眾;家長群體通過“家校聯動”和購買教輔機構服務的市場化方式加入其中。學校、教師、學生、家長四大主體共同參與到教育創(chuàng)新實踐中,推進教學過程的數字化和數字能力建設,不斷推動四位一體的全要素、全流程、全領域的教育數字化轉型(如圖1所示)。

(二)主體維度:教育主體的數字素養(yǎng)培育

教育數字技術本質上作為一種工具,能夠促進教育主體數字技能的提升和數字素養(yǎng)的培養(yǎng)。其中最核心的是教師數字教學能力培育和學生數字技能學習。教師數字教學能力的提升主要通過兩方面實現:一是在師范生培養(yǎng)體系中加入系統性的數字技能教學課程,提升新一代教師的數字教學水平;二是通過教師培訓,為已入職的教師提供持續(xù)提升自身數字教學水平的機會與平臺。學生數字學習能力以及數字技能的提升主要是通過正式的學校教育實現,例如學校開設的信息技術課程、日常課程中的數字教學活動、“第三課堂”①的綜合素質教育等。此外,日常生活中的數字技術使用以及課后教輔行業(yè)的教學培訓也成為提升學生數字素養(yǎng)的重要方式。

在正式的學校教育之外,教育數字化建設客觀上對教輔行業(yè)以及家庭教育產生巨大的牽引和推動作用。尤其在“雙減”政策背景下,各項傳統學科類補習活動受到沖擊,而諸如編程班、機器人培訓班、人工智能課程等各種形式的數字技能培訓班正逐漸成為教輔行業(yè)的熱門方向。同時,數字技術也成為“家—校”互動和家庭教育的重要形式,教師與家長之間的日常溝通要通過“微信群”“釘釘群”等線上平臺實現,課后作業(yè)的完成和家庭教育的開展也越來越離不開數字技術的使用。在家庭數字信息設備、網絡條件不斷進步的同時,對家長的數字勝任力也提出新的要求,推動家長數字能力和數字素養(yǎng)的提升。

圍繞教育數字化建設所需的數字賦能舉措和教育主體之間的相互習得,包括計算機素養(yǎng)、媒介素養(yǎng)、信息素養(yǎng)、社會—情感素養(yǎng)等在內的教育主體數字素養(yǎng)[8]獲得較大的提升。當前,中國教育領域中的師生、家長群體大多掌握了基本的數字化能力和數字化思維,不同程度地參與到教育新場景中,更為深刻的是,借由數字素養(yǎng)的提升,將不斷推動教育主體認知方式和行為模式的改變。技術意向性表明數字技術具有指向主體沉浸狀態(tài)的能動性[9],在塑造其自身使用方式指向的同時,指引行動者的行為方式調節(jié)。在技術意向性的引導下,教育主體數字素養(yǎng)的提升以及數字教育實踐的開展,同樣帶動教育認知方式、心理情感、互動模式等一系列的轉變。

(三)情境維度:數字教育形態(tài)的整體轉變

教育數字化轉型的技術維度和主體維度在教育實踐中體現為一種個體層面的日常敘事,即作為技術主體對技術客體的一種應用,以及技術應用本身對技術主體的回溯作用,但這種技術主客體之間的互動也共同塑造著教育情境,并演化成為教育形態(tài)的整體性變遷,成為數字時代中國教育轉型的宏大敘事。循此而言,教育數字化轉型在深層上指代中國教育體系的整體性變遷,“數字教育”成為中國教育領域的新形態(tài)。

從教育情境的維度而言,數字技術已經高度融入日常教學活動的各個領域,對于教師而言,教學工作不僅具備傳統意義上的“情感勞動”屬性,同樣也被賦予嶄新的“數字勞動”屬性。數字教育、數字教學、數字課堂等一系列以“數字”為前綴的詞匯不斷涌現,共同勾勒和呈現出當前正在發(fā)生的教育數字化轉型,不僅推動個體層面包括數字技能、認知觀念、行為模式等在內的數字素養(yǎng)的提升,也推動群體層面教育關系、協作方式的轉變,以及社會層面心態(tài)秩序的重構、教育制度與教育治理體系的轉型變遷和教育文化的變遷。可以說,傳統教育已被深深烙上“數字時代”的標簽,并引起一系列連鎖反應。

更為深刻的是,數字技術直接打破傳統教育模式的“時空限制”,推動線下教育向線上教育轉變。具體而言,傳統教育主要是在學校的地方性情境之中展開,有制度化的時空安排。而數字技術的脫域性特征賦予現代教育以高度的時空延展性,借助數字平臺以線上形式展開,能將分散在不同時空的主體重新組合在一起,不僅可開展即時性的線上教學,還可通過視頻錄制等形式,為學生提供可復制的課程資源。這意味著一種嶄新的、建立在數字技術之上的線上教育方式快速興起,實現教育資源的重新分配,也在根本上改變傳統教育的基本形式和教育資源的利用方式。傳統教育方式的數字化進程與新興線上教學方式的興起并存,共同推進教育數字化的深層轉型。

三、教育數字化轉型中的不確定性風險

如今數字技術和教育發(fā)展情境的互滲,正不斷生成全新的教育生活空間,但其中的不確定性風險也正在暗自滋生,不可避免地沖擊著已經存在的秩序和規(guī)范,成為影響中國教育領域發(fā)展質量和轉型成效的關鍵因素。

(一)技術層面:注意力失焦與新型數字排斥

數字技術天生就具有某種變動性和不確定性,人類對技術認知尚不確切,加之很多技術風險需要經過廣泛驗證和長效驗證。這種數字技術自身的不確定性風險首先體現為數字教育的“注意力失焦”。佩羅在研究中指出,當工作時間過度集中于某一任務,其他整體性工作很容易被打斷,因而個體將陷入工作時間的惡性循環(huán),注意力分配過程不斷被干預,無法全身心投入長期的基礎性工作中[10]。數字化學習相較于傳統的教室環(huán)境而言,學習過程存在潛在被干擾的風險,若采取在線教學模式,師生雙方空間上相互分離,教學互動缺少較為封閉的集體場所,教師的監(jiān)督難度加大,學生容易集體性地失去持續(xù)專注的能力。而專注是影響教師專業(yè)發(fā)展與學生學業(yè)發(fā)展的關鍵因素,數字化學習可能導致學習的注意力失焦[11]。

數字技術的不確定性風險還與人們的利用方式有關。當前的教育數字化轉型在很大程度上依靠制度路徑推進,其重要特征是以制度剛性為保障,通過制定并施行一系列共性的考核評價標準來引導、規(guī)范師生行為。從吉登斯的結構化理論視角來看,屬于深嵌到時空之中的社會結構范疇,是各種社會活動的模式化以及跨越時空關系的模式化。這種制度規(guī)范所針對并非特定情境中的特定個體,而是普遍情境中的群體。在專家系統貫穿社會生活系統的現代社會,行動主體的角色分化進一步加劇,作為數字教育行動主體的教師和學生反而被排除在數字教育創(chuàng)新和相關制度創(chuàng)設的程序之外,這也必然會導致教育數字化轉型與學校發(fā)展現狀、學生實際需求之間存在脫嵌的不確定性風險,數字教育的適配性存疑。就前者而言,各類評價考核體系在提供規(guī)制保障的同時,難以兼顧不同學校以及師生之間所存在的客觀差距,會給部分學校和師生帶來額外技術負擔,影響正常教學活動開展。就后者而言,學生的實際需求很難在自上而下的規(guī)制層面得到充分考慮,導致數字教育的技術應用、課程設計等很難完全符合學校教育的現實情況,限制數字教育的實際效果。

此外,學界一直存在有關數字化轉型以及數字技術應用到底是“賦權”還是“剝奪”的爭論[12]。當前全國范圍內的學校基本具備開展數字教育的物質條件,并能無差別地享受國家提供的線上教育資源。教育公平始終是教育改革中的核心問題,然而新的“數字分化”乃至“數字鴻溝”仍悄然發(fā)生。這種分化不僅體現在家庭人力資本層面,還體現在家庭的經濟資本層面,經濟富裕的家庭電腦、手機、智能手表等早已普及,但經濟相對較差的家庭可能甚至無法負擔線上教育而產生的流量費用。數字教育的過程中,家庭資本層面的差距實現另一種形式的再生產,制約了部分學生對教育資源的獲取,造成新的數字排斥和教育不平等。

(二)主體層面:多元行動者數字勝任力脫嵌

數字勝任力是一種為了工作、休閑和交流,自信和批判地運用信息社會技術的能力[13]。數字技術在教育場域的廣泛應用勢必引發(fā)知識傳播及生產形態(tài)的變革,而作為技術使用者的教師、學生以及家長等行動主體數字素養(yǎng)的培育相對漫長,多元行動主體數字勝任力脫嵌的不確定性風險大大增長。

對教師而言,其角色面臨從教育教學、學習服務、技術應用到主體屬性等多個層面的轉變與發(fā)展[14],以及包含數字教學理念、數字化資源獲取、數字應用能力等數字勝任力在內的角色重塑。具體而言,教師具備數字勝任力不僅包括掌握數字技術和具備數字素養(yǎng),更需延伸至態(tài)度與價值觀層面而開展實質性的教育工作。作為一種高情感消耗型職業(yè),教師工作與生活的界限并非涇渭分明,需要有較強的工作動力源支撐才能高質量完成創(chuàng)新性的工作內容。如果教師將教育數字化轉型視作壓力或繁雜的工作任務,而不是基于需要的主動學習和探索,那么其職業(yè)情感焦慮將進一步蔓延,進而還會給教師和教育帶來技術性依賴和技術性焦慮,也使教師數字勝任力存在脫嵌的不確定性風險。

對學生而言,教育數字化轉型客觀上促使學生進入全新的數字化生活,離不開對數字化工具的使用和自身數字技能的習得。如今司空見慣的生活圖景是,小學生基本上都能熟練使用智能手機,這表明網絡對低齡群體的滲透能力正持續(xù)增強。“新生代”數字技能提升的同時,其自身的心智狀態(tài)卻普遍尚未成熟,手機成癮、網絡成癮等問題屢見不鮮。目前的網絡素養(yǎng)教育尚未形成統一、標準的教學體系,網絡操作技能、網絡防沉迷知識、自護意識和能力需要繼續(xù)加強。“網絡成癮”“中小學生近視”“網絡違法犯罪”“數字攀比”等問題成為教育數字化轉型中的陰暗面,成為影響青少年正向成長的因素之一。

對家長而言,較之教師群體,家長群體數字勝任力的內部分化更明顯,不同階級、職業(yè)、年齡和區(qū)域在信息技術應用方面都存在差距。一方面,家庭在數字教育中承擔著愈加重要的職能,線上教育離不開家庭的空間場域和家長的監(jiān)督輔導;另一方面,當前的家校互動、素質教育、課后作業(yè)等也越來越離不開數字技術的支持。由此可見,數字勝任力也成為數字時代家長群體家庭教育能力的重要內容。但隨之衍生的問題是,家長數字勝任力與家庭教育能力之間的轉換也存在困難,即使很多家長掌握較為嫻熟的數字技能,有較高的數字勝任力,但卻未必能將自身的數字技術與家庭教育相結合,無法為子女數字教育的開展提供有力支持。

(三)情境層面:技術理性支配下的教育異化

“制度神話”長期是組織社會學、教育社會學領域的核心議題。制度規(guī)范在科層組織中發(fā)揮神話般的作用,在組織合并、資源獲得、提升穩(wěn)定性和增加生存可能等方面大有裨益。從這一視角看,“制度神話”在教育數字化轉型過程中同樣存在,其在認知層面為教育數字化提供了合法性,而數字技術也為學校管理者提供了新型的治理工具與手段。“數字”與“制度”一同締造出教育數字化轉型中的“數字神話結構”,共同塑造著數字教育實踐中“技術理性”的支配。“注意力分配”[15]作為中觀層面的分析概念,為理解教育數字化轉型提供了新視角,“數字神話結構”的技術理性支配導致“注意力失焦”的不確定性風險不僅僅是個體層面的問題,或者說是個體策略或技術性的問題,更應將其視為社會層面的問題,是組織環(huán)境、制度環(huán)境和社會環(huán)境的產物。

當下,教育領域將更多注意力分配給數字技術相關向度,學校層面的設備更新、課堂教學的數字化應用、教師的數字素養(yǎng)都成為數字化轉型時期的重要關注點。而過程中所表現出的衍生功能和問題往往被教育研究者忽視,例如學校的數字化學習具有教師資源開發(fā)的屬性。而將數字技術應用于教師的日常管理工作,其中就蘊含數字技術與科層權力之間的關系,與福柯的全景敞視主義下技術和權力關系如出一轍。伴隨數字技術逐漸滲透進入教育空間,學校內的所有個體都有陷入“全景敞視”的風險。當前教育數字化轉型的制度設計和運轉模式,與教育工作的實質存在一定程度的錯位,具體表現為師生在運用數字技術時積極情感體驗的缺乏,使教師對數字化工作疲于應付,能動性不足,產生職業(yè)倦怠。

同時,數字教育技術的非預期后果還表現為,當前數字教育實踐在知識傳遞之外的價值觀傳遞、社會化功能難以實現。例如,在線教學技術雖滿足“停課不停學”的基本要求,但此技術下的教育實踐卻要面對時空分離、身體不在場、知識與情感分離的潛在不確定性風險,不僅給部分教師帶來技術負擔,還削弱學校教育的教學職能與社會化功能。多重不確定性風險的疊加,使教育數字化轉型身陷困境,“技術支配”使教育的實質被邊緣化,數字技術的不確定性也使得理性的制度設計形成非理性的治理后果。

從上述種種可見,教育數字化轉型主要在技術理性所支配的“數字神話結構”驅動下前進,包括教育治理者、技術人員、教師、家長以及學生都或主動或被動地忙碌于數字技術的開發(fā)應用和數字治理手段的創(chuàng)設,由此構成的教育數字化轉型在不同程度上改變著中國教育的存在形態(tài)以及時空情境內的一系列規(guī)章制度、職業(yè)規(guī)范、教育文化、心態(tài)秩序轉型。其中不僅面臨著技術層面以及主體層面的各類不確定性風險,而且最深刻的改變也是最嚴峻的不確定性風險在于,技術理性取代了“人之本真”,在教育數字化轉型中占據主導地位,教育者與受教育者的主體性體驗讓位于各式各樣的“理性計算”,教育本真被掩蓋在琳瑯滿目的數字技術應用之下,社會情感能力缺失的潛在風險將會成為轉型中的另一難題。

四、面向不確定性:教育數字化轉型中的風險治理

教育數字化轉型是數字時代的必然趨勢,在技術當道的同時,“韌性”正在成為全球治理中的習慣表達。韌性治理作為剛性治理的相對概念提出,指代一種更具彈性的治理方式,強調治理的靈活性、適應性、功能連續(xù)性以及治理的賦權與預防功能,為化解教育數字化轉型中不斷滋生的不確定性風險提供了治理思路。具體而言,可以從以下三個方面共同入手:

(一)技術更新:數字教育技術的韌性運用

數字時代的韌性治理模式在實踐層面指向數字教育技術的韌性應用,即改變當前自上而下的剛性應用模式,以一種更具韌性的方式推動治理對象自下而上地參與教育數字化轉型和數字教育體系的建構過程,這不僅是增強治理對象主體性地位的直接表現,同樣也能夠使“結構—能動”的張力在實踐層面得到調和,進而提升教育數字化轉型的實際效果。

具體可從以下方面入手:一是“量體裁衣”,提供符合個性化需求的數字教育技術。數字技術往往經由上級主管部門選定,通過地方教育部門逐層向下推廣。學校師生作為數字技術的直接使用者和受用者,反而淪為被動的接受者。但實際上,不同地區(qū)、年級、學科、班級的現實訴求都不盡相同。因此,在數字技術的推廣和應用過程中,要提高技術更新和推廣的精細化程度,例如通過前期問卷調查和訪談,充分了解師生實際需求。二是“主體賦權”,提升教師課堂自主性。除了技術本身的影響因素,數字教育的效果還與其具體應用方式高度相關。同一技術在不同應用方式下甚至會產生截然相反的效果。因此,要在建立健全教師培養(yǎng)體系的基礎上,通過教育評價改革弱化行政權力在教育場域中“技術支配”,保障教師有足夠的能力和權力在教學活動中相對自主地應用技術。三是“動態(tài)調節(jié)”,建立健全意見反饋渠道。無法否認,制度始終是教育數字化轉型的有力保障,制度的剛性和滯后性也無法根除,通過落實意見反饋渠道,增強制度韌性和動態(tài)調節(jié)功能,進而靈活應對制度執(zhí)行過程中所遭遇的不確定性因素,維持制度實踐與制度目標之間的整合。最關鍵的是如何保障落實,要堅守結果反饋原則,讓治理對象享有充分知情權,強化治理對象參與動機,使數字教育體系能夠向下吸納治理對象的真實想法和現實訴求,推動工作方法、標準、技術的持續(xù)更新。

(二)主體賦能:提升多元行動者數字勝任力

教育數字化轉型不能停留在教育數字技術的應用層面,教育行動主體數字勝任力以及綜合素養(yǎng)的提升是新時代教育數字化轉型的應有之義。但就目前實踐來看,“人”的數字化較之技術層面的數字化相對滯后,亟須加強主體賦能,提升多元行動者的數字勝任力。

首先,建立健全相應的教師培養(yǎng)培訓體系,提高教師數字勝任力。目前,我國教師的年齡構成和學歷構成較為復雜,數字勝任力差異較大,制約了數字教育的深度推進。為此,要重點加強教師數字勝任力的培養(yǎng),既要作出長期規(guī)劃,在師范生培養(yǎng)體系中加入系統性的數字教學技能培養(yǎng)課程,也要開設各類型的短中期數字技能培訓班,提升在職教師數字勝任力。在正式技能培訓活動外,還可加強學校內部同一學科、同一班級任課教師的互助,特別是鼓勵青年教師和中老年教師“結對互助”,發(fā)揮青年教師的數字優(yōu)勢。此外,有必要在學校內部成立專門的數字技術支持部門或崗位,為教育數字化轉型的平穩(wěn)推進提供技術支撐。

其次,外部監(jiān)管與校內教育并重,提高學生綜合數字素養(yǎng)。不僅要加強規(guī)制層面的治理措施,如加強網絡環(huán)境治理、未成年人網絡使用監(jiān)管等,還要加強教師和家長在學生數字工具使用以及數字生活中的監(jiān)督和指導作用,為學生健康成長保駕護航。當前數字教育的開展主要包括直接的網絡信息授課和間接的數字技能傳遞等,課余生活中的數字技術使用也是獲取數字技能的重要途徑,但上述路徑都缺乏包括信息甄別能力、自控能力等在內的主體能力培訓。因此,應在數字技能傳授基礎上,優(yōu)化數字教育課程設計,實現數字教育內容的多元性、形式的多樣性和目標的綜合性,以此提升數字教育的整體水平和學生群體的綜合素質。

最后,加強家長數字賦能,推動其轉化為切實的家庭教育能力。在“雙減”的政策導向下,家庭教育的重要性將日益提升,對以家長群體數字素養(yǎng)和數字勝任力為基礎的家庭教育能力提出新要求。對此,可以由學校開展線上、線下的“家長課堂”,加快提高家長群體的數字勝任力,將數字技能培訓和家庭教育方式相結合,切實提升家庭教育能力。此外,應充分借助社區(qū)的平臺優(yōu)勢,開展數字賦能活動。除了正式的數字技能培訓活動外,還需加強任課教師與學生家長的聯系,尤其是班主任要通過家訪、家長會等形式,主動發(fā)現家長中的“數字困難者”,提供個性化幫助與服務。還應當鼓勵通過家長委員會的組織平臺以及家長微信群等線上平臺,開展數字家庭教育方面的互助活動。

(三)情境創(chuàng)設:數字教育中的主體性復歸

隨著社會發(fā)展步入新階段,“人”的發(fā)展得到進一步強調,這與教育的出發(fā)點和落腳點本質上相契合,新發(fā)展階段的社會治理和社會建設將重回“人之本真”和“生活本真”,教育應重新審視人的能力發(fā)展,注重培養(yǎng)學生的社會與情感能力。教育治理轉型需要率先在價值層面作出變革,重新理解“人”在新發(fā)展階段教育體系中的位置。尤為重要的是,不能僅僅將“人”簡單視為教育數字化轉型的客體,而是需要認識到“人”在教育數字化轉型中的主體性地位,進而重塑教育數字化轉型的價值指引。

一方面,要從規(guī)制層面入手,深入推進教育評價體系改革,推動教育回歸“人之本真”。數字化變革已深度融入當下教育評價體系,數字技術應用到考核方式中,數字教學成為重要的考核評價指標。教育評價體系作為引導教育實踐的“指揮棒”,數字化轉型中的績效壓力不斷加強,牽引著教師的注意力,導致諸多問題發(fā)生。就此而言,在教育評價體系改革過程中,需要增強教育評價體系的韌性標準,打破“一刀切”式的評價模式,有效兼顧教育數字化轉型中客觀存在的地區(qū)差異、城鄉(xiāng)差異以及學校差異,提升實際成效。同時,必須以一種更具包容性的態(tài)度直面人的主觀能動性和心理情感因素,并在制度層面不斷優(yōu)化考核方式,以減緩治理對象所承受的績效壓力和消極情感體驗。

另一方面,要將實現“人”的發(fā)展作為教育數字化轉型的最終旨歸和根本目標。數字技術只是工具和手段,其最終指向始終是人才的培養(yǎng)和人的發(fā)展。因此,對于數字技術的推廣和應用要遵循“需求本位”而非“技術本位”,應當根據主體發(fā)展需要選擇合適的數字技術,而非盲目推廣。充分認識到“人”在教育數字化轉型中的主體性作用,不僅數字技術的有效應用有賴于主體行動,其更新與升級也有賴于研發(fā)者的知識創(chuàng)設和使用者的體驗反饋。新發(fā)展階段的教育數字化轉型要正確理解“人”的主體性地位,并塑造教育主體與數字技術相匹配的數字素養(yǎng),即需要推進“人”的數字化,使之與“物”的數字化相匹配,以此打造“以人為本”的數字教育體系。

五、結? ?語

教育數字化轉型體現了啟蒙運動后主宰社會現代化歷程的理性化趨勢,數字教育是數字技術在教育領域中的理性化應用。然而,理性化的核心是一種計算,在工具理性的計算中,人通常被假設為“理性人”的狀態(tài),現代社會的最大悖論在于對理性方式的追尋卻導致非理性的釋放[16],人的能動性始終存在,理性化的非理性后果由此而生且難以避免。教育是“生命影響生命”的互動過程,教師和學生的本真性表達及能動性發(fā)揮直接關乎教學效果。令人遺憾的是,在自上而下的層級治理體系中,數字化轉型的推進過程被轉化成為一種行政性任務,績效考核壓力逐級下沉,造成工具理性的過度支配,“技術工具性—主體能動性”的張力不斷激化。

隨著現代社會技術應用的持續(xù)擴張,技術應用的后果早已不再局限于技術層面,而開始演變成為一種情境性甚至是社會性問題。不僅要關注到技術應用的微觀視域,還要運用更具情境性、社會性的眼光來看待這一轉型過程,理解數字技術應用背后所發(fā)生的教育理念、教育方式、教育情境乃至教育體系的系列變革。數字技術所具有的高度不確定性與數字教育緊密交織,不確定性風險將成為數字教育領域的一個長期命題。

對數字技術不確定性后果的強調并非對教育數字化轉型的抵制,而是希望以一種更具韌性的態(tài)度正視當前的教育數字化轉型,警惕并努力化解其中的不確定性風險。不確定性既是一種主觀認知,但更是一種客觀存在,任何應對和降低不確定性的行為同樣生產著新的不確定性后果。對韌性治理的強調,所指向的并非傳統剛性治理模式所追求的最終解決,而是旨在社會發(fā)展的不確定性情境中實現動態(tài)的功能優(yōu)化與結構調整。最為關鍵的是,需要始終謹記“人”在教育實踐中的主體性地位,通過韌性治理方式調和“技術工具性—主體能動性”張力,進而推動教育數字化轉型和教育治理實踐回歸“人之本真”。

[參考文獻]

[1] 祝智庭,胡姣. 教育數字化轉型的實踐邏輯與發(fā)展機遇[J].電化教育研究,2022,43(1):5-15.

[2] 烏爾希里·貝克.風險社會:新的現代性之路[M].張文杰,何博聞,譯.南京:譯林出版社,2020:2,4,24-25.

[3] 文軍,劉雨航.不確定性:一個概念的社會學考評——兼及構建“不確定性社會學”的初步思考[J].天津社會科學,2021(6):73-83.

[4] 賈向桐, 胡楊.從技術控制的工具論到存在論視域的轉變——析科林格里奇困境及其解答路徑問題[J].科學與社會,2021,11(3):26-39.

[5] BORGMANN A. Technology and the character of contemporary life: a philosophical inquiry[M]. Chicago: The University of Chicago Press,1984:14-20.

[6] ELLUL J. The technological society[M]. New York: Random House,1964:64-78.

[7] 林秀琴. 后人類主義、主體性重構與技術政治——人與技術關系的再敘事[J]. 文藝理論研究,2020,41(4):159-170.

[8] 史安斌,劉長宇.全球數字素養(yǎng):理念升維與實踐培育[J].青年記者,2021(19):89-92.

[9] 肖瑤,吳耀輝,王之綱. 從映射到吸納:具身交互中“沉浸”的技術意向探究[J]. 傳媒,2021(17):87-90.

[10] PERLOW L. The time famine: toward a sociology of work time[J]. Administrative science quarterly,1999(1):57-81.

[11] 胡姣,張文蘭,陳思睿. 大學生碎片化學習中注意力失焦歸因研究——基于扎根理論的質性分析[J].電化教育研究,2019,40(12):36-43.

[12] 孟飛,程榕.如何理解數字勞動、數字剝削、數字資本?——當代數字資本主義的馬克思主義政治經濟學批判[J].教學與研究,2021(1):67-80.

[13] 王佑鎂,楊曉蘭,胡瑋,王娟.從數字素養(yǎng)到數字能力:概念流變、構成要素與整合模型[J].遠程教育雜志,2013(3):24-29.

[14] 郭炯,郝建江.智能時代的教師角色定位及素養(yǎng)框架[J].中國電化教育,2021(6):121-127.

[15] 練宏. 注意力分配——基于跨學科視角的理論述評[J]. 社會學研究,2015,30(4):215-241,246.

[16] WEBER M. Economy and society[M]. Berkeley, CA: University of California Press,1978:101.

Digital Transformation of Education: Uncertainty Risk and Its Governance

DONG Beihong,? YANG Jian

(College of Physical Education and Health, East China Normal University, Shanghai 200241)

[Abstract] Digital transformation of education is an important way to promote the development of education in China. From the perspective of philosophy of technology, this study integrates the analytical framework of "technology-subject-context", and explains the compound meaning of the digital transformation of education from these three dimensions: both the innovation and application of digital education technology and the improvement of digital literacy of educational subjects jointly shape the new development direction and practical form of China's education system at the present stage. Objectively speaking, while innovating education methods and improving teaching efficiency, the digital transformation of education may also lead to multiple uncertainty risks such as attention deficit, new types of digital exclusion, subject's de-embedding of digital competence, and educational alienation, which will limit the improvement of China's education level and education quality. In this regard, this study argues that it is necessary not only to promote the resilient application of digital education technology from the technical dimension, but also to enhance the digital competency of multiple actors from the subject dimension, and more importantly, to promote the return of subjectivity in digital education.

[Keywords] Digital Transformation of Education; Digital Technology; Uncertainty Risk; Risk Governance