企業成本核算及控制方法探索

——基于LUBA模型

夏彬(招商局郵輪制造有限公司 江蘇南通 226000)

近年來,全球經濟形勢低迷,企業面臨著利潤被壓縮的困境,然而企業很難從運營管理方面突破困境、保證利潤增長,因此紛紛將維持利潤的方式聚焦到成本控制上。大多數企業根據歷史生產成本制定目標成本,同時對于實際生產成本的核算多為整體數據,并未細分化,管理者對于成本控制沒有明確的方向。LUBA成本理念是根據成本產生過程將成本細分為區、塊、單元以及線四種結構,在此結構下可以直觀了解各層級成本的動態變化過程和影響因素。此外,作業成本法的作業分配方式可以將LUBA 各種結構的成本分配到具體作業。LUBA成本理念與作業成本法相結合,可使管理者了解各項作業成本的動態變化,實行實時準確有效的成本控制措施。因此本文參考作業分配方式構建LUBA成本模型,對成本核算和成本控制方法進行探究。

一、LUBA成本模型構建

LUBA 成本模型是以會計核算原理為基礎,將成本具體分為區、塊、單元以及線四種結構,明確影響成本動態變化的因素,幫助管理者準確掌握成本發生的時間、空間以及責任等,進而實現精細化、動態化的成本核算和控制。

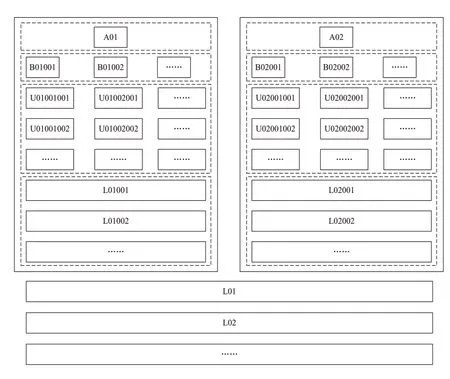

(一)LUBA 成本模型基礎結構。運用作業成本法能夠將各項消耗的資源費用進行歸集,同時作業成本法可以明確資源與作業之間的因果關系,有助于對成本各項屬性的確認。因此,本文以作業成本法為基礎構建LUBA 成本模型[1]。在LUBA成本模型中Line代表線成本、Unit代表單元成本、Block代表塊成本、Area代表區成本,其基礎結構是運用線成本對其他成本層次進行連接,根據成本狀況設計層次結構,以構建適用于企業自身的基礎結構。

如圖1 所示,本文對LUBA 成本模型中各個成本層次進行編碼,英文字母區分層次,數字區分隸屬關系,進而準確辨別各項成本所處的層次。以U02002002 為例,該成本屬于02 區成本下002 塊成本中的002 單元成本,通過編碼可以快速找到作業隸屬于哪幾個層級。

圖1 LUBA成本模型基礎結構

(二)成本數據收集系統。在上文構建的LUBA成本模型基礎結構的前提下,本文按照各層次設置成本數據采集點,構建成本數據收集系統。其中:第一層收集原始數據,主要負責收集包含線成本和單元成本各項工作內容的原始數據,具體為人工費用、材料費用以及機械費用等投入量和消耗情況,通過原始數據的收集明確各項作業成本的消耗是否出現偏差,及時開展控制活動,該層級的數據收集決定了最終總成本數據的準確性,因此需要確定其準確無誤后方可向上一層傳送;第二層主要是按照單元成本對第一層上傳的原始數據進行分類和統計,并計算出各單元成本子項目的單位成本,反映單位成本的消耗情況;第三層主要是根據塊成本對第二層上傳的數據進行分類和統計,幫助會計人員明確各項塊成本的使用情況;第四層和第五層則分別對下一層上傳的成本數據進行分類和匯總,核算各分區以及總成本,幫助管理者及時了解成本費用的整體狀況,進而調整成本控制決策。成本數據收集系統采用自下而上的數據匯總模式,不僅將成本數據明確劃分以實現精細化控制,而且可以使企業各層級人員均參與到收集成本數據的工作中[2]。

(三)LUBA 成本模型的核算方法。在LUBA 成本模型中,線成本是難以準確劃分或持續發生的成本,其他各層次成本均與線成本間存在對應的匹配關系;總成本則取各項區成本之和。在LUBA 成本模型的核算中,各層次包含線成本的分配系數是核算的難點,需要會計人員運用作業成本法進行分析,得出最合理的分配系數,才能保證各層次成本核算的準確性[3]。

二、基于LUBA成本模型的成本核算及控制案例分析

DG 集團始建于1958 年,系四川省機械冶金支柱產業20 戶大型企業集團之一,經營范圍涵蓋熱軋帶肋鋼筋、圓鋼、線材、焦炭以及煤化工產品等。

(一)DG集團成本核算分析。DG集團的經營范圍較為廣泛,本文選取其鋼材生產系統的鐵前系統作為一項區成本,運用作業成本法對塊成本和單元成本進行劃分,并運用LUBA成本模型核算方法對各層次成本進行精細化核算。

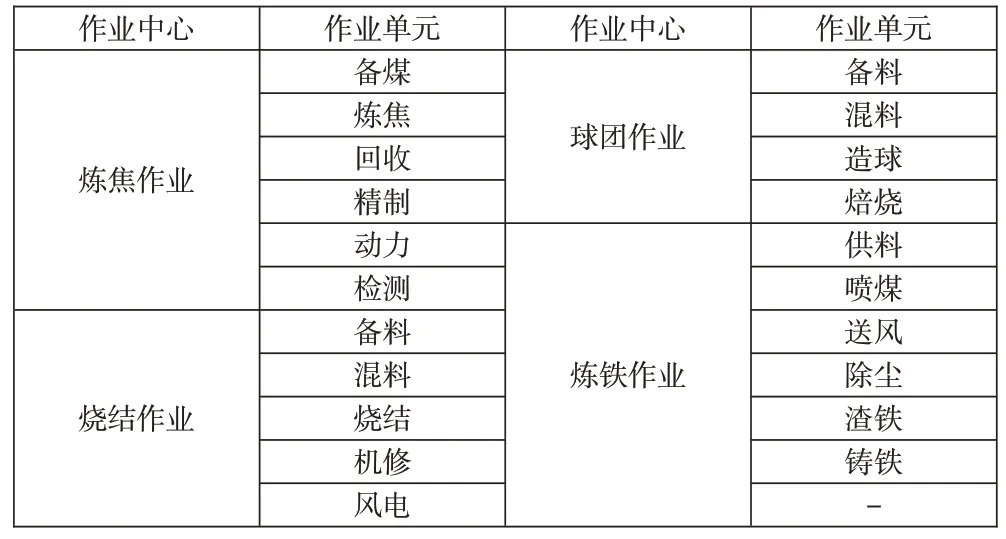

1.作業中心劃分。應用LUBA成本模型核算方法的前提是合理劃分各個層次,在劃分作業成本時應遵循以下兩條原則:第一,應當貫穿整個生產環節,保證各層次結構的完整性;第二,應當對重要環節進行細致劃分,避免核算結果的缺失。實際的作業中心劃分以生產流程劃分為主、以特征劃分為輔,將工作形式和生產特征相同的作業合并。根據以上作業成本劃分原則和方法,本文將DG 集團鐵前系統的作業中心進行如下劃分,如表1所示。

表1 鐵前系統作業中心

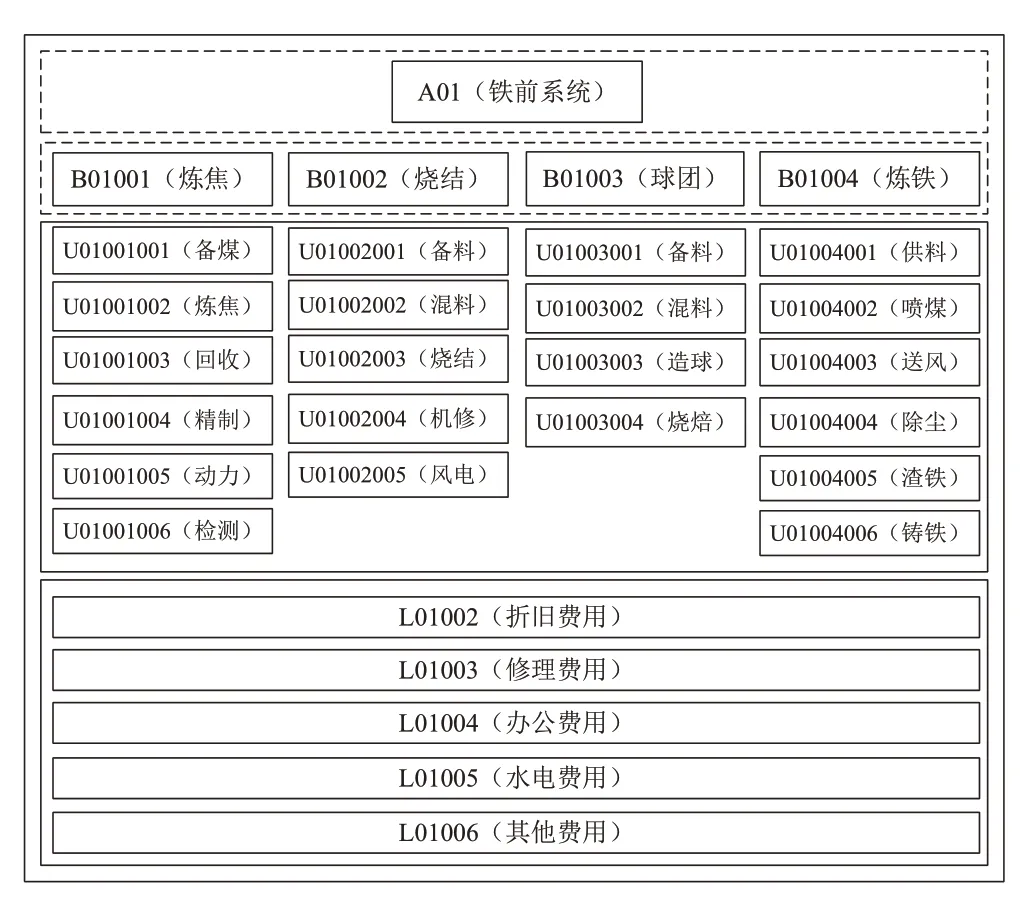

2.LUBA 成本模型的構建。根據上文構建的LUBA 成本模型基礎結構和劃分的作業中心,構建DG 集團鐵前系統基礎結構,如圖2所示。

圖2 DG集團鐵前系統LUBA成本模型基礎結構

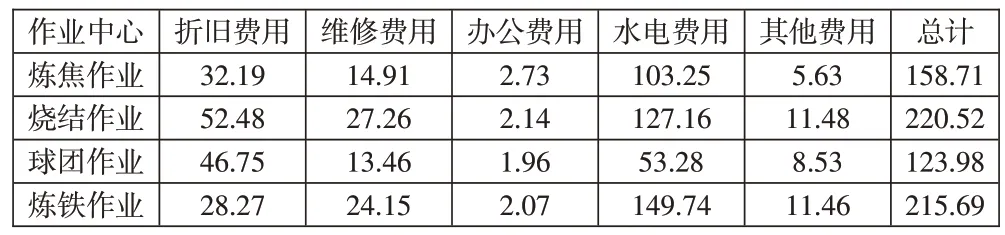

3.總成本核算。根據圖2 構建的基礎結構,將資源費用分配至各塊成本。在資源費用歸集到作業的過程中,最重要的環節是將線成本(間接成本)按照合理的系數分配到各作業中。表2 列示了各項線成本,按照各項塊成本對線成本(間接成本)進行分配,其中分配系數是與DG 集團會計人員協商所得。

表2 各塊成本(作業中心) 線成本(間接成本)分配狀況 單位:萬元

表2數據來自DG集團某季度鋼筋生產數據,其他費用包含勞保費、易耗品、機物料消耗、勞務用工等費用,按照經管科的領用記錄進行分配。在將間接成本分配到各塊成本后,運用作業成本法、根據各項作業動因將間接費用再次分配到成本對象,加入可直接核算的直接成本,最終得到各項產品的總成本。具體包含以下四個步驟:

(1)確定作業動因。作業動因的確認需要考慮作業的操作難度、獲取難度以及計量特征,參考諸多學者的研究結論,并與DG集團生產一線人員和會計人員進行交流,將各作業中心的作業動因單位確定為噸。

(2)確定動因率。作業動因率是指單位作業所消耗的成本費用。在確定各項作業中心的動因后,可以通過間接成本的分配費用和作業動因量的比率計算出作業中心的動因率。

(3)分攤到產品。在某季度,DG 集團的鋼筋生產線僅生產20#、25#和32#三種型號的鋼筋,本文將這三種產品分別定義為區成本A01、A02 和A03,并按照三種產品的作業動因量分配間接成本[4]。

(4)產品總成本核算。根據DG 集團某季度的生產記錄和會計明細表可以獲取三種鋼筋產品的直接成本,加上前文已分配的間接成本可得到各項產品的總成本,再以總成本除以產品總量得到各項產品的單位成本。

4.與傳統成本法對比。會計人員采用的傳統成本法在計算各項作業間接費用時一般按照產品產量和定額工時進行分配。本文運用傳統成本法重新計算DG集團各產品的單位成本,并與LUBA成本模型核算結果進行對比分析,如表3所示。

表3 各產品總成本

可以看出,20#鋼筋和32#鋼筋兩項產品的單位成本被低估,而25#鋼筋產品的單位成本則被高估,不利于制定成本控制方案,更不利于產品價格的調整。產生該差異的主要原因是,會計人員運用傳統成本法開展成本核算時,一般根據定額工時和產品產量對間接成本進行分配,各項產品定額工時的確定存在較大主觀性,導致間接成本的分配產生誤差。

(二)DG 集團成本控制的建議。本文運用LUBA 成本模型將間接成本按照合理的系數分配到各作業中并運用作業成本法核算產品總成本,有助于DG 集團制定合理的成本控制目標。成本控制貫穿企業的整個生產過程,為保證事前成本目標的實現,進一步控制事中階段實際生產成本和目標成本之間的差異,通過控制活動調整生產成本趨于目標成本,且在事后階段統籌生產成本,分析偏離目標成本的原因,為后續的成本目標實現提供依據。

1.事前成本控制建議。制定目標成本,便于在生產過程中按照既定目標監督和控制各項費用的支出,同時為成本控制活動指明方向。DG 集團鐵前系統產品成本包含材料成本、人工成本以及間接成本。材料成本主要取決于材料的用量和價格,在制定材料目標成本時,需要通過技術部門和生產部門根據生產計劃確定用量,價格需要通過技術部門、采購部門以及會計部門根據產品性能需求和材料市場變化確定。在制定人工目標成本時,不能僅憑會計人員按照歷史情況制定,還需要生產部門根據生產線的實際情況和生產工藝的復雜性制定彈性工時,方能保證制定目標人工成本的合理性。間接成本包含折舊、維修、辦公等多種費用,需要生產部門和會計部門根據作業中心的情況確定動因量和動因率,并將各項間接費用按照動因量和動因率分配到作業中心,來制定各項作業中心的間接目標成本。

2.事中成本控制建議。事中成本控制通過核算實際成本與目標成本的差異來判斷實際生產成本是否符合預期,進而監控各項費用支出,是整個成本控制最為重要的環節。事中成本控制的關鍵在于通過成本差異分析成因,從產品整體成本差異出發,細化到每一項作業環節,方能針對具體的作業開展針對性的成本控制措施。

通過對DG 集團鋼筋生產部門和財務部門的多次調研,發現各項產品成本存在差異的主要原因為生產工藝繁瑣、設備管理不到位、人員管理不具體等,因此要從作業人員、作業方法、原材料以及機械設備四個方面分析成本差異產生的原因。從材料成本差異來看:由于生產工藝調整導致材料消耗過高、員工操作熟練度降低以及設備性能達不到預期,而煤炭和鐵礦石的價格并未出現大幅波動,因此,生產工藝調整導致后續的一系列連鎖反應是產生材料成本差異的主要原因,此外新入職一線員工的操作失誤和檢驗失誤較高導致材料浪費嚴重,應對新入職一線員工進行崗位培訓,以降低人工操作不當行為導致的材料浪費。從人工成本差異來看:一線員工的薪酬差異不大,長期做著重復性工作,工作環境亦不甚理想,導致一線員工工作積極性下降,因此企業應當積極制定薪酬激勵政策,以生產效率和材料浪費率確定一線員工薪酬,提升其工作積極性和生產效率。從間接成本差異來看:各項作業中心占比較高的間接成本為水電費用、折舊費用以及維修費用,其中折舊費用不會發生較大波動,水電費用與生產線的工時直接相關,在提升生產效率后即可控制水電成本,維修費用與員工的操作方法和維護頻率直接相關,在對新入職員工進行崗位培訓并增加機器設備維護頻率后可以降低維修費用支出[5]。

3.事后成本控制建議。通過事中成本控制分析,企業能夠明確成本差異產生的根本原因和具體來源,進而針對具體的作業優化成本控制措施。DG 集團成本控制措施的優化主要從控制原材料質量、新入職員工崗位培訓、提升生產效率以及優化生產流程四個方面開展。根據客戶的技術要求,在生產產品之前,技術部門和生產部門需要對生產工藝進行調整,但是如果未對生產流程進行相應的調整往往會導致一線員工出現操作不當或重復作業的情況,一方面影響產品質量而增加廢品率,另一方面影響生產效率。DG集團的生產線已經實現了較高程度的自動化,其成本差異主要集中在人工作業環節,每一項生產任務開展前都需要大量的備料和混料工作,而DG 集團的原材料倉庫與生產線距離較遠,每次生產任務開展前都需要長時間的材料準備工作。由此,DG集團應在生產線附近增設臨時倉庫,按照常用原材料和常用配比制作并儲備一定量的混料,避免因等待備料而延長工時,保證生產線可以提前運作。

三、結語

本文運用LUBA 成本模型和作業成本法對DG 集團進行成本核算分析和成本控制優化分析,得出以下主要結論:第一,會計人員在制定生產任務目標成本時,要結合各部門的建議,根據原材料價格變化、工時彈性變化、材料用量變化制定更加合理的目標成本,同時運用LUBA 成本模型將目標成本分配到各項作業中心,進一步分配到各項作業環節;第二,會計人員在開展成本核算時要運用成本數據收集系統,從底層逐步收集成本數據并逐層核算,以掌握每個層級作業的成本消耗狀況;第三,成本控制要從事前、事中、事后三個方面開展全過程控制。