硯邊迷途(選章)

趙雪松

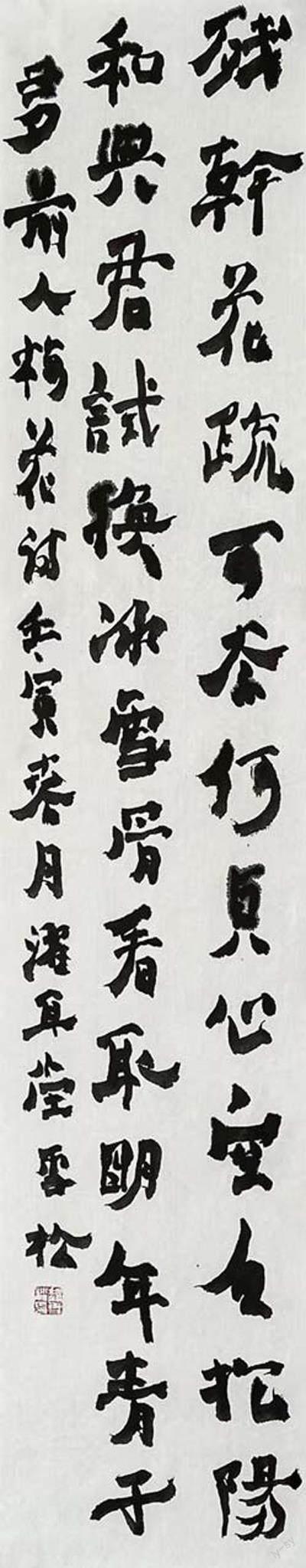

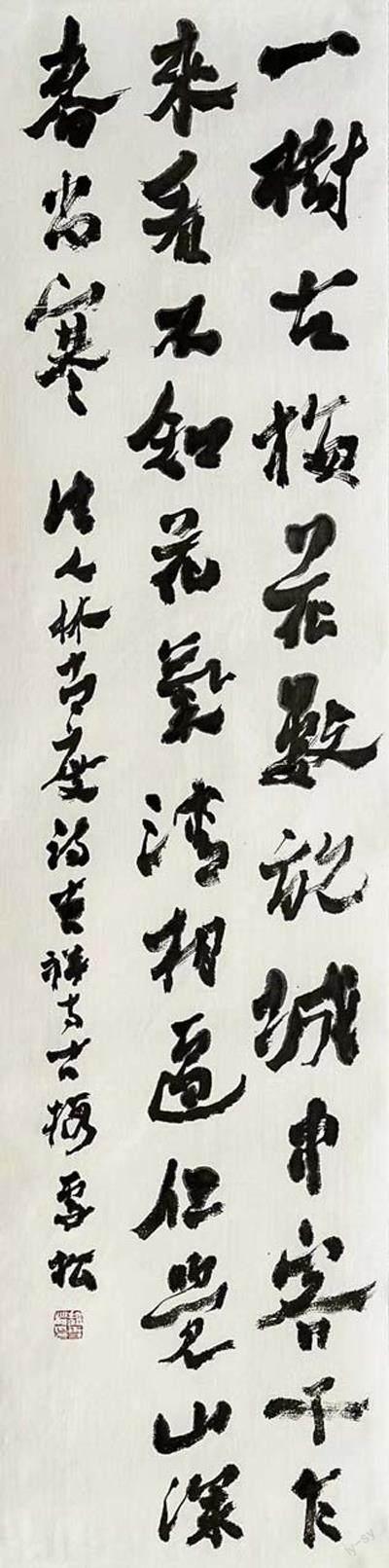

謝無量好賭,賭是人性——這人性有時藏得很深,也最為中正,甚至是底色。年紀輕些時讀謝書法,讀不出好來,也不知于右任為何推崇他。天命之后,謝字觸動我愈來愈深,我亦學會睜開另一只眼,從人識其字。謝字之好,或不因其天然如嬰兒,而是在文人字里,涌出淋漓的元氣(這元氣明清以降已少見),且文質互不相傷,就像他的好賭與他的詩文學問互不相傷。蓋曰:大凡好的藝術家,都有些毛病。這些毛病,與人性根本相連。

帖是生命的前半生,碑是生命的后半生;帖的前半生才情縱逸,碑的后半生境界蒼樸;歷經風雨和時空剝蝕,帖到達了碑。有小廝將后半生提到前半生過了,心之化育,亦無不可能而能之。

在中國古代,“二王”書法同時獲得兩種存在形態:一是藝術的存在,二是文化權利的存在。而從藝術存在向文化權利存在的漸變,是藝術逐步被意識形態化的過程。那么,作為純抽象藝術表現形式的書法,也能被意識形態化嗎?答案是肯定的,事實是,不僅能,而且做得相當完美。自此,我們可以從中感悟到中國文化的強大和奇妙。

“二王”書法的文化權利被官方賦予,其權威道統的性質深嵌于傳統文化的肌理之中,并逐步被放大,直指文化秩序、思維,乃至人心情感。意識形態之所以選擇“二王”書法作為主流文化意識的一個象征符號,并共謀了綿延千年的文化奇跡,乃是由“二王”書法的審美情趣和藝術表現方式所決定的。在我看來,“二王”書法所帶來的文化語境,至少在以下幾個方面為官方意識形態所需要:高雅的士大夫式的審美基礎,絕無絲竹之亂、粗頭亂服的法度精神,無處不清晰、清醒、光明磊落、端莊正派的藝術人格,等等。這一切都暗合著《論語》的精神,成為倫理文化秩序之道德基礎的一個光彩照人的部分。

權利和被權利馴服、培育的社會文化心理,塑造了處于時空中的“二王”書法,其結果是:“二王”書法變得孤絕、神秘,成為不能被懷疑、不能更改和不能被超越的絕對神話和至高無上的絕對權威,并深深哺育著大眾的傾慕、忠誠與向往之心。即便到了當代,對于書法的學習與創作呈現多元格局的狀態下,在“二王”書法面前,人們的心理還能感覺到那份岌岌可危和小心翼翼,甚至自我否定和自我取消。人們自感難以超越“二王”書法的高度,不僅因為“二王”書法所指涉的是書法藝術唯一正確的道路,還因為“二王”書法所指涉的不可超越的文化權利。

對于書法藝術的學習者和創作者來說,傳統始終是一把雙刃劍懸在頭頂。傳統問題之一再凸現,較之過去幾千年的文化時空,來得更為尖銳和不能回避。因為中國正在經歷劇烈的文化轉型的痛苦。書法,作為古老的傳統藝術形式,它所面對的傳統問題就更為復雜,也更為直接,更敏感地刺激著書法創作者的心靈和認知。正因為如此,人們在描述中國當代書法現狀,或表達對書法發展之期盼的時候,其話語方式變得敏感、小心和無奈。“在傳統的基礎上創新”成為一種標準的言說方式和態度。其實,細量這種方式就會發現其中的蒼白無力和曖昧不清。什么是傳統、怎樣理解傳統的問題便很容易地被遮蔽了。

我們總是過于狹窄地談論傳統,把傳統隔絕在幾位書法圣賢藝術構成上的細枝末節,比如筆法、造型、章法等等,甚至把能臨寫幾筆古代的法帖當作對傳統學習的全部過程。過于實用地對待歷史文化遺存的態度,正好將傳統肢支解。

我認為,在對待傳統的認知上,可以分為兩個大的可以相互聯系的方面:一是在總體上對傳統文化的學習和感悟,二是對于藝術本體的認識和把握。中國的傳統文化是一種感悟性很強的文化,它的精神蟄伏在具體的器物之下,又升騰之上,形成一個形而上的場。它互為表里,相互聯系。比如儒道釋的聯系,性情、人格與藝術本體的聯系,各種藝術門類之間的聯系,藝術表現上個性與度的聯系,等等,都需要我們在學習中用心感悟、體察和化解。只有在這種相互聯系中,感悟到傳統文化精神的血脈和氣質,才不會使我們走入片面以及理解和認知的歧途。在對于書法傳統的認識和把握上,首先應該強調出自我的性情和稟賦,找準具體的傳統資源并開掘這種資源。不僅要研究藝術個案,也要研究書家的思想情感、人生遭際和社會生活。應該說,對傳統藝術資源的認識,歷來有大而化之的傾向,我想強調的是,每一個個體對于資源都有不同的要求,同一資源并不適宜于所有人。只有找準屬于自己的資源,學習、開掘、貫通,并轉化為自己的創作能力,形成自己的書法語言,才是實現向傳統學習,并創造自己的傳統的清晰之路。

何謂人書俱老?沒有碑的滲透難以臻此至境,因為碑就是人——它的臨風沐雨,它的風化剝落,就是人的滄桑、坎坷、追尋和對于骨氣的保持,終至破敗但生命的痕跡依然,或者說更加深刻。我們也可看到以帖學面目而臻此境者,但細追問,無一處沒有碑的參與、融合。決定人書俱老之境的,首先是人的錘煉、人的解放、人的品質、人的境界,其次才是書與人的命運的深刻勾連。