城市生產生活空間結構對城市空間利用水平的影響研究

摘 要:城市生產與生活空間是城市核心功能空間,基于實證研究討論了城市生產、生活空間結構影響城市空間利用水平的規律性問題。結果表明:城市生產空間與生活空間的規模結構并不會顯著影響城市空間利用質量,而除生產生活空間之外的城市保障功能空間規模結構會影響城市空間利用質量;城市生產、生活空間結構對城市空間利用的影響主要是布局結構,城市生產生活空間布局分離會降低城市空間利用水平。基于研究結論,未來城市空間利用優化應該重點提高城市保障功能空間規模,實現城市生產與生活空間的就近布局。

關鍵詞:城市空間;生產空間;生活空間;保障功能空間;“三生”空間

中圖分類號:TU984 文獻標識碼:A 文章編號:1673-4513(2023)-05-001-09

收稿日期:2022年11月28日

作者簡介:

劉 勇(1990-),男,山東東營人,助理研究員,博士,主要研究方向:城市與區域經濟。

基金項目:

國家社會科學基金重大項目“中國城市生產、生活、生態空間優化研究”(17ZDA069)。

引言

城市是有限空間下各類功能空間集中分布的地域,城市功能空間包括居住、工業、商業、交通、公共服務等各類具體空間,城市集聚性的本質也體現在空間的有限性與各種功能空間分布的集中性。如何協調城市各類功能空間的規模與布局是城市空間利用優化的主要方向。生產、生活功能是城市的基本功能,城市內工業生產與商業經營體現城市的生產功能,而居民居住生活則體現城市的生活功能,城市生產空間與生活空間構成城市核心功能空間。江曼琦、劉勇(2020)論證提出,可以基于《城市用地分類與規劃建設用地標準》(GB 50137-2011)中的“城市建設用地分類”劃定城市生產、生活空間范圍,城市生產空間主要是工業用地和商業服務業用地范圍,城市生活空間主要指居住用地范圍[1]。同時,除生產、生活空間外,城市生產生活功能的實現還需要基礎設施等保障功能空間的支撐,城市內公共管理與公共服務設施、公用設施、道路與交通設施等占用的用地可以作為城市保障功能空間[2]。

城市功能空間結構包括數量結構、空間分布結構兩個角度[3]。城市生產、生活空間結構,一方面體現在城市生產、生活空間在城市建設空間中的規模占比,另一方面體現在生產生活空間布局上(主要是居住與生產空間布局)。城市空間利用質量是城市空間利用經濟、社會、生態綜合效益下的城市空間利用水平,體現城市高質量發展狀況。城市生產、生活空間結構能夠影響城市空間利用水平,一方面,城市生產、生活空間的規模占比體現城市生產或生活功能的強弱,從而影響城市空間利用狀況;而城市生產、居住空間布局結構可以理解為城市居住與就業分布,通過影響城市通勤水平而影響城市空間利用效率。

城市建設空間規模是有限的,城市生產、生活空間結構與城市空間利用質量的關系,體現了城市空間資源稀缺條件下不同功能空間的資源優化配置問題,力求在既定空間規模下通過不同功能空間的協調實現城市空間利用的優化。尤其未來城市空間利用逐漸轉變為存量規劃時代城市內部低效用地的再開發問題,城市生產生活空間結構優化能夠促進城市空間利用由外延擴張式向內涵提升式轉變[4]。本文將論證城市生產、生活空間結構影響城市空間利用質量的一些規律性問題,相關研究結論能夠為高質量發展下城市空間利用優化提供參考借鑒。

一、理論分析

(一)城市生產、生活空間規模結構影響城市空間利用

城市空間結構能夠影響城市空間利用水平,研究中主要基于集聚與分散結構、單中心與多中心結構兩種結構模式,討論城市空間結構對城市經濟效益、城市通勤或城市環境等問題的影響[5-6]。但是,這種模型化的城市空間結構研究結論對現實應用的指導價值較低,應該針對城市生產、生活具體功能空間結構的影響進行討論。

城市建設空間中的工業空間占比越高,表明城市生產功能越強;同時工業空間是城市固定資產投資的主要地域,其他條件相同下工業空間占比越高的城市基地地均投入與工業產出更高,從而提高城市空間利用水平。城市商業服務業是財政的重要來源,城市商服空間占比提高會帶來城市財政增加,并提高城市空間利用質量。同時,通過土地出讓進行住房開發也是地方財政的重要來源,城市居住空間規模占比提高可能帶來地均財政收入增加,從而提高城市空間利用水平;而城市居住空間增加將帶來城市居民人均居住面積增加,會提高居民生活滿意度,并促進城市空間整體利用水平的提高。

另一方面,城市生產與居住空間應該互相配套,城市生產與居住空間規模之比也體現城市空間結構。城市生產與居住空間之比體現了城市職住空間平衡,直接影響城市空間利用;并且體現了城市功能差異,城市生產與居住空間之比越高,表明城市生產功能更強、生活功能較弱,城市生產功能越強其單位空間下產出可能更多、城市物質基礎越優越,城市空間的利用質量將會更高。

城市保障功能空間是城市生產生活功能實現的基礎與支撐。城市保障功能空間占比低,可能無法滿足經濟社會發展需要,會降低城市空間利用水平。對于一些綜合職能城市,城市保障功能空間占比一般較高,城市空間利用質量也會較高。因此,應該分析城市保障功能空間規模結構與城市空間利用的關系,完善城市生產、生活空間結構研究。

(二)城市生產、生活空間布局結構影響城

市空間利用

城市生產、生活空間布局結構影響城市空間利用水平主要通過兩種方式:一是,城市居住與生產空間的距離體現城市居住與就業空間距離,通過影響居民通勤來影響城市空間利用水平。城市居住到就業空間的通勤距離越遠,城市空間利用效率將降低[7]。二是,城市居住與生產空間是靜態分布的,而居民的居住與就業空間選擇是動態的,是城市真實通勤的體現,能夠影響城市空間利用水平。同時,城市居住、生產空間的分布距離以及居民的真實通勤,均通過影響勞動力要素直接影響城市生產。因此,城市生產、生活空間分布結構影響城市空間利用水平,居住與生產空間分離會提高居民通勤距離,給城市發展帶來負外部性,從而降低城市空間利用水平。

二、模型設定與變量界定

(一)計量模型設定

本文的計量模型通過影響機制中的被解釋變量城市空間利用質量,核心解釋變量城市生產、生活空間規模結構與布局結構,以及其他影響因素來構建。一方面,從城市生產空間規模結構、居住空間規模結構、保障功能空間規模結構3個角度,建立城市各功能空間結構與城市空間利用質量的計量模型(方程1-3);另一方面建立城市生產、居住空間布局結構影響城市空間利用質量的計量模型(方程4)。

quality=α0+α1ups+α2var+ε1(1)

quality=β0+β1uls+β2var+ε2(2)

quality=λ0+λ1uss+λ2var+ε3(3)

quality=μ0+μ1pld+μ2var+ε4(4)

其中:quality指城市空間利用質量,是被解釋變量;ups、uls、uss分別指城市生產空間規模結構、城市居住空間規模結構與城市保障功能空間規模結構,pld為城市生產居住空間分布結構,4個因素是核心解釋變量;var是影響城市空間利用質量的其他影響因素;α0、β0、λ0、μ0為常數項,α1、β1、λ1、μ1、α2、β2、λ2、μ2為影響系數,ε1、ε2、ε3、ε4為誤差項。

(二)變量選取與說明

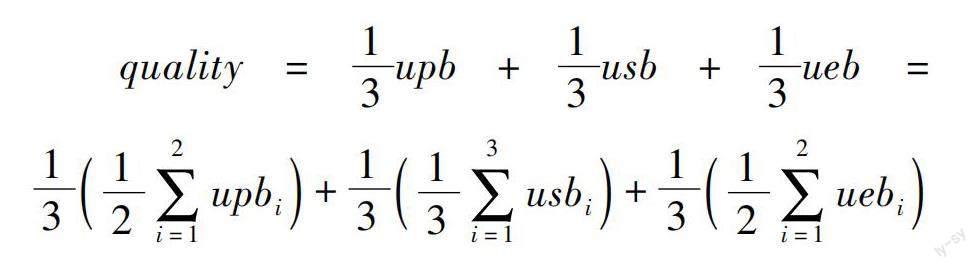

1.被解釋變量。城市空間利用質量(quality)。城市空間利用需要提升城市經濟、生活與生態效益的綜合利用水平,應該建立囊括經濟、社會與生態環境效益的城市空間利用質量指標。2015年中央城市工作會議提出,城市空間利用應該實現生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀,基于政策文件、相關研究與數據可得性,可以建立包括城市生產效益(upb)、生活效益(usb)、生態效益(ueb)的城市空間利用質量的綜合評價指標體系,進行城市空間利用評價[8-10]。具體指標含義、計算方式、影響方向見表1。所有數據均來自《中國城市統計年鑒》《中國城市建設統計年鑒》及《中國城市年鑒》;所有數據均為市轄區數據,體現文章討論的主體是城市實體空間①。數據首先運用極差法進行標準化處理,然后利用等權重法確定指標權重,最后計算獲得各城市的城市空間利用質量指數②。

正向指標標準化的公式為:Ci=Xi-XMIN/XMAX-XMIN。

負向指標標準化的公式為:Ci=XMAX-Xi/XMAX-XMIN

城市空間利用質量指數計算公式為:

2.核心解釋變量。城市生產空間結構(production)、城市生活空間結構(living)、城市保障功能空間結構(support)。一方面,用城市整體建設用地中各具體類型用地面積占比衡量各功能空間的規模結構,生產空間結構選取工業用地結構(manufacturing)、商服用地結構(commercial)、生產空間結構(production)3個指標,其中生產空間用工業、商服、倉儲用地加總計算;生活空間結構為城市居住用地結構(living)1個指標;保障功能空間結構選取道路交通設施用地結構(road)、公共管理用地結構(administration)、保障功能空間結構(support)3個指標,其中公共管理用地結構用公共管理與公共服務用地計算,保障功能空間結構是用全部保障功能用地的面積加總計算。另一方面,可以利用各類型用地面積與居住用地面積之比來衡量各功能空間的規模結構。城市居住空間是城市居民生活就業的基本空間,其他功能空間均圍繞居住空間存在,其他功能空間規模與居住空間規模之比也能夠反映城市功能空間結構,體現城市各類用地相對規模的大小。城市整體建設用地面積、城市各具體類型用地面積數據均來自《中國城市建設統計年鑒》。

城市生產、生活空間布局結構。城市生產生活空間分布本質上體現城市居住、就業空間分布,主要追求空間匹配實現職住平衡。一般城市居住、就業(生產)空間分布研究集中在具體城市的分析,結合居民調查獲取城市具體居民居住就業空間狀況,而大樣本城市的居住、就業空間分布測度非常困難。根據數據的可獲得性,本文利用人口普查數據獲取城市人口居住空間,以經濟普查數據獲取人口就業空間,人口普查是基于居住地的調查統計,經濟普查是基于工作地的調查統計,兩個數據庫可以刻畫居住和就業空間的分布情況。根據數據可獲得性情況,利用2010年全國第六次人口普查微觀數據庫與2008年全國第二次經濟普查微觀數據庫③;同時,經濟普查中就業數據是第二產業和第三產業的法人單位從業人數,并且將人口普查中從事農、林、牧、漁業和國際組織的從業人員剔除,表明研究的主體為城市。在已知城市居住、就業空間分布的基礎上,測度城市內部居住、就業空間分布的偏差度,代表城市生產、生活空間布局結構;城市居住、就業空間分布偏差度越高,表明城市職住分離越嚴重,職住分離會降低城市空間利用質量。本文借鑒季鵬(2019)提出的兩種居住與就業空間分布的測算方式[11]。

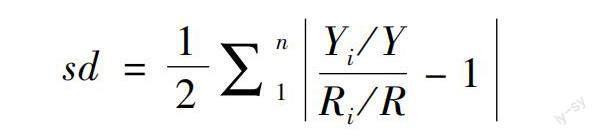

一是,測度給定地域范圍內就業崗位的數量和居住單元的數量是否匹配,直接反映城市居住空間、就業空間分布的偏差度,稱為職住偏離度指數(sd)。計算公式如下:

其中:n為城市內部地區數目,Yi是地區i的居住人口,Y為所在城市的總居住人口,Ri為地區i的就業崗位數,R為城市總就業崗位數,利用城市各區縣代表城市不同區域。sd數值越大,表明城市內部各區域居住與就業空間分布的匹配度越低,城市居住生產空間的偏離度越高。但是這一指數存在兩個問題:第一,這種城市某一地區居住與就業匹配只是一種名義匹配,不能體現居民在這一地區居住并且在這里就業;第二,城市居住、就業空間匹配的目的在于提高居民就業可達性,降低通勤距離,但是這一指數沒有考慮不同區域單元之間的通勤距離。如果某一單元勞動力過剩就會到其他勞動力短缺的區域單元就業,城市不同區域單元存在勞動力流動,產生通勤。

二是,在居住、就業空間分布偏差的基礎上,考慮勞動力在城市不同區域間通勤,基于不同區域間距離建立城市居住、就業空間的錯配水平。利用Theys等人(2019)在最小通勤成本模型基礎上提出的考慮距離權重的空間錯配指數(Distance-weighted Spatial Mismatch Index,DSMI)[12]。計算公式如下:

其中:si=pi/p-ei/e,pi為居住在區縣i的就業人數,p為居住在該城市的總就業人數,ei為區縣i的就業崗位數,e為城市總就業崗位數,si則為區縣i的超額就業人口比例;Sj則為區縣j的勞動力缺口比例。sij是區縣i向區縣j的勞動力輸出份額,n為輸出勞動力的區縣數目,m為需要輸入勞動力的區縣數目。限制條件設定了區縣i向各個區縣輸出的勞動力總份額等于該區縣的超額勞動力份額,區縣j從其他區縣吸收的勞動力總份額等于該區縣勞動力缺口,此處區縣是某一城市全部區縣④。dij為區域i向區域j的通勤距離,利用各區縣人民政府所在地之間的距離表示。同時,數據測算在假定超額的勞動力通勤都是按照最小通勤成本原則就近選擇工作地⑤。

3.影響城市空間利用質量的其他因素。選取其他影響城市空間利用質量的重要因素,包括城市建設空間規模(scale)、經濟發展水平(pergdp)、產業結構(industry)、科技水平(technology)、金融發展水平(finance)5個因素,城市建設空間規模用城市建設用地面積衡量,經濟發展水平用人均GDP衡量,產業結構用地區生產總值中非農產值占比衡量,科技水平用財政科技支出與GDP的比值衡量,金融發展水平用金融機構存貸款余額與GDP的比值衡量。城市空間規模直接影響城市空間利用水平,一般認為隨著城市規模的擴大城市效率呈現先上升后下降的倒U型趨勢[13]。其他因素不僅是影響城市經濟效益的因素,更是影響城市經濟、社會、環境整體效益的指標因素。數據的主體均為市轄區,表明研究對象是城市地域,數據均來自《中國城市統計年鑒》與《中國城市建設統計年鑒》。

4.數據說明。計量實證數據選取中需要考慮以下一些問題:一是,目前可獲得的城市居住、就業空間分布偏差程度的數據僅存在2010年數據(具體數據為2010年與2008年);二是,作為核心解釋變量的城市各類功能空間結構數據來源于《中國城市建設統計年鑒》,但是年鑒用地分類方式在2012年之前存在一定問題,沒法進行生產、生活功能空間劃定,最早的數據為2012年;三是,不同年份行政區劃調整變動造成各城市市轄區范圍變動較大,不同年份市轄區口徑有很大差異,不能進行多年份面板數據分析;四是,需要剔除東莞、中山、嘉峪關等不設區縣的城市以及拉薩等數據缺失嚴重的城市。基于數據的合理性與完整性,最終選取2012年280個地級及以上城市的截面數據進行計量實證分析,數據的主體均為市轄區。數據的描述性統計結果限于篇幅原因省略。

三、實證結果

(一)城市生產、生活空間規模結構與城市空間利用質量

1.城市生產空間與居住空間規模結構的影響。對于影響城市空間利用質量的一般因素,城市建設空間規模及其二次項均能夠達到顯著水平,表明城市空間利用質量隨著城市空間規模變大呈現先上升后下降的倒U型趨勢,存在最大化城市空間利用質量下的建設空間規模;經濟發展水平、科技水平及金融發展水平對城市空間利用質量存在顯著的正向影響;產業結構對城市空間利用質量的影響時常不顯著。

對于城市生產功能空間,城市生產空間結構占比(具體包括城市工業空間、城市商服空間以及整體城市生產空間)以及城市生產空間與城市居住空間之比(具體包括城市工業空間及整體城市生產空間)同城市空間利用質量關系的回歸結果表明,城市生產空間規模結構對城市空間利用質量的影響不顯著。理論上,城市生產空間結構占比能夠提高城市經濟效益,從而提高城市空間利用質量,城市生產空間與居住空間之比體現城市生產功能強弱,從而影響城市生產效益。但是事實數據不能表明城市生產功能空間結構占比提高,城市空間利用質量就一定提高。但是,城市居住空間占比與城市空間利用質量的關系卻存在顯著負向影響,說明兩者存在一定相關性。基于部分典型城市發現,居住空間占比高的城市其職能比較單一,城市用地以居住及工業用地為主,其他生活服務及公共服務空間占比低,這類城市的空間利用質量往往偏低。

2.城市保障功能空間規模結構的影響。利用城市建設空間中各類保障功能空間結構占比以及各類保障功能空間與居住空間之比,分析城市保障功能空間結構與城市空間利用質量的關系。結果表明,城市公共管理空間結構占比與整體保障功能空間占比對城市空間利用質量的影響顯著,道路設施空間占比影響則不顯著。但是,利用各類保障功能空間與居住空間之比分析影響關系,各個因素影響均達到顯著,并且公共管理空間與整體保障功能空間影響的顯著性提高,模型整體解釋度也有提高。說明,城市保障功能空間結構影響城市空間利用質量,城市保障功能空間占比提高,尤其是保障功能空間與居住空間之比提高,城市空間利用質量也會提高。城市保障功能空間主要是為居民生產生活服務,城市公共服務、道路交通等各類保障功能空間應該與居住空間搭配,提高單位居住空間下公共服務設施的配套與供應,會提高城市生產生活效益,城市空間利用整體水平也將得到提升。

因此,雖然理論上城市生產、居住空間結構能夠影響城市空間利用水平,但是由于現實復雜性,城市生產與居住空間結構對城市空間利用質量的影響可能很小。城市保障功能空間結構卻能夠顯著影響城市空間利用水平。城市道路設施、公共管理與公共服務設施以及基礎設施,是城市生產生活活動開展的基礎,是城市職能發揮的支撐與保障,城市保障功能空間占比越高,尤其是保障空間與居住空間的相對規模越高,城市空間利用質量也將顯著提高。

(二)城市生產、生活空間布局與城市空間

利用質量

利用測度城市居住、就業空間分離程度的sd指數及dsmi指數分析城市居住、生產空間分布與城市空間利用質量的關系,結果顯示sd指數及dsmi指數對城市空間利用質量均具有顯著負向影響,表明城市居住與就業空間分布偏差度越高,城市空間利用質量越低。同時,城市居住、就業空間分布偏差度指數分別與居住空間、生產空間相乘,分析交乘項對城市空間利用質量的影響,結果顯示交乘項對城市空間利用質量均具有顯著負向影響。雖然城市生產空間結構與居住空間結構對城市空間利用質量的影響不顯著或者呈現負向影響,但是其與城市居住就業空間分布偏差度乘積的交叉項,對城市空間利用質量的負向影響是顯著的。表明城市生產空間占比越高,并且城市居住、就業空間分布偏差度越高,城市空間利用質量越低;城市居住空間占比越高,并且城市居住、就業空間分布分離程度越高,城市空間利用質量越低。

因此,無論城市生產空間或居住空間結構對城市空間利用質量的影響如何,均存在城市居住、就業空間分布偏差程度越高,城市空間利用質量越低的結果。城市居住與就業空間分布偏差度高,表明城市職住不均衡,城市職住分離以及通勤增加會影響居民生產生活活動的開展,降低城市空間利用的整體水平。

(三)穩健性檢驗

利用兩種方式針對城市保障功能空間結構與城市空間利用質量的關系,以及城市生產居住空間布局結構對城市空間利用質量的關系,進行穩健性檢驗。一是利用Tobit模型對模型重新進行估計,比較與OLS估計結果的差異;二是利用被解釋變量滯后一期的數據對模型重新估計,比較估計結果與原有估計結果的差異。兩種處理方式下新的估計結果與原有模型估計結果均差異不大,說明原有模型的估計結果較為穩健。數據結果限于篇幅原因省略。

結語

本文通過分析城市生產、生活空間結構與城市空間利用質量的關系,能夠獲得城市空間利用的一些規律性結論:(1)城市生產與生活空間是城市核心功能空間,但是城市既定空間規模下生產空間結構占比提高并不會提高城市空間利用水平,而城市居住空間占比越高的城市其空間利用水平反而更低。(2)城市道路交通、公共服務等保障功能空間是城市經濟社會發展的基礎與支撐,既定城市空間規模下保障功能空間結構占比提高,城市空間利用質量將會提升。(3)城市生產、居住空間分布影響城市職住平衡與居民通勤,進而影響城市空間利用水平,城市生產、居住空間分布偏差度越高,城市空間利用質量會降低。

基于研究結論,可以提出兩點建議來提高城市建設空間利用水平:

第一,城市空間結構調整應該重點提高城市保障功能空間規模,以增強城市經濟社會發展承載能力,提高城市空間利用效率。尤其近年來,部分城市建設空間規模及人口規模擴張較快,可以通過加大道路交通設施、公共管理與公共服務設施供應來方便居民生產、生活活動開展,能夠降低城市建設空間規模擴大帶來的負外部性,增強對城市經濟社會發展的支撐,提高城市空間利用質量,推動城市高質量發展。

第二,城市建設中居住與生產空間的規模及布局應該做到適度匹配,實現職住平衡。既要保證居住與生產空間規模匹配,又要調整城市居住、就業空間的相對距離,降低居民通勤距離,提高居民就業可達性。當然,城市交通設施的便捷與高效能夠直接影響居民通勤,應該不斷完善城市道路交通設施。

注 釋:

①部分指標只有全市數據,基于市轄區占全市GDP的比重作為折算標椎,利用全市數據來折算估計這一指標市轄區的數值。

②利用等權重方法確定城市空間利用質量指數的處理是可取的,表明同一層級指標的重要性是相對一致的,避免了個人主觀確定各分項指標權重帶來的弊端,也避免了基于數據特征的熵值法來確定指標權重存在的不確定性。

③兩個數據庫雖然時間不完全一致,但是一般認為居住空間選址與就業空間選址的變動相對緩慢,2008年的就業空間也可以較為準確反映2010的就業空間情況。

④本文利用的數據主體是市轄區,體現研究主體是城市。鑒于數據可獲得性,此處測算城市居住、就業空間分布偏差利用了全市各區縣數據。一方面數據中將農業人口進行了剔除,另一方面此處僅僅是利用區縣數據獲取整個城市居住、就業空間分布偏差程度,比較不同城市的差異,因此這種處理是可取的。部分不設區縣的城市例如東莞、中山等也被剔除。

⑤這種方式測度獲得的各區縣職住不均衡,是超額勞動力在最小通勤條件下理想化的最小職住分離狀態,沒有考慮現實中居民的多樣化、個性化居住與就業空間選址以及復雜的現實因素影響。但是這種處理依然具有重要價值,能夠用于不同城市居住、就業空間分布偏差度的測算比較。

參考文獻:

[1]江曼琦,劉勇.“三生”空間內涵與空間范圍的辨析[J].城市發展研究,2020,27(4):43-48+61.

[2]林堅,李婧怡,柳巧云.探索建立面向新型城鎮化的國土空間分類體系[J].城市發展研究,2016,23(4):51-60.

[3]田莉.城市土地利用規劃[M].北京:清華大學出版社,2016:161-164.

[4]林堅,葉子君,楊紅.存量規劃時代城鎮低效用地再開發的思考[J].中國土地科學,2019,33(9):1-8.

[5]劉修巖,李松林,秦蒙.城市空間結構與地區經濟效率—兼論中國城鎮化發展道路的模式選擇[J].管理世界,2017(1):51-64.

[6]BORREGO C,MARTINS H,TCHEPEL O,et al.How urban structure can affect city sustainability from an air quality perspective[J].Environmental Modelling & Software,2006,21(4):461-467.

[7]GIULIANO G,SMALL K A. Is the journey to work explained by urban structure?[J].Urban Studies,1993(9):1450-1500.

[8]李陳,沈世勇,許敏.城市“三生”環境質量評價指標體系構建與實證[J].統計與決策,2020,36(22):61-65.

[9]劉勇.城市空間利用優化的目標與方式:“三生”空間視角[J].管理現代化,2020,40(4):84-87.

[10]劉鵬飛,孫斌棟.中國城市生產、生活、生態空間質量水平格局與相關因素分析[J].地理研究,2020,39(1):13-24.

[11]季鵬.職住分離對城市空間利用效率的影響研究[J].中國房地產,2020(9):14-22.

[12]THEYS T,DESCHACHT N,ADRIAENSSENS S,et al.The evolution of inter-regional spatial mismatch in the USA: The role of skills and spatial structure[J].Urban Studies,2019,56(13):2654-2669.

[13]柯善咨,趙曜.產業結構、城市規模與中國城市生產率[J].經濟研究,2014,49(4):76-88+115.

Research on the Influence of Urban Production and Living

Space Structure on Urban Space Utilization Level

LIU Yong

(Center of Policy Research, Ministry of Housing and Urban-Rural Development, Beijing 100835, China )

Abstract: Urban production and living space are the core functional spaces of the city. Based on empirical research, this paper discusses the regularity of urban production and living space structure affecting the level of urban space utilization. The results show that the scale structure of urban production space and living space does not significantly affect the quality of urban space utilization, while the scale structure of urban security function space other than production and living space affects the quality of urban space utilization. The influence of urban production and living space structure on urban space utilization is mainly the layout structure, and the separation of urban production and living space layout will reduce the level of urban space utilization. Based on the research conclusions, the optimization of urban space utilization in the future should focus on improving the scale of urban supporting function space and realizing the nearby layout of urban production and living space.

Keywords:urban space; production space; living space; supporting function space; production-living-ecological space

(責任編輯:胡雅芬)