基于建筑信息模型的地鐵車站深基坑工程孿生仿真云平臺的研發與應用*

姚湘靜

(上海申通地鐵建設集團有限公司,200070,上海∥高級工程師)

在大型商業廣場與既有城市軌道交通車站的接駁項目中,深基坑施工的風險很大。為保證施工過程中支護結構及周邊建(構)筑物的安全,深基坑開挖與支護的實時監測、分析及信息反饋尤為重要。

文獻[1]將BIM(建筑信息模型) 技術與GIS(地理信息系統)技術相集成,研發了深基坑監測信息共享系統;文獻[2]應用BIM技術對超大型復雜基坑工程進行了施工過程的全程模擬與分析;文獻[3]引入四維、五維的可視化方法,通過數字化BIM模型與監測數據的交互,實現了施工過程的精細化管理;文獻[4]以某深基坑為例,介紹了深基坑三維模型的建立、基坑檢測數據實時查看、復雜節點配筋及施工進度模擬等內容;文獻[5]將基坑監測數據與BIM技術相結合,詳細介紹了依托云平臺進行施工監測的整體解決方案;文獻[6]通過創建基坑工程BIM模型,實現了BIM技術在支護結構設計、土方開挖及基坑監測等方面的深度應用;文獻[7]基于Revit軟件平臺,對復雜基坑開挖中的地形、地坪、承臺及基礎梁等進行了二次開發,并提供了開發計算的開源模塊。

綜上,BIM技術在深基坑施工模擬、動態管控及監測預警等方面發揮越來越重要的作用,但上述研究大多僅聚焦了基坑工程的部分功能。本文將BIM三維模型信息、基坑施工信息及基坑變形監測信息等信息,同預報預警機制、孿生模型與數值仿真分析模型轉化等模型進行有機融合,進而構建基于BIM技術的深基坑工程數字孿生-數值仿真Web(萬維網)協同云平臺(以下簡稱“深基坑孿生仿真云平臺”)。

1 深基坑孿生仿真云平臺系統的研發

1.1 系統的架構

深基坑孿生仿真云平臺的系統架構由數據層、服務層、業務層及應用層4層架構組成。其中:數據層由中心數據庫組成,用于存儲采集得到的用戶數據、BIM模型數據及監測數據,并將服務和應用層分析產生的數據進行固化;服務層基于云端服務器搭建,通過Web服務的形式,實現數據和模型的接入、分析及預警服務,該層是深基坑孿生仿真云平臺系統的核心功能層;業務層將數據層的操作進行組合,以實現視圖控制與預警消息分發;應用層提供基于B/S(瀏覽器/服務器)架構的Web應用,用于對數據層信息進行處理,對測點數據進行分析匯總,以實現對深基坑的預警計算與監測報警,為用戶作出合理、精準的決策意見。

1.2 系統的主要功能

深基坑孿生仿真云平臺系統的主要功能包括信息收集、統計管理、基坑建模、數據處理、報警管控等,如圖1所示。

圖1 深基坑孿生仿真云平臺系統的主要功能

1.3 系統與數值計算軟件的接口

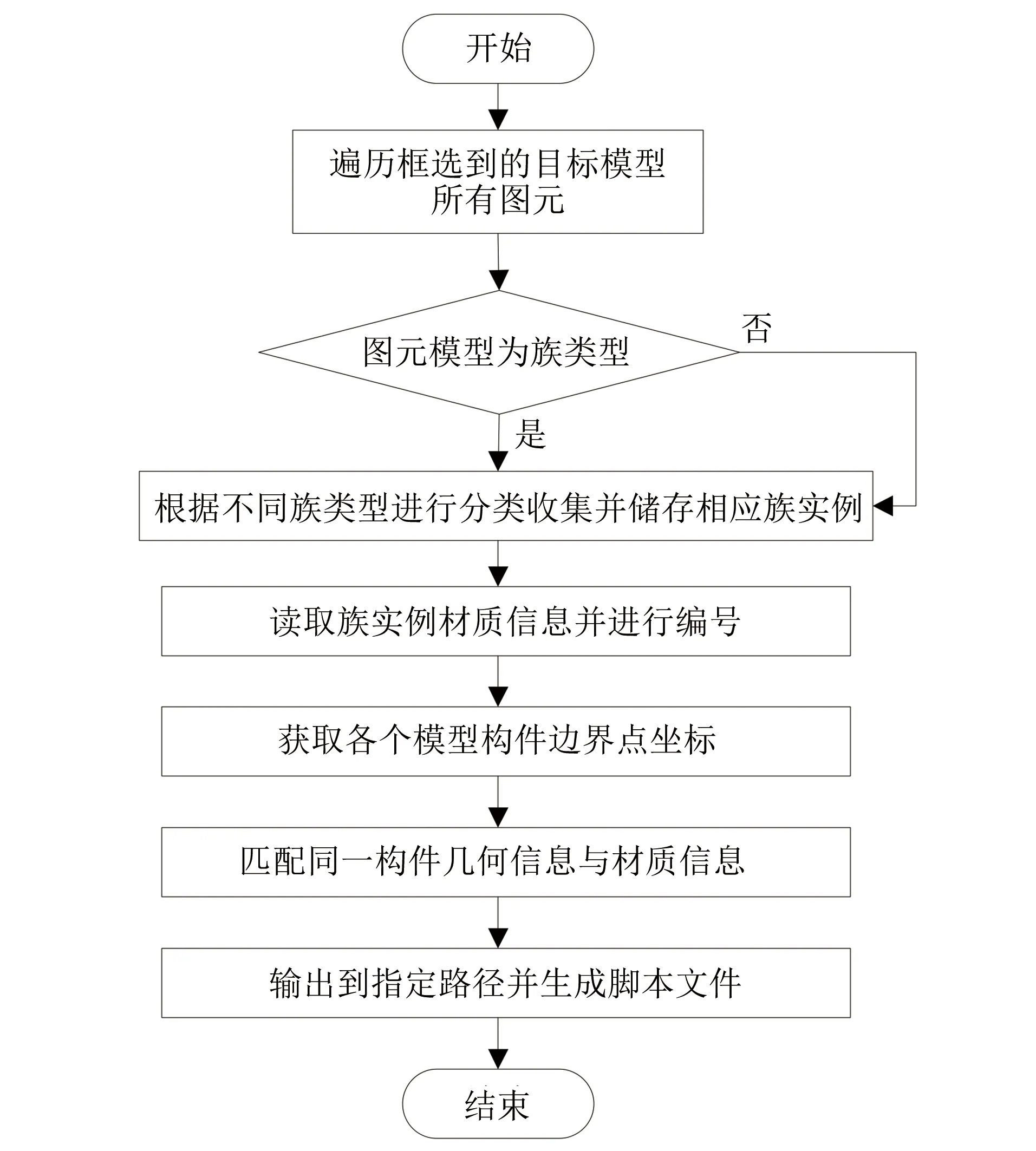

仿真生成深基坑孿生輕量化模型,并將模型轉化為ANSYS數值計算軟件可運行的結構分析模型,其模型數據轉換流程如圖2所示。首先在平臺模型項目中遍歷框選到的目標模型圖元,判斷圖元類型是否為實體族類型,并過濾掉點、線、面等不需要轉換的類型;然后對采集到的族類型模型進行分類,并讀取每個族實例的幾何信息、材質信息并進行編號;最后將整合數據轉換為數值分析軟件可讀取的腳本文件。

圖2 深基坑模型與ANSYS軟件結構分析模型間數據轉換流程圖

2 深基坑孿生仿真云平臺的應用

2.1 案例工程背景

上海某發展項目地塊東西跨度約為225 m,南北跨度約為170 m,總建筑面積約為43萬m2。該項目由I區兩棟辦公塔樓(T1和T2)及II區商業裙房兩個部分構成,其中:塔樓為33層,高度約170 m,底板底面埋深約20.0 m;裙房為地上7層的商業樓,高度為55.0 m,底板底面埋深約為18.5 m。

該項目的地下空間與城市軌道交通車站接駁,其基坑開挖深度為19.20~20.85 m,施工風險等級高。根據DG/TJ 08-61—2018《基坑工程技術標準》,確定該基坑安全等級為一級。

2.2 深基坑孿生輕量化模型的建立

根據設計單位提供的施工圖紙,利用Revit軟件建立基坑的BIM模型,并采用C#語言構建基于Revit API(應用程序接口)的二次開發環境[8],將.rvt模型文件轉為.json格式并導入深基坑孿生仿真云平臺中,生成的深基坑孿生輕量化模型如圖3所示。

基于圖3的輕量化模型,利用BIM技術信息關聯性、可視化及可協調性等優勢,根據工程監測需求在深基坑輕量化模型上創建監測點專用族庫。再根據不同監測類型,在模型中布設變形監測點三維構件,在監測點添加相應參數,以滿足監測數據與模型的關聯需求。采用四維技術(即在三維模型中添加時間軸),以實現BIM模型的日常監測與管控。

2.3 監測點模型族庫的建立

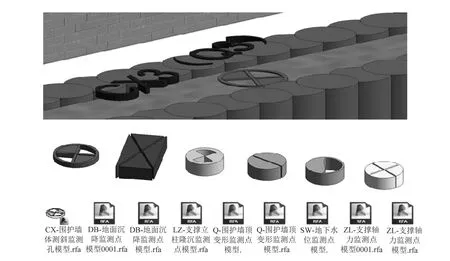

基于該工程拆分出監測點的模型族庫,根據監測方案與測點布置圖,通過參數化設計添加各模型測點的編碼屬性,并在模型中快速定位和布設變形監測點三維構件,從而為后續在深基坑孿生仿真云平臺系統中監測點模型的布置與數據的關聯提供實現途徑。本工程的孿生監測點模型族庫界面如圖4所示,主要包括基坑外地下潛水水位監測孔模型、圍護墻體測斜監測孔模型、地面沉降監測點模型、圍護墻頂變形監測點模型、支撐軸力監測點模型、支撐立柱隆沉監測點模型及圍護地墻內力監測點模型等。

圖4 孿生監測點模型族庫界面截圖

模型測點編輯界面通過Web端深基坑輕量化模型與后臺采集到的測點數據進行交互,對數據變化速率、累計量及預報警事件等內容進行可視化反饋。圖5為深基坑孿生仿真云平臺數據監測模塊模型測點編輯的界面截圖。如圖5所示,通過鼠標左鍵單擊事件,點擊“添加預警測點標簽”即可關聯輕量化模型中的測點族,此時可選取相應類型數據測點,將數據結合至預警測點標簽中。雙擊鼠標左鍵事件即可實現測點標簽的刪除。

圖5 數據監測模塊模型測點編輯界面截圖

2.4 監測預警方案

深基坑孿生仿真云平臺可三維展示整個基坑、周邊環境、場地布置及測點的信息。報警點使用顏色測點模型進行定位和級別劃分,當監測到超出預警值時,該平臺系統可用不同的警示聲音來達到預警的目的:①監測值達到允許限值的60%時,用時長3 s的“嗡”提示音警示;②監測值達到允許限值的80%時,用時長5 s的“滴”提示音警示;③監測值達到允許限值的100%時,用時長1 s的連續“滴”提示音警示。

根據GB 50497—2019《建筑基坑工程監測技術標準》的規定,若支護結構監測項目的變化速率連續3 d超過該點位規定限值的70%,觸發預警。圖6為深基坑孿生仿真云平臺中深層墻體測斜監測預警界面。單擊測點模型,模型視角會自動拉近到預警點位置,同時右側會彈出顯示該報警點的當日監測數據及累計監測數據的圖表信息。

2.5 孿生模型與數值模型的轉化

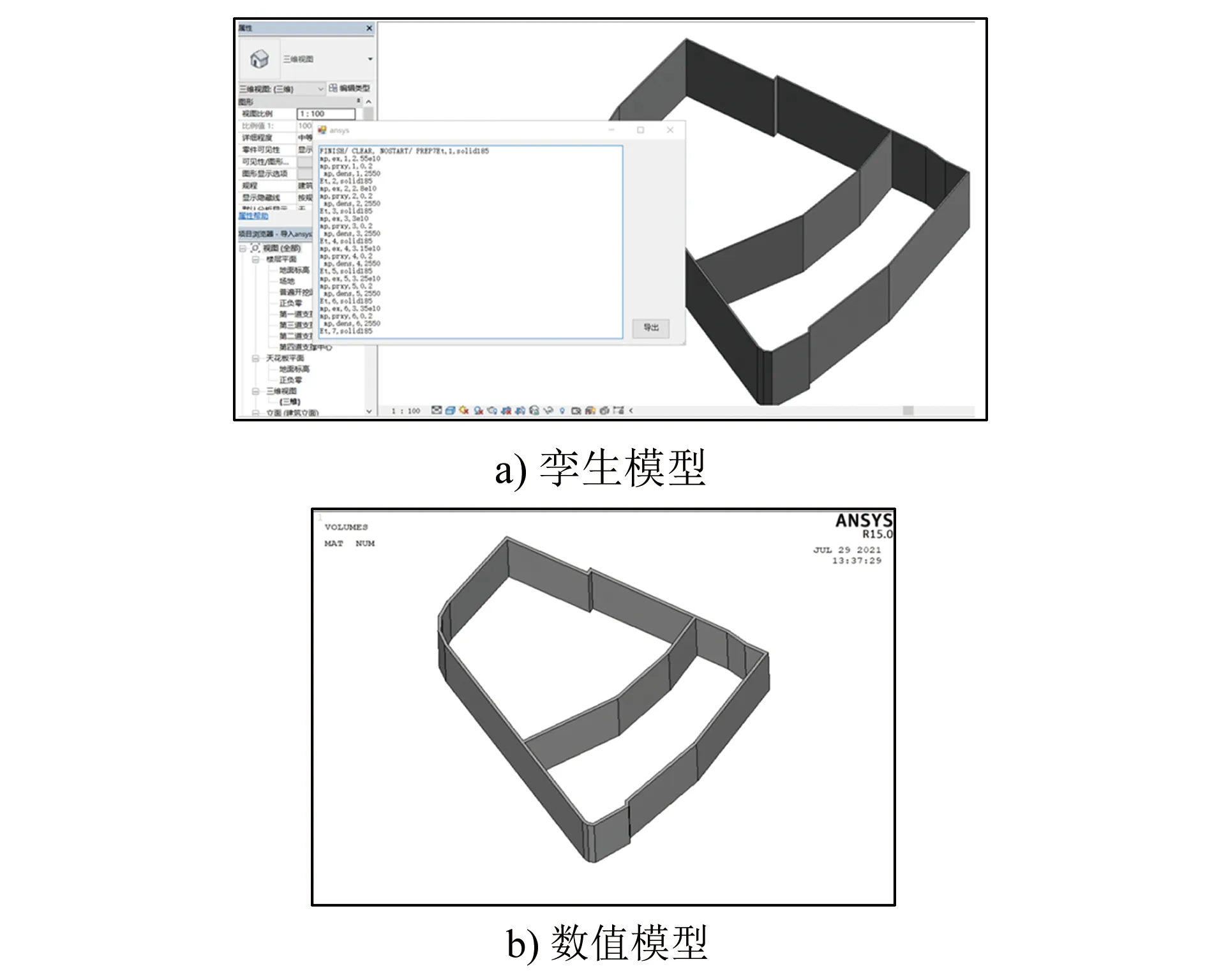

由于基坑模型體量較大,本文現僅以地下連續墻結構為例對孿生模型與數值模型的轉化進行說明。圖7是該工程地下連續墻部分構件孿生模型與數值模型的轉化界面。

圖7 地下連續墻部分構件孿生模型與數值模型轉化界面截圖

2.6 算例應用

仍以地下連續墻為例說明基于深基坑孿生仿真云平臺的算例應用。計算各地下圍護結構主體采用彈性本構模型,地基各層巖土體采用彈塑性本構模型進行計算。基坑開挖深度按20 m計算,基坑圍護結構地下連續墻深度按40 m計算,厚度為1.0 m。設開挖深度為h,圖8為該項目在不同開挖深度下的地下連續墻水平位移等值云圖。

圖8 不同開挖深度下的地下連續墻水平位移等值云圖

由圖8可知:基坑開挖過程中,圍護結構水平橫向與縱向兩個方向的變形均是一個不斷增加的過程;不架設支撐體系時,地下連續墻的墻體向基坑內側產生變形;地下連續墻頂部的位移最大,隨著深度增加逐漸變小,且沿深度方向呈懸臂式分布;在考慮支撐體系的情況下,地下連續墻墻體發生最大水平位移的位置逐漸下移,均出現在各開挖工況前一個開挖面的附近。

3 結語

本文依托實際項目研發了基于BIM技術的深基坑孿生仿真云平臺。該平臺系統在深基坑信息管理、監測管控等方面均取得了良好的收效,構建了基于實際工程的數字孿生模型及各類孿生監測點。隨著數據的更新與累積,該平臺系統能形象、直觀地自動生成多種類型的數據報表和分析曲線,能較好地滿足了深基坑監測數據快速處理及信息反饋的需要。

此外,本文研發了孿生平臺與ANSYS有限元軟件之間的數據交互端口,提出了數字孿生模型與數值模型數據交互的方法,這為深基坑有限元模型的實時分析提供了實現途徑。基于該平臺,可得到基坑開挖過程中圍護結構的變形規律,進而為工程施工選擇合理的支護方案提供依據。