腸內營養支持護理對結腸癌術后造瘺患者腸道菌群的影響

靳海霞

(新疆伊犁哈薩克自治州新華醫院營養科,新疆 伊犁,835000)

結腸癌在國內外都是發病率與病死率比較高的惡性腫瘤之一,以老年男性多見。同時很多結腸癌患者在發病早期的臨床癥狀體征相對輕微,不太受到患者與醫護人員的重視,而患者病情加重就診時已多為晚期[1]。由于人口老齡化的加快與生活飲食的相關改變,使得我國結腸癌的發病人數急劇增加。手術為目前結腸癌的主要治療方法,能延長患者的生存時間,提高患者的生存率。但是部分患者需要行造瘺術,以解決患者的排便問題[2]。造瘺雖然存在一定的益處,但是改變了患者的排泄方式,破壞了患者原有的正常解剖結構,嚴重影響患者的生存質量,如造瘺形成后,患者不能完全控制排便排氣。因此,患者在選擇日常飲食的種類、進食頻率上都會受到一定限制,影響患者的營養吸收。同時,無法控制的、不定時的排便需要患者夜間起床清空造瘺袋,因此會影響患者的生存質量[3]。腸道菌群具有多種功能,包括參與維生素的生物合成,促進患者的新陳代謝,改善免疫功能,但是腸道菌群紊亂可導致腸道內致病菌增多,致使腸道上皮通透性增高,生物屏障受到破壞,激活腸黏膜免疫系統,同時分泌大量的炎性細胞因子,導致相關疾病的發生[4-5]。在當前惡性腫瘤患者的營養支持中,腸內營養(Enteral Nutrition,EN)和腸外營養(Parenteral Nutrition,PN)為主要的應用途徑。腸外營養可使機體產生胃腸道功能失衡,造成腸黏膜屏障破壞等并發癥[6-7]。本研究探討腸內營養支持護理對結腸癌術后造瘺患者腸道菌群的影響,以促進腸內營養支持護理的應用。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

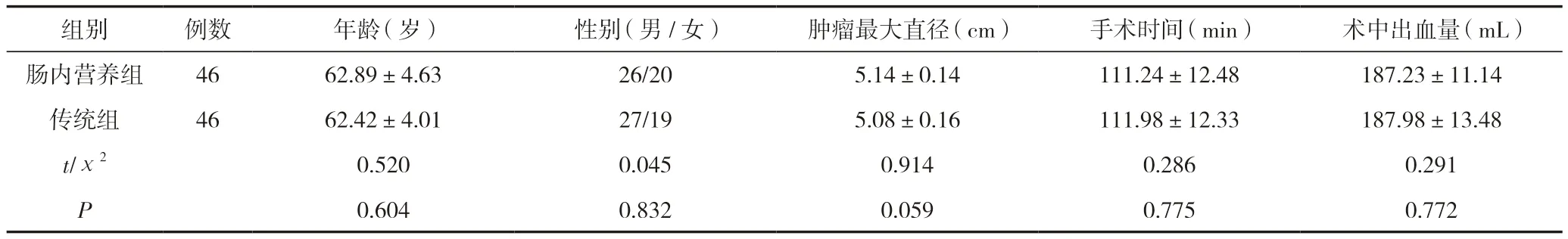

選擇2018年5月—2022年11月新疆伊犁哈薩克自治州新華醫院收治的92例結腸癌術后患者作為研究對象,按入院順序編號奇偶數將患者分為腸內營養組和傳統組,每組46例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性,見表1。本研究經新疆伊犁哈薩克自治州新華醫院醫學倫理委員會審核批準。患者及家屬對研究知情同意,自愿簽署知情同意書。

表1 兩組患者一般資料比較[()/n(%)]

表1 兩組患者一般資料比較[()/n(%)]

組別例數年齡(歲)腸內營養組4662.89±4.6326/205.14±0.14111.24±12.48187.23±11.14傳統組4662.42±4.0127/195.08±0.16111.98±12.33187.98±13.48 t/χ2 0.5200.0450.9140.2860.291 P 0.6040.8320.0590.7750.772

1.2 納入與排除標準

納入標準:①預計生存期大于3個月;②術前影像學與術中確診為結腸癌;③年齡18~70歲;④順利完成Miles術后行結腸造瘺,術中無嚴重并發癥發生;⑤神志清楚,小學及以上文化水平。

排除標準:①妊娠或哺乳期婦女;②合并其他部位腫瘤患者;③合并有嚴重心臟、肺臟、肝臟疾病者;④合并嚴重腎臟功能不全者;⑤臨床資料不全者。

1.3 方法

傳統組給予腸外營養支持護理。通過靜脈導管輸入三合一全營養混合液(包括鈉離子、鉀離子、糖、氨基酸、脂肪、維生素、微量元素),按105~126 kJ/kg計算每日所需的熱量。

腸內營養組在傳統組的基礎上給予腸內營養支持護理。將短肽型腸內營養劑(生產企業:德國Milupa GmbH公司,國藥準字H20170170),主要成分包括微量元素、水解乳清蛋白、礦物質、維生素、麥芽糊精、植物油等,以50 mL/h左右速度胃管內勻速泵入,105~126 kJ/(kg·d),不足部分由腸外營養補充。能全力規格:500 mL/瓶,含蛋白19.9 g、糖類93.1 g、脂肪4.9 g、各種維生素及微量元素等。

兩組患者營養支持護理均為1個月。

1.4 觀察指標

①比較兩組患者并發癥發生情況。并發癥包括造瘺旁疝、造瘺出血、造瘺壞死、造瘺感染、造瘺水腫等,并發癥發生率=(造瘺旁疝+造瘺出血+造瘺壞死+造瘺感染+造瘺水腫)例數/總例數×100%。②比較兩組患者血清白蛋白與總蛋白含量。護理前后分別抽取空腹靜脈血2 mL,以3 000 r/min,離心10 min,取上清液。采用日立7600-210型全自動生化分析儀檢測患者血清白蛋白與總蛋白含量。③比較兩組患者護理前后大腸埃希菌計數與雙歧桿菌計數。采集患者無菌干燥且新鮮的大便0.2 g左右,密封培養后,送新疆伊犁哈薩克自治州新華醫院檢驗科室檢測大腸埃希菌計數與雙歧桿菌計數。④比較兩組患者生命質量評分。采用癌癥患者生命質量測定量表體系之大腸癌量表(QLICP-CR)評估[8],共有46個條目,分為共性模塊(有4個領域32個條目:軀體功能7個條目、心理功能12個條目、社會功能6個條目、共性癥狀與不良反應7個條目)和特異模塊(14個條目),每個條目1分(一點也不)到5分(非常)評分,各條目總分即為量表的總分,軀體功能、社會功能為正向題目,分數越高,生命質量越高,其他均為逆向題目,數值越大,生命質量越差。采用極差變換法和總量表的錯分變換為0~100分內取值的標準化分。

1.5 統計學分析

應用SPSS 24.0統計軟件進行處理分析,計量資料以()表示,行t檢驗;計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

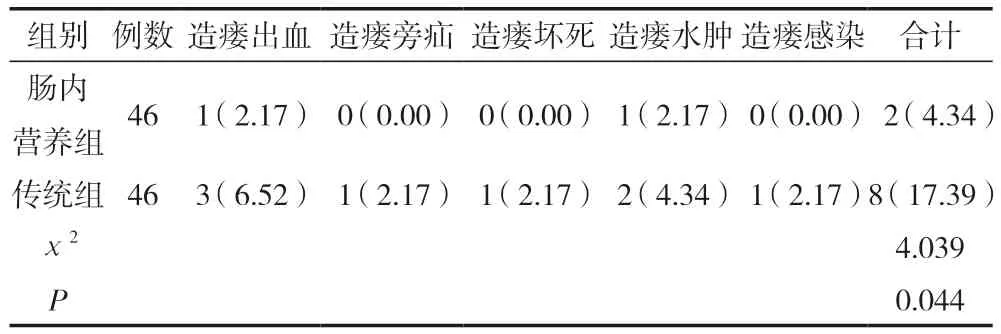

2.1 兩組患者護理期間并發癥發生情況比較

腸內營養組護理期間造瘺感染、造瘺壞死、造瘺水腫、造瘺出血、造瘺旁疝等并發癥發生率低于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者護理期間并發癥發生情況比較 [n(%)]

2.2 兩組患者血清白蛋白和總蛋白含量變化比較

護理后,兩組患者血清白蛋白、總蛋白含量均高于護理前,腸內營養組血清白蛋白和總蛋白含量顯著高于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者血清白蛋白和總蛋白含量變化比較 (,g/L)

組別例數總蛋白tP白蛋白tP護理前護理后護理前護理后腸內營養組4661.49±2.4468.46±2.4322.419<0.00133.13±2.0939.89±2.8325.142<0.001傳統組4661.11±3.0964.30±3.4910.367<0.00133.09±2.4136.20±3.1811.222<0.001 t 0.655 6.6350.085 5.879 P 0.514<0.0010.932<0.001

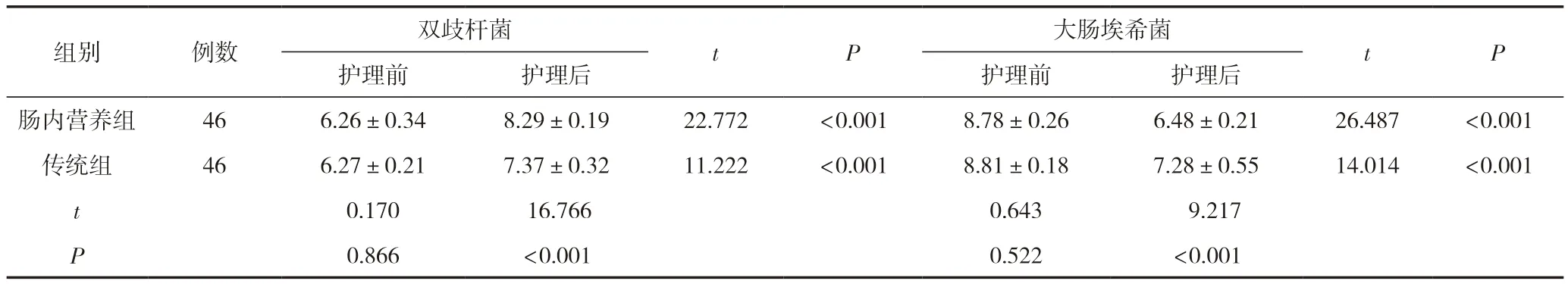

2.3 兩組患者護理前后腸道菌群變化比較

護理后,兩組患者雙歧桿菌計數高于護理前,大腸埃希菌計數低于護理前,差異有統計學意義(P<0.05),且腸內營養組雙歧桿菌計數相較于傳統組更高、大腸埃希菌計數相較于傳統組更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者護理前后腸道菌群變化比較 (,lgCFU/g)

表4 兩組患者護理前后腸道菌群變化比較 (,lgCFU/g)

組別例數雙歧桿菌tP大腸埃希菌tP護理前護理后護理前護理后腸內營養組466.26±0.348.29±0.1922.772<0.0018.78±0.266.48±0.2126.487<0.001傳統組466.27±0.217.37±0.3211.222<0.0018.81±0.187.28±0.5514.014<0.001 t 0.170 16.766 0.643 9.217 P 0.866<0.001 0.522<0.001

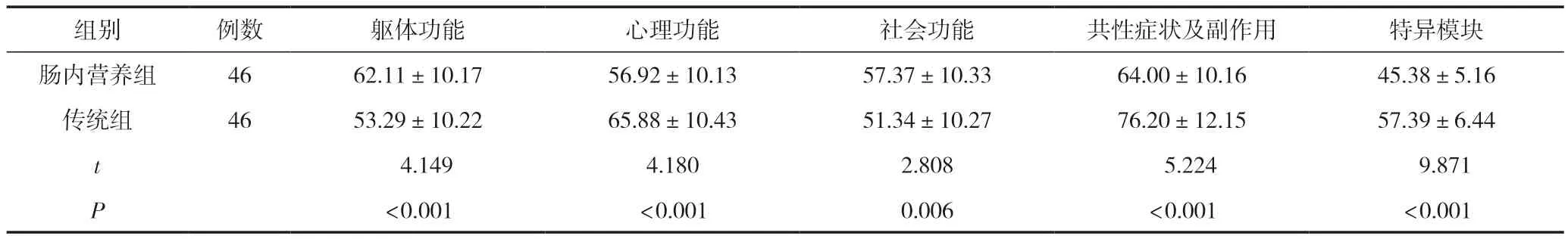

2.4 兩組患者生命質量評分比較

護理后,腸內營養組軀體功能和社會功能評分高于傳統組,心理功能、共性癥狀及不良反應、特異模塊等評分均低于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組生命質量評分比較(,分)

表5 兩組生命質量評分比較(,分)

組別例數軀體功能心理功能社會功能共性癥狀及副作用特異模塊腸內營養組4662.11±10.1756.92±10.1357.37±10.3364.00±10.1645.38±5.16傳統組4653.29±10.2265.88±10.4351.34±10.2776.20±12.1557.39±6.44 t 4.1494.1802.808 5.224 9.871 P<0.001<0.0010.006<0.001<0.001

3 討論

手術為目前結腸癌患者的主要治療方法,但是很多結腸癌患者在手術中需要切除肛門,為此需要行腸造瘺術。腸造瘺術可導致患者需要承受疾病引起的痛苦,還需要適應造瘺所帶來的改變,進而會極大程度的影響其身心健康和生存質量[9]。營養支持護理的目的不僅是提供熱量,也具有提供能量與營養底物、維持組織器官功能等作用,進而改善預后[10-11]。腸外營養支持治療的方法在操作上比較簡單,但是易引起腸道菌群紊亂,減弱患者的屏障功能,不利于患者康復。腸內營養支持護理屬于比較先進的護理方法,可改善腸黏膜屏障功能,提供腸黏膜細胞所需要的營養,也符合人體的生理學特征,可促進胃腸激素的分泌,有利于腸蠕動功能的恢復[12-14]。本研究結果顯示,腸內營養組護理期間造瘺感染、造瘺壞死、造瘺水腫、造瘺出血、造瘺旁疝等并發癥發生率為4.34%,低于傳統組的17.39%,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者護理后血清白蛋白和總蛋白含量均高于護理前,差異有統計學意義(P<0.05),腸內營養組血清白蛋白和總蛋白含量顯著高于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05),表明腸內營養支持護理在結腸癌術后造瘺患者的應用能提高血清白蛋白、總蛋白含量,降低造瘺相關并發癥的發生。從機制上分析,腸內與腸外結合營養支持護理可提高患者氮平衡,提高腸管平滑肌的收縮頻率,從而促進患者康復[15-16]。

手術為目前結腸癌患者的主要治療方法,在臨床上的應用也比較多,能有效提高患者的生存率,降低患者的致殘率。但是任何手術都有一定的創傷性,且部分病變部位較低的結腸癌患者需要切除肛門,在術后需要行腸造瘺術,以順利解決患者的排便問題,對于護理的要求比較高[17]。當前有研究認為,腸外營養支持可提高患者的營養狀況,但是可減少患者腸內的正常菌群數量與種類,可加劇腸內菌群失衡,不利于患者免疫功能的持續改善,還可誘發各種并發癥,不利于機體康復[18-19]。本研究結果顯示,兩組患者護理后雙歧桿菌計數高于護理前,大腸埃希菌計數低于護理前,差異有統計學意義(P<0.05),且腸內營養組雙歧桿菌計數相較于傳統組更高、大腸埃希菌計數相較于傳統組更低,差異有統計學意義(P<0.05),表明腸內營養支持護理在結腸癌術后造瘺患者的應用能改善腸道菌群狀況。從機制上分析,腸內營養支持護理提高機體腸道細菌的豐度及多樣性,調節機體內微生態失衡,有利于改善腸道益生菌的定植能力,降低腸道致病菌的定植能力,能保持腸道細菌的多樣性,從而可抑制致病菌增殖,從而促進改善患者預后[20]。

由于各種因素的影響,當前很多腸造瘺患者接受的健康護理內容比較少,護理指導的時間也比較短,很多自我參加造瘺護理,導致自我護理能力不強,影響自身的康復,也降低了自身的生存質量[21]。本研究結果顯示,腸內營養組護理后的軀體功能、社會功能評分均高于傳統組,心理功能、共性癥狀及不良反應、特異模塊等評分均低于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05),表明腸內營養支持護理在結腸癌術后造瘺患者的應用能提高生命質量。由于本研究經費投入比較少,調查涉及的時間點比較少,沒有設置單獨應用腸內營養支持護理的組別,將在后續研究中探討。

綜上所述,腸內營養支持護理在結腸癌術后造瘺患者的應用能提高血清白蛋白、總蛋白含量,降低造瘺相關并發癥的發生率,能改善患者腸道菌群狀況,提高患者的生命質量,值得臨床應用。