以校本教材為引領 重實踐 育人文

——《中醫養生基本方法》課程教學實踐研究

王 列 于嘉祥 王樹東 卞 鏑 王 鷹 馬俊杰 胡 哲 馬鐵明

(遼寧中醫藥大學針灸推拿學院,遼寧 沈陽,110847)

中醫養生學是在中醫學理論的指導下,根據人體生命活動規律,研究調攝身心、養護生命、卻病延年理論和方法的一門中醫分支學科。具有“天人相應、醫養結合”的特色優勢[1]。其歷史悠久且頗具特色,為人類健康做出了巨大的貢獻[2]。《中醫養生基本方法》是我校中醫養生專業核心課程,也是大健康背景下近年來本科及中高職不同層次的相關專業甚至非醫類相關專業選開的熱門課程[3]。同樣也是強化養生技能的一門臨床實踐課程,是將來從事養生行業的基礎。中醫養生注重健康的維護和疾病的預防,契合當下社會對健康的需求,符合“健康中國”國策的目標和要求。《健康中國2030規劃綱要》[1]提出醫學模式要從以疾病為中心向以健康為中心轉變,中醫養生的治未病思想與之不謀而合。可見,中醫養生方法無論對專業技能的學習還是社會應用前景都有十分重要的價值。而在實踐中培育學生的人文精神,注重思政元素的融入,更是《中醫養生基本方法》不可獲缺的部分。

1 研究背景

《中醫養生基本方法》涉及學科內容廣泛,理論上涵蓋了中國古代哲學、文化、中醫經典等相關內容,實踐上涉及到了針灸、推拿、刮痧、拔罐、藥膳、功法等諸多技藝,覆蓋面廣、信息量大、課時數有限,對實踐應用能力要求較高。培養學生的臨床知識、中醫外治法技能操作、醫患溝通能力、職業道德品質等是課程教學的重點[4]。但是通過查閱發現目前全國各大權威教育出版機構并沒有《中醫養生基本方法》的同名統編教材,這給本門課程的教授帶來了一定的困難。并且,本校自2019年開始招收中醫養生學專業學生,本門課程第一次授課,“無前車可以借鑒,只能摸著石頭過河”。同時,在授課的過程中,針對如此之多的中醫外治方法的內容,如何幫助學生實現心理角色轉換,使其具有足夠的專業認同感,為未來打下堅實的基礎,更有效地提高接下來的醫學專業臨床實習中的教學質量,如何在實踐中自然地融入人文情懷,培養大醫精神,是醫學專業高校教師的責任所在,也是值得慎重思考并予以重點實施的內容[5]。

2 研究方法

2.1 組建《中醫養生基本方法》校本教材專家編寫團隊

深度調研兄弟院校中相類似的養生實踐類課程;查找人民衛生出版社、中國中醫藥出版社等權威出版機構出版的相關的養生技法類書籍,組織研討,深度剖析,整理編撰符合本校專業人才培養目標及課程目標的校本教材。

2.2 開展問卷調查,了解學生學習需求

以2019級中醫養生學專業學生作為研究對象,在開課之前進行問卷調查,對學生的中醫養生方法知識掌握情況、自身保健素養與健康狀況進行調查,以便調整教學設計方案,提高學生自身學習水平。

2.3 明確課程目標

課程目標是課程達到一定教學效果的體現。《中醫養生基本方法》課程目標是培養學生深入理解中醫養生相關理論知識,并將理論付諸于實踐,熟練應用中醫養生方法,并在應用中自然融入人文主義精神,培育自然科學素養。因此,在教學內容的設計上和教學方法的應用上需要圍繞教學目標而進行。

2.4 優化教學內容,理論聯系實際

側重于養生理論的理解和養生方法的實踐應用,強化實踐技能。人才的培養離不開扎實的理論基礎,中醫養生理論源于中醫經典,特別是《黃帝內經》,其成書確立了中醫的養生學說。如通過《素問·上古天真論》開篇:“法于陰陽,和于術數,食飲有節,起居有常,不妄勞作,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去”的論述,引導學生明了中醫養生是蘊含在人們的衣食住行的各個方面,當下的養生理論與實踐都溯源于中醫經典。又如在講授因時養生時,融入 “春三月,此謂發陳,天地俱生,萬物以榮,夜臥早起,廣步于庭……”的四時養生理論。并在此理論指導下,突出實踐運用,通過春季推拿,可使人體與季節相應,調動人體生發之氣,以促進兒童的生長發育,開啟人體迅速增高模式。并以此培養學生的學習興趣,傳授小兒推拿增高手法,通過“教師演示→生生互練→教師糾錯→重復練習”,強化實踐技能。而實踐動手能力的培養過程中,最主要的環節就是課堂訓練[6],這種“師生互動,生生互動”調動了學生課堂學習的積極性,最終形成良性循環。

2.5 多種教學方式相結合,重實踐,育人文

如何將學生所學理論轉化為實踐,如何在實踐中提高技術水平,一直是我們在教學中思考的問題。翻轉課堂、模擬演練、BOPPPS教學法等多種教學方式相結合很好地解決了此項問題。并且在應用的過程中充分地體現了以學生為中心的思想,加強理論與臨床實踐相結合,增強學生的自主學習能力、臨床思辨能力和實踐動手能力[7]。例如在進行刮痧實訓課程時,通過BOPPPS教學方式,使實踐性和可操作性更強,讓課堂教學的安排更加條理化、合理化[8]。

BOPPPS教學方法是一種遵循“教學目標—教學行為—學習活動—教學評估—教學目標”的教學循環過程的方法,其中的參與式互動則鼓勵學生主動參與到教學環節當中。教師邀請學生演示,在此過程中,將醫生的“耐心、細心、同理心”通過實際演示自然地傳遞給學生,之后學生之間兩兩一組演士,教師在旁糾錯指導,通過這種互動模式使學生全程參與到課堂的教學當中,從而幫助學生達到既定學習目標。這種互動式體驗充分發揮學生的主觀能動性,讓學生體驗醫者、患者、操作者多種角色[9]。在過程中也讓學生通過實踐建立臨床思維,強化實踐技能,同時在實踐中踐行人文精神和大醫情懷,使學生在全新的知識探索過程中獲得較為自由且具有完整思考過程的學習體驗。

2.6 多種考核方式相結合,全面評價學生學習效果

本課程教學評價采用終結性評價與形成性評價相結合的方式。形成性評價突出以學生為中心的特點,以能力為重點,關注整個學習過程。終結性評價突出實訓考核部分,測試學生將來從事中醫臨床工作的基本技能,并在考核中將人文精神納入得分點[10]。以形成性評價理念為指導,推進以能力為導向的形成性與終結性考核相結合的學習成績評定體系,已成為現代教育的首要目標[11]。同時,課程結束后再次對學生的中醫養生方法知識掌握情況、自身保健素養與健康狀況進行問卷調查,進一步檢驗學生學習效果。

3 研究結果

采用問卷調查、成績統計分析對教學效果進行評價;初步完成《中醫養生基本方法》校本教材實訓部分編寫工作。

3.1 開課前問卷調查

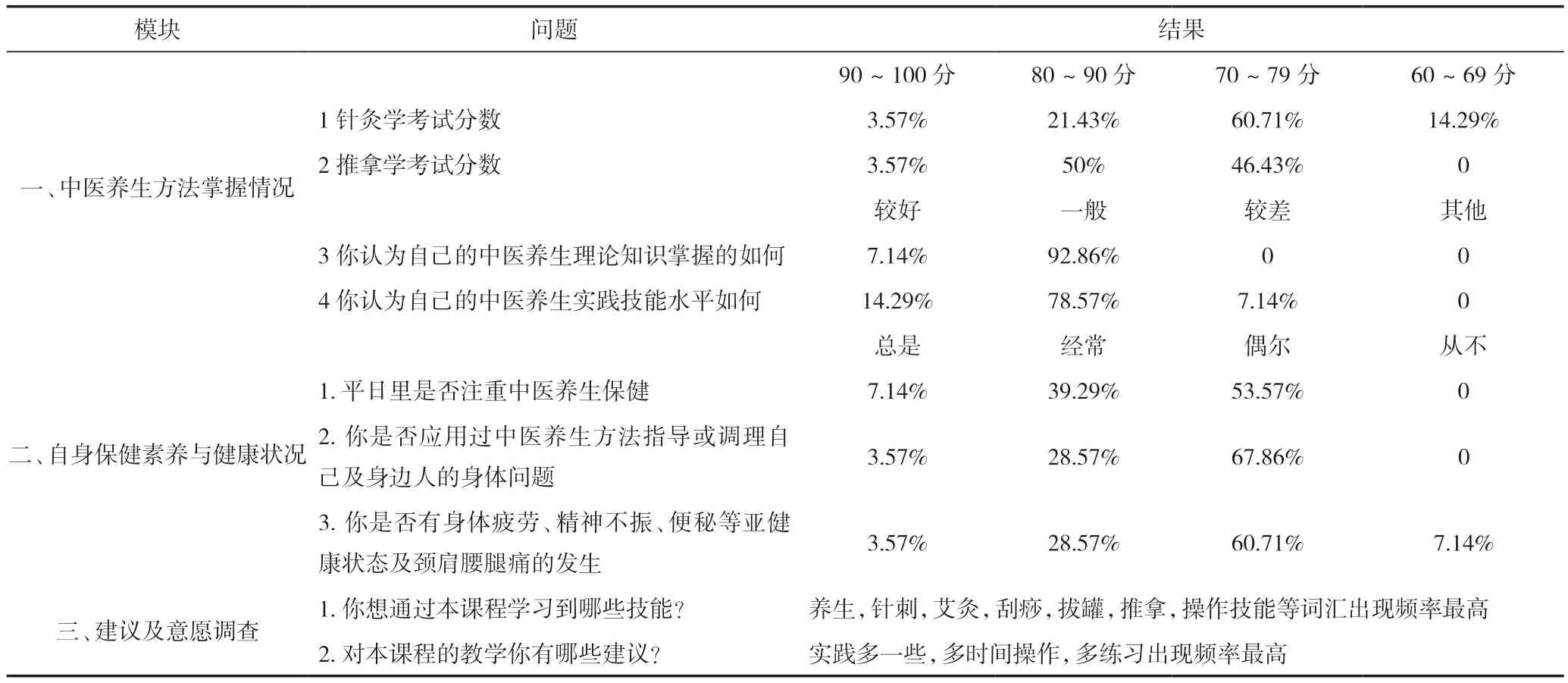

主要分三大模塊,分別對學生的中醫養生方法知識掌握情況、自身保健素養與健康狀況進行調查了解,結果見表1。

表1 中醫養生方法知識掌握情況、自身保健素養與健康狀況問卷調查

結果顯示:學生對針灸、推拿等相關中醫外治法掌握情況較為一般。同時養生意識淡薄,大多數學生處于亞健康狀態,并未將所學應用于實踐,但是有學習意識,想通過本門課程提高自己的臨床實踐能力。基于此,教師進一步整理本課程教學設計,“溫故而知新”“以病癥案例為載體,重塑知識結構,強化技能應用”,真正做到“聽的懂,學得會,用的好。”

3.2 結課后問卷調查

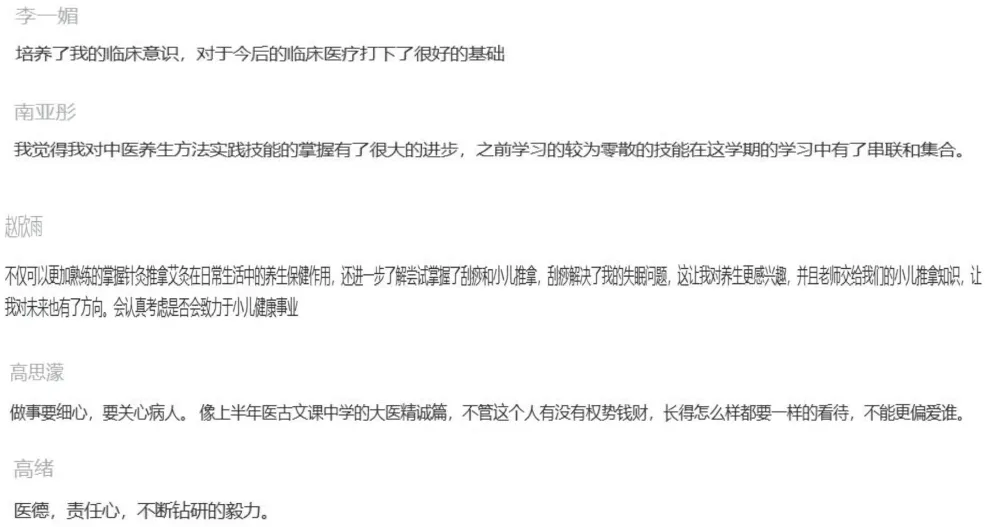

結課后在超星學習平臺對全體學生進行開放式問卷調查,包括一學期的上課感受、收獲,課程思政效果等。通過對學生的反饋整理可以看出,經過一學期的學習,學生的臨床思維能力開始建立,實踐能力得到提高,特別在教學過程中通過潤物無聲的思政浸潤,使學生意識到作為一名臨床醫生,有愛心、有責任心、做事謹慎細心尤為重要,在今后的診療中,人文關懷精神要體現在診療全過程里。同時也潛移默化地影響學生的中醫思維模式,使中醫養生學理論根植于中國傳統文化土壤,在學生的心中生根發芽,學會用中醫的思維看待問題、解決問題,樹立中醫藥文化自信[12],反饋截圖見圖1。

圖1 結課后問卷調查展示圖

3.3 成績分析

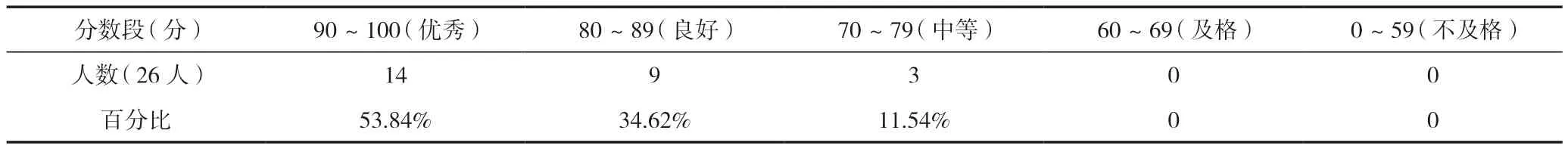

本次考核采用形成性評價,總成績=平時成績×0.4+結課考試×0.6。特別是在結課考試中摒棄以往純理論知識作答的模式,采用了理論結合實踐考核相結合的形式,并在實踐演練中,將人文精神的融入作為得分點,貫徹重實踐、育人文的教育理念,成績見表2。

表2 中醫養生方法結課成績

3.4 初步完成《中醫養生基本方法》校本教材編寫工作

校本教材的編寫是一項嚴謹而重要的工作。秉承著“貼近臨床,培養技能,注重能力,培育人文”的原則,經過編寫團隊的共同努力,已完成初稿,接下來將進一步完善整理,以期以校本教材為引領,在重實踐、育人文的理念下,培養“又專又紅”的新時代醫學人才。

4 結語

中醫養生技術的推廣,需要大批中醫養生人才,因此中醫養生人才的培養極為關鍵[13]。但是目前諸多高校對于中醫養生基本方法的教學無權威的統編教材,在教學過程中以課堂講授為主,經典理論融入較少,實踐課時也相對不足,教學方法及教學評價比較單一。這使學生失去了對課程的熱愛,其臨床實踐能力也不能得到進一步的提升。本項目針對上述諸多問題,對中醫養生基本方法進行系統改革,深度調研,組建校本教材專家編寫團隊,編寫適合中醫養生專業人才培養目標的《中醫養生基本方法》校本教材。以教材為引領,內容上融合經典,理論聯系實際,突出中醫養生基礎理論知識的深入理解和實踐應用,強化實踐技能培訓。同時,采用多元化教學方法,根據不同章節的不同內容,采用翻轉課堂、模擬演示、BOPPPS教學等多種教學方法,突出以學生為中心,提高學生的課堂參與度,在實踐中強化技能,同時培養學生的人文精神及自然科學素養,使學生最終成為“德才兼備”的高素質中醫人才。但在研究的過程中我們也發現很多不足之處,由于時間有限,教材的編寫尚未完善,學生雖然實踐技能有所提升,但是臨床思維能力卻稍顯不足,這些都需要在今后的工作中予以解決。