蘇州地區黑碳氣溶膠分布特征及來源分析

曾晨,朱俊,李季,楊一帆

摘要:基于蘇州地區2018—2021年黑碳(black carbon,BC)質量濃度觀測數據,結合黑碳儀模型、濃度權重軌跡分析法(concentration weighted trajectory,CWT),對蘇州地區BC分布特征和來源進行了分析。結果表明,2018—2021年蘇州BC平均質量濃度為1.81 μg/m3且呈逐年下降的趨勢,與2018年相比,2021年BC年平均質量濃度下降了43.6%。同時,蘇州本地源以化石燃料(fossil fuel,ff)燃燒為主,75.5%的BC由化石燃料燃燒產生。在BC質量濃度逐年降低的同時,BCff占比也呈逐年下降的趨勢。在季節變化上,BC質量濃度在冬季最高,夏季最低,BC和BCff日變化均呈現為雙峰型分布。與溫度、降水相比,相對濕度對BC質量濃度影響較小;當BC質量濃度小于6 μg/m3時,BC質量濃度隨風速增加而減小;同時,BC質量濃度在各風向上的分布差異并不明顯。潛在源分析顯示,四季BC的潛在源區多集中在西南方向,浙江、安徽、江西這3個省份對蘇州BC影響相對更多。

關鍵詞:蘇州;黑碳;來源解析;質量濃度特征;后向軌跡

中圖分類號:X513? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-3599(2023)01-0001-00

DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2023.01.007

Characteristics and sources of black carbon aerosols in Suzhou

ZENG Chen1, ZHU Jun2, LI Ji3,4, YANG Yifan5

(1. Suzhou Meteorology Bureau, Suzhou 215131, China; 2. Nanjing Intelligent Environmental Sci-Tech Co., Ltd, Nanjing 210000, China; 3. Key Laboratory for Meteorological Disaster Prevention and Mitigation of Shandong, Jinan 250031, China; 4. Shandong Meteorological Engineering Technology Center, Jinan 250031, China; 5. Leibniz Institute for Tropospheric Research, Leipzig 04138, Germany)

Abstract:? Based on continuous observations of black carbon (BC) mass concentration between 2018 and 2021 in Suzhou, this study uses the Aethalometer model and concentration weighted trajectory (CWT) analysis, and investigates the temporal evolution characteristics and potential source apportionment of BC in Suzhou. The results show that the mean BC mass concentration in Suzhou is 1.81 μg/m3, and it presents a decreasing trend between 2018 and 2021. Compared to that in 2018, the annual mean mass concentration in 2021 decreases by 43.6%. The analysis indicates that the combustion of fossil fuels (BCff) is the largest BC source in Suzhou, 75.5% of BC is derived from BCff, and the proportion decreases year by year with the decrease of BC mass concentration. Moreover, the maximum and minimum BC mass concentration are shown in winter and summer, respectively, and both the diurnal variations of BC mass concentrations and BCff present a bimodal distribution. Compared to temperature and precipitation, relative humidity has less influence on BC mass concentrations; when BC mass concentration is smaller than 6 μg/m3, it decreases as the wind speed increases; meanwhile, the distribution of BC mass concentration in different wind directions does not differ greatly. The source apportionment analysis suggests that the potential source areas of BC are mostly concentrated in the southwest direction, and Zhejiang, Anhui, and Jiangxi provinces have larger influence on BC in Suzhou.

Keywords: Suzhou; black carbon; source apportionment; characteristics of mass concentration; backward trajectory

引言

由化石燃料和生物質等不完全燃燒產生的黑碳(black carbon,BC)氣溶膠是一種黑色吸收類溶膠[1]。BC是僅次于二氧化碳的全球人為增暖因子,對區域氣候和輻射強迫有很大影響[2]。一方面BC使大氣上層增溫,下層降溫,造成“穹頂效應”[3-4],不利于水汽的循環過程和污染物在大氣中的擴散;另一方面,BC一旦被排放進入大氣中便會經歷老化過程,會進一步改變其光學、輻射特性[5-7];并且老化后的BC可以直接作為云凝結核或者冰核,從而改變云的微物理特性,甚至輻射特性[8-9]。此外,BC在PM2.5中普遍存在[10-11],BC的強吸附性可能會吸附一些有毒物質并隨呼吸進入人體[12],引發多種疾病危害人體健康[13]。

我國對BC污染一直高度重視,且國土遼闊,不同地區的生產生活存在差異,從而導致BC污染分布也具有地域特征,因此,研究不同地區BC污染分布特征具有重要的意義[14-15]。研究發現,京津冀地區、長江三角洲(長三角)地區和珠江三角洲(珠三角)地區是我國BC污染較嚴重的地區[16-17]。目前已有很多學者對上述3個地區BC的時空演變特征及來源進行了相關分析。肖思晗等[18]2015年在長三角重要城市南京對BC進行觀測發現,南京BC質量濃度季節變化為冬季>秋季>夏季>春季,日變化呈現雙峰型,質量濃度高值主要出現在07:00—08:00。謝鋒等[19]2019年1—5月在南京對BC進行觀測發現,南京BC排放源以機動車排放為主,同時BC的波長吸收指數(angstrom absorption exponent,AAE)冬春整體差異不大,春季為1.32,冬季為1.30。孫天林等[20]研究了珠三角典型城市東莞的BC污染特征,發現本地排放、東南海岸和華中地區長距離輸送是東莞地區BC的污染氣團主要來源,而南海方向來的氣流對東莞地區的污染影響較小。關亞楠等[21]觀測發現,在石家莊南郊BC質量濃度日變化仍呈雙峰分布,高峰分別為06:00—09:00和19:00—22:00,季節變化也為冬季>秋季>夏季>春季。蘇州作為長三角重要城市和“工業大市”,黑碳污染情況一直是大眾關注的熱點。丁銘等[22]發現蘇州BC質量濃度季節變化明顯,變化規律與春季秸稈燃燒、秋冬季逆溫霧霾等影響因素具有相關性。陳誠等[23]對比了南京和蘇州BC污染情況,發現2013年蘇州BC污染比南京嚴重且受西北方向污染氣團傳輸影響較大。

綜上所述,目前在蘇州開展的有關BC的觀測研究還不夠全面,一方面對近年來蘇州大力整治環境后BC污染變化特征分析較少,PM2.5下降顯著,但BC的變化情況并不清晰;另一方面,蘇州地區BC的排放來源以及潛在源區尚未明晰。因此,基于美國Magee Scientific公司生產的AE(Aethalometer)31型黑碳儀(以下簡稱“AE31型黑碳儀”)觀測到的BC質量濃度數據,統計分析其年、季節、月、日變化特征,并利用黑碳儀模型分析蘇州BC的排放源特征,同時結合濃度權重軌跡分析法(concentration weighted trajectory,CWT)分析蘇州地區BC的潛在源區。這將為蘇州地區BC變化規律及其環境效應提供數據支撐,同時為蘇州大氣污染治理提供科學理論依據。

1 資料和方法

本研究自2018年1月1日—2021年12月31日(其中2021年10月數據丟失缺測)利用AE31型黑碳儀對蘇州黑碳氣溶膠進行觀測。采樣點位于蘇州北部一座辦公樓樓頂(31.38°N、120.65°E,離地約25 m)如圖1所示,其周圍的污染源以當地的交通和工業污染為主。同時,為方便討論BC質量濃度的季節變化特征,觀測期間3—5月為春季,6—8月為夏季,9—11月為秋季,12月—次年2月為冬季。

AE31型黑碳儀共有7個波長的測量通道,分別是370、470、525、590、660、880和950 nm,此研究將BC標準質量濃度設定為880 nm處測得的BC質量濃度。AE31型黑碳儀根據朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律和光學衰減測量方法,通過測定石英濾膜上BC對光的衰減量,從而計算出BC的質量濃度。該儀器的采樣流量為5.0 L/min,實際觀測過程為4.9 L/min,同時配備了精度為1 ng/m3的PM2.5進樣切割頭。儀器的具體介紹參見文獻[24—25]。在數據處理過程中,首先,將原采樣頻率為5 min的數據處理成1 h平均值,同時參考Ran等[26]的方法進行數據訂正;然后,參考肖思涵等[18]的方法剔除了明顯異常值(與該小時平均值之差的絕對值超過3倍標準差),同時保證每小時內可用數據不少于測得數據的60%;最后,通過處理后的1 h平均值得到日平均和月平均值。

采用黑碳儀模型[27]進一步判定化石燃料(fossil fuel,ff)燃燒和生物質燃料(biomass burning,bb)燃燒對BC的貢獻,該模型認為,大氣環境中的BC僅來自于化石燃料燃燒排放的BC(BCff)以及生物質燃燒排放的BC(BCbb),定義某一波長(λ)下BC的吸收如下:

式(1)中,)和分別為化石燃料燃燒排放BC的吸收系數和生物質燃燒排放BC的吸收系數。相較于化石燃料燃燒排放BC的吸收系數),生物質燃燒排放BC的吸收系數對波長的敏感度更高,對370 nm 或 470 nm的短波吸收作用要遠強于對880 nm 或 950 nm的長波吸收作用[27-28]。因此,、λ與VAAEff(BCff對應的AAE值)、VAAEbb(BCbb對應的AAE值)的對應關系,以及BCbb的貢獻率Rbb,可由公式(2)—(6)得到。其中,AAE主要是描述BC對不同波長光的吸收情況,通常認為VAAEff=1.0[28],VAAEbb=2.0[24]。

本研究中,觀測站點BC質量濃度的貢獻區域通過運用濃度權重軌跡分析法(CWT)[29-30]計算得出。采樣點500 m高度處氣團的24 h后向軌跡模擬使用Wang等[31]研發并被廣泛應用的Meteoinfo軟件中的TrajStat插件,之后將所有氣流軌跡覆蓋區間劃分為分辨率0.25°×0.25°的網格,其中網格上的平均權重濃度由下式計算:

式(7)中,的單位與輸入計算物質的單位一致,是氣團軌跡總數,是氣團軌跡,是軌跡經過網格時對應的要素值,是軌跡在網格停留的時間,單位為h[32]。作為一種條件概率函數,當各網格內氣流滯留時間較短時(即經過受點區域的所有軌跡端點數的值較小),CWT值的不確定性便會增大。綜上所述,需引入經驗權重函數(),從而對其進行區間化賦權和降誤差處理[33-34],權重函數定義為:

依此,通過對再進行加權計算,從而獲得網格上的加權濃度權重軌跡,其單位與單位一致:

2 結果與討論

2.1蘇州BC質量濃度特征

2018—2021年蘇州BC年平均質量濃度分別為2.34、2.01、1.57、1.32 μg/m3,4 a平均質量濃度為1.81 μg/m3。對比發現,BC年平均質量濃度逐年降低,平均每年下降0.35 μg/m3。與前一年相比,2019—2021年BC年平均質量濃度每年分別下降14.1%、21.9%、15.9%;與丁銘等[21]2012年觀測得到的BC年平均質量濃度3.3 μg/m3相比,2021年BC質量濃度下降60.0%。

表1為2018—2021年蘇州BC季節平均質量濃度,4 a的季節平均質量濃度分別為冬季(2.33 μg/m3)>春季(1.81 μg/m3)>秋季(1.77 μg/m3)>夏季(1.35 μg/m3),BC質量濃度冬季高、夏季低的情況與多地觀測到的結果一致,魏夏潞等[35]給予了解釋。即冬季溫度低、機動車燃率降低,尾氣排放增加,同時邊界層穩定,垂直擴散減弱,導致BC質量濃度較高;夏季氣溫高、大氣湍流利于BC擴散,同時夏季降水量大,BC易通過濕沉降被清除,因此夏季BC質量濃度低。除了2021年BC秋季平均質量濃度略高于春季,其余年份結論與4 a平均結果一致。同時,2018—2021年BC季節平均質量濃度基本呈現逐年降低的趨勢(2019年夏季除外),四季平均質量濃度分別下降44.4%、27.8%、42.5%、50.9%。BC年平均質量濃度、季節平均質量濃度下降明顯,這表明近年來蘇州市黑碳污染減輕顯著,尤其是冬季,減輕最為明顯。

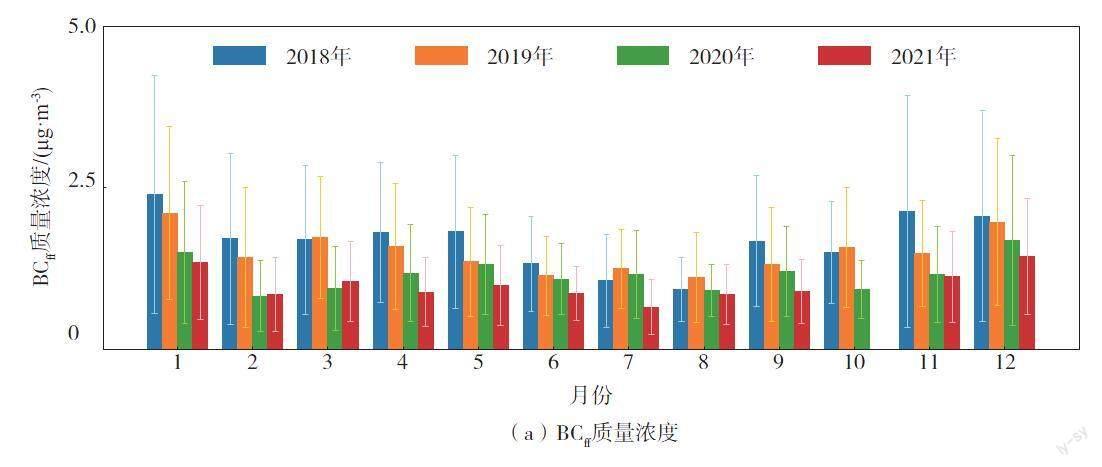

由2018—2021年BC月平均質量濃度變化情況(圖2)來看,BC月平均質量濃度隨月份先下降后上升,7、8月處于谷值,1、12月達到峰值。這與表2中BC污染夏季最輕、冬季最重的結論一致。對比各年份之間BC月平均質量濃度發現,大多月份BC質量濃度呈逐年下降的趨勢,但也有些月份例外。如2020年的2、3月BC質量濃度與2019年相比降幅明顯,同時低于2021年,這可能與新冠肺炎疫情爆發后采取的防控措施有關,2020年1月24日蘇州市發布疫情防控一級響應,直到2020年3月19日蘇州開始陸續復工復產。此外,與同年1、12月相比,2月BC質量濃度減少顯著,到了3月BC質量濃度又有所增加(2018年除外),這可能是因為2月為農歷春節時期,員工放假、企業停工、出行車輛大幅減少,污染排放減少,BC質量濃度下降[23]。

對比2018—2021年四季BC質量濃度日變化(圖3)發現,四季BC質量濃度的日變化基本呈現雙峰型分布且峰值集中在05:00—09:00、17:00—21:00。BC質量濃度谷值集中在12:00—15:00。BC質量濃度第1次峰值的出現可能主要與太陽輻射、大氣層結條件及動力條件變化等密切相關,第2次峰值主要與人為活動(交通尾氣排放、生活用火等)相關。日出后人為活動增加,黑碳氣溶膠濃度增加,特別是在交通早高峰期,大量黑碳氣溶膠隨著機動車尾氣被排放到大氣中。同時,清晨容易出現大氣逆溫,逆溫層限制了黑碳氣溶膠的垂直擴散,也會導致黑碳質量濃度升高,因此,05:00—09:00出現第1次峰值。之后隨著太陽短波輻射增強,近地層湍流運動加強,對流邊界層發展,垂直擴散能力增強,黑碳氣溶膠質量濃度逐漸下降,12:00—15:00達到谷值。17:00之后由于晚高峰期以及居民烹飪導致BC排放增加、在地面堆積,使其質量濃度再次達到峰值。入夜后,人為活動減少,黑碳排放隨之減少,質量濃度略有降低。同時,秋季黑碳質量濃度日變化最大,尤其是2018年,達到1.149 μg/m3,其次是冬季,夏季日變化幅度最小,這主要是由各季節間氣溫、大氣擴散能力、清除能力、邊界層高度不同導致的[36]。此外,夏季的第一個峰值略早于其他季節,冬季的第一個峰值略晚于其他季節(2018年除外)。一方面,因為夏季溫度高、湍流活動發展較早,冬季溫度低,湍流活動發展晚,大氣層結比其他季節更為穩定;另一方面,這可能與人類活動習慣相關,夏季日出早,開始活動的時間也相應提前,而冬季日出晚,開始活動時間相應延遲[34]。

為了解蘇州BC污染程度,進一步對比近年來蘇州與我國其他地區BC平均質量濃度(表2)發現,蘇州BC質量濃度值低于京津冀地區[21,37-38]、華中地區[39-40]、珠三角地區的城區[38]以及同為長三角地區的南京[19],略高于北京[37]、深圳的郊區[41]、淮南農村地區[35]。由此可見,雖然蘇州BC污染較其他城市較輕,但仍不可忽視。

2.2 氣象要素對BC質量濃度的影響

統計2018—2021年蘇州地區日平均溫度、降水、相對濕度和風向風速小時平均數據,得到BC質量濃度與各氣象要素直接的相關性。圖4是BC日平均質量濃度與溫度、降水、相對濕度對應的散點圖及其擬合結果,其中2018—2021年的樣本量分別為332、348、323和319,線性擬合公式為y=ax+b,r為相關系數,p為顯著性水平。根據散點分布情況,3個氣象要素與BC質量濃度的散點圖沒有明顯某類函數的分布特征。于是,以2021年溫度與BC質量濃度的相關性為例,對比了線性擬合與非線性擬合結果。其中,線性擬合下相關系數為-0.245,非線性擬合時為-0.18。降水與相對濕度存在同樣的結論。基于此,選取線性擬合方式,同時其相關性通過皮爾遜(Person)相關系數計算方法得到。由圖4可以看出,BC質量濃度與溫度、降水存在負相關關系,與相對濕度不存在相關關系。同時,BC質量濃度與溫度的相關性,高于BC質量濃度與降水的相關性。通常,降水能一定程度上清除大氣中的氣溶膠,這里BC和降水沒有顯著負相關關系可能是因為蘇州的降水多為小雨,2018—2021年蘇州地區降水量達到中雨及以上的日數僅占全年的11.5%(4 a平均值),因此對BC的濕清除不明顯。

由2018—2021年BC質量濃度及溫度、相對濕度、降水量的月變化情況(圖5)可知,蘇州地區月平均溫度為5~30 ℃,月平均降水為0~20 mm,月平均相對濕度為60%~80%。與圖4相關性結果一致,BC質量濃度的月變化趨勢與溫度、降水相反,而其隨相對濕度的變化趨勢并不明顯。

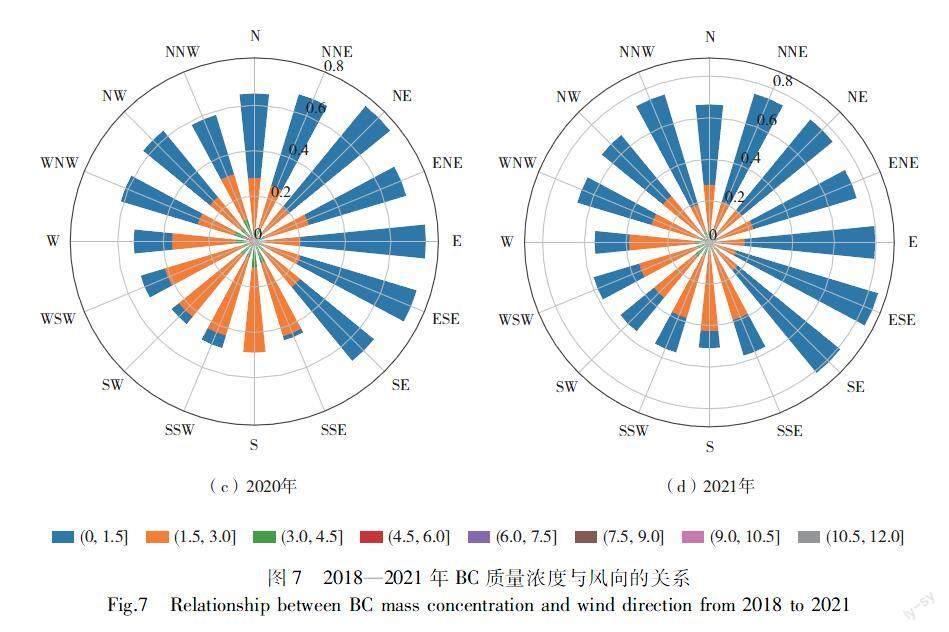

風向風速是影響黑碳氣溶膠在大氣中擴散的一個重要條件,圖6為BC質量濃度頻率與風速的關系圖。對比發現,BC質量濃度頻率隨質量濃度升高而降低,呈單峰分布,BC質量濃度集中在0~3 μg/m3。同時,隨著年份增加,高質量濃度BC的頻率顯著降低,這也驗證了BC污染情況逐年轉好。此外,當BC質量濃度小于6 μg/m3時,BC質量濃度隨風速增加而減小顯著,這與風速越大污染物擴散越快的認知一致;而當BC質量濃度超過6 μg/m3后,存在BC質量濃度增加同時風速略微增加的情況,這可能是其他地區的污染氣團輸送導致蘇州BC質量濃度升高。統計發現此時的風向以西南風為主,質量濃度升高是受來自西南方向的污染氣團輸送過程影響,這也與2.3節中得出的蘇州BC潛在源區集中在西南方向的結論一致。由風向與BC質量濃度的關系(圖7)可以看出,與圖6中BC質量濃度頻率相對應,各風向上BC質量濃度大多小于3 μg/m3。對比發現,BC質量濃度在各風向上的分布差異并不明顯,未出現在某一風向上的集中污染。

2.3 蘇州BC排放來源

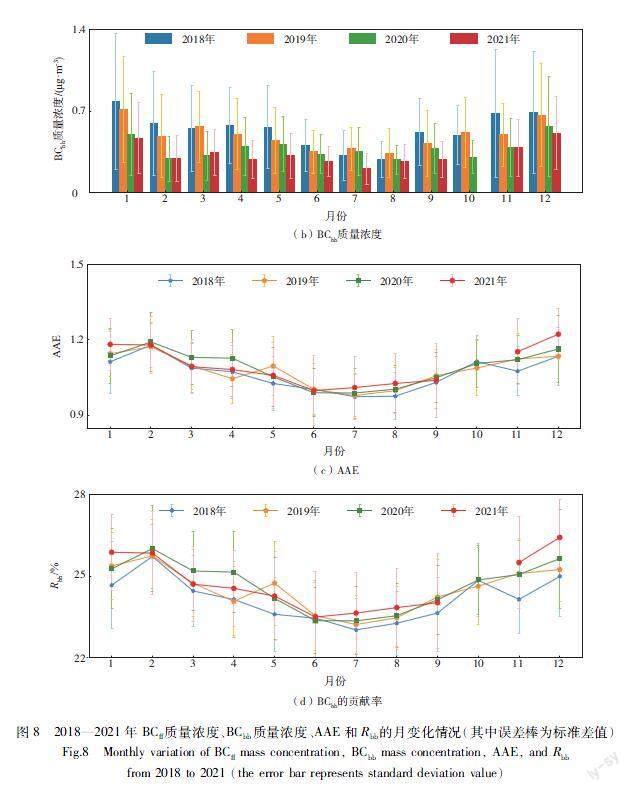

BC主要源自含碳物質的不完全燃燒,通過黑碳質量濃度日變化可知蘇州黑碳來源與人為活動息息相關,主要以化石燃料燃燒(燃煤、汽車尾氣排放等)和生物質燃燒(秸稈、木炭、樹葉等焚燒)為主,將由化石燃料燃燒和生物質燃燒產生的黑碳分別定義為BCff和BCbb。圖8為2018—2021年BCff、BCbb、AAE及Rbb的月變化情況。2018—2021年BCff年平均質量濃度分別為1.78、1.52、1.19、1.00 μg/m3,BCbb年平均質量濃度分別為0.56、0.49、0.38、0.32 μg/m3,BCff、BCbb年平均質量濃度均呈下降趨勢,與前一年相比,2019—2021年BCff分別下降14.6%、21.7%、16.0%,BCbb分別下降12.5%、22.4%、15.8%。同時,與BC月變化規律一致,BCff和BCbb質量濃度冬季最高、夏季最低且多數月份BCff、BCbb質量濃度呈現逐年降低的趨勢。2018—2021年AAE年平均值分別為1.06、1.08、1.08及1.09,一方面AAE值接近1,說明蘇州BC多由化石燃料燃燒產生,另一方面與前一年相比,2019—2021年AAE分別增加1.9%、0%、0.9%,即AAE四年變化不明顯。2018—2021年Rbb年平均值分別為0.243、0.245、0.246和0.247,Rbb逐年上升且與前一年相比,2019—2021年Rbb分別增加0.8%、0.4%、0.4%,與AAE一樣,Rbb四年略有增長,但漲幅不大。AAE、Rbb的月變化規律均與BCff、BCbb一致,即隨著月份增大先下降后上升,冬季AAE、Rbb的平均值約是夏季的1.16倍。不同年份之間AAE、Rbb的月際變化差異并不明顯。

總體而言,2018—2021年在BCff質量濃度逐年降低的同時,AAE、Rbb逐年上升,結合觀測點的位置特征,說明蘇州由燃煤、燃油等導致的污染逐年減輕,這也得益于近年來蘇州重視黑碳污染整治及電車使用率增加。

BCff、BCbb四季質量濃度日變化(圖9a—d)與BC質量濃度日變化規律一致,呈雙峰分布,秋季質量濃度日變化最大,夏季變化最小,相較于BCbb,BCff表現出更為顯著的日變化特征。除夏季BCff第一個峰值出現在05:00—07:00,其他季節出現在06:00—08:00,第二個峰值則均出現在18:00—20:00,這與蘇州早晚高峰時間一致。同時,BCbb質量濃度變化受早晚高峰的影響明顯小于BCff。

前文提到,生物質燃燒產生的BC占比較高時,AAE接近2,而化石燃料燃燒產生的BC占比較高時,AAE值會接近1[24,28],蘇州地區AAE 這4 a平均值為1.08,四季AAE平均值分別為1.08、1.00、1.09、1.16,進一步證實蘇州BC主要源于化石燃料的燃燒。AAE值冬季最高(圖9h)、夏季最低(圖9f),與曹夏等[41]在西安、孫天林等[20]在東莞、王璐等[43]在成都的研究結果一致,這可能與冬季居民取暖、生物質燃燒增加有關。同時,春、夏、秋三季AAE日變化呈現先下降后曲折上升再下降的趨勢(圖9e—g),2個拐點也與BCff峰值的時間接近,進一步證實BCff占比越高,AAE值越小,越接近1。冬季AAE日變化趨勢沒有其他3個季節明顯,這是由于冬季大氣層結穩定,垂直擴散弱,BCff、BCbb日變化均不明顯。

Rbb為BCbb占BC總質量濃度的比例,如公式(6)所示。2018—2021年蘇州地區Rbb平均值為0.245,即蘇州24.5%的BC由生物質燃燒產生,75.5%的BC由化石燃料燃燒產生。四季Rbb平均值分別為0.246、0.236、0.248、0.256,即Rbb冬季最高,夏季最低。同時,Rbb日變化規律(圖9i—l)與AAE一致,進一步驗證了早晚高峰時間BCff濃度升高,占比增加。

除了本地源排放的影響,其他地區的氣流輸送也是影響蘇州BC質量濃度變化的重要因素。因此,利用濃度權重軌跡分析法(CWT)分析了2018—2021年不同季節影響蘇州BC質量濃度變化的可能潛在源區及其貢獻。春季(圖10a),BC的潛在源區集中在西南方向的浙江西部、安徽南部、江西中部、廣東北部等區域,西北方向的東海海上區域及西北方向的安徽西北部區域;夏季(圖10b),CWT較大值集中在江蘇北面的山東東北部、湖南東南部等區域;秋季(圖10c),BC潛在源區同樣主要集中在西南方向,主要是浙江北部和中部以及江西中部、東部部分區域;冬季(圖10d),除海上部分氣流外,CWT較大值仍是集中在西南方向,浙江西北部、江西北部、安徽東南部等區域,此外,江蘇中部及東南區域也是冬季蘇州BC的潛在源區。總得來說,四季BC的潛在源區多集中在西南方向,浙江、安徽、江西這3個省份對蘇州BC影響相對更多。

3 結論

(1)蘇州2018—2021年BC年平均質量濃度分別為2.34、2.01、1.57、1.32 μg/m3,4 a平均質量濃度為1.81 μg/m3。4 a的季節平均質量濃度分別為冬季(2.33 μg/m3)>春季(1.81 μg/m3)>秋季(1.77 μg/m3)>夏季(1.35 μg/m3)。2018—2021年BC年平均質量濃度呈逐年下降的趨勢,與2018年相比,2021年黑碳年平均質量濃度下降43.6%;與丁銘等[19]2012年觀測得到的BC年平均質量濃度3.3 μg/m3相比,2021年BC質量濃度下降60.0%;四季平均質量濃度分別下降44.4%、27.8%、42.5%、50.9%。

(2)蘇州BC質量濃度與溫度、降水存在負相關關系,與相對濕度不存在相關關系。同時,BC質量濃度與溫度的相關性,高于它與降水的相關性;當BC質量濃度小于6 μg/m3時,風速隨BC質量濃度增加而減小顯著,而當BC質量濃度超過6 μg/m3后,存在風速略微增加的情形。同時,BC質量濃度在各風向上的分布差異并不明顯。

(3)2018—2021年BCff年平均質量濃度分別為1.78、1.52、1.19、1.00 μg/m3,BCbb年平均質量濃度分別為0.56、0.49、0.38、0.32 μg/m3,同時BCff和BCbb質量濃度冬季最高、夏季最低且多數月份BCff、BCbb質量濃度呈現逐年降低的趨勢。2018—2021年AAE年平均值分別為1.06、1.08、1.08和1.09,Rbb年平均值分別為0.243、0.245、0.246和0.247, AAE、Rbb的月變化規律均與BCff、BCbb一致,不同年份之間AAE、Rbb的月分布差異并不明顯。

(4)蘇州BC潛在源區在不同年份、不同季節均存在差異。綜合4 a的結果來看,春季,BC的潛在源區集中在西南方向的浙江西部、安徽南部、江西中部、廣東北部等區域,西北方向的東海海上區域及西北方向的安徽西北部區域;夏季,CWT較大值集中在江蘇北面的山東東北部、湖南東南部等區域;秋季,BC潛在源區同樣集中在西南方向,主要是浙江北部和中部以及江西中部、東部部分區域;冬季,除海上部分氣流外,CWT較大值仍集中在西南方向,浙江西北部、江西北部、安徽東南部等區域,此外,江蘇中部及東南區域也是冬季蘇州BC的潛在源區。

參考文獻:

[1]KUHLBUSCH T A J. Black carbon and the carbon cycle[J]. Science,1998,280(5371):1903-1904.

[2]董俊玲,張仁健,符淙斌.中國地區氣溶膠氣候效應研究進展[J].中國粉體技術,2010,16(1):1-4.

[3]DING A J, HUANG X, NIE W, et al. Enhanced haze pollution by black carbon in megacities in China[J].? Geophys Res Lett,2016,43(6) : 2873-2879.

[4]黃觀,劉偉,劉志紅,等.黑碳氣溶膠研究概況[J].災害學,2015,30(2):205-214.

[5]SCHNAITER M, LINKE C, M?HLER O, et al. Absorption amplification of black carbon internally mixed with secondary organic aerosol[J]. J Geophys Res: Atmos,2005,110(D19): D19204.

[6]CAPPA C D, ONASCH T B, MASSOLI P, et al. Radiative absorption enhancements due to the mixing state of atmospheric black carbon[J]. Science,2012,337(6098):1078-1081.

[7]HE C, LIOU K N, TAKANO Y, et al. Variation of the radiative properties during black carbon aging: theoretical and experimental intercomparison[J]. Atmos Chem Phys,2015,15(20):11967-11980.

[8]KHALIZOV A F, ZHANG R Y, ZHANG D, et al. Formation of highly hygroscopic soot aerosols upon internal mixing with sulfuric acid vapor[J]. J Geophys Res: Atmos,2009,114( D5):D05208.

[9]張華,王志立.黑碳氣溶膠氣候效應的研究進展[J].氣候變化研究進展,2009,5( 6):311-317.

[10]黃善斌,李本軒,王文青.濟南PM2.5質量濃度與氣象條件相關性初步研究[J].海洋氣象學報,2020,40(1):90-97.

[11]高瑋,屈文軍.非洲地區大氣氣溶膠光學厚度時空變化及亞速爾高壓對沙塵越大西洋傳輸的影響[J].海洋氣象學報,2018,38(4):81-92.

[12]JACOBSON M Z. Control of fossil-fuel particulate black carbon and organic matter, possibly the most effective method of slowing global warming[J]. J Geophys Res: Atmos,2002,107( D19) : ACH 16-1-ACH 16-22.

[13]JANSSEN N A H,HOEK G,SIMIC-LAWSON M,et al. Black carbon as an additional indicator of the adverse health effects of airborne particles compared with PM10 and PM2.5[J]. Environ Health Persp,2011,119(12):1691-1699.

[14]ZHANG Q, STREETS D G, CARMICHAEL G R, et al. Asian emissions in 2006 for the NASA INTEX-B mission[J]. Atmos Chem Phys, 2009, 9(14):5131-5153.

[15]張玉潔,涂愛琴,張武,等.山東惠民黑碳氣溶膠變化特征及來源分析[J].海洋氣象學報,2021,41(2):86-96.

[16] TAO J, ZHANG L M, CAO J J, et al. A review of current knowledge concerning PM2. 5 chemical composition, aerosol optical properties and their relationships across China[J]. Atmos Chem Phys, 2017, 17(15):9485-9518.

[17]TIAN P F, CAO X J, ZHANG L, et al. Aerosol vertical distribution and optical properties over China from long-term satellite and ground-based remote sensing[J]. Atmos Chem Phys,2017,17(4):2509-2523.

[18]肖思晗,于興娜,朱彬,等.南京北郊黑碳氣溶膠的來源解析[J].環境科學,2018,39(1):9-17. DOI:10.13227/j.hjkx.201706091.

[19]謝鋒,林煜棋,宋文懷,等.南京北郊黑碳氣溶膠分布特征及來源[J].環境科學,2020,41(10):4392-4401.

[20]孫天林,吳兌,吳晟,等.東莞市黑碳氣溶膠污染特征及來源分析[J].地球化學,2020,49(3):287-297.

[21]關亞楠,盧晶晶,張毅森,等.石家莊南郊黑碳氣溶膠污染特征與來源分析[J].環境科學學報,2020,40(9):3146-3154.

[22]丁銘,鄒強,葛順,等.蘇州市黑碳氣溶膠的污染特征分析[J].中國環境監測,2014,30(6):67-71.

[23]陳誠,王晨波,秦瑋,等.南京市和蘇州市大氣黑碳氣溶膠污染特征比對研究[J].四川環境,2019,38(1):53-59.

[24]Tan Y, Wang H L, Shi S S, et al. Annual variations of black carbon over the Yangtze River Delta from 2015 to 2018[J]. J Environ Sci,2020,96:72-84.

[25]趙德龍,田平,周嵬,等.COVID-19疫情期間北京市兩次重霾污染過程大氣污染物演變特征及潛在源區分析[J].環境科學,2021,42(11):5109-5121.

[26]RAN L, DENG Z Z, WANG P C, et al. Black carbon and wavelength-dependent aerosol absorption in the North China Plain based on two-year aethalometer measurements[J].Atmos Environ,2016,142,132-144.

[27]SANDRADEWI J, PR?V?T A S H, SZIDAT S, et al. Using aerosol light absorption measurements for the quantitative determination of wood burning and traffic emission contributions to particulate matter[J]. Environ Sci Technol,2008,42(9):3316-3323.

[28]BECERRIL-VALLE M, COZ E, PR?V?T A S H, et al. Characterization of atmospheric black carbon and co-pollutants in urban and rural areas of Spain[J]. Atmos Environ,2017,169:36-53.

[29]ZHENG H, KONG S F, WU F Q, et al. Intra-regional transport of black carbon between the south edge of the North China Plain and central China during winter haze episodes[J]. Atmos Chem Phys,2019,19(7):4499-4516.

[30]KOMPALLI S K, BABU S S, MOORTHY K K, et al. Aerosol black carbon characteristics over Central India: temporal variation and its dependence on mixed layer height[J].Atmos Res,2014,147-148:27-37.

[31]WANG Y Q, ZHANG X Y, DRAXLER R R. TrajStat: GIS-based software that uses various trajectory statistical analysis methods to identify potential sources from long-term air pollution measurement data[J]. Environ Modell Softw,2009,24(8):938-939.

[32]趙德龍,王飛,劉丹彤,等.北京市海坨山冬季不同污染過程下氣溶膠化學組分及其潛在來源分析[J].環境科學,2022,43(1):46-60.

[33]OGREN J A, CHARLSON R J. Elemental carbon in the atmosphere: cycle and lifetime[J]. Tellus B: Chem Phys Meteor,1983,35(4):241-254.

[34]ZENG Y, HOPKE P K. A study of the sources of acid precipitation in Ontario, Canada[J]. Atmos Environ,1989,23(7):1499-1509.

[35]魏夏潞,王成剛,凌新鋒,等.安徽壽縣黑碳氣溶膠濃度觀測分析研究[J].環境科學學報, 2019,39(11):3630-3638.

[36]POLISSAR A V, HOPKE P K, POIROT R L. Atmospheric aerosol over Vermont: chemical composition and sources[J]. Environ Sci Technol,2001,35(23):4604-4621.

[37]曹陽,安欣欣,劉保獻,等.北京市黑碳氣溶膠濃度特征及其主要影響因素[J].環境科學,2021,42(12):5633-5643.

[38]姚青,郝天依,蔡子穎,等.天津黑碳氣溶膠潛在來源分析與健康風險評估[J].中國環境科學,2020,40(12):5221-5228.

[39]張玲,孔少飛,鄭煌,等.華北平原南部農村地區黑碳氣溶膠濃度及來源[J].環境科學,2022, 43(5):2363-2372.

[40]王紅磊,裴宇儇,沈利娟,等.2008~2018年武漢市BC氣溶膠時間演變特征及其來源分析[J].地球與環境,2022,50(5):708-720.

[41]程丁,吳晟,吳兌,等.廣州市城區干濕季黑碳氣溶膠污染特征及來源分析[J].環境科學學報,2018,38(6):2223-2232.

[42]曹夏,周變紅,王錦,等.西安城區黑碳氣溶膠的污染特征及來源解析[J].環境化學,2020,39(11):3072-3082.

[43]王璐,袁亮,張小玲,等.成都地區黑碳氣溶膠變化特征及其來源解析[J].環境科學,2020,41(4):1561-1572.