PART Two 美術館真怪

SpY,《毯》,瞬息涌現,2023

反其道而裝置

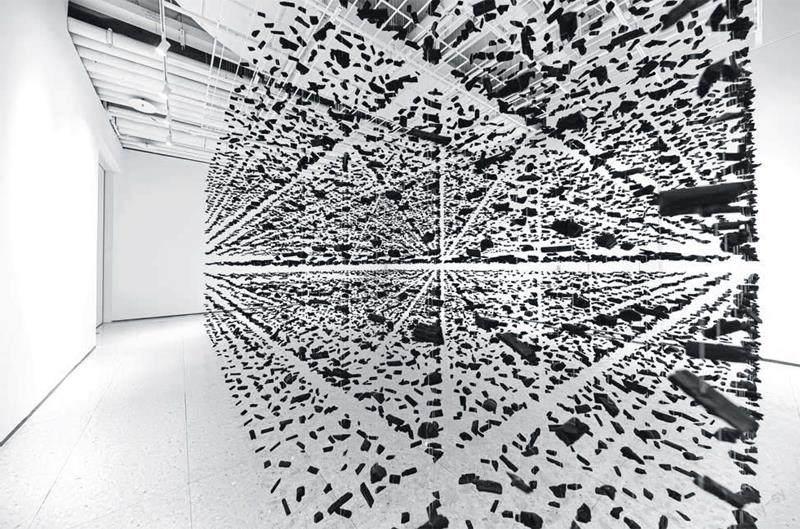

Bahk Seon Ghi,《聚合》,“瞬息涌現”展覽,2023 ;

WAVELENGTH :在瞬間的感受中追尋永恒的共鳴

變化的主題,不變的同頻共振

“我們相信絕大部分人在欣賞藝術的時候,都感受過那種直擊內心的情感沖擊。這種情緒的觸發點可能只是畫作中的某個表情、音樂中的幾小節旋律或戲劇中的一句臺詞,而創作者與欣賞者仿佛在一瞬間建立了一種跨越時空的默契。”

作品與心靈的同頻共振,也許正是藝術的花中蜜源,也是策展團隊“WAVELENGTH”名字的起源。WAVELENGTH,取自“On thesame wavelength”,在中文中,是“一拍即合”和“志趣相投”之意。

2016年,在紐約第一次策劃當代藝術展時,WAVELENGTH的團隊就把展覽命名為“WAVELENGTH”,希望觀眾能通過展覽感受到當代藝術那種震撼人心的力量。展覽在紐約引起了不小的反響,直接導致了第二屆“WAVELENGTH”藝術展的開啟,這個名字也作為團隊的展覽IP,一直沿用至今,而其中“尋找共鳴”的精神也得以貫穿。

今夏剛結束的《WAVELENGTH:瞬息涌現》上,團隊邀請了16位享譽國際的當代藝術家,用超現實的當代藝術裝置表現“瞬息”的美感,從燈光藝術裝置組合 Children of the Light、以繩索藝術裝置而聞名的巴西當代藝術家 Janaina Mello Landini,到“生物主義藝術”開創者 Aljoscha,他們以光影、聲音、材質等多重角度表現他們對“瞬間”的感知,在轉瞬即逝之間的不確定性中,試圖在觀眾心中激起一陣遐想的漣漪。

這已經是 WAVELENGTH與北京時代美術館的第六度攜手。依靠時代美術館,每年WAVELENGTH都會帶來令人耳目一新的裝置藝術展覽。從某種角度來說,WAVELENGTH一直都在帶領中國觀眾認識全新的藝術形式和國際藝術家,也為裝置藝術在國內的發展帶來了強大的契機。

變化的空間,不變的思考

Alex Chinneck ,《回頭見,鱷魚》,“感知邊緣”展覽,2022 ;

Graham Hudson,《上下》,“出廠設置”展覽,2018 ;

Philip Colbert,《龍蝦理想國》,長沙公共藝術項目,2022

從事藝術行業的這些年里,在合作過的來自數十個國家的幾百名藝術家中,他們習慣于有意將一些此前創作公共藝術的當代藝術家引入美術館,用另一種形式展示他們的創作。“人類社會一定是先有藝術,而后才有美術館。人類的所有藝術形式在誕生之初都具有一定公共性,之后再隨著策展行為的介入慢慢完成走進美術館的過程。

而美術館中的觀眾‘欣賞作品的目的性比公共場合的觀眾更強,這會讓觀眾更樂于關注作品的細節,也更愿意對作品的概念和內涵進行深入的思考。”

另一個容納裝置的空間,是商業地產。近些年,商業地產開始通過開發裝置作品以求藝術作品的加持,WAVELENGTH也在這個過程中接到了越來越多來自商業空間的項目委托。盡管商業項目和美術館展覽選擇藝術家和藝術作品的目的性是截然不同的,但WAVELENGTH在兩者的區別間看到了商業空間和美術館的互補關系。

美術館仍是藝術作品最重要的展示和保存場所,以及最重要的學術交流與美育空間。而新興的商業空間將為藝術提供更大的創作空間、更具公共性質的展示平臺和更普世的受眾群體。從這個角度來看,拉斯維加斯球形劇場MSG Sphere和西斯廷禮拜堂的意義同樣重大。

“如果沒有西斯廷禮拜堂的巨大天頂,怎么會有米開朗基羅的《創世紀》呢?同樣的,如果沒有MSG Sphere這樣的一塊巨大的‘球面屏,也不會有藝術家創作出巨大的球面視頻藝術作品,這也是全新商業空間對于藝術的最大意義。隨著社會的發展,商業空間的形式也在不斷迭代。在未來的城市中一定會誕生出全新業態、全新風格、讓今天的人們無法想象的全新商業空間。我們相信,那時候這種全新的空間也一定會催生當代藝術的全新形式。”

從公共空間到美術館,從美術館到商場。裝置作品在商業空間和美術館間的遷徙給不同的地產形態都帶來了自省和上升的空間。

“在美術館的建筑本身越來越有標志性、越來越引人矚目的同時,這些‘奇形怪狀或‘空曠宏偉的美術館空間是否為藝術品的展陳帶來了正向的幫助呢?這些空間是為美術館展出的作品提供了更多的可能性,還是為美術館的作品展陳施加了更多限制呢?這些空間的存在是引導觀眾更加關注作品呢,還是在削弱作品在空間中的存在感呢?”

愛爾蘭藝術家布萊恩·奧多爾蒂在四十多年前就提出過類似的疑問,時至今日,問題仍然存在,但如今似乎是答案到來的時候了。商業地產在思考如何用新的空間形式來更好地實現商業功能,美術館也可以思考如何更好的形式來展示豐富的藝術作品。

而對于WAVELENGTH,關于未來的問題同樣最重要也最難回答:“我們相信未來的藝術一定有和今天完全不同的展覽形式和應用形式,而我們能做的就是跟隨著不確定的未來、跟隨著時代和藝術發展的腳步,用策展的力量把最新的藝術形式和藝術思潮傳遞給大眾。不過無論藝術變成什么樣,有一點是不變的——我們仍會傾盡所有,讓觀眾感受藝術與心靈的同頻共鳴。”

Wim Delvoye, Cloaca Professional, 2010,攝影:Mona/Rémi Chauvin ;

MONA:愛與死亡之屋

當你逐漸適應漫步在MONA(Museum of Old and New Art,古今藝術美術館)之中的迷失感后,會逐漸被另一種感覺包圍:就好像這燈光昏暗的屋子里,每個角落的作品都在竊竊私語,每個沙發都在向你發出落座的邀請。這不是幻覺,你已經進入了David Walsh的私人領域。這座美術館幾乎是他的肖像。

關于愛與死亡的裝置

David Walsh,一個數學家、藝術收藏家、企業家,更關鍵的是,一個賭徒。他14歲接觸賭博,從80年代,賭到新世紀;從21點的王式跳桌法(WONGING)入門,到后來自主研發投注模型。在金錢不斷易手的過程中,他感受到了金錢作為數字的虛無,決定把這筆錢投入自己從小長大的這片土地——在塔斯馬尼亞首府霍巴特的一角,他建了座美術館,沒有窗戶,沒有展簽,沒有標準動線,前無古人,今日也再沒有替代品,這就是MONA。

想要建立一座美術館的動力不像在賭桌上的下注,很難獨立分析成本。但David的興趣很明確,最初,他想建造的是一座火葬場和屠宰場,但沒審批下來。如今,在這座美術館中,同種沖擊性的精神得以延續,一并留存下來的,還有許多對于初始愿景的物證:一顆金色甲蟲和鳥的尸體組成的骷髏,一匹倒吊在空中的死馬,一個蜷縮在金屬柜中的女孩像,以及離美術館酒吧幾步之遙的一個柜子。那個獨享一派舞臺燈光的柜中放的是骨灰盒,只需七萬五千美元,你就可以將自己的骨灰存放并轉化為其中的一個展品,其中一個類似法貝熱彩蛋的骨灰盒,里面裝著的骨灰正是David的父親。

MONA內裝置的主要主題是“性”和“死亡”——Walsh的獨立性為MONA提供了一個獨特的沉浸式體驗,把他和MONA在全球藝術市場中有效地區分開來。美國藝術史學家和策展人Gary Tinterow稱MONA為“我在美術館里有過的最迷人、最滿意的體驗之一”。紐約現代藝術博物館國際委員會成員John Kaldor認為“MONA已經成為了藝術被公眾理解的分水嶺”。《悉尼先驅晨報》將MONA比喻為“富孩子Dick Grayson的蝙蝠洞”。

贊揚與否,David的目的已經達到了:一個沒有目標客群的美術館,只吸引那些與他們有共同信仰和興趣的人,正如David所說:“如果MONA曾經是獨一無二的,那么它以后也會是,因為它所代表的哲學本就是獨特的。”

Vestibule, Heavenly Beings,攝影:Mona/Jesse Hunniford

一座“沒有遠見”的美術館

MONA的動線令人困惑,并且沒有任何指示牌和展簽的解說。參觀者漫步于這座3層的建筑之中,會不可避免地產生一種迷失感。它是一個立體的迷宮,高達三層,目的是讓參觀者體驗那種面紗層層揭開的感覺,而不是按部就班地瀏覽畫廊。

“我希望尋路變得困難。但如今的設計成果是個增量過程的結果,在MONA的規劃中,從來都沒有多少遠見。”

另一個事實從側面為這種自嘲式的總結提供了佐證:從建立之初,MONA從沒有一年是盈利的。時至今日,它每年虧損約15,000,000澳元,而David一直在為此買單。

但MONA仍在擴張,如同一枚被放置在世界盡頭的培養皿。在美術館酒莊區域的對面,一塊龐大的區域被圍了起來,預告著建設進度的外立布面上寫著一行小字:“David又在建新東西了,事已至此,我們已然放棄了阻攔。”(Yep,Davids building something new, atthis point weve given up trying to stop him.)

David介紹,圍擋后面會有個更大的圖書館,結合一個巨大的AnselmKiefer的裝置作品。他很好奇這個新的成分會如何影響現在的MONA、影響他自己。他不確定,但是他期待極了。他總為未來的事感到興奮,他最喜歡的作品永遠是最新的那個,正如他幾乎后悔自己所購買過的所有藝術品。“我買的每件東西都讓我停止買其他東西……”

他以一種近乎調侃的姿態說著“我對藝術家的動機更感興趣,而不是他們制作的東西。”

但即便如此,他仍然會繼續購買下去,然后陳列它們。

“如果我知道未來是什么樣子,那就不值得去了。”

Michel Blazy,Mur de pellicule (Wall of film),2002,攝影:Mona/Jesse Hunniford

陳劭雄,《視力矯正器 3》,“動為行”展覽?

中國媒體藝術35年:屏中窺藝

在杭州天目里美術館的那場“動為行——中國媒體藝術35年”展覽中,屏幕如復眼,構建成的一排排方形的熒光圖,柜上、地上、空中、四壁,等待著和觀眾建立關系。

見證下的媒體藝術

如果你產生了“為何要在美術館觀看屏幕?”的疑慮,這場展覽將不可避免地激發你對尺寸、作品和空間關系的再一次思考。瀏覽屏幕的俯仰間,作品共同構建的場域及策展對作品的闡釋的暗喻根植其間。

這是一場以“屏幕們”為主角的展覽,但結果并非刻意篩選而就,它全面回顧著中國媒體藝術35年的發展歷程,但在這些年的發展中,電子屏幕之于媒體藝術,正如紙張和石膏之于傳統藝術。

自策展人張尕2003年首次回國到現在整整20年間,中國媒體藝術從21世紀初較為單一的,以錄像為主的脈絡發展成今天全方位的媒體藝術形態,他目睹參與了整個過程。而天目里美術館所在的杭州本身,不僅是中國第一件媒體藝術作品《30Χ30》的誕生地,杭州的中國美院新媒體藝術學院也培養了大量媒體藝術領域的藝術家;杭州發達的新媒體與互聯網科技行業也在潛移默化中為相應文化發源提供了土壤,形成一種獨特生態。

在一樓觀眾剛步入展廳不久的地方,一個電子顯示器內就放著《30Χ30》。屏幕中,一雙戴著手套的手不斷將鏡子摔碎再縫合,這套無稽重復著的動作長達41分鐘,正是“中國第一部錄像藝術作品”。

其創作者張培力就讀于油畫系,后來脫離紙筆,投向了錄像機,追溯原因,一方面,他對繪畫的教育體系感到疲憊;另一方面,他對新媒介這種新興事物產生了強烈的好奇。

而這種好奇也將貫穿著整個展覽。

以“動”為題

吳俊勇,《千月》,“動為行”展覽?

“動為行”展覽

“從最直接的意義上講,媒體藝術是通過機器設備(technicalapparatus and device) 得以創作、 展示和流通的藝術, 機器是‘運動中的機械設備,故此, 媒體藝術是運動中的藝術。媒體藝術通過機械設備得以為時間的藝術(time-based ), 時間通過運動得以體現,運動通過時間得以實現。”為此,張尕以三個章節構建這場展覽:“作為行動的運動”、“作為互動的運動”、“作為能動的運動”。“作為互動的運動”補全著觀眾對“為何要在美術館觀看屏幕?”的疑惑,多種互動關系徐徐展開,以展示媒體藝術能帶來的豐富感官刺激。

這其中就有張培力的第一件聲音裝置作品《碰撞的和聲》。在一樓展廳深處的幽閉空間內,上方,兩個老式擴音器正一邊順著軌道前后滑動,一邊發出一男一女練聲的聲音;下方,地面的燈管不斷閃爍。隨著擴音器滑動靠近彼此,它們會發出越來越大的噪聲,地面上燈管的閃爍也會越來越奪目刺眼。

策展人張尕介紹這種互動背后的意義:“目的是建立一種烏托邦式的大同世界,在轉譯的互動過程中,觀眾無須各種語言來溝通。”“作為能動的藝術”則展示著近10年以來形式更加新穎的作品,包括許多著名中國當代藝術家的新作,比如徐冰的《衛星上的湖泊》,這是件太空藝術作品——利用太空特殊條件所創作的、僅在地球上無法實現的藝術作品。

對照剛入門的第一個作品,已是從一個模糊的顯示屏,到在宇宙中進行拍攝,穿過幾十件裝置,35年倏忽而過,成為漫長藝術史里的一粟。這種超越于現實的抽離感,印證著天目里美術館的期待:“我們希望美術館代表的是一個超越建筑本身的場域概念,希望它構成城市生活的一部分,成為工作和生活以外的‘第三場所,大家可以在此結識、與藝術和自然相遇。”

博物館里的椅子

在浩瀚的設計品類里,椅子與人最為親密,它承載、給人以放松、喚起某種回歸或是場景浸入;它稀松平常,處處可見。

除去行走與睡眠的光陰,其余大部分時間里,人類與椅子貼合相伴。

也因此,人們常將椅子視為最直觀的設計世界的縮影——椅子設計的背后,是人類社會興衰成敗周而復始的百年又百年。

每一個時代,椅子的設計都為設計史留下了自己的注解:政治、經濟、意識形態、人文藝術、工藝與科技……

在 北京“751國際設計節、藏物·于思”展覽中,我們可以看到它們在每個時代的椅子上留下的烙印。

267型搖椅

以“蛋形”設計而聞名的267型搖椅誕生于1914年,由黑色漆面的山毛櫸曲木和維也納藤條編織而成,多年來因其獨特的設計和歷史意義,仍被不斷復刻生產。

椅子既是博物館里的展品,也成為了博物館本身。

18世紀的工業革命,技術的轉變與科學發現從根本上改變了全球消費品的生產、傳播和消費行為的長期模式。原本由傳統手工藝主導的家具設計制造開始向批量化的工業生產過渡——機器開始取代工匠,但還遠未到達完全取代的程度——時至今日仍是如此。

對于這一時期的椅子來說,它們的功能性是存在的第一要務——也因此,這些椅子的制式仍被繼續沿用著,為人類的日常生活服務,并在漫長的歲月中以其實用的設計和實惠的價格被消費者不斷青睞。

這一時期的展品選擇以木質材料為主,手工和機械混合的制作形式貫穿整個階段。

Batlló雙人長凳

“Batlló”雙人長凳出自杰出建筑師 Antoni Gaudí 之手,設計師參考解剖學的形式設計了這款椅子,以期他們能夠完美適應身體。

Calvet扶手椅

同樣由Antoni Gaudí 設計的Calvet扶手椅則是西班牙新藝術風格現代主義風格的設計經典。

B9椅

被稱為“維也納椅子”的B9椅子,由名牌家具公司Thonet在1900年左右設計。展覽中的單品則作為復制品被制作于20世紀40年代,由實心山毛櫸木彎曲而成,配有原始的手工編織藤椅座,在那個年代是民眾們經濟實用的選擇,結實耐用,在世界范圍內仍保存良好。

B3椅

B3椅(通常被稱作瓦西里椅)當時是一款革命性的設計。它輪廓簡約,鋼材閃光優雅,帆布椅座、椅背和扶手宛若飄浮于空中,時尚而現代。

第一次世界大戰后,人們不論在政治文化還是創作傾向上,都需要一種解放——1914年到1940年的椅子設計,歸屬于現代主義的凱旋。在本次展覽中,20世紀20年代的選品受包豪斯運動影響,在材質上也出現了鋼管與木材的結合——在椅子設計領域,材料通常以更新迭代的方式在演變,鮮少有節點性突破。

該時期的設計擁有一個共同的愿景:將工業化體系的設計品反哺給整個社會大眾。設計師們在此時主動擁抱設計的未來,獨立于客戶和國家指令去設計,會對替代方案進行測試,也愿意接受隨之而來的爭議。此時的工業、商業和消費主義被大眾視為有利,這樣的認知也促成了現代主義的蓬勃發展。雖然因為材料原因,它們在當時社會的普及率并不如現代人想象之高,但其中許多標志性作品仍作為經典設計被延續至當代,在市場上販售近百年。

Chaise Lounge

與瓦西里椅同時期的“ChaiseLounge” 以金屬和馬皮毛為材料,同屬20世紀早期現代主義設計運動的經典代表作。該椅采用流線型幾何設計,符合人體工程學原理,強調以人為本,注重形式和功能,為放松服務。

MR chair

MR chair由藤編和不銹鋼制成,有著大型的半圓形前滑道,既具正式特征又保有功能性指標,且具有令人身心舒暢的彈性。

草編椅

美籍日裔設計師喬治·中島的草編椅由海草編織而成,融合天然材料,設計簡潔優雅而雋永。

辦公藤椅

《辦公藤椅》的V形腿由當地工匠用防潮、防蟲的緬甸柚木鑿成,十分堅固,因為設計師秉信“人們需要座位”。后來發展出了躺椅版。

每個時代的座椅設計師都有各自的不同使命,分別回應著專屬于他們的時代背景議題。二戰結束后,現代主義設計達到了一個高潮,工業重建以及從戰爭時期生產過渡到向和平時期生產的進程需要大量的時間和投資——經歷過戰爭深刻影響的設計師們響應了重建任務的號召,所有材質在此時都是被樂于嘗試的。

Eames搖椅

Eames搖椅由胡桃木、玻璃鋼和不銹鋼制成,那些早期用于造船、在二戰時期為傷員打繃帶固定的彎曲木板被實踐用于家居設計領域。

670號休閑椅

“670號休閑椅”為高端市場打造,以玫瑰木和不銹鋼做骨,由牛皮覆蓋飾面,鵝絨填充而成。

蝴蝶凳

蝴蝶凳由日本設計師柳宗理設計,采用了創新的壓制膠合板成型技術,如蝴蝶翅膀或神社鳥居的輪廓令人賞心悅目,將日本美學與西方現代材料完美融合。

Knotted Chair

“Knotted Chair”(1996)則以圍繞碳纖維芯的芳綸編織線開始,采用傳統的流蘇技術操縱形成椅子的形狀,消融了手工藝和工業之間涇渭分明之界限,它浪漫、人性化、前所未見,是設計史的標志性參考點。

第一把椅子

“第一把椅子”是孟菲斯集體設計的代表作——孟菲斯的設計師們充滿反骨,喜好憑反傳統設計的思考驅使而行動。他們不屑于現代主義理性、無情感和功能主義的設計方法,他們利用幾何形狀模仿坐姿,將幾何形式和色彩融入他們對現代主義哲學的回應中。

chaise rio躺椅

繁盛過后,設計師開始了更深一層的思考與更進一步的表達與創新。1973~2017年,世界在復雜與矛盾中成長,而設計,則以更加層次繁復的創作和提供多元視角的姿態去講述故事、回應世界。材料、形態、工藝迎來了全新的豐富狂歡,在現代主義的設計理論體系下,設計的分內之事——對功能性的探索已基本完成,這是走向新可能性的時間:設計不再只是設計,它虛構、夢想、實驗,它展現了大時代中人類的精神面貌與意識形態的深層語境——設計師們開始放輕功能性比重,通過革新化的思考和前沿性的材料及設計語言嘗試,去探索椅子的個性化設計,去創作屬于后現代主義與數字時代的設計之詩。

策展人薛天寵:

這時的椅子仍是可以落座的,但并無必要。它們是讓你更注重心理感受的一種設計表達。椅子設計與藝術、人文、政治、時代背景發生關聯,設計師們在彼時的思潮下用椅子作為載體來體現他們創新的思考。到最后,功能性對這些椅子來講不那么重要了,它們擁有了媒體性和收藏性。

月亮有多高扶手椅

“月亮有多高扶手椅”由不銹鋼網制成,對椅子的形式存在進行了巧妙的哲學探索:它的內部沒有任何框架或支撐,僅留椅子輪廓,卻無傳統結構;非物質化、近乎透明的外觀暗示了形式與功能之間的緊張關系,鋼網的反光則強化了這一效果,使其視之近乎脆弱,并以自身存在挑戰椅子功能性家具的定義。同時,它建立了東西方設計語言的溝通樞紐,虛實結合,實體存在,又在光影照射下煥發虛空,有著自己浪漫的哲學觀。

展品提供者、策展人曹峰:

這是我本人最喜歡的展品。

椅子雖平常可見,但它們給予了屬于設計師的、表達型的創作機會。將設計與藝術做得厲害的人,他們有自己的設計方法論及藝術追求,他們要做一些別人沒有做過的事情。沒有做過的事情有風險,但設計師不會按照一個什么都可以的方式做,他們有自己的設計語言個性化的表達方式,并且大部分還是要有商業性的邏輯思考。

這一時代的設計師以探索性的設計為下一時代章節帶來了鋪陳,展示給我們新的設計思路與可能。

水墨云休閑椅

中國設計師趙子晗的水墨云休閑椅采用了3D打印技術。

從2018年至今,“去全球化”以及“去批量化”的設計創作趨勢則愈發明顯:一把具有可收藏性的椅子,其實也可以視為一座便宜的雕塑或是一副椅身形狀的藝術裝置,它們帶來了一種現代基調的藝術語言。或許是因為新型材料的運用,也或許是因為新知識的創造,也或許是因為它們包含的新的社會思辨——當椅子來到一處空間,反而讓整個空間得以誕生。

與此同時,全球化逐漸走向了“逆全球化”:設計的新思維一方面建立在對西方話語霸權的繼承與批判上,另一方面根植于本土文化的傳統當中。于中國則更是如此:當代的國內設計師大部分有著全球化的背景,從自身的文化背景出發,對現代設計給予了更深刻的反思。

一把簡單的椅子,不再是復刻臨摹、在單一學科內或是跨學科交流制造,而是以學科/行業交叉的形式擺脫限制,藏深思于物中,去表達自己更為鮮明的立場并確立主場。

有機物椅子

李思蔚的有機物椅子取材自49%回收茶葉以及秸稈有機生物塑料,藝術家通過了解材料的屬性、語言和生產環節,用它完成雕塑性的椅子設計,傾聽材料的聲音和生命力。

“東”衣帽掛

陳旻的“東”衣帽掛靈感來源于篆體的“東”,采用模塊化的設計形式,以實木彎曲工藝制成三道筆畫,用榫卯將其結合,是東方語境下的巧捷心思。

海綿椅

設計師時天一使用曾被用在軟墊家具中的泡沫,強化其奇特的紋理及微妙的顏色,將材料原本的柔軟和靈活特質實驗運用在海綿椅上,以捆綁的形式探索椅子設計的另一種形態。

策展人薛天寵:

這些設計直觀地令人感受到話語權的明顯轉向。

我們學的設計史學、設計理論、設計批評等等都是西方的,從前的整個話語權都在西方。現在的話語權逐步轉向。要輸出我們中國的設計——不是迎合西方過往的認知與語境,而是脫離符號化、元素化、西方凝視化的設計,由我們重新構建一種新的設計塑造。應該開始有現在這樣的抗衡,這是我們當下的思潮。”

大漆屏風-繩結記事

李鼐含的“大漆屏風-繩結記事”以天然可持續、千年不腐的髹漆為優質材料,將天人合一的東方美學用當代的藝術設計敘事以器作載講述。

在新的價值體系的建立中,中國設計可以用現代的技術,以自己的認知與內核澆灌出植根于本土文化土壤的果實。在曹峰看來,全球化的體系經過多年長跑,就會產生現在的“去全球化”:“在這過程中一定會產生一個新的價值體系。中國的從業者要抓住這個機會,在這個過程中去產生差異化的創作,而不是去尋求另一個價值體系的認可。我們未來可能會更多地去推介一些這樣的設計。”

現在的設計終將進入未來的設計歷史,對現代的回應以及對未來的暢想并不沖突——一百年前設計的椅子現在坐來也很暢快。而新材料、新科技、呼應互聯網時代的新設計語言、交叉學科的視角和審美、細分的產業組成和更歡迎創意人才的姿態,以及在“去功能性”浪潮開始后投射有時代思考的社會思辨和更加個體化的表達,是未來的椅子所能帶來的新的設計回響。它發于設計,不止于設計。