從樂舞百戲圖“建鼓”看漢代禮樂的發展

——以沂南漢墓為例

祝幸益

(江蘇師范大學,江蘇徐州 221116)

一、樂舞百戲畫像石在漢代的產生

漢畫像石是漢代在地下墓室,墓地祠堂及其他建筑物上刻畫肖像的一種建筑構石,起源西漢而繁榮東漢。隨魏文帝曹丕下旨“崇古復禮”,大興土木,摧毀冢祠,興建宗廟,最終走向衰敗。漢畫像石的分布很廣,主要集中在山東,江蘇北部,安徽和四川一帶。樂舞百戲在漢畫像石中通常是由多種素材組合出現的,是表現漢代喪葬題材的藝術品之一。藝術品的產出、發展與當時的社會背景、經濟水平、文化制度有著密切關系,這說明漢畫像石的創作與生產都受制于社會的各類環境。

漢朝前期在禮教方面仍遵循百家爭鳴的思想,流行“方仙思想”和“黃老之學”。漢武帝為鞏固政權,采用董仲舒“廢黜百家,獨尊儒術”的建議,故儒學成為當時正統思想。這極大地滿足了武帝劉徹渴望封建經濟的穩定和集權于中央的愿望,也是漢畫像石萌生的起點。東漢25年劉秀即位,人民生活趨向穩定,國家經濟得到發展。于是厚葬之風開始興起,并延續影響到美術方面,漢畫像石應運而生。

明代邱濬在探索漢朝墓葬制度時說:“人子于其親,當一于禮而不可茍。于其生也,則既事之以禮矣,迨其死也,其體魄之歸于地者,為宅兆以藏之,其魂氣之在乎天者,為廟祏以棲之。”[1]其思想表明,視死如生的漢人把祠廟看作亡者魂靈之所,宅兆看作是亡者身體魂魄的歸宿,并將其住處仿照人生時建造。如何給亡靈安排居所使其享受極樂成了墓葬藝術創作中最重要的任務,東漢時期畫像石藝術極其興盛,就是依賴于這一社會環境而發展的。

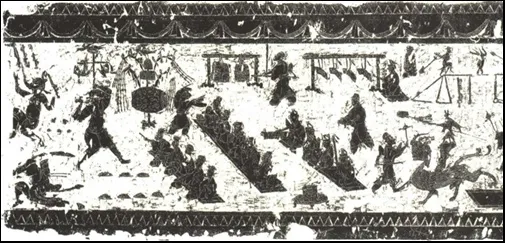

樂舞百戲圖在山東沂南漢墓中被人們發現,此圖位于漢墓東壁橫額上,寬50厘米,長236厘米。展現了演出時的盛大場景,并細致地刻畫了幾十位演員的手技、樂器演奏、翻跟頭、高空雜技、舞蹈、幻術等節目。畫面中的線條刻畫簡潔流暢、風格古樸。仔細觀察畫面邊緣有鋸齒紋和垂帳紋,使得石刻更具有裝飾性與觀賞性。圖中內容總體可以分為樂舞與雜戲表演。(如圖1)從左到右樂器依次為建鼓、銅鐘、排簫、笙、斛等,這些樂器構成了傳統雅樂。其中值得討論的是建鼓,位于畫面的中心,旁邊站著鼓史正邊擊鼓邊舞蹈,這是漢代獨有的建鼓舞。圖中三分之一篇幅描繪雜技馬戲,統稱為百戲,在漢代達到了空前的繁盛。從沂南漢墓的樂舞百戲圖中可以欣賞到飛劍跳丸、戴竿之戲、繩技等精彩絕倫的百戲表演。

圖1 沂南漢墓樂舞百戲圖局部

二、沂南漢墓樂舞百戲圖“建鼓”的內容解析

漢畫像石是研究漢代文化制度、社會發展的重要圖案資料。兩漢時期經濟文化繁榮發展,樂舞因此興起。賞析沂南漢墓出土的樂舞百戲圖,發現其樂器種類、數量和規模與前朝相比都有了明顯的進步與突破。

1.樂舞百戲圖中“建鼓”的構成

研究結果表明,建鼓是樂舞百戲圖中最常出現,也是我國最早出現的打擊樂器之一,并經常參與祭祀天地、驅災除疫等活動。充分展現了漢代人民祭祀活動的興盛。從圖中可以觀察到一位中年男子向左注視建鼓,下身作大弓步,正在進行建鼓舞表演。整體來看,建鼓位于全圖中心偏左的位置,由鼓座、鼓身、鼓楹和頂部的羽葆裝飾組成;鼓座是元寶形,鼓楹從中心貫穿連接鼓身起支撐的作用。鼓身類似橢圓形刻有幾組裝飾紋樣,尾部還有三角紋飾,使畫面更具裝飾性與生動性。與現代的鼓不同,漢代的建鼓具有頂部裝飾。鼓的羽葆多使用野雞的尾毛制作而成,羽葆中心的細長竹竿上飾有絲狀流蘇,可隨風四處飄揚,讓觀者產生美的感受。

觀察樂舞百戲圖中建鼓的造型,整體沿著中線鼓楹呈對稱的形態,散發出漢代古典藝術品的秩序與莊嚴。從局部觀察到對稱中呈現出不同形態,鼓的羽葆作隨風飄揚狀,使圖案整體嚴肅中又多了些生活實感,增添天真清新的趣味。鼓身刻畫了斜線、三角、波折等幾何紋樣,右側的鼓面上還有近似太陽的圖案,說明了建鼓具有實用演奏和傳遞信息的功能。太陽代表著上天,漢畫像石中“飛升成仙”題材頻頻出現,鼓上的太陽紋樣是為了表現亡者已經進入另外一個世界,表達了生者對已故之人的美好期盼。整個畫面大多采用陰刻技法,線條流暢圓轉,技法成熟,嚴整而有章法,尤賦意趣。

2.樂舞百戲圖中建鼓的作用

建鼓是漢畫像石中不可或缺的一部分,在《中國漢畫像石全集》第一卷山東漢畫像石中建鼓相關圖片占有十三幅,而且多出現在樂舞百戲題材的漢畫像石中,可見建鼓的是工匠們最常選擇的圖像之一。

建鼓作為漢代禮樂中的典型符號,展現了漢代樂舞之高超水平,它與不同樂器組合演奏,發揮了其愉悅功能。建鼓二字可以分開討論,《周易》中記載了建鼓的祭祀作用:“以雷鼓鼓神祀。”[2]古代人民認為鼓發出的聲音與雷聲相似,敲鼓時發出的“隆隆”聲有向上天傳遞信息的作用。建鼓圖案下方通常配置人間樂舞百戲的盛況,《后漢書·祭祀志》[3]中曾明確提到:“立春之時,迎春于東郊,祭青帝句茫……歌《青陽》,八佾舞《云翹》之舞。”[4]不僅立春,春夏秋冬四季都有不同的祭祀歌舞,可見漢人是以樂舞為祭祀天神的主要途徑來通神、娛神。隆重的儀式和樂舞組合使神娛樂祥安,最大程度地滿足人們的美好愿望。

據史書記載,喪葬題材中樂舞百戲的娛人功能與漢代宴請助興的社會習俗有關。漢代商業繁茂和國力強健,民眾的享樂意識也逐漸產生,追求安逸樂之風是普遍的愿望。藝術品通過瞬間的形象來記錄生活和反映現實,觀者通過欣賞藝術品來認識自我、了解歷史,辨別虛實。漢畫像石中建鼓的形象反復出現,可見漢代禮樂制度發展之繁榮。

三、以樂舞百戲圖“建鼓”分析漢代禮樂的發展

建鼓與普通的鼓不同,它的名字由是建木與鼓的組合而來的。由學者認為建木有著圖騰柱的性質,是架起天地之間的一座橋梁,溝通傳遞上天之意的圣木,所以建鼓自然也有著相同的象征含義,被視為祭祀中不可缺少的樂器。目前沒有文獻資料可知建鼓的最初起源,在先秦時期的《左傳》中有提及建鼓二字,后多在漢畫像石中出現,并且是唯一從漢代流傳到后代的大型樂器,可見建鼓在漢代的禮樂制度中使用之廣泛,漢代畫像石中多出現建鼓圖案,正表明建鼓祭祀的圖像內涵和實際應用與禮樂核心相統一。

1.漢代禮樂發展制度演變

春秋末年“禮崩樂壞”,西漢時對宮廷禮樂進行重新修訂。這更使得建鼓多樣化發展,為了適應音樂和其他藝術形式的豐富性,出現如雜技建鼓和雜技鼓車等形式,這一時期建鼓種類之豐富是歷史上少有的。漢代高祖吸取了秦朝滅亡之經驗教訓,注重禮樂教化之意義。故漢初雅樂將《周禮》的用樂制度視為根基,從而新制禮樂。漢高祖重視吉禮,令唐山夫人作祭神祭祖之樂章,名《房中祠樂》。音調多作“楚聲”,是他故土徐州沛縣民間的音樂。

發展至漢哀帝時,俗樂成風,吏情敗壞,哀帝下詔廢除樂府。樂府中有一大批曾掌管俗樂的樂工遭到革職并流向民間,但革職之后國家并沒有針對宮廷禮樂提出實質管理措施,俗樂之風仍在流行。東漢光武帝同樣看重吉禮。舉辦的郊祀規模宏大,雅樂在這一時期得到重視,力求富麗堂皇,娛樂效果強烈。這也可以解釋為何漢代雅樂形制豐富,雅俗俱陳。

就樂器的運用而言,漢代樂懸運用并不依賴于音樂內容。由漢畫像石及其他圖片資料可證建鼓及其他樂器不僅是當時吉禮所奏雅樂之用,而且還是相和歌,百戲和鼓吹樂的重要伴奏樂器,雜技用器,響器和禮器,其種類之繁多都是為了滿足不同場合之需。不幸漢末混亂,樂工到處逃散,禮樂器也被毀。

2.漢代禮樂發展功能轉變

(1)西漢時期禮樂制度——等級森嚴

從近年考古發掘的漢代樂器方面的資料可以觀察到,墓葬出土的樂器在品種,數量和種類上都在不斷地增加。西漢發掘出的樂器考古資料表現出明顯的等級性特征,在高級墓葬中這種情況尤其明顯。如洛莊漢墓樂器坑,有木瑟7件、琴1件、懸鼓2套、建鼓1套、小鼓4件、竽和錞于各1件、鉦1件、鈴1件、銅串鈴8件、編鐘19件、編磬6套計107件。[5]而漢朝時列侯的隨葬樂器的數量與種類明顯少于諸侯,由此可見西漢時期的禮樂制度等級森嚴,禮制明確。

(2)東漢時期禮樂制度——娛人娛神

漢初,國家的統治階級多來自社會中下層。與其他時代不同,前代的沉悶深厚的古樂已經不適應漢代社會發展的需求和統治者的審美。《晉書·樂志》記載:“漢高祖自蜀漢將定三秦,閬中范因率賨人以從帝,為前鋒。及定秦中,封因為閬中侯,復賨人七姓。其俗喜舞,高祖樂其猛銳,數觀其舞,后使樂人習之。[6]由此可見高祖更偏向俗樂。從漢代樂器考古材料中也可看出,金石鐘磬之類禮樂重器日漸衰微,取而代之是輕盈小巧的樂器,演奏出輕盈靈動效果。

武帝時期博士弟子置于太學,東漢光武帝時期,洛陽建有博士舍和講堂,引來不少學士聚集京師。除中央太學和官邸學外,各縣都有國學,而地方又有縣,郡,鄉,聚四級普通教育機構。同一時刻漢代學者自辦“私學”,收徒講學的現象十分普遍,學習之風濃厚。普通民眾受教育程度增加,社會整體文化水平提高。為漢代音樂興盛提供了機構保障與廣泛社會基礎,全民研究音律,偏愛音樂之風甚囂塵上。與此同時,漢代禮樂的職能也悄然發生著變化,不囿于祈神致福和敬天祀地的原始方式,脫離神秘而莊重的等級限制,而開始被人們接受使用,漸漸邁向日常社會,與世俗生活接軌,抒發個人情感追求,展示自身獨特風貌。

(3)漢代禮樂功能轉變

禮樂概念萌芽于周代,西漢以后正式形成。“禮也者,合于天時,設于地財,順于鬼神,合于人心,理萬物者也”[7],禮,是集天時地利與人和,順應先祖神靈、天下萬物的東西,禮器即禮的物化。歷代宮廷禮樂中,建鼓歸于有聲禮器之列。漢高祖劉邦即位后提及“頗采古禮與秦儀雜就之”[8],制定出祭祀禮儀的規范,從中可以看出禮樂制度的重要程度。而禮樂制度在西漢至東漢期間有較為明顯的轉變,由上總結漢朝禮樂的功能由西漢時期擁有森嚴的等級轉向東漢時期娛心娛神,為人享樂。

3.對后世禮樂發展的影響

建鼓是古代傳統禮樂的代表樂器之一。它并沒有被人們遺忘,而在后世祭祀活動中發揮著獨特的作用。2019年,北京天壇西門神樂署進行了《中和韶樂》的表演,其在清朝時期是規格最高的禮樂,有著“成教化助人倫”的特點,表演意在傳播中國宮廷雅樂魅力和“大樂與天地同和”的禮制思想。中和韶樂起源于古典雅樂,共有105種樂器,分別是編鐘、編磬、镈鐘、特磬、建鼓等,全部樂器均使用金、石、土、革、絲、木、匏、竹,達到了八音俱全的目的。實際演奏時建鼓在表演的每一章節均出現,一個字對應一個音節,由鐘聲開頭,三次叩擊建鼓結尾,鼓聲的莊重讓人仿佛置身古代,

四、結語

建鼓作為禮樂文化的一個重要符號,實用意義不曾改變,象征意義從古至今有所轉變,從漢代儀式祭祀的中心轉為藝術審美的中心,最后成了現代國家禮樂文化的中心,參與了社會的變遷并與社會共同進步。建鼓不僅用于觀賞,更用于教化育人。建鼓作為禮樂的代表符號,在文化長河中脫穎而出,此禮樂不僅取前人之精粹且與當代審美的選擇相適應,成就了古今皆宜的中華樂章!