揚琴曲《鳳凰于飛》中的民族風格

于沁菲

(青島大學音樂學院,山東青島 266000)

一、作者及作品簡介

優秀音樂作品的誕生離不開作曲家深厚的創作功底以及濃郁的地方風情和文化素材,《鳳凰于飛》便是充分展現民族風貌的佳作。

(一)作者簡介

桂習禮先生,中央音樂學院教授,一位將自己畢生心血傾注在揚琴發展道路上的演奏家、教育家、作曲家,在揚琴創作、改革等方面獲得了多個獎項。桂習禮先生創作了眾多優秀的曲目,在教材編寫、作品創作方面做出了重要貢獻,無論是具有傳統音樂風格的《昭君怨》、根據歌曲改編的《映山紅》,還是富含不同地域特色的民族音樂作品,都具有鮮明的故事性。呈現土家歌舞樣貌的《土家擺手舞曲》、具備新疆地區音樂特色的《喜訊》、以布依族民間音樂為創作基礎的《鳳凰于飛》,以及具備河南戲曲音樂素材的《流水歡歌》[1]等等諸多佳作均呈現出桂習禮先生十分注重體現各民族民歌及舞蹈文化的底蘊。此外,他在揚琴改革及教育事業方面也有重要功績:1968年,“轉盤轉調揚琴”的研制突破了此前揚琴音域較窄的局限;為了提高學生演奏水平及基本功,他還成功發明了新型練功槌;后來還研制或改進了含有半音便于演奏的501、402等諸多型號的揚琴。桂習禮先生編創的樂曲民族風情濃郁、技法運用新穎,促進了揚琴藝術的傳承與民族文化的傳播。

(二)作品背景及簡介

揚琴明末傳入中國至1949年之前,其主要以伴奏樂器的角色出現,整體發展也十分緩慢,而1949年之后隨著國家對民間音樂的大力搜集與整合,包括揚琴在內的民族樂器在曲目創作、形制改良等方面取得了迅速的發展。20世紀80年代初至今是揚琴作品創作的成熟期[2],無論是題材類別、表演形式,還是內容和技法運用都具有多樣且豐富的特點,其改革和教育體系也迅速發展。在這個大背景下,桂習禮老師創作出了描繪少數民族生活畫卷且具有布依族音樂風格特征的揚琴曲《鳳凰于飛》,此曲采用民族五聲調式,呈現了布依族的婚嫁場面和對新人未來的美好愿景。

二、作品的民族特色

民族民間音樂在20世紀以來被廣泛應用于器樂獨奏、重奏、協奏曲的創作中,西南地區的民族音樂為《鳳凰于飛》提供了豐富的音樂要素,此曲在命名、取材以及技法運用方面均體現出鮮明的民族風格。

(一)取材的民族性

此曲曲名概括了音樂的主題,其文化內涵豐富、寓意深刻,中華優秀傳統文化蘊含其中。《詩經·大雅·卷阿》是歌頌周天子功德的詩篇,其中所載:“鳳凰于飛,翙翙其羽,亦集愛止。藹藹王多吉士……媚于天子。鳳凰于飛,翙翙其羽,亦傅于天……媚于庶人。鳳凰鳴矣,于彼高崗……雍雍喈喈”[3],此三章借鳳凰與群鳥表達了賢臣盡心追隨周王左右和君臣愛民的美好盛況與和諧氣氛。鳳凰本就是一種華貴、吉祥的象征,后來隨著時代的發展便被賦予了夫妻美滿和睦、生活和美的寓意。[4]

布依族人民生活在四川、云南等省份,但主要居住在貴州,他們能歌善舞,創造了豐富多彩的音樂文化。民歌具有獨唱、齊唱等多種演唱方式,據其形態不同可分為實用功能民歌和儀式功能民歌,主要有酒歌、浪哨歌、山歌等等,其曲調有大調和小調之分,又因他們生活區域的不同,調式、旋律、節奏等也會有所不同。[5]《鳳凰于飛》中第一主題所吸收的《伴嫁歌》屬于小調,[6]這是此曲重要的創作素材,具有抒情性較強和明亮的特點。《伴嫁歌》屬禮俗歌曲,源于哭嫁,表達離別親人、朋友的不舍情感,伴嫁舞為姑娘出嫁時跳的舞蹈,場面有悲有喜,二者同為布依族的習俗。作者充分將布依族民歌風格和舞蹈特色運用于《鳳凰于飛》,將富有民族特色的揚琴技法與《伴嫁歌》結合來表達樂曲,其中也不乏對西方作曲技法的吸收。此曲既體現了新婚佳人對未來生活的美好愿景,也描繪了布依族姑娘出嫁時的熱鬧場景。

(二)音樂本體的民族性

樂曲的民族性主要在曲式結構、主題旋律、技法、織體等方面體現。從調式上看,布依族民歌與揚琴曲《鳳凰于飛》極其相似,前者雖存在因區域不同調式存在差異的情況,但基本上為徵、商、羽調式的運用;后者調式布局依次為E羽-A羽-A徵-E羽,二者均為民族五聲調式。《鳳凰于飛》的音樂以婚嫁的程序展開,吸收了伴嫁歌、舞的音樂要素,散板、慢板、中板、快板、散板五個部分的構成符合中國傳統音樂的發展原則,以下將對該曲目的各個部分進行分析以探究其中的民族特色。

1.散板:花香鳥語,喜氣洋洋

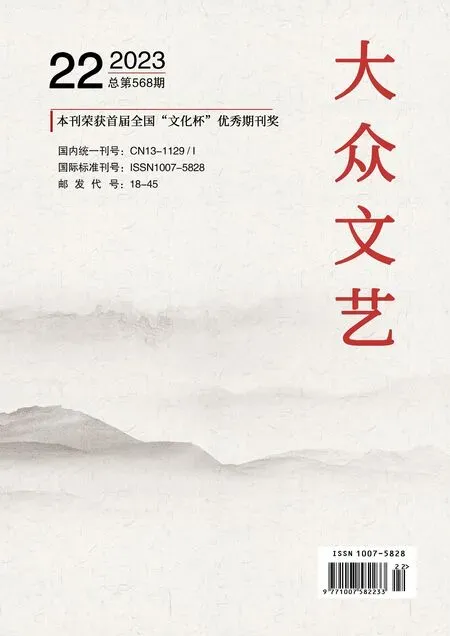

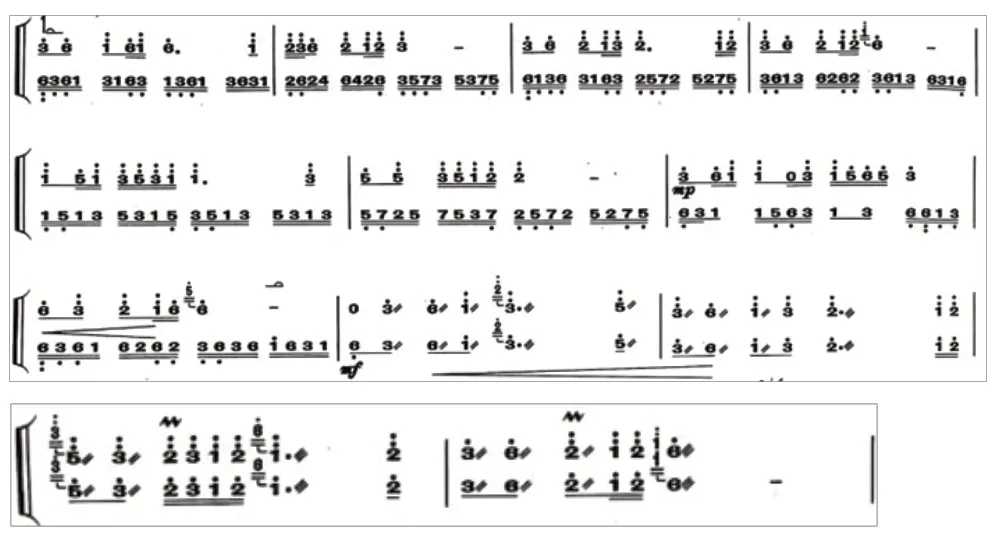

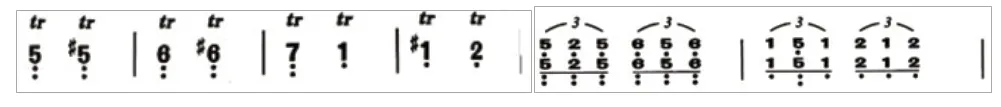

此部分為4/4拍,E羽調式,六小節的長度描繪了一幅在平靜的山林里喜悅的氣氛逐漸在村莊散漫開來的畫面。其中鼓聲和鳥鳴的模仿十分具有創新意義。

作曲家用低音區6和3的交替演奏、音符時值逐漸縮短以及力度的變化來模仿厚重的民族性鼓聲由遠及近的效果(見譜例1[7])。四分音符由“pp”開始做漸強,時值變化部分用均勻的力度演繹,最后以輪音推向高潮。

譜例1

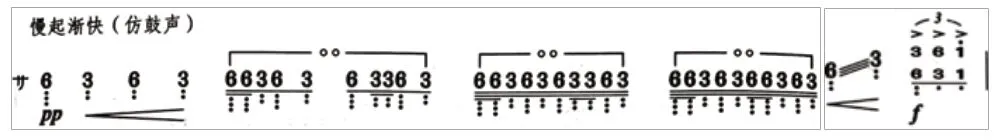

反竹的技法與倚音的運用也是本曲的特色,演奏時要輕快靈動。正竹與反竹的交替演奏既體現了音色的鮮明對比,也模仿了山間鳥兒們一呼一應的鳴叫所帶來的歡樂氣氛(見譜例2),對自然界中音響的模仿是作者表達民族風格的特殊方式。

譜例2

2.慢板:離別出嫁,美麗柔情

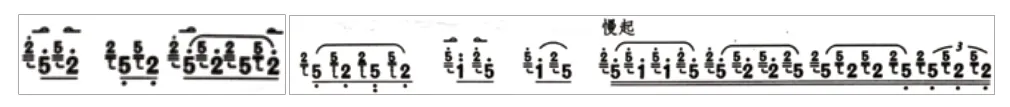

此部分出現主題旋律,整體為4/4拍,A羽調式,以三個小樂段[8]表達了布依族姑娘因出嫁而產生的對親人不舍、細膩及自身激動的情緒相互交織的情感,盡顯柔情。

第一樂段為8-19小節(見譜例3),共三個樂句(見標注),小節間有明顯的呼吸感,具有歌唱性,在此主要運用了輪音的技法,音域不超過八度,旋律柔和、多為跳進。反觀布依族民歌,其常用于祝酒等場合的大調沉穩,音域會寬到八度,用于情歌的小調則較窄,多為五度以內,可見此段旋律對布依族民族風格的鮮明體現。另外,“布依族人民在演唱民歌時通常在樂句中做音量的處理,音符也具有‘裝飾性潤腔’,常使用波音和倚音”[9],從以下樂曲旋律中同樣可知作者做了細致的強弱安排且每句句尾均有漸弱,也多次運用了上述兩種裝飾音(見標注),模仿了布依族的襯腔。由上可知,樂曲在旋律進行、音符處理等方面與布依族民歌的特征相同,充分展現了其民族音樂特色。

譜例3

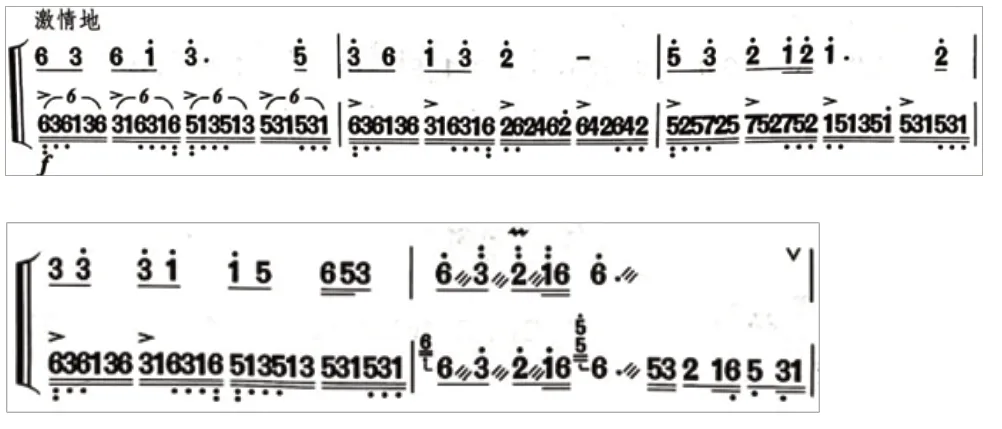

第二樂段為20-31小節(見譜例4),旋律輕巧,其主題材料為第一樂段的高八度變奏。其中20-27小節采用了主調音樂織體,左手反竹演奏的旋律為主角,右手聲部演奏的分解和弦用以支撐和豐富高聲部曲調的色彩。28-31小節體現了布依族小調有時擴展到八度的特點,此處利用持續輪音奏出旋律,感情質樸且具有鮮明的少數民族山歌特色。

譜例4

第三樂段為32-36小節(見譜例5),情緒較之前兩段激動,是整個慢板的高潮部分。高聲部的旋律是對第一樂段第三樂句的變奏,由左手奏出;低聲部為右手演奏分解和弦,六連音應注意音頭的突出。

譜例5

3.中板:送親傘下,輕歌曼舞

此部分為A徵調式、復樂段,第二樂段是第一樂段的變化發展,速度較慢板稍快。節拍一改之前悠揚的4/4拍,轉為富有動感的3/8拍。高聲部反竹的技法使音色清脆,低聲部用正竹演奏加以襯托(見譜例6),這也使得少數民族輕快的舞曲風格盡顯其中,體現了姑娘輕盈的舞步與按捺不住的歡樂。

譜例6

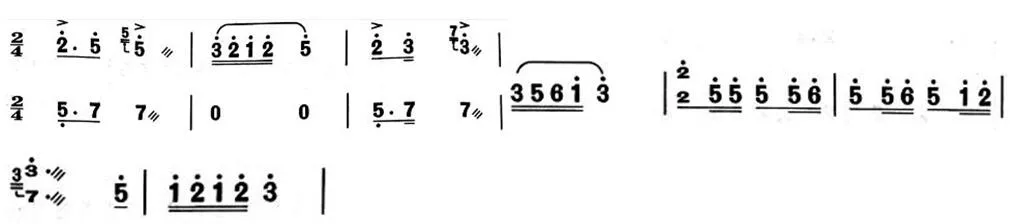

4.快板:歌舞慶賀,熱烈歡騰

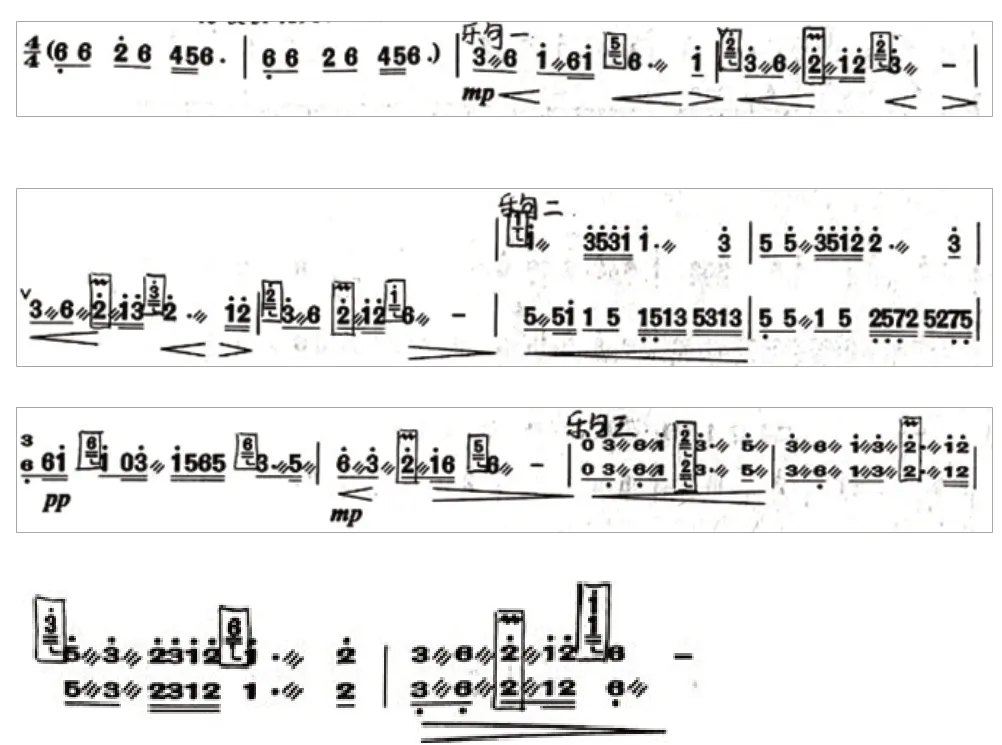

此部分為A徵調式,2/4拍,是整首樂曲的高潮,淋漓盡致地體現了人民以歌舞的形式對婚禮慶祝的熱情情緒,在此主要通過多樣的節奏與技法應用體現民族風格。

譜例7

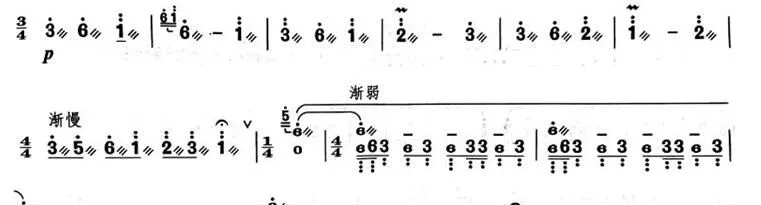

其次,揚琴技法與音符、節奏的緊密結合是作者體現民族特色的重要方式。逐漸作半音上行的顫音與三連音的結合(見譜例8)既突出了八度雙音帶來的張力,也進一步將音樂情緒推向高潮。

譜例8

同小節內跳音與前十六后八節奏型的組合,及其與帶有裝飾音的八分音符連用造成了俏皮與緊湊感(見譜例9),二者形成了鮮明的強弱對比。

譜例9

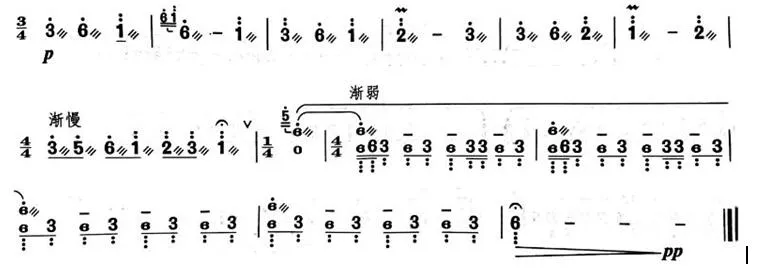

5.尾聲:夜闌客歸,情深意長

尾聲回到E羽調式,與引子相呼應,回歸主題、韻味無窮,旋律平靜優美且盡顯情感細膩與溫情。運用的3/4、4/4與1/4拍為布依族民歌常用的節拍,最后高聲部6的輪音塑造出弱而流暢的音樂線條,低聲部做漸弱漸慢以模仿鼓聲的悠然遠去,這與引子的鼓聲相應和,使樂曲韻味十足,刻畫了一幅夜晚客人離開,一切回歸安逸與平靜的場面。

譜例10

三、結語

我國民族民間音樂是中華文化的重要組成部分,不僅蘊含著各民族自身獨特的音樂風格,也具有深厚的文化價值。隨著國家對優秀傳統文化繼承與弘揚的重視,時至今日,表現新疆維吾爾族風情的《絲路掠影》、呈現戲曲音樂特點的《林沖夜奔》以及具備藏族格調的《拉薩行》等等眾多體現民族色彩的揚琴作品被創作出來。《鳳凰于飛》作為其中之一,描繪了一幅布依族人民美好生活的畫卷,五個部分各具特色、主題鮮明。此曲之所以具有突出的民族風格與以下幾點密切相關:第一,音樂素材來自作曲家的深入調查與研究;第二,曲目名稱具有中華文化內涵;第三,整曲運用了布依族民歌的常用調式、節奏特征和旋律特征,以及中國傳統樂曲散慢中快散的結構布局。

當代揚琴作品題材豐富、體裁多樣。為使揚琴藝術甚至是民族音樂更好的弘揚,多方應各盡所能,例如:作曲家要保留傳統因素和民族風格特色,并在理念上走創新之道,做到存本注新;演奏者要從理性和感性角度增加自身對作品的理解,深度分析作品、把握情感表達與提升專業技能;聽眾要提早了解曲目相關的文化及作曲家的創作背景等。只有這樣,民族文化方能在世界的舞臺上更加熠熠生輝。