防城港海域沉積物重金屬分布特征及風險評價*

龐國濤,閻 琨,2,張曉磊,3,楊源禎,李 偉,謝 磊

(1.中國地質調查局煙臺海岸帶地質調查中心,山東煙臺 264000;2.中國地質大學(武漢)環境學院,湖北武漢 430074;3.中國海洋大學海洋地球科學學院,山東青島 266100)

海洋沉積物中的重金屬由于毒性和持久性,往往通過生物累積效應在高等生物體內富集,從而對人類健康產生危害[1,2]。海洋中的沉積物是元素地球化學循環的重要載體,是海洋重金屬的存儲介質,環境中的重金屬進入海洋后容易被水體中的生物和懸浮顆粒物體吸附而沉淀,最終富集到沉積物中。當環境發生變化時,沉積物中的重金屬可以重新釋放到海水中再次循環污染,因此沉積物既是重金屬的“匯”,也可能成為“源”[3]。海洋沉積物作為重金屬污染物的蓄積庫,對其污染情況進行研究可為海洋生態保護治理提供科學依據。

防城港是我國西南地區第一大港,也是我國的深水良港,是我國西南地區走向世界的海上主門戶。防城港海域區域位置突出,隨著中國-東盟自由貿易區的建設,海上國際貿易、沿岸冶金工業、海水養殖等行業迅速發展,現已成為中國西南地區極具影響力的經濟發展地帶,隨之而來的海洋環境問題也日益受到關注。黎清華等[4]對防城港潮間帶表層沉積物中重金屬的研究發現,其重金屬含量均符合國家海洋沉積物質量一類標準,潛在生態風險較低;王毅等[5]對防城港近岸海域及河口溶解態重金屬污染情況的研究發現,海水中Zn、Pb和Hg存在一定程度的污染;劉國強等[6]采用污染指數法和潛在生態風險指數法對防城港南部海洋傾倒區沉積物中的重金屬進行評價,結果顯示Hg、Pb、As和Zn含量屬中等污染水平;筆者曾基于2020年樣品數據對防城港近岸海域表層沉積物中重金屬進行研究,結果顯示沉積物中重金屬含量均符合港口航運區標準,但Cu、Hg含量屬于輕微污染,存在一定的潛在生態風險[7]。綜上,前人多是對防城港近岸沉積物和海水中的重金屬進行研究,但研究時間較早且未開展反映時間序列的沉積物重金屬分布特征的研究,對防城港海域的航道兩側及錨地等受人類經濟活動影響相對明顯的海域沉積物中的重金屬研究還存在空白。因此,本研究基于2021年防城港海域采集的表層、柱狀沉積物檢測數據,利用地累積指數法、潛在生態風險指數法和一致性沉積物質量基準法對防城港海域沉積物中重金屬的污染現狀進行評價,并對其時空變化規律及趨勢進行研究,為探究該區海域環境狀況、保護海洋生態環境提供基礎數據和理論支撐。

1 材料與方法

1.1 樣品采集

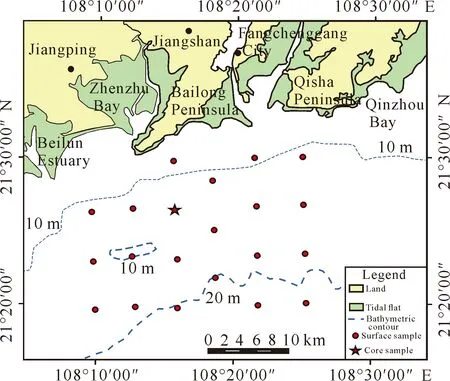

2021年9月在防城港海域采集表層沉積物樣品21件,柱狀沉積物樣品1件,采樣點分布如圖1所示。采用箱式取樣器采集表層(0-5 cm)沉積物樣品(剔除沉積物中的生物質等殘體),用潔凈木鏟裝入準備好的聚乙烯袋中密封低溫(<4 ℃)保存直至送樣。柱狀沉積物(FC14Z)利用振動活塞取樣器取樣,取得樣品后現場分樣,柱狀樣長176 cm,重金屬樣品按10 cm間隔分樣,并裝入聚乙烯袋中密封低溫保存。210Pb和137Cs測試樣品采集按照20 cm間隔分段(最底樣間隔16 cm)進行分樣,裝入聚乙烯袋中冷凍(<-20 ℃)保存。樣品的采集與貯存均按照《海洋監測規范:第3部分 樣品采集、貯存與運輸》(GB 17378.3-2007)[9]的相關規定進行。

圖1 采樣站位[8]

1.2 樣品測定

樣品測試分析在中國地質調查局青島海洋地質研究所海洋地質實驗檢測中心完成。沉積物樣品中的有機質、粒徑及重金屬元素含量測定均嚴格按照《海洋監測規范:第5部分 沉積物分析》(GB 17378.7-1998)[10]進行。總有機碳(TOC)、總氮(TN)含量采用全自動元素分析儀(EA3000 Elemental Analyzer)測定;總碳(TC)含量采用碳硫分析儀(CORRY200)測定;主量元素Al2O3、Fe2O3采用X射線熒光光譜儀(Rigaku ZSX Primus Ⅱ,日本理學)測定(檢出限0.01%);沉積物粒度采用激光粒度分析儀(Malvern Mastersizer 2000)進行分析,測量范圍為0.02-2 000.00 μm,分辨率為0.01,分析誤差小于2%;Cu、Zn、Pb、Cr、Cd和Ni元素由電感耦合等離子質譜儀(Thermo X Series 2)測定;Hg和As使用雙道原子熒光光度計(AFS-920)測定。重金屬元素平行樣的相對誤差小于0.5%,標準物的回收率為110%-125%。柱狀沉積物中的210Pb、226Ra采用高純鍺γ譜儀(CANBERRA-BE3830)測定。本研究采用恒定初始濃度(Constant Initial Concentration,CIC)模式[11]對柱狀沉積物中的過剩210Pb沉積年代進行計算,CIC模式的計算公式如下:

(1)

式中,t為沉積物的沉積年代;A0為柱狀樣沉積物表層210Pb的比活度(Bq/kg);Ak為柱狀沉積物深度為k時210Pb的比活度;λ為210Pb的衰變常數(λ=0.031 14)[12]。

1.3 評價方法

1.3.1 地累積指數法

地累積指數(Geo-accumulation Index,Igeo)法是評價單一種類重金屬污染程度的方法,該方法既考慮自然成巖作用又兼顧人類綜合活動等對沉積環境的影響,常用于評價沉積物中重金屬污染水平[13],其公式為

(2)

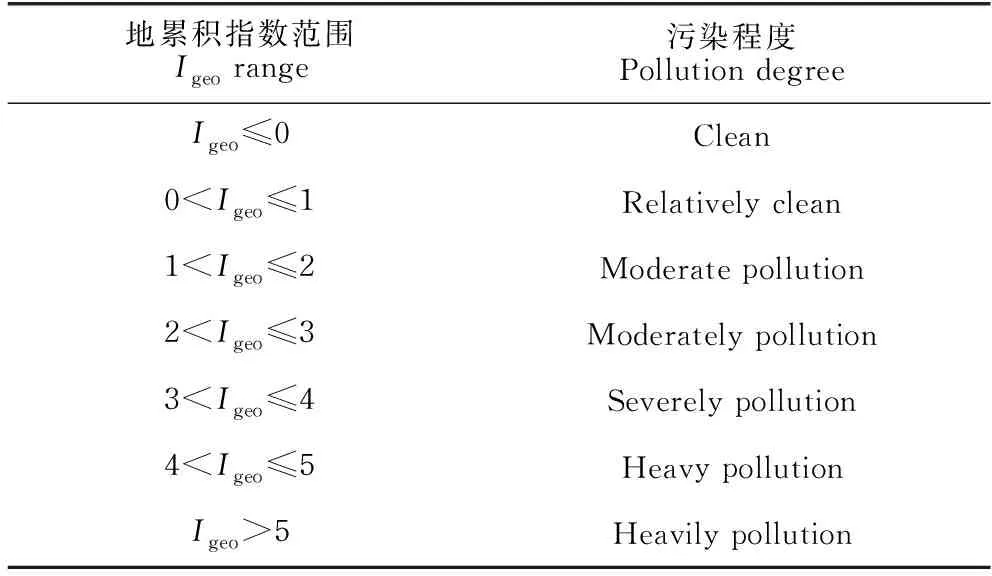

表1 地累積指數與污染程度的關系

1.3.2 潛在生態風險指數法

潛在生態風險指數(Potential Risk Index,RI)法是通過先評價單個重金屬元素潛在風險而后累計評價多種重金屬綜合潛在生態風險的方法。該方法綜合應用生物毒理學、生態學和環境化學等方面的內容,定量呈現重金屬的潛在風險程度,是國內外評價沉積物質量最為有效的方法[14]。計算公式為

(3)

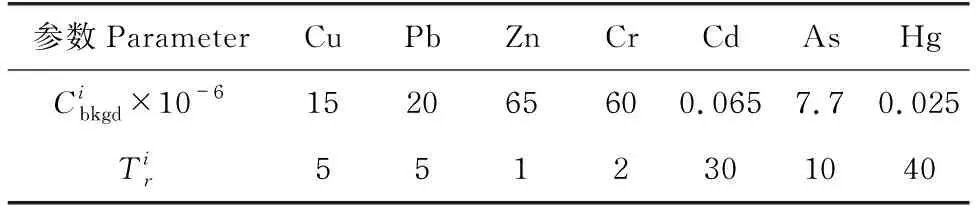

表2 沉積物重金屬的背景值和相應毒性系數

表3 潛在生態風險指數與污染程度的關系

1.3.3 一致性沉積物質量基準法

一致性沉積物質量基準法(Consensus-Based Sediment Quality Guidelines,CBSQGs)是基于概率統計來預測沉積物生物毒性風險的重要評價方法[17]。針對研究區沉積物中的重金屬,一致性沉積物質量基準法設定了各重金屬元素相應的閾值效應含量(Threshold Effect Concentration,TEC)和可能效應含量(Probable Effect Concentration,PEC)。當沉積物中重金屬實測含量值低于TEC時,表明重金屬引發的生態危害發生概率通常低于25%,可認為其不會產生有害生物效應;當重金屬實測含量值高于PEC時,該重金屬引發的生態危害發生的概率通常高于75%,認為其引發的有害生物效應可能性較大[18]。7種重金屬的CBSQGs值如表4所示。

2 結果與分析

2.1 表層沉積物中重金屬含量特征

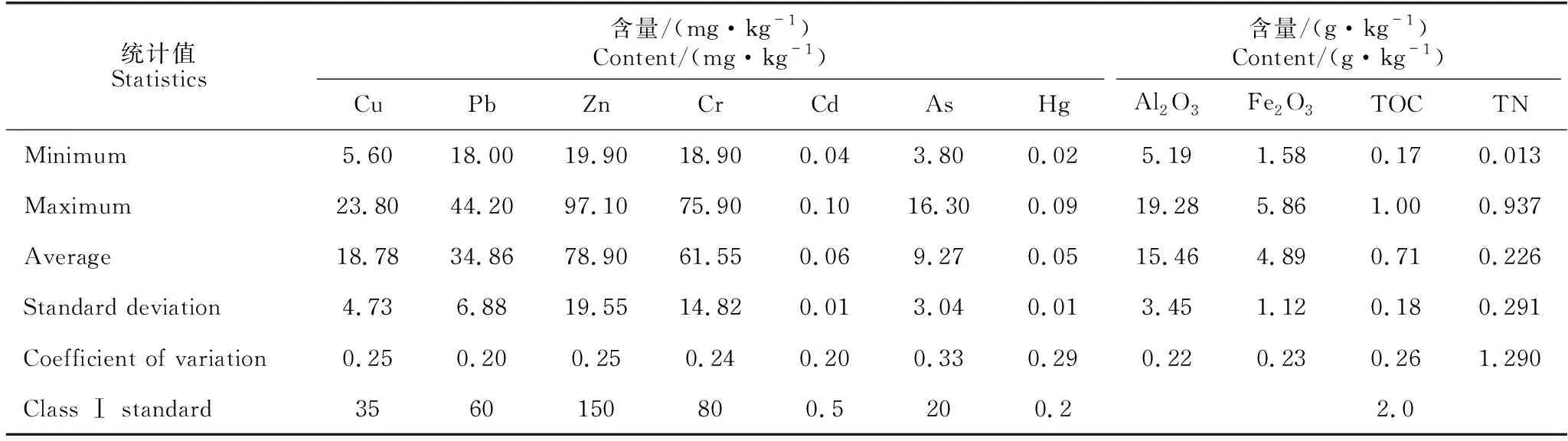

研究區沉積物重金屬含量統計特征如表5所示,7種重金屬含量均符合國家海洋沉積物一類質量標準。變異系數能夠反映元素空間分布特征及受人類活動影響的程度[19],研究區內7種重金屬的變異系數相對較小(<36%),初步判斷防城港海域表層沉積物中重金屬分布相對均勻且主要受自然沉積的影響。TN的變異系數較大(129%),說明其分布較為離散且在沉積過程中受人類活動影響較明顯。

與國內其他典型海域相比(表6),防城港海域表層沉積物中重金屬平均含量處于中等水平。防城港海域表層沉積物與渤海表層沉積物相比,僅有Pb的平均含量較高;Pb和Zn的平均含量高于眉山灣表層沉積物;防城港海域表層沉積物中重金屬的平均含量均低于廣東沿海表層沉積物;與臨近區域茅尾海表層沉積物相比,僅有Cd和As的平均含量低于茅尾海表層沉積物;防城港海域表層沉積物中重金屬的平均含量除Cd與As外均高于鐵山港海域;與北部灣海域相比,除Cd低于往年重金屬平均含量外,其余元素均超過北部灣。

表5 研究區表層沉積物中重金屬、主量元素和TOC、TN的含量特征

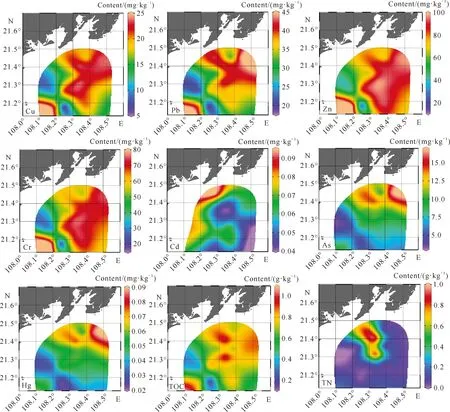

研究區表層沉積物中重金屬含量分布如圖2所示。Cu和Pb分布相似,高值區均位于研究海域東北部;Zn和Cr分布相似,高值區均位于研究海域的中東部;Cu、Pb、Zn和Cr低值區分布相似,均位于研究海域偏西部;Cd高值區位于研究海域西北角,靠近白龍半島,低值區位于研究海域中部及東南部;As和Hg分布相似,高值區均位于白龍半島和企沙半島的南部海域,低值區均位于西南部海域。TOC高值區位于研究海域中部、東部,低值區分布在研究海域西部;TN高值區分布在中北部,即防城江入海河口區域,其他地區含量均較低。此外Cu、Zn、Cr、Cd等同粉砂和黏土含量的相關性較強,即沉積物粒徑越小,重金屬含量較高,表明細顆粒物含量有利于重金屬的富集。

圖2 表層沉積物重金屬和TOC、TN含量的分布

2.2 柱狀沉積物中重金屬變化特征

2.2.1 柱狀沉積物210Pb年代測定

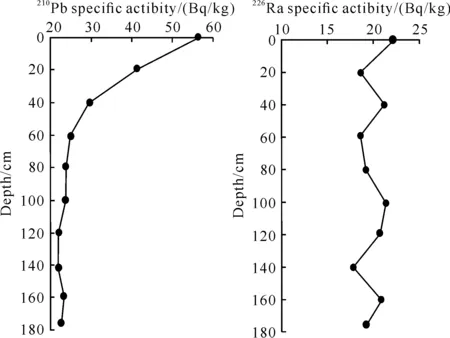

210Pb是沉積物地球化學的有效示蹤劑,海洋沉積物中的210Pb主要來自河流陸源輸入、大氣沉降以及沉積物母體226Ra衰變[26],210Pb的放射性活度隨著深度的增加逐漸衰變減少,并最終趨于恒定。柱狀沉積物(FC14Z)的10個樣品中210Pb和226Ra的比活度分布特征如圖3所示,柱狀沉積物中210Pb隨著深度的增加呈減少的趨勢,而226Ra的含量變化呈波動性,證明數據可靠。表層至76 cm段,過剩210Pb的比活度值隨著深度的增加呈衰減趨勢;76 cm以下層位210Pb的比活度平均值為2.945 Bq/kg(剔除114 cm 層位的異常值),認為其已達到210Pb本底值,則通過CIC模式法計算得到表層至76 cm處的平均沉積速率為1.09 cm/a(圖4)。從210Pb比活度值分布情況來看,該站位的沉積環境相對比較穩定,由此反演出該柱狀樣所經歷的沉積年代為1860-2021年。

圖3 柱狀沉積物210Pb和226Ra比活度變化

2.2.2 柱狀沉積物重金屬時空變化特征

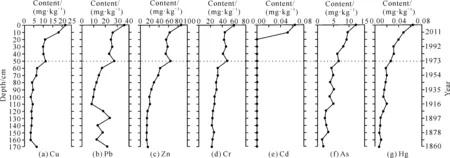

研究區海域柱狀樣沉積物重金屬含量變化如圖5所示。7種重金屬除Cd在1997年以前未檢出外,其他元素均有檢出。Cu、Zn、Cr在1959年之前變化較小,呈緩慢增加的趨勢,在1973年左右出現極大值,而后先減少后增加,這與港口的建設較為吻合,說明這3種元素的沉積富集開始受到人類活動的影響。Pb在沉積過程中變化較大,分別在1893年和1973年時出現高值。As和Hg的沉積過程較為相似,在整個沉積過程中均呈緩慢增加的趨勢,且在1973年以后沉積增速明顯變快。綜合來看,7種重金屬元素的最大值均出現在表層沉積物中,說明近年來隨著港口經濟的快速發展,研究海域的重金屬富集程度也顯著增加,需引起重視。

圖5 柱狀沉積物重金屬含量時空變化

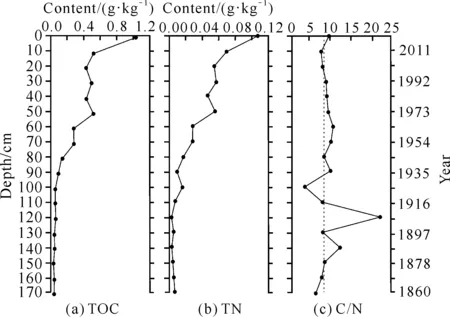

2.2.3 柱狀沉積物中TOC、TN時空變化特征及來源

柱狀沉積物中TOC、TN含量分布如圖6所示。TOC的含量為0.04-1.02 g·kg-1,平均值為0.26 g·kg-1;TN含量為0.003-0.110 g·kg-1,平均值為0.030 g·kg-1。TOC和TN在1934年前的沉積物中含量較穩定,變化范圍較小;在1934年后才開始顯著增加;在1973年出現極大值,隨后呈較快的增長趨勢。C/N值可用于判斷有機質的來源,當C/N值為3-8時,有機質主要來源于海洋藻類;而大于8時,則主要來源于陸生植物[27,28]。柱狀沉積物中C/N值為3.4-22.2 (圖6),其中有6個層位值小于8,推測有機質的主要來源為海洋藻類,其余則為陸源植物。研究海域距離岸線較近且有防城江、江平江及沿岸溪流的匯入,河流所攜帶的泥沙、陸源植物等物質受潮流影響多在此沉積。綜合分析表明,研究區柱狀沉積物中有機質來源表現為陸源和海源相混合,但以陸源有機質為主。

圖6 柱狀沉積物中TOC、TN含量時空變化及C/N值關系

2.3 表層沉積物中重金屬來源分析

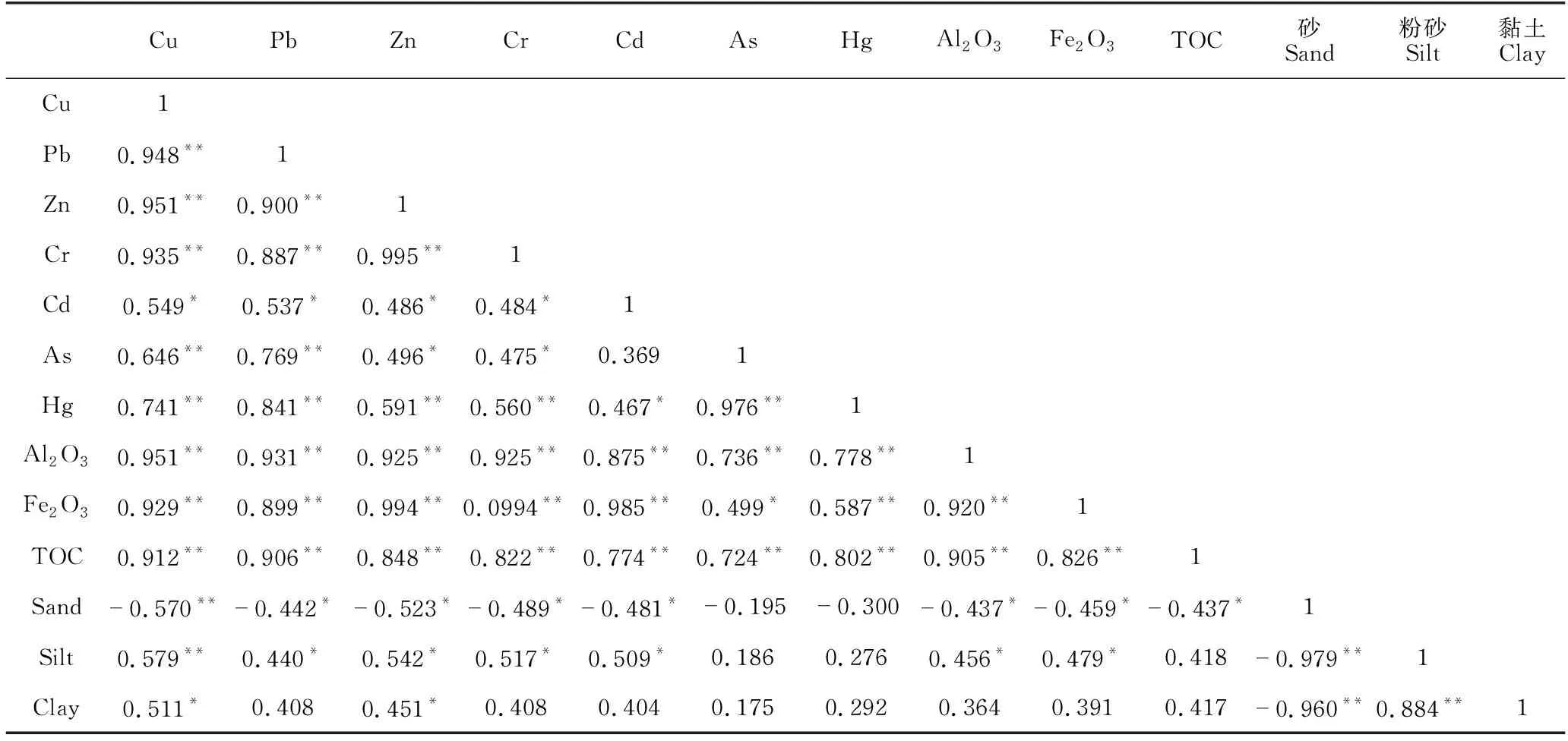

2.3.1 相關性分析

沉積物中7種重金屬、2種主量元素與TOC的數據符合正態分布,利用Pearson相關性進行分析,結果如表7所示。Cu、Pb、Zn、Cr、Hg 5種重金屬兩兩之間呈顯著相關性(P<0.01),且與Al2O3、Fe2O3表現為強相關,說明其具有相似的來源和遷移途徑。As與Cu、Pb、Hg、Al2O3在0.01級別相關性顯著,與Zn、Cr、Fe2O3在0.05級別相關性顯著。Cd與Al2O3和Fe2O3在0.01級別相關性顯著,與其他5種重金屬(除As外)在0.05級別相關性顯著,推測As和Cd來源具有多源性。

TOC中的腐殖質可以通過吸附、離子交換、整合等反應與水體中的重金屬產生絡合,生成重金屬-有機碳復合體從水中析出并沉淀;同時,當外界環境發生變化時,其復合體降解釋放重金屬,從而影響沉積物重金屬的含量和分布[29]。研究區表層沉積物中7種重金屬與TOC含量呈正相關,Cd、As與TOC相關性系數分別為0.774、0.724,其他5種重金屬與TOC相關系數均大于0.8,表明TOC是控制研究區表層沉積物重金屬分布的主要因素。

表7 沉積物重金屬、主量元素與TOC的相關性分析

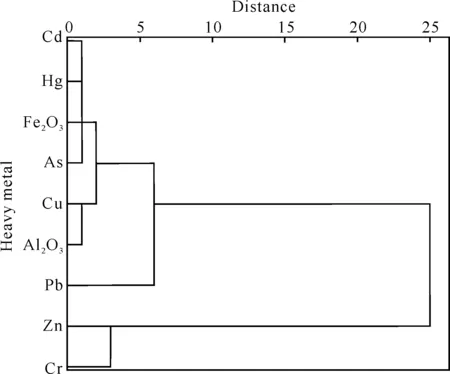

2.3.2 聚類分析

聚類分析是在對象相似的基礎上收集數據來分類,將數據對象分為多個類的過程[30]。表層沉積物中7種重金屬和Al2O3、Fe2O3的Q型聚類分析結果如圖7所示。聚類分析中距離表示各因子間的關聯程度,其值越低表示因子間關聯越顯著[30]。9種因子在距離為10時可分為兩簇,第一簇因子有Cd、Hg、Fe2O3、As、Cu、Al2O3、Pb,第二簇因子有Zn和Cr。

主量元素主要來源于地殼[30],第一簇的重金屬與Fe2O3、Al2O3距離值較小,說明第一簇的重金屬元素受地質背景的影響明顯,地殼中的重金屬經自然風化、河流搬運入海沉積。Cu、Pb、As和Hg高值區主要分布在白龍半島和企沙半島沿岸(圖2),推測其含量與沿岸沉積物風化、生活污水排放、工業發展等有關;Cd與Al2O3、Fe2O3相關性較強,而與其他重金屬(除As外)相關性顯著,說明Cd的來源具有多源性。Cd主要來源于工業污染后的大氣沉降[31-33],通過對柱狀樣中Cd的含量進行分析發現,研究區Cd的沉積始于20 cm處,1993年防城港建市以來,工業發展迅速,與Cd含量的增加具有較好的對應關系。

第二簇中Zn、Cr分布相似,二者高值區位于企沙半島南部和錨地,其分布可能與企沙工業園區和船舶停靠等有關。水體沉積物中的Zn多來源于電池、船體涂料等,Cr主要通過工業污水和漁業養殖餌料等方式進入水體后沉積[33-35]。因此研究海域表層沉積物中的Zn和Cr可能來自船舶、企沙工業園區污水以及海洋牧場投放的餌料等。

圖7 表層沉積物重金屬聚類分析樹

2.4 表層沉積物中重金屬潛在生態風險評價

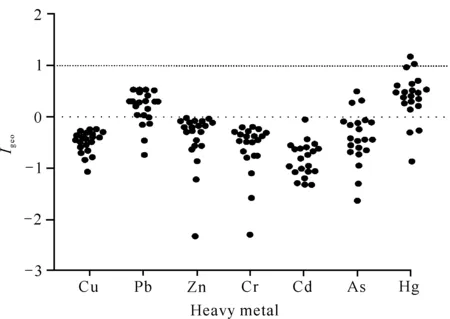

2.4.1 重金屬污染程度分析

防城港海域表層沉積物中重金屬地累積指數評價結果見圖8。根據地累積指數分級標準,Cu、Zn、Cr和Cd整體處于無污染級別;As有3個站位處于輕微污染狀態,其他站位均為無污染;Pb有81%的站位處于輕微污染狀態;Hg有9.5%的站位處于偏中度污染狀態,有76.2%的站位處于輕微污染狀態。綜合來看,防城港海域表層沉積物重金屬存在污染現象,Hg為主要污染物,在空間分布上主要集中在研究區東北部。

圖8 表層沉積物重金屬地累積指數

2.4.2 重金屬潛在生態風險評價

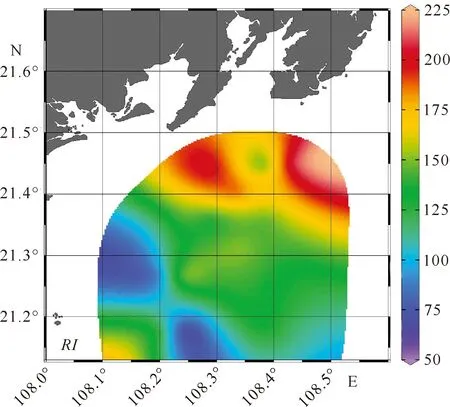

防城港海域表層沉積物中重金屬的潛在生態風險指數如圖9所示。Cu、Pb、As、Zn、Cr、Cd和Hg的潛在生態風險指數(平均值)分別為1.87-7.93(6.26)、4.50-11.05(8.71)、4.94-21.17(12.04)、0.30-1.49(1.21)、0.63-2.53(2.05)、18.46-43.85(26.13)和33.60-136.00(83.05)。Cd有1個站位處于中等生態風險,位于白龍碼頭南部海域,說明其受船舶停靠等的影響較為明顯;Hg有42.86%的站位處于中等生態風險,有52.38%的站位處于高生態風險,中、高生態風險區分別位于白龍半島和企沙半島南部海域,說明Hg受人類經濟活動較為顯著,Hg是造成研究區生態風險的主要因素,該結論與地累積指數分析結果一致;其余重金屬元素在所有采樣站位均處于低生態風險。

研究區綜合潛在生態風險指數如圖10所示。所有采樣站位的RI值為64.3-209.9,平均值為139.5。有5個站位處于中等生態風險,占比23.8%,其余采樣站位均為低生態風險。中等生態風險區域位于研究區的東北角和西北角區域,與Hg分布圖相似。各重金屬元素對RI平均值貢獻率排序為Hg(59.55%)>Cd(18.74%)>As(8.64%)>Pb(6.25%)>Cu(4.49%)>Cr(1.47%)>Zn(0.87%),其中Hg的貢獻率為52.26%-65.78%,遠高于其他重金屬,說明Hg是造成研究區潛在生態風險增加的主要因素。

2.4.3 毒性效應預測

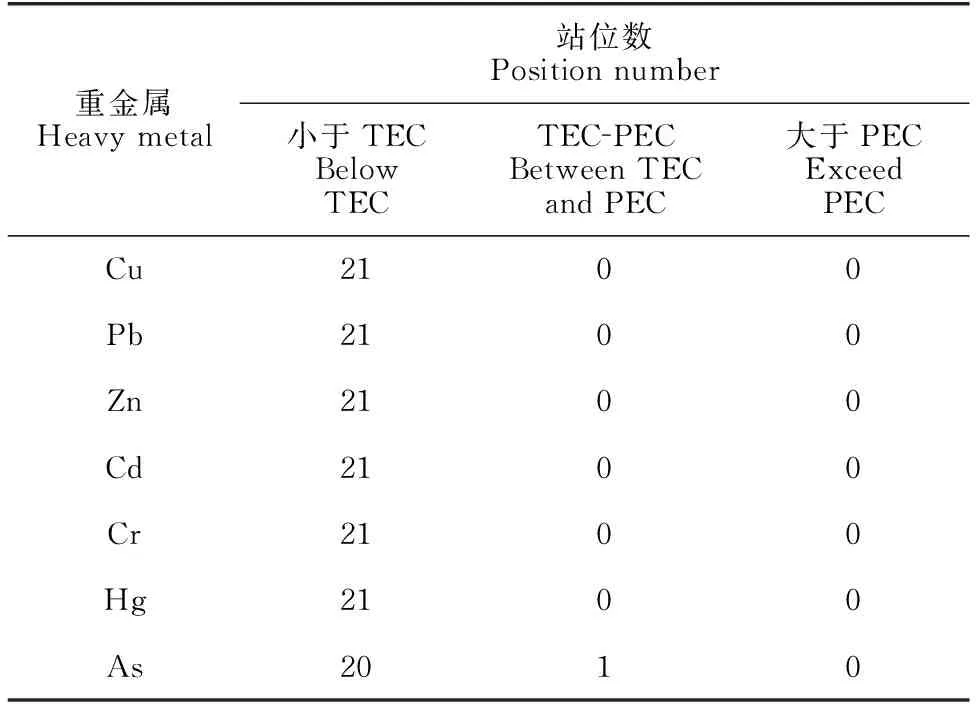

按照一致性沉積物重金屬質量基準對防城港海域表層沉積物重金屬的生物毒性風險進行劃分(表8),研究海域有21個站位的7種重金屬含量均低于PEC,說明該區域表層沉積物發生生物中毒的概率不大。除As元素有1個站位處于TEC和PEC之間外,其他元素各站位均小于TEC,說明研究海域的生物毒性風險較低。

圖10 研究區綜合潛在生態風險指數分布

表8 沉積物重金屬生物毒性風險

3 結論

(1)防城港海域表層沉積物中7種重金屬含量均符合國家海洋沉積物一類標準,且其在沉積過程中受人類活動影響較小,含量高值區多分布在白龍半島、企沙半島南部海域及港口錨地區域。柱狀沉積物中重金屬含量結果顯示,Cd在1998年開始沉積,Pb沉積過程變化較大,而其他5種元素沉積過程變化不大,總體表現為增長趨勢。研究海域重金屬沉積過程中有機質來源表現為陸源和海源相混合,但以陸源有機質為主。

(2)表層沉積物中Cu、Pb、As、Cd和Hg的來源主要受地質背景和近海人類活動的影響,此外Cd來源還受工業污染等的影響;Zn和Cr來源主要為船舶、企沙工業園區污水以及海洋牧場投放的餌料等。

(3)地累積指數法評價顯示,Pb有81%的站位、Hg有約86%的站位存在輕微污染及以上污染;潛在生態風險評價顯示,研究海域表層沉積物重金屬總體處于較低的潛在生態風險水平,Hg為主要的生態風險因子,RI相對高值區主要分布在白龍半島和企沙半島南部。