對話東吳基金經理劉元海:市場迎來“AI算力投資元年”未來三到五年有望進入科技股時代

謝長艷 張桔

2023年的交易日所剩無幾。市場一直期待向上的趨勢。近期市場反彈是否在試探上漲的行情呢?

從歷史經驗看,市場底離政策底一般是兩到六個月。現在市場確認的政策底是今年7月底政治局會議提出“活躍資本市場”。國慶長假后,A股市場又出現一波調整,估值底已經看到了。

此外,業績底也已經確立,體現在今年三季報基本確認A股上市公司利潤增速見底回升。歷史回看,A股市場底基本同步或領先于業績底。

基于以上兩點,我們判斷,當前A股上行拐點區域已經出現,現在市場在等待上行催化劑。首先,需要10年期美債利率從5.0見頂之后慢慢進入下行趨勢。這是大概率趨勢,將對A股形成很大正面驅動。其次是上市公司利潤增速。從歷史看,A股整體進入見底回升狀態且回升幅度較大的話,上市公司要進入一個景氣上行周期。從目前上市公司盈利結合歷史盈利增速趨勢看,從三季度開始到明年上半年,上市公司利潤增速有望繼續上行。

這樣看來,2023年業績公布或者到明年上半年業績增速趨勢確立,都會對市場上行形成推動。如果要提前配置,哪些領域會更受益于復蘇行情呢?

科技、TMT行業回升趨勢非常明顯,賽道趨勢基本出現。

如電子半導體,雖然收入、利潤增速下滑明顯收窄,今年四季度有望同比轉正,明年上半年同比有望更好。還有AI算力相關板塊,特別是光模塊龍頭公司,單季報業績增速明顯加速甚至超預期。今年四季報到明年上半年,這些領域的利潤增速進一步加速且超預期概率較大。

我在9月中下旬時就判斷AI算力和應用方向調整可能已經見底,新一輪上漲趨勢出現。從東吳移動互聯混合的三季報可以發現,我在AI算力和應用布局相對較多。

配置原因除了業績,還有AI產業在四季度可能會有新的進展,具體表現在兩方面:一是大模型升級。業內更多談文本生成、多模態大模型,包括圖片生成乃至視頻生成。二是AI應用的落地,9月中下旬我們了解到,國外電腦軟件龍頭企業的模型可能在11月初就會發布。一旦開始推行,其他廠商大概率會跟進,很多應用會出來。隨著應用增加、用戶增加,對算力的需求大概率會增加。

不難看出,我們正在進入AI時代。在您管理的四個產品中,三個都相對聚焦在科技成長。這股科技浪潮帶來的投資機會,您覺得會持續多久呢?

在構建投資組合時,我都希望把握與中國經濟時代發展相一致的、具有大的產業趨勢的行業。

復盤全球科技股行情,每一輪大行情持續的時間都很長,一般五年甚至十年。從推動因素來看,每一輪大行情,都源于一個大的殺手級技術或者殺手級產品的出現,并推動全球科技進入新一輪創新周期,從而推動持續性的科技股行情。

AI時代帶動的投資行情不會半年就結束。展望明年,我們很有可能見證AI手機和AIPC機的出現。隨著這些智能硬件出現,電子半導體景氣度的復蘇或超市場預期。

站在目前這個點位,我的觀點和9月底的時候一樣,以光模塊為代表的算力有望出現第二波行情。

AI產業趨勢已經很明顯了。那么在AI帶動的科技股機會中,可以從哪些細分領域去尋找機會呢?

整體可從四個方向去研究,即大模型、數據、算力與AI應用。

在大模型領域,像OpenAI這類公司,估值從當初的幾千萬美金到現在的千億美金,有些公司已經慢慢打造成自己的生態圈,很像我國當年的互聯網巨頭。未來我國也可能會產生這樣的好公司,但現在看不出來。跟OpenAI相比,現在國內這些大模型公司還有距離。算力產業鏈,包括AI芯片、AI服務器、交換機和光模塊。AI芯片方面,主要市場份額被美國公司占據,國內方面也在持續做研發。

四個方向中,相對確定的是AI光模塊。國內光模塊龍頭占據著海外重要市場份額,無論是業績彈性還是確定性都相對更好。因此從未來兩三年AI算力方向來看,A股市場里面相關的標的可能主要還是光模塊。

AI應用也值得期待。海外AI應用商業化加速的同時,國內也在加快AI應用的落地。從細分方向看,AI方向的辦公軟件公司有可能逐漸發展成為大型企業。當前AI應用產業還處于初步發展階段,其中內容公司機會更大。

您剛才提到最為確定的AI光模塊機會最確定,請結合實例談談背后的邏輯吧。

光模塊市場格局已經很穩定了。AI算力芯片進展得越來越快,從A100到H100,再到明年的B100、X100,大概率AI算力將推動光模塊的需求在未來幾年呈現爆發式增長。比如近期OpenAI舉行開發者大會,無論是個人投資者還是企業能基于其大模型來創建GPT;而當前才創建了幾萬個GPT,這些都需要云端算力的支持,未來光模塊的需求可能會超出市場預期。

但能分享到紅利的還是細分龍頭,對小的公司來說很難分享到產業快速發展的紅利。基于這種時代背景及產業格局,細分行業龍頭最值得關注。

像國內光模塊某龍頭,預計明年業績有望達到50億元。現在有些賣方已經把其業績預期調到40億元甚至更低,如果明年業績確實做到50億元甚至更多,則該公司的市值空間會非常很大。

本周谷歌推出新的大模型有望匹敵GPT4,這會對產業鏈造成哪些影響?

我們判斷新推出的多模態大模型可能會驅動通用人工智能AGI產業加速發展,新一輪AI競賽有望開啟。未來一段時間我們或許能看到越來越多的多模態大模型落地以及新的AI應用誕生。我們認為,AI產業有望開啟新一輪投資機會,包括AI算力、AI應用以及AI硬件等。

在成長股投資中,常有“元年”的說法,比如新能源產業元年、智能駕駛元年等。在您的投資中,如何對一個科技產業進行劃分呢?

定義產業是不是“元年”,就是對該產業所處階段進行的劃分。我把自己定義成一個產業趨勢投資者,投資框架里一般會根據行業滲透率分成培育、成長、成熟三個階段。滲透率這一指標在很多產業都有:當滲透率在5%至10%內,行業基本處在培育周期;當滲透率超過10%,就進入成長期;元年也是指成長期。

培育階段,是市場預期某一行業未來或很好,產業剛剛處于技術培育的周期,股價往往會漲上一輪。但漲到一定程度時,一年甚至多年預期未兌現,股價可能會全跌回來。這個階段買入股票要有及時兌現思維,否則拿到最后就有坐過山車的可能。

成長周期最為關鍵,投資可以相對積極。因為這一階段會有業績的大幅增長,大概率后續業績都有望超出市場預期;只要能看到未來中長期的利潤空間,對所買行業或股票的未來中長期市值空間就能計算。成長周期,投資時間會比較長,可以分不同階段去投。

成熟階段,爆發力可能會減弱,快速成長的公司比較少。

我是產業趨勢投資者,非常重視每一個產業的成熟度,因為每一階段的投資邏輯是不一樣的。培育周期,投資就按著主題去做、快進快出。成長周期,可能有機會分享整體盈利兌現。

請您舉例說說,如何把握產業元年乃至接下來投資機會呢?

2020年下半年,在我管理的東吳移動互聯混合上,買了很多新能源電動化方向的標的。我的判斷是2020年下半年新能源汽車電動化可能進入元年,也就是進入成長周期。雖然根據汽車工業協會的數據,2020年國內新能源汽車只賣了130萬輛左右,滲透率只有六個點左右。但是從我們身邊就可以發現路上多了很多新能源車,可以說新能源車真正走入日常生活了。

回顧2016年、2017年、2018年那一輪A股市場新能源汽車行情,當時板塊的股價表現就像是坐了過山車。這是因為那一輪新能源汽車最大的需求來自政府和企業,還有網約車。但是汽車行業最大的消費主體是個人,當時個人對新能源汽車的接受度還不是很高。但到2020年,消費者已經很愿意買新能源汽車了。一旦認可接受了新能源汽車,就可以預期未來滲透率可能會快速提升。接下來的銷量數據也佐證了這個觀點,根據汽車工業協會的數據,2021年國內新能源汽車賣了350萬輛,滲透率達到14%。2022年新能源車賣了680萬輛左右,滲透率大約有25%,提升速度很快,意味著該產業的技術已經比較成熟,推出的產品已經比較成熟,更多消費者越來越認可,智能手機也有同樣邏輯。

從東吳移動互聯混合的季報可以發現,今年春節后您配了很多ChatGPT產業鏈的公司特別是算力。這是因為ChatGPT帶動的產業進入元年了嗎?

確實是這一邏輯。我認為ChatGPT培育周期已過,今年或許可以定義為ChatGPT元年,明年產業落地速度會更快,相關公司業績值得期待。

作為研究科技股的基金經理,最重要的一點是知道科技行業何時出現殺手級產品,因為殺手級產品出現會帶來大行情。

ChatGPT,我感覺跟以前的人工智能技術不一樣,它是通用型人工智能技術,有可能給科技行業帶來一場革命。梳理主線看,算力是相對確定的細分,具體下沉就是服務器、光模塊。而服務器里面像PCB公司這類細分,跟2019年、2020年時5G背景下投資云計算的邏輯一樣,都是算力。這些公司我都研究過、投資過,所以我就把當初的邏輯和經驗利用了起來。

說到AI,就離不開電子半導體、芯片。這也是您看好的一個領域。三星本季度將NANDFlash芯片報價調漲10%到20%之后,決定明年一季度與二季度逐步調漲報價20%,該領域迎來拐點了嗎?

電子半導體是成長周期性行業,一輪完整的周期約四年,上行兩年和下行兩年。上一輪周期的起點是2019年6月,到今年年中剛好一輪完整的四年。我們判斷,從今年下半年開始到明年甚至更長一點時間,有可能是呈現景氣上行的兩年。這個階段也是較好的投資時間點。所以我在三季報時提出,對未來一到兩年的電子半導體相對樂觀。

從目前中觀數據看,也印證了電子半導體行業已見底回升。據半導體協會公布的9月份數據,同比下滑4個多點,下滑數據大幅收窄。今年前五個月,全球電子半導體下滑了20多個點,6月份下滑了17個點,7月份下滑11.7個點,8月份下滑超6個點。現在一些機構給出,明年全球半導體銷售額同比收入增速可能在10個點左右。

再看微觀數據,多家海外芯片龍頭預測,四季度數據是環比增長的。四季度國內5G手機的芯片增長也很快,大約30%多。從海內外數據都能明顯看到,四季度全球電子半導體可能處在一個復蘇趨勢。

我們大膽假設,明年生成式AI可能會在端側落地,包括手機、PC、汽車。目前越來越多的賣方認可這一邏輯。從產業上看,芯片巨頭都在生產端側的AI芯片。手機和PC機是電子半導體下游最大的兩個需求主體,合計占七成左右。如果明年手機、PC機增加了AI功能,可能會賣得很好,電子半導體業績有可能超市場預期。目前,電子半導體股價在低位,盈利卻在見底回升。

AI手機、AIPC機對存儲的需求量是現在手機PC機的一倍甚至兩倍,明年存儲的需求量有可能會大超市場預期。但是我們無法確定具體的時間點,需要持續跟蹤。

汽車智能化依然是市場的投資熱點,按照滲透率對階段的劃分,您覺得該行業處于什么階段?

國內的汽車智能化行業可能進入1到N的成長周期,是一個相對較好的投資時段。當下對A股和港股這一領域,我都比較樂觀。

根據行業滲透率來判斷。北美市場,知名的新能源汽車龍頭公司去年底時保有量約300萬輛,搭載FSD完全自動駕駛軟件約40萬輛,滲透率去年底已經上升到超過10%。今年二季報時,該公司沒有公布新增多少車輛搭載FSD智能駕駛軟件,它公布新增里程數凈增了一億英里,這說明一定有新增的車輛購買了FSD。所以從目前來看,在北美市場搭載該公司FSD的滲透率大概率超過15%,該公司智能駕駛技術已達到L3級別,明年年底可能達到L4級別。所以從全球看,智能駕駛技術已經有了榜樣,技術已經成熟了。

新能源汽車整車廠商未來的競爭大概率在智能駕駛技術,就跟前面幾年電動化一樣。此前,該公司電動化是最領先的技術,也普遍認可電動化是未來的產業趨勢。對于傳統的燃油整車廠商來說,如果不轉型就會被搶占份額,壓力非常大。此前電動化滲透率提升很快,就是因為該公司驅動了產業快速發展。

現在智能化殊途同歸,已經有企業智能駕駛技術達到L3\L4級別,對消費者來說,未來越來越多的消費者會接受甚至選擇自動駕駛。基于這樣的一個競爭格局,國內很多的造車新勢力可能會加快汽車智能化的研究和開發。

雖然國內智能駕駛技術接近L3級別,但L3級別有個很重要的界定,就是法律上要由車廠來承擔事故。因此我們現在推的智能駕駛軟件還不能定義成是L3技術,因為法律上其實還是由個人承擔,實際技術上接近L3。據我們統計,國內今年達到L3級別的車輛數量有40萬~50萬輛,而新能源汽車的數量約850萬輛,滲透率約5%。明年國內新能源汽車銷量可能差不多1000萬輛,意味著我們汽車智能化的滲透率水平有可能達到10個點。

而我們國內新能源汽車整車廠商的技術,可能花費一年半到兩年時間,就能達到現在國外龍頭企業水平。從明年開始,國內汽車智能化的滲透率提升速度有望非常快。所以,現在我們可以考慮關注汽車智能化產業鏈的投資機會。

智能駕駛產業鏈,您具體看好該領域的哪些方向呢?

從目前A股市場看,以整車為代表的市場已經有所表現。當然最近也出現了一定回調,前期大家看好是基于預期,后面要看兌現,兌現可能要再等。從產業鏈角度看,只要一家企業介入這些產業鏈,就有望分到一杯羹,未來業績彈性可能很大。我們重點關注三個方向,即整車、智能座艙、智能駕駛。

一是整車。未來大概率是以軟件來定義整車。汽車廠商除了賣車賺錢外,未來很大的利潤來源于智能駕駛軟件,按年、按月來收費。對投資來說,未來整車廠商有可能就按軟件企業來估值,估值水平可能要比現在按硬件估值高。在汽車智能化背景下,智能駕駛技術水平高的整車廠商,未來的市值空間潛力可期。

二是智能駕駛產業鏈,我們把它分成智能座艙和智能駕駛。前者包括各種屏、HUD、音響座椅內飾等。賣方也做了很多測算,這些領域都有一定的業績彈性。

三是智能駕駛,分為傳感層、決策層和執行層。傳感層包括攝像頭,激光雷達,還有毫米波雷達,超聲波雷達。決策層,是指傳感器收集的數據要交給智能駕駛芯片來計算,A股里沒有相關的智能駕駛芯片,因此可以關注一些智能駕駛預控制器,包括汽車電子。比如算完芯片之后要存儲,需要功率半導體和微控制器,所以后面這些公司有望受益。最后從決策層出來的數據要傳給執行層,也就是底盤控制系統、底盤預控制器、線性制度包括剎車等。此外,還有諸如空懸等提高乘坐人的舒適度。

上述三條細分賽道,您相對更看好哪一領域呢?

未來新能源汽車最為核心的競爭力在智能駕駛。華為產業鏈之所以引起市場很大關注,源于華為智能駕駛技術在國內處在領先位置,市場認為在巨頭帶領下的產業具有很大空間。這也意味著跟華為合作廠商的汽車,未來的銷量有可能超預期。比如未來賣了200萬至300萬輛,介入到華為產業鏈的相關公司,未來的市場空間可能就打開了。

具體對新能源汽車智能化方向的投資機會,目前抬顯的滲透率還很低,我們要對不同公司進一步研究,因為現在抬顯市場競爭格局還比較激烈。我們要去尋找那種成本優勢很明顯的公司作為重點關注。對于空懸而言,國產的制造率很低,但我們做的產品較為便宜,國外賣一萬多元,而國內賣五六千元,空間非常大。

而智能駕駛中優勢明顯的是傳感器和攝像頭,比如現在一輛車基本上都是11個攝像頭甚至更多。對于生產跟汽車攝像頭相關的公司而言,這一塊可能是它的未來增長點且機會相對比較大。但其中公司不多,盯住龍頭即可。

汽車出海是提振板塊的增長點,其會給我國汽車智能化帶來哪些突破?

這幾年汽車出海發展非常快。從2012年一直到2020年,每年約100萬輛,但大部分是燃油車。據中汽協數據,2021年中國汽車出口上了一個臺階,當年大約200萬輛,2022年約300萬輛,今年可能超過400萬輛。結構上,大部分的增長都是新能源汽車。可以說,中國新能源汽車已經在全球處在很有利的競爭力位置。無論整車還是電動化或智能化,我國新能源汽車產業鏈的競爭力在全球優勢都很明顯。我們的判斷是,未來中國新能源汽車產業鏈在全球有可能會占據較大的份額。

相比傳統燃油車,目前新能源整車市場格局已發生變化。國內很多包括汽車智能化與汽車電子相關的企業,直接進入到整車廠商,所以出現了諸如華為產業鏈。經過最近幾年培育,國內汽車零部件、汽車電子切入到海外汽車大廠的概率逐步增強。未來A股可能會出現很多平臺型零部件或者智能駕駛軟件、智能駕駛系統公司,這一邏輯等同于當年的消費電子。

具體到您在管理的新能源車基金,明年方向如何規劃?

明年,重點關注方向可能以汽車智能化為主。因為國內的新能源汽車電動化產業,很多環節供給沒有出清,產品的單位利潤還未見底。基于該判斷,在電動化方向,我重點關注了新能源電池的龍頭公司。因為電動化龍頭企業競爭力還在,對上游和下游的溢價能力很強,單位利潤能保持住。只要量增,利潤增速能保證。不過明年,我覺得電動化也可以考慮關注。因為經過兩年左右的產業競爭出清,很多環節的機會大概率會逐漸顯現。

科技股往往波動比較劇烈,在實戰中如何把握買點和賣點?

首先要把握大的產業趨勢,未來三到五年全球有可能進入人工智能時代。再看所持標的可以拿多久。時間維度確定后,某個階段漲得很多,若配置比例很高,可以考慮適當降低倉位。但在產業趨勢沒結束前,大倉位還是要保持。一旦進入大的產業趨勢,科技行情可能是大級別的,這也是很多投資者熱衷科技股的原因之一。

比如今年4、5月時,我判斷國內光模塊龍頭公司的中期市值約在1500億元。邏輯是,5月我認為明年的利潤可能差不多35億元,但是市場上基本上也預期約35億元。從歷史經驗看,市盈率能給到40倍,市值差不多1400億元;6月中下旬上行一波后,股價確實沖得非常快,接近了1400億元,此時可以考慮降倉位。但如果該公司市值跌到1000億元左右,又可以考慮積極起來,因為大的邏輯沒有變,每一次回調可能都是上車的好機會。

控制回撤,您除了降倉位,還有其他操作嗎?

降倉位是一種控制回撤的方式,但也有弊端。比如,2016年到2019年東吳移動互聯混合,我當時按絕對收益來做,每個時點踩得很好,但最后表現出的收益率僅達到市場中位數。事后總結,A股市場上漲時,爆發力非常強,上漲的時間很有可能就在兩周或一個月內,在快速上漲的過程中,如果倉位沒有及時跟上,就會錯失表現較好的那段時間。實際操作時,也很難迅速把倉位從20個點加到80個點。在市場快速上漲的過程中,倉位慢慢提升,可能會錯失上漲最快的階段。2020年以后我基本就不擇時了,產品也按相對排名來考核。從最近幾年季報中可以發現,基本上我都是高倉位。

從歷史經驗看,就A股市場里高景氣的行業而言,只要景氣沒有結束,股價很有可能回到前期高點。所以控回撤,我也重在品種選擇或者風格選擇上。品種選擇上,現在基本上是以每個細分的行業龍頭作為重點關注方向。從經驗來看,市場好時這一類股票跑贏大盤、跑贏行業指數概率相對較大,市場回撤時,幅度比小盤股要小。第二類控回撤的方式,如果該方向組合里面走勢確實很好,到了我的目標或者接近目標時,我要把這部分倉位降下來。但是只要產業趨勢還在,我不會把它全賣掉,會轉到相對低位可能有大產業趨勢的方向。

篩選科技股時重點看哪些財務指標?

以電子半導體為例,有幾個指標可以關注。在景氣下行周期時,重點關注庫存。電子半導體的景氣見底,首先是庫存見底。庫存見底之后會補庫存,收入彈性就能顯現。后面產業再加庫存,特別是各個渠道都加庫存,未來業績的彈性可能就可以預期,每一輪皆如此。

除了存貨,還要關注資產減值,具體包括兩類:一類是庫存減值;還有一類是信用減值尤其是應收賬款減值。若發現電子半導體資產減值跟信用減值基本上都不減了,甚至還漲回來,然后存貨又很低,基本上意味著電子景氣見底了。而后面電子半導體彈性能有多大,具體可能要看在建工程資本開支。當電子景氣起來時,就加大資本開支,未來的收入彈性大概率可以預期。

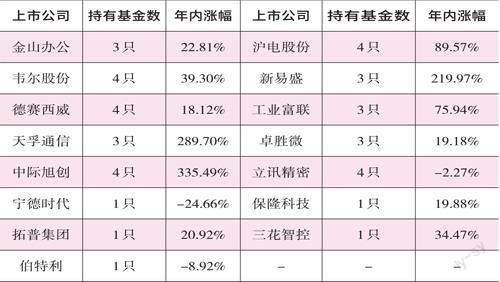

數據來源:Wind截至12月8日

選股定價時,很多人看PE、PB以及現金流折現等,對于科技股,您在定價上怎么做的?

我覺得對科技股定價來說,不僅要關注動態PE,更應該關注中長期市值空間。在早期做科技股投資時,我關注動態PE,也就是基于賣方或者自己的盈利預測,最后發現錯過了一些優質股票。后來我反思,當景氣行業進入景氣上行周期或者科技行業進入景氣上升周期過程中,盈利會超預期。

我可以測一個中期的市場規模,然后給一個公司合理的份額,再給一個合理的利潤率就能算出它的中長期利潤,再給一個合理的估值水平計算出未來的市值空間,然后與當前市值空間比較,有可能市值空間達兩倍甚至三倍,此時就不要太在意PE。

(本文所涉個股僅做舉例,不做買賣推薦。)