動力電池逆向物流網絡多目標設計:風險優化與求解分析

范志強,羅一帆,梁寧寧,李姍姍

(1.河南理工大學 工商管理學院 能源經濟研究中心, 河南 焦作 454003;2.河南理工大學 財經學院, 河南 焦作 454003)

0 引言

新能源汽車的發展帶來了動力電池的退役問題,預計2030年動力電池年退役量將達到168萬臺,約84.8萬噸[1]。面對如此大的退役量,如果沒有一個有效的逆向物流網絡進行回收,勢必給經濟運行和公眾健康帶來巨大威脅。

已有大量文獻研究動力電池的回收問題,如動力電池回收策略[2-4]、回收技術[5-6]和回收模式[7-8]。其中,退役動力電池處理技術和回收模式決策方面的研究已經比較成熟,但動力電池逆向物流網絡設計(electric vehicle battery reverse logistics network design,EVBRLND)的研究并不多見。已有的少量文獻可分為單目標與多目標2種類型,其中單目標設計聚焦于經濟性優化,如利潤最大化[9-10]、成本最小化[11-12];多目標設計則在注重經濟性的同時考慮了環境性和社會性,如碳排放量最小[13-14]、就業機會最大[14]、綠色績效最大化[15]、社會負效應最小[16]。然而,現有研究僅將動力電池視作普通物資進行分析,未進一步分析其作為危險品所帶來的風險,這顯然不足以指導現實情況。動力電池本身屬于第9類危險品,能量密度大,在回收、運輸、檢測、處置、梯次利用等環節均易發生自燃和爆炸等各類事故[17],根據國家應急管理部消防救援局的數據,在2022年,僅動力電池運輸這一個環節就發生了40余起自燃或爆炸事故,給周邊居民帶來巨大的生命安全與財產損失風險。顯然,從風險優化角度研究EVBRLND具有較大理論與現實應用價值。

其次,在現有的一般危險品物流網絡設計研究中,通常將風險設定為確定性因素[18-20]和服從概率參數分布的不確定因素[21-22],這樣的設定在EVBRLND研究中表現出相當的局限性和不可描述性,換言之,EVBRLND的風險優化并不能直接借鑒和套用一般危險品物流網絡設計。當前動力電池回收過程的信息有限,很多條件和因素具有不確定性,比如無法準確預知各區域的電池回收數量,回收電池中有多少比例可以梯次利用和再生利用,各級設施處理能力應該有多大等,因此并不符合確定性特征。同時由于回收仍處于初期階段,這些不確定參數并沒有大量歷史數據來用于概率分布統計研究,因此也不能用概率分布對其進行描述。不確定參數必須由專家們進行綜合考慮后經估計得出,此時只需知道不確定參量的上下界與最可能值的三角模糊方法,為研究提供了新的手段。Hu等[9]、劉娟娟等[13]和Tosarkani等[15]分別用三角模糊方法來刻畫EVBRLND中的不確定參量,但正如前文所言,這些文獻的目標設計側重經濟、環境和社會,并未從風險優化角度進行研究。

同時,當前不確定環境下的EVBRLND研究多圍繞回收數量和再循環比例2個不確定因素來展開[9,13],這是為了降低建模與求解難度,對現實問題做了簡化處理。也有學者進一步考慮了設施固定成本以及運輸成本這2個不確定性因素[15],但仍與現實情況存在較大差距。由于當前動力電池回收處于起步初期,信息有限,且未來幾年將面臨退役動力電池急劇增加的情形,各級各類設施可能需要新建或重新規劃,因此開展包含電池回收價格、各級各類設施單位電池處理成本、運輸距離等更多的,涵蓋回收、運輸、檢測、處置、梯次利用等全過程的不確定因素在內的研究將更加符合現實需求。

此外,現有研究對動力電池的再生利用環節均做了簡化處理[9-16],僅考慮單一處理技術工藝,這與現實情況存在一定差距,本文將在模型中進一步考慮到不同處理技術工藝對逆向物流網絡設計的影響。

綜上,現有EVBRLND研究取得了重要成果與進展,但在風險目標與不確定參數量化、逆向物流網絡結構深化方面仍需要進一步研究,以此為基礎構建多目標優化模型。同時,在求解方面,對經典的多目標優化MW方法進行改進,提高了求解質量與效率。

1 多目標規劃模型

1.1 問題描述

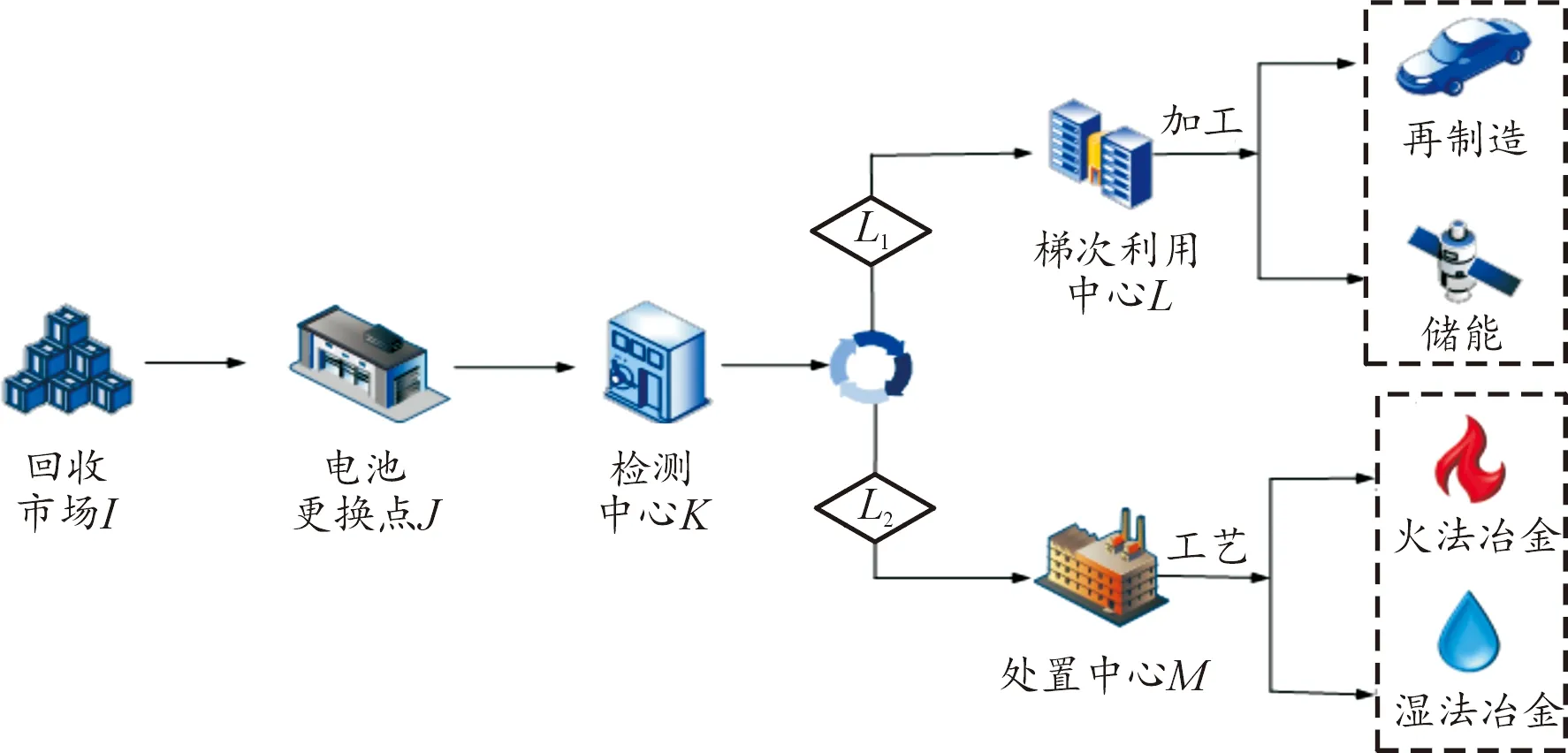

研究退役動力電池回收全過程的逆向物流網絡,退役動力電池回收流程如圖1所示。退役動力電池從回收市場通過更換點運至檢測中心,檢測中心將電池拆解為電池模組,并對其進行質量等級檢測及分類。根據電池性能衰退程度,可將電池模組大體分為2個梯度,對其進行不同的處理:

L1——梯次利用,對于可用容量處于30%~80%的電池,運往梯次利用中心,即再制造中心或儲能中心,用于電動汽車服役場景和其他低端儲能場景;

L2——再生利用,對于可用容量衰減至 30%以下的電池,運往處置中心。采取火法冶金或濕法冶金2種主流再生利用工藝,提取出有價值的金屬和材料,之后應用于新電池生產中。

圖1 退役動力電池回收流程

1.2 前提假設

為明確研究范圍,在構建模型之前,設定如下假設條件:

1) 退役動力電池的運輸費用與運輸距離、運輸數量相關;

2) 退役動力電池的逆向物流過程不存在跨級運輸的情況;

3) 動力電池數量和暴露人口數量越多,風險越大;反之則越小。

1.3 符號說明

根據設定的建模背景,設置模型的集合、參數和決策變量如表1所示。

表1 參數符號及說明

1.4 模糊模型構建

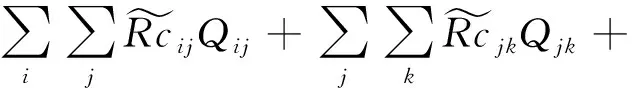

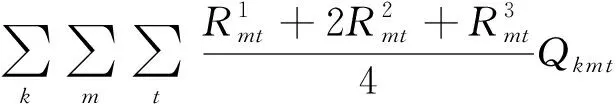

以最小化逆向物流網絡的總風險和總成本為目標,構建模糊多目標規劃模型Ⅰ,如下:

(1)

(2)

s.t.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Qij,Qjk,Qkl,Qkmt≥0 且為整數,

?i,j,k,l,m,t

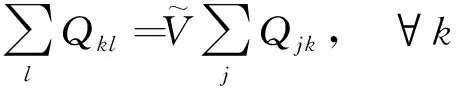

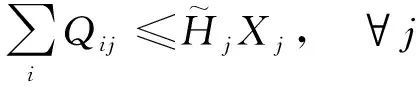

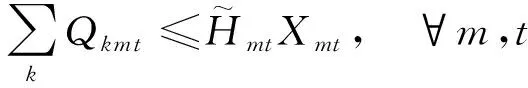

(12a)

Xj,Xk,Xl,Xmt∈{0,1}, ?j,k,l,m,t

(12b)

目標函數(1)為風險最小,包括各節點間的運輸風險以及各級設施周圍人群的暴露風險;目標函數(2)為運營總成本最小,包括退役動力電池的運輸成本、設施固定建設成本、動力電池更換點對退役電池的回收成本以及各級設施的處理成本;式(3)保證回收市場的動力電池必須被回收;式(4)表示動力電池更換點前后的流量平衡;式(5)表示檢測中心前后的流量平衡約束;式(6)表示梯次利用中心的處理量與回收量之間的關系;式(7)表示每一個處置中心最多只能選用一種工藝去處置退役動力電池;式(8)—(11)分別表示各級設施最大處理能力約束;式(12)對變量取值范圍進行了定義。

1.5 模糊模型轉化

(13)

(14)

s.t.

以及模型1中的約束式(4)(5)(7)(12)。

2 多目標優化求解

上述多目標規劃模型的求解方法有很多,目前最常用的是模糊求解方法,如LH方法(即最大-最小法)、LZL方法和MW方法等。這些方法能夠衡量各目標的滿意程度,有助于決策者根據各目標的滿意度和偏好,選擇滿意的最優解。其中,與LH和LZL相比,MW方法可使決策者在求解過程中控制搜索方向,加強決策者偏好與最優解的交互優化,從而成為應用最為廣泛的方法。但MW方法也存在搜索空間過大、易忽視最小滿意度目標、Pareto最優解重復過多且數量過少等缺陷。在此基礎上,通過優化搜索空間、構建邊際變化率MRC和新的轉換函數予以改進,提出IMW(improved MW)方法以提高求解能力。IMW方法求解流程如圖2所示。

求解步驟如下:

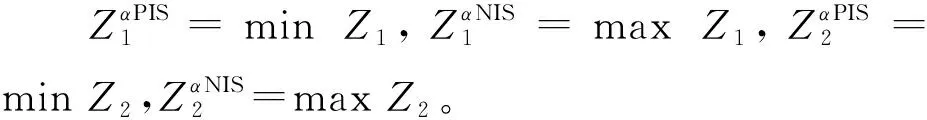

步驟1給定置信水平α,對于模型Ⅱ的2個目標,分別求解其正理想解(PIS)和負理想解(NIS)。

圖2 IMW方法求解流程

步驟2確定2個目標函數的線性隸屬函數:

其中,μh(x)(h=1,2)表示對第h個目標函數的滿意度,該值越大,對該目標越滿意。

步驟3IMW方法通過構建邊際變化率MRC,為決策者提供兩目標邊際損益關系的量化數據,有助于決策者更好地選擇調節目標與控制搜索方向,公式如下:

(22)

式(22)表示當目標h變化一個單位量時,目標g改變了多少單位量。風險目標和成本目標存在沖突,意味著當風險(或成本)提高一個單位增量時,成本(或風險)降低了多少單位減量。可分3種情況:① 0

步驟4將多目標模型Ⅱ轉換為以下單目標模型Ⅲ。

1) MW方法中,轉換函數為:

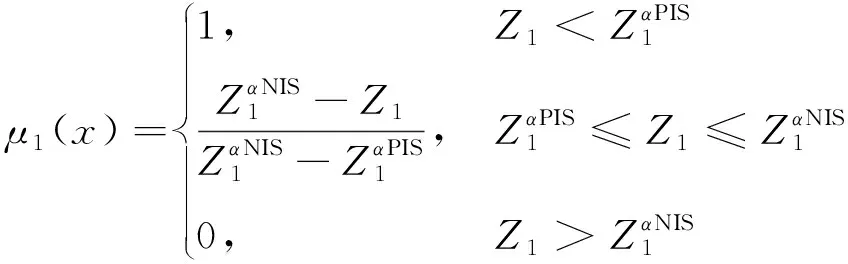

2) IMW方法構建新的轉換函數:

maxZ=γλ0+(1-γ){θ1u1(x)+θ2u2(x)}

式中,λ0由步驟3決定,同時IMW方法將加權目標設定為θ1u1(x)+θ2u2(x),使得最小滿意度的目標也可以進入加權目標,從而有利于更快地生成多目標均衡的最優解,提高尋得多目標均衡最優解的效率。

步驟5根據決策者的風險和成本偏好選取目標的權重系數θh和調節系數γ。如果決策者更加注重風險控制,則可增大風險目標函數滿意度μ1(x)的權重θ1,反之則減少;調節系數γ則用于在調節目標和加權目標之間進行調節,當決策者更注重風險控制時,若λ0=μ1(x),則可增大γ,若λ0=μ2(x),則可減少γ。

步驟6依據設定的γ和θh值求解單目標清晰模型Ⅲ。若決策者對獲得的解滿意,則當前解為最優解,當前方案亦為最優方案,計算停止;否則繼續根據決策者偏好調節α、γ和θh的值,轉步驟1。

3 實驗分析

3.1 算例描述

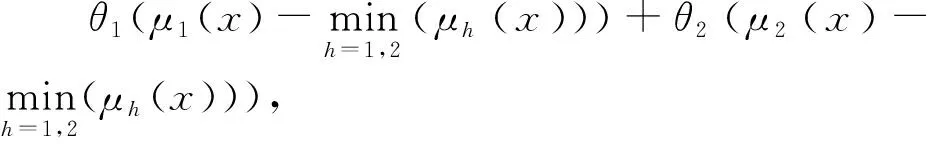

退役動力電池逆向物流網絡有5個回收市場、4個電池更換候選點、3個檢測中心候選點、3個梯次利用中心候選點、1個處置中心候選點,2種處理技術,α為0.9,γ為0.4,θ1為0.2,參數設置見表2。

表2 參數設置

3.2 風險優化分析

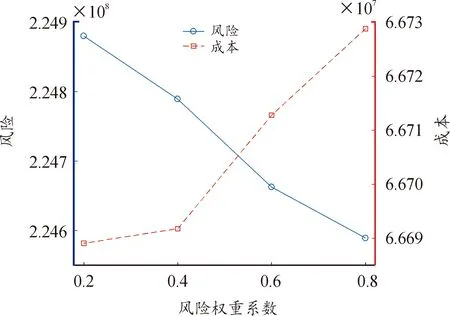

對EVBRLND風險進行分析,設定θ1從0.2~0.8,步長0.2,共4組實驗。圖3給出了4組實驗中風險與成本變化的情況。顯然,風險與成本存在效益背反關系,隨著決策者對風險控制的加強,風險逐漸降低,而成本則逐漸上升。對實驗結果的進一步分析發現,隨著θ1的增加,周邊人口數量較少的設施與路段被更多地選中,但這類設施與路段的成本往往較高。因此,決策者可通過加大資金投入,在人群非密集區域建立設施,從而降低風險。

圖3 風險與成本隨權重系數的變化曲線

3.3 求解分析

3.3.1決策者控制求解的交互優化過程

對決策者控制IMW交互優化的核心過程進行分析,展示決策者如何通過MRC和調節系數控制并影響模型求解過程,從而選擇合適的調節目標并獲得滿意方案,如表3所示。

表3 交互優化過程與結果

對3.1小節算例按照第2節中步驟1—3進行求解,可得邊際變化率MRC12為0.11,符合第2節步驟3中的第1種情況,決策者可將風險作為調節目標。此時進入第1步交互,設定γ為0.1,可以觀察到μ1(x)有所上升,而μ2(x)在下降,表明為了控制風險,犧牲了經濟效益。如果決策者認為風險控制仍需加強,則進入第2步交互,γ更新為0.2,若決策者還不滿意,可依次進入下一步交互。在第4步交互中,μ1(x)與μ2(x)相等,表明成本和風險目標已經相對均衡,若決策者滿意可停止交互,輸出當前最優解。此外,由表3還可以發現,非交互式優化(第0步)生成的解,決策者對風險和成本的滿意度分別為29.44%和98.4%,2個目標是非常不均衡的,因此很難令決策者滿意,而IMW的交互式優化求解更有利于決策者在不確定環境中找到相對均衡的最優解。

3.3.2Pareto最優解數量對比

為對比分析IMW與MW獲得的Pareto最優解的數量,設定風險權重系數從0.1~0.9,步長0.1,共9組實驗。各方法中,對于重復的最優解予以剔除,只保留不同的最優解。如圖4所示,IMW除了與MW擁有共同的4個最優解外,還有3個最優解,即IMW獲得了7個Pareto最優解,而MW獲得了4個Pareto最優解,顯然IMW獲得Pareto最優解的數量要優于MW。

圖4 IMW與MW獲得的Pareto最優解分布

3.3.3交互優化效率對比

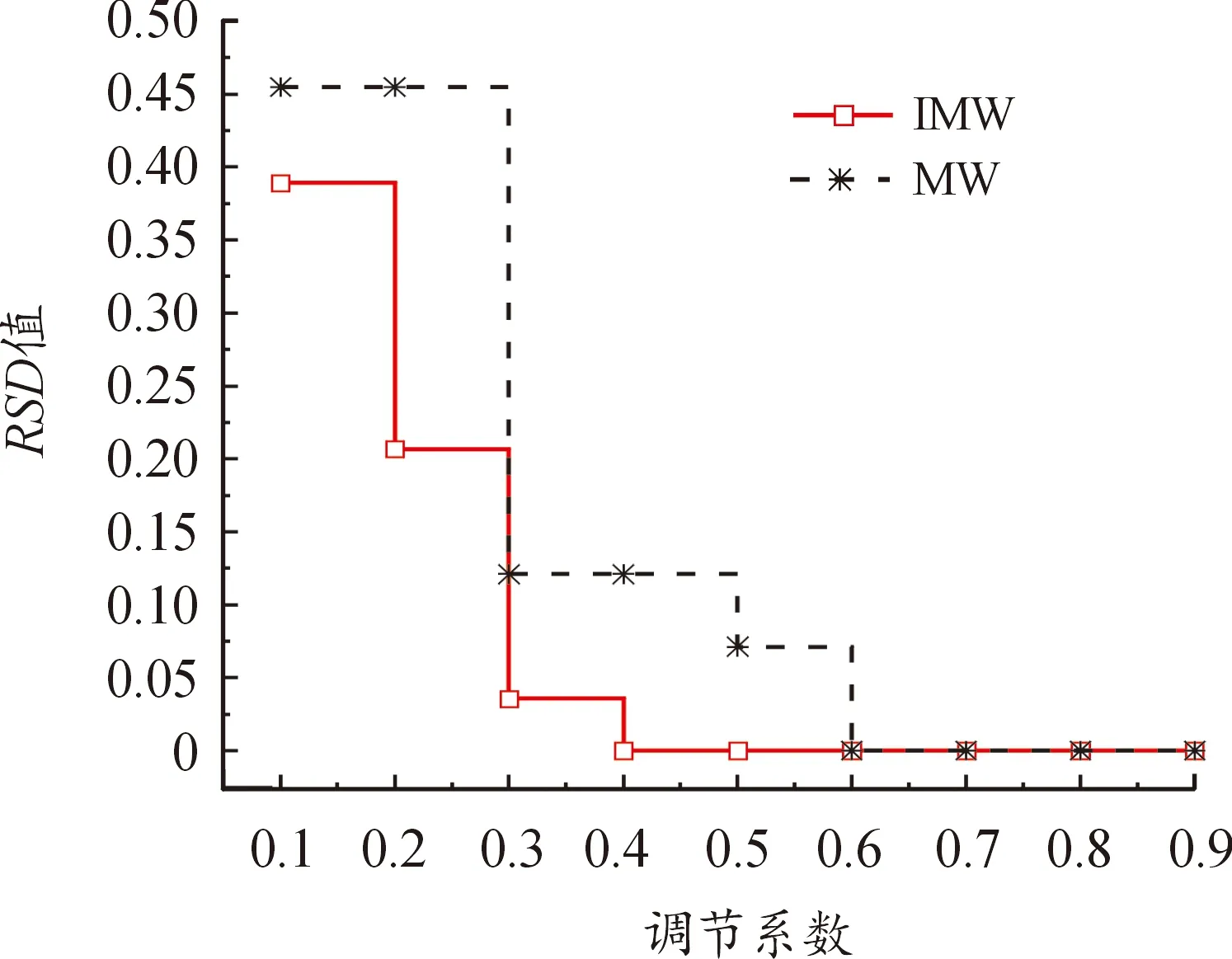

對IMW與MW的交互優化效率進行分析,采用RSD(range of satisfaction degrees)來評價風險目標與成本目標的均衡程度:

RSD=|μ1(x)-μ2(x)|

(23)

式(23)中,風險與成本2個目標滿意度的差值即為RSD,顯然RSD值越小,風險和成本2個目標越均衡。設定調節系數γ從0.1~0.9,步長0.1,共9組實驗,圖5給出了IMW與MW 2種方法的RSD變化情況。

圖5 IMW與MW交互優化效率曲線

IMW決策者進入第4步交互(調節系數為0.4)時即可獲得2個目標均衡的最優解,而MW則需要決策者進入第6步交互(調節系數為0.6)。顯然,在相同條件下IMW的交互優化效率要高于MW。

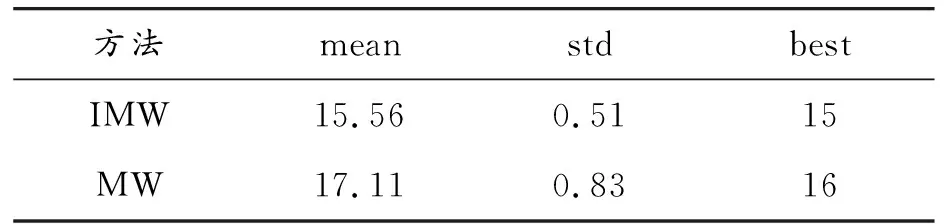

3.3.4求解時間對比

對以上18組實驗的求解時間進行分析,評價IMW與MW的求解效率。2種方法的求解時間平均值(mean)、標準方差(std)和最短時間(best)見表4,顯然IMW的求解時間要好于MW。

表4 求解效率 s

3.4 大規模實驗

為進一步驗證模型與方法的有效性,設計8組測試算例,每組算例分別由“權重系數從0.1~0.9(步長0.1)”9個算例,以及“調節系數從0.1~0.9(步長0.1)”9個算例組成,即每組共18個具體算例,8組共144個具體算例。每組算例分別運用IMW與MW 2種方法求解,求解結果見表5。其中,“Pareto最優解數量”一列由各組的“權重系數從0.1~0.9(步長0.1)”這9個算例得出,統計2種方法所得到的Pareto最優解(不允許重復)數量;“交互優化效率”一列由“調節系數從0.1~0.9(步長0.1)”這9個算例得出,以“RSD不超過3%”為停止交互準則來統計2種方法達到此準則所需的交互優化步數;“求解時間”一列為該組18個算例求解時間的平均值。

表5 大規模實驗求解結果

從表5可知,得益于搜索空間優化、邊際變化率與新轉換函數的構建,IMW在Pareto最優解數量、交互優化效率和求解時間方面均優于MW方法。具體來看,IMW獲得的Pareto最優解數量的平均值為6.75,要高于MW的3.75;IMW平均4.25步即可獲得兩目標相對均衡的滿意解,而MW則需要5.75步;IMW的平均求解時間為58.2 s,要優于MW的73.99 s。此外,還可以得出,隨著問題規模的增大,IMW和MW的求解時間均有所增加,在第8組實驗中兩者求解時間達到最大值,分別為123.28 s與158.39 s。考慮到模型有很多約束,這樣的求解時間是可以接受的,同時得益于1.5小節的模糊模型轉化,對模糊目標和模糊約束做了等價清晰的線性化處理,使得模型可以在可接受時間范圍內有效解決大規模EVBRLND優化問題。

4 結論

從動力電池逆向物流網絡規劃初期的高度不確定性出發,考慮成本最小化和風險最小化,建立多目標規劃模型。運用期望區間、期望值和模糊機會約束方法對模型進行確定性轉化,設計了IMW方法求解模型。創新之處在于,一是運用三角模糊方法量化EVBRLND風險不確定參數,同時結合再生利用的多處理技術工藝特點,構建了考慮風險優化的模糊多目標模型,彌補了當前EVBRLND問題研究中未考慮風險與全過程不確定因素的不足;二是對經典的MW方法,從優化搜索空間、構建邊際變化率MRC和新轉換函數3個方面予以改進,并通過算例驗證了IMW方法在Pareto最優解數量、交互優化效率與求解時間方面的優越性。此外,動力電池逆向回收再利用過程還會受到前端正向物流(動力電池與新能源汽車的供產銷)的影響,將其納入研究范疇形成的閉環物流網絡設計將是下一步研究的方向。