追隨繪影刻光的微笑

安雪

徐匡的藝術傳達了立足于中國民眾審美趣味的普遍性美感,他的作品堅持了大眾化的立場,其作品的內涵與形式具有一種普適性的審美體驗。徐匡成長于新中國,可以說是新中國培養起來的杰出美術家。徐匡見證了新中國社會主義建設時期的歷史變革,同時他也以他的版畫記錄了時代巨變之中的人與事,以飽含情感的筆觸描繪了眾多美好的形象與動人的笑容。縱觀徐匡的藝術創作生涯,大致可以總結為四個時期,這四個時期分別為從《待渡》出發:光影的靈動;探尋《大江之源》:生活的詩意;開拓《新路》:形式語言的強化;《天地吉祥》:刀筆刻繪的原版獨創。

從《待渡》出發:光影的靈動

1958年徐匡從中央美術學院附中畢業,同年被分配到了在重慶的四川美術家協會工作,在美術家協會領導、老版畫家李少言、牛文和李煥民等人的帶動下搞起了版畫。1959年徐匡便創作了套色木刻《待渡》,這件作品從構圖及版畫語言運用上均顯現了極為出色的專業素養,為他未來的版畫創作積累了初步的經驗,他以《待渡》這件作品拉開了自己的木刻人生,這件作品表明了徐匡對版畫藝術的敏銳直覺,無論是對黑白灰的應用以及畫面的布局方面,均顯示了徐匡在造型及語言上的駕馭能力。特別是這件作品對刀法的組織概括而生動,表現得非常靈動。在版畫語言的運用上,光影感也被重視,作品《嘉陵江上》正顯示了徐匡的這種個人趣味,似乎預示了徐匡作品未來的風格。

對于徐匡來說,20世紀60年代也是他對版畫語言的初步探索階段,作品《紅巖》插圖是對西方表現主義語言的借鑒,《小山花》《秋收》《果園姐妹》等作品則是對中國古代藝術傳統與民間藝術經驗的學習與現代性轉換。在繪畫的美感經驗上,徐匡通過對民間剪紙、古代漢畫像磚圖像的借鑒學習積累了豐富的繪畫性經驗。特別是平面性構圖的處理使徐匡得到了突出主體,在單純的空間關系中保持繪畫語言豐富性的經驗。簡約的空間關系突出了主體人物形象,同時又使平面性的繪畫語言獲得了豐富的表現力,正是這些因素促成了徐匡個人繪畫風格的形成。

探尋《大江之源》:生活的詩意

20世紀70年代是徐匡版畫個人風格的形成時期,創作于1972年的作品《不許奴隸制復辟》是一幅主題性的創作,在這幅作品中,已經顯示了徐匡對黑白木刻灰調語言嫻熟駕馭的能力,這種通過素描關系來處理版畫語言的手法在當時也是頗為少見的。在人物面部刻畫及服裝質感的塑造上,三角刀組織的灰調使作品呈現出極為豐富的版畫質感。這一探索成果在1975年創作的《草地詩篇》中得到延續,并通過1978年與阿鴿一起創作的《主人》而成為徐匡個人風格形成的標志。實際上《草地詩篇》的畫面結構與1974年創作的《大江之源》是統一的,但是因為素描灰調的應用使畫面具有了堅實的硬度。值得一提的是,草地的描繪極具特色,如果以當時的審美立場來看,這片寫實性的草地某種程度上具有自然主義的色彩,由此也可以看出徐匡對木刻刀法的極致探求。當我們仔細審視徐匡在這幅作品中的刀法,他依然是以刀形來對應物體的結構,這一點在草地的刻畫中一覽無余地顯現出來。而草地同時也成為徐匡版畫的一種個人符號。

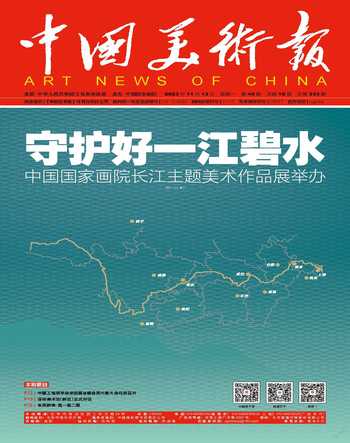

在1974年創作的《大江之源》中,徐匡通過對畫面構圖的細心經營,使作品獲得了極為簡潔單純的形式美感,運動的飛鳥形成了流動的點,草地與遠山形成的線面變化很好地襯托了人物的形象,這一畫面意象的刻畫似乎預示了徐匡對人物主題的偏愛。徐匡并沒有止步于既有的成就,在《珠峰兒女》《春天》《森林的早晨》《小騎手》等作品中,他依然對木刻版畫的技法以及版畫的形式做了積極的探索,試圖通過語言與造型傳達符合大眾審美趣味的版畫作品。

開拓《新路》:形式語言的強化

20世紀80年代后徐匡創作了不少強調線形語言的版畫,這些版畫在刀法上并不突出刻痕的味道,而是追模畫稿的筆觸運動感。1980年創作的作品《新路》有意弱化了刀味,特別是樹枝葉脈等形狀的刻畫,形象的圖形感被強化,《大渡河畔》則純粹采用白描的形式來處理版畫的語言。需要強調的是,刀味并沒有從徐匡的版畫中消失,只是在形式感上從屬于筆觸的運動變化。

以素描灰調手法進行版畫造型的探索也并未停止,《牧場上的小學生》《希望》《青年和牦牛》《陽光下》等作品進一步用單純的木刻語言嘗試了復雜物象的處理,徐匡進一步拓展了黑白木刻語言的表現力,使得作品顯現出迷人的光感與秩序。

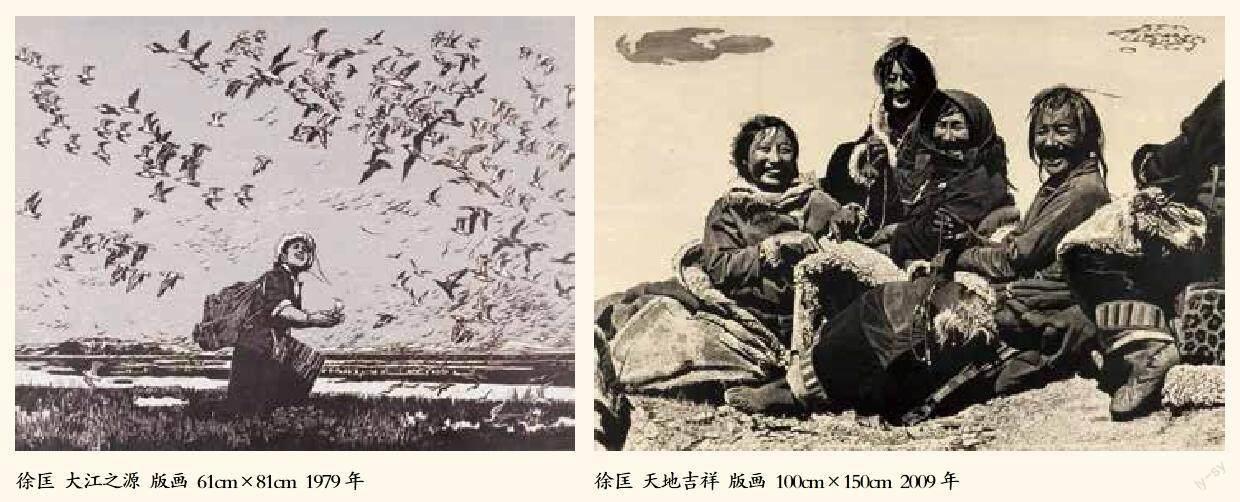

《天地吉祥》:刀筆刻繪的原版獨創

新千年創作的木刻版畫作品《奶奶》,灰調語言成為作品的主體,純黑的色塊所占比例已經極少,亮部的線條既保留了繪畫的筆意,又與形體的塑造緊密結合,可以看出徐匡在圖形構成與結構塑造方面進退自如的駕馭技巧。類似的處理方法在作品《阿媽》也可以直觀地看到。《走過草地》同樣是以灰調語言為主的黑白木刻版畫作品,徐匡在這幅作品中處理了更為復雜的形象關系,響亮的灰調使這幅作品的陽光更具有層次感。在作品《扎西和他的羊》《家園》《山高水遠》中,徐匡將黑白灰的調子關系作為版畫語言的主體,不再拘泥于形象本身,而是自如地用灰調語言進行版畫造型,使具有光感的黑白木刻語言成為個人獨特的繪畫風格。

徐匡作品總是充滿了陽光感,微笑似乎總是其主調,作品表現的人物形象,總是保留了最為和諧美好的部分。盡管徐匡的作品具有極為寫實的技巧,但這種寫實性并不是自然主義的,他試圖尋找的是一種共性的美。在美學的精神性上,徐匡的藝術符合大眾的趣味,是站在大眾的立場上來尋求美的途徑。徐匡的版畫除了黑白語言方面的特色,最為主要的是灰調的應用,陽光感的產生有賴于灰調恰如其分的應用,這種語言特質正是徐匡黑白木刻脫離凝重感的關鍵。大面積的黑色、銀質的灰調、響亮的白色形成交響樂般的明快調子,語言與形象的統一使徐匡的作品獲得了感人至深的藝術表現力。

(作者系中國美術館研究館員)