基于洮河自然保護區遺傳資源保護的森林有害生物綜合防治策略

閆小軍.基于洮河自然保護區遺傳資源保護的森林有害生物綜合防治策略[J].南方農業,2023,17(18):-220.

摘 要 遺傳資源保護包括對自然保護區生態系統內生物多樣性和基因多樣性的保護。為了更好地保護洮河自然保護區的生態系統和遺傳資源,為洮河自然保護區生態系統的健康和可持續利用提供科學基礎,從保護森林生態平衡,維護森林生態多樣性;提升生態環境質量,保障森林資源的可持續利用方面介紹森林有害生物防治的重要意義,提出了生物防治、精準化學防治、森林有害生物檢測預警等綜合防治策略。

關鍵詞 遺傳資源保護;森林有害生物;防治措施;洮河自然保護區

中圖分類號:S757.4 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.18.070

森林是地球上重要的生態系統,擁有豐富的生物資源和遺傳多樣性。然而,有害生物的快速繁殖與大面積蔓延,會對森林植被和生態系統造成嚴重損害,威脅森林生態平衡與可持續發展[1]。為了有效應對森林有害生物的威脅,借助現代科技和生態學原理,通過精準的監測和預警盡早發現問題,并及時采取針對性措施,對充分保護森林的遺傳資源和生態環境極為重要。以甘肅洮河自然保護區對森林有害生物采取的防治措施為例,探討基于遺傳資源保護的森林有害生物綜合防治策略,為保護森林生態系統、促進森林資源的可持續利用、維護生物多樣性提供參考。

1 遺傳資源保護的含義

遺傳資源保護是指對自然界中植物、動物、微生物等生物種群的遺傳多樣性進行保護和維護的一系列措施[2]。這些生物種群所包含的遺傳信息代表了其長時間的進化和適應過程,對生物個體生長、繁殖和適應環境都起著重要作用[3]。因此,遺傳資源保護的目標是確保生物種群在自然界中的多樣性和穩定性,保護和維護珍稀、瀕危的遺傳資源。

遺傳資源保護致力于保護自然界中存在的各種生物種群的遺傳多樣性,而遺傳多樣性是生物多樣性的重要組成部分,其反映了生物種群內部個體的差異和種群之間的變異,同時對生物種群適應能力的形成至關重要。遺傳資源保護的目標不僅是保護和維護生物種群的多樣性,還包括確保這些遺傳資源得到可持續利用。在利用生物資源的過程中,需要注意遵循資源的可持續利用原則,確保資源的長期穩定供應和生態系統的平衡。遺傳資源保護為科學研究提供了豐富的材料和數據,同時為人類社會提供了重要的經濟價值和生態價值;而對遺傳資源進行研究和應用有助于促進生物學、農業、醫學等領域的發展。

2 重要意義

2.1 保護森林生態平衡,維護森林生態多樣性

洮河自然保護區是一個復雜的森林生態系統,是許多生物的棲息地[4]。保護區內有野生脊椎動物約273種,國家一級保護動物13種,國家二級保護動物45種,各生物種群間相互依存、相互制約。而有害生物的大量繁殖和蔓延可能會破壞森林的生態平衡,對保護區植被和其他生物種群產生不利影響。例如,洮河自然保護區內的有害生物云杉線小卷蛾1年發生1代,以卵在2~3年生枝條針葉上越冬,次年5月上旬開始活動,孵化盛期為6月上中旬,羽化盛期為7月下旬至8月上旬。云杉線小卷蛾主要以云杉的針葉為食物,幼蟲在樹上鉆孔,啃食針葉,導致樹皮受損和凋落,影響樹的生長,大規模暴發還可能導致云杉林大面積受害,這不僅會破壞森林生態系統的平衡,還會破壞其他野生動植物的棲息地。因此,進行森林有害生物防治能夠有效控制森林有害生物的數量,防止其對森林資源的過度破壞,維護森林生態平衡。

洮河自然保護區中具有豐富、多樣的生物種類,而外來有害生物的入侵對洮河自然保護區造成很大的影響。4—5月是有害生物入侵和蔓延最頻繁的時期,洮河自然保護區內有20%的有害生物是外來入侵,對森林的生態多樣性造成威脅。外來入侵生物在新生態環境中沒有天敵,種群得以迅速擴張,導致原有生物多樣性減少。通過進行森林有害生物防治,可以控制80%的有害生物,減少其對當地生態系統的干擾,保護和維護森林生態的多樣性。

2.2 提升生態環境質量,保障森林資源的可持續利用

生態環境質量的提升和森林資源的保護不僅關乎生態平衡,也與人類社會的發展密切相關[5]。以洮河自然保護區為例,保護區內有害生物的入侵對區內生態環境造成了嚴重影響。例如,外來種草地薊高30~150 cm,齒頂針刺長2~6 mm,這種刺毛不僅會扎傷動物,還會占據保護區內原生生物的生境,抑制本地植物的生長,對保護區內的生態系統造成破壞。這些外來入侵物種對保護區內的生態環境和生物的多樣性都構成了威脅。通過有效的有害生物防治措施,可以控制有害生物的數量,保持保護區內生態環境的完整性和穩定性,維護生物多樣性和生態系統功能。通過科學合理地管理和應用這些策略,可以實現生態環境和森林資源的雙重保護,為促進保護區未來的可持續發展奠定堅實的基礎。

3 防治策略

3.1 生物防治

生物防治是一種注重利用自然生態系統內部的生物相互作用來控制有害生物數量的策略,能有效維持生態平衡。以洮河自然保護區為例,為有效抑制有害生物種群數量的擴張,首要措施是優化天敵生物棲息地條件,以更有利于有益生物如天敵、捕食者和寄生蟲的生存和繁殖。為此,保護區采取了一系列方法,如調整植物種植結構,增加能為有害生物的天敵提供生存繁衍條件的植物數量。以保護區內落葉松球蚜的天敵食蚜蠅為例,這種有益生物通常以蚜蟲為食,而花椰菜是其常見的棲息和覓食地。種植花椰菜能夠最大限度地吸引食蚜蠅,在種植花椰菜時需要注意其種植的行距和株距,一般來說,花椰菜的行距為40~60 cm,株距為50~60 cm。這種種植方式有助于創造適宜食蚜蠅尋找獵物的環境,從而有效地控制蚜蟲的數量。通過調整植物種植結構,可以起到促進有益生物生存和繁衍、控制有害生物數量的作用,有助于維護和促進保護區內的生態系統的生物多樣性,有利于保護遺傳資源的多樣性和適應性。

通過上述措施,洮河自然保護區能夠借助生物防治來維持自然界中有害生物和有益生物的平衡。這不僅有效減少了化學農藥的使用,降低了對生態系統的影響,還有助于保護和恢復生物多樣性,創造了一個更加健康和可持續的生態環境。

3.2 精準化學防治

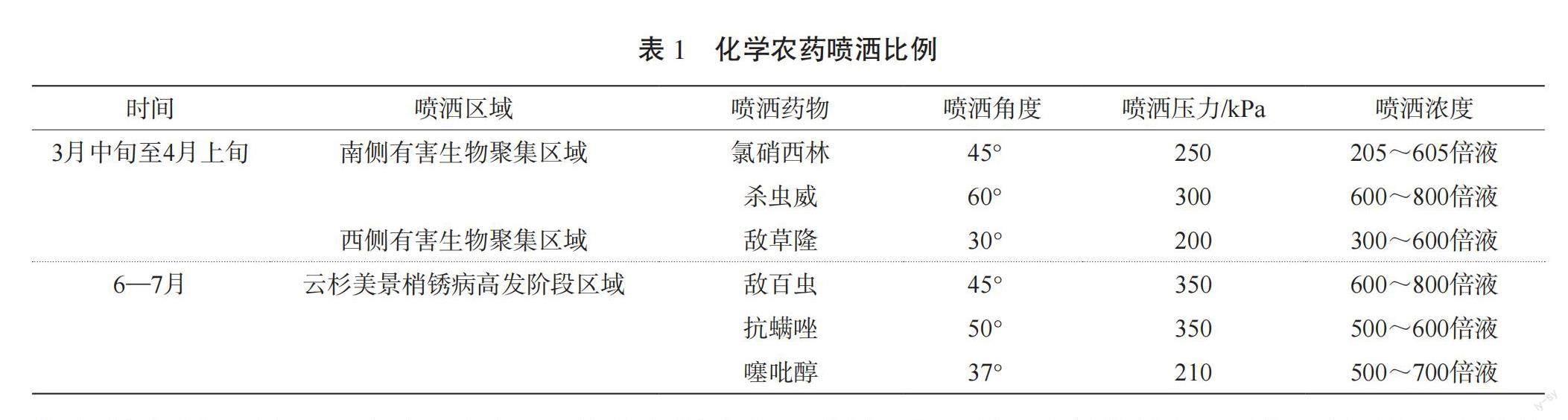

隨著現代技術的創新與進步,可以利用先進的科技防治技術,在保護區內生物多樣性的前提下,精準釋放化學藥劑,以對抗森林有害生物的侵害。其中,定向噴灑技術作為重要的防治手段可精確施藥,使化學農藥對環境的影響最小化,同時避免了對非目標生物造成損害,以及對環境造成負面影響。以洮河自然保護區為例,其采取定向噴灑技術,以科技手段助力有害生物的防治工作。通過在不同月份、區域和條件下調整農藥噴灑設備的噴灑角度,并選擇特定的壓力和噴灑物質,促使保護區的防治工作更加到位、有效,最大限度地降低了有害生物對森林健康的威脅。表1展示了洮河自然保護區針對不同時間段和區域所采取的精準噴灑措施,以應對森林生態系統中的有害生物問題。

從表1可以看出,洮河自然保護區在不同時間段和區域,需要根據有害生物種類和生態環境的特點,設定噴灑角度、噴灑壓力和噴灑藥物。精細調控噴灑是為了確保在不同時間和區域最大限度地抑制保護區內有害生物的增長,以減少其對生態系統的負面影響。這種策略有助于實現維護洮河自然保護區內森林生態平衡和健康、保護生物多樣性和遺傳資源的目標。

3.3 森林有害生物監測預警

為了更好地保護森林生態系統,加強森林有害生物的監測預警顯得尤為重要。通過建立完善的監測預警體系,可以及時識別有害生物、預測擴散趨勢,從而采取針對性的控制措施,減少其對森林健康的威脅。在加強監測預警方面,現代科技的應用為這項工作提供了更加精準和高效的手段。1)洮河自然保護區采用遙感技術進行森林覆蓋監測,通過定期系統地監測和預警森林內有害生物的種群分布、數量、活動水平及對生態系統的影響,盡早發現和識別問題,為有針對性的防治提供科學依據。2)保護區間隔30 d對有害生物活動區域進行巡查,以及時發現病蟲害問題,為后續防治提供及時反饋和數據支持。3)保護區定期開展樣品采集和有害生物鑒定工作,通過分析鑒定結果,更準確地了解有害生物的類型、數量及可能的發展趨勢。洮河自然保護區通過遙感技術,定期監測、巡查和開展有害生物鑒定工作,可監測有害生物的分布和數量,以便及時進行控制,減少有害生物對本地植物和野生動物種群的威脅;還可以減少遺傳污染的風險,防止外來入侵物種對本地種群的侵害。此外,定期的監測和有害生物鑒定工作能夠提供科學數據支持,能幫助相關工作人員更好地了解有害生物的類型、數量和發展趨勢,為采取防治措施提供依據,也為科學研究和生態管理提供了重要信息。

總之,加強森林有害生物的監測預警工作,運用現代科技手段,可以為保護森林生態系統提供及時有效的保障。定期的巡查和樣品分析,以及對遙感技術和全球定位系統等技術的應用,使得洮河自然保護區能夠更好地管理和維護其生態平衡,從而保障森林的可持續發展。

4 結語

通過一系列防治策略,保護區優化了生物棲息地,促進了有益生物的生存和繁殖,有效地控制了有害生物的數量,維護了森林生態的多樣性。通過闡述遺傳資源保護的含義及進行森林有害生物防治的重要意義,圍繞遺傳資源保護的森林有害生物綜合防治策略在洮河自然保護區的實施展開探討,旨在通過應用生態防治、精準的化學防治和科技手段的監測預警,最大限度地降低有害生物對森林生態系統的威脅,保護遺傳資源,實現生態平衡與可持續利用的目標。

參考文獻:

[1] 李文偉.乳源縣天井山林場林業有害生物防治措施[J].南方農業,2023,17(4):80-82.

[2] 劉垠.有效保護合理利用我國人類遺傳資源[N].科技日報,2023-06-02(1).

[3] 陳曉,陸健,于福清.國外畜禽遺傳資源保護及對我國的啟示[J].遺傳,2023,45(7):545-552.

[4] 強繼軍.森林生態保護及生態意識的重要性分析[J].農家參謀,2022(16):138-140.

[5] 孟祥金.森林病蟲害防治在林業生態環境建設中的作用[J].新農業,2023(7):27-29.

(責任編輯:張春雨)