始于陪伴,終于親情

孫思佳?阮琳燕?任彥名?何麗

摘 要|在探索對拒學青少年干預方法的過程中,筆者發現有一位拒學青少年在陪伴者小A的幫助下繼續學業并恢復社會功能。本文旨在探討應對青少年拒學的陪伴模式的實際效果和應用價值,檢驗其可推廣性,以幫助更多的拒學青少年走上人生正軌。本研究采用質性取向的個案研究法,對研究參與者進行深入而具體的研究,以半結構式深度訪談和觀察法進行資料收集,通過MAXQDA軟件進行資料分析。該研究內容已獲得研究參與者的知情同意,且經過了學校的倫理審核。研究結果發現,陪伴者能帶領休學在家的青少年重新與他人建立鏈接,走出家門,恢復社會功能,增加復學概率,陪伴效果的變化趨勢呈近倒U型曲線,陪伴模式經過現實檢驗能得以實現。但是,要想增加這一方法的可推廣性,還需要建立更完善的陪伴機制。本研究初步探討了應對青少年拒學的陪伴模式的實際效果和應用價值,并總結了陪伴者的角色定位、勝任力特質模型和陪伴過程的注意事項、潛在風險,為陪伴模式的推廣提供了參考。

關鍵詞|陪伴者;拒絕上學;青少年

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

1.1我國青少年拒學現象越來越普遍,需要關注和重視

隨著社會的發展和進步,拒絕上學行為(school refusal behavior,SRB,以下簡稱拒學行為)已經成為當今世界各國教育界面臨的一個難題,受到廣泛關注。美國教育部將其列為美國十大教育問題之一[1],日本文部科學省在每年出版的青少年白皮書中,將拒絕上學行為視作最嚴重和最受關注的青少年行為問題之一。國外有學者指出,拒絕上學行為將影響5%~28%的中小學生[3]。隨著我國經濟與社會的快速發展,我國將面臨與一些英美國家和日本同樣的拒學問題。據國內一些大中城市的報道,前來兒童心理咨詢門診就診的首位問題是“不上學”,且人數逐年增加[2]。國內有學者研究發現,廣州市中小學生拒學行為檢出率為22.5%,且拒學行為的檢出率隨年齡增加呈上升趨勢,小學階段處于較低水平(4.5%),進入中學階段陡增(24.6%),整個初中階段約1/3的學生有拒學行為,到高中階段,拒學行為的檢出率高達37.6%[4]。

1.2 青少年拒學之后,療愈和修復期長,后果嚴重

青少年拒學在家普遍存在社交隔離、出門困難、晝夜顛倒、使用手機時間過長等問題。據調查,從長期請假或者休學到復學普遍需要一年甚至更長的時間,拒學時間越長,干預的難度越大。頻繁或長時間缺勤可能導致學業表現不良現象,并形成難以打破的消極循環。這種缺勤的長期后果是嚴重的,甚至造成輟學、社會功能受損、失業、心理健康等問題[5]。有學者總結了拒學的短期和長期影響,且影響個人、家庭和學校三個方面。拒學的短期影響在個人方面表現為:拒學使學生個人無法完成學業,個人與同伴群體疏離,以及錯過升學機會等;在家庭方面表現為:拒學會給家長帶來心理壓力、經濟壓力與家庭生活質量的降低。在學校方面表現為:在校的拒學學生因情緒不穩定會制造較多的學生沖突,繼而增加班級管理和學校整體管理的壓力,同時增加教師與學校管理人員的工作量,進而導致家長與學校管理人員沖突的增多。拒學的長期影響在個人方面表現為:因心理問題而造成的拒學現象會導致個人的職業困難、婚姻與生活問題以及心理疾病。在家庭方面表現為,因心理因素造成拒學的學生,會長期依賴原生家庭,繼而導致家庭在心理、經濟和生活方面的巨大壓力,甚至可能引發長期的蟄居問題。在社會方面表現為,拒學中的某些嚴重心理問題會導致學生的行為不良、犯罪傾向與行為[6]。

1.3 拒學青少年父母親職壓力大,孤立無援需要社會支持

家庭是孩子成長和發展的首要環境,在孩子的成長過程中起著至關重要的作用。青少年長期拒學其實是整個家庭面對的挑戰,由于政策不完善、拒學問題的責任主體缺位等問題和社會的系統性風險主要是由家庭來承擔,很多拒學家庭面對孩子的這種行為毫無辦法,表現出極為焦灼、壓抑和痛苦,更因無處矯正而感到孤立無援[7]。

據何穎鑫等人的研究表明,拒學青少年家長最擔心的前十個問題如下:(1)我擔心孩子年齡小,不去上學,沒有學歷和技能,難以融入社會;(2)我在孩子的教育方面感受到了前所未有的挫敗感;(3)我的孩子不愛運動;(4)我覺得自己是個失敗的爸爸/媽媽;(5)我擔心別的家長會戴有色眼鏡看待我的孩子;(6)我感到憂郁沮喪;(7)我找不到合適的、專業的心理咨詢師;(8)我覺得孩子造成今天這種局面和我有很大的關系;(9)為了讓孩子復學,我花費大量的金錢和精力去聽課學習以及找專家和心理咨詢師;(10)我感到孤立無援。由此可見,如果能夠盡早幫助青少年恢復社會功能,也是對于家庭和父母極大的支持[8]。

1.4 青少年主動求助的動機不強,尋求心理支持比例很低

家長普遍反應,青少年求助動機不強,很多青少年拒絕就醫、拒絕心理咨詢。研究表明:約八分之一的兒童和青少年(5~19歲)被認為至少有一種精神疾病(mental health disorder,MHD),并且一半的終身MHDs在14歲之前首次發病。盡管針對年輕人的MHDs確實存在有效的循證治療,但只有不到三分之二的患者能夠獲得專業幫助[9]。Jerica Radez等人的元分析的結果也表明:青少年尋求心理咨詢服務的比例非常低,主要原因有(1)個人因素,包括青少年有限的心理健康知識和缺乏求助的觀念;(2)社會因素,包括青少年在求助中會感受到社會恥辱和尷尬等消極情緒,青少年對專業人士治療的偏見,包括保密意識和信任陌生人的能力;(3)系統性、結構性障礙和促進因素,包括財務成本和專業幫助的可獲得性。

在我們接觸和服務拒學青少年家庭的過程中,家長普遍反映“孩子不愿意出門”“我們希望他能走出去,不管是國內還是國外,任何想去的地方都可以”“我也希望有個網友能邀請他出去”“是的,沒有力量走出來”“孩子現在沒有欲望和想法,這才是我們著急的”。以上信息都體現了青少年主動求助的動機不強,沒有成功恢復到良好的生命狀態。父母也很著急,但是卻很無助。

1.5 對拒學家庭的支持系統不完善,需要提出更加系統和全面的支持方案

目前對青少年拒學行為的干預有藥物治療、個體心理治療、家庭治療、社會工作等方式。但是這些干預方式都具有各自的局限性。

1.5.1 藥物治療

很多拒學青少年的父母會選擇帶孩子到精神科就診,因為有部分拒學青少年符合某些心理障礙的診斷標準。精神醫學治療以藥物治療為主導。但是并不是所有的拒學青少年都符合心理障礙的診斷標準,即便符合某種臨床的診斷,也并非所有人對藥物都有反應。何況目前還缺乏藥物治療對于緩解青少年拒學干預效果的系統性綜述報告。許多家長和青少年非常擔心藥物治療的副作用和使用精神科藥物帶來的污名化。

1.5.2 心理咨詢

研究表明心理治療能夠有效地干預拒學。但是,總體而言,合格的青少年心理咨詢師數量非常少,各地心理咨詢資源極度失衡。另外,對于一般家庭而言,持續的心理咨詢會產生巨大的經濟壓力,這也是影響咨詢動力的重要因素。而且,因污名化等原因,青少年尋求心理咨詢服務的比例非常低。由此可見,個體心理咨詢對于拒學的干預也存在局限性。

1.5.3 民間機構和企業的探索

一些家庭教育的公司和社會機構也會為拒學青少年家長開設一些父母成長課程,用家長的改變來帶動青少年的改變。但是很多家長改變之后,孩子依然沒有辦法恢復生命的活力狀態。家長課堂難以真正觸及到青少年。

有一些機構也在嘗試做一些青少年的空間活動,還有很多創新教育力圖通過新教育的方式療愈不適應主流教育的青少年。但是,很多拒學的青少年拒絕走出家門,更加拒絕參加各類活動。

總而言之,不管采用哪種支持方式,最終都要觸及到青少年,并且都需要青少年本人的積極配合和嘗試。很多拒學青少年并不愿意走出家門,在面對藥物治療、心理咨詢以及其他活動時產生封閉抗拒的心理,導致干預過程困難重重,耗時耗力,家長也是煞費苦心,效果甚微。

1.6 問題提出

綜上所述,探討出一條適合拒學青少年的干預之路迫在眉睫。筆者在給拒學青少年及家庭做社會心理服務過程中,通過積極主動地走訪家庭,了解家庭的需求和困難,發現有一位拒學青少年在陪伴姐姐的陪伴下繼續學業并恢復社會功能。本文旨在探討應對青少年拒學的陪伴模式的實際效果和應用價值,檢驗其可推廣性,以幫助更多的拒學青少年走上人生正軌。

2 研究方法

2.1 質性取向的個案研究

本研究采用質性取向的個案研究法,以研究者作為研究工具,對研究參與者進行深入而具體的研究。在自然情境下,采用多種資料收集方法(訪談、觀察、實物分析),對陪伴姐姐與拒學青少年的陪伴過程進行深入的整體性探究,從原始資料中形成結論和理論,通過與研究對象互動,對其行為和意義建構獲得解釋性理解[10]。

2.2 個案分析單位的選擇

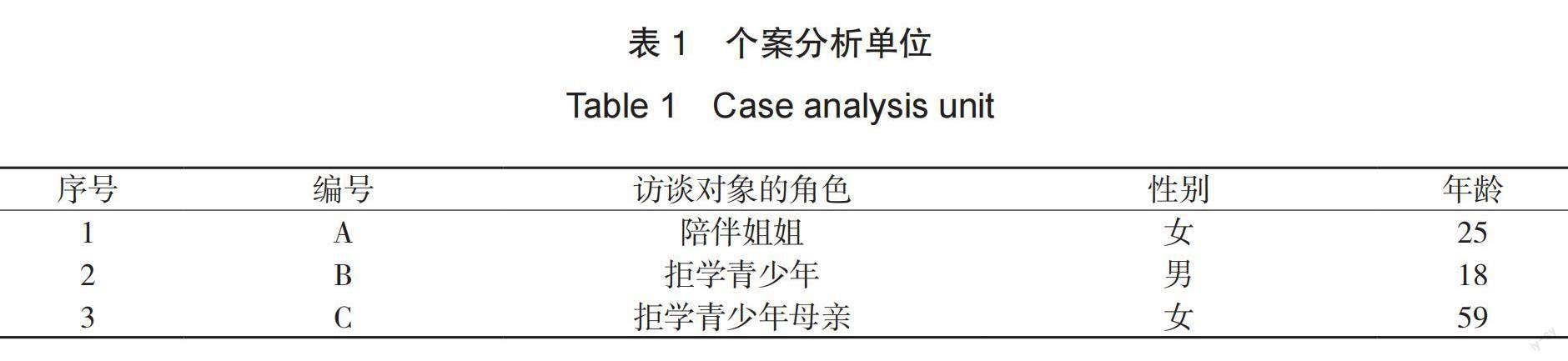

本研究聯系了一位正在陪伴拒學青少年的陪伴姐姐,經陪伴姐姐和拒學青少年一家同意,由研究者對陪伴姐姐(以下用A表示)及拒學青少年(以下用B表示)和青少年母親(以下用C表示)進行一對一半結構式訪談并記錄。基本情況詳見表1。

A,25歲,獨生子女,在某一線城市高校讀研,動物醫學專業。A受熟人之托,陪伴一位拒學的青少年,即B。A的家人比較支持A做陪伴姐姐的行為。

B是本研究中的拒學青少年。在初一時,B學習效率低,反復檢查和涂改作業,在意容貌;在初二時,B在考試前會出現身體不適、不想上學的行為,抗拒考試,在初二下學期疫情時上網課,上課效率低下,沉迷游戲,不愿意考試,并伴隨著高道德感,拒絕任何作弊考試的行為,成績倒數第一。于初三上學期(2021年10月8日)被診斷為中度強迫和中度焦慮。由于強迫癥導致的學業受挫和社會功能受損,在初三時,B辦理了休學手續。

C是B的媽媽,某單位高級工程師,自B出現拒絕上學的行為時,一直積極尋找療愈方案。B、C一家在該一線城市有獨立住房,三室一廳,具備接待陪伴姐姐的條件。在陪伴初期,陪伴姐姐正在考研,B的父親是高校系統的老師,可以為A提供一些資源或者信息支持。

2.3 資料收集與分析方法

采取以質性研究為取向的個案研究方式,以半結構式深度訪談和觀察法進行資料收集。

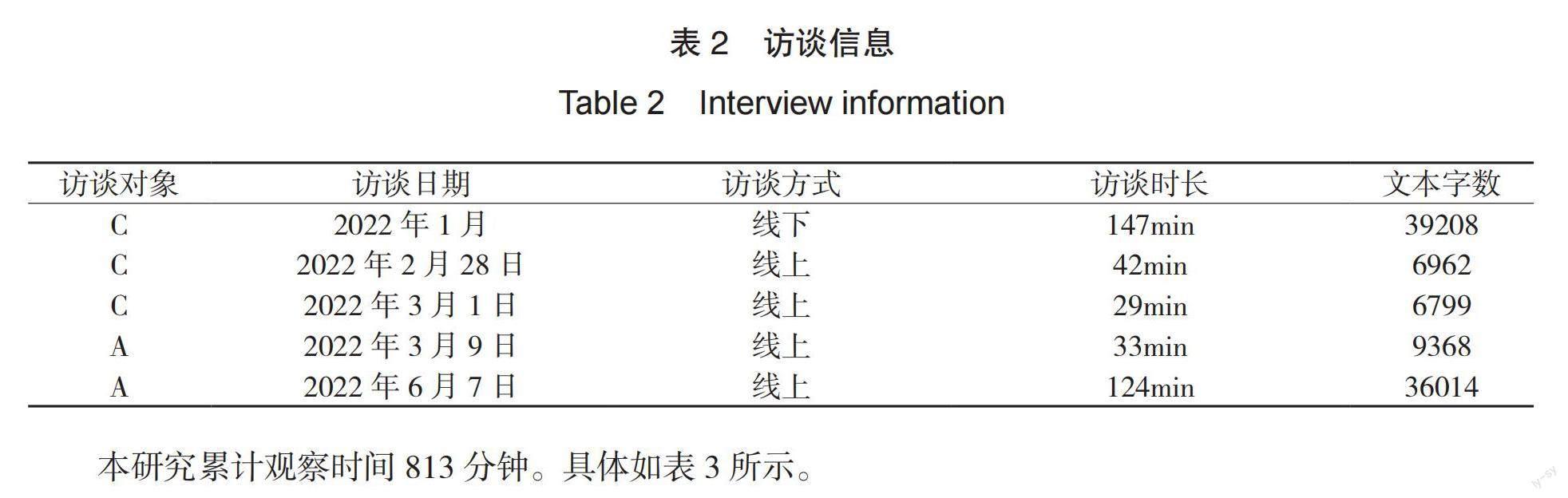

本研究累計訪談時間415分鐘。因為疫情原因,大部分訪談采用線上通話方式進行,具體如表2所示。

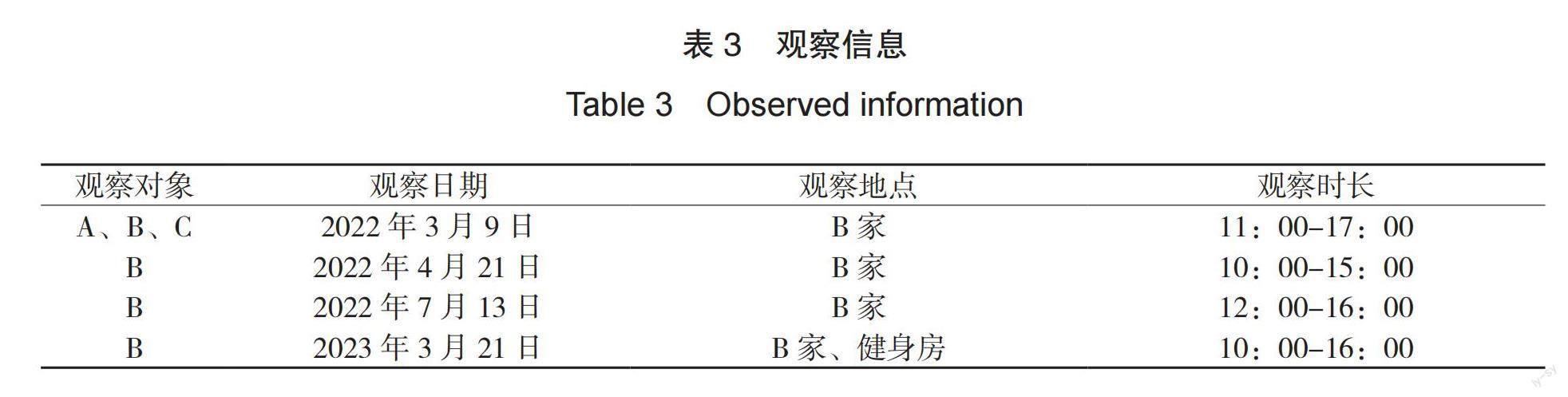

本研究累計觀察時間813分鐘。具體如表3所示。

對A在家庭中陪伴B的日常行為表現進行詳細觀察并針對其言語溝通、人際交往、問題行為等表現一一記錄,撰寫觀察日志4857字。

2.4 研究倫理的考量

參與研究的青少年家庭和陪伴姐姐均自愿簽署知情同意書。本研究承諾妥善保存所有資料并僅用于科學研究或與本研究直接相關的活動。

3 結果

3.1 陪伴過程的階段劃分和特點

3.1.1 二人初識,建立關系

本階段的特點是時間跨度長、陪伴次數少、陪伴頻率低。

(1)建立關系需要一把鑰匙

青少年休學在家普遍存在社交隔離的問題,心理上易社交回避、不愿接納陌生人。因此,建立關系在陪伴初期尤為重要。建立關系需要一把鑰匙,也就是一個契機,讓陪伴姐姐可以接近拒學青少年。在本研究中,C通過熟人介紹,聯系并邀請A來家中陪伴B,A通過給寵物看病的方式和B成功地建立了關系。

A:“我選了一個比較好的切入點是什么?是他的貓,是他的寵物。因為我學的是寵物醫學,他當時養這只貓也是為了他的病。因為有一個寵物療法,就是養一只陪伴他的寵物,然后讓他去照顧寵物,然后獲得關愛。當時他的貓有點尿閉,然后我就說要去他們家給貓看病,跟他見了第一面,他是把門鎖著的,在屋子里是不見人不說話的一個狀態,然后因為他比較關心他的貓,他是一天24小時基本都在家里和這只貓相處,所以我就說希望觀察貓24小時的狀態。就這樣,他出了門跟我說了兩句話,那天晚上也是在家吃飯,他也沒跟我們一起吃,他也是一個人在屋子里,反正這就是第一面,第一面的時候基本上就是說兩句話出了個門。”

“第二次的時候我又以復診為由,我要去復查貓的病情,然后過了兩天我又去了他們家,這次相對來說比較熟悉了,他有所改變,就是他沒有把自己鎖在屋子里,但還是拒絕和我們一起吃飯,不太拒絕說話了,就是你問一句他說一句,可能有時候你問他他也不搭理你那種的。然后自己在那看平板,看看游戲。”

(2)用熱情和耐心推進關系

A天性熱情,愛與人交流。盡管在建立關系的初期困難重重,A總是堅持和B說話,陪他學習、陪B玩游戲。A形容自己“賊能說”。

A:“后來他就跟我一起玩游戲,我就問他這個問他那個,他會跟我講,然后不問的時候他就自己在那玩,吃飯的時候一般就是在看平板,我說兩個小時他可能一句話都不會回我,就是這種情況,但是為什么當時那個老師還有阿姨選我,因為我這人賊能說。只要我知道這是我要干的活,我就賊能說我能跟他一直鬧,就是一直嘮他喜歡的東西,再比如說他喜歡玩游戲,我就去玩他喜歡的游戲,就去感受一下,試一下他玩什么游戲,他喜歡看什么up主,我就跟他聊這些,我能一直跟他聊,然后不管他回不回,就是一直是我在輸出這種狀態,持續了很久很久。”

(3)老家游玩,關系升溫

2021年7月,A要從該城市回到老家,C向B提議自駕游玩并送A回家,B同意了。三人一路游玩至A的老家,B和C也見到了A的家人,品嘗了A的父親種植的水果,B的朋友圈也在許久的寂靜之后迎來了相繼兩條動態。一張老家的夜景圖片和一條關于水果的廣告,幫助A的父親賣水果。B發出的不僅是朋友圈,還有他與外界互動的渴望。

C:旅游回來了,明顯他的狀態好多了,跟我們關系也更親近了。

3.1.2 住家陪伴,形同家人

本階段的特點是頻率高、陪伴次數多。

(1)美食療愈

A熱愛廚藝,住在家中時會經常給B做飯,成功地抓住了B的胃。在陪伴初期,這也成為二人增進關系很好的切入點。

A:“他很喜歡吃,雖然他對吃的沒什么要求,但遇到他很喜歡吃的東西,他也會吃得很多,所以我就會變著花樣給他做好吃的,然后他就比較喜歡吃,也比較開心,所以吃的也是一個切入點。”

(2)旅行療愈

2022年1月,C帶著A和B一起去海邊城市旅游。本次旅游是A和B關系的轉折點。

A:“他生病時候的想法是什么,他的所有的想法,他生病的時候所有的想法,他為什么休學,他為什么變成這個樣子,然后以及這個樣子給他帶來了什么,然后他覺得他這個樣子怎么樣,就是所有的想法,還有關于學習的想法全部都說了一遍。就那時候,基本上我倆每天從晚十點,一直聊到凌晨兩三點、三四點。從那時候開始就改變了好多,他就變得比較聽話了,然后我說什么他可能就會去做,然后特別考慮我的感受了。雖然有時候還會故意惹我生氣,就那種特別幼稚的行為,他就過來找我‘說你是不是生氣了啊,我跟你開玩笑的,你別生氣嘛就這個樣子哄我。”

3.1.3 漸入佳境,各自求學

本階段的特點是頻率降低、陪伴次數減少。

A順利考取研究生,經常住宿,忙碌于學業。此時,B也考入了高職學校,受到A的影響,學習動物醫生的專業。

3.1.4 強烈移情,關系波動

在陪伴過程中,B對A產生了嚴重的依賴和移情,當A步入研究生的新生活時,對B的陪伴和關注都在減少。B并不適應這樣的變化,與A發生了幾次沖突,在新的學校也辦理了休學,更換了一所其他的學校。B內心的變化體現在學習生活的變動上和關系的波動上。

3.2 陪伴姐姐的角色定位

要明確陪伴姐姐的角色定位,需要厘清陪伴姐姐與心理治療師、心理咨詢師、社會工作者的異同。共同點是四者都以助人為目標,不同點是在靈活度和專業性上有所差異,專業性指的是在專業領域內助人技巧的掌握程度,靈活度指的是受到工作邊界的限制程度,如圖2所示。社會工作者、心理咨詢師和心理治療師專業性高,都具有各自領域的職業資格證書。靈活度依次下降,社會工作者可以入戶,心理治療師可以在醫院內外工作,心理咨詢師只能在社會上工作,且不能入戶。陪伴姐姐與這三者相比專業性差,無專業資格證書,但是靈活度高,可以入戶陪伴,在本研究中,A住到了B的家中,可以共同做飯、旅游等,均展現了陪伴姐姐的高靈活性。

在本研究中,A作為陪伴姐姐,專業為動物醫學,并未學過專業的助人技巧。但是,在陪伴過程中,A可以根據關系進展做出及時的調整,可以入戶陪伴,比如住到B家中,為B做飯,靈活度高。

3.3 陪伴姐姐的勝任力素質

(1)陪伴姐姐的勝任力素質

提取A擔任陪伴姐姐的勝任力素質,總結如表5所示。

3.4 陪伴姐姐的邊界游移與潛在風險

在陪伴初期,C會支付A每次200元的報酬。隨著關系的深入,A在2021年12月住進了B家,此時便沒有了固定的報酬。B家對A的生活和學習上都提供了方便。期間,C提出支付工資,但被A拒絕了。為了讓B走出家門,C帶著A和B于2022年春節去某海邊城市旅游,期間C負擔了旅游的所有費用。

從最初的200元固定工資,到后來的支付一些買菜錢、為陪伴者購買禮物、承擔外出旅行的花銷,這其中還有隱性的利益互惠。從報酬這方面可以看出界限越來越模糊,從單純的雇傭關系慢慢轉變為隱性利益互惠關系。

3.5 陪伴姐姐的自我照護

隨著A和B關系的深入,A會更多地感受到負面情緒,焦慮一詞在訪談中出現了七次。所以,在陪伴過程中保持界限、避免過度卷入也是需要在陪伴開始及過程中不斷學習的,這也需要陪伴者定期進行督導,做好自我照護。

A:“他自己就是一直在玩游戲,也沒排課,也不上課,然后早上也不起床,然后當我說他兩次之后,他還是不聽,我還是一直在給他做心理建設,你知道嗎?有時候就經常做,也不聽,然后那段時間我狀態也不是很好,我也很焦慮。”

C:“因為A長時間跟B待在一起,有時候就是會把自己代入太深了,真的把自己帶入成B的親姐姐了,A和B是沒有血緣關系的,我就對A說不要把自己帶入太深,心理咨詢師給大家的建議就是不要代入太深,不要帶入太多的情感,要不然的話就會沒法理智冷靜了。”

3.6 陪伴效果的變化趨勢

陪伴效果指的是B在A的陪伴下發生的積極變化。通過對本案例的現實效果考察,發現陪伴效果顯著,B在A的陪伴下成功復學并恢復社會功能。

B:“我從原來一個比較內向陰郁的人變得更積極主動,比如說現在我不怕見人,哪怕我沒收拾。我對人也變得更坦誠了,讓我的性格進一步完善。她每天在家我就需要跟她說話,因為我不再是獨處,獨處的話我想干啥就干啥。”

B:“她能給予我精神和物質上的幫助。物質上就是她給我做飯,精神上是我有一個人可以跟她傾訴,我能跟她說所有事。”

陪伴的整體效果顯著,并隨時間變化呈現倒U型曲線的變化趨勢。陪伴效果在最初會隨著關系的深入顯著增加,到最高點之后又會緩慢趨于平穩甚至略有降低,如圖3所示。

在第一階段中,B從零社交的狀態到可以和A說話聊天,出房間門的次數和頻率都顯著增加,社交功能逐漸恢復,開始恢復發朋友圈的行為。

在第二階段中,A住到了B的家中,隨著二人的關系進一步深入,B對A敞開心扉。B的學習狀態也迅速好轉,開始在家中盡量地按照作息表上課學習,也為了中考體測開始運動。在這一階段中,陪伴效果達到頂峰,B也完成了初中學業,順利升入職高新的學習階段。同時,在B習慣了A的存在之后,陪伴效果開始呈緩慢下降的趨勢。B在訪談中也表達:“天天在一起的那個階段我感覺幫助是最大的。”

在第三階段和第四階段,A進入研究生學習階段,B進入職高的學習階段,聯系漸少,陪伴效果繼續緩慢下降。

4 討論

4.1 陪伴姐姐的勝任力特質

根據靳雨佳的研究,青少年社會工作者的勝任力指的是青少年社會工作者身上凝聚的一種持續的、深層的能力和素質,其模型主要由專業能力、個性特征、人際交往能力三部分構成[11]。在本研究中,A對自己的工作有著高度的專業認同,A提到“我知道這是我要干的活,所以我就能和他一直說話聊天”,其資源整合能力、好奇心、主動性、包容心、共情理解和責任心都體現了A作為陪伴姐姐的專業能力。A的個性特征中包含自信心、抗壓能力、積極的心態和團隊合作等要素,人際交往能力中的溝通能力、培訓能力和親和力也與前人研究相吻合。

為了探討陪伴姐姐的勝任力特質,采用洋蔥模型繪圖如圖4所示。洋蔥模型是指將勝任力描述為洋蔥形狀,其勝任素質體現為由外到內層層包裹的結構,其中最內層的是動機,而由內向外拓展分別包括了個性、價值觀、社會角色認知、態度、知識和專業技能。該模型表示越外層的特質越容易通過培訓獲得且越容易被測量,容易評價,而越是內層的特質就越難以測量和后天培養[12]。

陪伴姐姐最內層的特質動機包括助人動機、積極心態(熱情、耐心)、抗壓能力。助人動機是陪伴姐姐最重要的特質,積極的心態有助于建立關系和推動關系發展。面對陪伴過程中的突發狀況和青少年不配合等情況,需要陪伴姐姐具有抗壓能力。陪伴姐姐的社會角色為助人者,需要具有樂于奉獻的態度,同時,要重視個人成長,及時學習相關的知識技能,如助人技巧、共情能力、人際交往能力、心理學知識和陪伴者倫理。

其中,A滿足了特質/動機、態度/價值觀、自我概念/社會角色/技能方面的勝任力特質,還具備做飯的技能推進關系。在此基礎上,A在青春期的相似經歷幫助她更好地勝任陪伴姐姐這一角色,A的行為也得到了家庭的支持。不足的是,A缺乏知識層面的勝任力,在心理學知識和陪伴者倫理方面有所欠缺,這也導致了A在陪伴后期強烈感受到焦慮、憤怒等負面情緒,缺乏自我照顧。

4.2 陪伴姐姐的陪伴效果

從整體上來看,陪伴姐姐對青少年的陪伴效果很顯著,并隨陪伴時間的增加呈現近倒U型曲線的變化趨勢。在陪伴初期,陪伴姐姐對青少年及家庭的擾動是最大的,在青少年和家庭之間發揮橋梁的銜接作用,帶來的陪伴效果不斷上升。隨著時間變化和陪伴效果的提升,陪伴姐姐和青少年之間的邊界游移,而青少年也逐漸恢復了社會功能,陪伴效果在最高點之后逐漸呈緩慢下降的趨勢。

4.3 陪伴姐姐與家庭的互惠關系

陪伴姐姐與家庭的關系從最初的雇傭關系到互惠關系轉變,發生轉變的轉折點是A住到B的家中,體現了中國人際關系中人情和資源交換的部分。中國人際關系也是一種交換行為。人情的含義在于穩定的地方網絡中人們在感情或利益上所發生的交換關系。交換行為就是充分利用資源來實現人際的互惠,而個人擁有這些資源的多寡將決定個人在社會生活中的互惠程度和滿足各種生活需要的程度[13]。

由于陪伴姐姐的角色靈活性強,陪伴姐姐與家庭的關系變化空間大,在本研究中,A作為陪伴姐姐對B的感情、精力、時間的付出和B、C對A的感情、金錢和社會資源的付出充分展現了中國人際關系中人情和資源交換的部分,二者在用自身擁有的資源滿足對方生活的需要,實現人際互惠關系。

4.4 陪伴關系中的移情與反移情

從2023年3月至今,陪伴進入到了第四個階段——強烈移情,關系波動。一方面,由于二人在各自的學校上學,見面時間和頻率都有所減少,陪伴效果也緩慢下降。另一方面,B對A產生了移情,在A與其男朋友分手之后移情更嚴重。A并沒有接受過心理學專業知識的訓練,對移情現象缺少關注和有效的應對方法,導致二人關系產生了強烈的波動。

4.5 陪伴姐姐的可推廣性

在日本,已經誕生受到蟄居族歡迎的“租賃姐姐”和“租賃哥哥”這一職業,扮演著傾聽者的角色,并對傾訴者進行心理疏導,讓蟄居族早日回歸社會[14]。但是,陪伴姐姐一職在我國的發展還有許多難題要攻克。第一,對陪伴姐姐自身的要求較高,陪伴姐姐要符合勝任力模型,并有勇氣承擔這一工作。第二,還要考慮陪伴者和被陪伴者的適配性,如果在陪伴過程中,陪伴者如覺察自身不能勝任當下的陪伴,或不適合與青少年維持當下的陪伴關系,應及時調整陪伴關系或終止陪伴。第三,陪伴者要面臨著陪伴過程中的潛在風險,需要規范設置、做好安全保障。在陪伴過程中,一旦發現青少年有過激行為,如何處理危局,是對陪伴者嚴峻的考驗,需要陪伴者保持鎮靜,立即啟動危機干預。第四,陪伴者要定期進行心理咨詢督導,做好自我照護工作。陪伴者的可推廣性要依據陪伴者和被陪伴家庭對上述條件的的現實滿足情況而定。

5 小結

陪伴者與拒學青少年的陪伴經歷,能帶領休學在家的青少年早點重新與他人建立鏈接,走出家門,恢復社會功能,增加復學概率。這一干預方法經過現實檢驗能得以實現。但是,要想增加這一方法的可推廣性,還需要建立更完善的陪伴機制。

參考文獻

[1]盛開.EDUCAUSE發布最新報告:2015年美國高等教育十大IT問題[J].中國教育網絡,2015(Z1):38-41.

[2]梅竹,任傳波,杜亞松.兒童青少年情緒障礙260例分析[J].中國臨床康復,2002(1):95.

[3]Kearney CA,Albano AM.孩童厭學:治療師指南[M].王曉菁,付丹丹,彭勃,譯.北京:中國人民大學出版社,2010.

[4]陳玉霞,戴育紅,楊升平.廣州市中小學生拒絕上學行為現狀分析與對策研究[J].教育導刊,2016(3):41-45.

[5]Havik T,Bru E,Ertesv?g S K.School Factors Associat ed with School Refusal- and Truancy-Related Reasons for School Non-Attendance[J].Social Psychology of Education:An In ternational Journal,2015,18(2):221-240.

[6]劉錄護.城市青少年的逃學與拒學研究:一個群體社會化的解釋框架——以廣州市的個案研究為例[J].青年研究,2012(6):1-12,92.

[7]劉錄護.一例中學生拒學案例矯正的行動研究[J].青年探索,2013(5):70-77.

[8]何穎鑫.拒絕上學青少年父母親職壓力問卷的編制及現狀分析[D].北京:北京聯合大學,2022.

[9]Jerica Radez,Tessa Reardon1,Cathy Creswell,et al.Why do children and adolescents (not) seek and access professional help for their mental health problems?[C]//A systematic review of quantitative and qualitative studies:European Child & Adolescent Psychiatry,2019.

[10]劉曉云.詹紹康,定性資料分析新思路[J].中國衛生資源,2004(2):85-87.

[11]靳雨佳.青少年社會工作者勝任力的構建與應用[D].深圳:深圳大學,2019.

[12]黃冬林.社會工作者勝任力模型實證研究[D].漳州:閩南師范大學,2015.

[13]翟學偉.中國人際關系的特質:本土的概念及其模式[J].社會學研究,1993(4):74-83.

[14]孫幼波.蟄居族現象分析與應對[J].高校輔導員學刊,2022,14(1):8-12.

Started with Companionship, Ended with Family Relationship

??????—The Case Study of Accompanying Adolescents

Sun Sijia1,2 Ruan Linyan1,2 Ren Yanming1,2 He Li1,2

1.Teachers College of Beijing Union University, Beijing;

2. Institute of Learning and Psychological Development of Children and Adolescents, Beijing Union University, Beijing

Abstract: In the process of seeking intervention methods for adolescents who refused to study, the author found that one adolescent who refused to study successfully returned to school and restored social function with the help of As companion. This article aims to discuss the practical effects and application value of companionship models in response to adolescent school refusal, and to test the generalizability, in order to help more adolescents who refuse to study get on the right track in life. This study adopts a qualitative oriented case study method to conduct in-depth and specific research on the participants, collect data through semi-structured in-depth interviews and observation methods, and analyze the data using MAXQDA software. The research content has obtained informed consent from the study participants and has undergone ethical review by the school. The research results found that companionship can lead teenagers who have taken a break from school to establish new connections with others, leave their homes, restore social function, increase the probability of returning to school, and the trend of companionship effect shows a nearly inverted U-shaped curve. The companionship mode can be achieved through practical testing. However, to increase the generalizability of this method, it is necessary to establish a more comprehensive companion mechanism. This study preliminarily explores the practical effects and application value of the companionship model in response to adolescent school refusal, and summarizes the role positioning, competency trait model, precautions and potential risks in the companionship process of the accompanying volunteers, providing reference for the promotion of the companionship model.

Key words: Accompanying volunteers; School refusul; Adolescent