沒臉的肖像

何博 鄒毅

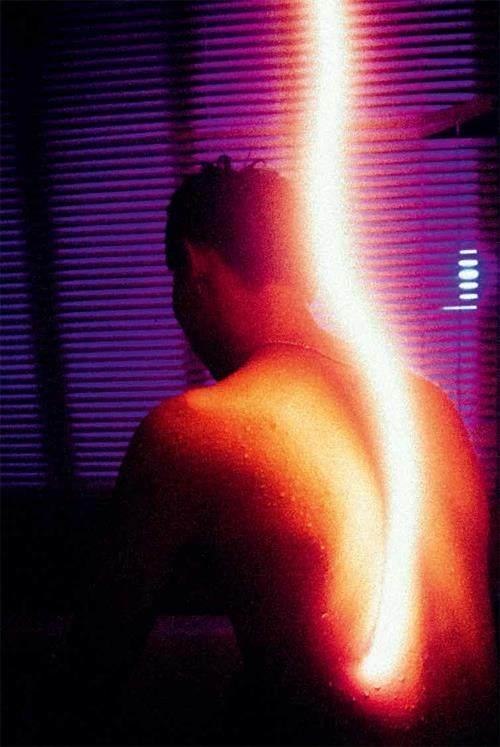

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

我并不想把黎光波的創作行為歸納為“攝影”范疇。從《我前方一米》到《情緒記錄館》,到近兩年完成的《量子觀察者》與《世界二象性》,再到去年完成的《天亮了,一起夢游》詩歌與《偏差》綜合繪畫,再到我一直在等待他完成的《第二個太陽》等,這一系列作品在我看來都是極度浪漫的。

我作為一個入侵者,不小心掉進了他構建的平行宇宙中,雖毫無頭緒但樂在其中。導致我這個受邀進入的客人在兩年前試圖寫他作品時,被他果斷拒絕。至今年年初時,我再一次試探性地提出要求,他才勉強同意。以下這篇文字和我最開始構建的方向走向了兩個極端,我本想嚴肅地討論下他的“創作”,但嚴謹的稿件框架發給他后被“你花時間寫這個沒人看的文章,還不如來成都找我去蹦個迪”搪塞后,果斷地丟棄掉了過往認知體系帶到他身上的框架。

同時丟棄這個行為,也是黎光波對作品的態度。黎光波的作品數量多及體量大,且創作出來后絕對不花任何精力去包裝,這對于一個創作者而言是一個極大的“雷區”。極大部分創作者完成作品,需用1-3年,乃至更長的時間對其去銷售與推廣。黎光波則在將作品保存進硬盤的那一刻就迫不及待地投身進已經籌謀許久的下次創作之中。他作為一個創作者絲毫不在乎一級藝術市場,用玩耍的態度拒絕無數畫廊選擇在商業里“毫無下限”地融合,全力丟棄創作者的標簽又用12年時間悄悄磨一把刻有他名字并無法被替代的刀。從而導致觀者對他的一系列行為產生毫無任何邏輯的困惑,這是我對他一度感到憤怒的核心原因。通過幾年不斷觀察和深入了解黎光波后,我才恍然發現他這一系列行為是他對創作的態度和熱愛。這個行為與一個孩子對于未知事物的本能的反應如出一轍。

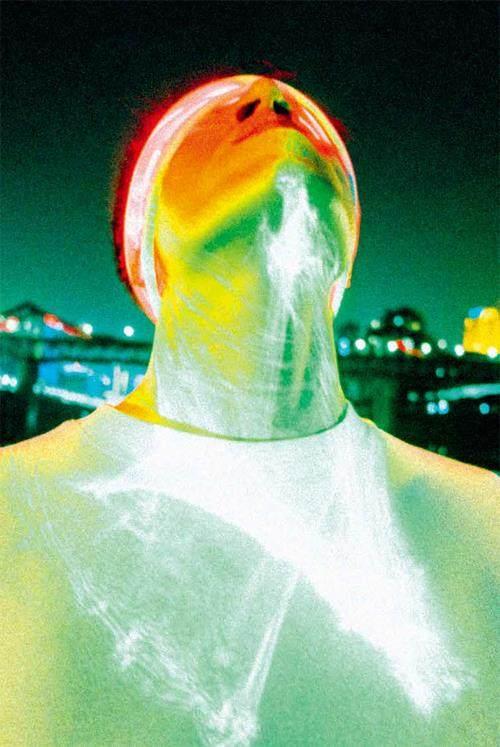

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

被他控制的“普世肖像”

許多人注意到黎光波是因為《情緒記錄館》里他對于藝術實踐的表現。不過我更關心他在創作過程中對“本我”與“他我”的自我實驗下的平衡過程與質問態度。早期,他通過不斷地在公共場所與特定群體和大眾聊天,所獲得及時肖像(《情緒記錄館》),但他的肖像卻能將被攝者某一個時間片段上被隱藏的“真”暴力地呈現。他通過《情緒記錄館》在構建一個場域,構建他能完全控制,并且能完整壓縮、切割的場域。通過這個場域,去探討記錄時代與個人的關系的同時去尋找本我。我認為黎光波的《情緒記錄館》是將社會學與心理學用屬于他的一種極其特殊的“哲學顯影”方式創作。

他在《情緒記錄館》創作過程中絲毫不在意“攝影”結果,卻對人的在場極其重視,這無疑是他理解“公共藝術”的核心思路。他這個思路在我過往寫其他藝術創作者評論時提供了無數種全新的角度。乃至我承認過往把《情緒記錄館》僅僅歸結為肖像攝影的嚴重失誤。邏輯的產生是人類去理解事物的重要因素,然后才能真正意義上討論生命的意義。而黎光波的作品得從反思層面去進行觀看。他在《情緒記錄館》里認真地和個體閑聊忘記“攝影”結果,討論過往的時候就已經開始產生內在邏輯。這個內在邏輯是“普世”的狀態,是去掉形式后直擊人內心的共振狀態。這個邏輯的產生也是我抱著固有的疑問從2019年開始,全國飛行跟蹤了他無數場展覽后產生的結果。

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

從2019年前《情緒記錄館》的封閉到2022年的開放的狀態轉變中,我深切地感受到了他一直在構建的區域正在逐步完善。他刻意地讓我們去看到本真的普世肖像,卻悄悄地將自我完整呈現于未顯現之處。這個未顯現之處是黎光波自知于未到時候便刻意隱瞞之處。但是他又會在一些時刻,刻意地呈現片面出來給觀眾進行觀看,得到反饋后又將其隱藏起來細細打磨。打磨這個工序原本是為了將其更接近大眾喜好的狀態。與此相反,黎光波的打磨過程中,技藝的成熟、框架的完整、世俗的眼光是他前期努力完善,后期殘忍去除的事物。《情緒記錄館》今年已經走入第十年,一個公共藝術項目能存活10年本就是一件極其艱難的事情,但更艱難的是還要在10年中不斷地讓其保持初衷的前提下讓其深入與成長。當然,這10年的過程是在《情緒記錄館》這個場域內,他無數次控制參與者,無數次壓制自我并且完整掌握了如何控制氣息呈現出“普世肖像”結果。

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

如果《情緒記錄館》是黎光波磨煉自己這把銳刀的空間,那我們過往對《情緒記錄館》的認知都是錯誤的。創作后期他去除參與者而加入本我圍繞肖像進行創作(《第三人》《看見》《色彩與情緒肖像》《沒臉的肖像》),已經讓“公共與他自己”的關系抽象呈現。正如黎光波將西塞羅所說“世間一切,盡在臉上”這句話理解為“眼見之處,始于眾生,歸于自我”。黎光波對于作品構建的嚴肅性我是認可的,不在乎形式與結果,在乎自然產生的呼吸,以此呈現出他的自然哲學。于是,黎光波才不斷地呈現醒著與睡著的兩種狀態。

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

選自《沒臉的肖像》系列。黎光波 攝

夢境里沒臉的肖像和少年的我

對現實的“普世”認同在他思想里起到了一個抽象作用,但卻以無限的空間理念具象化呈現于世界。這一點是我在2021年飛往重慶看他《沒臉的肖像》展覽現場時,坐在他放置在空間之中的懶人沙發,被圖像侵略時出現在我大腦之中的結果。

黎光波從2020年夏天開始創作被各種燈光包裹的“流量明星”肖像。每個“流量明星”被褪去外衣,置身于無法辨識出面孔的空間內。被黎光波刻意遮擋住面部,成為遐想的對象。我試圖從黎光波寫的隨意闡述里找到他的策略出發點:“我通過拍攝讓參與者從社會性身份中剝離出來,回歸他們的本我,最后在我的夢境里借由這一具具‘身體完成自我的一次次重建。”,但這一句話讓我徹底忘記了選擇進入他夢境里的真實目的。

隨意出現的光,模糊的影像與絢爛的色彩,無一不在提醒我正處于黎光波的夢境之內。在這個夢境里,我只感受得到一個少年在夏天奔跑,當我試圖剝去這些人身份的偽裝后,看到的只有2019年盛夏,黎光波和離開火焰的星光一同跳入漫黑河流里的畫面。隨著聲音響起,無數的燈光與煙霧散去,在腦里浮現起已經忘記許久的屬于我少年時期的記憶。情竇初開時,耳機一遍遍重復播放的歌,高考失利后的暴雨,獨自坐上開往大學火車的烈日,夢想被陌生城市的現實擊垮后的空酒瓶……導致在某些時候,我自愿被黎光波控制在他夢境之內,去享受他呈現的模糊感,去找回一丁點自己丟失許久的少年狀態,好在清醒之時有氣力來面對當下被迫生存的現實。

我少年的記憶是隨著這些不知身份的肖像一起浮現的,這我必須承認。在人不斷拿夢想和現實對抗,人必定孤立無能。這是四十不惑之時我早已承認的現實。也承認了黎光波把這格格不入的系列放在《情緒記錄館》里并成為未來主要創作方向的緣由,以及他給自己貼上的“夢游”標簽的動機。同時我也承認在被效率控制的時代,黎光波的這些影像披著時尚的外衣,讓我在某一個夜晚自然進入他夢境,被丟失許久的少年吞噬。