基于概率積分法的濟寧某礦地表位移規律研究

林 芳 馮曉九

(1.江蘇城鄉建設職業學院管理工程學院,江蘇 常州213147;2.常州大學城市建設學院,江蘇 常州 213164)

隨著工作面不斷開采,頂板上方逐漸出現變形和破壞,上覆巖層的移動進一步向上傳導,地表將會發生變形與移動,會給地表建(構)筑物帶來破壞性的損傷。 因此,研究工作面煤層開采導致的覆巖運動與地表位移規律具有重要意義[1-3]。

近年來,不少學者在采空區頂板上方地表移動變形方面開展了大量研究工作。 徐起等[4]針對采煤塌陷地上建設大型廠房的安全技術問題,分析了地下采空區特征及分布情況,計算出了建設場地后續的地表殘余沉陷變形和老采空區垮落裂隙帶高度,評價了地基穩定性,并進一步分析了老采空區“活化”的可能性。 閻躍觀等[5]針對建(構)筑物分布情況設計了地表與建(構)筑物變形監測網,并選取典型建(構)筑物及對應的地表點位進行了7 次同步觀測,研究了礦區地表及典型建(構)筑物間的移動變形關系。 黃敏等[6]采用數字化礦山軟件Dimine 及巖土有限元分析軟件Midas GTSNX 聯合構建三維地質模型,并借助三維有限差分軟件FLAC3D對礦山開采結束后引起的巖層移動和影響范圍進行了分析。 陳元非等[7]利用平面點云代替該建(構)筑物進行了沉陷預計和統計,實現了采動區不同類型地表建(構)筑物移動變形極值的自動提取。 楊柳[8]利用經驗公式和數值模擬兩種方法計算了近距離煤層重復采動對地表變形的影響。 孫祺鈺等[9]、張海洋等[10]為研究大傾角煤層開采的地表沉陷及巖層運移特征、保護地表建構筑物,綜合運用數值模擬方法、現場資料數據分析方法進行了系統研究。 張安兵等[11]基于多尺度經驗模態分解(EMD),提出了老采空區上方地表建筑物穩定性分析及預測方法。

綜上分析,目前關于地表建(構)筑物與頂板位移變形的相關研究成果比較豐富[12-14]。 本研究在現有成果基礎上,為分析地表變形移動對建(構)筑物的影響,明確建(構)筑物受地表變形所產生的破壞與影響因素,以濟北地區某礦3307 工作面采空區為例,基于地表沉陷理論,對采空區上方地表沉陷量、傾斜、曲率、水平移動規律進行分析,給出了地表移動理論解,并結合數值模擬與現場實測結果,對地表建(構)筑物安全性進行分析,為采空區上方地表建(構)筑物安全性分析及相關研究提供有益參考。

1 地表及覆巖沉降理論

1.1 地表變形移動對建(構)筑物的影響

隨著地下礦產資源的開采,地表產生變形,導致上方建(構)筑物原始的受力平衡狀態改變,最終到達新的平衡狀態。 建(構)筑物在新的平衡狀態下致使原設計的受力狀態改變容易發生局部性損傷,勢必會增加建(構)筑物的安全風險,甚至會引發整體性破壞。 根據地下開采對建(構)筑物的影響效果不同,可將建(構)物的破壞分為以下4 種類型[15-17]:

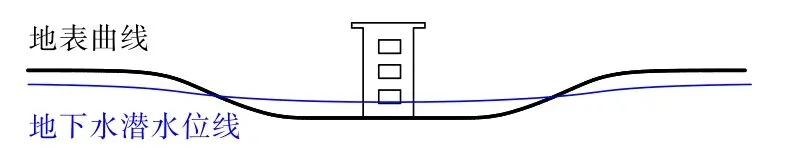

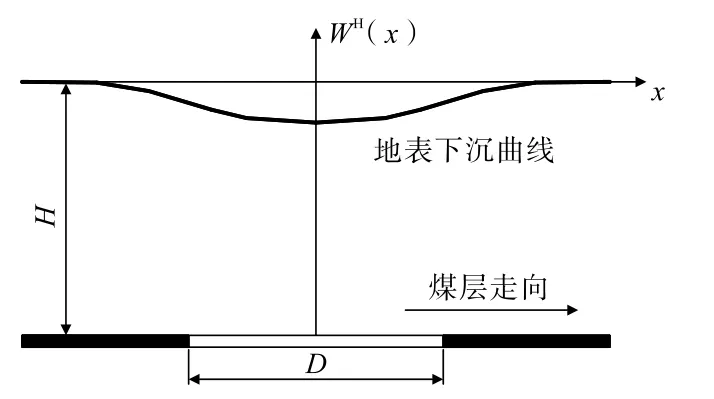

(1)若建(構)筑物位于沉降穩定區域內,如圖1所示,此時建(構)筑物產生的均勻沉降通常不會改變其受力結構,但若沉降量較大時,則會導致地表水和地下淺水聚集,導致建(構)筑物周邊的積水無法排出,對后續產生較大的安全隱患。

圖1 地表沉降對建(構)筑物的影響示意Fig.1 Schematic of the effect of land subsidence on buildings (structures)

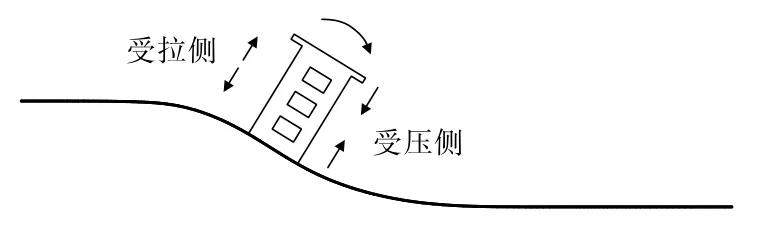

(2)若建(構)筑物位于地表非均勻沉降區域,此時多為傾斜和曲率引起的變形,如圖2所示,建(構)筑物的重心將會發生偏移,導致產生傾斜的力矩,內部結構將出現應力集中現象,從而導致嚴重的非線性變形。

圖2 地表傾斜對建(構)筑物的影響Fig.2 Effect of ground tilt on buildings (structures)

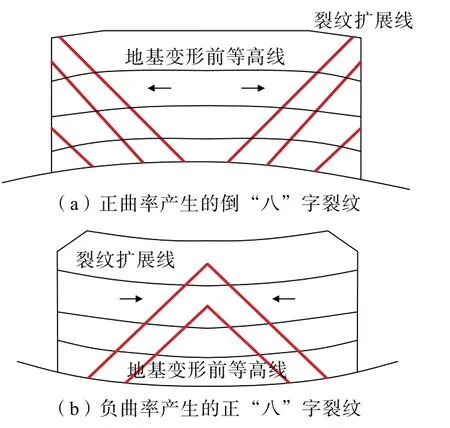

曲率變形將導致地基發生變形,致使建(構)筑物與地表產生脫離或局部擠壓,若底部材料強度較小、剛度較低,建(構)筑物將會在局部產生拉裂紋,形成倒“八”字形裂紋,如圖3(a)所示;若是處于局部擠壓的狀態下將會產生“八”字形裂紋,如圖3(b)所示。

圖3 地表曲率對地基影響示意Fig.3 Schematic of the effect of surface curvature on the foundation

(3)地表拉伸變形對上方建(構)筑物的影響。隨著礦物的開采,在沉降區邊緣容易形成拉伸變形區域,造成建(構)筑物下方產生大量的拉伸裂紋,裂紋的存在降低了建(構)筑物的整體強度,一旦受到較強的作用力,將導致建(構)筑物基礎發生破壞,影響其穩定性。

(4)地表發生的扭曲將會導致建(構)筑物在邊緣拐角位置發生破壞,威脅其安全。

1.2 地下巖層開采對覆巖移動的影響

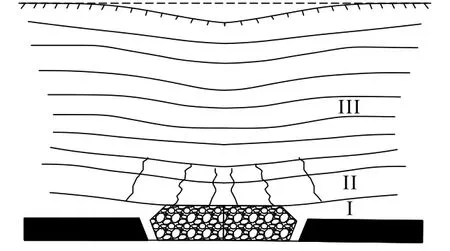

采用全部垮落法處理煤層采空區時,由于上方巖層失去下方煤層支撐,進而向下方空區內移動、彎曲,隨著開采區域擴大,最終產生的變形將延伸至地表,形成下沉盆地。 根據圍巖變形理論,上覆巖層自下而上可以分為冒落帶、裂隙帶和彎曲帶,如圖4 所示。根據《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程》,冒落帶、導水裂隙帶高度可進行如下計算:

圖4 采空區上方巖層分帶Fig.4 Strata zoning above goaf

式中,Hm為冒落帶高度,m;M為開采煤層的累計厚度,m。

式中,Hh為導水裂隙帶高度,m。

彎曲帶是在導水裂隙帶以上直至地表的全部巖層,其彎曲程度取決于開采深度和開采范圍,大多數情況下開采深度越大彎曲程度越大,開采區域達到一定程度將會影響到地表。

1.3 概率積分法

1.3.1 工作面走向方向的變形理論解

概率積分法是目前公認的計算地表沉陷最為常用的方法。 該方法認為地表沉降屬于隨機事件,同時把整個開采區域離散成許多個微小的單元,地表沉降則是所有開采單元對地表的影響總和,采用積分方法能夠直接求解。

在垂直斷面上開采區域為ds×1(寬×高)的無限長區域,地表最終形成的下沉盆地表達式為

式中,W(x) 為地表沉陷值,m;r為主要影響半徑,m。

根據式(3)對開采單元進行積分,能夠計算出實際工況下的地表移動量,如圖5 所示。

圖5 工作面走向方向主斷面下沉盆地示意Fig.5 Schematic of the subsidence basin of the main section in the direction of working face

在采煤工作面走向方向的地表下沉曲線WH表達式為

式中,l為走向有效開采的影響距離,通常取(DH-0.1H)~(D-0.2H);DH為工作面走向長度,m;H為工作面深度,m;W0為最大下沉值,可進行如下計算:

式中,m為煤層厚度,m;q為下沉系數;α為煤層傾角,(°)。

沿工作面走向方向的地表傾斜函數i(x)按照定義對式(4)取一階偏導數,可得:

沿工作面走向方向的地表曲率K(x)按照定義,對下沉曲線WH取二階導數(或是i(x)的一階導數),其表達式為

沿工作面走向方向的水平移動量U(x)的計算可以通過積分得到,公式為

式中,U0為最大水平位移量,U0=b·W0;b為水平移動系數。

1.3.2 工作面傾向方向的變形理論解

對于傾斜工作面,在工作面傾斜方向上,地表盆地主斷面的變形量WD可表示為

式中,H1為工作面下隅角深度,m;H2為工作面上隅角深度,m;tanβ為主要影響角正切值;L為傾向有效開采影響距離,可進行如下計算:

式中,DD為工作面傾斜方向長度,m;s1和s2為工作面兩端的偏移距,m;s1通常取(0.05~0.20)H1,m;s2通常取(0.05~0.20)H2,m;θ0為開采影響傳播角,(°);α為煤層傾角,(°)。

與工作面走向方向求解類似,傾斜方向的地表傾斜函數i(x)按照定義,對下沉量取一階偏導數,得到:

式中,r1和r2為上山和下山的影響半徑,可進行如下計算:

對傾斜函數i(x)進一步求一階導數,能夠得到曲率K(x)表達式為

對應在傾斜方向主斷面上的地表移動計算公式為

1.3.3 地表任意一點變形預測

對于上文給出的采煤工作面走向方向(推進方向)和傾斜方向主斷面上的變形量,然而實際問題中存在更為普遍的情況,需要求解地表任意一點的變形量,因此有必要進一步討論在主斷面以外的變形公式。

下沉量計算公式為

式中,Cxm和Cym分別為x(走向)、y方向(傾向)的采動系數,其表達式為

傾斜公式為

式中,iax和iay分別為走向和傾向主斷面上的投影點的傾斜值;φ為(x,y) 點所處剖面線與走向方向的夾角。

曲率公式為

式中,Kax和Kay分別為走向和傾向主斷面上的投影點位置曲率值,m-1。

水平移動公式為

式中,Uax和Uay分別為走向和傾向主斷面上的投影點位置水平移動值,m。

2 工程應用

2.1 工作面概況

濟寧北部地區某礦3307 工作面位于該礦第三采區,工作面北部由于大型斷層分布,作為采區保護煤柱,南部為3305 工作面,東部為采區上山,西部為井田邊界。 工作面所處地表位置為平原農田,地表附近有村莊,留有一定的保護煤柱。 地面標高為+73.5~+90.4 m,工作面開采標高為-406.7~491.5 m。

3307 工作面煤層厚度為1.05~3.33 m,平均厚度為2.5 m。 煤層走向N78°W,傾向為NE,傾角為23°~36°,平均27°。 工作面走向長805 m,寬193 m。直接頂為中粉砂巖,平均厚度為8.9 m。 基本頂平均厚度為43.5 m,直接底為細粉砂巖,平均厚度為8.56 m。 工作面采用一次性采全高,單向割煤,全部垮落法控制頂板。

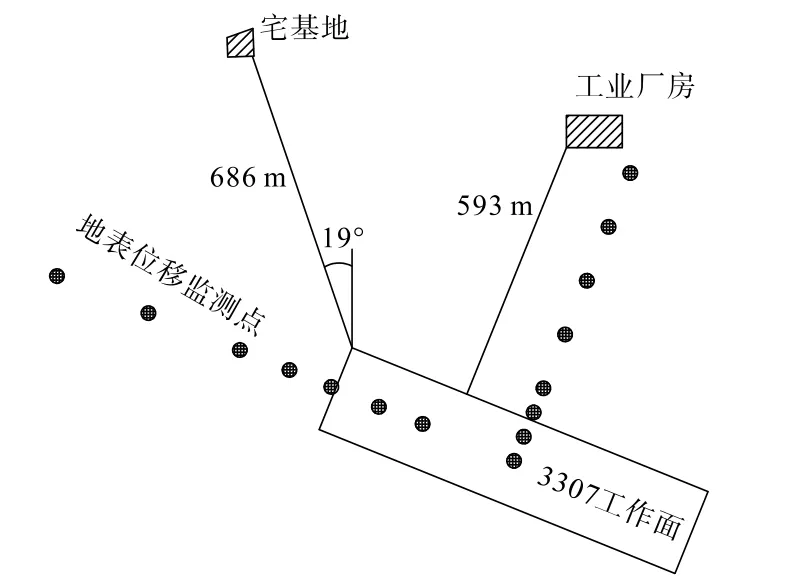

2.2 地表建筑物概況

3307 工作面采空區北偏西19°位置距離開切眼686 m 處存在居民宅基地,工作面北側位置593 m 處存在一處工業廠房。 工作面與地表建筑物的對應位置如圖6 所示。 為了監測地表移動,在地表布置了測量樁,測量樁沿著走向和傾向方向布置,如圖6 所示。

圖6 地表建筑物與測量樁布置Fig.6 Layout of the surface buildings and survey piles

2.3 沉降參數確定

(1)下沉系數q。 地表最大下沉值W0與煤層厚度m在垂直方向的投影比值稱為下沉系數,因此通過測量得到的W0=1.69 m、m=2.5 m、煤層傾角α=27°,能夠確定下沉系數q。 經過計算,下沉系數為q= 0.76。

(2)主要影響半徑r和主要影響角正切tanβ。 利用式(4),結合現場工作面走向長度可知,在走向方向達到了充分采動,此時對于開采邊界處的下沉量恰好等于0.5 倍的最大下沉值W0,而下沉量為0.16W0和0.84W0位置則是-0.4r位置和0.4r位置。 經過計算,距離開采邊界±81. 8 m 處的下沉量分別為0.16W0(下沉量為0.27 m)和0.84W0(1.42 m),推測得到r=204.5 m,因此影響角正切值tanβ=2.2。

(3)水平移動系數b。 水平移動系數反映了地表最大水平移動值和最大下沉值的比例關系,經過實地測量,最大水平移動值U0=0.5 m,因此水平移動系數b=0.3。

(4)開采影響傳播角θ0。 根據經驗公式θ0= 90°- 0.7α,由于煤層傾角為27°,可得θ0=71.1°。

(5)傾斜方向影響半徑r1和r2。 基于走向方向的主要影響角正切tanβ對傾斜方向的影響半徑r1和r2計算得到:r1=184.8 m,r2=223.4 m。

2.4 地表變形分析

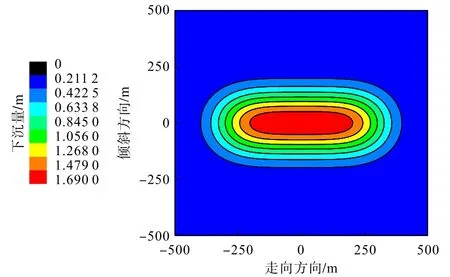

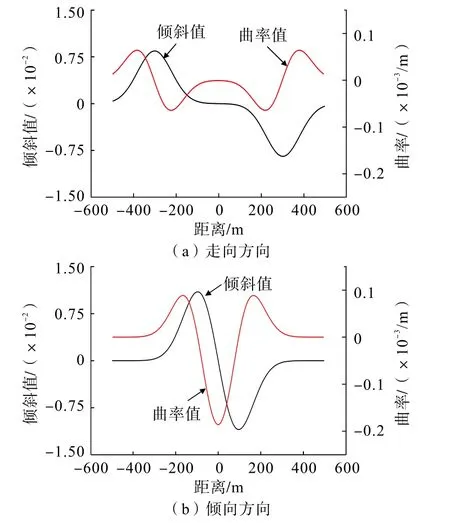

利用概率積分法結合現場確定的參數取值,計算得到3307 工作面回采結束后的地表下沉分布如圖7所示。 由圖7 可知:沉降盆地中心形成了穩定沉降區域,最大下沉量為1.69 m。 當整個區域超過影響半徑后,其變形量較小,可忽略不計,宅基地所處位置與工業產地所處位置均在影響半徑范圍以外,下沉量均小于0.01 m,因此認為3307 工作面對兩者的影響均可近似忽略。 進一步分析了走向方向和傾斜方向的傾斜值和曲率分布特征,結果如圖8 所示。

圖7 地表下沉量云圖Fig.7 Nephogram of surface subsidence

圖8 主斷面上傾斜值和曲率Fig.8 Inclination and curvature on the main section

圖8(a)中,在走向方向,工作面開采從-400 m到405 m 共涉及805 m 長度。 計算結果顯示,傾斜值在工作面開切眼后方100 m 逐漸從0 開始增長,在開切眼前方100 m 位置,為最大值區域,為0.084 5,在盆地平底區域(中心-100~100 m 范圍內)存在傾斜值為0 的區域。 在停采線前方100 m 達到負的最大傾斜值,為-0.084 5。

曲率在開切眼后方呈現正增長,在開切眼附近開始減小,在距離100 m 附近逐漸變為負值,在距離開切眼180 m 位置達到最小值(負值),然后逐漸增長,趨近于0。

3 數值模擬驗證

3.1 試驗設計

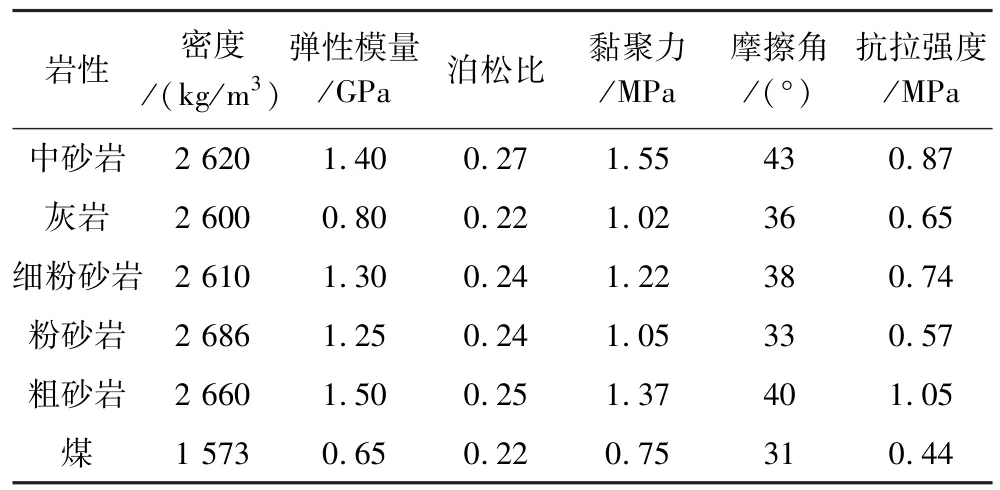

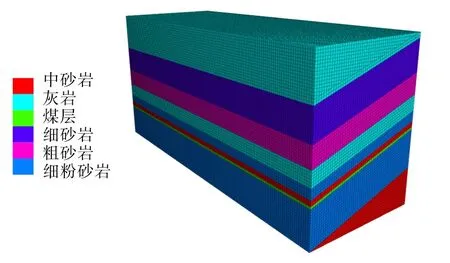

本研究通過FLAC3D數值建模分析方法對地表移動規律進行驗證。 根據礦山地質勘探報告,確定各巖層均采用庫倫-摩爾屈服準則,巖石參數取值見表1。 共建立36 000 個網格,33 600 個節點,如圖9 所示。 模型邊界條件為:兩側固定水平位移,底部固定水平、垂直位移,上方無載荷,重力加速度為9.8 m/s2。

表1 巖層力學參數Table 1 Stratum mechanics parameters

圖9 數值模型Fig.9 Numerical model

3.2 不同推進距離對下沉量的影響

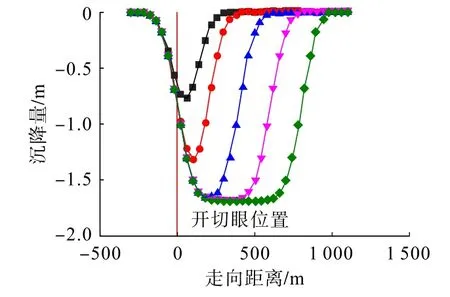

為探究不同推進距離條件下的地表下沉情況,分別提取工作面推進100、200、400、600、800 m 情況下走向方向的下沉量,結果如圖10 所示。

圖10 不同推進距離情況下地表沉降量變化特征Fig.10 Variation characteristics of surface subsidence under different advancing distances

由圖10 可知:當推進距離為100 m 時,最大下沉量為0.78 m,隨著工作面繼續推進,最大下沉量逐漸增大。 當推進至2 倍的影響半徑r(400 m 左右)時,逐漸達到充分采動。 工作面繼續推進后,最大下沉量維持在1.68 m。 數值模擬計算結果與現場實測的最大下沉量基本一致。

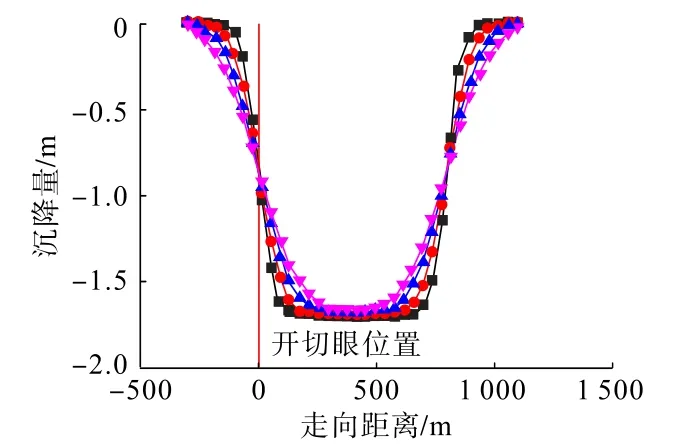

3.3 不同深度對地表下沉量的影響

為探究不同煤層開采過程對地表的影響,分別提取3上煤層采深305 m、3下煤層450m、11 煤層624 m和15 煤層780 m 4 種不同采深情況下的地表下沉量進行分析。 假設工作面長度一致,均為800 m。 地表下沉量變化特征如圖11 所示。 由圖11 可知:當采深為305 m 時,整個下沉范圍與工作面形狀相似,觸底面積較大,隨著開采深度增加,下沉盆地形狀更加趨近于橢圓,觸底面積減小。

圖11 不同開采深度地表沉降特征Fig.11 Surface subsidence characteristics at different mining depths

3.4 3307 工作面地表變形規律驗證

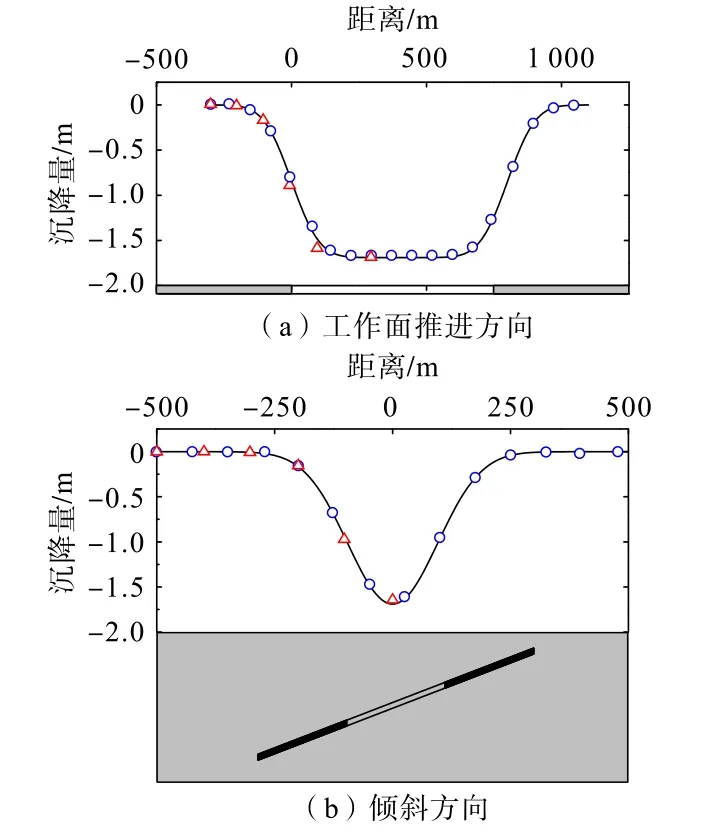

將現場實測結果、理論計算結果與數值模擬結果進行了對比,結果如圖12 所示。 由圖12 可知:現場實測與數值模擬結果略小于理論計算結果,誤差小于5%,說明理論計算具有較高的精度。 計算結果表明:3307 工作面的影響半徑與理論解保持一致,為204.5 m,根據附近宅基地與工業建筑的水平距離可知,工作面開采對地表建(構)筑物的影響較小,建(構)筑物所處位置的地表下沉量小于0.01 m。

圖12 地表沉降結果對比Fig.12 Comparison of the surface subsidence results

4 結 論

以濟寧北部某礦3307 工作面為例,結合概率積分法,對工作面開采過程中的地表及巖層移動進行了分析,并通過FLAC3D數值建模方法對地表移動規律進行了驗證。 所得結論如下:

(1)隨著工作面推進,地表下沉量逐漸增大,當推進至2 倍的影響半徑時,地表盆地最低位置開始觸底,此時下沉量達到最大值。 隨著工作面繼續推進,地表盆地擴大,但最大下沉值不再增長。

(2)開采深度對地表盆地形狀具有重要影響,當開采深度較小時,地表盆地近似為工作面開采形狀,隨著開采深度增大,地表盆地形狀逐漸趨近于橢圓形。 在達到充分采動的情況下,開采深度對最大下沉量的影響較小。

(3)對該礦3307 工作面地表變形規律進行分析,并將實測結果與理論計算結果進行對比,兩者誤差小于5%,證明了理論計算結果的合理性。 理論計算反映出該工作面開采對兩處最近建(構)筑物的影響較小,地表下沉量小于0.01 m。