金沙江魯?shù)乩畮煨钏昂蟮卣鸹顒有苑治?/h1>

2023-12-23 05:37:20朱智嬌莊儒新

防災(zāi)減災(zāi)學(xué)報 2023年4期

段 煒,朱智嬌,劉 杰,莊儒新,李 圣

(1.云南省地震局,云南 昆明 650041;2.云南震科抗震技術(shù)工程公司,云南 昆明 650041;3.中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司,云南 昆明 650000)

0 引言

自20 世紀(jì)60 年代印度柯依納、中國新豐江、津巴布韋卡里巴和希臘克里馬斯塔相繼發(fā)生破壞性水庫誘發(fā)地震以來,水庫地震監(jiān)測有了極大改進(jìn)[1]。對某一水庫的專項研究、水庫誘發(fā)地震震例與水庫誘發(fā)地震特征、成因機(jī)理研究隨之進(jìn)行[2]。受資料積累影響,水庫誘發(fā)地震研究還處于初級階段,對其孕震過程及機(jī)理處于爭論階段[3]。Simpson 等[4]根據(jù)水庫地震和水庫水位變化之間的時間關(guān)系,將水庫蓄水后的地震分為快速響應(yīng)型和滯后響應(yīng)型兩類。馬文濤等[5]認(rèn)為水庫誘發(fā)地震b值往往較大,多在1 左右,地震序列以1~3 級微震居多,但也有少部分水庫地震b值與天然地震相類似,因為b值的高低反映的是大小破裂展布在空間上的幾何特征。水庫庫區(qū)及周邊發(fā)生的地震活動屬于構(gòu)造地震還是水庫誘發(fā)地震的判定仍是個普遍被關(guān)注和有待解決的科學(xué)問題[6-7]。就中國而言,由“西部大開發(fā)”推進(jìn)的大規(guī)模水電站建設(shè)在地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、構(gòu)造穩(wěn)定性較差的中國西部,水庫誘發(fā)地震已經(jīng)成為可能影響電站建設(shè)和運(yùn)行安全的不可忽視的重要問題[3,8]。

魯?shù)乩娬疚挥谠颇鲜〈罄碇葙e川縣和麗江市永勝縣交界處的金沙江中游河段上,是金沙江中游水電規(guī)劃“一庫八級”(龍盤、兩家人、梨園、阿海、金安橋、龍開口、魯?shù)乩⒂^音巖)的第七級電站。水電站壩高約140 m,庫容約17.18×108m3,正常蓄水位1223 m,回水至龍開口水電站,庫長約99 km,設(shè)計烈度為Ⅸ度。魯?shù)乩娬居?013 年6 月20 日開始蓄水。庫區(qū)數(shù)字地震監(jiān)測流動臺網(wǎng)、固定臺網(wǎng)分別于2012 年1 月20 日、2013 年8 月1 日 投入運(yùn)行。魯?shù)乩畮鞂S门_網(wǎng)記錄了水庫蓄水前后的地震活動,記錄資料表明蓄水后水庫部分庫段小震及微震頻度明顯增加,并于2014 年4月4 日在永勝縣發(fā)生M4.2 地震,距壩址約24 km,距庫岸約1 km。鑒于水電工程的重要性,有必要研究水庫蓄水前后地震活動特征。本文主要從魯?shù)乩娬舅巺^(qū)域地震構(gòu)造與地震活動背景、庫區(qū)專用地震臺網(wǎng)監(jiān)測到的蓄水前后地震活動及其與水庫水位關(guān)系等方面,對水庫蓄水前后地震活動特征進(jìn)行分析,進(jìn)而分析臨近庫岸地區(qū)M4.2 有感地震與水庫蓄水的關(guān)系,為研究水庫影響區(qū)(即水庫區(qū)及其外延10 km 范圍,下文統(tǒng)稱為“研究區(qū)”)地震活動特性及地震活動趨勢提供參考。

1 魯?shù)乩娬镜刭|(zhì)構(gòu)造環(huán)境及地震活動背景

魯?shù)乩娬竟こ虆^(qū)大地構(gòu)造位置處于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺康滇地軸西緣,新構(gòu)造運(yùn)動以整體掀斜隆升與斷塊間相對運(yùn)動為主,塊體內(nèi)差異運(yùn)動相對較弱。影響場地的主要發(fā)震構(gòu)造為距壩址最近距離約為18 km 的程海—賓川活動斷裂帶,歷史地震對場地最高影響烈度為Ⅶ度。程海—賓川斷裂,全長200 km,總體走向近南北,地表顯微波狀彎曲。傾向南西,傾角70°~85°。第四紀(jì)以來,斷裂活動十分強(qiáng)烈,是一條全新世活動斷裂[9]。

魯?shù)乩畮齑笾驴煞譃樗亩危瑝沃返浇鸾瓨驇焓锥螢樗樾紟r區(qū),水庫蓄水后不致誘發(fā)地震;金江橋附近碳酸鹽巖庫段有誘發(fā)地震的可能性,誘發(fā)最高震級為5 級,對壩址不會造成破壞性影響;金江街到朵美以上為松散巖庫段,水庫蓄水后也不致誘發(fā)地震;庫尾玄武巖庫段,誘發(fā)地震的可能性很小①中國地震局地質(zhì)研究所.金沙江魯?shù)乩娬竟こ虉龅氐卣鸢踩栽u價和水庫誘發(fā)地震評價報告.北京:中國地震局地質(zhì)研究所,2004.。

根據(jù)《中國歷史強(qiáng)震目錄(公元前23 世紀(jì)—公元1911 年)》[10]、《中國近現(xiàn)代地震目錄(公元1912—1990 年MS≥4.7)》[11]以及云南省地震目錄,自公元886 年至2017 年12 月魯?shù)乩畮?監(jiān)測區(qū)(99.8127°~101.8173°E,25.3017°~27.1003°N)內(nèi)發(fā)生了108 次M≥4.7 地震,其中4.7≤M<5.0 地震23 次,5.0≤M<6.0 地震63 次,6.0≤M<7.0 地震19 次,7.0≤M<8.0 級地震3 次。1515 年6 月27 日永勝西北紅石崖的7級、1803 年2 月2 日賓川州城附近6級、1959 年3月30日賓川東北5.5級、1959年4月26日賓川北5級、1964 年2 月13 日 賓 川 拉 烏5.4 級、1964 年5 月3 日 賓川 東 北4.7 級、1992 年12 月18 日永勝果園、東龍?zhí)?.4 級、1992 年12 月22日永勝河口、清水5.1 級、2001 年10 月27 日永勝濤源6.0 級、2006 年1 月28 日永勝賓川交界東風(fēng)鄉(xiāng)4.7 級、2009 年11 月2 日賓川5.0 級地震,均發(fā)生在程海—賓川斷裂帶附近,距壩址分別約57 km、55 km、25 km、12 km、37 km、35 km、26 km、28 km、22 km、0.23 km、25 km。距壩址最近地震是2006 年1 月28 日發(fā)生在永勝賓川交界的東風(fēng)鄉(xiāng)4.7級地震,該地震距壩址僅約230 m。近期最大地震為2009 年11 月2 日發(fā)生在賓川的5 級地震,該地震距壩址約25 km。研究區(qū)內(nèi)發(fā)生了5 次M≥4.7 地震,其中4.7≤M<5.0 地震2 次,5.0≤M<6.0 地震2 次,6.0≤M<7.0地震1次,無M≥7.0地震活動。最大地震為2001年10 月27 日永勝濤源的6.0 級地震,該地震距壩址約22 km,距庫岸約5 km,震中烈度為Ⅶ度。

根據(jù)云南和四川兩省區(qū)域地震臺網(wǎng)觀測數(shù)據(jù),1965—2017年魯?shù)乩芯繀^(qū)在49年期間記錄到儀測小地震2.0≤M≤4.6 地震184 次,其中2.0≤M<3.0 地震151 次,3.0≤M<4.0 地震29 次,4.0≤M≤4.6 地震4 次,地震主要分布在程海—賓川斷裂帶附近,大部分地震距金沙江庫岸0~3 km。從時間上分析,研究區(qū)范圍內(nèi)約每12 年會發(fā)生一次4.5級左右的有感地震。最近一次為2014年4月4日發(fā)生在庫中段的永勝M4.2地震。

2 魯?shù)乩娬拘钏昂蟮卣鸹顒臃治?/h2>2.1 資料選取

魯?shù)乩娬居?013 年6 月20 日開始蓄水。因蓄水前水庫專用臺網(wǎng)記錄的時間較短,故選用了全國地震編目系統(tǒng)提供的地震目錄作為補(bǔ)充,時間為2008 年1 月—2012 年1 月,范圍為研究區(qū)ML≥0 地震142 次;魯?shù)乩畮鞂S门_網(wǎng)產(chǎn)出的地震目錄,時間為2012 年2 月至2017 年12 月,范圍為研究區(qū)ML≥-0.8 地震2584次。將以上目錄合并,根據(jù)蓄水時間進(jìn)行分段統(tǒng)計,將蓄 水 前2008 年1 月1 日—2013 年6 月19 日研究區(qū)內(nèi)的168 次地震,蓄水后2013 年6月20 日—2017 年12 月31 日研究區(qū)內(nèi)的2558 次地震作為此次研究樣本。

2008 年1 月—2017 年12 月研究區(qū)內(nèi)共發(fā)生地震2726次,其中ML≤0.9地震1858次,1.0≤ML<2.0 地 震777 次,2.0≤ML<3.0 地 震78 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次,無5.0級以上地震。最大地震為2014 年4 月4 日發(fā)生在庫中段的永勝M4.2地震。

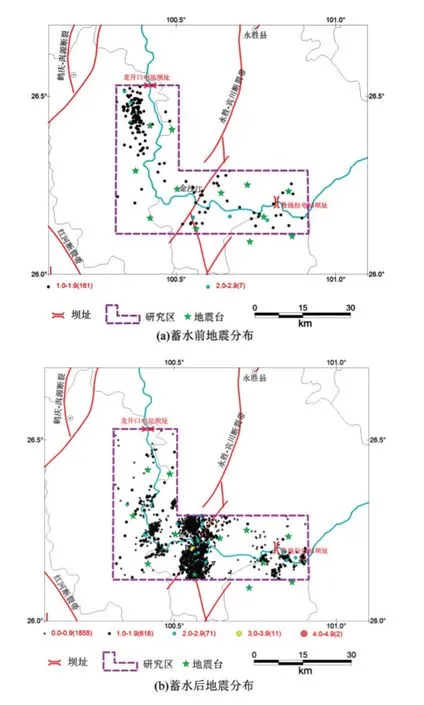

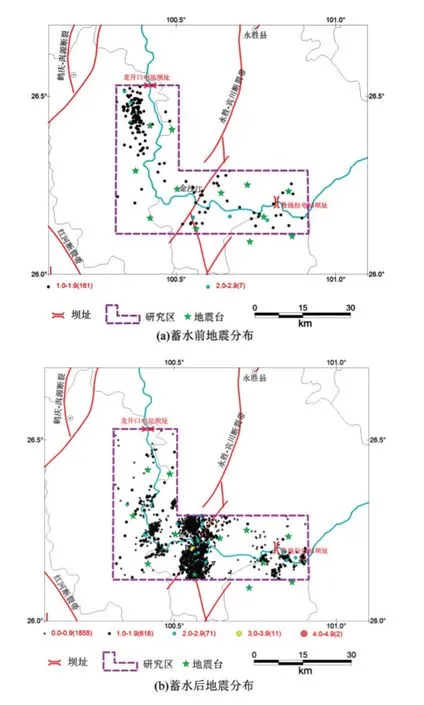

圖1 魯?shù)乩畮煅芯繀^(qū)蓄水前后地震分布Fig.1 Earthquake distribution before and after the water storage in Ludila reservoir of the study area

2.2 蓄水前

蓄 水 前2008 年1 月1 日—2013 年6 月19 日近五年半的時間里,研究區(qū)內(nèi)共記錄到地震168 次,日均發(fā)生地震0.08 次,其中ML≤0.9 地震0 次,1.0≤ML<2.0 地震161 次,2.0≤ML<3.0 地震7次,無3.0級以上地震。最大地震為2013年6月10日發(fā)生在庫尾的鶴慶ML2.8地震,震源深度約10 km,距壩址約59 km,距庫岸約8 km。其它微震震源深度大部分為15 km 左右,表現(xiàn)為構(gòu)造地震的特征。圖1 為研究區(qū)蓄水前后地震震中分布,由圖1(a)可知,蓄水前地震分布呈現(xiàn)為零散的自然分布,大部分地震分布在庫尾段。

2.3 蓄水后

蓄 水 后2013 年6 月20 日—2017 年12 月31日近四年半的時間里,研究區(qū)內(nèi)共記錄到地震2558 次,日均發(fā)生地震2.34 次,與蓄水前相比地震頻次有較為明顯的增加,其中ML≤0.9 地震1858次,1.0≤ML<2.0地震616次,2.0≤ML<3.0地震71 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2次,無5.0級以上地震。最大地震為2014年4 月4 日發(fā)生在庫中段的永勝M4.2 地震,震源深度約10 km,距壩址約24 km,距庫岸約1 km。蓄水后記錄了大量ML≤0.9 地震,說明研究區(qū)監(jiān)測能力較蓄水前大大提高。從空間上看,由圖1(b)可知,蓄水后研究區(qū)內(nèi)微小地震位置距庫岸約0~5 km,震源深度大部分在0~10 km,約占地震總數(shù)的75%以上,符合水庫誘發(fā)地震的“雙十”特征。庫壩區(qū)和庫中段地震活動明顯增多,尤其是庫中段地震呈現(xiàn)為叢集分布,且沿程海—賓川斷裂展布,此庫段為碳酸鹽巖庫段,據(jù)魯?shù)乩娬竟こ痰刭|(zhì)條件評價報告分析,此庫段水庫蓄水后存在誘發(fā)地震的可能性,預(yù)測水庫誘發(fā)地震的震級為5.0級左右。

2.4 研究區(qū)b值及MC

利用2008年1月1日—2017年12月31日魯?shù)乩芯繀^(qū)地震目錄,采用G-R 關(guān)系計算了在此期間魯?shù)乩芯繀^(qū)的b值,約為0.8431(圖2),相關(guān)系數(shù)為0.996,相關(guān)程度較高,最小完整性震級MC約為0.5 級。與李濤等12]基于分區(qū)空間掃描研究云南地區(qū)b值分布特征里計算得到的此區(qū)域的b值平均值為0.805 相比,b值有所增大,可能與水庫蓄水之后小震數(shù)量明顯增加有關(guān)。

圖2 研究區(qū)地震震級頻次關(guān)系Fig.2 The relationship between earthquake magnitude and frequency in the study area

2.5 研究區(qū)地震活動與水位分析

圖3a、3c、3e 分別為研究區(qū)地震活動M-t圖、月頻度、日頻度與水位時序變化。由圖可見,蓄水前研究區(qū)內(nèi)微小地震活動日均發(fā)生地震0.08 次,蓄水后研究區(qū)內(nèi)微小地震活動較為頻繁,日均發(fā)生地震2.34 次,日頻度增加了近30倍。從水位曲線可知,從2013年6月19日開始蓄水,2013 年7 月蓄水至1210 m,維持此水位至2013 年11 月15 日,之后水位迅速下降,2014 年2 月6 日回落至蓄水前的水位,之后迅速上升,2014 年6 月3 日蓄水至1219 m,2014年8 月13 日蓄水至最高水位1223 m,2014 年6—8 月為汛期,之后一直維持在最高水位至2015 年6 月,之后進(jìn)入汛期,有10 m 的落差,至2015 年8 月汛期結(jié)束后維持最高水位,2016年和2017 年的水位除了汛期有約10 m 的波動外,其余月份均維持在最高水位。從頻度圖可見,蓄水初期,2013 年6 月—2014 年3 月地震活動有所上升,但與蓄水前相差不大。2013 年11 月—2014 年6 月,水位先迅速下降至最低水位后又迅速上升至高水位,在迅速上升的中期地震活動頻次大幅增加,2014 年4 月4 日在庫中段發(fā)生M4.2 地震,最大日頻次為當(dāng)日的101次。隨著水位的持續(xù)升高—降低—升高變化并維持在高水位,地震活動頻次和強(qiáng)度相對穩(wěn)定,經(jīng)過三年半的蓄水及高水位,研究區(qū)內(nèi)微小構(gòu)造已達(dá)到相對的穩(wěn)定,地震活動強(qiáng)度維持在ML3.0~4.0 左右的水平,較蓄水前有增強(qiáng)的變化,在汛期仍然稍有波動。由月頻度圖亦可知,2014 年3 月開始月頻度開始增加,由蓄水前的不到3 次增加到70 次左右,最大月頻次為2014年4月的433次。由此可見,研究區(qū)地震活動與水庫水位變化有較為明顯的相關(guān)性。

圖3 魯?shù)乩芯繀^(qū)蓄水前后地震M-t圖、月頻度、日頻度、震源深度分布與水位時序變化Fig.3 The relationship between M-t diagram,monthly frequency,daily frequency,focal depths distribution and the water level before and after water storage in Ludila reservoir of the study area

圖3(g)為研究區(qū)地震震源深度分布。由圖可見,魯?shù)乩芯繀^(qū)蓄水后地震震源深度在5~10 km 的地震數(shù)量明顯增加,約占地震總數(shù)的53.64%,蓄水前僅為13.4%。蓄水前的地震震源深度主要在10~15 km,約占39.6%。由此可見,水庫蓄水對研究區(qū)10 km 深度范圍內(nèi)的地震有顯著影響。圖4 為研究區(qū)地震震源深度沿剖面分布,由圖可知,庫尾段地震震源深度主要分布在10~20 km,庫中段微小地震震源深度主要分布在0~10 km,庫首段地震震源深度在5~15 km均有分布。

圖4 研究區(qū)地震震源深度沿剖面分布Fig.4 Distribution of focal depths along profile in study area

2.6 ML≥1.5地震分析

魯?shù)乩畮鞂S门_網(wǎng)庫區(qū)的地震監(jiān)測能力可達(dá)到0.5級,但區(qū)域地震臺網(wǎng)的地震監(jiān)測能力相對較弱。劉麗芳等[13]在云南地區(qū)地震目錄最小完整性震級研究中計算得到,云南“十五”數(shù)字化臺網(wǎng)建設(shè)階段(2007—2011 年),臺站數(shù)量由57 增加到63,云南省MC可達(dá)ML1.5 左右,如大理—麗江—鹽源區(qū)MC可控制在ML1.0~1.5。為了更準(zhǔn)確地對比蓄水前后地震活動情況,對研究區(qū)內(nèi)ML≥1.5 地震進(jìn)行分析。2008 年1 月—2017 年12 月 研 究 區(qū) 共 發(fā) 生ML≥1.5 地 震330 次,其中1.5≤ML<2.0 地震239 次,2.0≤ML<3.0 地震78 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次。蓄水前共發(fā)生ML≥1.5 地震98 次,日均發(fā)生地震0.05 次,其中1.5≤ML<2.0 地震91次,2.0≤ML<3.0 地震7 次。蓄水后共發(fā)生ML≥1.5地震232次,日均發(fā)生地震0.14次,其中1.5≤ML<2.0地震148次,2.0≤ML<3.0地震71次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次。蓄水后日頻次是蓄水前的2.8 倍。由圖1b 可見,蓄水后的地震主要分布在庫中段,程海—賓川斷裂兩側(cè)。采用G-R 關(guān)系計算b值約為0.8052,與李濤等[12]計算得到的b值相同,屬正常構(gòu)造地震活動。從圖3b、3d、3f 可見,蓄水后地震強(qiáng)度和頻度均有所上升,但與蓄水前差異不是特別明顯,并趨于穩(wěn)定,但隨汛期有微弱的變化。從圖3h 可知,蓄水前10~15 km 深度范圍內(nèi)的地震占36.08%,16~20 km 深度范圍內(nèi)的地震占28.87%,蓄水后10~15 km深度范圍內(nèi)的地震占56.9%,16~20 km 深度范圍內(nèi)的地震占4.31%,蓄水前后地震均主要集中在10~20 km深度范圍內(nèi),由此可見,蓄水后研究區(qū)ML≥1.5地震主要反映為構(gòu)造地震的特征。

2.7 M4.2震群分析

雙差地震定位是一種相對定位方法,該方法利用信號的走時差反演震源位置,能夠有效地消除震源至臺站共同傳播路徑效應(yīng),對地殼速度模型的依賴性相對較小。它是由Waldhauser 和Ellsworth(2000)提出[14],目前該方法已經(jīng)被國內(nèi)外地震學(xué)家廣泛地應(yīng)用到實際的地震定位中,并取得了很好的效果。

2014年3月28日10時—4月4日8時在云南省永勝縣持續(xù)記錄到微小地震,之后在2014 年4 月4 日9 時在庫中段的永勝縣發(fā)生M4.2 地震,距庫岸約1 km。2014 年3 月28 日—4 月30 日魯?shù)乩畮炫_網(wǎng)記錄到446 次地震,其中ML≥0.5地震282 次。為了更準(zhǔn)確地研究其震源位置,采用雙差定位方法對該段時間ML≥0.5 地震進(jìn)行重定位,為了保證定位結(jié)果的可靠性,選擇了4個以上臺站定位的地震事件共266次。模型采用了吳建平等[15]計算得出的結(jié)果,如圖5 所示。圖6a、6b 為重新定位前后的震中分布,由圖可知,重新定位后的地震在空間分布上有更為明顯的成帶性,并沿著程海—賓川斷裂的走向展布。圖6c、6d 為重新定位前后的震源深度分布,表1 為重新定位前后震源深度統(tǒng)計。由圖6c、6d 及表1 可知,重新定位前的地震主要分布在10~15 km,占比為59.77%。重新定位后的地震主要分布在5~10 km,占比為78.95%,其中絕大部分震源分布在7 km 附近,沒有隨時間發(fā)生較大的變化,10~17 km 范圍內(nèi)也有零散分布。另外,重新定位后發(fā)現(xiàn)13~17 km 范圍內(nèi)地震較之前有所增加。

表1 雙差定位前后震源深度統(tǒng)計(2014-03-28—2014-04-30)

圖5 雙差定位所用速度模型Fig.5 Velocity model used for double-difference location

圖6 利用雙差定位方法重新定位前后地震震中分布及震源深度分布Fig.6 Distribution of the seismic and focal depths before and after relocating by using double-difference location method

圖7 地震震源深度沿A1-A2、B1-B2剖面分布Fig.7 Distribution of focal depths along profile A1-A2 and B1-B2

由圖7 可知,地震震源沿A1-A2剖面在5~17 km 范圍內(nèi)均有分布,斷層傾角約為70°,傾向南西,與安曉文等[9]結(jié)果基本一致。由地震震源沿B1-B2剖面的分布可見,斷裂東北段較淺,向西南段逐漸加深,表明距離庫岸近的位置淺源地震多,隨著距離庫岸位置增大,淺源地震逐漸減少,說明離庫岸越遠(yuǎn),水的滲透影響越小。

3 結(jié)論及討論

魯?shù)乩娬疚挥诘嵛鞅钡卣鸹顒訕?gòu)造較為復(fù)雜的區(qū)域內(nèi),研究區(qū)內(nèi)主要發(fā)震構(gòu)造為距壩址最近距離約為18km的程海—賓川活動斷裂帶,此斷裂帶歷史上最大地震為1515 年永勝西北紅石崖的級。近期最大地震為2009 年11 月2 日發(fā)生在賓川的M5.0 地震,該地震距壩址約25 km。據(jù)歷史地震統(tǒng)計,從時間上分析,研究區(qū)約每12 年會發(fā)生一次4.5 級左右的有感地震,最近四次分別發(fā)生在1975 年、1987 年、2001年和2014年。

通過蓄水前后對比分析可知,水庫蓄水對研究區(qū)內(nèi)地震活動影響明顯,蓄水后日頻次是蓄水前的30 倍,特別是記錄了大量ML≤0.9 地震,其震源深度0~10 km 范圍占83.64%,說明研究區(qū)監(jiān)測能力較蓄水前大大提高,亦說明ML≤0.9 地震可能為水庫誘發(fā)地震。蓄水前震源深度大部分為10~15 km,約占39.6%,蓄水后地震震源深度在5~10 km 范圍內(nèi)的地震數(shù)量明顯增加,約占地震總數(shù)的53.64%,由此可見,水庫蓄水對研究區(qū)10 km 深度范圍內(nèi)的地震有顯著影響。經(jīng)過三年半的蓄水及高水位,研究區(qū)內(nèi)微小構(gòu)造已達(dá)到相對的穩(wěn)定,地震活動強(qiáng)度維持在ML3.0~4.0級左右的水平,但在汛期仍然稍有波動。

對ML≥1.5 地震進(jìn)行分析可知,蓄水后日頻次是蓄水前的2.8倍。蓄水后的地震主要分布在庫中段,沿程海—賓川斷裂兩側(cè)展布。蓄水后地震強(qiáng)度和頻度均有所上升,但與蓄水前差異不是特別明顯,并趨于穩(wěn)定,但隨汛期有微弱的變化。從震源深度分布圖可知,蓄水前后地震均主要集中在10~20 km 深度范圍內(nèi),由此可見,蓄水后研究區(qū)ML≥1.5 地震主要反映為構(gòu)造地震的特征。

b值是震級-頻度線性關(guān)系中的斜率,即變化比例。研究表明b值隨時間與地區(qū)變化,以及與地震間的對應(yīng)關(guān)系。每個地震活動區(qū)在一定時間內(nèi)都有確定的b值,它隨時間變化。本文計算了研究區(qū)內(nèi)b值為0.8431。

魯?shù)乩娬編熘卸螢樘妓猁}庫段,程海—賓川斷裂在此庫段通過水庫,具有發(fā)生地震的應(yīng)力條件,從構(gòu)造、巖性、以及程海—賓川斷裂帶的新活動性等綜合考慮,此庫段水庫蓄水后存在誘發(fā)地震的可能性。蓄水后,研究區(qū)內(nèi)發(fā)生的地震呈叢集分布,主要分布于此庫段,并在水位急劇下降又急劇上升后,在庫中段發(fā)生M4.2 有感地震。但從歷史上看,研究區(qū)約每12 年會發(fā)生一次4.5 級左右的有感地震,此次有感地震發(fā)生時間雖與水庫蓄水相關(guān),但也可能是水庫蓄水引起該庫段的溶巖作用和斷層活動共同觸發(fā)了構(gòu)造地震。

猜你喜歡

FMS與YBT相關(guān)性的實證研究體育科技文獻(xiàn)通報(2022年3期)2022-05-23 13:46:54 2020年國內(nèi)翻譯研究述評天津外國語大學(xué)學(xué)報(2021年3期)2021-08-13 08:32:18 遼代千人邑研究述論遼金歷史與考古(2021年0期)2021-07-29 01:06:54 深度理解一元一次方程中學(xué)生數(shù)理化·七年級數(shù)學(xué)人教版(2020年11期)2020-12-14 06:59:52 視錯覺在平面設(shè)計中的應(yīng)用與研究科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54 EMA伺服控制系統(tǒng)研究民用飛機(jī)設(shè)計與研究(2019年4期)2019-05-21 07:21:24 深度觀察藝術(shù)品鑒證.中國藝術(shù)金融(2018年8期)2019-01-14 01:14:28 深度觀察藝術(shù)品鑒證.中國藝術(shù)金融(2018年10期)2019-01-08 02:44:26 深度觀察藝術(shù)品鑒證.中國藝術(shù)金融(2018年6期)2019-01-08 02:43:04 深度觀察藝術(shù)品鑒證.中國藝術(shù)金融(2018年12期)2018-08-26 06:03:48

段 煒,朱智嬌,劉 杰,莊儒新,李 圣

(1.云南省地震局,云南 昆明 650041;2.云南震科抗震技術(shù)工程公司,云南 昆明 650041;3.中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司,云南 昆明 650000)

0 引言

自20 世紀(jì)60 年代印度柯依納、中國新豐江、津巴布韋卡里巴和希臘克里馬斯塔相繼發(fā)生破壞性水庫誘發(fā)地震以來,水庫地震監(jiān)測有了極大改進(jìn)[1]。對某一水庫的專項研究、水庫誘發(fā)地震震例與水庫誘發(fā)地震特征、成因機(jī)理研究隨之進(jìn)行[2]。受資料積累影響,水庫誘發(fā)地震研究還處于初級階段,對其孕震過程及機(jī)理處于爭論階段[3]。Simpson 等[4]根據(jù)水庫地震和水庫水位變化之間的時間關(guān)系,將水庫蓄水后的地震分為快速響應(yīng)型和滯后響應(yīng)型兩類。馬文濤等[5]認(rèn)為水庫誘發(fā)地震b值往往較大,多在1 左右,地震序列以1~3 級微震居多,但也有少部分水庫地震b值與天然地震相類似,因為b值的高低反映的是大小破裂展布在空間上的幾何特征。水庫庫區(qū)及周邊發(fā)生的地震活動屬于構(gòu)造地震還是水庫誘發(fā)地震的判定仍是個普遍被關(guān)注和有待解決的科學(xué)問題[6-7]。就中國而言,由“西部大開發(fā)”推進(jìn)的大規(guī)模水電站建設(shè)在地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、構(gòu)造穩(wěn)定性較差的中國西部,水庫誘發(fā)地震已經(jīng)成為可能影響電站建設(shè)和運(yùn)行安全的不可忽視的重要問題[3,8]。

魯?shù)乩娬疚挥谠颇鲜〈罄碇葙e川縣和麗江市永勝縣交界處的金沙江中游河段上,是金沙江中游水電規(guī)劃“一庫八級”(龍盤、兩家人、梨園、阿海、金安橋、龍開口、魯?shù)乩⒂^音巖)的第七級電站。水電站壩高約140 m,庫容約17.18×108m3,正常蓄水位1223 m,回水至龍開口水電站,庫長約99 km,設(shè)計烈度為Ⅸ度。魯?shù)乩娬居?013 年6 月20 日開始蓄水。庫區(qū)數(shù)字地震監(jiān)測流動臺網(wǎng)、固定臺網(wǎng)分別于2012 年1 月20 日、2013 年8 月1 日 投入運(yùn)行。魯?shù)乩畮鞂S门_網(wǎng)記錄了水庫蓄水前后的地震活動,記錄資料表明蓄水后水庫部分庫段小震及微震頻度明顯增加,并于2014 年4月4 日在永勝縣發(fā)生M4.2 地震,距壩址約24 km,距庫岸約1 km。鑒于水電工程的重要性,有必要研究水庫蓄水前后地震活動特征。本文主要從魯?shù)乩娬舅巺^(qū)域地震構(gòu)造與地震活動背景、庫區(qū)專用地震臺網(wǎng)監(jiān)測到的蓄水前后地震活動及其與水庫水位關(guān)系等方面,對水庫蓄水前后地震活動特征進(jìn)行分析,進(jìn)而分析臨近庫岸地區(qū)M4.2 有感地震與水庫蓄水的關(guān)系,為研究水庫影響區(qū)(即水庫區(qū)及其外延10 km 范圍,下文統(tǒng)稱為“研究區(qū)”)地震活動特性及地震活動趨勢提供參考。

1 魯?shù)乩娬镜刭|(zhì)構(gòu)造環(huán)境及地震活動背景

魯?shù)乩娬竟こ虆^(qū)大地構(gòu)造位置處于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺康滇地軸西緣,新構(gòu)造運(yùn)動以整體掀斜隆升與斷塊間相對運(yùn)動為主,塊體內(nèi)差異運(yùn)動相對較弱。影響場地的主要發(fā)震構(gòu)造為距壩址最近距離約為18 km 的程海—賓川活動斷裂帶,歷史地震對場地最高影響烈度為Ⅶ度。程海—賓川斷裂,全長200 km,總體走向近南北,地表顯微波狀彎曲。傾向南西,傾角70°~85°。第四紀(jì)以來,斷裂活動十分強(qiáng)烈,是一條全新世活動斷裂[9]。

魯?shù)乩畮齑笾驴煞譃樗亩危瑝沃返浇鸾瓨驇焓锥螢樗樾紟r區(qū),水庫蓄水后不致誘發(fā)地震;金江橋附近碳酸鹽巖庫段有誘發(fā)地震的可能性,誘發(fā)最高震級為5 級,對壩址不會造成破壞性影響;金江街到朵美以上為松散巖庫段,水庫蓄水后也不致誘發(fā)地震;庫尾玄武巖庫段,誘發(fā)地震的可能性很小①中國地震局地質(zhì)研究所.金沙江魯?shù)乩娬竟こ虉龅氐卣鸢踩栽u價和水庫誘發(fā)地震評價報告.北京:中國地震局地質(zhì)研究所,2004.。

根據(jù)《中國歷史強(qiáng)震目錄(公元前23 世紀(jì)—公元1911 年)》[10]、《中國近現(xiàn)代地震目錄(公元1912—1990 年MS≥4.7)》[11]以及云南省地震目錄,自公元886 年至2017 年12 月魯?shù)乩畮?監(jiān)測區(qū)(99.8127°~101.8173°E,25.3017°~27.1003°N)內(nèi)發(fā)生了108 次M≥4.7 地震,其中4.7≤M<5.0 地震23 次,5.0≤M<6.0 地震63 次,6.0≤M<7.0 地震19 次,7.0≤M<8.0 級地震3 次。1515 年6 月27 日永勝西北紅石崖的7級、1803 年2 月2 日賓川州城附近6級、1959 年3月30日賓川東北5.5級、1959年4月26日賓川北5級、1964 年2 月13 日 賓 川 拉 烏5.4 級、1964 年5 月3 日 賓川 東 北4.7 級、1992 年12 月18 日永勝果園、東龍?zhí)?.4 級、1992 年12 月22日永勝河口、清水5.1 級、2001 年10 月27 日永勝濤源6.0 級、2006 年1 月28 日永勝賓川交界東風(fēng)鄉(xiāng)4.7 級、2009 年11 月2 日賓川5.0 級地震,均發(fā)生在程海—賓川斷裂帶附近,距壩址分別約57 km、55 km、25 km、12 km、37 km、35 km、26 km、28 km、22 km、0.23 km、25 km。距壩址最近地震是2006 年1 月28 日發(fā)生在永勝賓川交界的東風(fēng)鄉(xiāng)4.7級地震,該地震距壩址僅約230 m。近期最大地震為2009 年11 月2 日發(fā)生在賓川的5 級地震,該地震距壩址約25 km。研究區(qū)內(nèi)發(fā)生了5 次M≥4.7 地震,其中4.7≤M<5.0 地震2 次,5.0≤M<6.0 地震2 次,6.0≤M<7.0地震1次,無M≥7.0地震活動。最大地震為2001年10 月27 日永勝濤源的6.0 級地震,該地震距壩址約22 km,距庫岸約5 km,震中烈度為Ⅶ度。

根據(jù)云南和四川兩省區(qū)域地震臺網(wǎng)觀測數(shù)據(jù),1965—2017年魯?shù)乩芯繀^(qū)在49年期間記錄到儀測小地震2.0≤M≤4.6 地震184 次,其中2.0≤M<3.0 地震151 次,3.0≤M<4.0 地震29 次,4.0≤M≤4.6 地震4 次,地震主要分布在程海—賓川斷裂帶附近,大部分地震距金沙江庫岸0~3 km。從時間上分析,研究區(qū)范圍內(nèi)約每12 年會發(fā)生一次4.5級左右的有感地震。最近一次為2014年4月4日發(fā)生在庫中段的永勝M4.2地震。

2 魯?shù)乩娬拘钏昂蟮卣鸹顒臃治?/h2>2.1 資料選取

魯?shù)乩娬居?013 年6 月20 日開始蓄水。因蓄水前水庫專用臺網(wǎng)記錄的時間較短,故選用了全國地震編目系統(tǒng)提供的地震目錄作為補(bǔ)充,時間為2008 年1 月—2012 年1 月,范圍為研究區(qū)ML≥0 地震142 次;魯?shù)乩畮鞂S门_網(wǎng)產(chǎn)出的地震目錄,時間為2012 年2 月至2017 年12 月,范圍為研究區(qū)ML≥-0.8 地震2584次。將以上目錄合并,根據(jù)蓄水時間進(jìn)行分段統(tǒng)計,將蓄 水 前2008 年1 月1 日—2013 年6 月19 日研究區(qū)內(nèi)的168 次地震,蓄水后2013 年6月20 日—2017 年12 月31 日研究區(qū)內(nèi)的2558 次地震作為此次研究樣本。

2008 年1 月—2017 年12 月研究區(qū)內(nèi)共發(fā)生地震2726次,其中ML≤0.9地震1858次,1.0≤ML<2.0 地 震777 次,2.0≤ML<3.0 地 震78 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次,無5.0級以上地震。最大地震為2014 年4 月4 日發(fā)生在庫中段的永勝M4.2地震。

圖1 魯?shù)乩畮煅芯繀^(qū)蓄水前后地震分布Fig.1 Earthquake distribution before and after the water storage in Ludila reservoir of the study area

2.2 蓄水前

蓄 水 前2008 年1 月1 日—2013 年6 月19 日近五年半的時間里,研究區(qū)內(nèi)共記錄到地震168 次,日均發(fā)生地震0.08 次,其中ML≤0.9 地震0 次,1.0≤ML<2.0 地震161 次,2.0≤ML<3.0 地震7次,無3.0級以上地震。最大地震為2013年6月10日發(fā)生在庫尾的鶴慶ML2.8地震,震源深度約10 km,距壩址約59 km,距庫岸約8 km。其它微震震源深度大部分為15 km 左右,表現(xiàn)為構(gòu)造地震的特征。圖1 為研究區(qū)蓄水前后地震震中分布,由圖1(a)可知,蓄水前地震分布呈現(xiàn)為零散的自然分布,大部分地震分布在庫尾段。

2.3 蓄水后

蓄 水 后2013 年6 月20 日—2017 年12 月31日近四年半的時間里,研究區(qū)內(nèi)共記錄到地震2558 次,日均發(fā)生地震2.34 次,與蓄水前相比地震頻次有較為明顯的增加,其中ML≤0.9 地震1858次,1.0≤ML<2.0地震616次,2.0≤ML<3.0地震71 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2次,無5.0級以上地震。最大地震為2014年4 月4 日發(fā)生在庫中段的永勝M4.2 地震,震源深度約10 km,距壩址約24 km,距庫岸約1 km。蓄水后記錄了大量ML≤0.9 地震,說明研究區(qū)監(jiān)測能力較蓄水前大大提高。從空間上看,由圖1(b)可知,蓄水后研究區(qū)內(nèi)微小地震位置距庫岸約0~5 km,震源深度大部分在0~10 km,約占地震總數(shù)的75%以上,符合水庫誘發(fā)地震的“雙十”特征。庫壩區(qū)和庫中段地震活動明顯增多,尤其是庫中段地震呈現(xiàn)為叢集分布,且沿程海—賓川斷裂展布,此庫段為碳酸鹽巖庫段,據(jù)魯?shù)乩娬竟こ痰刭|(zhì)條件評價報告分析,此庫段水庫蓄水后存在誘發(fā)地震的可能性,預(yù)測水庫誘發(fā)地震的震級為5.0級左右。

2.4 研究區(qū)b值及MC

利用2008年1月1日—2017年12月31日魯?shù)乩芯繀^(qū)地震目錄,采用G-R 關(guān)系計算了在此期間魯?shù)乩芯繀^(qū)的b值,約為0.8431(圖2),相關(guān)系數(shù)為0.996,相關(guān)程度較高,最小完整性震級MC約為0.5 級。與李濤等12]基于分區(qū)空間掃描研究云南地區(qū)b值分布特征里計算得到的此區(qū)域的b值平均值為0.805 相比,b值有所增大,可能與水庫蓄水之后小震數(shù)量明顯增加有關(guān)。

圖2 研究區(qū)地震震級頻次關(guān)系Fig.2 The relationship between earthquake magnitude and frequency in the study area

2.5 研究區(qū)地震活動與水位分析

圖3a、3c、3e 分別為研究區(qū)地震活動M-t圖、月頻度、日頻度與水位時序變化。由圖可見,蓄水前研究區(qū)內(nèi)微小地震活動日均發(fā)生地震0.08 次,蓄水后研究區(qū)內(nèi)微小地震活動較為頻繁,日均發(fā)生地震2.34 次,日頻度增加了近30倍。從水位曲線可知,從2013年6月19日開始蓄水,2013 年7 月蓄水至1210 m,維持此水位至2013 年11 月15 日,之后水位迅速下降,2014 年2 月6 日回落至蓄水前的水位,之后迅速上升,2014 年6 月3 日蓄水至1219 m,2014年8 月13 日蓄水至最高水位1223 m,2014 年6—8 月為汛期,之后一直維持在最高水位至2015 年6 月,之后進(jìn)入汛期,有10 m 的落差,至2015 年8 月汛期結(jié)束后維持最高水位,2016年和2017 年的水位除了汛期有約10 m 的波動外,其余月份均維持在最高水位。從頻度圖可見,蓄水初期,2013 年6 月—2014 年3 月地震活動有所上升,但與蓄水前相差不大。2013 年11 月—2014 年6 月,水位先迅速下降至最低水位后又迅速上升至高水位,在迅速上升的中期地震活動頻次大幅增加,2014 年4 月4 日在庫中段發(fā)生M4.2 地震,最大日頻次為當(dāng)日的101次。隨著水位的持續(xù)升高—降低—升高變化并維持在高水位,地震活動頻次和強(qiáng)度相對穩(wěn)定,經(jīng)過三年半的蓄水及高水位,研究區(qū)內(nèi)微小構(gòu)造已達(dá)到相對的穩(wěn)定,地震活動強(qiáng)度維持在ML3.0~4.0 左右的水平,較蓄水前有增強(qiáng)的變化,在汛期仍然稍有波動。由月頻度圖亦可知,2014 年3 月開始月頻度開始增加,由蓄水前的不到3 次增加到70 次左右,最大月頻次為2014年4月的433次。由此可見,研究區(qū)地震活動與水庫水位變化有較為明顯的相關(guān)性。

圖3 魯?shù)乩芯繀^(qū)蓄水前后地震M-t圖、月頻度、日頻度、震源深度分布與水位時序變化Fig.3 The relationship between M-t diagram,monthly frequency,daily frequency,focal depths distribution and the water level before and after water storage in Ludila reservoir of the study area

圖3(g)為研究區(qū)地震震源深度分布。由圖可見,魯?shù)乩芯繀^(qū)蓄水后地震震源深度在5~10 km 的地震數(shù)量明顯增加,約占地震總數(shù)的53.64%,蓄水前僅為13.4%。蓄水前的地震震源深度主要在10~15 km,約占39.6%。由此可見,水庫蓄水對研究區(qū)10 km 深度范圍內(nèi)的地震有顯著影響。圖4 為研究區(qū)地震震源深度沿剖面分布,由圖可知,庫尾段地震震源深度主要分布在10~20 km,庫中段微小地震震源深度主要分布在0~10 km,庫首段地震震源深度在5~15 km均有分布。

圖4 研究區(qū)地震震源深度沿剖面分布Fig.4 Distribution of focal depths along profile in study area

2.6 ML≥1.5地震分析

魯?shù)乩畮鞂S门_網(wǎng)庫區(qū)的地震監(jiān)測能力可達(dá)到0.5級,但區(qū)域地震臺網(wǎng)的地震監(jiān)測能力相對較弱。劉麗芳等[13]在云南地區(qū)地震目錄最小完整性震級研究中計算得到,云南“十五”數(shù)字化臺網(wǎng)建設(shè)階段(2007—2011 年),臺站數(shù)量由57 增加到63,云南省MC可達(dá)ML1.5 左右,如大理—麗江—鹽源區(qū)MC可控制在ML1.0~1.5。為了更準(zhǔn)確地對比蓄水前后地震活動情況,對研究區(qū)內(nèi)ML≥1.5 地震進(jìn)行分析。2008 年1 月—2017 年12 月 研 究 區(qū) 共 發(fā) 生ML≥1.5 地 震330 次,其中1.5≤ML<2.0 地震239 次,2.0≤ML<3.0 地震78 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次。蓄水前共發(fā)生ML≥1.5 地震98 次,日均發(fā)生地震0.05 次,其中1.5≤ML<2.0 地震91次,2.0≤ML<3.0 地震7 次。蓄水后共發(fā)生ML≥1.5地震232次,日均發(fā)生地震0.14次,其中1.5≤ML<2.0地震148次,2.0≤ML<3.0地震71次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次。蓄水后日頻次是蓄水前的2.8 倍。由圖1b 可見,蓄水后的地震主要分布在庫中段,程海—賓川斷裂兩側(cè)。采用G-R 關(guān)系計算b值約為0.8052,與李濤等[12]計算得到的b值相同,屬正常構(gòu)造地震活動。從圖3b、3d、3f 可見,蓄水后地震強(qiáng)度和頻度均有所上升,但與蓄水前差異不是特別明顯,并趨于穩(wěn)定,但隨汛期有微弱的變化。從圖3h 可知,蓄水前10~15 km 深度范圍內(nèi)的地震占36.08%,16~20 km 深度范圍內(nèi)的地震占28.87%,蓄水后10~15 km深度范圍內(nèi)的地震占56.9%,16~20 km 深度范圍內(nèi)的地震占4.31%,蓄水前后地震均主要集中在10~20 km深度范圍內(nèi),由此可見,蓄水后研究區(qū)ML≥1.5地震主要反映為構(gòu)造地震的特征。

2.7 M4.2震群分析

雙差地震定位是一種相對定位方法,該方法利用信號的走時差反演震源位置,能夠有效地消除震源至臺站共同傳播路徑效應(yīng),對地殼速度模型的依賴性相對較小。它是由Waldhauser 和Ellsworth(2000)提出[14],目前該方法已經(jīng)被國內(nèi)外地震學(xué)家廣泛地應(yīng)用到實際的地震定位中,并取得了很好的效果。

2014年3月28日10時—4月4日8時在云南省永勝縣持續(xù)記錄到微小地震,之后在2014 年4 月4 日9 時在庫中段的永勝縣發(fā)生M4.2 地震,距庫岸約1 km。2014 年3 月28 日—4 月30 日魯?shù)乩畮炫_網(wǎng)記錄到446 次地震,其中ML≥0.5地震282 次。為了更準(zhǔn)確地研究其震源位置,采用雙差定位方法對該段時間ML≥0.5 地震進(jìn)行重定位,為了保證定位結(jié)果的可靠性,選擇了4個以上臺站定位的地震事件共266次。模型采用了吳建平等[15]計算得出的結(jié)果,如圖5 所示。圖6a、6b 為重新定位前后的震中分布,由圖可知,重新定位后的地震在空間分布上有更為明顯的成帶性,并沿著程海—賓川斷裂的走向展布。圖6c、6d 為重新定位前后的震源深度分布,表1 為重新定位前后震源深度統(tǒng)計。由圖6c、6d 及表1 可知,重新定位前的地震主要分布在10~15 km,占比為59.77%。重新定位后的地震主要分布在5~10 km,占比為78.95%,其中絕大部分震源分布在7 km 附近,沒有隨時間發(fā)生較大的變化,10~17 km 范圍內(nèi)也有零散分布。另外,重新定位后發(fā)現(xiàn)13~17 km 范圍內(nèi)地震較之前有所增加。

表1 雙差定位前后震源深度統(tǒng)計(2014-03-28—2014-04-30)

圖5 雙差定位所用速度模型Fig.5 Velocity model used for double-difference location

圖6 利用雙差定位方法重新定位前后地震震中分布及震源深度分布Fig.6 Distribution of the seismic and focal depths before and after relocating by using double-difference location method

圖7 地震震源深度沿A1-A2、B1-B2剖面分布Fig.7 Distribution of focal depths along profile A1-A2 and B1-B2

由圖7 可知,地震震源沿A1-A2剖面在5~17 km 范圍內(nèi)均有分布,斷層傾角約為70°,傾向南西,與安曉文等[9]結(jié)果基本一致。由地震震源沿B1-B2剖面的分布可見,斷裂東北段較淺,向西南段逐漸加深,表明距離庫岸近的位置淺源地震多,隨著距離庫岸位置增大,淺源地震逐漸減少,說明離庫岸越遠(yuǎn),水的滲透影響越小。

3 結(jié)論及討論

魯?shù)乩娬疚挥诘嵛鞅钡卣鸹顒訕?gòu)造較為復(fù)雜的區(qū)域內(nèi),研究區(qū)內(nèi)主要發(fā)震構(gòu)造為距壩址最近距離約為18km的程海—賓川活動斷裂帶,此斷裂帶歷史上最大地震為1515 年永勝西北紅石崖的級。近期最大地震為2009 年11 月2 日發(fā)生在賓川的M5.0 地震,該地震距壩址約25 km。據(jù)歷史地震統(tǒng)計,從時間上分析,研究區(qū)約每12 年會發(fā)生一次4.5 級左右的有感地震,最近四次分別發(fā)生在1975 年、1987 年、2001年和2014年。

通過蓄水前后對比分析可知,水庫蓄水對研究區(qū)內(nèi)地震活動影響明顯,蓄水后日頻次是蓄水前的30 倍,特別是記錄了大量ML≤0.9 地震,其震源深度0~10 km 范圍占83.64%,說明研究區(qū)監(jiān)測能力較蓄水前大大提高,亦說明ML≤0.9 地震可能為水庫誘發(fā)地震。蓄水前震源深度大部分為10~15 km,約占39.6%,蓄水后地震震源深度在5~10 km 范圍內(nèi)的地震數(shù)量明顯增加,約占地震總數(shù)的53.64%,由此可見,水庫蓄水對研究區(qū)10 km 深度范圍內(nèi)的地震有顯著影響。經(jīng)過三年半的蓄水及高水位,研究區(qū)內(nèi)微小構(gòu)造已達(dá)到相對的穩(wěn)定,地震活動強(qiáng)度維持在ML3.0~4.0級左右的水平,但在汛期仍然稍有波動。

對ML≥1.5 地震進(jìn)行分析可知,蓄水后日頻次是蓄水前的2.8倍。蓄水后的地震主要分布在庫中段,沿程海—賓川斷裂兩側(cè)展布。蓄水后地震強(qiáng)度和頻度均有所上升,但與蓄水前差異不是特別明顯,并趨于穩(wěn)定,但隨汛期有微弱的變化。從震源深度分布圖可知,蓄水前后地震均主要集中在10~20 km 深度范圍內(nèi),由此可見,蓄水后研究區(qū)ML≥1.5 地震主要反映為構(gòu)造地震的特征。

b值是震級-頻度線性關(guān)系中的斜率,即變化比例。研究表明b值隨時間與地區(qū)變化,以及與地震間的對應(yīng)關(guān)系。每個地震活動區(qū)在一定時間內(nèi)都有確定的b值,它隨時間變化。本文計算了研究區(qū)內(nèi)b值為0.8431。

魯?shù)乩娬編熘卸螢樘妓猁}庫段,程海—賓川斷裂在此庫段通過水庫,具有發(fā)生地震的應(yīng)力條件,從構(gòu)造、巖性、以及程海—賓川斷裂帶的新活動性等綜合考慮,此庫段水庫蓄水后存在誘發(fā)地震的可能性。蓄水后,研究區(qū)內(nèi)發(fā)生的地震呈叢集分布,主要分布于此庫段,并在水位急劇下降又急劇上升后,在庫中段發(fā)生M4.2 有感地震。但從歷史上看,研究區(qū)約每12 年會發(fā)生一次4.5 級左右的有感地震,此次有感地震發(fā)生時間雖與水庫蓄水相關(guān),但也可能是水庫蓄水引起該庫段的溶巖作用和斷層活動共同觸發(fā)了構(gòu)造地震。