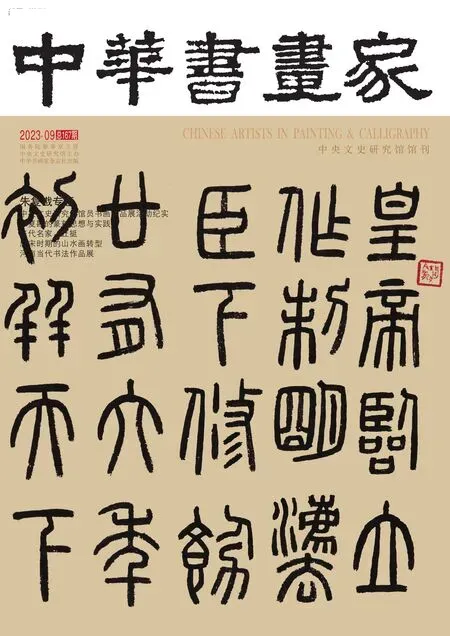

朱復戡《致巢丈書》探研

□ 樊英民

《致巢丈書》是朱復戡現存書札中年代較早者。全文是:

十年前千里外得長者書,以舊拓閣帖見贈,幸何似焉!侄自得帖,晨夕浸淫,孜孜以還,未嘗廢離。其所以如此,欲以報長者情意之殷、相期之深也。比者所書,還乞誨正,不審尚得一二不?侄別來故我依然,?丈每以未達見痛。侄終以候權門、賄閽者、立廄下、獻上壽、五六揖為不能,此所以迄無所成。然侄未嘗以此戚戚也。比年憂患余生,臨池自遣,每臨紙筆,輒懷長者。蓋侄于書,其轉變實蒙其賜。今吾丈高齡遠處,每一念及,輒為神馳。關山遙隔,時切夢系;北地多故,尚祈珍攝!臨書拳拳,不盡闊懷,專肅敬上巢丈尊前。

侄百行拜頓首

解讀此書,首先應解決的是巢丈是誰和此書信的寫作時間問題。

在筆者所接觸到的有限材料中,可以被朱復戡稱為巢丈的有巢鵬云、沈衛(晚號兼巢老人)、李拔可(晚號墨巢)、陳去病(字巢南)、涂紫巢等多人。我曾經認為巢鵬云的可能性比較大;后來得到張戈先生的指正,他認為巢丈不是巢鵬云,而應是自號“苦巢”的張頤。

關于張頤,十幾年前我整理張美翊的《菉綺閣課徒書牘》時曾接觸過他的一些材料,但一直不知道他有“苦巢頭陀”這個別號。后承王璨先生提供線索,使我對張頤有了較多了解。

張頤,浙江鄞縣人,寄居天津。字張頤,號一香、亦湘,又號苦存、苦巢頭陀。有《南歸草》詩集、《張頤詩稿》等傳世,從中可知與他所交往者有章一山、趙叔孺、方藥雨,顧衡如等,多是當時在學術詩文、金石書畫以及收藏鑒賞等方面卓有成就的大家名士,而且基本都是寧波人。其《己卯草》題下自署“廿八年七三陳人張頤苦存甫”。以此推算,他當生于清同治五年(1866);詩稿最后一篇是《戊子元旦》,故應卒于1948年后。張頤比朱復戡年長36歲;無論從年齡還是從輩份看,朱復戡都應該稱他為丈。張戈先生的看法是正確的。

現知張頤與朱復戡的翰墨因緣,可追溯到令張美翊視如拱璧的那方晉太康磚。磚是20年代初張頤從天津寄給他的。青年朱復戡琢之為硯,又刻上“太康磚,晉初肇,中硯材,發墨藻,子子孫孫其永寶。百行造”的銘文,令張美翊嘆賞不已,乃作題跋記其事,又請馮君木題。一磚而關聯多位名家,可稱藝林佳話。

雖然張頤比復戡年長很多又長居天津,但從張美翊《菉綺閣課徒書牘》看,兩人之間還是有一些直接交往的。如《致百行》第64書,“張頤今日來滬,已告賢寓處。”第49書后附“再”:“張頤在此已數月,睠睠念賢不置。”張頤在致張美翊信中也曾提到朱復戡,如第54書有:“張頤來函極稱賢才品出眾,又謂近寫石鼓不落缶老一派……”。

朱復戡摹寫的石鼓文,曾得到張美翊以及方藥雨、俞語霜等諸多名家的贊賞和題跋。張頤也有題跋:

晚近書《獵碣》文字者首推吳老缶,老缶故老作家,然偶獷悍之氣,欲以此炫流俗之目也。今觀靜堪此冊,縮其結構,筆筆清勁不懈,而入于古。蘭花空谷,無言自芳,其見識洵高人一等哉!壬戌八月四日,一香居士張頤時與靜堪同客海上。

壬戌是1922年。《菉綺閣課徒書牘》是庚申(1920)到癸亥(1923)四年間所作書牘。以壬戌年計,當時張美翊66歲,張頤57歲,朱復戡21歲。他們是三代人。我們不難想象他們之間談書論藝的情境,更不難想象兩位長者對青年朱復戡的高度欣賞和期許。

但張頤和朱復戡在藝術趣味上有時并不一致。如上引題跋中張頤稱老缶(吳昌碩)書法有“獷悍之氣”,是“欲以此炫流俗之目”;還有張美翊致百行第44書的“張頤、叔孺皆以缶翁刻印有江湖氣”,都反映了他對吳昌碩藝術的不滿。而“靜堪此冊,縮其結構,筆筆清勁不懈,而入于古”之評,和他致張美翊函中說復戡“近寫石鼓不落缶老一派”,正可互相發明,都是以正面肯定的方式鼓勵青年復戡要跳脫出吳昌碩的窠臼,以形成自己面目。關于這一點,早在兩年前就有方若的提醒:“定海方藥老自普陀來訪,謂賢臨字皆像,然是人家字,非自己字。書字必須有我在。”(《菉綺閣課徒書牘》第9書)

《菉綺閣課徒書牘》第45書有:

此次篆額尤佳,倉派亦殊可愛,總較鄧、徐(三庚)好看,料此派流傳較鄧、徐為久,張頤訾之太過,賢訾趙君亦太過。文人相輕,老朽最不謂然。我生平交友,崇拜多而訾議少,君所知也。

其中的“倉”,自然指吳昌碩;而“倉派”,是把朱復戡列入其中了。又第49書,說老朋友費冕卿“謂賢篆似倉”。按費冕卿并非書法圈子中人,他是實業家,時任四明商業銀行經理,可以說代表了社會上多數人的看法,即當時朱復戡書法屬于昌碩一派。張美翊說“張頤訾之太過,賢訾趙君亦太過”,張頤所訾是昌碩一派,朱復戡所訾之趙君疑指趙叔孺,趙書風恬靜秀逸,當然與倉派有較大距離。“訾”是批評、是指責,甚至是詆毀,可以想見兩人都有過比較激烈的言辭甚或辯論。三人間評論藝術,臧否人物,兩個晚輩難免舌劍唇槍,說出出格的話來。張美翊居間調停,并不論誰是誰非--當然,藝術趣味本來就無是非可言。但我們不難想象,張頤對年輕的朱復戡一出手就學吳昌碩是不以為然的。

清末民初書壇,隱然有碑學和帖學兩派。張頤似可歸入重帖的一派。他比復戡年長很多,自認有引導后生的資格和義務。《菉綺閣課徒書牘》第49書有:“張頤總勸賢留意晉唐字。謂元明大家確有獨到處。”張美翊當然也是贊成的,說“鄙意總愿賢于書牘寫晉隋唐字,晉如《蘭亭》《集王圣教》,隋如《開皇蘭亭》《龍藏》寺,唐如虞之《汝南公主墓志》、褚之《枯樹賦》、歐之行楷(見《三希堂》)……先從書牘入手,惟賢能為此也。昨得一老長函兩紙,完全《十七帖》,此老豪杰,何可及耶!”(第53書)其對帖的推崇之情,可謂溢于言表。張美翊和張頤都希望年輕的復戡加強帖學修養,不要在吳昌碩獷悍之氣的影響下愈走愈遠,而應向清勁內斂、含蓄蘊藉的方向發展。“蘭花空谷,無言自芳”八字,可說是張頤對青年復戡未來書法面貌的愿景。我想這就是張頤不遠千里從天津寄贈閣帖的原因。

閣帖,即《淳化閣帖》,在法帖中有崇高地位,被稱后世諸帖之祖,舊拓本尤為珍貴。張頤贈舊拓閣帖之舉有“紅粉送美人,寶劍贈壯士”的意味,充分顯示了他對青年朱復戡的器重。

而朱復戡也不負所望,他得帖后“晨夕浸淫,孜孜以還,未嘗廢離”。帖學在他一生的藝術歷程中占有主導地位,他在多篇題跋對二王、對鍾、張、懷素等書家都作出自己的評價,所據大多是閣帖。從這個意義上說,朱復戡在書法尤其行草書方面取得的杰出成就,和閣帖是分不開的。“侄于書,其轉變實蒙其賜”,不可以理解為一般的客氣和應酬,而是自我總結得出的結論。海納百川、不主一家是他最終成功的重要原因。故此書于了解朱復戡的藝術淵源具有重要意義。

《致巢丈書》未署年月。考此書有“十年前千里外得長者書”,而從上引材料看,張頤在1922年的下半年與朱復戡常有聚首(題石鼓文署“壬戌八月……與靜堪同客海上”),應是張頤返津后寄贈閣帖。如此推測不誤,則贈帖應是1922年底或次年初的事。十年后作《致巢丈書》,當為1933年。

《致巢丈書》的又一意義,在于生動地顯示了朱復戡剛強不屈的性格和極其看重風操氣節的人生價值觀。細讀其文,典雅的文字后面,能使人感到某種震撼,尤其“侄終以候權門、賄閽者、立廄下、獻上壽、五六揖為不能”一句。

這句話典出明代宗子相的《報劉一丈書》。文章的背景是奸相嚴嵩當權,小人們蠅營狗茍,毫無羞恥地奔走于權奸之門,令正人君子齒冷。作者用尖銳潑辣的文字,描寫貪圖仕進者干謁送禮的過程:

……日夕策馬,候權者之門。門者故不入,則甘言媚詞作婦人狀,袖金以私之。即門者持刺入,而主人又不即出見;立廄中仆馬之間,惡氣襲衣袖,即饑寒毒熱不可忍,不去也……明日……門者又得所贈金,則起而入之;又立向所立廄中。幸主者出,南面召見,則驚走匍匐階下。主者曰:“進!”則再拜,故遲不起;起則上所上壽金……又再拜,又故遲不起;起則五六揖始出……門者答揖,大喜奔出,馬上遇所交識,即揚鞭語曰:“適自相公家來,相公厚我,厚我!”……

這段描寫細致生動,干謁者的奴顏婢膝,被接見后的洋洋自得、恬不知恥,都真實如在目前,活畫出古代官場的丑惡不堪。而這就是要博取所謂“功名富貴”必須付出的代價。有骨氣的士人對此當然深惡痛絕,所以作者說自己有時走過權相之門,要“掩耳閉目躍馬疾走而過之,若有所追逐者。”即使因此“不見悅于長吏”,也只好以“人生有命,吾唯守分而已”安慰自己。

《報劉一丈書》是被選入《古文觀止》的名文。據《朱復戡年表》,朱復戡8歲起就讀《古文觀止》。此文引發過他強烈共鳴,所以記憶深刻,會很自然地在《致巢丈書》中引用。

朱復戡的人生志向就是藝術創作,做學問;他做人的原則始終是堅持獨立人格,光明磊落,不事攀附。從這個意義上說,《致巢丈書》可看作是他的人生宣言,宣示的是他對操守的堅持。這種視功名利祿如敝屣,將道德人格作為安身立命之本的思想和行為方式,貫穿朱復戡一生。

《致巢丈書》可以說是深入理解朱復戡藝術和人生的鑰匙,值得重視與深入研究。■