漢唐移動式爐形制分類及設計特征研究

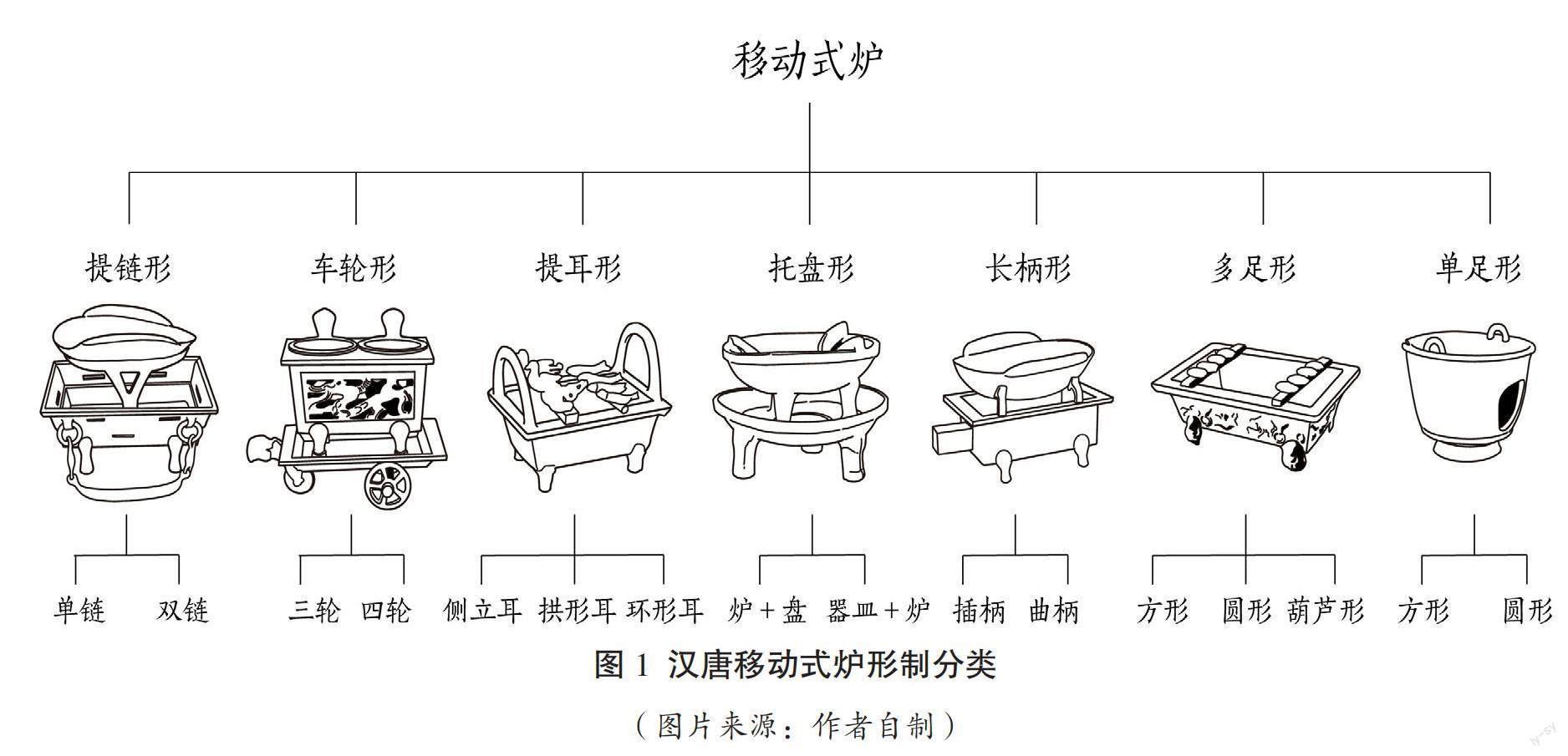

摘要:目的:以漢唐的移動式爐為研究對象,研究其形制分類及造型特征,進而總結移動式爐的設計特征,為現代爐器造物設計研究提供靈感和啟發。方法:從設計學的角度出發,結合考古類型學,收集并整理國內外博物館、文物研究所以及考古報告中可考證的漢唐移動式爐,基于現有研究的爐器分類情況及漢唐移動式爐具體的移動形制特征,將收集到的147件可考的漢唐時期的移動式爐進行詳細的形制分類。結果:在上述基礎之上,漢唐時期移動式爐可分為七大類:車輪形、提鏈形、托盤形、長柄形、提耳形、多足形、單足形,且根據不同類別的移動式爐的形制細節差異,每大類下又細分型與式。在漢唐移動式爐的形制分類基礎上,通過不同類型的移動式爐對比研究,總結其形制的三大特征:穩定易攜的一體式設計;拆裝便捷的組合式設計;人為物本的整體性設計。結論:漢唐時期的移動式爐在形制方面進行了多樣化的探索,其合理的結構尺度讓使用者獲得了更舒適的使用體驗。而在現代生活中,爐器的移動屬性依舊不可或缺,因而需要不斷優化和精簡器物結構使其便捷易攜。而漢唐時期移動式爐通過一體式設計、組合式設計、整體性設計等設計手法,使爐器更加穩定易攜、拆裝便捷,其設計思路值得后人參考和學習。

關鍵詞:漢唐時期;爐;飲食活動;移動式;設計特征

中圖分類號:K876.4;TS972.26 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)23-0-03

0 引言

“夫禮之初,始諸飲食”,爐自誕生以來就是蒸煮食物的重要炊器。但目前學界對飲食器具的爐器分類和設計特征研究甚少,本文將收集整理漢唐時期的移動式爐器,進行形制分類并總結其設計特征,從其移動特征切入研究,以期為現代爐器設計提供參考。

1 移動式爐的界定與范圍

爐即承火器,承載火源的生活器具,屬飲食器具中的炊具。文章研究著眼于爐器而非“爐具”,因而不包括飲食活動過程的輔助用具如鐵釬、扇子、炭箕、漏鏟、畢等。雖然考古發掘報告中對爐的稱謂各異,有爐盤、烤爐、炭爐等稱呼,但是皆為承火的移動性炊器,因此統一稱爐或爐器。其他爐如熏爐、手爐等學界已有明確的研究劃分,因此不納入研究范圍。

研究重點突出爐的移動屬性而稱移動式爐,與固定灶相對。而移動式的范圍主要包括明顯的移動特征的爐型、體形較小或能拆卸組合這三類便于移動的爐型。同時考慮到爐在漢唐期間發展迅速且相關出土文物豐富,研究樣本充足,因此主要對漢唐移動式爐展開研究。

2 爐器溯源與發展

“爐”字始見于《周禮·天官冢宰》:“宮人寢室之中,供有爐炭。”可知爐至遲西周時期已出現,但起初用途單一,多用于貴族宮室取暖,也并無出土實物。爐與春秋戰國以前的長足支架器皿如史前的陶鬲、盉、鬶以及文明時代后的青銅鬲、盉、鼎等相比,可內置炭火,容易保存火種和清理炭灰,兼備安全性和移動性,推測是古人為解決炭火散落問題而設計的[1]。因此在多足炊具逐漸被淘汰的情況下,移動式爐卻在繼續發展,甚至在固定廚房的背景下發展成獨立可移動的、內置炭火且能穩定盛放加熱器皿的實用炊器。

戰國末期,爐已被用于飲食活動。戰國墓葬中也多見烤爐實物出土,如曾侯乙墓出土的銅爐盤內就留有魚骨,爐殘留余炭。秦存在時間短而出土的爐實物稀少,僅見咸陽博物館藏的修武府銅溫酒爐一例。西周發展至秦這500多年間,爐的功能由簡單的取暖發展到可烤、可煎、可溫酒,滲透到人們日常的飲食生活中。

兩漢時期,出土的爐愈發豐富多樣,出現了用于炙烤、煎炸、染食、溫酒等的爐型。因為漢代盛行烤和染這兩種飲食方式,所以烤爐和染爐占比較大。魏晉南北朝時期社會動蕩,流行薄葬,出土爐數量減少,但大量的魏晉畫像石描繪的宴會場景出現了上斛下爐的圓形溫酒爐,加之魏晉飲酒之風盛行,溫酒爐相較前朝有了更多的發展。到了唐朝,爐則頻繁出現于詩詞中,爐和文人的關系愈發密切。唐詩中常寫以爐溫酒、以爐煮茶等場景。爐的功能從食物烹飪發展到了茶水加熱,并且《茶經》中出現了專門的茶爐設計及稱呼——風爐。

3 漢唐移動式爐形制分類

目前學界對爐器分類并沒有統一的標準:蘇曉威[2]收集了東周至西漢的銅爐,依據盤體加熱有無特定對象及有無承灰盤的差異,分單層、二層和二層以上爐三類;蔣昊韞[3]嘗試將漢代的炙爐根據材料、功能、造型和便攜性進行分類;劉尊志[4]以漢代銅染爐為研究對象,根據柄或相關設施的有無及位置、形狀等的不同,結合爐身及支架等差異將其分為四型。香爐領域,魏潔[5]將香爐劃分為單足形、多足形、仿古形、仿生形、長柄形、球形這六大類。本研究共收集到漢唐移動式爐147件,在上述學者的研究基礎上分類,重點突出其移動特征,可分為七大類:提鏈形、車輪形、提耳形、托盤形、長柄形、多足形、單足形,每大類下根據移動形制的差異再細分型與式,詳見圖1。

4 漢唐移動式爐設計特征

移動式爐作為可移動的炊器,使用地點不固定,因此需要爐器能夠較好地適應不同的環境,即在不同環境下實現穩定放置和防風護火。且相對于其他炊器,其最大優勢是可移動性強,這要求它具有烹飪功能,還須具備易攜帶、易拆裝、易清理等特點。

4.1 穩定易攜的一體式設計

一體式的結構設計,能最大限度地精簡結構,增強穩定性,使移動式爐輕巧易攜。它將不同的功能或結構整合在一起,集盛放炭火、收集炭灰、多功能烹飪等功能于一身,給人渾然一體之感。漢唐時期移動式爐主要分兩種一體式結構形式。第一種為承盤和爐足連鑄——承灰盤連接于爐足中上部或底部。如圖2(1)a可見,當承灰盤連接于移動式爐三足之間時,這類爐下附三足,通高為10.3~31.5 cm,爐足較高,三爐足與承灰盤連鑄形成的三角形可以增強其放置時的穩定性。而圖2(1)b可見當承灰盤連鑄于爐足底部時,連鑄點形成的三角區域或下置的圓形、方形承灰盤,都能夠擴大爐器與地面的接觸面積,增強其放置時的穩定性。這類爐通高為11.6~25.5 cm,爐足較低,結構分層明顯,承灰盤的連鑄也使攜帶方式更加多樣——在承灰盤兩側增加提鏈,或直接將長柄或提環附著于爐身,搬運時整器同時移動,承灰盤也不易丟失。

第二種則是與爐膛結構的融合,不僅精簡了結構,還可使移動式爐成為能適應多種食材或烹飪手法的烹飪良器。由圖2(2)可知,這類爐器無明顯分層結構,高度為6.5~17 cm,以多足形爐為主,整器渾然一體,但個體差異較大。如中國國家博物館藏漢代銅烤爐,承灰盤內嵌于爐底四足之間,與爐身緊密相連,炭火暴露少,能夠有效避風護火,但缺點是清理炭灰的難度大。南陽市文物考古研究所藏的炙爐,爐身近似葫蘆形,前端圓后端方,圓端可放置器皿蒸煮,方端可串肉燒烤,兩種不同的烹飪方式可同步進行。還有南越王墓出土的西漢早期偏晚的小煎爐,爐盤較低平,下四L形承柱承接長方形承灰盤,爐通高10.5 cm,爐與承灰盤間柱高4 cm,小巧精致,出土時還殘留魚骨,可見此爐為煎炸巧器。

4.2 拆裝便捷的組合式設計

漢唐移動式爐多數分層明顯,前面提到蘇曉威先生就將爐器以層數劃分為單層爐、二層爐和二層以上爐這三類。而爐的組合設計指爐器各個部分如承灰盤、爐膛、釜或染杯等形制獨立,可分離但須組合使用。這種分層組合式的設計,使爐不僅起到承接火源加熱器皿之效,在穩定承托器具的同時可拆分,易于裝卸搬運,不同的搭配組合也形成了多樣的移動式爐形制。最經典的如染爐的“染杯+爐”組合,以及漢唐時期托盤形爐中的“器皿+爐”如“鐎斗+爐”“酒器+爐”等組合式設計。

“器皿+爐”型移動式爐組裝快捷,首要原因是組裝的器皿專用性強,爐與其上承托器具尺度高度契合;其次是產品語意明顯,組合分層引導爐的使用。以漢代染爐為例,盡管爐架形式各異,有幾何爐架、四神爐架、“Y”形爐架等,但無一不高度契合染杯尺寸,其余飲食器具無法置于其上。染杯、爐架、爐膛和承灰盤的分層明確了爐該如何蒸煮食物以及搬運、添燃和放置,其外觀設計讓使用者對其組裝方式及功能一目了然,降低了烹飪的操作難度。同時這種分層設計方便了染爐的批量化生產,適應漢人分餐制的需要,實現一人一桌一爐,使“一人食”更加便捷。

“鐎斗+爐”移動式爐亦如此,紹興縣漓渚鎮大興村出土的爐和鐎斗,兩者均為瓷制,材質統一,且鐎斗置于爐內非常契合,鐎斗的爐柄短小微曲,曲度剛好夠到爐沿,較深的爐體使鐎斗置于爐內足部可被完全包圍,炭火暴露少,防風護火效果強。兩層結構設計,使爐同時作為承灰層能直接傾倒清理炭灰,有效減少配套工具如炭箕、漏鏟的使用,在戶外使用更加便捷。因而“爐+鐎斗”和“爐+釜”這種兩層爐形制多見于魏晉墓葬,魏晉時期戰亂頻繁,移動式爐作為行軍路上的便攜炊器,能有效改善將士們的日常飲食。

4.3 人為物本的整體性設計

“天覆地載,萬物悉備,莫貴于人。”人是萬物的尺度,但凡造化人工皆當首求人與物之安[6]。漢唐時期移動式爐的設計,大到形制結構,小到裝飾細節,無一不遵循人為物本的適用性原則。

以漢代銅染爐為例,整理考古報告的數據得知染杯的體量尺度皆為一人食所設計:其長徑在11~18 cm,短徑在8~13 cm,腹深在3 cm左右。以陜西茂陵一號無名冢出土銅染杯的容量估算,其容積通常應在300~500毫升。而出土銅染爐通長一般在27 cm以內,寬度約10 cm,整體小巧精致,單人即可輕松移動,便于分餐時呈上與撤下[7]。再如唐代的風爐(茶爐),其結構與前朝差異較大,這是因為唐朝的用爐習慣發生了較大的改變——在戶外使用爐器的頻率提高。《蕭翼賺蘭亭》就描繪了爐的使用場景為露天庭院,場景器物不多,像是臨時搭建的煮茶場所。可見唐代對爐的可移動性要求更高所。以唐代茶爐結構上增加了提環的設計,爐壁增高,多為圓柱體爐體,密閉性增強,并增設了專門的添燃口。又因唐代流行煎茶法,茶爐成為視覺中心,煮茶時人需要蹲坐在爐前凝視茶水,因此移動式爐為了配合人體尺度,其爐高適配人蹲下來自然俯視的視線高度。

5 結語

從古至今,爐一直是廚房內外的重要補充炊器。現代生活中,戶外爐器的移動屬性依舊不可或缺,需要更多地優化、精簡結構。漢唐時期對爐的移動形制設計探索多樣,通過一體式設計、組合式設計、整體性設計等使爐器更加穩定易攜、拆裝便捷,其便攜設計思路依舊能為現代爐器設計提供靈感與借鑒。

參考文獻:

[1] 沈冬梅.風爐考:《茶經·四之器》圖文考之一[C]//第九屆國際茶文化研討會論文集.[出版者不詳],2006:150-156.

[2] 蘇曉威.論東周至西漢的銅爐[J].考古學報,2017(3):337-358.

[3] 蔣昊韞,姚君.漢代炙爐的形制及功能在現代炙爐設計中的應用[J].工業設計,2020(11):130-132.

[4] 劉尊志.漢代銅染爐淺析[J].南方文物,2020(2):180-188.

[5] 魏潔.唐宋香爐設計研究[D].無錫:江南大學,2017.

[6] 付黎明,謝云霞.李漁“宜”論造物設計觀探微[J].藝術百家,2013,29(4):145-148,216.

[7] 姚君,李藝林.分食制視角下漢代銅染器造物思想研究[J].山東工藝美術學院學報,2022(6):99-103.

作者簡介:關舒丹(1998—),女,廣東茂名人,碩士在讀,研究方向:傳統造物設計。