北方某高速公路右側挖方邊坡穩定性分析

賈 濤

(中鐵投資集團有限公司 北京市 100097)

在我國丘陵、山地區域進行高速公路建設,為保護基本農田需要在臨山地區修建大量高邊坡。為保證高邊坡的穩定性與安全性,需對邊坡穩定性進行分析,對于不穩定邊坡及時處理,防止地質災害的發生[1]。對于巖質邊坡而言,巖質邊坡的變形與破壞是邊坡發展演化過程中兩個不同階段,變形屬于量變階段,破壞屬于質變階段,二者在邊坡變化過程中相互密切聯系。

1 工程概況

K8+900~K9+300右側挖方邊坡為巖質邊坡,是北方某省新建高速公路挖方路塹,地理位置位于本溪市明山區歡喜嶺村東,工點臨近G506,交通便利。該段邊坡最大挖深為34m,挖方最高處的樁號為K9+020.00,為五級邊坡。

2 場地工程地質條件

(1)地形地貌

本路段地貌屬侵蝕構造中低山地貌,地勢稍有起伏,地形坡度介于10°~25°,地面最大高程224.10m,最小高程177.3m,該段范圍內地面最大高差46.80m。

(2)氣象特征

挖方區為溫帶半濕潤季風氣候區,冬季干冷而夏季濕熱,年平均氣溫為6~8℃,年平均降水量781.8~1200mm,最大日降水量657.9mm(1962年),季節性凍土標準凍深1.1m,一般10月中旬結冰,次年3月下旬解凍。

(3)水文特征

該區地表水系主要是遼河流域的太子河水系。水量受季節影響變化較大,補給來源主要為大氣降水,地表徑流條件較好。段落內未見地表水,鉆探深度范圍內未見地下水。

(4)地層巖性

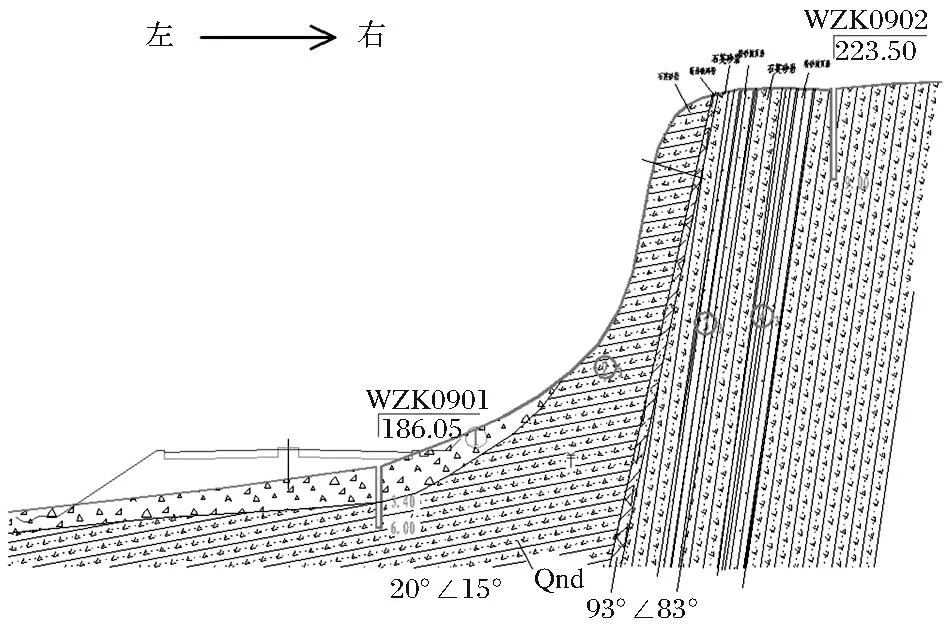

圖1 實測剖面圖

(5)地質構造

挖方區所屬大地構造單元為太子河新元古代~古生代坳陷。

根據地質調繪和鉆探資料,如圖2所示,路段內有1條構造斷層通過,沿山脊內側延伸,主要分布于K9+026~K9+300右側。斷層寬約0.5~0.6m,走向近南北向,產狀93°∠78°。斷層外側巖體厚度4.6m,巖性為石英砂巖。

圖2 構造斷層位置示意圖

路段內受主要構造斷裂影響,發育多條次生斷裂構造,呈羽狀分布。邊坡失穩往往是由于斷層錯動切割,巖體應力釋放,極有可能造成邊坡失穩,同時斷層導致內部節理裂隙,形成連續結構面,對邊坡穩定性也會產生不利影響。

3 勘察方法

針對該挖方邊坡,勘探方法主要采用工程地質調繪、鉆探、槽探、原位測試等方法,對鉆孔位置使用華測(RTK91)進行大地坐標控制并測量孔口高程,并對各地層采取代表性的巖土樣品進行室內試驗。

(1)工程地質調繪

為查明該邊坡的地層巖性、地質構造、不良地質及特殊巖土等工程地質條件,對該邊坡段落左右200m范圍進行工程地質調繪。

(2)鉆探

完成勘探點5個/進尺60m,鉆探采用XY-150型工程鉆機,泥漿護壁,對鉆孔位置使用華測(RTK91)進行大地坐標控制并測量孔口高程,對各地層進行了留樣并采取代表性的巖土樣品進行室內試驗,采取代表性樣品10組。

(3)探槽

為了查明斷層和石英砂巖、頁巖的接觸關系,查明斷層寬度及其延展方向等,在開挖坡面頂部進行挖探,開挖探槽長度4.0m,寬度0.6m,深度0.3~0.4m,探槽走向100°。通過探槽開挖揭露巖性從大樁號到小樁號依次為石英砂巖、斷層破碎帶、粉砂質頁巖。追索到與斷面連通的斷層破碎帶,揭露斷層破碎帶厚度0.6m,產狀91°∠86°(傾向∠傾角),充填物成分與斷面出露相同,均為碎石及粘性土,說明整個邊坡均被該斷層貫通,成為控制性軟弱接觸帶。

4 邊坡工程地質條件

路段內邊坡總體地形呈近乎直立狀態,上部為陡崖,基巖出露,地面自然標高分布在176~300m,坡角大于70°,走向呈南東向延伸,危巖體距離道路中線44~73m。下部為較緩的崩塌堆積體,主要為塊石、碎石,坡度為30°~50°,緊鄰設計高速公路。

(1)邊坡地層巖性及其結構面特征

邊坡地層巖性從左至右主要為①碎石、②3石英砂巖、②5斷層破碎帶、②3石英砂巖、③3粉砂巖、④3粉砂質頁巖、⑤3石英砂巖等,詳見圖3。

圖3 邊坡典型橫斷面示意圖

邊坡外側②3石英砂巖為中厚層狀~厚層狀,為較硬巖,巖層產狀為20°∠15°,節理面產狀J1:190°∠85°、J2: 90°∠75°,構造裂隙、卸荷裂隙較發育,結構面發育間距一般0.5~1.5m。該層石英砂巖體被結構面相互組合切割形成塊狀結構,巖體完整程度為較破碎~破碎。

②5斷層破碎帶為邊坡構造斷裂面,斷裂面兩側巖性為石英砂巖,外側坡面產狀95°∠88°,與外側自然坡面產狀近乎相同。

邊坡內側的③3粉砂巖、④3粉砂質頁巖及⑤3石英砂巖產狀相同,為薄層狀~中厚層狀,層間距0.5~5.0cm,巖層產狀88°∠82°,節理面產狀J1:165°∠86°、J2:345°∠15°,間距0.1~0.2m,結構面見鐵銹,結合差,無充填或充填巖屑。其中粉砂巖與粉砂質頁巖呈互層狀態,巖石堅硬程度為軟巖。巖體結構類型為層狀~碎裂狀結構,巖體完整程度為破碎,風化卸荷裂隙發育[2]。

(2)主要結構面參數

巖體結構面抗剪強度指標根據《公路路基設計規范》(JTG D30—2015)表3.7.3-1取值,同時參考《工程巖體分級標準》(GB/T 50218)表3.7.3-1,并結合地區經驗值等綜合確定[3],具體見表1。

表1 巖體結構面抗剪強度指標設計參數表

(3)挖方邊坡坡面工程地質條件分述

該邊坡分成兩段進行評述:K9+026~K9+071段右側坡面為地形近乎直立的陡崖段、K9+071~K9+110右側坡面為地形較緩的滑塌段,K9+026~K9+110右側坡面現場見圖4。

圖4 K9+026~K9+110右側坡面現場照片

a.K9+026~K9+071段右側坡面:該段為巖層斷面,高度約為33m,坡面產狀95°∠88°,地勢陡峭,巖性主要為石英砂巖,巖體節理裂隙發育,受斜向貫通斷裂結構面影響。坡面垂向、斜向羽狀斷裂發育,已貫通或貫通趨勢,裂隙寬5~10cm,無充填,構造較復雜,節理裂隙雜亂,整體穩定性一般(見圖4)。

b.K9+071~K9+110右側坡面:該段地表為坡積土層覆蓋,巖性為含碎石粘性土,碎石含量約占40%,第四系厚度約為1.5~3.0m,未見巖石露頭,地勢較緩。據調查,1948年此處發生滑坡,形成簸箕狀坡面地形。此處坡面滑坡的成因:隨著巖石裂隙面的發育,逐漸形成連續滑動面,在重力作用下,滑動面上部巖體有向外滑動,后緣張拉裂縫逐漸擴大加深。前緣地段存在構造斷層,外側基巖體厚度3~5m,節理裂隙發育,在重力及外部應力作用下,前緣巖體沿構造斷層沖斷,上部山體整體發生滑移。

5 邊坡穩定性分析

對該段邊坡總體而言,K9+026~K9+071右側為巖層斷面,邊坡穩定性相對較差,現通過分析該段巖體邊坡的變形與破壞來評價整體邊坡的穩定性。

(1)滑動原因分析

K9+071~K9+110右側坡面滑坡是由于滑坡剪出口位置為立面基巖體,寬度3~5m,立面巖體后部為斷層破碎帶,由于邊坡的變形與破壞,巖體發生傾倒、墜落。隨著巖體主動土壓力增大,立面巖體無法阻擋巖體下滑,在重力作用下,滑動面上部巖體有向外滑動趨勢,后緣張拉裂縫逐漸擴大加深,形成連續滑動面,上部整體發生滑移,形成滑坡。

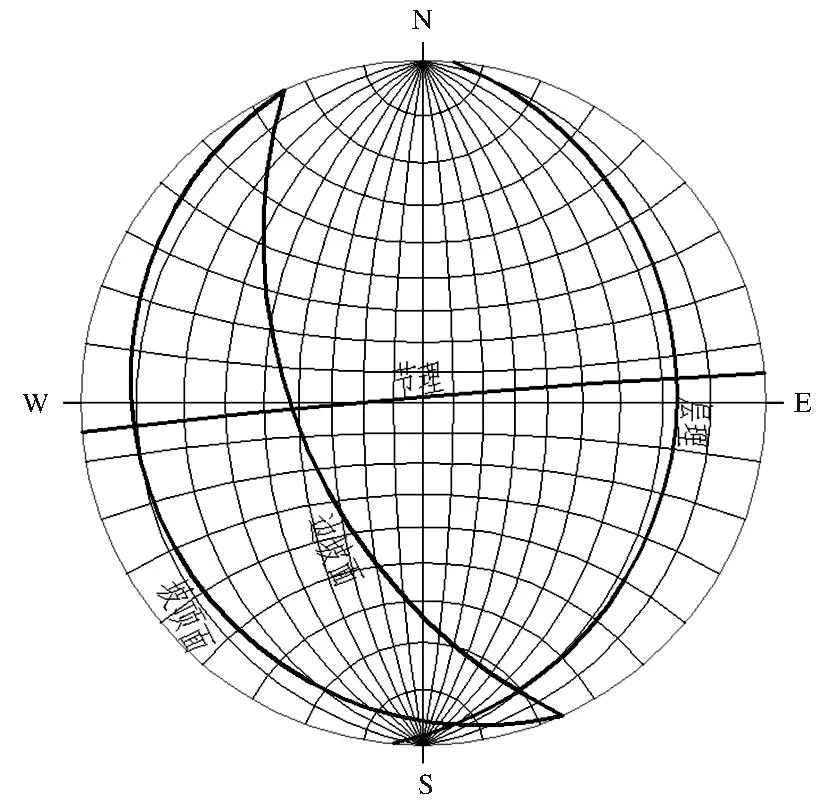

(2)赤平投影分析

對K9+071~K9+110段的石英砂質邊坡進行赤平投影分析,判定巖體穩定性:

a.滑動方向:沿交線C方向滑動。

b.穩定類型:穩定。

赤平投影分析,邊坡開挖后,坡面基本穩定,詳見圖5。

圖5 石英砂巖赤平投影圖

(3)邊坡穩定性計算

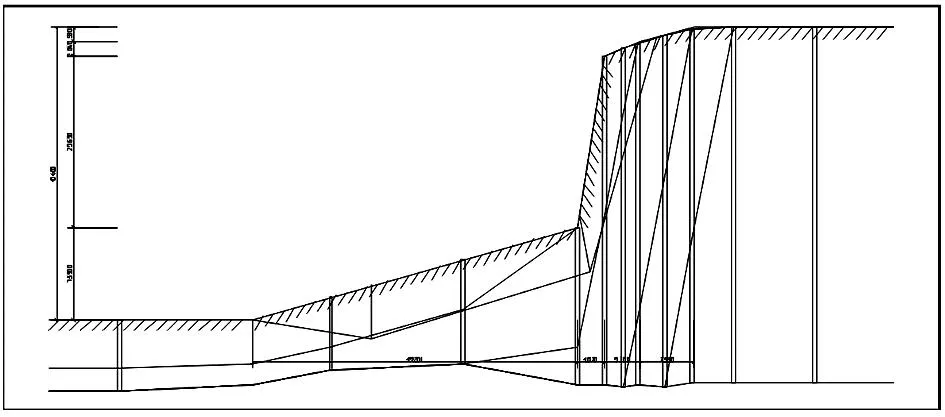

對該段邊坡采用理正巖質邊坡穩定分析軟件進行穩定性計算,計算簡圖見圖6。

圖6 K9+071~K9+110右側坡面滑坡穩定性計算簡圖

該計算方法采用極限平衡法原理,根據實際地形及地質情況,計算模型里將坡面分成了4段,并考慮了5種巖體,分別為碎石、石英砂巖、粉砂巖與粉砂質頁巖互層、粉砂質頁巖、粉砂巖夾粉砂質頁巖。

K9+071~K9+110右側坡面:該段邊坡穩定性主要由結構面控制,巖體內考慮了兩組結構面,結構面1位于石英砂巖內,內摩擦角取27°,黏聚力取91kPa;結構面2為石英砂巖與粉砂巖夾粉砂質頁巖之間的斷層破碎帶,內摩擦角取20°,黏聚力取7kPa。算得安全系數為1.493,屬穩定邊坡[4]。

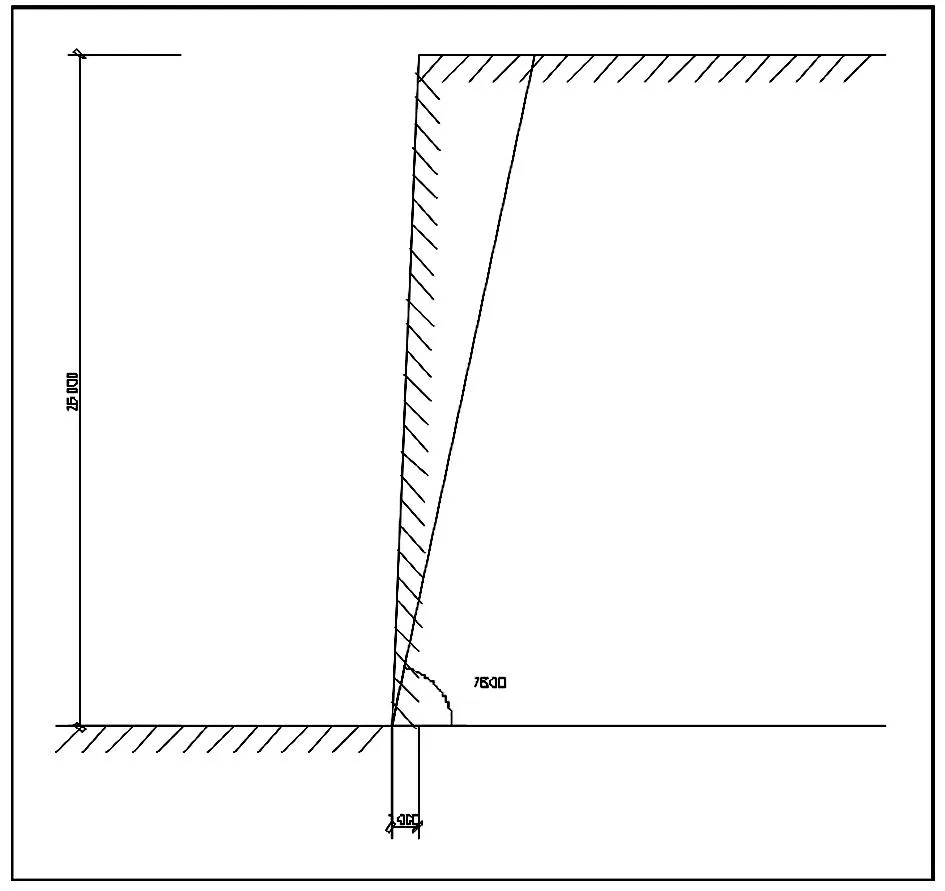

對于K9+026~K9+071右側邊坡,該處為巖層斷面,該斷面處具有與K9+071~K9+110右側滑坡相似的地質條件,邊坡也具有形成滑坡可能性。根據計算可知,當邊坡挖通斷層時,邊坡破壞模式如圖7,此時安全系數僅為0.983,為不穩定邊坡[4]。因此應盡量保證斷層外側石英砂巖巖體厚度,當斷層外側石英砂巖巖體厚度大于5m時,對于斷層內側軟弱互層巖體滑動具有明顯的抵抗作用,此時計算模型便轉化為K9+071~K9+110段邊坡計算模型,安全系數大于1.3,基本穩定[4]。

圖7 K9+026~K9+071右側邊坡坡面滑坡穩定性計算簡圖

6 結論與建議

(1)調查路段內右側山體,山體頂部局部存在危巖體,自然狀態下較穩定,考慮地震、暴雨沖刷等影響,K9+130~K9+300路段存在不穩定巖體。

(2)通過定性分析計算,K9+026~K9+071右側的斷層外側石英砂巖巖體厚度小于5m時,斷層內側軟弱互層巖體易發生圓弧滑動或直線型滑動。

(3)對道路右側K9+026~K9+160段,應采用擋墻、削坡、噴錨等工程措施,確保邊坡安全。在高速公路運營期,對邊坡進行動態監測,掌握其動態變化特征。