貝蔞散結舒乳湯治療乳腺病痰瘀互結證60例*

譚淑玲 張翔昱 于 華

乳腺病是婦女常見的乳腺增生性病變,以育齡期女性常見[1,2],臨床表現多為周期性乳房痛,或伴乳房腫塊,或有月經異常,甚至影響女性日常生活。西醫治療乳腺病多從補充維生素、應用激素類藥物,甚至需進行手術治療,效果欠佳,且患者依從性差[3]。貝蔞散結舒乳湯為解樂業老中醫經驗方。解樂業為山東省名老中醫藥專家,其在臨床中觀察發現,痰瘀互結型最為見,該證治以活血行氣、化痰散結為主,對于乳腺病之痰瘀互結證臨床療效顯著,現介紹如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2011年1月-2014年10月于威海市中醫院外科及婦科門診就診的患者120例進行回顧性分析,分為治療組與對照組,每組60例。治療組平均年齡(36.88±7.71)歲;平均病程(22.11±9.07)個月。對照組平均年齡(35.45±8.16)歲;平均病程(24.68±10.67)個月。2組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準參考《中醫病證診斷療效標準》[4]:(1)乳房疼痛:雙側多見,或單側,疼痛性質:脹痛,或竄痛,或隱痛,或觸痛,或刺痛,或燒灼痛,患者在月經前、情緒波動時有可能加重。(2)乳房腫塊:雙側或單側,其形態并不規則(大小不等、形態多樣),質韌,邊界不清,有壓痛,與皮膚無粘連。(3)輔助檢查:① 乳腺彩色多普勒檢查:乳腺內腺體組織回聲紊亂,或增強、欠均,或見不規則的回聲暗區;② 乳房鉬靶 X 線攝片:乳腺一個象限或多個象限見均勻增高陰影;③病理學檢查:乳腺導管、腺泡增多、擴張,間質纖維組織出現增生改變。以上前2條為必備要素,另符合第3條中任意1項者即可診斷。

1.2.2 中醫診斷標準中醫診斷及證型均參照中華中醫藥學會外科學乳腺病專業委員會的診斷標準[5]。(1)主癥:①乳房刺痛;②腫塊多樣性,質地韌;③舌黯紅,邊尖有瘀點、瘀斑,或舌下脈絡青紫。(2)次癥:①乳房脹痛,或有腫塊,與情緒、月經均無關聯;②月經推遲,行經不暢或有瘀血塊;③舌苔膩,脈澀、弦或滑。以上主癥均有,或同時具有2項主癥及2項次癥。

1.3 納入標準符合中華中醫藥學會外科學乳腺病專業委員會擬定的乳腺病疾病診斷及證型標準;20歲≤年齡≤50歲;病程超過1個月。

1.4 排除標準乳房急性炎癥;乳房癌變;合并心腦血管、肝腎功能明顯異常、血液系統疾病等嚴重疾患及精神病患者;妊娠、哺乳期婦女;未按療程積極治療,或無法提供隨診資料等;單純乳痛癥;近期或治療期間使用其他藥物或放射治療史。

1.5 治療方法

1.5.1 對照組予中成藥乳癖消[遼寧上藥好護士藥業(集團)有限公司,規格:0.32 g/片,國藥準字 Z21021823]口服,每次3片,每日3次。治療時間為2個月。若估計月經量超過80 ml,經期停服。

1.5.2 治療組予中藥湯劑貝蔞散結舒乳湯口服。藥物組成:瓜蔞18 g,浙貝母15 g,橘葉12 g,醋香附12 g,麩炒白術12 g,柴胡9 g,郁金15 g,醋三棱15 g,醋莪術15 g,赤芍15 g,絲瓜絡12 g,炒白芥子10 g,白芷12 g,川芎12 g。威海市中醫院中藥房配藥,煎藥室統一煎為300 ml,每天1劑,分2次服用,治療時間為2個月。若估計月經量超過80 ml,經期停服。

1.6 觀察指標(1)全身伴隨癥狀評分:參照中華中醫藥學會外科學乳腺病專業委員會的診斷標準制定[5],治療前后均予評分,標準如下:①煩躁易怒(無:0分;有:1分);②胸脅脹滿(無:0分;有:1分);③神疲倦怠(無:0分;有:1分);④腹部脹滿(無:0分;有:1分)。(2)乳房疼痛分級與評分:參照中華中醫藥學會外科學乳腺病專業委員會的診斷標準制定[5];乳房疼痛0級:VAS評分0分,無疼痛感無觸痛(0分);乳房疼痛1級:VAS評分1~4分,重物壓迫感、鈍性疼痛(12分);乳房疼痛2級:VAS評分5~6分,陣發性燒灼感、擠壓感或壓痛、觸痛、跳痛、刺痛,經前多見(18分);乳房疼痛3級:VAS評分7~9分,持續性,可能妨礙正常活動,但不妨礙正常生活(24分);乳房疼痛4級:VAS評分10分,持續性,放射至腋下肩背部,妨礙日常生活(30分)。乳房疼痛評分方法[1](VAS):在記錄單上劃1條長度為10 cm橫直線,一端標記為0,表示無痛感;另一端標記為10,提示劇痛;中間部分疼痛程度由輕到重。觀察對象按自我感覺在橫線上劃一標記,表示疼痛的程度。(3)乳房觸痛與評分:0級:無觸痛(0分);1級:輕微觸痛、重按之有痛感(3分);2級:中等程度觸痛、稍重按之有痛感(6分);3級:觸痛明顯、輕按之即有痛感,檢查時不自覺做出避讓舉動(9分)。(4)彩色多普勒影像學檢查[5]:0級:乳腺影像層次清晰,回聲均勻(0分);1級:乳腺影像層次清晰,但回聲略增強,欠均勻(3分);2級:腺體層影像增厚,腺體結構紊亂,且回聲明顯增強(6分);3級:腺體層影像明顯增厚,結構紊亂,可見大小不等的液性暗區或低回聲實性回聲(9分)。

1.7 療效評定標準綜合療效評定標準:參照《中醫病證診斷療效標準》[4]制定。療效指數=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%。臨床痊愈:療效指數≥90%;顯效:70%≤療效指數≤89%;有效:30%≤療效指數≤69%;無效:療效指數<30%;積分包括疼痛、觸痛積分+中醫證候評分+B超評分。中醫癥狀評分療效:顯效:臨床癥狀消失,積分或經治療總積分減少≥2/3;有效:臨床癥狀明顯減輕或治療后癥狀總積分減少≥1/3 且<2/3;無效:臨床癥狀無明顯改善,或治療后癥狀總積分減少>0且<1/3或加重,治療后總積分增加。安全性指標:記錄2組患者治療期間肝功能、腎功能、心電圖、血常規、尿常規、便常規及不良反應。

2 結果

2.1 2組患者中醫證候積分比較治療前2組患者中醫證候積分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,2組患者中醫證候積分均較治療前明顯減少(P<0.01),且治療組中醫證候積分改善明顯優于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者治療前后中醫證候積分變化比較 (分,

注:與對照組比較,1)P<0.05;與治療前比較,2)P<0.05。

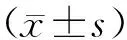

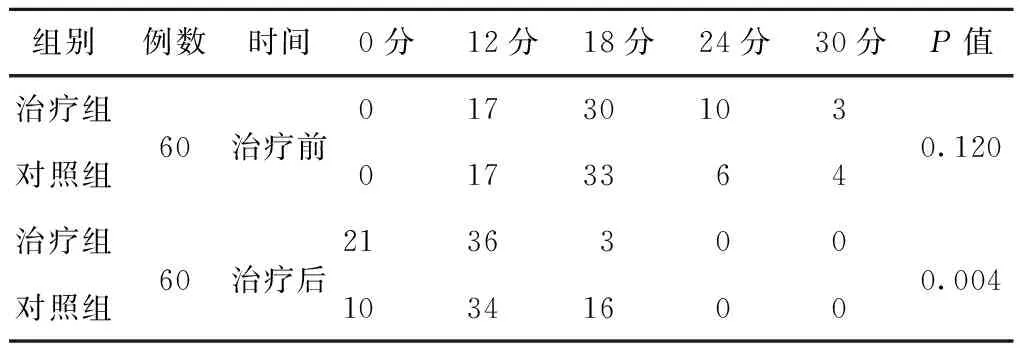

2.2 2組患者乳房疼痛和觸痛積分比較治療前,2組患者乳房疼痛和觸痛積分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,2組患者上述指標均較本組治療前明顯降低(P<0.01)。見表2、表3。

表2 2組患者乳房疼痛積分比較 (例,%)

表3 2組患者乳房觸痛評分比較 (例,%)

2.3 2組患者彩色多普勒評分比較治療前,2組彩色多普勒影像學檢查評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,2組彩色多普勒影像學檢查評分均較治療前明顯增加(P<0.01)。見表4。

表4 2組患者治療前后彩色多普勒評分比較 (分,

2.4 2組患者綜合療效比較治療后,治療組臨床總有效率明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 2組患者綜合療效比較 (例,%)

2.5 2組患者中醫癥狀評分療效比較治療后,治療組中醫癥狀評分療效明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表6。

表6 2組患者中醫癥狀評分療效比較 (例,%)

2.6 2組患者安全性分析比較2組患者用藥期間血、尿、大便常規、肝腎功能正常,未出現嚴重不良反應。

3 討論

此病起初名為乳腺囊性增生病,其后相繼被命名為乳腺增生病、乳腺病等[6,7]。西醫認為該病發病與內分泌紊亂、生活習慣改變、婚育哺乳等因素有關[8],尤其是垂體前葉素和雌孕激素[9]。若激素比例失衡,可能導致乳腺腺體結構改變,進而形成乳腺增生病[10,11]。

中醫歸類于“乳癖”,與肝、脾、腎三經,以及沖任兩脈密切相關[12]。此病與情緒失調有關[13],日久肝失疏泄,乳絡不通而痛。肝氣郁久化熱,灼津成痰,或傷脾而成痰。“痰瘀互結”而成“乳癖”。如《血證論》記載:“血積既久,亦能化為痰水……瘀血在經絡臟腑之間,結為癥瘕是婦人癖”[14]。

貝蔞散結舒乳湯中浙貝母性善化痰而散結,現代研究發現,其可活血化瘀, 支持“痰瘀同源而同治”的中醫學說[15]。瓜蔞化痰而寬胸散結;白芥子功能化痰逐飲,而散結消腫,祛一切皮里膜外之痰;柴胡苦平,善于疏肝解郁;香附疏肝解郁,理氣而寬中;郁金行氣解郁、破血散結;三棱、莪術破血、行氣、消積;“走肝家,破積聚惡血,疏痰食”[16];赤芍清熱涼血,散瘀而止痛;川芎活血行氣開郁;橘葉疏肝行氣,化痰散結;絲瓜絡祛風、通絡、活血。上藥合用,氣通血活,痰濁得化,通調氣血,促進內分泌正常。乳癖消由蒲公英、漏蘆、昆布、海藻、雞血藤、三七、紅花、赤芍、玄參、牡丹皮、木香、連翹和鹿角等中藥組成,對于痰瘀互結型乳腺病可以起到治療作用,但從組成中可以發現,乳癖消雖有活血之三七、牡丹皮、紅花、赤芍,但偏于化痰散結,相對于貝蔞散結舒乳湯活血之力較弱,且無針對病因之疏肝行氣的藥物。宋暉等[17]認為,乳癖消治療臨床效果欠佳。對于痰瘀互結者,化痰散結、活血行氣應當兼顧,因此觀察貝蔞散結舒乳湯與乳癖消療效區別。

該研究中120例患者,由于此病引起乳房疼痛或觸痛,或隱匿發病,多通過體檢才發現,因此觀察指標主要包括:乳房疼痛、觸痛評分、彩色多普勒影像學檢查評分、中醫證候(煩躁易怒、神疲倦怠、胸脅脹滿、腹脹等)及安全性指標。治療后,治療組乳房疼痛、觸痛評分改善明顯優于對照組;彩色多普勒影像學檢查評分治療組為(4.25±2.93)分,對照組為(5.05±2.90)分;治療組中醫證候積分(0.92±0.77)分,對照組為(1.43±1.39)分。治療組綜合療效90%,對照組61.7%,治療組中醫癥狀評分97.6%,對照組75.0%。說明貝蔞散結舒乳湯治療乳腺病之痰瘀互結型療效確切,優于乳癖消,值得臨床廣泛應用。