三平祖師藥簽防治中醫濕證用藥特點探析

蔡秋梅 韓春雯

1 研究內容及方法

1.1 研究意義三平祖師藥簽據考證為晚唐時期三平祖師公楊義中所創方藥,其所創方藥結合嶺南地區濕熱偏盛的氣候特點,在立法上緊扣脾胃內傷則百病由生的醫理規律,注重調理脾胃,擅用祛濕之法,對閩南地區消化系統及關節風濕等常見病治療效果顯著,在福建民間廣受歡迎,沿用至今[1,2]。因藥簽為中醫與宗教相融合的產物,醫學界學者多謂其流于迷信,認為其效用多因于心理安慰[3],相關研究十分有限,對藥簽的用藥組方背后的醫理,目前缺乏有效的數據研究和醫理探討。

本課題旨在利用中醫傳承輔助平臺對目前存用的75首簽方進行數據挖掘,探討簽方的組方選藥規律特點,以期從中醫藥理論方向探討祖師藥簽在濕證防治上的起效因機,為安全、合理使用藥簽提供醫學支持,也為科學傳承中醫藥民間文化拓展平臺。

1.2 研究目的系統整理三平祖師75首藥簽處方,對處方所選藥物的四氣、五味、歸經、用藥模式及關聯規則進行挖掘分析,探索三平祖師藥簽的組方選藥特點與規律,傳承和學習藥簽方的用藥特色以指導簽方使用,拓展中醫藥文化傳承發展平臺。

1.3 研究對象與方法參照福建省平和縣三平寺風景區管委會聯合政協平和縣委員會文史資料委員會出版的三平寺宣傳冊上的75首藥簽方藥[4],根據《中華人民共和國藥典》[5]、《中藥大辭典》[6]將處方中涉及的中藥藥名規范化后錄入中醫傳承輔助平臺V 2.5數據分析模塊,統計生成相應圖表,并通過網絡展示功能繪制關聯規則網狀圖,以便更直觀地觀察藥物間關系,挖掘三平祖師藥簽方用藥規律和用藥特色。

2 結果

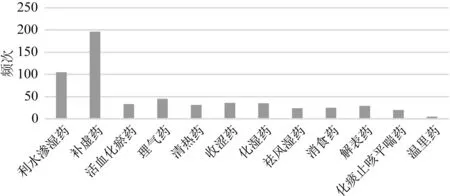

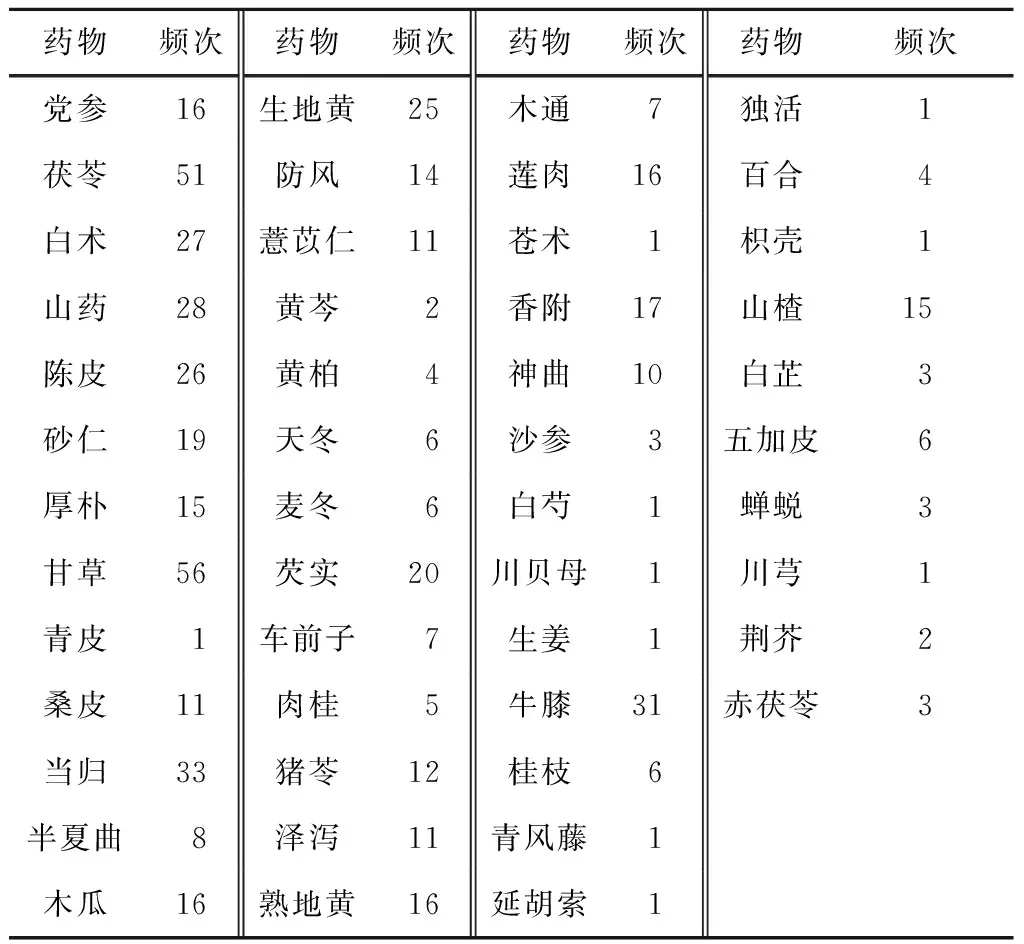

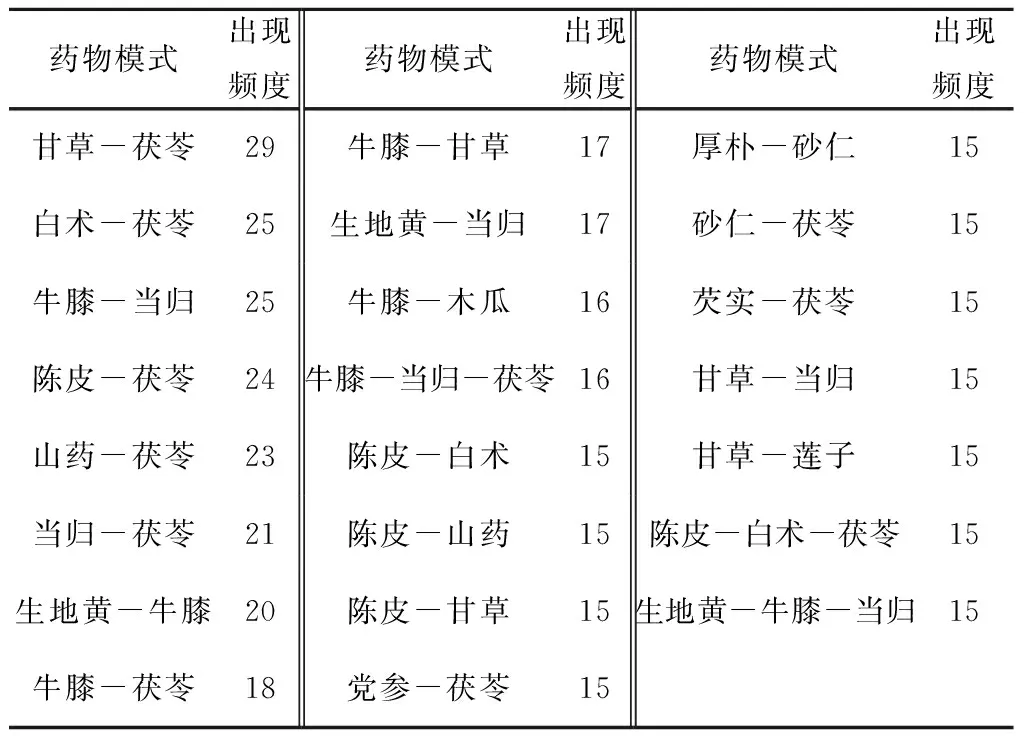

2.1 藥物頻次與功效歸類75首簽方共涉及藥物 49味,每首簽方用藥6~8味,共計584頻次。其中應用頻次排前10藥物為甘草、茯苓、當歸、牛膝、山藥、白術、陳皮、生地黃、芡實、砂仁,功效分類上多歸屬于補虛藥、利水滲濕藥、理氣藥。使用頻次≥5次的有31味中藥。見表2,圖1、圖2。

圖1 三平祖師藥簽處方用藥頻次圖(≥5次)

圖2 三平祖師藥簽處方用藥功效歸類頻次圖

表2 三平祖師藥簽藥物頻次統計

2.2 藥物四氣簽方中的藥物,根據《中華人民共和國藥典》[5],分為寒、微寒、涼、平、微溫、溫、熱7個等級進行統計,其中溫性藥 15味,占 30.61%;平性藥 11味,占22.45%;寒性藥 10 味,占20.41%;微溫性藥6味,占12.24%;微寒藥5味,占10.20%;熱性藥1 味,占2.04%;涼性藥 1 味,占 2.04%。藥物四性中,涼性、微溫藥物接近于平性,可以歸入平性藥物類[7,8],則平性藥物使用頻率為53.76%,而溫熱性質占30.48%,藥性寒涼占15.75%,可見藥物四氣選用上總體性平偏溫。見表3。

表3 三平祖師藥簽藥物四氣頻次統計

2.3 藥物五味簽方中的藥物,根據《中華人民共和國藥典》[5]五味分類依據,從辛、甘、酸、苦、咸、淡、澀7個分類及頻次統計,簽方中藥味數量從高到低依次為甘味、辛味、苦味、酸味、淡味、澀味,使用頻次最高的為甘味,占比47.27%,辛味、苦味藥次之。見表4。

表4 三平祖師藥簽藥物五味及頻次統計

2.4 藥物歸經簽方中的藥物,多歸脾經、肺經、肝經、腎經、胃經。其中歸脾經藥物使用頻率最高,占25.92%。見表5。

表5 三平祖師藥簽藥物歸經及頻次統計

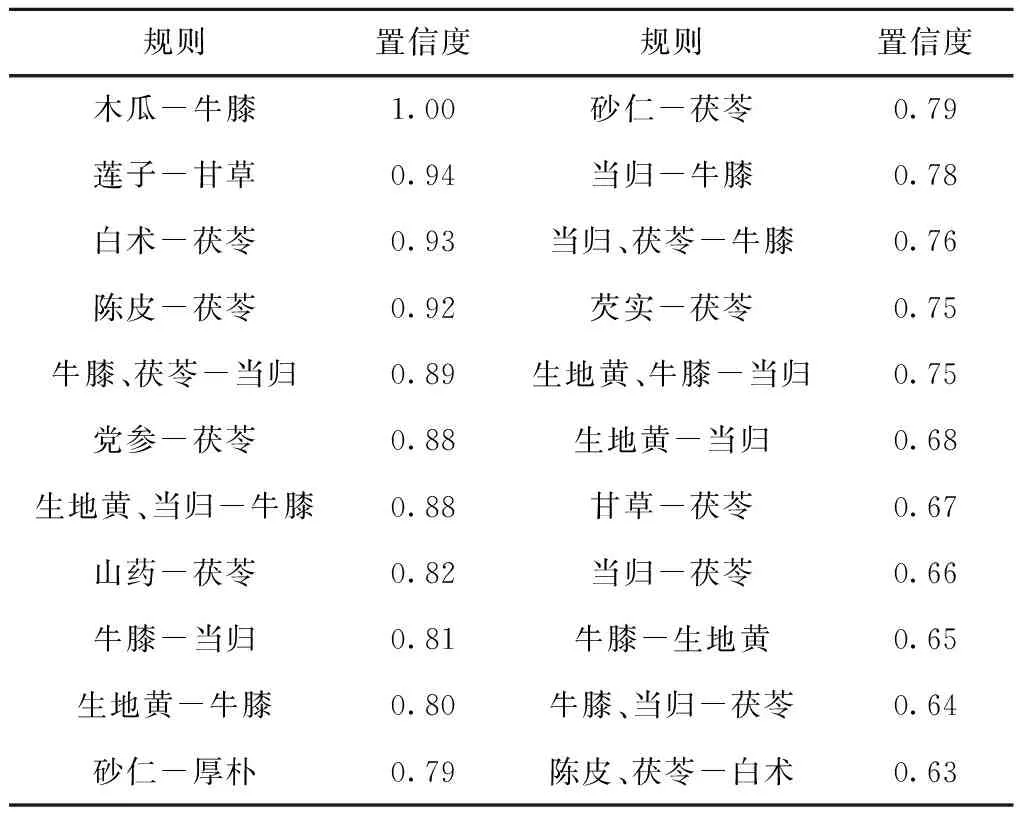

2.5 高頻用藥配伍將支持度個數設置為≥15,檢索出高頻藥對23組,包含14味藥物,去除含甘草的干擾組合外,其中出現頻次最高的藥對為白術-茯苓、牛膝-當歸,其次分別為陳皮-茯苓、山藥-茯苓,當歸-茯苓等。見表6。設置置信度≥0.6,得出22對關聯度高的藥物組合。見表7。形成關聯網絡圖,根據節點閾值可以看出茯苓、牛膝為方劑中的關鍵藥物。見圖3。

圖3 三平祖師藥簽藥物關聯規則網絡圖

表6 三平祖師藥簽處方用藥模式統計(支持度個數≥15)

表7 三平祖師藥簽處方關聯規則分析(置信度≥0.6)

3 結語

三平寺地處福建漳州市西南,隸屬江南丘陵地帶,環境溫暖潮濕,自古以來皆以瘴癘之氣而聞名,歷代醫家認為嶺南閩廣地區,濕熱穢濁之邪為主要致病因素[9],脾虛濕阻所致的腹滿、食積、泄瀉等消化道疾病及濕阻血瘀的風濕關節痹證為該地主要常見疾病[10]。

簽方所用中藥頻次從高到低依次為茯苓、甘草、當歸、牛膝、山藥、白術、陳皮、生地黃、芡實、砂仁、黨參、香附等,功效上以補虛、利水滲濕、理氣、化濕、養血活血為主。脾為后天之本,脾虛則氣血生化乏源,藥簽以茯苓、甘草、白術、黨參為基礎組合健脾益氣,以當歸、生地黃養血活血;脾虛氣滯濕阻,以陳皮、砂仁、香附行氣燥濕;病久入絡入腎,以牛膝、芡實活血補腎。在選藥上符合疾病發生發展的規律,也體現了三平祖師注重調理中焦脾胃,固本祛邪的風格。

從簽方藥物四氣來看,平性藥物最多,溫性藥次之,涼性藥最少。藥簽方中常用平性藥有茯苓、甘草、山藥、黨參等,尤其擅用茯苓以健脾利濕,75首藥方中用及茯苓的有51處。有研究對茯苓的不同配伍研究后得出茯苓性平味淡,補中兼利,配寒藥則寒, 配熱藥則熱[11,12]。祖師藥簽方首選性平之茯苓以健脾祛濕,深得藥性配伍之奧妙。溫性藥在功能上多表現為散寒止痛、行氣活血、祛風、補腎等[13],且脾得溫補而化濕利濕,氣血津液得溫而行,故用溫性藥不僅可以溫經散寒,還可以理氣化濕[14]。此外簽方中對寒性藥澤瀉、豬苓、牛膝的應用,又體現因地制宜兼顧閩南地氣濕熱以清熱利濕。由此可以看出,三平祖師藥簽方在藥性選擇上以甘平和中為主,通過對溫性、寒性藥的適當配伍而達健脾利濕、溫補脾腎、活血理氣、清熱利濕之效。

藥物五味中出現頻次較高的依次為甘味、辛味、苦味。《素問·藏氣法時論》云:“辛散,酸收,甘緩,苦堅,咸耎”[15],甘味“能補能和能緩”[16],現代臨床研究和藥理實驗也證實甘味藥多能提高機體的免疫功能[17]。藥簽中甘味藥占比47%,突出補虛扶正的立法原則。辛味能行能散,苦味燥濕瀉火,甘味、辛味、苦味藥物配伍以辛甘益氣健脾,苦辛調脾胃氣機之升降,去除脾虛所致之氣滯濕阻,筋脈痹阻,從而恢復脾氣之健運,緩解氣滯濕阻所導致的氣血運行不暢,游走疼痛等癥。

從藥物歸經上看,簽方用藥多入脾經、肺經、腎經,茯苓、黨參、白術、當歸等入脾益氣養血,牛膝、蓮子、芡實等入腎以補腎強筋骨,且脾主運化水濕、肺為水之上源,腎主水,可共同主宰水液代謝[18],從病理演變角度來說,脾病生內濕,加之閩南地域濕熱,所以簽方以茯苓、豬苓、澤瀉入脾、腎甘淡滲利,配伍入肺的防風、薏苡仁、桑白皮等祛風除濕,理氣逐痹之品,扶正去邪,終達健脾養血,行氣祛濕之效。

在用藥模式中,白術-茯苓、牛膝-當歸組合出現頻率最高。白術-茯苓為補氣健脾利濕的常用藥對,白術甘溫健脾,助脾運濕,偏于守中;茯苓甘淡滲利,健脾止瀉,偏于下行,使濕邪從小便而出,二者健滲相合,既是治療脾胃氣虛的基本藥對,也是治療水濕內停的常用組合[19]。與白術-茯苓藥對并列第一的是牛膝-當歸藥對,在相關中藥組方防治膝骨關節炎的數據挖掘文獻報道中,牛膝和當歸為出現頻率最高的一種組合[20,21]。曲永嘉等[22]運用網絡藥理學和分子對接的方法從分子層面探討牛膝-當歸防治膝骨關節炎的作用機制,發現牛膝-當歸藥對可通過多個活性成分作用于多個疾病靶點并調控多條信號通路的方式來防治膝骨關節炎。

從用藥關聯規則來看,核心藥物為茯苓、牛膝,通過茯苓與白術、陳皮、牛膝、黨參、當歸、芡實的靈活配伍及牛膝與木瓜、當歸、生地黃、茯苓的組合制化實現健脾祛濕、行氣燥濕、活血利水、養血通絡等不同功效組合。通過藥物關聯規則網絡圖可以看出白術、陳皮、牛膝、黨參、當歸、芡實與茯苓的配伍頻率較高,功效上體現了健脾化濕、苦溫燥濕、淡滲利濕等多種祛濕法。

縱觀三平祖師藥簽,其在立法上能考慮到閩南氣候濕熱的特點,具有明顯的地域特色,配伍組方上能根據當地病患多脾虛濕盛、血瘀絡阻的疾病現象,重視健脾祛濕以緩脾胃之困,養血通絡以解筋脈痹阻,符合閩南地區大部分居民的體質,可為閩南地域居民預防保健提供一定的醫學啟示。藥簽在使用過程中有一定的隨機性和盲目性,有違中醫辨證論治精神,因此拋開藥簽宗教迷信的外衣,科學傳承其立法、組方、遣藥背后的中醫藥理論文化及地域用藥特色是在對待民俗文化中應該秉持的科學態度。