針灸聯合牽引治療神經根型頸椎病臨床觀察

朱棟華

神經根型頸椎病是一種壓迫頸神經根導致的疾病,是臨床常見類型,占各型頸椎病的60%~70%,典型癥狀是頸肩部疼痛、上肢放射性疼痛、麻木等,對患者生活、工作均造成嚴重影響[1]。如今,臨床上治療神經根型頸椎病的首選方案是保守治療,適用于癥狀輕微、病程較短患者,可以采取頸部制動、藥物、物理療法等進行治療,以減輕癥狀為根本目標[2]。中醫在神經根型頸椎病治療中有廣泛應用,可以內服中藥、針灸、推拿、牽引等,治療效果顯著,安全性高,并且不會對患者造成額外傷害,容易被患者接受。本研究對針灸聯合牽引治療神經根型頸椎病的臨床療效進行分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇2021年2月-2022年2月收治的神經根型頸椎病患者69例。年齡:18~80歲;男性34例,女性35例。根據治療方案不同將患者分成對照組和試驗組。對照組35例,男性17例、女性18例;年齡19~80歲,平均(56.24±2.15)歲;病程1~5年,平均(3.24±0.15)年。試驗組34例,男性17例、女性17例;年齡18~79歲,平均(56.21±2.09)歲;病程1~5年,平均(3.19±0.16)年。2組患者基線資料比較,P>0.05,具有可比性。

1.2 診斷標準采用2008年《第三屆全國頸椎病專題座談會紀要》[3]中對神經根型頸椎病的診斷標準進行擬定:①頸脊神經支配區域出現疼痛、麻木等典型根性癥狀;②臂叢神經牽拉試驗或者叩頂試驗陽性;③影像學(X線、MRI等)表現與臨床癥狀相符合;④非頸椎病變導致的上肢疼痛的疾患除外。

1.3 納入標準①符合神經根型頸椎病臨床診斷標準;②精神狀況良好;③病情穩定;④臨床資料完整。

1.4 排除標準①患有精神疾病;②語言或聽力障礙;③合并惡性腫瘤;④妊娠期或哺乳期女性。

1.5 方法

1.5.1 治療方法對照組患者實施針灸治療:對患者疾病癥狀進行了解,評估病情。向患者介紹、說明針灸的原理、作用、注意事項等,征得患者同意。選擇阿是、風池(雙側)、夾脊(雙側)、曲池(患側)、手三里(患側)、外關(患側)、合谷(患側)、后溪(患側)作為針灸的主要穴位。指導患者俯臥位或者坐位,醫生站于患者后方,使用75%酒精常規消毒穴位,使用一次性針灸針(0.25 mm×40 mm)刺入穴位0.5~1.0寸(根據穴位特點及患者胖瘦體質等情況進行改變),給予平補平瀉法,患者產生酸麻重脹的針感,以傳到前臂或者手指最佳,得氣后留針30min。壓痛點明顯部位的穴位針柄末端放置2 cm的艾條,艾條燃盡后完成治療。試驗組在對照組基礎上給予電針及牽引輔助治療。電針操作:選穴及針刺方法同對照組一致。針灸針刺入穴位并得氣后,連接電針儀,調整模式為疏密波,以患者耐受程度對強度進行調整。每次電針選擇2組穴位,更換穴位進行治療,電針治療30 min。牽引是根據患者體質量1/5進行設置,時長為20 min。2組患者均每天治療1次,連續治療7 d為1個療程。共治療2個療程。

1.5.2 觀察指標及療效判定標準治療有效率、疼痛程度、證候積分。①治療有效率:以頸椎功能障礙指數(NDI)為療效判定依據,從疼痛、提起重物、頭痛、睡眠等方面予以評價,滿分50分。分值越高表明頸椎功能障礙越大。分別在治療前、治療2個療程后,對患者NDI進行分值統計。患者治療后與治療前NDI分值比較,減分率>70%記為顯效、減分率30%~70%記為有效、減分率<30%記為無效。治療有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。②疼痛程度:應用疼痛評分VAS對患者治療前、治療2個療程時的疼痛程度進行比較。分值0~10分,分值越高疼痛越強烈。③證候積分:采用0、2、4、6分,對患者疼痛、麻木、眩暈癥狀進行評價,分值越高,癥狀越嚴重。

2 結果

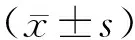

2.1 治療有效率試驗組治療有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者治療有效率比較 (例,%)

2.2 VAS評分治療前,2組VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,2組VAS評分均比治療前減少,差異有統計學意義(P<0.05);試驗組治療后VAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者VAS評分比較 (分,

2.3 證候積分治療前,2組疼痛、麻木、眩暈證候積分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,2組疼痛、麻木、眩暈證候積分與治療前比較均減少,差異有統計學意義(P<0.05);試驗組治療后疼痛、麻木、眩暈證候積分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者證候積分比較 (分,

3 討論

神經根型頸椎病具有較高的臨床發病率,中年人發病率較高,近年來由于科技的發展進步,手機、電腦、平板等廣泛應用,導致人們屈頸時間的增加。該病呈現出明顯的年輕化趨勢、患者數量多、病程長、治愈難,給患者造成了較大的經濟負擔和精神壓力,還有研究顯示大多頸椎病患者有不同程度的焦慮[4]。西醫治療一般以生活管理、頸部制動、物理治療及藥物治療在神經根型頸椎病治療中最為常用。藥物治療一般為非甾體類抗炎藥和止痛藥,雖然療效尚可,可以減輕疾病癥狀,提高生活質量,但藥物不良作用大,并發癥較多。且保守治療的效果有限,療程長,對部分患者無效,保守治療無效患者可以通過手術方案進行治療。手術治療費用高、風險大,部分患者不耐受,治療應用限制大,術后康復也是關鍵,存在一定風險。中醫針灸、牽引用于神經根型頸椎病治療擁有豐富的臨床經驗,操作簡單,無需特殊設備,并且治療費用低,無不良作用,成為當前臨床治療神經根型頸椎病的主流手段。

選擇一種有效、安全的治療方案對于神經根型頸椎病的治療有重要意義。尤陽等[5]研究神經根型頸椎病患者采取溫針灸聯合頸肩同步牽引治療方案,取得理想的治療效果,患者頸椎活動度顯著改善,癥狀減輕。郭俊恒[6]研究采用電針聯合推拿方案對神經根型頸椎病患者進行治療,與單純進行推拿比較,患者疼痛減輕程度更大,頸椎活動度增加,生活質量提高,同時患者血液流變學指標發生較大變化。李雪松等[7]在治療神經根型頸椎病時,用牽引的同時進行針灸和非牽引時針灸進行試驗研究,得出牽引和針灸同時進行效果更好,且對體內的腫瘤壞死因子-α及白細胞介素-6含量的對比,得出體內的炎性反應也得到了調控。中醫針灸和牽引的聯合使用,在神經根型頸椎病的治療中使用,相比于保守治療、手術治療有一定優勢,表現在操作難易程度、費用、安全性幾個方面,具有很高治療價值。

神經根型頸椎病是臨床常見病、多發病,對生活、工作影響比較大,需要患者自覺疾病癥狀后及時就醫,確診后積極接受規范治療,減輕癥狀、延緩疾病發展,恢復頸椎功能[8]。此病的病理學特點是卡壓了局部神經纖維導致的機械敏感性變強,組織微循環障礙,神經水腫而導致的慢性疼痛和感覺異常等[9]。對患者進行針灸治療,通過刺激特定穴位發揮溫陽通絡作用,對患者頸椎功能起到雙向調節效果,激發人體正氣,增強抗病能力,促進水腫消除、減少關節囊滑膜充血,接觸肌肉痙攣[10]。本研究對患者采取針灸與牽引聯合方案進行治療,取得理想效果。神經根型頸椎病屬于中醫“眩暈、痹證”等范疇,正氣不足、筋骨失養、脈絡瘀滯為主要病因病機,病邪阻滯,清陽不升,可見頭痛、眩暈等癥;頸部及肢體氣血不通,不通則痛,可見頸肩及患側肢體的麻木疼痛,可以給予針灸、推拿、牽引等中醫方案治療[11]。而現代醫學認為此病是因椎體內無菌性炎癥所造成的的麻木、疼痛及水腫等,華佗夾脊穴位于胸1至腰5棘突下,正中線旁開0.5寸處,后因其療效佳,夾脊穴的范圍擴大,包括頸段和骶段,而現代解剖研究證實了頸夾脊穴下面有頸脊神經后支和動靜脈叢及淋巴組織[12],針刺頸夾脊穴可加快組織營養的運輸,增快椎基底動脈的血流速度,改善局部微循環障礙。有研究表明,刺激夾脊穴對血流動力學紊亂的效應具有持續性及積累性[13]。而且針刺可導致人體釋放阿片樣肽物質,從而起到鎮痛作用。本治療方案除選用頸夾脊以外,還采取“經脈循行,主治所及”作為理論依據,選取了局部腧穴。風池為足少陽膽經腧穴,外走陽維脈,針刺可平息肝風、通利官竅,治頭痛眩暈、頸項疼痛,不可左右轉向的問題。曲池、手三里、外關、合谷及后溪為手三陽經上的腧穴,手三陽經脈均是由手而起,朝向頭部,經過頸項部,所以這些腧穴不僅可改善局部上肢疼痛麻木的癥狀,而且還能緩解頸部肌肉僵硬疼痛,況且頸夾脊、風池、后溪、外關等穴是近幾年相關文獻中應用于神經根型頸椎病次數最多的腧穴[14]。后溪為手太陽小腸經的腧穴,主治頸項強痛和肘臂痛,且此穴通督脈,督脈又行于后背正中,入腦,可治脊柱病、頭痛頭重等。溫針灸對神經根型頸椎病具有針刺及艾灸的雙重作用。艾灸是中藥的外治作用,可緩解肌肉的緊張,對組織水腫亦有消除的作用。蔡景光[15]采用頸夾脊進行溫針灸來治療神經根型頸椎病,頸項部肌肉疼痛明顯減輕和頸椎屈伸旋轉等動作顯著改善。電針則在針灸基礎上對患者穴位進行脈沖電流刺激,促使穴位附近組織出現持續的收縮、舒張,可以減輕肌肉痙攣,并對局部組織張力進行改善,將神經根受壓狀況予以解除[16]。另外,電針可以在電流刺激下加快血液循環,促進炎癥介質消除,消除神經根水腫,減輕壓迫。牽引可明顯緩解頸椎間盤的壓迫癥狀,與針灸在治療神經根型頸椎病中聯合使用,能夠顯著減輕患者疼痛,促進頸椎活動度恢復,具有操作簡單、費用低、無不良作用等優點,臨床應用價值高。

綜上所述,針灸聯合電針及牽引在神經根型頸椎病治療中應用具有很高價值,臨床療效好,值得應用與推廣。