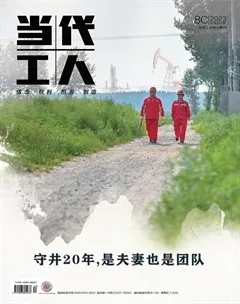

守井20年,是夫妻也是團隊

陪你去

鄉村的夏夜,漆黑卻不寂靜。玉米地被風吹得沙沙作響,時不時有小動物躥出,嚇人一跳,可能是野貓,可能是黃鼬,也可能是青蛙。

田間小路上,兩束手電光由遠及近。張停川和妻子吝海紅來巡井了。

“哥,你喜歡我嗎?”吝海紅悄聲問道。

“嗯。”張停川應了一聲。

“那你拉著我的手唄。”吝海紅又說。

張停川知道,這是妻子又害怕了。每次走夜路,只要害怕,妻子都會沒話找話。但他還是習慣性地四下看看,嚴肅地說:“穿著工作服呢,注意形象。”

“都20年了,你就不能換個理由?”聽到丈夫不解風情的回答,吝海紅氣得撇了撇嘴,思緒回到了20年前。

那是一個再普通不過的夜晚,張停川下班歸家,對吝海紅說:“領導讓我去守單井點,我同意了,過幾天就去。”雖然丈夫說得平靜,但吝海紅能感覺到,這事不一般。還沒等她問話,張停川又開了口,“條件有點兒艱苦,不過克服克服就過去了,你跟不跟我去?”

在油田有個傳統,偏遠的井站一般由一名職工長期駐站,可以帶家屬。油田稱其為“夫妻站”。“你都說能克服,那我就跟你去唄。”在油田家屬站工作的吝海紅,早就聽說過夫妻站,所以沒多想,一口答應下來。一是丈夫說的她都信,二是她放心不下張停川一個人去。可讓她沒想到的是,這需要克服的年限延長到20年。

張停川說的單井點,是中國石油遼河油田高升采油廠采油作業二區坨36站的33-1212單井點。

從高升采油廠出發,驅車一個半小時,下了102國道,還要在鄉間小道上顛簸好一陣子,才能看到佇立在荒野之中的井點。這里離最近的村莊還得有好幾里地。

因為預計是高產井,所以作業區上下都對這口新井寄予厚望,挑來選去,最后選中了張停川,看重的是他踏實肯干、技術好,還有在部隊里培養出的軍人作風。

頭一天上井,已是深夜。作業隊還在施工,采油作業區和36站的領導全都在,小小的單井點燈火通明,與周圍寂靜的荒野格格不入。看見跟在張停川身后的吝海紅,還有他們帶來的行李家當,作業區領導頗感意外,又欲言又止。當時的吝海紅只覺得井點新鮮熱鬧,并沒多體會領導復雜的表情。“后來我才明白,那是因為條件太艱苦,領導都沒想到我能跟去。不過倒是樂見我能去,這樣老張守井就更踏實了。” 吝海紅說。

折騰了一整夜,新井終于一切平穩,天也亮了。作業隊先撤了,各位領導隨后也走了。井點上只剩下了夫妻倆。回歸平靜,吝海紅才注意到,井點上只有一個井架和一個供他倆居住的簡陋鐵皮房。沒水沒電,兩個人想吃飯都是問題,無奈之下想起行囊里還有三碗泡面。

泡面是臨行前,好姐妹送行時硬塞到行李里的,本打算是給他倆無聊時當夜宵,結果卻成了夫妻二人此后3天的正餐。到了第八天,井點接上了電,米、面、油、菜、水等生活用品也會定時運送,兩個人吃飯的事終于有了著落。“打那以后再也沒吃過泡面。”吝海紅開玩笑說。

井肩行

坨33-1212單井點位于遼寧省沈陽市遼中區牛心坨鎮。這里是風沙地貌,當地人戲稱“一年就刮兩次風,一次只刮6個月”。單獨值井的頭一夜,兩口子便見識到了風沙的可怕。鐵皮房被風吹得嘩嘩作響,沙子順著門窗縫往屋里鉆,房里的地上桌上都是沙子。這一夜注定無眠,剛剛投產的新井,各項數據指標都還不穩定,加上狂風大作,張停川放心不下,時不時就得出去到井邊轉轉,就怕哪里有個閃失。

風卷著沙呼嘯而過,打在臉上生疼。井點漆黑一片,干活兒得有人給照亮,所以張停川起身,吝海紅就得跟上。

在夫妻倆的照顧下,坨33-1212單井不負眾望,日產油穩定在8噸。隨著負責的井越來越多,走夜路也成他倆每天的必修課。

有一年,大年初一后半夜,他們巡到坨33-99井,就聽到抽油機啪啪作響,一看是皮帶破裂。張停川連忙進行處置,停抽、斷電、拉空開……張停川干到哪兒,吝海紅舉起防爆手電筒,把亮照到哪兒。

當時,電機底座還是老式四角螺絲底座,需要兩個人配合。張停川深吸一口氣,用盡渾身力氣卸下舊皮帶,再松掉螺絲,用撬棍別下電機,一干就是一個半小時。皮帶換好了,抽油機又恢復了上下律動。

張停川負責4口油井和兩口水井的巡護保養和計量工作,按規定每隔4個小時巡查一次,一個來回5公里。早些年,路不好,騎車經常扎車帶,所以只能步行,一個來回至少兩三個小時。多年來,他養成了用手摸、用耳朵聽、用鼻子聞的習慣。“這幾步操作下來,基本上能判斷井有沒有問題。”張停川對自己的技術很自信。

20年來,天天陪著丈夫巡井,吝海紅也漸漸熟悉了這些井的脾氣秉性,把“聽聲辨位”技能學到手。

說起守井的苦,吝海紅說也說不完。夜里停電,裹著棉被,牙還不停地打戰。大雪齊腰,兩人巡井,只能將繩子拴在腰上,張停川在前面拽著,吝海紅在后跋涉。趕上下雨,雨點打得鐵皮房子嗒嗒作響,屋外大雨,屋內小雨。

最難的是缺水。每周只能送來30公斤水,他們就洗菜水留著洗碗,洗臉水接著洗腳。洗澡只能用濕毛巾擦擦,張停川把這叫作“擦澡”。即便如此,水還是不夠用,張停川只好隔三兩天就挑著擔子走幾里路,到村民家去“化緣”。

記得一次搬家,在運輸鐵皮房時,司機不小心把屋里的水缸打破了。看著自己珍如生命的水嘩嘩白流,吝海紅終究沒控制住情緒,哭著責怪了司機兩句。“我不心疼水缸,可我心疼里面的水。”吝海紅說。

苦可以熬,累可以挺,唯有孤獨寂寞無處安放。

剛去時,兩人帶了一臺“大肚子”電視機,沒幾天就因為信號不好閑置了。那時還沒有手機,不能上網,唯一能和外界聯系的工具就是作業區給配的一臺老臺式對講機。每次張停川匯報工作,吝海紅即使不敢插話,也要湊在旁邊,不為別的,就想聽聽別人說話。偶爾有空,兩人會有一個人騎車到15公里以外的鎮上書社借回來幾本小說。打發時間最多的還是一副紙牌。

因為愛

20年來,運送物資的同事換了一茬兒又一茬兒。有新來的同事問:“你們就沒想過離開,去過正常的生活嗎?”

“怎么會沒想過?”張停川說。剛到這兒一年多,他就想過。那會兒,孩子正在上小學,他倆上井,就把孩子托付給妻弟。后來,妻弟要娶妻結婚,總不能讓新婚夫妻帶著別人家的孩子過日子。張停川心一橫把孩子轉到了寄宿學校。父親可以心狠,母親卻受不了。那陣子,吝海紅天天抹眼淚,擔心孩子住集體宿舍不適應。看著妻子以淚洗面,不善言語的張停川也沒了轍,動了轉崗的心思。

但深思熟慮后,張停川決定還是要堅守崗位。“我要走了,還得派別人來,這個逃兵我不能當。”

后來,張停川背著妻子給兒子打了個電話。“你媽天天哭,你想個辦法。”電話里,他把任務交給兒子。兒子頓了頓,只說了一句話:“你讓我媽來學校看看吧。”后來,吝海紅去了一趟學校,隔著圍墻,兒子扔下一句“媽,你回吧”,轉身就走。看著兒子離開的背影,吝海紅眼淚又簌簌地掉,一路哭回了井點,便再也沒哭過。她看出來了,兒子的性子像張停川,沒事。

打那之后,兩口子就在井點安了家,也安了心。要說是什么讓兩人堅持20年,他倆總結就一個字——愛。

張停川愛油田,愛身上這身石油紅。他為自己是一名石油工人驕傲,為自己能為祖國獻石油自豪。

去年,兩人的家搬到了一個停產的小站。守井以來,他們第一次住進磚混房,有了個10平方米的臥室,還有獨立的廚房。吝海紅對新家特別滿意,專門買了三門的小衣柜。結果,兩個人四季的衣服都沒掛滿這個小衣柜。原因很簡單,7000多個日夜,只有兒子結婚,兩個人同時請了兩天假。工作都穿工作服,根本沒什么機會穿便裝。

明年3月,張停川就退休了。他把最好的年華都留給了井站,可還是覺得這身石油紅沒穿夠。偶爾外出,吝海紅勸丈夫換上便裝。張停川總是搖頭,說:“穿不了幾天了,還是穿工裝吧。”

當年兒子畢業,他提議讓兒子參軍,父子倆一拍即合。兒子轉業后也分配到油田,當上了作業工。雖然作業工是油田里最臟最累的工種,但張停川仍然打心眼兒里高興,叮囑兒子一定好好干。因為,兒子沿著他的路,先穿上了橄欖綠,又換上了石油紅。

吝海紅更簡單,她愛丈夫。“小站需要老張,他在這兒守井,我就得守著他。”丈夫在哪兒,家就在哪兒。

要說兩個人鬧不鬧別扭,起初那些年還真沒有。倒是有了微信以后,吝海紅耍過幾次小脾氣。

因為守井離不開人,吝海紅這些年回家娘家的次數都有限,每次騎車半個多小時,到家只能待上十幾分鐘,就匆匆往回趕。出去旅游那就是奢望。她始終記得,父親告訴她,世間最美的景色是海上紅日,所以給她取名海紅。吝海紅有個心愿,有朝一日,她一定要去看看大海,所以她給自己的微信取名“望海”。可是20年來,張停川和井站拴住了她。每次在朋友圈看到親戚朋友曬旅游照,她都會跟張停川抱怨幾句:“因為你,這些年我哪兒也沒去過。”每次張停川都不變地回答:“等退休了我就帶你去,想去哪兒去哪兒。”

“哪兒也不去,就先去看海。”吝海紅早已給自己設計好,到時她要面朝大海紅日,張開雙臂,大聲吶喊:“大海,我來了!”