慕容鮮卑早期民族共同體意識(shí)

慕容鮮卑在初入遼西地區(qū)的早期發(fā)展階段,為了謀求發(fā)展,實(shí)施了祖先認(rèn)同、遷居遼西、效仿中原政治制度、發(fā)展農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)、推崇儒學(xué)文化等一系列漢化改革舉措,大大提高了部族的實(shí)力與文明程度,為后期諸燕地方政權(quán)的建立與快速發(fā)展奠定基礎(chǔ),拉開了魏晉南北朝時(shí)期多民族共同體形成的序幕。

中華民族共同體意識(shí)是指中國(guó)各族人民對(duì)自己與其他民族之間存在一種緊密的聯(lián)系和共同利益的認(rèn)知和認(rèn)同,它是一種集體意識(shí),涵蓋了對(duì)中華民族多樣性的認(rèn)可和尊重,以及對(duì)其共同發(fā)展、繁榮和團(tuán)結(jié)的追求。其核心是認(rèn)同感和歸屬感,這種意識(shí)使各個(gè)民族之間更加密切地聯(lián)系在一起,共同努力追求國(guó)家繁榮和社會(huì)進(jìn)步,它強(qiáng)調(diào)中華民族之間相互尊重和平等,認(rèn)可各民族各自的文化傳統(tǒng)和貢獻(xiàn),并通過文化交流、民族團(tuán)結(jié)等方式促進(jìn)不同民族的和諧發(fā)展。

曹魏初年,慕容鮮卑首領(lǐng)莫護(hù)跋帶領(lǐng)諸部遷入中原遼西地區(qū),其后,與其同屬東部鮮卑的宇文、段部也陸續(xù)遷來此地,在有限的空間與資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,勢(shì)力最為弱小的慕容部處于劣勢(shì),生存艱難。為了部族的發(fā)展,慕容鮮卑早期首領(lǐng)們采取了主動(dòng)積極地漢化改革,逐漸強(qiáng)大,并陸續(xù)融合周邊多個(gè)少數(shù)民族勢(shì)力,拉開了魏晉南北朝時(shí)期多民族融合的序幕。

溯源黃帝祖先

初入中原內(nèi)地的慕容鮮卑早期首領(lǐng)們,為了盡快消除民族間的心理隔閡,追溯族源與祖先,為部族確定了華夏炎黃子孫的身份。

史籍中關(guān)于慕容鮮卑祖先族源的記載有:《晉書·慕容廆載記》的“其先有熊氏之苗裔,世居北夷,邑于紫蒙之野,號(hào)曰東胡。其后與匈奴并盛,控弦之士二十余萬,風(fēng)俗官號(hào)與匈奴略同。秦漢之際為匈奴所敗,分保鮮卑山,因以為號(hào)”。史學(xué)界已經(jīng)確認(rèn)慕容鮮卑源出東胡,屬于鮮卑族的一支。至于其祖先到底是黃帝“有熊氏”還是帝嚳“高辛氏”,因上古史籍著述與考古資料的相關(guān)論據(jù)不足,仍需進(jìn)一步考證,但無論何種論斷,慕容鮮卑祖先皆追溯到華夏黃帝一脈。

早期慕容鮮卑溯源華夏祖先,客觀上是在艱難的生存環(huán)境下為部族發(fā)展尋求的庇護(hù)與支持,主觀上是祖先認(rèn)同的多民族共同體意識(shí),增強(qiáng)了早期慕容鮮卑部眾的民族自豪感與凝聚力,也為其與漢族的交往疏通了阻礙,拉近了兩個(gè)民族間的關(guān)系,有利于多民族共同發(fā)展與融合。

多元化內(nèi)涵族號(hào)

因?yàn)橐灾胁看笕恕澳饺荨毙帐蠟樽迕恼撜f可以找到確信的史料佐證,所以被史學(xué)界較為認(rèn)可。《三國(guó)志·鮮卑傳》有載:“桓帝時(shí)……乃更遣使者赍印綬,即封檀石槐為王,欲與和親。檀石槐拒不肯受,寇鈔滋甚。乃分其地為中東西三部……從右北平以西至上谷為中部,十馀邑,其大人曰柯最、闕居、慕容等,為大帥。……而制屬檀石槐。”這是古籍中最早出現(xiàn)的“慕容”一詞,胡三省先生提出此即“慕容部之始也”。所以,“慕容”之族號(hào),是早期慕容鮮卑游牧民族習(xí)俗與中原漢族世襲繼承制度相結(jié)合的結(jié)果。而另外其他“慕容”族號(hào)內(nèi)涵的多種解說,涉及漢文、蒙文、滿文等多個(gè)民族的語言,其合理性雖有待商榷,但也側(cè)面反映出早期慕容鮮卑與周邊民族的密切交往關(guān)系,是早期慕容鮮卑融合多個(gè)民族文化的體現(xiàn)。

尋根遷居遼西

結(jié)合史籍記載與近代考古發(fā)現(xiàn)的早期慕容鮮卑遺跡,慕容鮮卑自從屬于鮮卑時(shí)起,便隨大部落不斷向中原內(nèi)地遷徙,從漠北草原至邊塞內(nèi)外,最終定居遼西地區(qū)。若與“黃帝后裔”“世居北夷,邑于紫蒙之野”之說相聯(lián)系,不免帶有認(rèn)祖歸宗的意味。

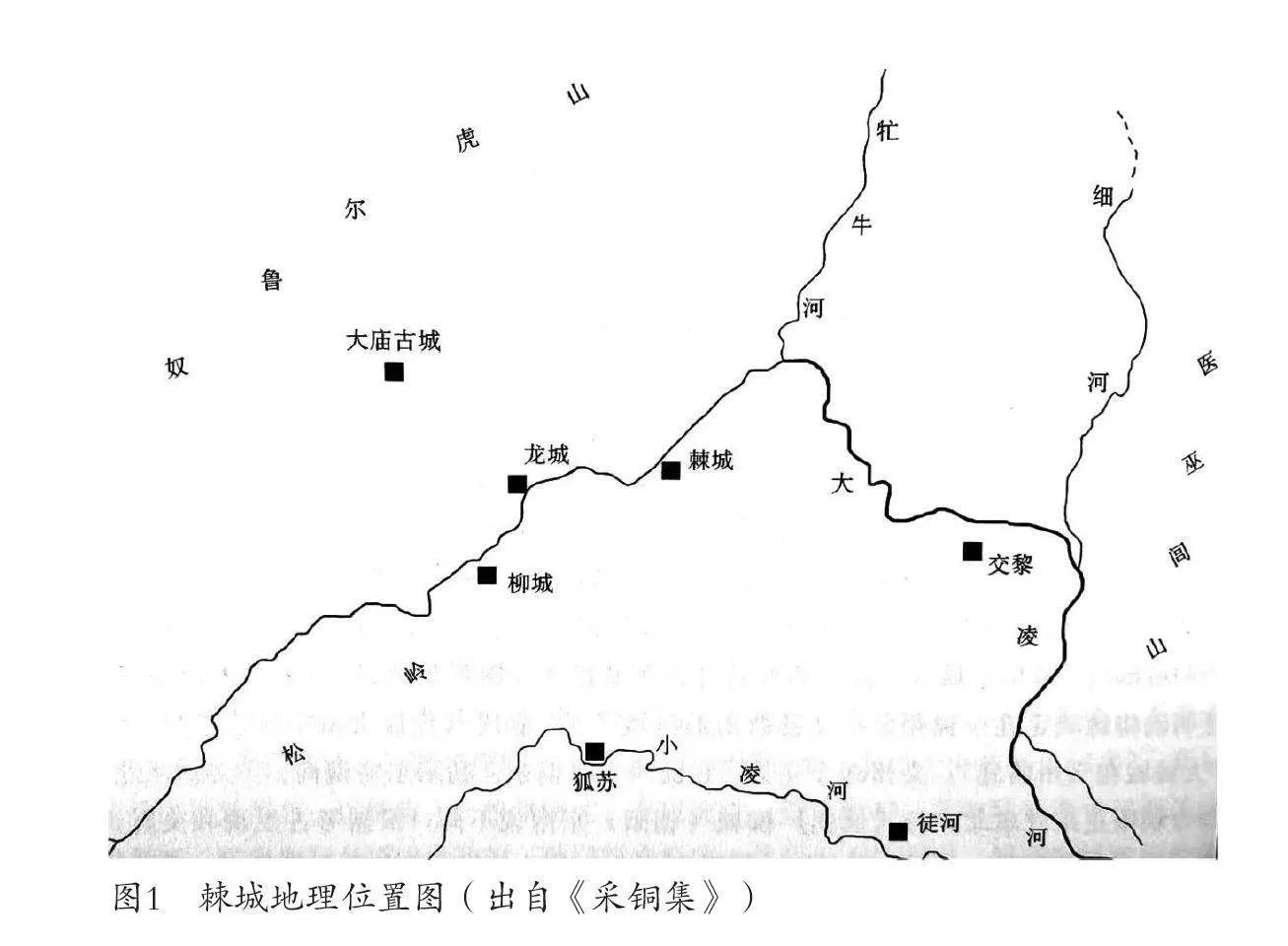

前文提及《晉書》有載,慕容鮮卑源出東胡,最早居住在老哈河流域。秦漢時(shí)被匈奴所破,一部分退居大興安嶺地區(qū),分化出鮮卑和烏桓兩族,向北居烏桓之北。漢武帝時(shí)期,烏桓南遷漢邊五郡塞外,鮮卑跟進(jìn)至西拉木倫河流域活動(dòng)。東漢初,匈奴分裂,鮮卑于是西進(jìn)占據(jù)匈奴故地,“匈奴余種留者尚有十余萬落,皆自號(hào)鮮卑”,鮮卑群體規(guī)模初步壯大。東漢桓帝時(shí),鮮卑部落大人檀石槐統(tǒng)一了鮮卑各部,并建立鮮卑庭于彈汙山(今河北尚義南大青山)、歠仇水上,太康十年(289年),涉歸子慕容廆重新將部眾遷回了昌黎徒河(今遼寧錦州市),居于徒河的青山(今遼寧義縣、北票及阜新之間的群山)。徒河位于遼東東南,棘城(今遼寧北票市三官營(yíng)子)之南。元康四年(294年),慕容廆再次將部眾從徒河遷往大棘城。由此,慕容部徹底定居在遼西。可見,早期慕容鮮卑自檀石槐時(shí)期起,在不斷向內(nèi)地遷徙的過程逐漸壯大并分化出來。

曹魏初年,莫護(hù)跋率眾首次進(jìn)入中原邊郡,開始了“與中原政權(quán)發(fā)生密切聯(lián)系”,遼西地區(qū)偏遠(yuǎn)而安穩(wěn),慕容鮮卑在早期繼位首領(lǐng)的帶領(lǐng)下,積極學(xué)習(xí)中原漢族先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),使慕容部族快速崛起并壯大,開始了多民族聚居與融合的生活。

效仿中原政制

早期慕容鮮卑歷代首領(lǐng)堅(jiān)持“世附中國(guó)”,更是仿效漢魏以來的中原政權(quán)體制,建立起地方政權(quán)管理機(jī)構(gòu),并初設(shè)地方僑郡制。

自莫護(hù)跋起,及木延、涉歸等歷代早期慕容鮮卑首領(lǐng),在請(qǐng)降后皆因從征有功而被晉室冊(cè)封,慕容廆更是被封為鮮卑都督,成為西晉王朝的地方軍政長(zhǎng)官,協(xié)助其管理鮮卑諸部事宜。慕容廆開始采取“法制同于上國(guó)”的舉措,從初設(shè)個(gè)別史官開始,不斷擴(kuò)充地方政權(quán)的職官體系。太興四年(321年),在接受東晉冊(cè)封后,于是“備置僚屬”,立慕容皩為世子,任命了大批職官。到咸和八年(333年)慕容廆逝世時(shí),慕容鮮卑將周邊抗衡的少數(shù)民族力量兼并殆盡,慕容部已經(jīng)建立起較為完備的地方政權(quán)統(tǒng)治機(jī)構(gòu)和職官體系。另外,慕容廆設(shè)置僑郡以安置源源不斷的中原流民:建興元年(313年)僑置樂浪郡(今遼寧義縣西南);建興二年(314年),又建翼陽郡、成周郡、營(yíng)丘郡、唐國(guó)郡等僑郡。這是慕容鮮卑首次設(shè)立的地方行政區(qū)域建置。

早期慕容鮮卑通過學(xué)習(xí)中原先進(jìn)的政治制度,廢除了部落首領(lǐng)、部落議事機(jī)制,建立起規(guī)范的地方政權(quán)管理機(jī)構(gòu)與制度,為其后諸燕政權(quán)的建立與發(fā)展奠定基礎(chǔ),并起到了有效管理地方社會(huì)秩序的作用,促進(jìn)了多民族共同體區(qū)域有效的整合進(jìn)程。

發(fā)展農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)

慕容廆時(shí)期,開始帶領(lǐng)部眾學(xué)習(xí)中原的農(nóng)耕經(jīng)濟(jì),大力發(fā)展種植業(yè)及養(yǎng)蠶制桑的副業(yè),實(shí)現(xiàn)了部族經(jīng)濟(jì)形態(tài)的初步轉(zhuǎn)型。

入塞之前的慕容鮮卑,農(nóng)業(yè)水平低下,社會(huì)經(jīng)濟(jì)以畜牧為主,漁獵為輔,原始簡(jiǎn)單的農(nóng)業(yè)不足以供給部眾的日常所需,主要是通過與中原漢地互市來獲取糧食。到慕容廆帶領(lǐng)部族移居棘城后,便開始教民農(nóng)桑,積極發(fā)展農(nóng)耕經(jīng)濟(jì),得力于當(dāng)時(shí)中原大量漢族流民的涌入帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)與勞動(dòng)力,在不到十年時(shí)間里部族的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成果顯著,晉惠帝永寧元年(301年)中,“燕垂大水,廆開倉振給,幽方獲濟(jì)。天子聞而嘉之,褒賜命服”。慕容廆更是將農(nóng)業(yè)當(dāng)作國(guó)之根本發(fā)展,著家令數(shù)千言,強(qiáng)調(diào)“稼穡者,國(guó)之本也,不可以不急”。除基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)外,慕容廆還積極發(fā)展養(yǎng)蠶植桑的副業(yè),《十六國(guó)春秋·后燕錄》有載,慕容廆曾求桑種于江南。遼寧北票地區(qū)的早期慕容鮮卑墓葬群中,發(fā)現(xiàn)了多種類型的鐵制農(nóng)具,有鏵、犁鏡、鏟、鍤、攫、斧、鐮等,證明了當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良好發(fā)展。

農(nóng)業(yè)文明的發(fā)展,改變了慕容鮮卑逐水草而居的游牧生活方式,開始向農(nóng)耕的定居生活轉(zhuǎn)變,使部族的生活條件得以改善,遼西地區(qū)的經(jīng)濟(jì)得到開發(fā),帶動(dòng)了慕容鮮卑后代諸燕繼續(xù)大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),為慕容鮮卑最終完成經(jīng)濟(jì)形態(tài)的徹底轉(zhuǎn)型及其與漢族的融合奠定了良好的開端與基礎(chǔ)。

提倡漢族文化與風(fēng)俗

初入中原的慕容鮮卑,因仰慕華風(fēng)而首先在服飾上發(fā)生了些許改變,而慕容廆時(shí)期大力發(fā)展儒學(xué)教育的成果較為顯著。

慕容鮮卑沒有本民族文字,早期慕容鮮卑首領(lǐng)們?cè)诮佑|了中原文化后,便開始積極地學(xué)習(xí)與推廣儒學(xué)文化。慕容廆不僅本人深諳儒學(xué)文化與禮儀制度,還建東庠、設(shè)祭酒,專門教授部族的貴胄子弟,其本人經(jīng)常親臨東庠聽課,教化部族禮法規(guī)范,于是在遼西地區(qū)出現(xiàn)了“路有頌聲,禮讓興矣”的文明景象。在慕容廆的引領(lǐng)與嚴(yán)格要求下,其后歷代慕容鮮卑宗室子弟皆精通儒學(xué)文化,尤其是慕容氏儲(chǔ)君幾乎都能達(dá)到“通諸經(jīng)”的較高程度,使得儒學(xué)文化在其后的諸燕時(shí)期繼續(xù)發(fā)展,大大提升了慕容鮮卑的文化程度,亦推動(dòng)了魏晉南北朝時(shí)期的儒學(xué)文化發(fā)展。

早期慕容鮮卑在服飾風(fēng)俗與儒學(xué)教育方面的變化與改革,消弭了民族間的差異,并通過思想文化開始了民族間深入的交流,使慕容鮮卑與中原漢族的文明與習(xí)俗漸趨同步與兼容,使魏晉南北朝時(shí)期的多民族共同體形成成為必然。

民族融合戰(zhàn)爭(zhēng)

魏晉南北朝時(shí)期的民族戰(zhàn)爭(zhēng)頻繁,造成各族民眾的流亡與遷徙,卻也促進(jìn)了不同民族的聚居與融合。

慕容鮮卑曾隸屬于由東胡分離而出的鮮卑部落聯(lián)盟體,到了曹魏初年從鮮卑中分化出來成為獨(dú)立的部族,即已包含了鮮卑、匈奴、烏桓、漢人、丁零、烏孫、扶余等族人口。自莫護(hù)跋率領(lǐng)諸部遷居遼西后,又陸續(xù)收容了大批漢族流民,到慕容廆時(shí)期,部族實(shí)力增強(qiáng),開始了對(duì)周邊地區(qū)的軍事兼并戰(zhàn)爭(zhēng)。晉元帝太興二年(319年),慕容廆用計(jì)離間高句麗、宇文、段氏三部聯(lián)軍大敗宇文部,俘虜其數(shù)十萬士卒,隨后乘機(jī)兼并平州刺史崔毖部眾并占據(jù)遼東,擒獲高句麗將如奴子及其眾千余家,慕容部勢(shì)力迅速膨脹,成為平州最強(qiáng)大的勢(shì)力。晉明帝太寧三年(325年),慕容部大破宇文部乞得歸,至此,慕容鮮卑成為遼西地區(qū)最為強(qiáng)大的少數(shù)民族勢(shì)力。

早期慕容鮮卑在戰(zhàn)亂中不斷成長(zhǎng)壯大,由被動(dòng)跟隨轉(zhuǎn)為主動(dòng)出擊,逐漸融合了周邊多個(gè)少數(shù)民族勢(shì)力,并施以有效控制,實(shí)現(xiàn)了遼西地區(qū)的局部統(tǒng)一,成為中華民族共同體形成的重要一環(huán)。

中華民族自古是由多個(gè)民族組成,每個(gè)民族都是中華民族大家庭的一員,不可或缺,每個(gè)民族亦有促進(jìn)中華民族共同體發(fā)展進(jìn)步的責(zé)任,只有各民族不斷地在政治、經(jīng)濟(jì)、文化各個(gè)方面相互交流與促進(jìn),才能共同助推中華民族共同體的強(qiáng)大,共同譜寫中華民族的悠久歷史,共同創(chuàng)造中華民族的燦爛文化與輝煌成就。

基金項(xiàng)目:本文系遼寧省社科聯(lián)2024年度遼寧省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究課題“魏晉南北朝時(shí)期遼西北地區(qū)民族共同體意識(shí)研究”(2024lsljdybkt-025)研究成果。

(作者單位:朝陽師范學(xué)院)