伊斯蘭教中國化探析

伊斯蘭教最早于唐朝(公元7世紀)傳入中國,經過歷朝歷代的發展和融合,被中國傳統文化不斷同化,從而促進了伊斯蘭教的中國化進程。清真寺作為伊斯蘭教信仰的重要標志,也經歷了中國化的過程。建筑藝術是文化和文明的視覺代表,是一個國家和民族的象征性體現。文章通過對青海省洪水泉清真寺獨特的建筑特征展開討論,并對其建筑選址、布局特征和裝飾藝術進行考察,以此實現對清真寺中國化過程的深刻理解。

伊斯蘭教在青海的歷史與傳播

據《青海省志·宗教志》,在今西寧和海東地區的平安、樂和、民和、化隆和尖扎東北部這一地區,各有約30座清真寺自稱建于宋元明三代時期。這一數據很值得關注,因為這至少表明了歷史上的西寧市是中國伊斯蘭教傳入較早和廣泛的地方。西寧市曾是唐代隴右地區與河湟的首府,宋代唃廝啰政權王都,此外還有元代的西寧府、明代的西寧衛、清代的西寧府行政治所等,均為回族的先民在湟水谷地的早期留居之處。目前西寧市一帶的伊斯蘭教區及其信徒載體穆斯林的生活狀況。

西寧作為唐代隴右和河湟重鎮,宋代唃廝啰政權王城,以及元代的西寧州、明代的西寧衛、清代的西寧府治所在,是回族及其先民在湟水谷地的最早留居之地。至遲在北宋,青唐東城就居住著回族先民“數百家”。元朝政府在今甘寧青地區大量屯田,以回族人為主要勞力并指派回族首領負責。明清兩代推行屯田和移民實邊政策,回族人口增多,聚居更趨顯著和擴大。大致到清同治年前,回族“在甘肅的便以河西走廊各縣——固原、平涼與寧夏一帶,臨洮、河州及西寧一帶,及天水、甘谷、通渭、清水、秦安等處為其最大聚居區域,人口數字仍是相當龐大。”“甘肅之民,漢回雜處,昔本漢多于回,近則回多于漢。”“清初時,城內北部回族居民達一千余戶,有清真寺十余所(座),其中規模大者一所(座),在東北部,惜同治初年,局變發生,為清軍所占,改作軍營,易名統領寺(祠),現為省內第一職業學校校址。當時城內回族居民盡遭屠殺,老弱病殘者,均被驅逐城外,從此城內遂無回族人居住矣”。

同治十二年(1873年)和光緒二十一年(1895年),清廷兩次將城內幸存的回族人遷出,此后西寧回族基本聚居今城東區東、南、北三關和大眾街、周家泉、楊家莊、清真巷一帶,這一居住格局延續至今。

清真寺布局和結構特點

中國傳統的清真寺位于市中心,體現了“積極參與政治事務”的宗教原則。例如,陜西省西安化覺巷清真寺、北京牛街清真寺,都位于繁榮的大都市中心。位置的選擇反映了社區以清真寺為中心的生活方式,清真寺是住宅和商業活動的中心。此外,優先考慮與道路的連接,通常位于主要道路的旁邊,同時堅持兩個基本原則:確保教區居民可以方便地參觀,并保持一個清潔和安全的環境。

洪水泉清真寺作為青海清真寺中年代最古老、技藝最精湛的建筑之一,位于平安區洪水泉鄉洪水泉村。村民自述祖上系從南京遷徙而來,姓氏主要有馬、周、劉、井等諸姓,前三姓為該村的大姓。寺坊遵奉伊赫瓦尼。洪水泉清真寺以年代久遠,建筑精美卓絕而聞名遐邇。

清真寺大門位于寺院南側,進入山門為外院,邦克樓下層為二門,中軸線指向大殿。大殿的正面布局由五間構成,包括前卷棚、中大殿和后窯殿,每個部分都展示了精湛的斗栱八字墻設計,展現了其深厚的建筑藝術傳統。此外,大殿左側設置了阿訇室,背后是水房,這種設計不僅考慮到功能需求,還因地勢關系將水房巧妙地置于高臺之上,并與阿訇室樓房相連。這部分建筑始建于民國28年,展示了時代特有的建筑風格。另一方面,大門外院東端設有小學校,與清真寺的其他院落共同構成了整體布局,充分考慮了地形的狹長和北高南低的特點。這些裝飾特點不僅展示了洪水泉清真寺的建筑風貌,也反映了其在功能性和美學上的精心設計和布局。

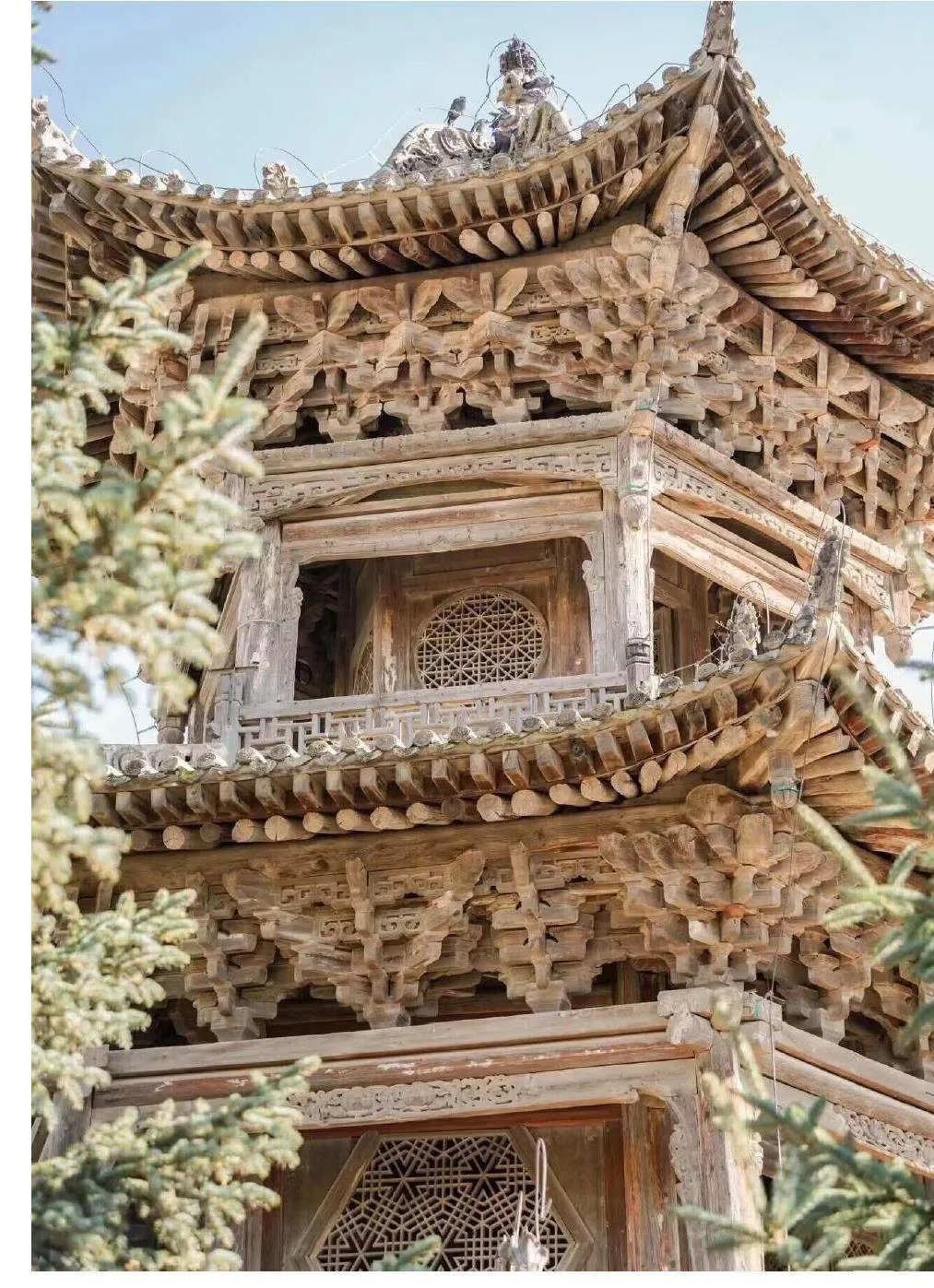

邦克樓建筑比較古老,是四周最高的建筑。斗栱還保持著清代鼎盛時期的做法:上、中、下三層各異,愈上愈趨于靈活和華麗。邦克樓是一座高20多米的三層六角空心木塔,平面一層為正方形的磚木結構,上兩層為六角形的木質結構,

其建筑特點是由兩根通天柱貫穿頂部,以支撐三層木塔,周邊還有12根巨型圓柱。兩根柱子一根高16米,另一根在中間位置有連接縫隙,據說當時建造清真寺時無法在當地找到符合建造拱頂建筑的柱子,只好從甘南運來24米高的木料,但24米高的木料不足以建造兩根16米高的柱子,于是就有了通天柱。

禮拜大殿是洪水泉清真寺的核心區域,由前卷棚、中大殿和后窯殿等組成。前卷棚即是大殿的前出廊,不另作屋頂,與大殿用同一個歇山單檐的殿座。大殿用單檐歇山,后窯殿用重檐十字脊,邦克樓則是三重檐六角盔頂,使得整座廟宇建筑靈動不拘,而正殿的外周墻壁和臺基也都是有輕有重。后墻中設置照壁的方式也是比較好的寺廟建設的收尾方式。這種裝飾不但在建筑布局中發揮著支撐功能,而且在宗教儀式上充當著主要作用,創造了心靈凈化和信仰虔誠的氣氛。

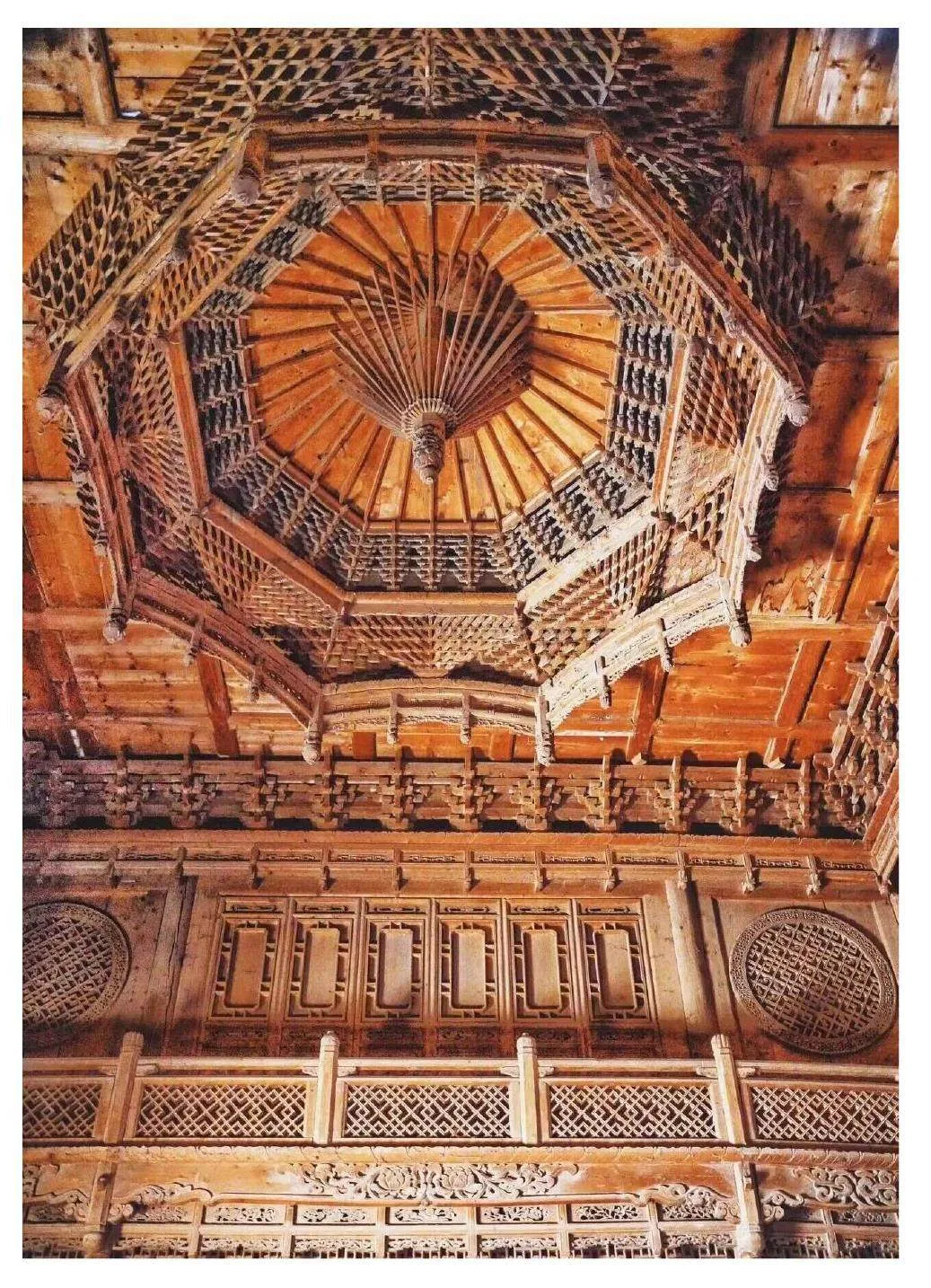

后窯殿占地64平方米,從里面觀看,南、西、北三面墻壁都是長條幅木板,每塊木板雕刻了山水風景、亭臺樓閣、花草樹木等圖案。殿頂正中用多根細樹條穿插而組成的八角形天花藻井,其造型尤似一把打開的巨傘,故人稱“天落傘”,其結構特殊,技術高超,巧奪天工。其設計原理為一種巨大的換氣裝置,在轉動后起通風換氣的作用。據說施工到結束階段,木匠主任和瓦匠主任都因工藝問題而有分歧,未把“天落傘”的部分部件裝進去。另一說是木匠主管恐“天落傘”年久失修,用于轉動的小圓珠會掉下來或使人受傷,所以索性將之重新固定,原先設計的“天落傘”也就成了擺件,成為一種缺憾。這些裝飾元素既增強了建筑物的結構穩定性,又豐富了室內空間的美學效果,同時在宗教文化的傳承中起到了重要的象征意義。

裝飾風格和工藝特點

寺內裝飾的題材,基本囊括了中國傳統裝飾的各個題材類型,所有題材內容均具有期盼美好、吉祥的寓意,真實反映著當地穆斯林民眾的審美情趣和民俗意蘊。

伊斯蘭教禁止偶像崇拜,因此在清真寺內,絕不使用人或者動物圖形作為裝飾,所以清真寺建筑裝飾的一個基本原則是避免使用動物裝飾。清真寺內,大多都以美化經文的書法或者植物、花卉的幾何圖案作裝飾,其次,彩繪裝飾與木質結構也是清真寺中的常見裝飾要素。然而,在洪水泉清真寺的裝飾中,卻有大量的動物圖案,比如在外墻上有犀牛和鳳凰磚雕;在建筑屋頂的庭院中多次出現蝙蝠圖案;龍和鳳一直被認為是漢族的傳統圖案,卻在寺中多次出現。

洪水泉清真寺寺院中小木作裝飾等也極精美,如邦克樓的六角形網狀窗欞、大殿的格門雕刻等。最為精致的則是后窯殿的內部壁畫及天花全是用木鑲的,壁面上分作兩部分處理。上部作天宮樓閣式,有平坐欄桿、格門、斗栱,上承天花藻井,下部全用格門式的屏風。格心雕刻各種山水花卉,裙板雕刻壽字,須彌座也雕滿各種紋樣。米哈拉布則使用光平的木板,愈發襯得花紋豐富美麗,邊緣使用卷草等花紋。所有小木方框以及花紋雕刻都精美細致,但是絕不使用一點油漆彩畫,露著淡黃褐色的木板本色,只是用雕刻的精美來顯現藝術效果。這樣一來,在精麗之外又顯得樸素大方,這是難得的藝術成就。

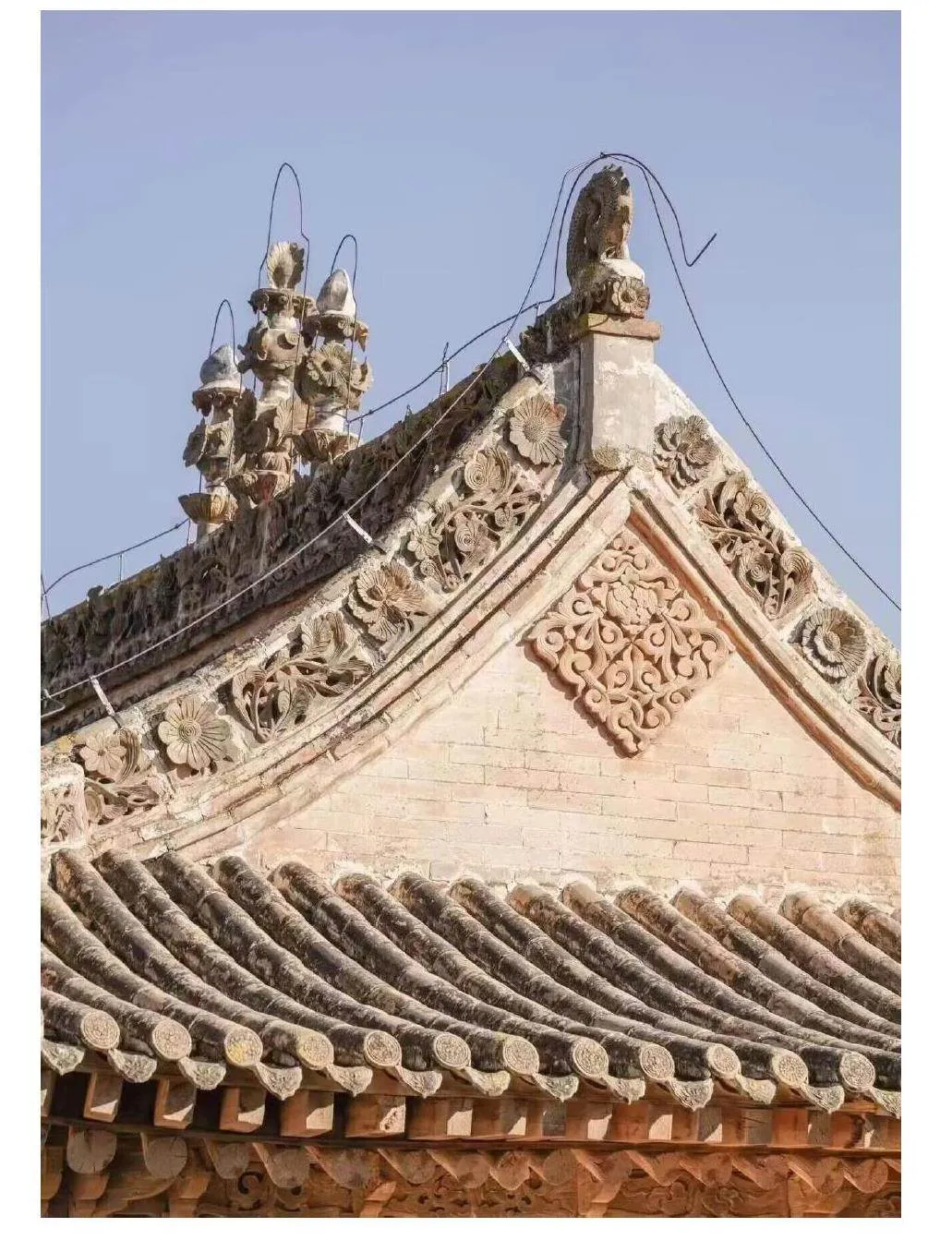

該寺不只是大小木作非常精致,磚作之精妙亦非其他清真寺能比擬。其迎門的磚照壁矗立于寺門前,高4米,寬5米,厚0.86米。照壁正面正中方框內雕有“麟鳳合抱”圖案。照壁背面用六角形繡球式的花瓣雕刻而成,其中央表面繪雕了150多幅食品花樣和食物器皿,四周雕刻了225朵形態各異、造型精美的花卉,謂之“百花圖”。更為奇特的是,有些花朵竟是以花瓣為盤,用花蕊兆示福祉祥瑞的蝙蝠、壽字以及餛鍋、拉面、馓子等圖案點綴,其精致程度遠非一般建筑的照壁所能比擬。相傳洪水泉清真寺修建時先后動用了300名木匠,300名瓦匠。工匠們雕刻圖案時,為其做飯的農婦們每日做的飯菜花樣別出,為感念主婦們的心意,遂將食物樣式呈現于照壁。大門左右八字墻上也布滿雕刻。值得注意的是,照壁只有在佛教和道教寺院中才能看到,清真寺建筑通常沒有照壁。

大殿前卷棚左右桶子墻、八字墻以及照壁等處的磚雕全是精品。置身于粗獷豪邁的西北之境尤為明顯。洪水泉清真寺的木雕和磚雕工藝堪稱卓絕,據說部分是源于當時的木匠和瓦匠的相互競爭,由此造就出了一件比一件精美的建筑藝術作品。

中國伊斯蘭建筑的本土化,與回族實現本土化的進程一脈相承。伊斯蘭教建筑在中國的發展過程中,與中國傳統文化和其他宗教文化產生了交流與融合。質言之,明清之際,伊斯蘭教中國化已至臻熟,中國伊斯蘭建筑與此同步,轉型為中國建筑形制,成為中國傳統建筑的組成部分。清真寺建筑作為一種特殊的宗教文化形式,其在中國的傳播和發展歷程體現了中國傳統文化對于不同宗教信仰的包容性和尊重。伊斯蘭教建筑在中國境內的建設和存在,既是伊斯蘭教徒宗教活動場所,也是中國宗教多元化和文化多樣性的重要組成部分。

(作者單位:青海民族大學)