渭一窯址考古遺址公園的保護管理與活化利用

渭一窯址是山東省省級重點文物保護單位,淄博市海上絲綢之路唯一申遺點。2013年渭一窯址完成考古清理工作,2024年1月,入選山東省第二批省級考古遺址公園名單。作為宋金元時期北方民用陶瓷鼎盛輝煌的代表,渭一窯址對展示淄博窯的燒造歷史、弘揚陶瓷文化具有重要意義。文章采取個案研究、對比研究、文獻研究的方法,對渭一窯址考古遺址公園的保護管理與活化利用工作進行梳理,旨在更好地保護管理渭一窯址,探尋歷史文化遺產在城市發展中的活化利用之道。

考古及保護意義

大遺址是五千年中華文明史的重要源證,要以其為抓手,充分發揮科研、教育、游憩等功能,促進考古遺址的研究闡釋、保護利用和文化傳承。渭一窯址(圖1)對研究我國北方古代陶瓷生產的窯系發展、窯址分布、燒制工藝、時代特征等具有重要的參考價值。山東地區的制瓷業經過北朝、隋唐時期的發展,至宋金時期達到繁榮階段。延續至今,淄博仍是我國五大陶瓷產區之一,生產的日用陶瓷和美術陶瓷聞名于世。加強渭一窯址保護展示,加快渭一窯址考古遺址公園建設,有助于擴大淄博窯影響力,擦亮“江北瓷都”金字招牌,叫響“淄博陶瓷”品牌。通過不斷賦予其新的生命力,實現城市歷史文脈的永續傳承,激發城市發展活力。

遺址現狀

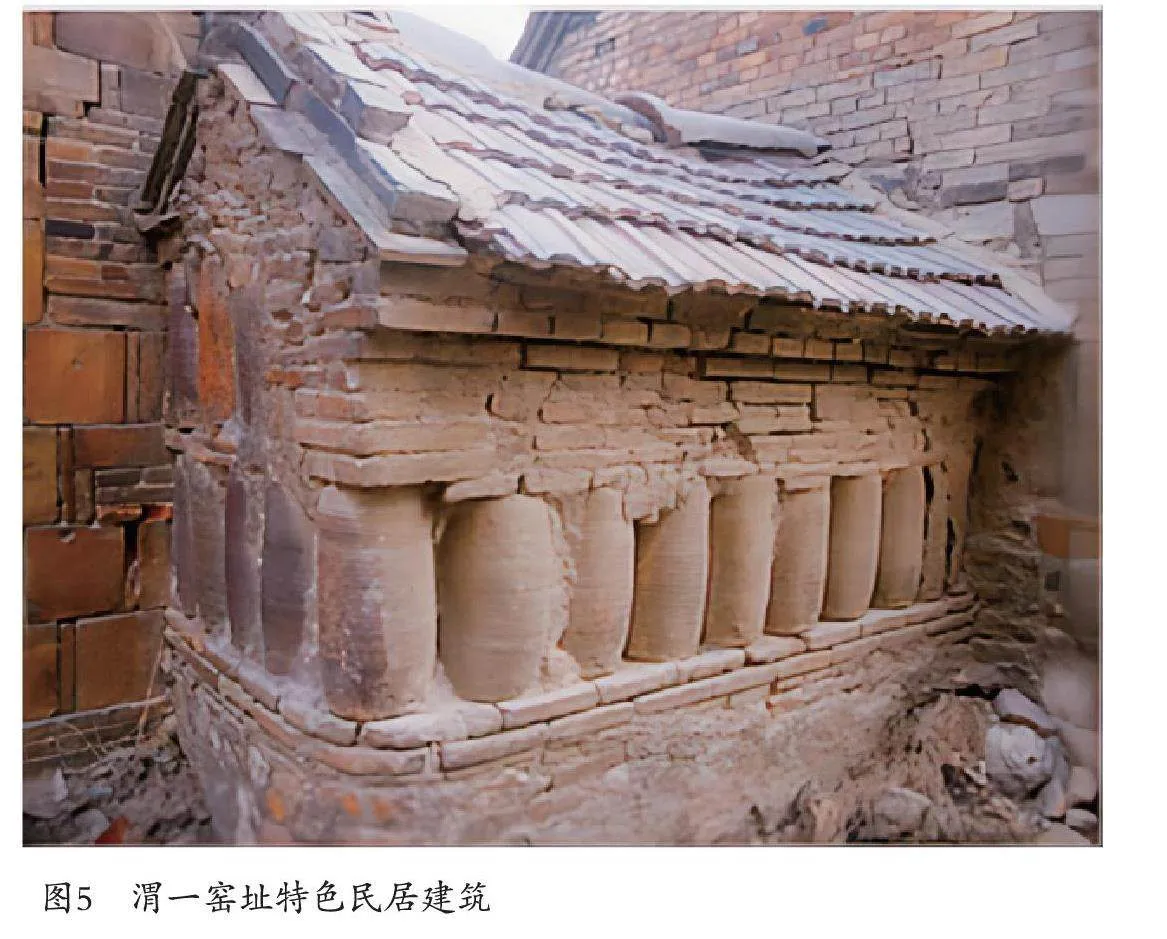

渭一窯址位于山東省淄博市淄川區龍泉鎮渭一村、渭二村,西鄰昆侖古鎮、北上龍口。2013年年底,山東大學聯合屬地部門對渭一窯址進行了考古勘探清理,面積約3000平方米。此次清理發現眾多遺跡,包括石碾、水井、泥漿池、晾曬池、沉淀池、制作間、饅頭狀窯爐(圖2)及料缸、水渠、窯工遺留物等,完整再現了清代陶瓷制作工藝流程(圖3)。

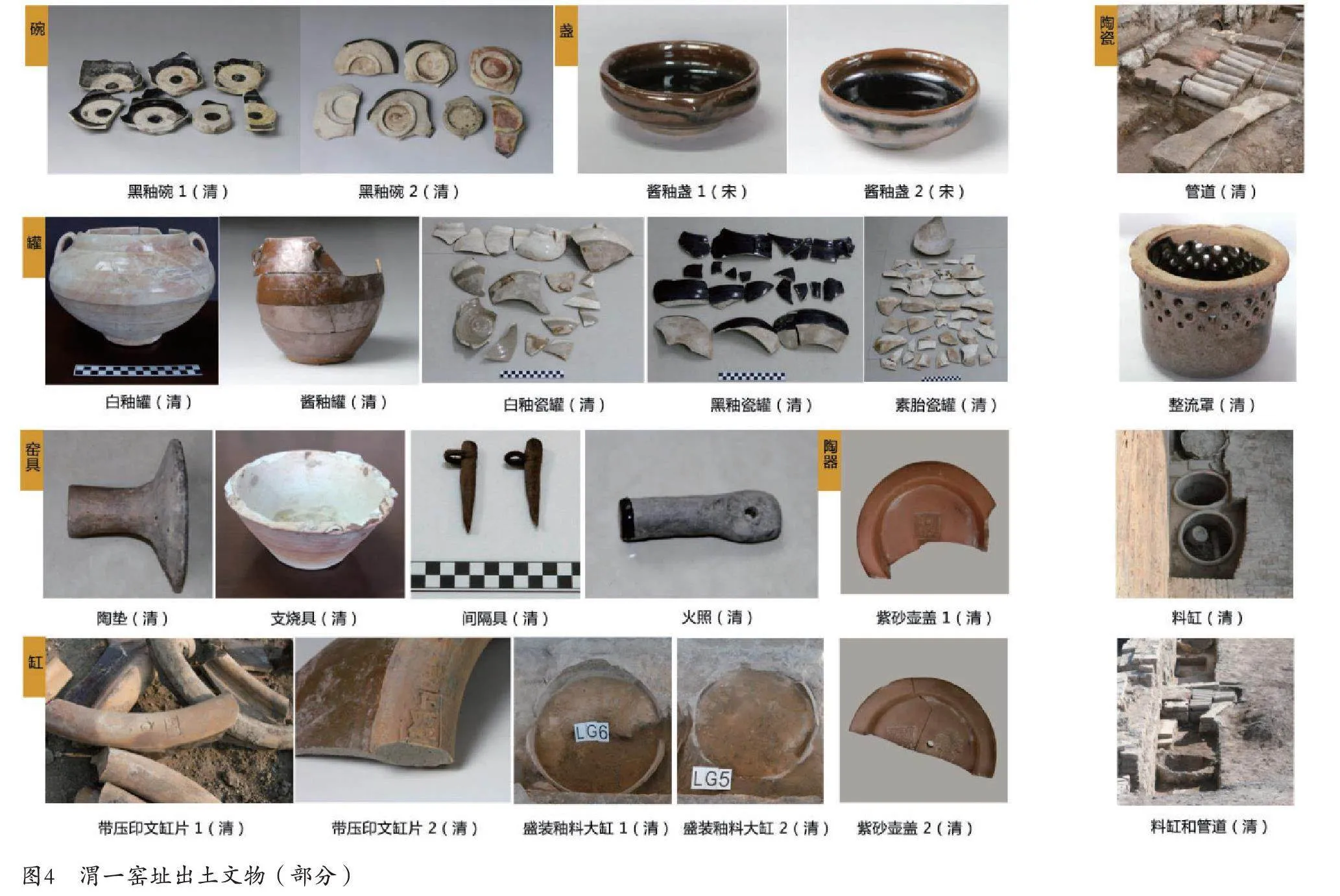

出土的醬釉盞及白釉、黑釉、紅陶等殘片(如下頁圖4所示),經專家研究論定為宋金時期文物。

2016年《山東省淄博市渭一窯址文物保護規劃(2016-2035)》審批通過。2020年獲山東省社會科學規劃研究項目“山東地區古代瓷器手工業綜合研究”支持,出版《淄川渭頭河窯址》一書。2022年11月《渭一窯址考古遺址公園建設工作方案》獲山東省文化和旅游廳批準。2023年山東省對渭一窯址實施渭一窯址修繕及展示工程,作為渭一窯址考古遺址公園的配套建設設施,該項目預計2024年下半年完工。屆時渭一窯址考古遺址公園核心區域窯爐區、作坊區、窯業區和生活區四部分參觀展示體系將基本形成,對陶瓷制作、窯爐燒造等技藝進行復原展示,系統地展示陶瓷的生產工藝。模擬考古樂園能夠讓參與者親身體驗考古的樂趣,并在過程中學習到豐富的考古專業知識。

存在問題

缺乏專業管理運營機構,第三次全國文物普查時僅登記饅頭窯,管理機構為淄川區文物局。2013年經考古清理渭一窯址遺跡完整顯現,同年破格升級為省級文物保護單位。直到2023年年底,淄川區文物事業服務中心(原淄川文物局)與淄博興利陶瓷有限公司簽訂管理合同,仍以保護為主,但也面臨諸多問題。在遺址公園的管理方面,管理體制不夠健全,無法適應新時代遺址公園管理的新要求,管理效率低下。

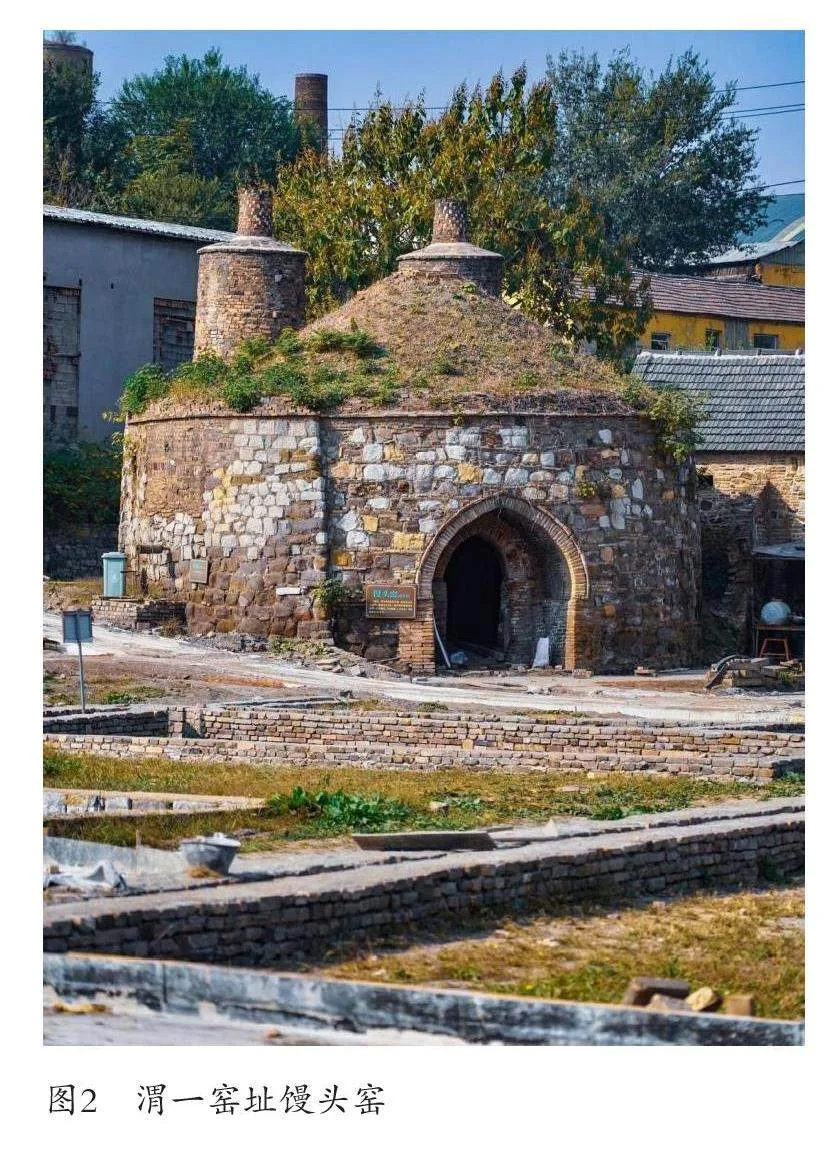

土地產權阻礙發展,渭一窯址附近與之有關的歷史文化遺存俯拾皆是,如民國資本家張子佩故居、窯工住宅等,這些建筑在選材用料上使用了較多的渭一窯窯貨或廢料(圖5),極具地方文化特色。在山東省第六批省保護范圍和建設控制地帶兩線劃定工作中,按照應保盡保的原則,這些建筑理應劃入渭一窯址的兩線范圍內,這對古建筑的保護及渭一窯址考古遺址公園的后續發展都有極大的好處。實際上這些古建筑的產權為私人產權,村民缺乏對古建筑保護和維修的意識和動力,使得古建筑的保護及修繕工作難以正常開展,加劇了古建筑的破壞程度,為今后的保護利用增加了困難。

資金、人才匱乏,渭一窯址考古遺址公園建設、運營資金缺口較大,僅靠上級財政支持無異于杯水車薪,資金匱乏成為制約其發展的一個重要因素。渭一窯址考古遺址公園還面臨著巨大的運營壓力,后續發展緩慢,難以充分發揮其社會功能。此外渭一窯址考古遺址公園缺少專業人才,現階段由淄博興利陶瓷有限公司代為管理運營,管理人員年齡偏大,素質不一,文物保護利用意識普遍不足。淄川區文物考古研究所雖已成立,但因為缺少專業的人才和專業的人才素養,尚不具備獨立的考古研究能力,導致渭一窯址考古遺址公園在保護利用上沒有章法和具體可行的措施辦法。

文旅融合可持續發展不夠深入,渭一窯址考古遺址公園具有明顯的區位優勢,遺址所處地域交通條件良好,周邊景觀和歷史人文資源豐富,距離聊齋城、蒲松齡故居、領尚琉璃坊、馬鞍山景區、潭溪山景區10~20分鐘路程,但在文旅融合發展過程中,宣傳推廣力度不夠,這些資源無法連點成線,由線成面協同發展,整合利用不夠。文化特色挖掘不深,過于注重對遺址表面遺存的展示,忽視了遺址背后深層文化的挖掘闡釋,游客在參觀過程中,只得其一不得其二,無法真正理解遺址的文化底蘊及獨特魅力。遺址周邊公共服務設施、食宿等配套資源設施配置不均衡,文創產品也未開發,導致游客整體體驗感不強。隨著智慧化的發展,沉浸式體驗、數字化展示、人工智能等科技手段在文旅領域的應用日益廣泛,但是渭一窯址考古遺址公園對這些科技手段的應用不夠充分,未能有效提升游客的參與度與體驗感。

改進措施

規劃先行,保護開發共存,要把遺址公園建設和美麗鄉村建設統籌考慮,切實解決好保護與開發的矛盾。“八大局”市場火爆出圈反映出,真正能夠代表一座城市靈魂和底蘊的,往往是擁有深厚文化底蘊、民俗特色和煙火氣的老街區。要探索一種最理想的保護方式,將老街區和建筑融入現代化遺址公園建設當中。制定老街區建筑的詳細修繕方案,對老建筑進行適當修葺和改裝,維持老建筑原有的古樸外觀和建筑裝飾。在盡量保留原有建筑結構和風格的前提下,大力高標準改善內部的生活設施,招商引資,大力發展陶瓷+文化并帶動相關配套產業發展,如民宿、燒烤、陶藝等,突出“齊魯文化、淄博風味、人間煙火、時尚潮流”元素,豐富夜游體驗,打造陶源特色小鎮。

遺址公園管理運營是一項復雜系統性的工程,要善用市場化手段和統籌思維,形成合力,打造多贏態勢,實現1+1>2的效果。要在堅持政府主導的前提下,引入文旅管理企業,建立現代化的管理運營體系,確保工作有章可循、有據可依,實現統一高效管理。遺址公園管理運營好不好群眾說了算,管理運營是一個持續改進的過程,應在政府主導下建立反饋完善機制,引導群眾廣泛參與,積極吸納群眾的意見和建議,定期評估管理運營的效果和效率,不斷進行調整和優化,推動遺址公園管理運營的創新和升級。

建立財政引導,金融支持、群眾參與多元化支撐的投入體系。除了政府加大投資力度外,還需制定相關的激勵政策,建立“渭一窯址考古遺址公園基金會”,向社會各界募集資金,動員和鼓勵企業家、社會團體和群眾積極參與遺址公園的建設。要充分發揮政府主導作用,牽線搭橋,引進外資,以淄川區考古研究所為主,在渭一窯址考古遺址公園建立考古研究站,加強對考古遺址公園文化內涵的研究和闡釋,打造交流平臺,邀請有關科研院校參與遺址公園的開發建設,為遺址公園的可持續發展積蓄后備力量。

加強對周邊文物點、景點歷史文化的研究和發掘,強化要素有機整合,資源共享和優勢互補,進一步提升周邊文物點、景點的文化品質,形成多元化、綜合性的文旅體驗游徑,有效突出淄博地域文化特色,實現資源整合、融合發展。與當地民俗、傳統文化相結合,對接昆侖鎮木火節、祭拜窯神等民俗節日,打造具有地方特色的文旅品牌。積極引入人工智能、沉浸式體驗、數字化展示等新技術手段,提升游客的參與度和體驗感。做好整理、講述和傳播文章。持續加大宣傳推廣力度,以人民網、新華網、淄博日報、短視頻等媒體資源加強對考古遺址公園的宣傳推廣,提高其知名度和影響力。

加強渭一窯址考古遺址公園的保護管理與活化利用工作,需要政府、社會各界和公眾的共同努力,通過解決保護與開發的矛盾、打造多贏態勢、建立多元支撐體系,加強文旅融合發展不僅可以更好地保護和傳承文化遺產,讓公眾更加深入地了解考古遺址公園的魅力和價值,進一步提升渭一窯址的品牌影響力,還可以帶動地方經濟多元化發展。

[作者單位:淄川區文物事業服務中心(淄川博物館)]