BIM技術為秦始皇陵外城垣遺址保駕護航

以秦始皇陵外城垣及城門遺址為對象,在遺址概況、現存問題梳理及考古發掘的基礎上,提出遺址數字模型的構建,并基于該模型的建立,有效優化展示效果和施工工藝,為秦始皇陵的保護與利用提供思路與方法。

秦始皇陵概況

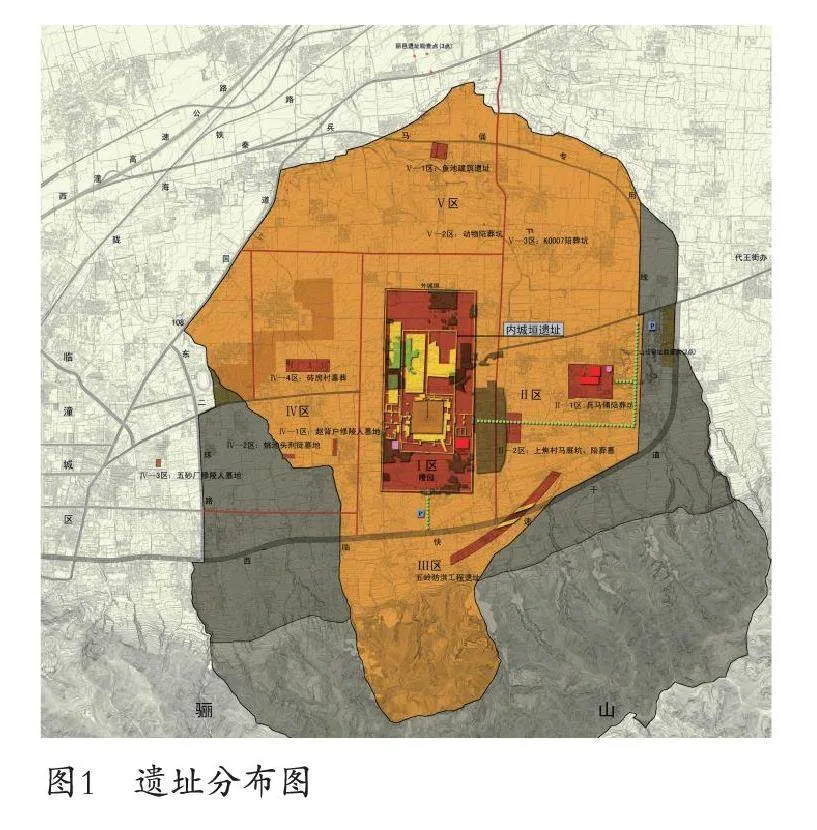

秦始皇陵位于陜西省西安市臨潼區秦陵街道轄區,是我國歷史上第一位皇帝嬴政的陵園,它不僅是我國古代帝王陵墓“獨立陵園制”確立的標志,更是中國古代帝王陵墓中規模最為宏大、埋藏最為豐富的大型陵園之一,蘊含著極高的歷史文物價值。1961年,秦始皇陵被列為第一批全國重點文物保護單位;1987年,被聯合國教科文組織納入“世界遺產名錄”;2007年,秦始皇帝陵博物院榮獲首批國家5A級旅游景區的稱號。

秦始皇陵位于西安市臨潼區以東5公里處的驪山北麓,兵馬俑以西1.5公里處。明代正德八年(1513年)禮部郎中都穆,對秦始皇陵園勘測調查;1962年,陜西省文物管理委員會對陵園開展全面考古勘察,繪制出第一張陵園平面布局圖;1974年,秦始皇陵園東部發現秦俑一號坑俑。2010年10月,秦始皇帝陵遺址公園正式開園。2018年—2019年,實施完成了秦始皇陵內城垣保護展示工程。

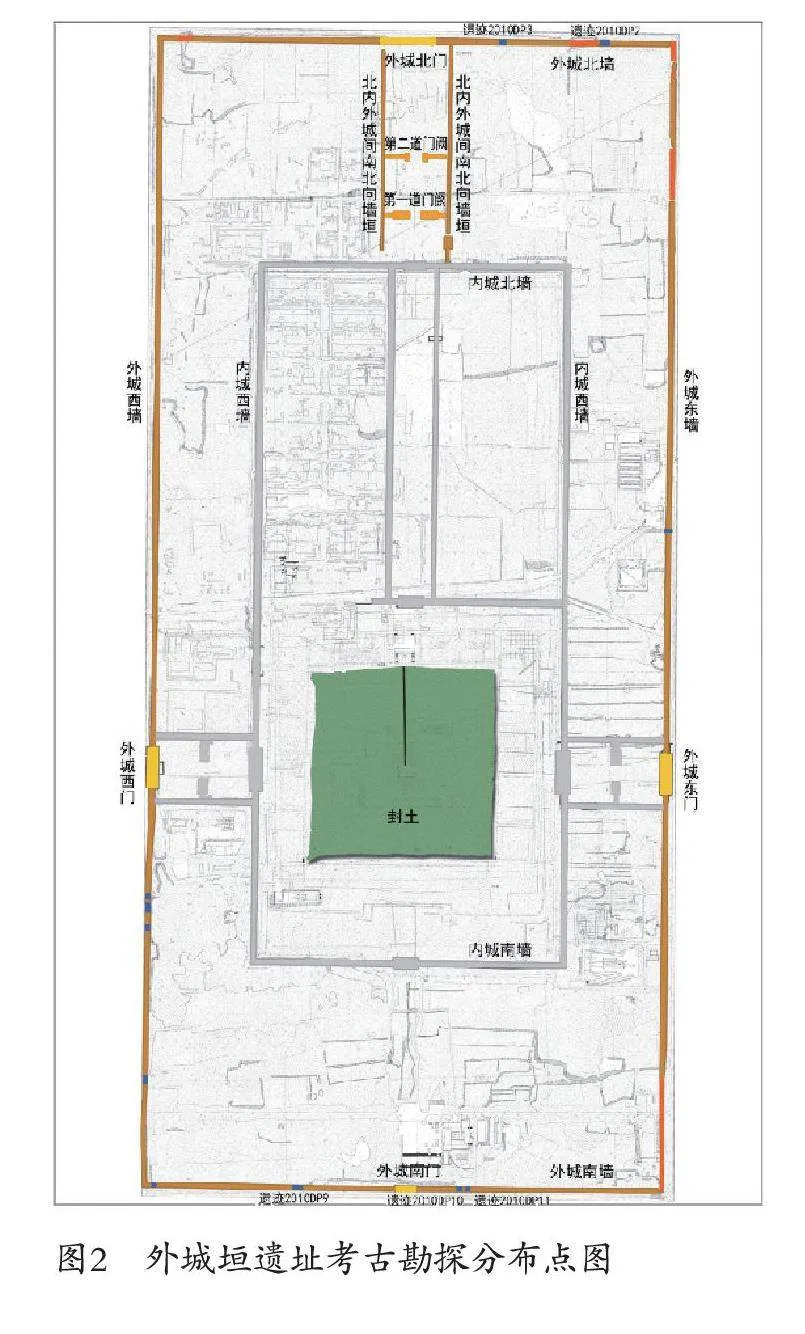

本工程主要對秦始皇陵外城垣及城門遺址進行保護與展示。城垣遺址長度共計6.3公里,其中東西長約2187米,南北寬約970米,北內外城間南北向墻垣總長816米。其中外城垣遺址、北內外城間南北向隔墻、第一二道建筑基址采取本體保護措施;外城西門、四角遺址修建休息廣場;五角水道、大口井遺址設立展示廳。通過采取培土覆蓋、放坡加固等措施,對外城垣及城門遺址本體進行保護。通過采取邊界標識、地表模擬展示等措施,對外城垣及城門遺址本體進行展示。

外城垣遺址總寬7.2米,兩側用土色砂壓磚勾勒邊界,按自然地形隨坡就勢標識。遺址本體上覆蓋300毫米厚灰土隔離層及耐根穿無紡布,中間素土回填,頂部覆蓋0.5米~0.75米高種植土后綠化種植。在本體保護上,通過采取培土覆蓋、放坡加固等措施,對外城垣及城門遺址本體進行保護。在標識展示上通過采取邊界標識、地表模擬展示等措施,對外城垣及城門遺址本體進行展示。

保護與修復技術

在遺址保護修繕工作開始前,需對遺址地表進行仔細的調查和勘測,精確定位遺址的地理位置、整體規模和可能存在的其他建筑物分布情況。該階段考古隊員利用激光掃描和遙感技術等現代科技手段對遺址全方位掃描和勘測,不僅提高了勘測效率,還大幅提升了數據的準確性和可靠性。獲得初步的勘測結果后,考古隊員需對所獲得的數據進行分析處理,篩選出具有代表性和存在潛在價值的區域,進而對遺址發掘保護。若在發掘過程中發現文物、遺跡等,考古團隊需對其進行精細清理和保護,以防止文物進一步損壞,也需要對文物采取涂覆保護層、控制環境濕度和溫度等措施以防止文物進一步腐蝕或氧化。同時對遺址周邊環境的保護也同樣重要,發掘過程中,需對遺址周圍設立保護屏障,以控制游客流量,檢測環境變化,防止后續因自然因素和人為因素對遺址造成的損害。通過對東北角、西北角、西南角3處角點以及其他9處重要節點的全面勘探工作,團隊能夠確保施工放線與遺址邊界的一致性。

隨著科學技術的發展,在遺址保護和修復工程中,數字化技術應用已成為一種不可或缺的方式。秦始皇陵外城垣地勢復雜,不同位置高差顯著、植被繁茂、現場環境多變,傳統勘測設計方法不能精確確定遺址的真實地貌,使得后續工作難以展開。采用遺址數字建模方法可以有效解決該類問題。在構件遺址數字模型中,首先需對遺址的基礎信息和真實數據進行全面采集,所采集的信息包括遺址的具體位置、外觀形狀、整體尺寸等基本信息,也包括地質構造、材料特性和遺址歷史變遷等深層次數據。基于收集的數據構建出高精度遺址數字模型,通過與大地坐標的精準對接,成功構建起秦始皇陵園外城垣保護區域的信息系統數據庫與基礎模型。

經過一系列技術手段,本項目成功構建了一個全面、準確、精細的秦始皇陵外城垣遺址數字模型。不僅為后續的修復和保護工作提供了重要支持,也為遺址的研究和展示提供了新的途徑和方式。

在大遺址保護工程中,施工工藝的優化同樣重要,本工程采用了多種措施對地上和地下遺址進行治理和保護。

對于地上遺址,采用了地表清理、素土回填、灰土夯筑、裂縫修補等措施,對病害進行治理。對于地下遺址,則嚴格根據考古發掘成果,采用不同展示方式展現不同類型遺跡及城垣格局性信息。在對遺址保護的基礎上,對傳統施工工藝進行優化,選擇了符合古代建筑特點和環境要求的材料,如仿古青磚、花崗巖等,以盡可能還原建筑的歷史原貌并保證建筑的耐久性。通過施工工藝的優化和精心施工,秦始皇陵外城垣的保護效果得以顯著提升,為后續的遺址保護和展示工作奠定了堅實的基礎。

BIM技術在大遺址保護中的應用

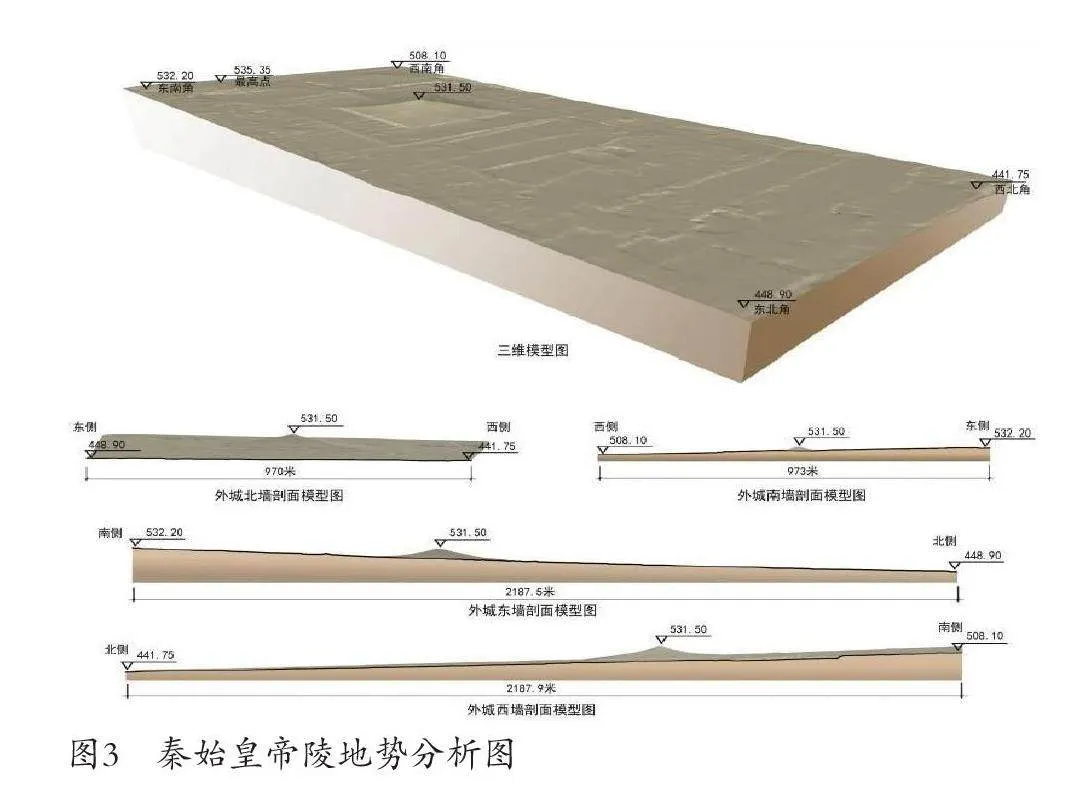

在施工過程中,由于秦始皇帝陵地勢高差較大,最大高差91米,加上植被茂盛影響勘察設計,與現場實際情況出入較大,遺址公園內現有管線、路網與后續道路設計等復雜情況,在遺址公園建設方面開展信息化(BIM)技術探索工作。通過基礎信息與遺址真實數據采集,大地坐標對接,構建秦始皇帝陵園外城垣保護區域信息系統數據庫與基礎模型。

地形信息模型是BIM技術在遺址保護中的基礎應用之一。針對秦始皇帝陵地勢高差大(最大高差達91米)的特點,通過提取設計高程信息,利用專業軟件完成三角網的重構,從而構建出遺址地形模型。

遺址標識信息模型也是BIM技術在遺址保護中的重要應用。在秦始皇帝陵的保護過程中,為了準確標識和記錄遺址的詳細信息,需要構建遺址標識信息模型。該模型以斷面設計方案為基礎,參考變更方案,通過放樣與堆積的方式完成構建。該模型能夠精確展示遺址的位置、形態、結構等關鍵信息,為遺址的保護提供有力支持。

信息化模型是BIM技術在遺址保護中的綜合應用。結合地形信息模型和遺址標識信息模型,通過高程數據的指導,實現兩者的依附,從而完成整體信息化模型的搭建。該模型能夠全面、準確地反映遺址的地形、結構、設施等信息,為遺址的保護、規劃、設計、施工等提供全方位的支持。同時,信息化模型還具有動態調整和數據分析的功能,可以根據實際情況進行實時更新和優化,提高遺址保護的效率和質量。

基于BIM技術的遺址保護與修復

依托BIM技術對秦始皇陵的外城垣進行保護,采用BIM、三維激光掃描、虛擬仿真模擬、GIS等數字化方法,把外城垣遺址的點云數據輸入BIM 模型軟件,接著創建三維模型,再按照遺產保護的相關要求,把外城垣的建造時間、周邊環境、結構特點情況、測繪圖紙、受損狀況、修復記錄等信息輸入模型內。最后,與相關管理部門合作,共同搭建信息共享云平臺,以實現完整、高效、系統的信息管理與存儲。

在對外城垣修復時所需采集的信息主要包括外城垣的幾何屬性信息與歷史信息。幾何屬性信息包括外城垣的尺寸、形狀、材質、結構構造等,其信息采集的關鍵手段涵蓋GIS 技術、數字測繪、三維激光掃描及無人機傾斜攝影技術等。為完善其模型信息,首先運用三維掃描技術來確定外城垣的空間坐標,接著利用無人機傾斜攝影技術進行多視角信息采集。最后,對無人機采集的大量點云數據實施去噪、配準平滑等預處理工作,進一步提取點云特征線來構建Revit建筑模型。

在此次外城垣修復工作中,BIM模型主要通過Revit軟件構建,模型需與圖紙相對應以實現遺址信息的存儲與傳遞。先對大量點云數據進行去噪、平滑及配準處理,而后從中提取特征線,并結合原有BIM數據庫中的模型,建立精確的三維數據模型。在構建Revit模型時,需參照外城垣的建造規律,從實際測繪資料里獲取外城垣建模需要的參數信息。設計人員根據規律探究關鍵參數和次要參數的關聯,并把它們存入數據庫中。在實現數字化建模的進程中,采用了三維激光掃描技術及近景攝影測量技術,進而繪制出對應的建筑平面圖紙。

在設計階段開展數字修復工作:外城垣因年代久遠,風化、侵蝕等現象普遍,而且墻體并非精準對齊,局部偏移或殘缺等問題嚴重,故而需予以修復。在BIM軟件中導入模型,進行電子測量以獲取精確的偏差度,并繪制結構平面圖。此外,利用BIM軟件開展修復模擬工作。利用BIM軟件及三維掃描技術對外城垣實施全方位的隱患排查,對老化的結構進行精確定位。

施工階段數字修復:在施工階段,設計人員采用BIM技術,結合建模軟件,對外城垣的現場實際情況進行數字化模擬。通過這一過程,獲得了模型簡圖,并進行了結構和穩定性的詳細分析。基于分析結果,確定了最佳修復方案,最大程度保護原有結構,并降低施工過程中的潛在風險。

保護階段的數字化維護:運用數字化儀器,提升了測量效率和數據精度。數字化保存不僅能夠達成高保真效果,其調取與查閱頗為便捷,且能夠隨時調出此類數字信息用以開展修復研究,最大程度地施展數據庫的效用,提升數據的利用價值。

圖像處理技術的運用:外城垣信息完成數字化保存后,可借助圖像處理技術,周期性地針對前后圖像的色彩、形態及紋理等特征實施對比分析,及時察覺外城垣中出現風化、侵蝕或損壞的部位及程度等詳盡信息,進而對其實施虛擬修復與復原操作,以實現數字化監管目標。

對于外城垣的保護,不僅要保護的是城墻自身,更是城墻蘊含的歷史與文化。唯有在保護外城垣的同時,切實做到對文化遺產信息的充分保護與挖掘,并予以轉化和再表達,方能實現秦始皇陵外城垣完整的保護與修復。

秦始皇陵外城垣的數字化修復與保護項目,通過BIM、GIS等先進技術,成功建立了外城垣的三維數字模型,整合了關鍵歷史與修復信息。信息共享云平臺提高了數據管理和查詢效率,仿真模擬技術為公眾提供了直觀的文化體驗。項目通過數字化保存和定期監測,及時發現并處理外城垣的問題,確保了其長期穩定保存。該項目不僅展現了現代科技在文化遺產保護中的巨大作用,也為未來類似工作提供了寶貴經驗。

(作者單位:陜西省文物保護工程有限公司)