《太平廣記》虎故事中的“虎皮”文化解讀

摘 要:《太平廣記》記載了大量虎的故事,尤以“人虎互化”故事為多,“虎皮”作為人虎互化的媒介,是早期先民“萬物有靈觀”、圖騰崇拜與巫術儀式的見證。作為人性與獸性博弈的具象化,“虎皮”體現了人構建或傾覆人的倫理本質的過程,具有獨特的藝術魅力。“虎皮”的變形模式固化為一種故事類型,在故事類型學研究中具有重要價值。

關鍵詞:《太平廣記》;人虎互化;虎皮

《太平廣記》是宋代四大類書之一,被清人譽為“小說家之淵海”,收錄了自漢代至宋初大量的神怪故事。在離奇的動物類故事中,虎類故事有8卷80則,以“人化虎”“虎化人”為故事情節的變形故事占主要內容。在變形故事中,“虎皮”是“人態”與“虎形”轉化的重要媒介,具有深刻的文化內涵和文學意義。

一、《太平廣記》中的虎與“虎皮”

虎作為中國本土動物很早就進入了文學書寫范疇,在我國古代典籍中,有大量與虎有關的典故和記載。《太平廣記》的虎類故事共80則,刻畫了各具特色的虎形象,大致可分為五類。一是惡虎與驅虎。故事背景多為“虎暴”發生地,虎在天性驅使下傷害人類,面對虎暴,人類“重募國中有能殺虎者……乃作白竹弩,如高樓上射白虎”,體現了人與虎的沖突和斗爭。二是報恩虎。虎受傷或掉入陷阱,遇好心人救治,脫險后通過助主人公脫險、贈送金銀財物等方式報恩。三是虎媒。虎化身媒人,在女方父母違背婚約另覓佳婿時“從天而降”,將新娘送給初次締結婚約者。四是人虎互化。人因作惡、患病或受神秘力量驅使化為虎形,以虎形生存。虎或化人形與凡人通婚,或化僧道食人作惡,或不慎掉入陷阱時化人脫困。五是虎倀。人溺于水化為倀鬼,受虎驅使作惡。

《太平廣記》的虎類故事中,關于“虎皮”的記述尤其值得人們關注。與“虎皮”有關的篇目有13篇:《漢景帝》《鄭襲》《黃乾》《峽口道士》《費忠》《天寶選人》《申屠澄》《馬拯》《王居貞》《荊州人》《柳并》《僧虎》《崔韜》。

“虎皮”是人虎變化的變形中介。人穿上“虎皮”,則化為虎態,“虎皮”如同人的衣服,脫下則化為人形,重新穿上則可變為虎。《僧虎》篇記載:“(僧)偶得一虎皮,戲被于身,搖尾掉頭,頗克肖之……忽一日被之,覺其衣著于體,及伏草中良久,試暫脫之,萬方皆不能脫,自視其手足虎也,爪牙虎也,乃近水照之,頭耳眉目,口鼻尾毛,皆虎矣,非人也。”“虎皮”披掛于人身無法分離,人的體部特征均化為虎態。虎脫去“虎皮”,則為人形。《馬拯》篇中記載:“遙見虎食人盡,乃脫皮,改服禪衣,為一老僧也。”《天寶選人》中虎女由人化虎時,“猖狂入北屋間尋覓虎皮,披之于體。跳躍數步,已成巨虎”。一些篇目出現了人以“虎皮”為質押脅迫虎的情節,人對“虎皮”的控制使化人虎無法回歸原形。《天寶選人》中,男子將“虎皮”偷走并藏起,脅迫虎女與自己成婚,“女子覺,甚驚懼,因而為妻”。《柳并》中,書吏即將被虎害時,“屋上見一領虎皮,吏懷其書,并取皮,仗劍而去”,以歸還“虎皮”作為條件換來虎施“小術”挽救書吏性命。“虎皮”作為轉化媒介,被賦予了深刻的象征意義。

二、“虎皮化虎”的文化探源

(一)變化的思維基礎:“萬物有靈觀”

“萬物有靈觀”由英國人類學家愛德華·泰勒在《原始文化》中提出,原始人用靈魂來解釋生與死的區別,生是靈魂在肉體的停留,死是靈魂與肉體的分離,萬物均有靈魂的存在,有像人一樣的感情與感覺。列維·布留爾的《原始思維》在泰勒的基礎上提出了“互滲律”,認為不同物種間沒有明確的界限,可以互相滲透轉化。恩斯特·卡西爾說:“在不同的生命領域之間絕沒有特別的差異。沒有什么東西具有一種限定不變的靜止形態;由于一種突如其來的變形,一切事物都可以轉化為一切事物。”靈魂的流動性延伸到不同的物種之間,實現了不同物種的變化。《太平廣記》中的人虎互化故事的根源就是“萬物有靈”的原始思維。

(二)變化的心理動因:圖騰崇拜的催化

唐代志怪小說中,虎、龍、蛇、猿、狐、鳥、馬等原始圖騰均可幻化人形。《太平廣記》的部分人虎互變篇目記載了變化的目的:“虎化人”或是虎因向往人類生活而化為人形與人類交往,或是為害人而幻化人形來迷惑人類;“人化虎”有主觀意愿上對自身生活境況的厭惡,希望化虎,以虎形獵食或疾奔,從而獲得虎的某種功能,也有多篇作品描述了被神懲罰而被動化虎,或無所緣由神秘化虎。

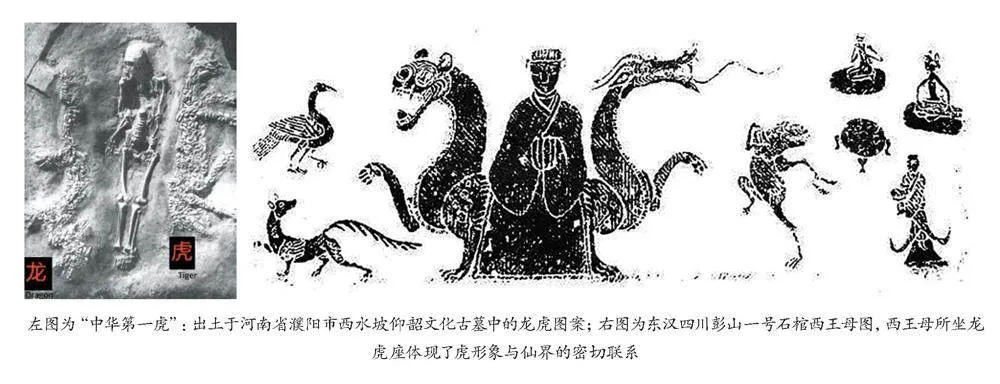

大量“化虎”或“化人”的作品都潛藏著古人的集體潛意識。這種潛意識與原始的圖騰崇拜息息相關。圖騰崇拜普遍存在于世界各地的原始氏族,將與本氏族或本部落有特殊聯系的動植物作為群體崇拜物,進而成為該群體的符號和標志。作為具有特殊意義的群體崇拜物,動植物圖騰往往被神化而兼有人與動植物原型的特征,以此來證明圖騰物與該部落的親族關系,并賦予圖騰超自然能力。聞一多將圖騰的演變歷程分為人的擬獸化、獸的擬人化、全人型三個階段,物種在向圖騰的轉變中,經歷了“自然物-人獸融合-全人”三種形態變化。茅盾認為人獸互變是“魔術迷信”原始思維的體現,圖騰崇拜的原始思維賦予了人虎互化的變換動因,獸變人是對圖騰人性、神性的賦予,人變獸是人與圖騰的一種溝通方式,圖騰預言吉兇、保護氏族的功能發揮需要與人進行溝通。圖騰作為非人的存在,并不能與人進行直接溝通,需要某種媒介或二者間某一方進行轉化,這便產生了巫師與巫術儀式。隨著圖騰崇拜的發展與成熟,出現了人死后化為圖騰、巫師化為圖騰、人和圖騰互相轉化的現象,進而形成了人獸互化的變形模式,經廣泛傳播演變為化身信仰并成為志怪小說的經典敘事情節。《虎塔》中,武則天建塔供奉亡虎,“令葬之,其上起塔,設千人供”。《王太》中刻畫了虎神形象:“虎至廟庭,跳躍變成男子,衣冠甚麗。”這些都可以看到虎圖騰的影子。

(三)變化的細節過程:巫術儀式中的“虎皮”

“虎皮”作為變形中介,其作用發揮可追溯至早期的巫術儀式。巫術作為古今中外廣泛存在的宗教現象,往往采用一定的儀式表演來操縱超自然神秘力量,以此影響現實世界。《峽口道士》《漢景帝》直接體現了巫術思維。《漢景帝》:“(漢景帝)見虎不能得之,乃為珍饌祭所見之虎。帝乃夢虎曰:‘汝祭我,欲得我牙皮耶?我自殺,從汝取之。’明日,帝入山,果見此虎死在祭所。乃命剝取皮牙,余肉復為虎。”記述了虎托夢、人祭虎、虎復生的情節,人祭虎與虎托夢均體現了虎崇拜的原始思維殘留,而虎余肉可再復生則體現了虎作為圖騰的神性,“余肉”作為虎的一部分,即使不完整,因靈魂未滅,也可作為虎的一部分再次復位。在原始思維影響下的巫術儀式中,物種的某一部位可作為巫術儀式的替代品以發揮該物種的作用。《太平廣記》的虎皮與人衣是“人虎互變”書寫中極具隱喻意義的符號道具。《峽口道士》《柳并》等均出現了虎本要吃人,最終以人的“衣”代替人被虎食的情節。峽口道士“剪發及須鬢少許,剪指爪甲,兼頭面腳手及身上,各瀝少血二三升,以故衣三兩事裹之”。人衣在巫術化的處理后代替人消災。

英國人類學家弗雷澤在《金枝》中提出了“交感巫術”原理,認為物體通過感應可以突破時空限制并互相作用,“交感巫術”分為“模仿巫術”和“接觸巫術”。“模仿巫術”基于相似律發揮作用,較為相似的物體間可以與之產生聯系。“接觸巫術”基于接觸律發揮作用,認為人或動物留下的痕跡或物品會與本體靈魂相聯系,本體相分離后聯系也可互相感應。原始圖騰崇拜下,人們往往有佩戴圖騰羽毛或皮毛的習慣,在祭祀儀式中巫師也常以動物皮毛為飾,扮演圖騰。《太平廣記》的化虎故事中,人在“虎皮”作用下擁有了虎的形態和習性。

作為從一種形態向另一種形態的轉變工具,“虎皮”體現了早期巫術儀式的殘留,也體現了“接觸巫術”與“模仿巫術”的共同作用。

三、“虎皮化虎”的文學意義

(一)“虎皮”邊界隱喻:人性與獸性博弈的自我追問

“虎皮”體現了一種邊界隱喻,作為外在物,“虎皮”是牽引過渡兩種生命形態的媒介,使人產生關于外在與內在的思考。外在即虎形,內在即人心。幻化主體兼具人性與獸性,在人獸兩種形態間游走切換,形態的變化是人性與獸性博弈的具象化體現,展現了人的倫理本質建構與傾覆的過程。

文學倫理學領域的斯芬克斯因子概念認為人由人性因子和獸性因子構成。人性因子作為主導因子體現了人的倫理意識,包括善惡的辨別和道德的選擇,是人類向文明演進的關鍵因素。獸性因子作為低級因子和從屬因子,是人身上的非理性因素,是動物性在人身上的遺留,表現為不服從馴化的自由意志。人性因子與獸性因子的沖突揭示了人的倫理選擇過程。化虎故事中食人的倫理選擇體現了人與獸的區別。《王居貞》中,王居貞在獲知著虎皮化虎“夜可馳五百里”后,主動披上虎皮化虎歸鄉探親,卻將兒子錯認為豬,“擒而食之”。《崔韜》中,虎女本是試衣,在化虎后卻因失去人性把丈夫與兒子一起吃了。這兩則故事中,“虎皮”是人性與獸性增減的開關,外在形態的變化使生命體做出了有悖人倫的食子行為。《僧虎》則體現了人性與獸性的融合、博弈,僧虎習性已完全為虎,“心又樂于草間,遂捕狐兔以食之,拿攫飲啖,皆虎也”,但“形骸雖虎,而心歷歷然人也,但不能言耳”,體現了人心與虎形的分裂,在發現將要吃的人是和尚時,僧虎產生了“我本人也,幸而為僧,不能守禁戒,求出輪回,自為不善,活變為虎,業力之大,無有是者。今又殺僧以充腸,地獄安容我哉?我寧餒死,弗重其罪也”的思考,在自我追問后他“忽然皮落如脫衣狀,自視其身,一裸僧也”。至此,人心與虎形徹底分離,人性在與獸性的博弈中占領上風。

“虎皮”的穿與脫則成為人性與獸性博弈結果的具象化體現。《太平廣記》的化虎故事體現了“人何以為人”的追問,亦通過“虎皮”體現人身與人心的分裂、虎形與人心的分裂、虎形與虎心的分裂等多個層次的思考,具有含蓄又深刻的藝術魅力。

(二)“虎皮”變形模式:變形母題的流傳與演變

以“虎皮”為媒介的變形模式逐漸固化成一種類型并興盛起來,被稱為“虎皮井”。《太平廣記》所錄《崔韜》《天寶選人》《申屠澄》均為“虎皮井”故事。此后,“虎皮井”故事在浙江、四川、山西等地廣泛流傳,《襄陽府志》《隆慶海州志》對此均有記載。

“虎妻型故事”是“天鵝處女型故事”的中國化,“天鵝處女型故事”是全球性母題,在世界范圍內的不同區域以不同動物體現。當前已知此類故事最早的文字記載為晉朝《搜神記》的“毛衣女”故事。新喻縣男子藏匿了毛衣女的鳥衣而迫使其嫁給自己為妻,過了多年毛衣女獲知鳥衣去處后化鳥飛走。“虎皮井”故事的情節為虎女遇見獨身男子,男子藏虎皮,虎女與男子成婚,成婚多年后尋回虎皮又返回山林故地,與“天鵝處女型故事”有相似的情節。“虎皮井”故事是在“毛衣女”故事基礎上“虎女”母題與“虎皮”母題的結合,猛虎與女性的結合而產生的“虎女”反差形象體現了隋唐時期人們獵奇尚怪的審美心理。

“虎皮井”故事體現了對“鳥人”“毛衣女”故事的發展,豐富了廣為流傳的“天鵝處女型故事”,在流傳中貢獻了獨特的情節,為后世文學創作提供了寶貴素材。

四、結 語

《太平廣記》虎故事中的“虎皮”具有深刻的文化內涵和文學意義。“萬物有靈”的原始思維賦予了人虎互變中靈魂跨物種流動的可行性,圖騰崇拜的發展催化了人獸互化的變形模式,變化的細節則體現了“接觸巫術”與“模仿巫術”共同作用的巫術儀式殘留。

“虎皮”作為牽引過渡兩種生命形態的媒介,展現了人性與獸性博弈間的自我追問,幻化主體在人獸兩種形態間的游走正是人的倫理本質建構與傾覆的過程。作為一種變形模式,“虎皮井”故事體現了“天鵝處女型故事”變形母題在中國的本土化流傳與演變。

(陜西師范大學文學院)

參考文獻

[1] 李昉,扈蒙,李穆,等.太平廣記[M].北京:中華書局,1981.

[2] 孫光憲.北夢瑣言[M].北京:中華書局,2002.

[3] 干寶.搜神記[M].汪紹楹,校注.北京:中華書局,1979.

[4] 呂大吉.宗教學通論[M].北京:中國社會科學出版社,1989:254.

[5] 聶珍釗.文學倫理學批評導論[M].北京:北京大學出版社,2014.

[6] 卡西爾.神話思維[M].黃龍保,周振選,譯.北京:中國社會科學出版社,1992.

[7] 弗雷澤.金枝[M].王培基,徐育新,張澤石,譯.北京:商務印書館,2013.

[8] 布留爾.原始思維[M].丁由,譯.北京:商務印書館,2007.