云岡石窟三期樂隊圖像調查研究

[摘 要]云岡石窟在早、中、晚三期窟室中,都雕刻有一定數量的樂隊圖像,是當時音樂表演情形的生動寫照。早期樂隊雕刻的規模較小,且幾乎全部使用西域樂器;中期樂隊雕刻的規模龐大,是禮儀音樂與佛教音樂雜糅的產物;晚期樂隊雕刻的形式更加自由靈活,基本脫離了佛教的題材。這些樂隊圖像集中展示了西域佛教音樂、中原禮儀音樂與鮮卑族傳統音樂的融合歷程,體現了拓跋鮮卑包容開放、勇于借鑒的民族性格。

[關鍵詞]北魏;云岡石窟;樂隊圖像;佛教

3世紀中葉,鮮卑拓跋部開始從大興安嶺中、北段的原聚居區向南遷徙。登國元年(386年),拓跋珪即位為代王后,改國號為魏,定都盛樂(今內蒙古自治區和林格爾縣),并于皇始三年(398年)遷都平城(今山西省大同市),北魏平城時代拉開了帷幕。太延五年(439年),拓跋燾在相繼消滅北燕、北涼以后,重新統一了中國北方地區,終結了五胡十六國時期割據混戰的局面。自此,平城在政治、經濟、宗教、文化諸方面成為中國北方的核心,一直到太和十八年(494年)拓跋宏遷都洛陽為止。

這一時期,隨著南方與北方、中原與“四夷”的往來日漸密切,各民族文化在激烈的碰撞中走向融合。為了鞏固對新征服地區的統治,發展生產力,北魏的民族政策逐漸由粗蠻轉向開明。不論是官方還是民間,鮮卑人都在廣泛地吸取周邊各民族的文化,乃至主動融入中華文化的譜系中。特別是在孝文帝改革以后,北魏實現了政治意義上的升格,成為一個帶有鮮明的北方、西域少數民族色彩的中原王朝。在近200年的時間里,中原、鮮卑、西域三方持續互動,最終形成了你中有我、我中有你的文化共同體。

在這一過程中,音樂的發展也步入了快車道:一方面,佛教和西域文化大規模傳入,帶來了數量眾多的樂曲和樂器;另一方面,北魏統治者對中原地區的禮儀音樂體系有著迫切的政治需求,對其進行了恢復和創新,形成了一套胡漢雜糅、多元一體的禮儀音樂體系。同時,鮮卑族傳統音樂通過與宮廷音樂融合得以延續生命,民間音樂也愈發興盛,它們共同構成了百花齊放的音樂世界,這些內容在云岡石窟前、中、后三期的音樂圖像中都可以找到。通過對其中不同地域文化元素的觀察和分析,可以發現北魏時期樂隊建制數次微妙的變化,從而更加深入地理解魏晉南北朝時期民族大融合的歷史進程。

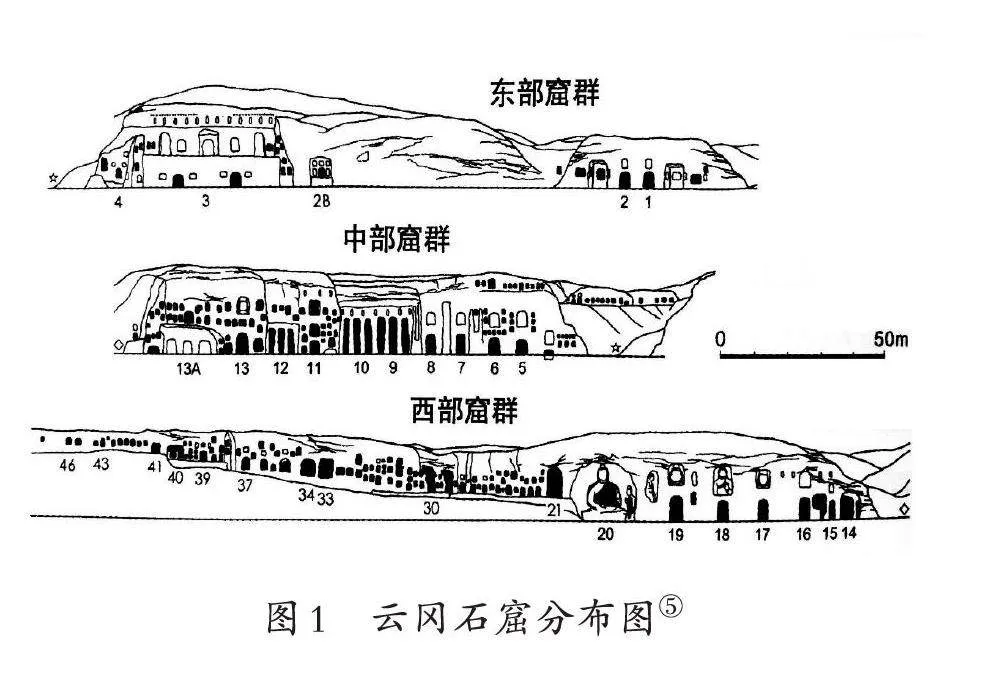

云岡石窟位于山西省大同市城西約16公里的武州山南麓、武州川北岸,始建于5世紀中葉(見圖1)。石窟依山而鑿,東西綿延約一公里,現存主要洞窟46窟,大小窟龕250余龕,石雕造像5萬余軀,是中國四大石窟之一1。在眾多的石刻和造像中,共有77組、530余身樂伎圖像和近30支建制完善的樂隊2。這些音樂圖像直觀地展示了北魏時期樂隊演奏的情景,記錄了民族音樂文化交流的盛況,是研究中古時期音樂的珍貴材料。宿白先生在《云岡石窟分期試論》一文中,以石窟形制和造像配置為依據,同時結合“金碑”的記載3,將云岡石窟劃分為早、中、晚三期4:早期(約公元460—470年)包括第16至第20窟;中期(約公元470—494年)包括第7、8窟,第9、10窟,第5、6窟,第11、12、13窟以及東部的1、2、3窟;晚期(約494年以后)包括第20窟以西的眾多小窟室,以及中部的第14、15窟和東部的第4窟。下文中涉及分期的內容,均采用宿白的劃分方法。

一、佛光初現:早期窟室樂隊圖像分析

第16至第20窟位于云岡石窟群中部西側,是云岡石窟中開鑿時間最早的5個洞窟。它由著名高僧曇曜主持修建,故又稱曇曜五窟。北魏滅北涼以后,“徙涼州民三萬余家于京師”,其中就包括眾多沙門僧徒和涼州樂戶百姓6。孝文帝時,相繼擔任僧統的師賢、曇曜皆為涼州高僧。涼州素來是禪法興盛之地,曇曜也以禪法見稱,其禪學思想深深地融入了這五座凝結了他畢生心血的洞窟中。《魏書》云:“曇曜白帝,于京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉,冠于一世。”1曇曜五窟的風格粗獷大氣,既有濃郁的西域風情,又有沉寂清冷的宗教色彩,這與禪學講求的“澄心靜慮”是吻合的。

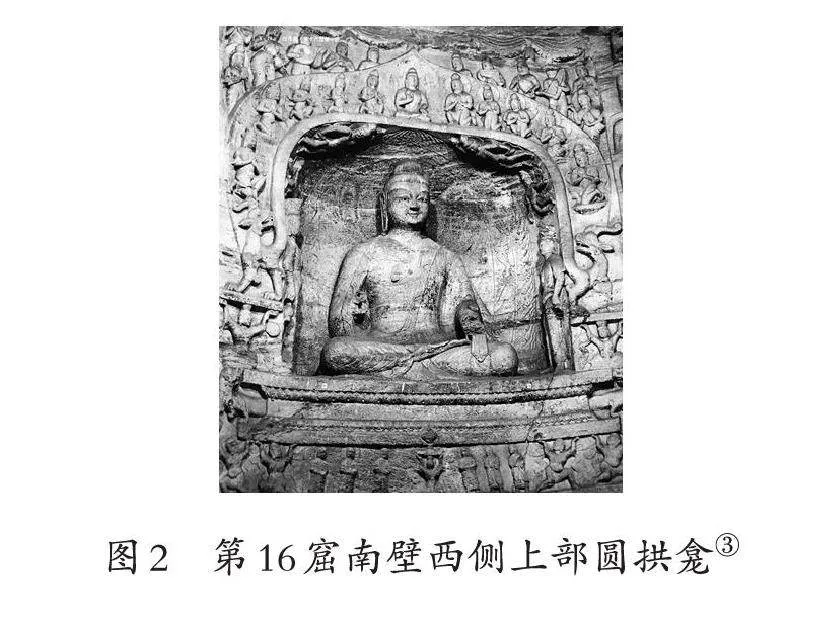

在曇曜五窟中,只有第16窟出現了少量的音樂圖像2。第16窟為單窟室,內有3組樂器組合:第一組位于南壁西側上部圓拱龕上方(見圖2),有樂伎12身;第二組位于南壁東側上部圓拱龕上方,有樂伎6身,能夠辨識的有4身;第三組位于南壁東部下層龕上方,有樂伎13身。其中,前兩組均為早期的雕刻,完工于中期,第三組為晚期的雕刻,在本章中不作討論。

需要說明的是,山西師范大學的李娟在《云岡石窟器樂圖像考述》一文中,將第16窟中的三組樂伎納入同一支樂隊中4,這種做法值得商榷:首先,由于雕刻時間的不同,晚期雕刻中會出現早期雕刻中沒有的新元素,影響結論的可靠性;其次,第一、二組樂伎雖為同一時間修造,但都位于各自所處的圓拱龕上方兩角,內容上是各自獨立的。因此,筆者將第一組樂伎(12身)視為一支獨立的樂隊,第二組樂伎(6身)僅作為分析時的參考。

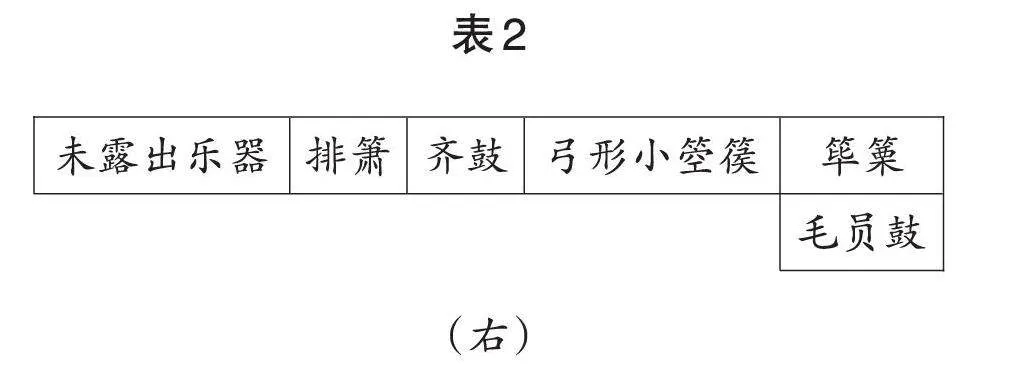

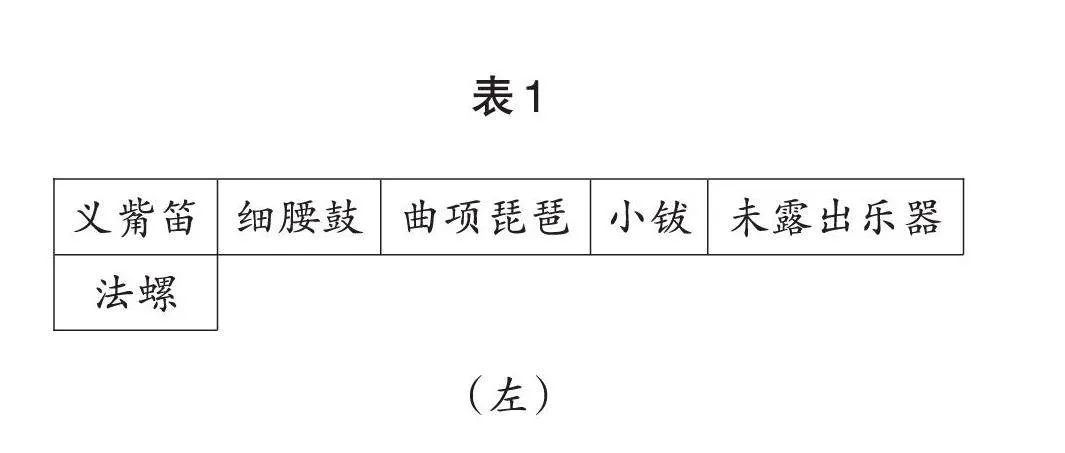

第16窟這支樂隊的規模較小,共有樂伎12身,其下另有拍掌伎10身。其分布和配器如下表所示(見表1、表2):

第二組樂伎只有6身,能夠辨識的樂器有4件,分別為排簫、義觜笛、篳篥和細腰鼓,信息量不大。

從樂器的排列來看,云岡石窟早期樂隊中并沒有出現類似于明清時期的宮廷樂隊或近代西洋交響樂團的席位排列,而是將吹奏、彈撥和打擊樂器如同隨機一般地混排。這反映了當時樂隊演奏的三個特點:其一,演奏的場所較小。對這樣一支混合排列的樂隊而言,如果在室外環境或者大型室內空間(例如大殿)演奏,小箜篌、排簫等小音量樂器必然會被琵琶、篳篥、細腰鼓等大音量樂器所掩蓋。只有在較小的密閉空間下(例如寺院、私家宅邸),才不需要對樂隊進行聲學上的設計。其二,聲部的概念尚未形成。每種樂器的數量有限,通常只有一二件,且幾乎沒有低音樂器,沒有按照聲部排列的必要和條件。其三,不同樂器相互之間的可替代性較強。中國音樂的一大特點是旋律性強,從樂譜上看,主干音一目了然。不同樂器的旋律線高度相似,只是音色、指法和裝飾音有所不同。如果將篳篥換成義觜笛,或者將細腰鼓換成齊鼓,甚至缺少了其中幾件,都只會影響音樂的層次感,而不會導致演出無法進行。

雖然這支樂隊的排列沒有明顯的規律可循,但其中仍有一些問題值得關注。首先是打擊樂器的分布。在這支樂隊中,4件打擊樂器無一相鄰,而是位于(左起)第3、5、9、12的位置。筆者認為,這種分散的布局是出于控制節奏的考量。從目前掌握的證據來看,還不能確定當時樂隊中已經出現“指揮”的職業。于是,控制演奏速度的職責自然要由音量較大、節奏鮮明的打擊樂器來承擔。其次是拍掌伎的問題。樂隊之前另有10身拍掌伎,口中疑在唱誦。據此,筆者猜測,在當時宗教音樂的演奏中,為了突出唱詞,也就是經文的內容,樂隊的位置通常在誦唱人之后。

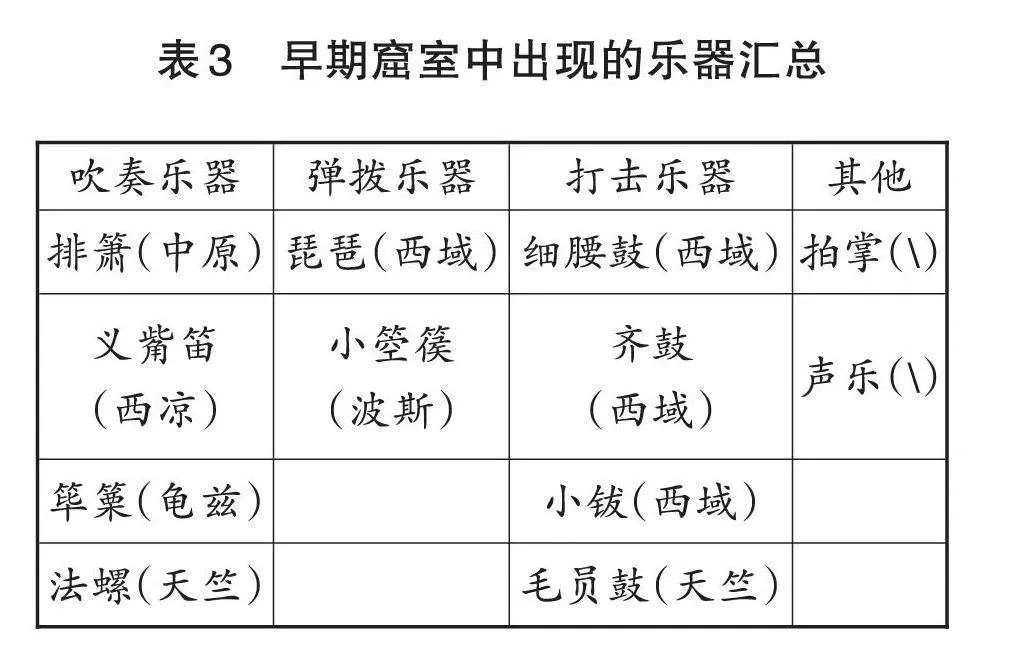

綜合來看,在云岡石窟早期窟室中,出現的樂器共有10種,另有拍掌和聲樂兩種特殊的表演形式(表3):

其中,中原傳統樂器只有排簫一種,其余均為西涼、龜茲和天竺等地傳入的樂器。況且,排簫的發明時間極早(西周初年),在1000余年的時間里足以遠播至北方和西域,可見這一時期北魏政權對中原文化的吸收是極其有限的。西涼地處古絲綢之路的東段,是各國文化深度交融的地區,龜茲是文化藝術繁榮的古國,素來有“西域佛鄉”的稱號,與印度文明的交往相當密切。因此,西涼、龜茲樂器在這一時期的北魏樂隊中占據上風也就不足為奇了。

出人意料的是,這一時期的音樂圖像中沒有一點鮮卑族傳統音樂的影子。在北魏早期,其音樂主要是原始的歌舞和民謠。據《后漢書》記載,鮮卑人在舉行葬禮時會以歌舞相送,寄托對死者的哀思1。他們還有許多民謠,主要內容通常為歌頌先祖和大汗,以及對大自然的贊美。這些音樂風格粗獷質樸,表演形式簡單,常使用胡笳、角等聲音洪亮的吹奏樂器伴奏。在西域樂舞的沖擊下,它們遭遇了“降維打擊”,在政治、宗教和社會生活中迅速地被替代。其中,《阿干之歌》等樂曲與宮廷音樂融合而得以延續生命,幸運地流傳至今的則只有《敕勒歌》一首。鮮卑族音樂元素的缺席,從側面反映了西域樂舞對北魏音樂世界的沖擊與重塑。

曇曜五窟中的樂隊(伎)形象具有強烈的“紀念碑性”(monumentality),其紀念碑性可以從民族和宗教兩個方面來理解2。首先,這一時期的北魏樂隊帶有鮮明的龜茲和西涼特色,是一座“西樂東傳”的紀念碑。其次,曇曜五窟的宗教色彩濃厚,滲透了曇曜本人的禪學思想。窟內的造像與浮雕氣質莊重典雅,風格雄渾質樸,儼然一副“不食人間煙火”的樣子,較為活潑的音樂圖像在這樣的窟室中自然不會有太多表現的機會。兩組樂伎都位于佛龕的邊角處,完全是造像的附庸。因此,它反映了西涼系統的佛教音樂較為原始的風貌,也是一座“禪法初興”的紀念碑。

綜上所述,云岡石窟早期樂隊展示了當時樂隊表演的一些特點,反映了龜茲和西涼音樂對北魏音樂世界的沖擊與重塑,以及涼州禪學在藝術領域的巨大影響力。

二、戎華兼采:中期窟室樂隊圖像分析

云岡中期窟室主要位于云岡石窟群的中部東側,包括第7、8窟,第9、10窟,第5、6窟,第11、12、13窟以及東部的1、2、3窟。這一時期,北魏統治者對佛教的崇信日篤,譯經事業非常發達。與早期涼州禪學注重靜心苦修和道德教化不同,注重闡明和論證教義,哲理性、思辨性較強的義學逐漸占據了上風,長安等義學發達的地區成為新的佛教中心,對平城的佛教產生了深刻的影響。同時,在馮太后和孝文帝的極力推動下,北魏政權快速地走向“漢化”。這些都為云岡石窟的音樂圖像增添了新的內容。

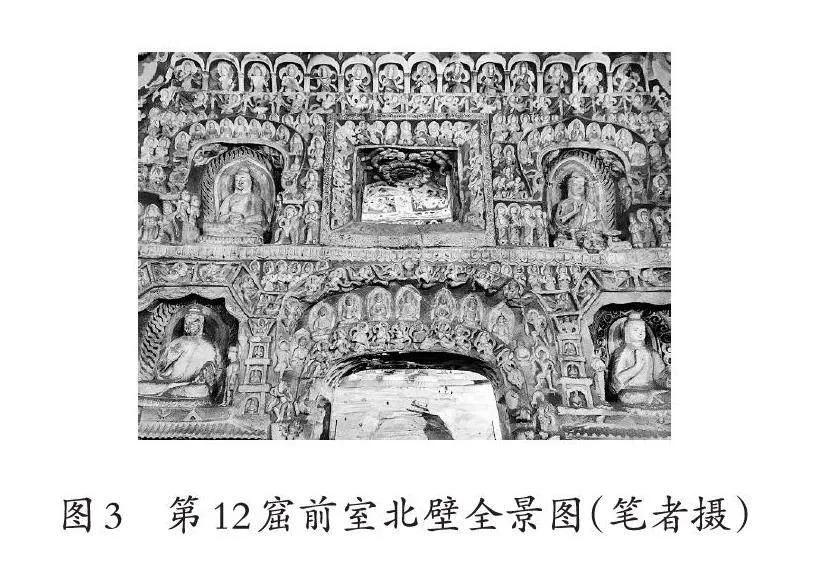

在中期的12個洞窟中,除第3窟以外,均有一定數量的伎樂圖像。其中,第12窟的地位尤為特殊,它保存了大量的樂伎形象,因此被后世稱為“音樂窟”。該窟分前、后室,前室外壁上方鑿窟檐,窟口列楹柱。前室北壁最上層有樂伎14身,明窗周圍有樂伎17身,門楣上有樂伎10身,窟頂有樂伎7身。與第16窟中的兩組樂器圖像“各自為政”不同,第12窟中的幾組樂伎,特別是前三組樂伎的層次關系分明,在經營位置上顯然進行了特意的安排,在空間上具有穩定的聯系,共同組成了一支龐大的樂隊。同時,每一組樂伎也都各具特色,內部還有一些耐人尋味的細節。如此震撼的伎樂演奏場景在云岡三期窟室中都是獨一無二的,故而在眾多窟室中,筆者選擇以第12窟為例,對云岡中期的樂隊圖像進行分析(見圖3)。

從布局來看,前三組樂伎位于同一平面內。在上文中,筆者已經指出,早期窟室中的樂隊雕刻完全是造像的附庸。相比之下,中期樂隊的表現形式更加多樣,它們不再依附于造像,其位置更多的是空間上的考量,以“天宮伎樂”的形式最為常見,例如第一組樂伎。另外兩組樂伎雖然位置不同,但都是基于墻壁的構造而設計的,緊貼于明窗和門楣(而不是造像)周圍。

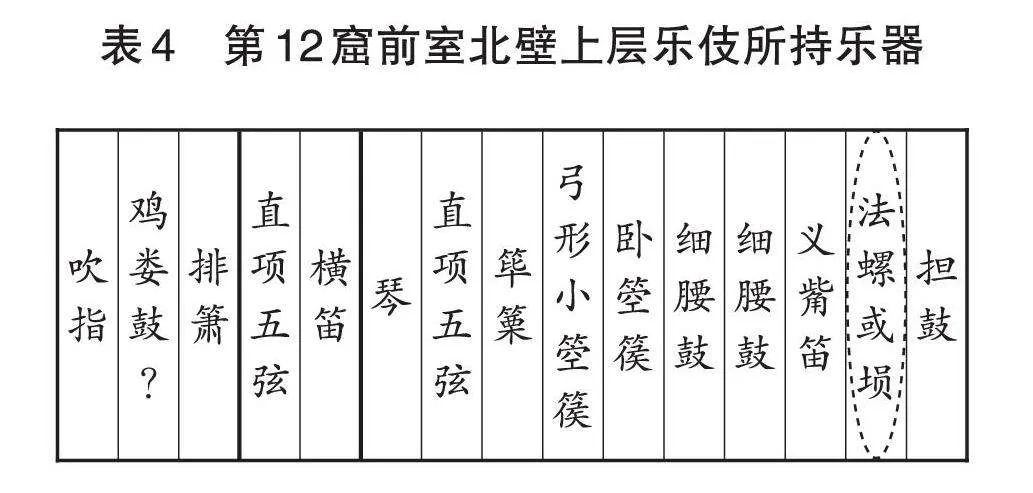

第一組樂伎位于前室北壁上層,其所持樂器如下(表4):

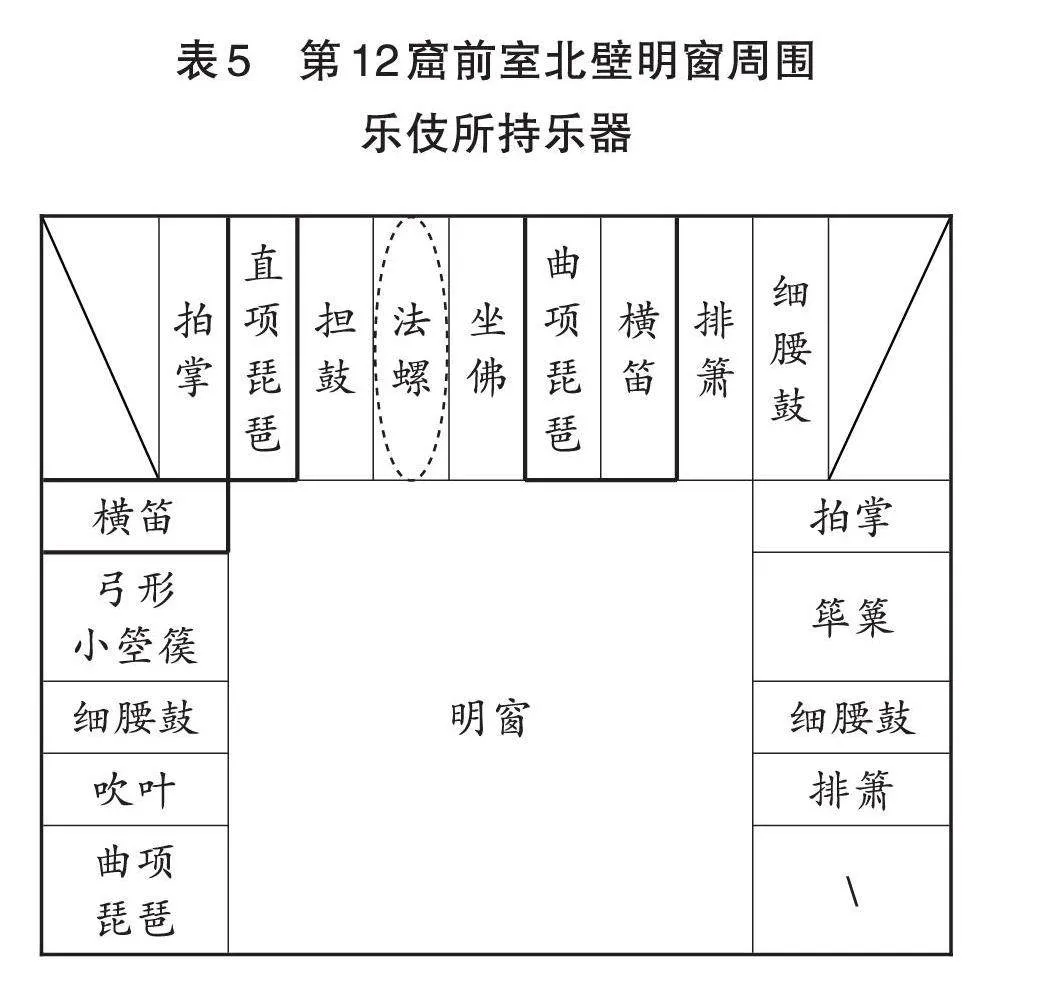

第二組樂伎位于前室北壁明窗周圍,其所持樂器如下(表5):

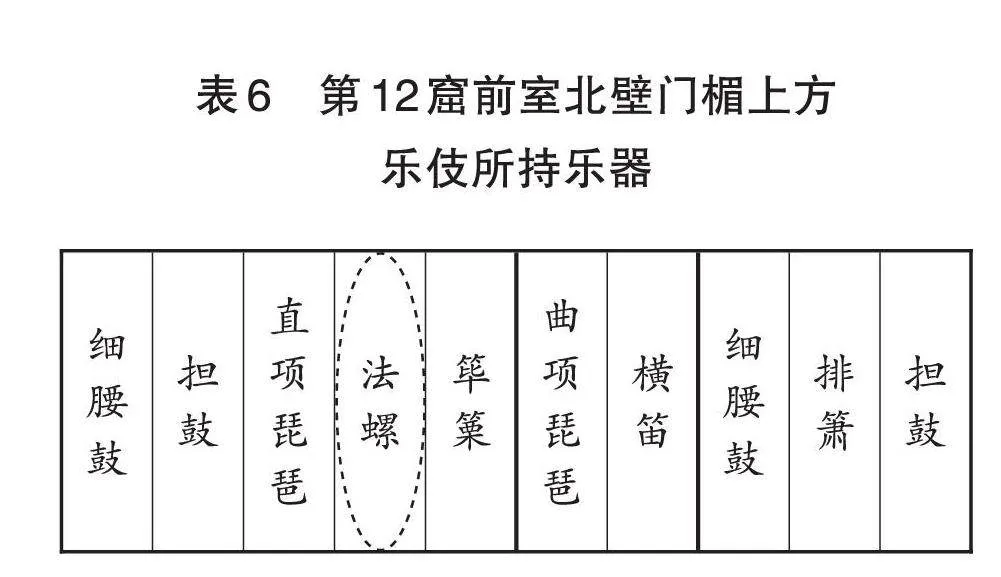

第三組樂伎位于前室北壁門楣上方,其所持樂器如下(表6):

在這支樂隊中,有三點內容值得關注:首先是配器結構的改變,主要表現為中原吹奏、彈撥樂器和西域打擊樂器的大量使用,這一點將在下文中著重討論。其次是法螺的頻繁出現。法螺又稱法蠡、寶螺,起源于印度,隨佛教一同傳入中國。在佛教經典中,常以法螺之音悠揚深遠來比喻佛陀說法之妙音。早期樂隊中雖然也有法螺,但僅憑一處孤例無法確定其在樂隊中的作用與地位。而在中期樂隊中,法螺開始頻繁地出現,共有20件。在第12窟第一組樂伎中,右起第二身手中所持樂器為塤或法螺,可惜雕刻較為模糊,第二組樂伎最靠近中央坐佛的位置有一身法螺伎,第三組樂伎較為居中的位置也有一身法螺伎。與較高的存在感不相稱的是,作為一件樂器,法螺難言合格——它只能吹奏一個單音,音域在小字組與小字一組之間,且沒有固定的音高,完全取決于螺殼的個頭、形狀以及螺紋數量,這與海邊旅游時常見的紀念品小螺號原理相同。其音量雖大,卻無法奏出旋律,只能作為樂隊中的色彩性、補充性樂器,每一組樂伎中通常只有一件。筆者認為,在北魏樂隊中,特別是在占據樂隊“中軸”的情況下,法螺作為法器的意義遠超其作為樂器的意義,即向聽眾宣示佛的存在。據《廣清涼傳》記載,五臺山大孚靈鷲寺啟建法會時,曾以法螺、箜篌和琵琶齊奏1。這幾種樂器在第12窟的樂隊中都有出現,法螺在其中的功能也是相似的。考慮到中期窟室的官方背景,這組雕刻極有可能與宮廷音樂有關,法螺在其中頻繁出現,反映了佛教文化與北魏政權的深度融合。隨著佛教本土化程度的加深,樂隊對聲音的要求逐漸蓋過了對“色彩”的需求,法螺的數量也就自然而然地被削減,在民間音樂中更是毫無用武之地,只在后世的宗教樂隊中有零星的登場。例如在莫高窟晚唐第85窟北壁《藥師經變》中,樂隊的邊緣有一身法螺伎,其象征性意義顯然要大于實際作用。這類音樂內容“是佛教通過將音樂內容以符號的形式表達,來象征佛教教義中‘音樂供養’的需要與意圖”2,法螺也正是憑借這一功用得以幸存。再次是橫笛與琵琶的固定組合,山西大同大學的王烜華對此已經進行了詳細的討論。上文中筆者提到,北魏樂隊通常會將吹奏、彈撥和打擊樂器如同隨機一般地混合排列,鮮有穩定的樂器組合。有趣的是,唯獨橫笛和琵琶的組合頻繁地出現在較為輕松、歡快的場面中。王烜華認為,從服務于內容來考慮,以笛(滌)為“蕩滌邪穢,納之雅正”,那么,以琵琶相配,則是出于音調的考慮:“琵琶弦中苦調多,蕭蕭長笛聲相和。”1在第12窟的樂隊中,這一組合共出現四次,在第7、8、9、10等窟中也多有表現,有時橫笛會換成義觜笛,琵琶也會換成阮咸,都是同類樂器的相互替換。這一固定組合的多次出現,說明在北魏時期的樂隊中,雖然樂器的整體排布仍然是錯雜、散漫的狀態,但已經出現了將某幾種樂器放在一起的意識。筆者認為,這種意識是“聲部”概念形成的重要一步。

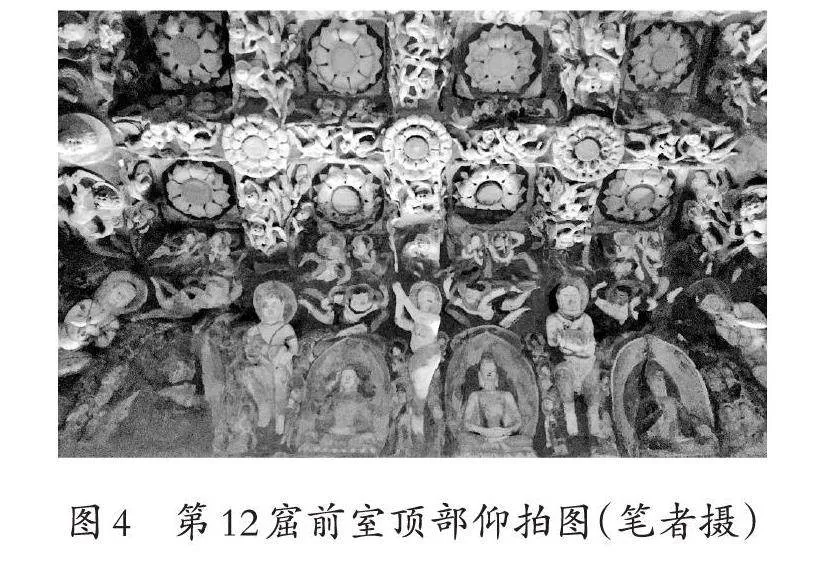

在前室北壁對面石壁上層與窟頂相連接處,現存6尊高浮雕的鏤空逆發夜叉伎樂,原為7尊,西壁中間一身已坍塌。他們平均身高1.1米,袒露上身,著胡人配飾,身材圓潤、健碩(見圖4)。

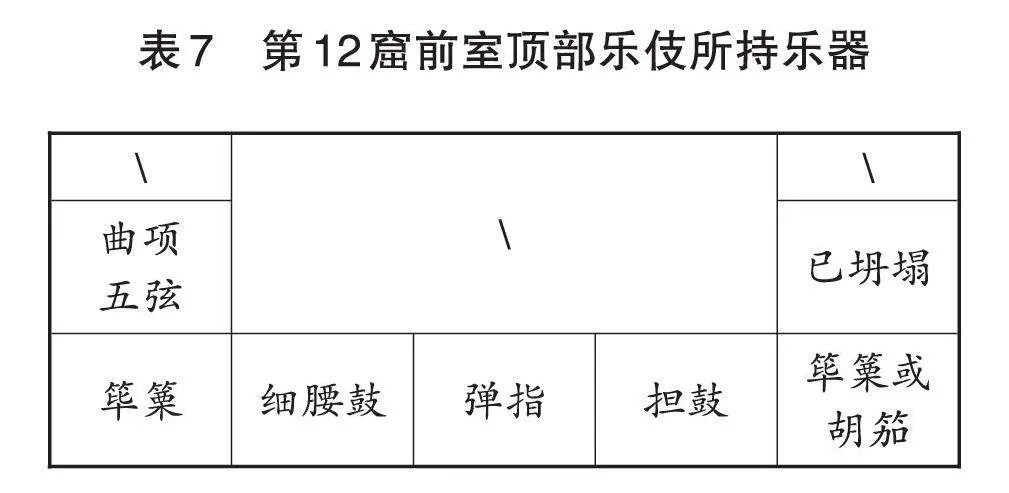

這一組樂伎所持樂器如下:

這種環繞窟頂的大型樂伎雕像群在云岡石窟中僅此一處。正中有一身彈指伎,恰好面對著北壁的三組樂伎,一說為整支樂隊的“指揮”。雖然這種說法成立的可能性微乎其微,但這種頗具浪漫色彩的解釋依然給每一個參觀云岡石窟的游人留下了深刻的印象。這7身樂伎從與北壁樂隊相反的角度環繞了整個空間,提高了該窟的音樂密度和立體感,同樣是“音樂窟”中不可或缺的一部分。

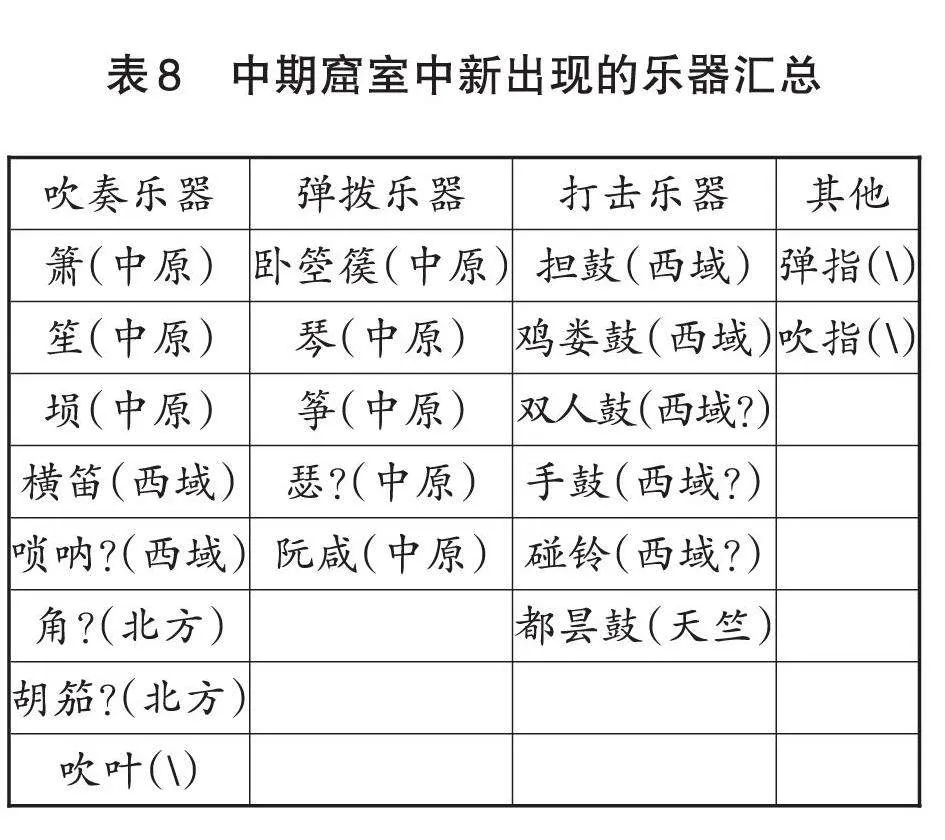

在中期窟室中,云岡石窟中全部的樂器門類均已出現,新出現的有(見表8):

從上表可以看出,中期窟室的樂隊中出現了大量的中原樂器,幾乎占據了半壁江山,以吹奏和彈撥樂器為主,沒有打擊樂器,新出現的西域樂器主要為鼓類,它們也可以為音樂風格帶來不小的改變,北方少數民族的傳統樂器也出現在伎樂圖像中,但種類和數量都比較少。

這一系列變化的主線是鮮卑族統治者對中原地區禮儀音樂的吸收與創新。入主中原以后,鮮卑人在文化上經歷了一個涵化(acculturation)的過程,并試圖對受到嚴重沖擊和破壞的禮樂制度進行恢復,作為其建立新的政治秩序的工具。天興元年(398年)十一月,“(拓跋珪)詔尚書吏部郎中鄧淵典官制,立爵品,定律呂,協音樂”1。《魏書》云:“太和初,高祖垂心雅古,務正音聲。時司樂上書,典章有闕,求集中秘群官議定其事,并訪吏民,有能體解古樂者,與之修廣器數,甄立名品,以諧八音。詔‘可’。雖經眾議,于時卒無洞曉聲律者,樂部不能立,其事彌缺。然方樂之制及四夷歌舞,稍增列于太樂。金石羽旄之飾,為壯麗于往時矣。”2在幾代皇帝的大力支持下,這項工作幾乎沒有遇到什么阻力,特別是在孝文帝改革以后,中原音樂在北魏宮廷音樂中的地位達到頂點。經歷了近百年的恢復和發展,北魏逐漸形成一套融合了古樂、民間音樂、佛教音樂和“四夷”之樂的獨特的禮儀音樂體系,用于郊祀、宴饗等場合。第12窟中這支樂隊的演奏很有可能是改造后的禮儀音樂。

筆者還注意到,在大量使用中原地區的吹奏、彈撥樂器的同時,北魏樂隊中沒有出現任何一件中原打擊樂器,所有打擊樂器均為西域諸國傳入。這并不是因為中原打擊樂不夠發達,而是由其特點決定的:中原傳統打擊樂器的主要代表是大鼓和缶,它們的體積龐大,通常飾有華美的雕繢。演奏時,聲音極為洪亮、震撼,音色厚重,略顯沉悶,節奏較為舒緩。這類樂器通常在嚴肅的場合,如祭祀、朝會、皇家宴饗上演奏,是儒教空間下禮儀音樂體系的一部分,并不是為了娛樂而制作的。然而,北魏時期的禮儀音樂中已經融入了大量的西域樂器,其風格較原先的禮儀音樂有著很大的區別,與傳統的中原打擊樂并不適配。相比之下,西域打擊樂器的體型小巧、音色清脆,易于奏出快速、細密的鼓點,更加強調音樂的抒情性與娛樂性功能,可以更好地融入北魏樂隊之中。它們以獨特的風格為華夏音樂增添了新的色彩,彌補了中原打擊樂的不足,也對隋唐鼓樂的發展起到了重要的推動作用。

在中期窟室的樂隊中,紀念碑性也發生了一系列變化。首先,法螺在樂隊中占據了重要的位置,佛教的氛圍更加濃厚,原有的紀念碑性被進一步強化。其次,作為孝文帝“漢化”改革在文化藝術領域的反映,中原地區的樂器在中期窟室中大量出現。因此,它具有強烈的政治意義,是一座“漢化”的紀念碑。此外,中期的伎樂雕刻規模宏大,種類豐富,細節精妙,集中體現了統治階級的審美與喜好,也是一座展示皇家威儀的紀念碑。

綜上所述,云岡石窟中期樂隊是佛教音樂與禮儀音樂雜糅的產物,它反映了佛教影響力的進一步強化和拓跋鮮卑“漢化”程度的不斷加深,也展示了北魏鼎盛時期的富裕與強大國力。美中不足的是,由于是國家修建,中期樂隊雕刻的內容過于規整,題材和表現形式比較單一,顯得有些呆板。許多窟室都按照同一個模板“復制粘貼”,只是在內容和細節上有所不同,這也與晚期樂隊形成了鮮明的對比。

三、俗樂百戲:晚期窟室樂隊圖像分析

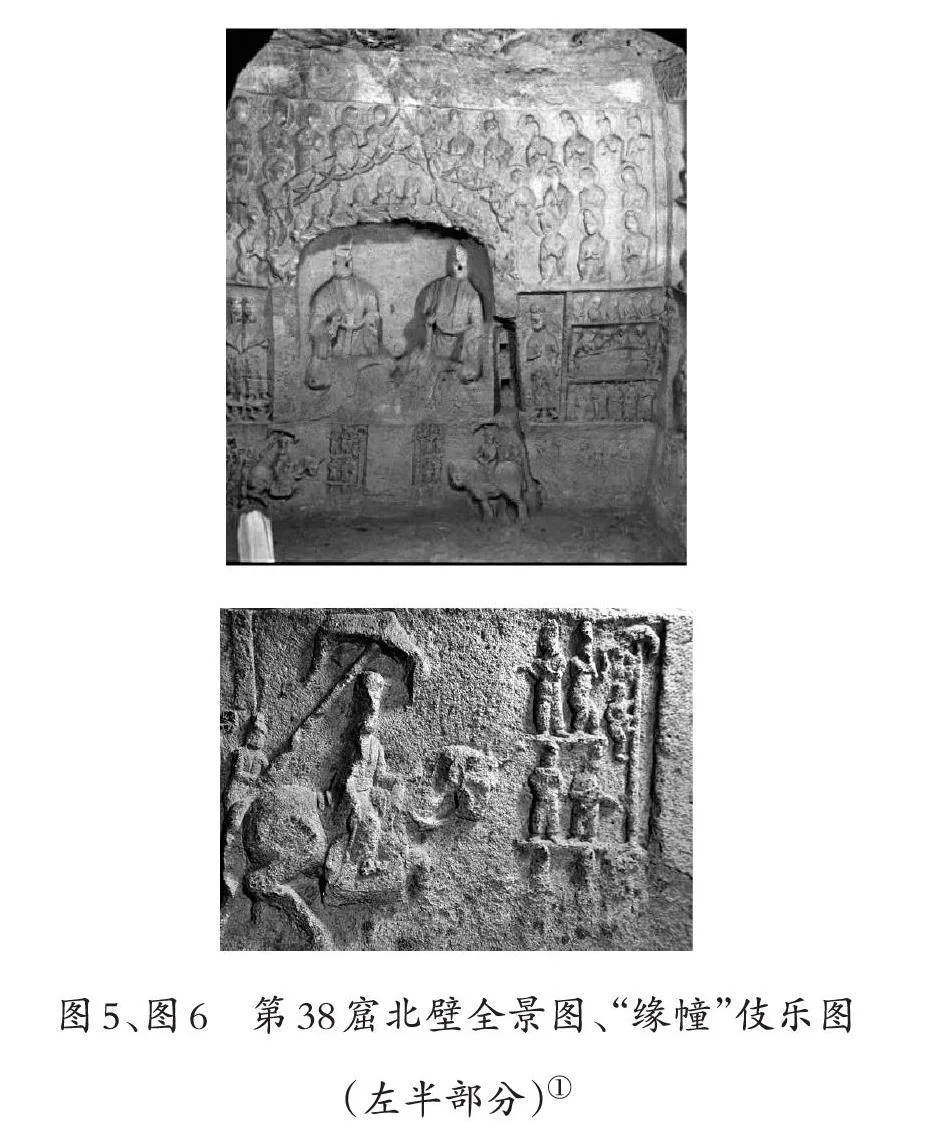

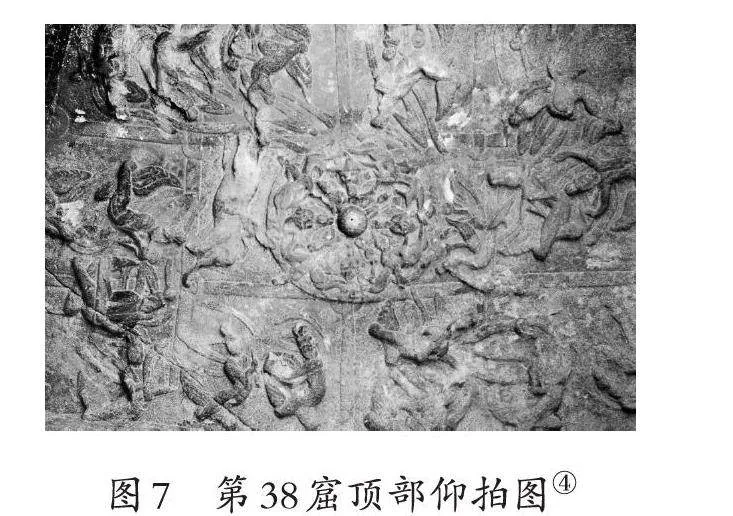

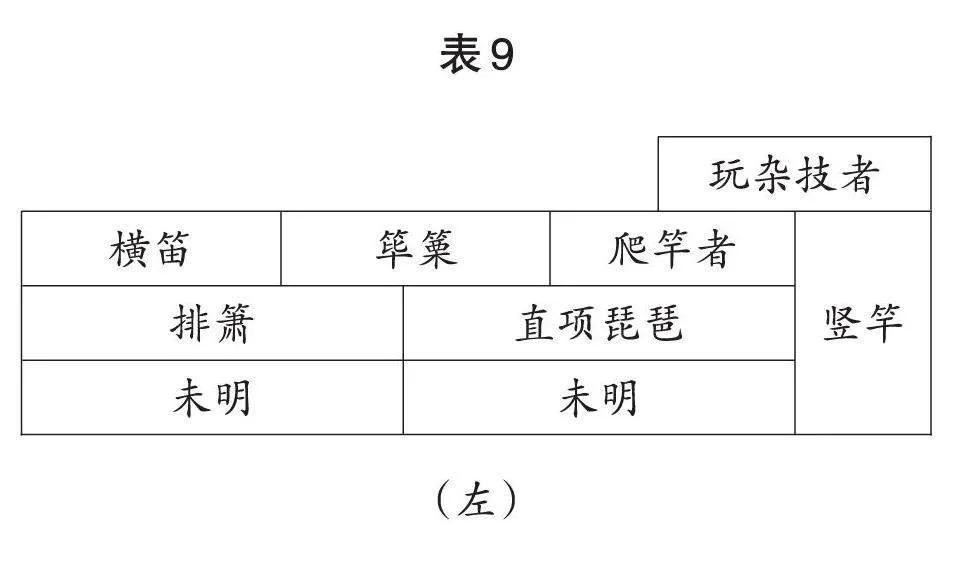

云岡石窟晚期窟室包括第20窟以西的眾多小窟室,中部的第14、15窟以及東部的第4窟。孝文帝遷都洛陽,云岡石窟大型窟的營造隨即停止,晚期窟室主要由中下層官吏和百姓營建。因此,這一時期的雕刻內容具有較強的世俗性,顯得更加活潑、多元甚至凌亂。在第15、21、26、28、29、36-2、37、38窟中,都發現了一定數量的伎樂圖像,但沒有新的樂器種類。與早期和中期不同的是,晚期的樂伎多數為“飛天”的形象和姿態五花八門的民間藝人,而非正襟危坐的演奏員。其中,第38窟的樂伎數量和種類都是最多的,還有大量民間音樂的元素,以及全新的雕刻形式“音樂樹”。因此,筆者選擇以該窟為例,對云岡晚期的樂隊圖像進行分析(見圖5、圖6)。

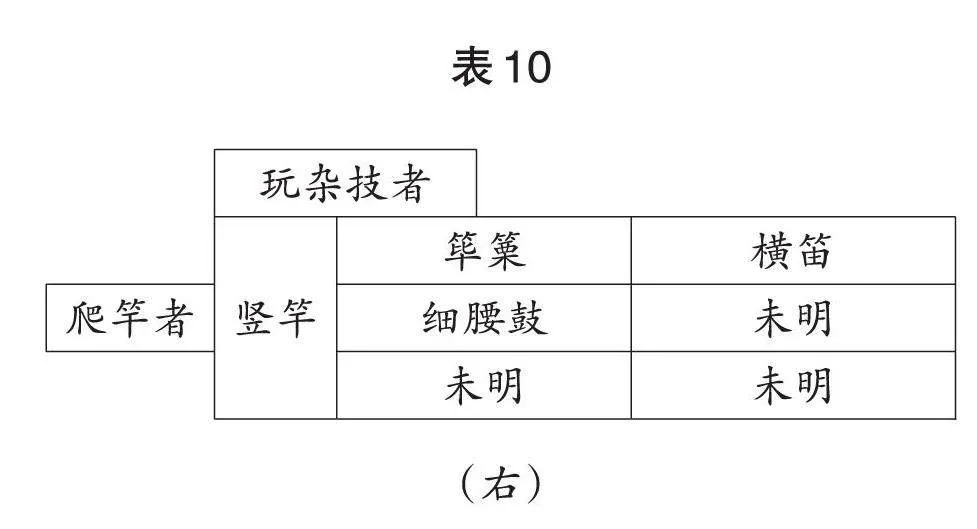

在第38窟北壁,有一支特征鮮明的樂隊,它脫離了傳統的佛教題材,作為伴奏出現在民間百戲“緣幢”的表演中。這一組雕刻以寫實的手法再現了北魏時期百戲表演的場面,散發出濃郁的現實主義氣息。

其配器和樂伎布局如下表所示:

從圖片中可以看出,晚期樂隊的表現形式與早期(佛龕兩角)和中期(天宮伎樂)又有著很大的不同,主要通過“百戲”的形式來呈現。“百戲”一詞最早明確地出現在《后漢書》中:“(延平元年十二月)乙酉,罷魚龍曼延百戲。”1但其歷史最早可以追溯到先秦時期。百戲表演的內容非常豐富,包含雜技、幻術、角抵、斗獸與馴獸、象人之戲、俳優與諧戲、傀儡等2。其技術代代相傳,到了北魏平城時代,百戲的內容更加豐富了。《魏書》云:“(天興)六年冬,詔太樂、總章、鼓吹增修雜伎,造五兵、角抵、麒麟、鳳皇、仙人、長蛇、白象、白虎及諸畏獸、魚龍、辟邪、鹿馬仙車、高 百尺、長趫、緣幢、跳丸、五案以備百戲。大饗設之于殿庭,如漢晉之舊也。太宗初,又增修之,撰合大曲,更為鐘鼓之節。”3“緣幢”就是其中的一種爬竿雜技項目,表演時通常有伎樂伴奏。在第38窟中,為其伴奏的樂器既有西域傳入的琵琶、橫笛和篳篥,還有排簫等中原傳統樂器。雖然只是伴奏助興,仍不難看出戎華兼采、東西合璧的樂器組合特點。這也說明,這些外來樂器已經被北魏社會吸收,成為人們日常生活中的常用樂器。

第38窟中還有許多分散的樂伎圖像,如窟頂的一組藻井伎樂,中心飾一圓蓮,周圍的十個方格內各有一對伎樂飛天。其中一組為辨識度極高的雙人擊鼓伎,還有一組一人持排簫,另一人左手吹指,右手還托著一面圓形銅鏡……這類極具個性化的配置,是晚期樂隊世俗化的顯著特征,也是民間雕刻的一大特點。與敦煌的飛天形象相似的是,“這是由于佛教的本土化,更深層次的宗教信仰進入世俗生活層面的禮儀和習俗,并受到當地文化的內在力量的調節和制約”5。人們依舊信仰佛陀,但不再拘泥于傳統的規制與題材,而是對其進行一種中國化的藝術詮釋。

在晚期窟室的樂隊中,紀念碑性又一次發生了轉移。民間雕刻的自發性和隨意性較強,又有即興創作的色彩,面對這些姿態飄逸灑脫、雕刻手法不拘一格的樂伎,我們很難認為,它們是為了宣示、紀念什么而被刻意地創作出來的,但這并不意味著紀念碑性的消亡。奧地利藝術史學家、理論家阿洛伊斯·里格爾(Alois Riegl)在《紀念碑的現代崇拜:它的性質和起源》(Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und seine Entstehung )一書中認為,紀念碑性不僅僅存在于“有意而為”的慶典式紀念建筑或雕塑中,所涵蓋對象應當同時包括“無意而為”的東西以及任何具有年代價值的物件1。云岡晚期音樂圖像反映了民間最真實的雜樂、百戲表演場景,是一座記錄了民間藝術發展的紀念碑,不同源流的樂器、不同風格的樂舞自然而然地出現在雕刻中,這意味著各民族音樂文化已經真正地融為一體。盡管剝離了宗教和政治意圖,這些音樂圖像反而成為各民族“合為一家”的歷史進程最終完成的紀念碑。

結語

云岡石窟保存的大量音樂圖像直觀地展示了北魏時期樂隊演奏的情景,記錄了民族音樂文化交流的盛況。早期樂隊的規模較小,在形式上完全是造像的附庸,所使用的幾乎都是西域樂器。這既反映了龜茲和西涼音樂對北魏音樂世界的沖擊與重塑,又反映了涼州禪學在藝術領域的巨大影響力。中期樂隊的規模宏大,是西域音樂、佛教音樂和中原傳統禮儀音樂雜糅的產物。它們在配器上呈現出戎華兼采的特點,即在西域音樂的基礎之上加入大量中原傳統樂器,是佛教與北魏政權深度融合的歷史見證,也是歷代統治者較為開明的民族政策,是北魏孝文帝“漢化”改革在文化藝術領域的反映。晚期樂隊基本脫離了佛教的題材,在形式上更加自由、靈活,反映了民間音樂的快速發展。樂隊不僅為宗教和政治服務,也成為百姓娛樂中不可或缺的一部分。總而言之,這些樂隊圖像集中展示了西域佛教音樂、中原禮儀音樂與鮮卑族傳統音樂的融合歷程,體現了拓跋鮮卑包容開放、勇于借鑒的民族性格。北魏時期的音樂大融合也為隋唐音樂的大發展、大繁榮奠定了基礎,具有承前啟后的時代意義。