“一帶一路”倡議下中國西部電影文化符號解析與探究

中國西部電影憑借其獨特的異域風情、奇觀化的影像風格以及個性化的歷史敘事手法在中國電影國際化進程中扮演著重要角色。隨著“一帶一路”倡議的提出,該區域電影的發展迎來了新的契機與動力。在此背景下,深入解析和探究中國西部電影中的文化符號與文化內核,成為影像跨文化傳播研究的關鍵環節。這一研究不僅有助于中國通過影像敘事更有效地講述中國故事,還能為提升國家形象和增強民族文化自信提供理論支持與實踐路徑。

一、“一帶一路”視域下的西部電影

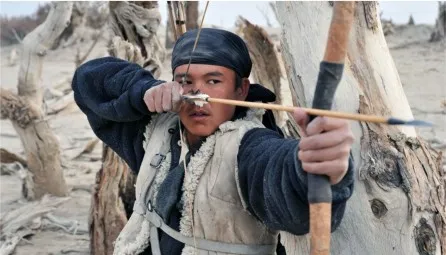

“‘一帶一路’建設中,電影不可或缺,電影藝術應當率先承擔起歷史使命,以電影為紐帶傳承絲路精神,促進不同文明之間的共同發展,提升中國文化的國際影響力,讓命運共同體意識在沿線國家落地生根。”[1]自2013年“一帶一路”倡議提出以來,講好中國故事、傳播中國聲音成為我國對外傳播策略當中的重要指標,更是提升國家形象的要求,西部電影成為中國對外傳播話語體系當中的重要組成部分。《駱駝客》系列一共有四部,分別是《駱駝客》(2012年高峰導演)、《駱駝客2:箭在弦》(2016年高峰導演)、《駱駝客3:弓魂傳》(2021年張馨導演)和《駱駝客4:蒼狼谷》(2024年高峰導演)。《駱駝客》系列電影均以有著“中國快遞鼻祖”之稱的“駱駝客”為主要敘事對象,生動地展現了西部的異域風情,以及“駱駝客”的勇敢智慧和家國信仰。導演以奇觀化的影像風格、濃郁的民俗風情、獨特的地域特色與鮮明的民族特征展現了西部電影所特有的美學風格和特征,獲得了非常好的社會反響和口碑,為中國電影的對外傳播提供了敘事策略和傳播路徑。

20世紀80年代,鐘惦棐先生提出要“面向大西北,開拓新型的‘西部片’”,拍攝“有自己特色的‘西部片’”,在“銀幕上開發大西北人的精神世界”,“把開發大西北精神世界的問題,當作美學思想的中心問題來對待”。[2]自此以后,中國電影界涌現出一系列以陳凱歌的《黃土地》(1984)、吳天明的《老井》(1986)、何平的《雙旗鎮刀客》(1991)為代表的影視作品,這些作品聚焦于西部地域的獨特風貌、風俗習慣、民族特性及人文精神,通過鮮明的藝術風格與獨到的文化視角,將中華民族深厚的文化歷史與堅韌不拔的民族精神生動展現給全球觀眾,贏得了廣泛的贊譽與國際影壇的高度認可。

二、西部地域空間中的文化符號

文化符號是一個地域、一個民族或一個國家獨特文化的抽象體現,是文化內涵的重要載體和形式。“與其說西部電影是一個簡單的‘地域’概念,毋寧說它是一個‘文化’概念。”[3]中國作為一個幅員遼闊、多民族共存的國家,因經濟發展水平的不均衡、地理環境的多樣性以及文化傳統的顯著差異,孕育出了各具特色的地緣文化景觀。這些多元化的地緣文化為中國電影賦予了豐富多樣的美學意蘊與獨特的文化內涵。中國西部地區作為古代絲綢之路的關鍵節點,自古便是多民族政治、經濟、文化交流融合的交匯地帶,積淀了深厚且獨特的地緣文化特征。《駱駝客》系列電影的創作者敏銳地捕捉到了這一文化富礦,通過精心構建西部地區的方言、地理環境、音樂等文化符號,巧妙地將這些元素融入電影創作之中,從而塑造了中國西部電影獨樹一幟的美學風貌與文化特質。

(一)環境符號:奇觀化的影像風格

談及中國西部,多數人的心緒不由自主地飄向王維詩中描繪的“大漠孤煙直,長河落日圓”那般蒼涼而壯闊的邊塞風光。然而中國西部地區既有巍峨挺拔的山巒,亦有遼闊無垠的草原,還有神秘莫測的湖泊以及恢宏磅礴的沙漠景觀,展現了大自然鬼斧神工的創造力。此般獨特的區域環境為中國西部電影的藝術創作賦予了特有的美學底蘊,催生出一系列獨具地域特色與藝術魅力的影視作品。何平導演的《雙旗鎮刀客》以其獨具匠心的電影美學,開創了華語西部武俠電影的新篇章。該片取景于甘肅大漠深處,漫天黃沙與粗糲鏡頭質感相互映襯,營造出壓抑而逼仄的感官體驗,影片赤裸地展現了西北大漠的遼闊與荒涼,揭示了村民的怯懦與無知,導演于瀟灑寫意間巧妙渲染出神秘氛圍與冷峻色彩。

《駱駝客》系列電影取景于新疆地質環境獨特的可可托海、卡拉麥里等自然風景名勝區,電影以其對西部景色的迷人且殘酷的描繪,為觀眾帶來了無與倫比的視覺震撼與沖擊。影片中,色彩的對比運用極為強烈,雄厚而暗黃色的沙漠、高懸天際的太陽、根植于戈壁而挺立于大漠之中的胡楊林,其枝葉隨風搖曳、浸潤沙土而生,這一系列元素共同構建出極具鮮明地域特征的西部環境。在電影《駱駝客4:蒼狼谷》(2024年)中,導演在影調、色調構建上更是別出心裁,將暗夜般堅硬的山體與如稻谷般柔軟的戈壁大漠相互交織,形成了一種充滿視覺沖擊力的畫面效果。這不僅賦予了駱駝客們獨特的俠客風范,更展現出一種奇特而又充滿荷爾蒙氣息的視覺效果,令人印象深刻。

“獨具特色的地域文化風貌或‘地域奇觀’是西部電影一以貫之的流派特征。”[4]陳凱歌導演的《黃土地》展現了廣袤深沉的黃土地與雄渾舒緩的黃河景觀;何平導演的《雙旗鎮刀客》描繪了沙漠的荒涼景象;田壯壯導演的《獵場札撒》呈現了壯闊無垠的草原牧場風光;吳天明導演的《老井》展現了敦厚古樸的西部山村;陸川導演的《可可西里》呈現了悠遠神秘的藏區風景。他們共同勾勒出一幅幅西部地區雄奇壯麗的自然景觀畫卷,這些景象已成為西部電影不可或缺的重要影像標志,彰顯了西部電影獨特的藝術魅力與深厚的文化內涵。

(二)語言符號:鮮明的地域特色

“以方言為主的語言符號孕育于長期的人類物質文化生產活動之中,具有強烈的文化地域特性。”[5]從古至今一直就有著“十里不同音,百里不同俗”和“移家南渡久,童稚解方言”的表達。方言不僅可以用來表達當地的文化、傳統和價值觀,還承載著許多人的鄉土情結的精神寄托與難以割舍的土地情懷。相較于在南方宜人的氣候下養成的輕聲細語,慢條斯理,北方因地域遼闊多直率急促、粗喉大嗓。方言在中國西部電影當中的運用,不僅有利于增強電影劇情的真實感、代入感和臨場感,還可以引起觀眾的共鳴。在寧浩執導的電影《瘋狂的石頭》中,導演創造性地將重慶話、青島話、廣東話等方言雜糅在一起塑造了立體飽滿的人物形象,凸顯了重慶的地域文化特色,營造出獨特的喜劇效果。

在《駱駝客》系列電影中,影片全部采用新疆本土方言——蘭銀官話作為主要的對白方式,不僅展現了新疆人民的風俗人情,還把新疆人民的淳樸民風完美地展現了出來。《駱駝客》系列電影一開始就可以通過方言的對白了解故事發生的地域和范圍,讓觀眾進入導演構建的時空背景當中。在電影《駱駝客》當中,導演運用具有極強的藝術表現力的方言與濃郁的影像色調構成了奇特的情境。例如戈師傅在旅店碰到店老板時,戈師傅使用的是維吾爾語;戈師傅在駝隊的日常訓練中使用蘭銀官話來傳授他們駱駝客的職業操守和生存智慧。方言將戈師傅的那種敦厚、固執的角色個性塑造得惟妙惟肖,不僅使人物特性更加飽滿,還為電影后續情節走向的開展打牢了基礎,而這也從側面體現了各地區民族之間在絲綢之路上文化交流的繁榮和密切。

“方言作為一種獨特的人物語言,在真實空間和‘超空間’營造上都體現出普通話無法比擬的凝聚力和生命力。”[6]賈樟柯導演的電影《山河故人》便是通過山西方言與普通話和英語的對峙來展現故事的沖突和敘事結構的延展;王全安導演的電影《白鹿原》便將原生態的關東方言腔調和具有地域特色的秦腔表演結合起來,體現了方言所承載的古老土地的厚重感;在電影《我和我的家鄉》中的《回鄉之路》這一單元,閆飛燕在普通話和陜西話之間的自然切換,不僅塑造了人物形象、表達了思鄉之情,還增強了角色的代入感和故事的真實感。方言的使用不僅增添了電影的質感,還將當地的風土人情、地域特色通過影像的方式傳播出去。

(三)音樂符號:綿長的余音繞梁

中國西部地區民族樂曲承載著深厚的歷史文化底蘊,其在不同地域、歷史時期及少數民族文化中的發展,巧妙融合了地方文化、歷史記憶、地理特色與民俗風情,塑造了獨特的西部音樂風貌。在《黃土地》當中,陳凱歌導演借助陜北黃土高原上的貧苦女孩翠巧所唱的民歌來傳達民族歷史的厚重感,表達了中國傳統文化的堅不可摧。

經典時期的中國西部電影音樂或是以質樸自然的民歌直抒胸懷,或是以飽含濃情的民樂戲曲抒情言志,以此來傳達中國西部電影所蘊含的熱烈悲壯的生命體驗、雄渾沉郁的美學風格和豪邁不屈的民族氣質。[7]在《駱駝客》系列電影中,濃郁的地方特色音樂元素成為貫穿全片的重要線索,不僅彰顯了西北民歌的獨特魅力,還深刻體現了“木卡姆”這一民族音樂風格的豐富內涵。這一系列影片通過精心編排的音樂敘事,生動展現了中國境內外不同區域與民族間的文化交流、傳播與融合現象。具體而言,在《駱駝客1》中,角色二尕子在被綁于柱子上的情境下依然高歌“花兒”,這一段落通過音樂表演的深度刻畫,將其熱血豪邁、不拘小節的個性特征推向極致,為觀眾營造了一種強烈的沉浸式體驗,深刻揭示了二尕子內心世界的豐富與充實。而在《駱駝客2:箭在弦》與《駱駝客3:弓箭傳》的開篇,胡琴的悠揚旋律與歌頌英雄的歌詞相互交織,不僅回顧了前作的主要劇情,還巧妙地為新片奠定了深刻的情感與主題基調,生動展現了角色佟二尕的英勇、頑強與大無畏精神。此外,影片中的背景音樂與陣陣駝鈴聲以多樣化的方式融入敘事,有效增強了觀眾的代入感與體驗感,使得故事敘述與音樂旋律的起伏相得益彰,共同構建了電影立體的敘事空間。《駱駝客》系列電影通過其獨特的民族音樂配置與富有質感的畫面影像,不僅將奇觀化的自然風光呈現給觀眾,更透過風格鮮明的民族音樂,深刻表達了西部人民堅韌不拔的民族精神與充滿激情的生命力。

中國西部電影音樂作為一種獨特的文化現象,巧妙地將傳統民族樂器、富含鄉土氣息的方言以及“花兒”這一富有特色的演唱形式相融合,通過影像畫面,引領觀眾深入體驗西部人民獨特的生活方式和豐富的精神狀態。李安導演的電影《臥虎藏龍》中,新疆民族音樂元素被創造性地運用于玉嬌龍與羅小虎從初識、打斗、追逐到愛戀等情節之中,不僅深刻揭示了人物內心的無奈與悲痛、壓抑與掙扎,還有效傳達了兩人之間真摯而復雜的愛戀情感。張藝謀導演的《英雄》則通過輕柔的笛聲、清越的古箏、獨特的唱腔以及哀婉的二胡,結合婉轉的小提琴旋律,精妙地展現了人物豐富的情感世界,為觀眾營造了一場既浪漫悲壯又大氣磅礴的視聽盛宴。吳天明導演的電影《百鳥朝鳳》更是以嗩吶作為主要敘事對象,通過游天鳴個人的成長經歷與嗩吶藝術的興衰榮辱,深刻揭示了陜北人民在時代洪流下對傳統藝術的堅守與執著。影片中,曲調輕快的民族樂器與充滿地域特色的電影敘事相得益彰,共同譜寫出一曲西部人民在艱難環境下展現出的堅韌不拔與頑強生命力的贊歌。

三、結語

中國西部電影,以其獨特的奇觀化影像風格、濃郁的民族化異域風情以及深具個性的歷史敘事策略,長期以來在全球電影界占據舉足輕重的地位,其興起和發展軌跡為中國電影事業的進步提供了寶貴的案例與路徑參考。自“一帶一路”倡議實施以來,西部電影依托其豐富的自然資源與獨特的地域優勢,迎來了前所未有的發展機遇。本文以《駱駝客》系列電影為具體研究對象,深入剖析其凸顯的地域特色與鮮明的民族特征,展現了漢族與少數民族文化之間的深度交融,以及本土漢族文化與區域民族文化在共存中尋求發展的生動圖景。此研究旨在為中國西部電影的跨文化傳播探索新的研究視角與實踐路徑,以期進一步推動中國電影的國際影響力與文化傳播力。

(作者單位:江西科技學院文化與傳媒學院)

參考文獻:

[1]侯光明:《“一帶一路”與中國電影戰略新思考》,《電影藝術》,2016年第1期。

[2]鐘惦棐:《面向大西北開拓新型的“西部片”:一九八四年三月六日在西影創作會議上的發言》,《電影新時代》,1984年第5期。

[3]陳旭光:《矚望一種新西部電影:歷史、現實與“空間生產”》,《藝術百家》,2024年第1期。

[4]曹勇:《民族記憶與影像表達——“一帶一路”語境下中國西部電影跨文化傳播思考》,《電影文學》,2020年第4期。

[5]孫慧英:《方言·鄉土與風俗:閩南電影中的傳統文化符號傳播分析——以《蕃薯澆米》為例》,《東南傳播》,2023年第12期。

[6]史曉峰:《晉韻文化與地域認同——山西方言電影空間建構的文化表征》,《電影評介》,2023年第15期。

[7]趙濤:《音樂、空間與服裝造型:中國西部電影鏡像審美嬗變的三重維度》,《當代電影》,2018年第5期。