高寒地區道面混凝土抗凍性能研究

龔 英, 閆 濤

(中國水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 610213)

1 概 述

我國某些高寒地區因受凍融影響其道面僅使用了3~5 a就陸續開始出現凍壞現象,進而降低了道面的使用年限,明顯影響到其使用安全[1]。因此,在高寒地區提高混凝土的抗凍能力是延長道面混凝土壽命的關鍵,也是目前高寒地區道面混凝土亟需解決的問題之一。

目前關于如何改善混凝土抗凍性的研究對象多集中于常態混凝土,其主要技術手段表現在:(1)適量增加水泥用量,如肖巍等人[2]研究了不同水泥用量對常態混凝土抗凍性能的影響,研究結果表明當水泥用量低于350 kg/m3,水泥用量的增加會提高混凝土的抗凍性能;當水泥用量高于350 kg/m3,水泥用量的增加對其抗凍性能影響不大。(2)適量提高砂率,如翁興中等人[3]研究了不同砂率對道面混凝土抗凍性能的影響,當混凝土砂率低于30%,隨著砂率的增長混凝土的抗凍性能亦增加;當砂率高于30%,隨著砂率的增加,其混凝土的抗凍性能降低。(3)降低水膠比,如曹秀麗等人[4]對不同強度混凝土(不同水膠比)的抗凍性能進行了研究,研究結果表明強度高的混凝土抗凍性能更好。(4)適量提高含氣量,如王慶石等人[5]對混凝土含氣量與抗凍性能的關系進行了研究,研究結果表明混凝土含氣量增加可以使混凝土孔隙率、總孔體積、總孔面積增大,使平均孔徑、孔間距系數減小,孔徑均勻分布,能夠顯著改善混凝土的內部孔隙結構,從而提高混凝土的抗凍性,但需兼顧混凝土強度的降低。

但目前對道面混凝土這類干硬性混凝土抗凍性能的研究相對較少。筆者認為:對于道面混凝土這類干硬性混凝土可以借鑒常態混凝土的技術思路,試驗研究水膠比、砂率、膠材用量和含氣量等因素,對凍融過程中道面混凝土試塊質量損失率和相對動彈模的變化規律,從而為道面混凝土的高抗凍性設計提供有力的數據支撐。本文闡述了具體的研究思路和方法。

2 試驗材料及方法

2.1 研究思路

為考察高寒地區道面混凝土的抗凍性,設計出不同含氣量、水膠比、砂率及膠材用量(編號分別為A、W、S和C)的混凝土,在歷經凍融300次后測試其混凝土表面剝落質量和相對動彈模并探究上述參數對混凝土抗凍性的影響。

2.2 原材料

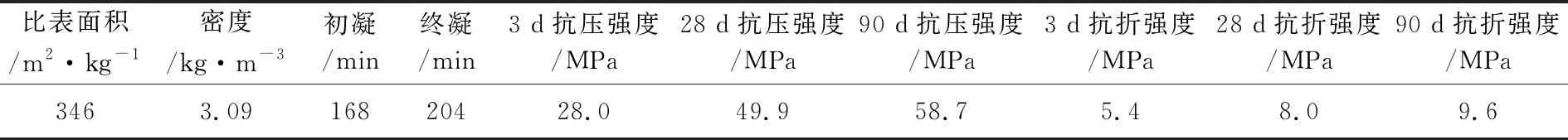

水泥:祁連山P·O42.5低堿水泥。祁連山P·O42.5低堿水泥的物理性能指標見表1。

表1 祁連山P·O42.5低堿水泥物理性能指標表

細骨料:天然砂,細度模數為3,含泥量為1.5%,屬中砂。

粗骨料:花崗質初糜棱巖,其分三種粒徑:大石為16~31.5 mm、中石為10~20 mm、小石為5~10 mm;且其大石∶中石∶小石=7∶2∶1,壓碎值為6%。

外加劑:使用北京安建世紀科技發展有限公司出品的高效減水劑,摻量為1.5%;引氣劑摻量為0.15‰。

2.3 試驗方法

抗折試驗:試件尺寸為150 mm×150 mm×550 mm,按照《混凝土物理力學性能試驗方法標準》GB/T 50081-2019[6]的相關規定執行。

快速凍融試驗:試件尺寸為100 mm×100 mm×400 mm,按照《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》GB/T 50082[7]的相關規定執行。

3 試驗成果及分析

3.1 抗折強度

抗折強度是道面混凝土設計的重要指標之一,根據《軍用場道工程施工及驗收規范》GJB 1112A-2004[8]要求所配制的混凝土抗折強度需達到6.0 MPa。道面混凝土抗折強度見表2。

表2 道面混凝土抗折強度表

試驗結果表明:水膠比為0.37、0.38和0.39的混凝土(W1、W2、W3)28 d抗折強度分別為6.6 MPa、6.4 MPa、6.1 MPa;與水膠比為0.39的混凝土相比,其水膠比降低至0.38和0.37,混凝土抗折強度分別增長4.9%和8.2%。

砂率為30%的道面混凝土(S2)7 d、28 d抗折強度分別為5.2 MPa、6.5 MPa;砂率降低至28%時,道面混凝土(S1)7 d、28 d抗折強度分別降低至5.0 MPa、6.4 MPa。由此可見:砂率降低能夠增加混凝土的抗折強度。因此,在滿足混凝土和易性時宜適量降低混凝土砂率。

當含氣量分別為3.0%、4.0%和5.0%時,其道面混凝土(A1、A2、A3)28 d抗折強度分別為6.6 MPa、6.4 MPa和5.9 MPa;含氣量為3%~4%時其混凝土抗折強度差異不大;當含氣量增加至5%時,混凝土抗折強度明顯降低。

3.2 抗凍性

3.2.1 水膠比

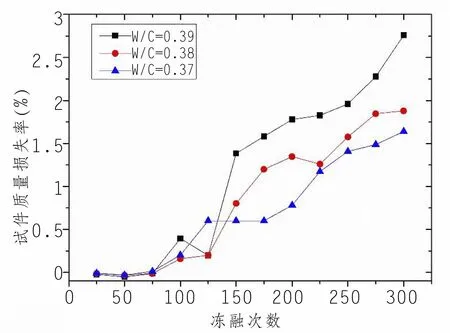

為探究不同水膠比對道面混凝土抗凍性能的影響,此次研究的水膠比為0.37、0.38和0.39的道面混凝土在300次凍融循環過程中其試件的質量損失率和相對動彈模量的變化趨勢見圖1和圖2。

圖1 水膠比對試塊凍融質量損失率的變化趨勢圖

圖2 水膠比對試塊相對動彈模量的變化趨勢圖

300次凍融后,水膠比為0.39、0.38和0.37的混凝土試件損失率分別為2.8%、1.9%和1.6%。與水膠比為0.37相比,水膠比增加至0.39和0.38,其混凝土質量損失率分別增長了68%和15%。由此可見:混凝土的質量損失率隨水膠比的增大而增大。這是因為水膠比越大,混凝土強度越低;混凝土內的孔隙越多,由于凍融循環時混凝土內的水結冰產生的體積增長會在混凝土內部形成膨脹力,因此,試塊在凍融過程中其剝落質量會越多,質量損失率越大。

經仔細觀察發現:道面混凝土在前75次凍融循環中試塊質量不僅沒有降低,反而出現了輕微增長,這種現象在75次凍融后也偶爾出現。出現上述現象的原因可能有以下兩點:(1)祁連山低堿水泥中的硅酸二鈣(C2S)含量為25%,其水化速度較慢,水化28 d時并未完全反應(與表1中水泥28 d到90 d的水泥強度依舊增長的現象吻合);在凍融過程中其水化反應如方程(1)所示,每1 moL的C2S與2 moL水反應,生成1 moL水化硅酸鈣(CSH)和1 moL氫氧化鈣,C2S的水化過程消耗了外界水,生成含有結晶水的水化產物,此過程會增加試塊質量。(2)凍融過程中,正溫下的混凝土根據毛細孔效應其水分會從小孔向大孔遷移;負溫下毛細孔中的自由水開始結冰,基體中連接毛細管的氣孔(引氣劑引出的氣泡,孔徑為0.1~0.2 mm)可提供有效的壓力“逃逸邊界”,冰晶會擠壓毛細管而產生水壓,部分毛細孔中的水通過水壓進入小氣孔中,當溫度再次恢復正溫時,小氣孔中的水不易遷移,因此而增加了試塊質量。

2(2CaO·SiO2)+4H20=3CaO·2SiO2·3H2O+Ca(OH)2

(1)

當水膠比≥0.38,凍融循環次數超過125次,其混凝土試件的質量損失率曲線隨水膠比的增大而陡增,而水膠比為0.37的試件質量損失率則相對較為緩慢的增長,說明水膠比大于0.38的混凝土后期(凍融循環>125次)的質量損失會快速增長,從而不利于混凝土的長期抗凍性。因此,為保證混凝土具有優異的長期抗凍性,其水膠比宜小于0.38。

在凍融次數為前75次時,不同水膠比的混凝土的相對動彈模量呈現出先增加后降低的趨勢。這與圖1中的現象相吻合,表明凍融前期水泥還在水化、增強混凝土基體的密實性;盡管凍融過程會破壞其基體內部結構,但凍融前期混凝土的整體結構較密實,水泥水化對整體結構的增強程度大于凍融破壞程度,因此,凍融早期其相對動彈模量增加。隨著凍融次數的增加,水泥水化速率緩慢,對基體內部結構的增強程度降低,此時,凍融過程對基體破壞的程度較大,混凝土相對動彈模降低。

凍融300次后,水膠比為0.39、0.38和0.37的混凝土相對動彈模量為72.5%、75.9%和78.0%,表現為混凝土水膠比越大,凍融過程相對動彈模量損失越大;300次凍融循環后,水膠比為0.37至0.39的道面混凝土試塊質量損失率均小于3%,相對動彈模量均大于70%,滿足《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》GB/T 50082-2019中要求試塊質量損失率不大于5.0%、相對動彈模量不小于60%的要求。說明上述3配比的混凝土具有良好的抗凍性能。

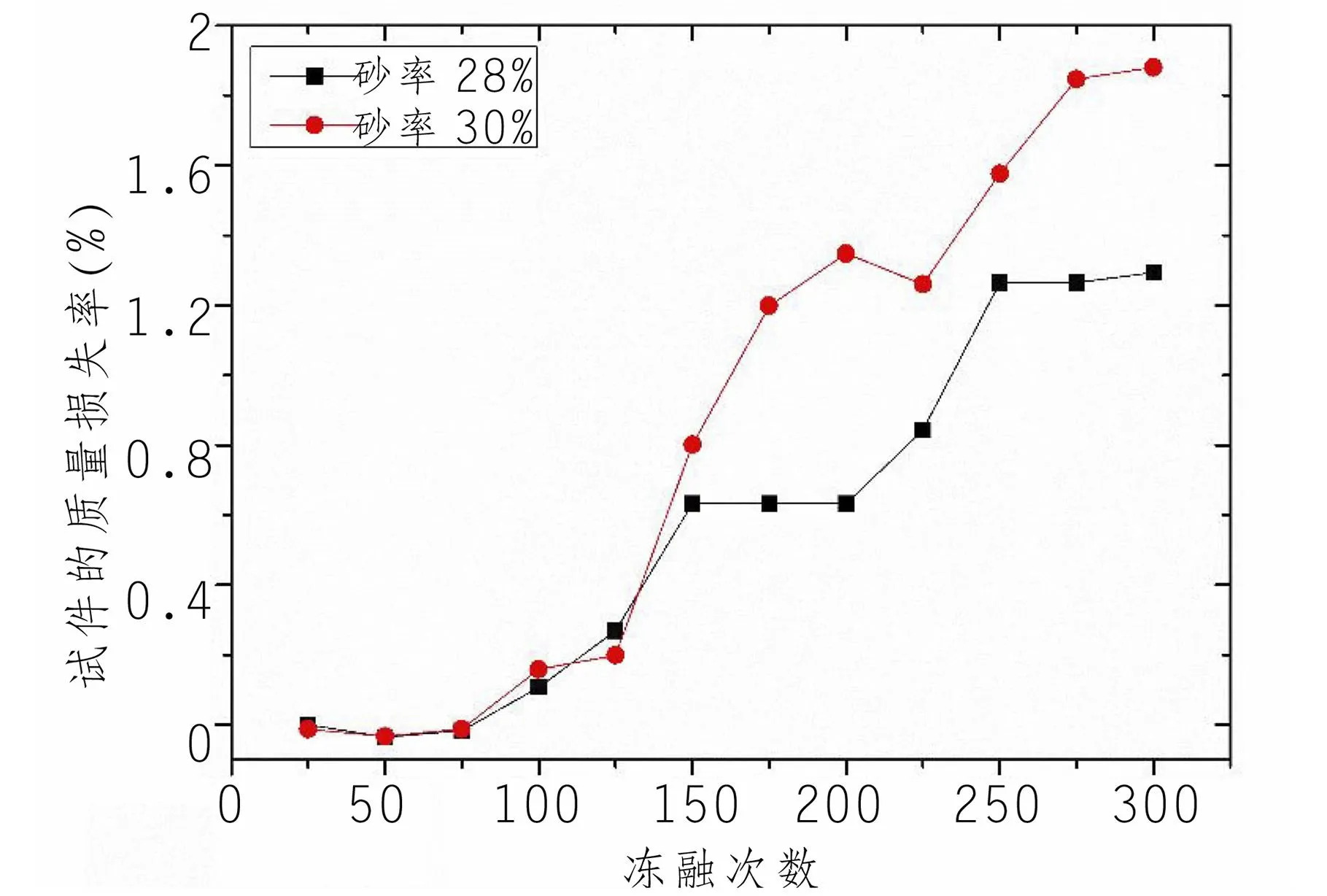

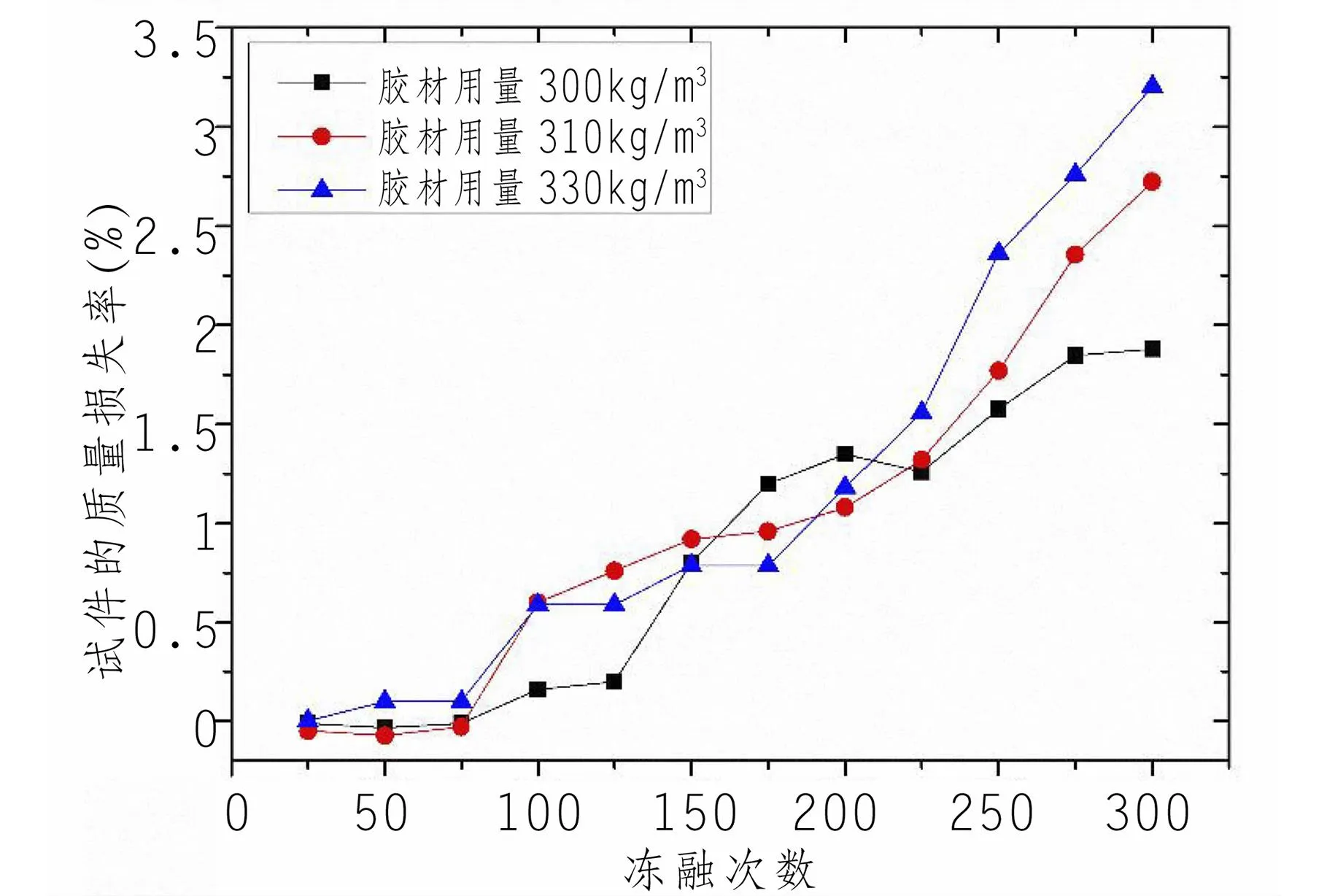

3.2.2 砂率

為探究砂率對混凝土抗凍性的影響,試驗研究中采用砂率為28%和30%的道面混凝土在抗凍過程中的質量損失率和相對動彈模量的變化規律見圖3和圖4。

圖3 砂率對試塊凍融質量損失率的變化趨勢圖

圖4 砂率對試塊凍融相對動彈模量的變化趨勢圖

由圖3可知:砂率為28%和30%的混凝土在凍融循環300次后,其質量損失率分別為1.3%和1.9%,故低砂率有利于混凝土的抗凍性。由于晶面過渡區是混凝土最薄弱的環節,水泥石與骨料接觸部位的水灰比會增加而產生較多的空隙、形成有害介質通道,因此,混凝土的砂率越低其晶面過渡區就越少;同時,Ca(OH)2在晶面過渡區的富集各向異性排列也會導致混凝土易受凍害,因此,低砂率(28%)混凝土具有更好的抗凍性能。另外,混凝土基體中骨料表面積越大,其消耗包裹骨料的水泥漿就越多;而未被水泥漿包裹的骨料在其抗凍過程中缺少水泥石的保護、導致其抗凍性能下降,故低砂率(28%)混凝土的抗凍性能更優異。

由圖4可以看出:凍融300次后,28%砂率的混凝土的相對動彈模量為78%,高于30%砂率的混凝土。低砂率(28%)混凝土晶面過渡區表面積小,抗凍過程中有害介質通道較少,整體結構更致密,故其相對動彈模量較高。

綜上所述,盡管高砂率會增加混凝土基體質量的損失率、降低其相對動彈模量,但從整體來看其降低幅度并不大。因此,為了更好地滿足拌合物性能、方便施工,對于道面混凝土可適當提高其砂率。上述配比砂率為28%~30%的道面混凝土的抗凍性指標均滿足《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》GB/T 50082-2019的要求。

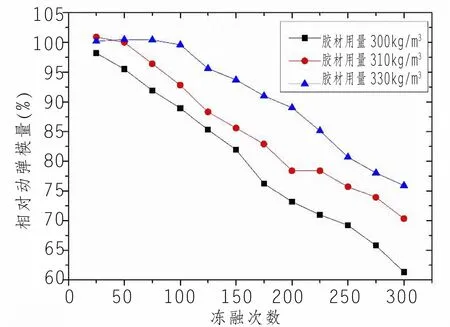

3.2.3 膠材用量

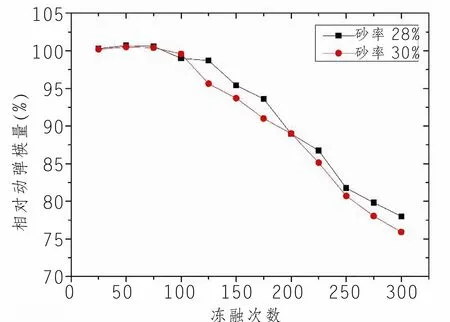

為明晰膠材用量對道面混凝土抗凍性的影響,試驗研究了300 kg/m3、310 kg/m3和330 kg/m3水泥用量的道面混凝土經300次凍融后對試件性能的影響,其結果見圖5和圖6。

圖5 膠材用量對試塊凍融質量損失率的變化趨勢圖

圖6 膠材用量對試塊凍融相對動彈模量的變化趨勢圖

從圖5可以看出:隨著膠材用量的增加,混凝土抗凍性越好。在前200次凍融循環過程中,不同膠材用量的混凝土質量損失率無明顯區別;隨著凍融次數的增加,膠材用量越低,混凝土的質量損失率越大。膠材用量低時,混凝土基體骨料間的漿體不足,從而不能有效填充骨料間的空隙,導致基體存在較多連通性大的孔隙率,增加了有害介質的通道;在抗凍過程水飽和狀態下,混凝土孔隙率(有害孔)較多導致基體含水率較多,負溫時其基體內部的水結冰產生凍脹力,且基體內部凝結與未凝結的水之間產生滲透壓,因此而降低了混凝土的抗凍性。

由圖6得知:經過300次凍融循環后,膠材用量為300 kg/m3、310 kg/m3和330 kg/m3的試件相對動彈模量分別為61.3%、70.3%和75.9%。由此可見:膠材用量的增加會明顯提高混凝土的抗凍性;膠材用量的增加會使混凝土基體內部更加密實,進而減少基體裂縫的數量與長度或寬度。凍融過程中,水在基體裂縫或大孔隙中結冰、再溶解而產生的體積膨脹力和滲透壓會增加裂縫長度和寬度,破壞混凝土的整體密實性,降低混凝土的動彈模量;基體中裂縫越少,凍融過程中產生凍脹力和滲透壓的位點越少,凍融對混凝土的相對動彈模損害越低。因此,膠材用量越多,經凍融循環后其混凝土的相對動彈模損失越少。

3.2.4 含氣量

引氣已被證實是減少混凝土冰凍劣化的一個有效方法。此次研究探究了引氣劑引入氣體(粒徑為0.1~0.2 mm)含氣量的大小對道面混凝土抗凍性能的影響,經凍融循環300次后,試塊的質量損失率和相對動彈模量變化趨勢見圖7與圖8。

圖7 含氣量對試塊凍融質量損失率的變化趨勢圖

圖8 含氣量對試塊凍融相對動彈模量的變化趨勢圖

圖7表明:凍融300次期間,隨著混凝土含氣量的增加,試塊質量損失率降低;含氣量高的混凝土具有更好的抗凍性能。引氣劑引入的氣體其氣泡粒徑小且不連續;混凝土內部含氣量越多,氣泡分布越密集,凍融過程中這些密閉性粒徑小的氣泡可分散孔隙水壓力,從而抵消凍脹力。在進行道面混凝土配合比設計時應注意:含氣量的增加會降低混凝土的力學性能。因此,在改善混凝土抗凍性的同時,應首先考慮力學強度設計要求。

由圖8得知:凍融過程中混凝土含氣量的增加會增加其相對動彈模量,從而使混凝土整體更密實。含氣量的增加會分散凍融過程中試塊受到的水壓力,降低混凝土內部裂縫的數量,減小橫向基頻。仔細觀察發現:隨著含氣量的增加,試塊前期動彈模量亦在增加,這可能是所引入的大量微氣體均勻地分布在混凝土內部使其整體更加均勻、規整的緣故。

4 結 語

此次通過不同水膠比、砂率、膠材用量和含氣量對高寒地區道面混凝土抗凍性能影響進行研究取得的結果為:

(1)道面混凝土水膠比越低,其凍融過程質量損失率越低;相對動彈模量增加,其抗凍性能越好。相較于高砂率的道面混凝土,低砂率的混凝土抗凍性能更優異。

(2)膠材用量為300 kg/m3、310 kg/m3和330 kg/m3,300次凍融循環后,其試件質量損失率分別為3.2%、2.7%和1.9%,相對動彈模量分別為61.3%、70.3%和75.9%。膠材用量的增加有利于道面混凝土的抗凍性能。

(3)含氣量為3.0%、4.0%和5.0%的道面混凝土經300次凍融循環后,混凝土試塊的質量損失率為2.5%、1.9%和1.3%,相對動彈模量分別為66.4%、75.9%和79.0%。由此可見:高含氣量混凝土具有更優異的抗凍性能。