降雨條件下輸水隧洞并行段開挖支護(hù)方案分析

楊樹波

(朝陽宏泰水利工程監(jiān)理有限公司,遼寧 朝陽 122000)

1 研究背景

轎頂子電站是遼寧省東部重要河流北股河上的一座小型水利工程,其建成和運(yùn)行對(duì)改變當(dāng)?shù)氐碾娏Y(jié)構(gòu),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義[1]。電站的壩址位于丹東市寬甸縣太平哨鎮(zhèn)轎頂子村境內(nèi),其壩址以上匯流區(qū)面積約293 km2,設(shè)計(jì)庫容0.87億m3。由于電站壩址區(qū)域?yàn)榈湫偷暮庸鹊貛В瑑蓚?cè)山體高大,給工程設(shè)計(jì)和建設(shè)造成了一定的難度。由于右側(cè)地質(zhì)環(huán)境整體較差,因此,電站的泄洪洞以及發(fā)電引水隧洞均設(shè)計(jì)在大壩的左側(cè)山體中。鑒于該側(cè)山體中存在SK03大型地質(zhì)斷層帶,且與大壩距離較近。因此,電站的泄洪洞和引水隧洞有240.4 m的并行段且距離最近處僅有15 m。這一設(shè)計(jì)雖然避開了SK03斷層,但是,造成并行段埋深較淺,地質(zhì)環(huán)境較差。其圍巖大多部位為弱風(fēng)化的安山玢巖,局部分布有輝綠巖和強(qiáng)風(fēng)化流紋巖,圍巖類別以Ⅲ類為主,個(gè)別地段為Ⅳ類。工程項(xiàng)目部在經(jīng)過綜合論證和分析之后,決定采用先開挖引水洞后開挖泄洪洞、先進(jìn)行泄洪洞的二襯施作、后進(jìn)行引水洞二襯施作的施工順序進(jìn)行施工建設(shè)。

項(xiàng)目位于遼寧省東部地區(qū),年均降雨量為833 mm,且大部分降雨分布在夏季多雨期。另一方面,受當(dāng)?shù)氐湫偷臏貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候特征的影響,汛期降雨多表現(xiàn)為短時(shí)強(qiáng)降雨,而持續(xù)性強(qiáng)降雨也不少見。由于隧洞的埋深較淺且圍巖穩(wěn)定性總體較差,降雨難免會(huì)給隧洞開挖施工中的圍巖穩(wěn)定性造成影響[2]。基于此,此次研究利用數(shù)值模擬的方式,分析強(qiáng)降雨條件下不同施工方案的圍巖穩(wěn)定性特點(diǎn),并對(duì)當(dāng)前選擇的施工方案作出科學(xué)評(píng)價(jià)。

2 Midas有限元模型

2.1 有限元模型的構(gòu)建

Midas GTS NX軟件是一款專門針對(duì)Windows 環(huán)境開發(fā)的三維有限元模擬巖土分析軟件,具有容易學(xué)習(xí)使用、功能強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì),可以有效解決巖土領(lǐng)域的各種復(fù)雜問題[3]。基于此,此次研究利用該軟件進(jìn)行背景工程有限元模型的構(gòu)建。

結(jié)合相關(guān)研究理論和工程經(jīng)驗(yàn),在此次計(jì)算過程中將模型的寬度和深度設(shè)置為隧洞洞徑的5倍[4],上方取至地表,最終確定模型的計(jì)算尺寸為30 m×160 m×100 m。對(duì)構(gòu)建的模型利用四面體單元進(jìn)行網(wǎng)格剖分,并對(duì)隧洞周邊圍巖進(jìn)行網(wǎng)格加密處理,最終獲得10 224個(gè)網(wǎng)格單元,11 053個(gè)節(jié)點(diǎn)。模型網(wǎng)格的最大尺寸為4.0 m,最小尺寸為0.8 m。

2.2 邊界條件和計(jì)算參數(shù)

模型計(jì)算過程中選取摩爾-庫倫模型作為圍巖的本構(gòu)模型,地層的應(yīng)力應(yīng)變均屬于彈塑性范疇,因此,結(jié)構(gòu)材料均選用彈性本構(gòu)關(guān)系[5]。由于研究段隧洞埋深較淺,因此,不考慮地下水的作用和影響,僅考慮降雨入滲的作用,而降雨入滲會(huì)改變圍巖巖土體的飽和狀態(tài),并對(duì)巖體的物理力學(xué)性質(zhì)造成影響,并產(chǎn)生不同的應(yīng)力和應(yīng)變區(qū),最終影響到隧洞圍巖的整體穩(wěn)定性。巖體的初始應(yīng)力場(chǎng)僅考慮圍巖自重,不考慮構(gòu)造應(yīng)力[6]。在數(shù)值計(jì)算過程中,對(duì)模型的底面和側(cè)面施加位移和轉(zhuǎn)角約束條件,模型的上面不施加邊界約束條件,為自由面。

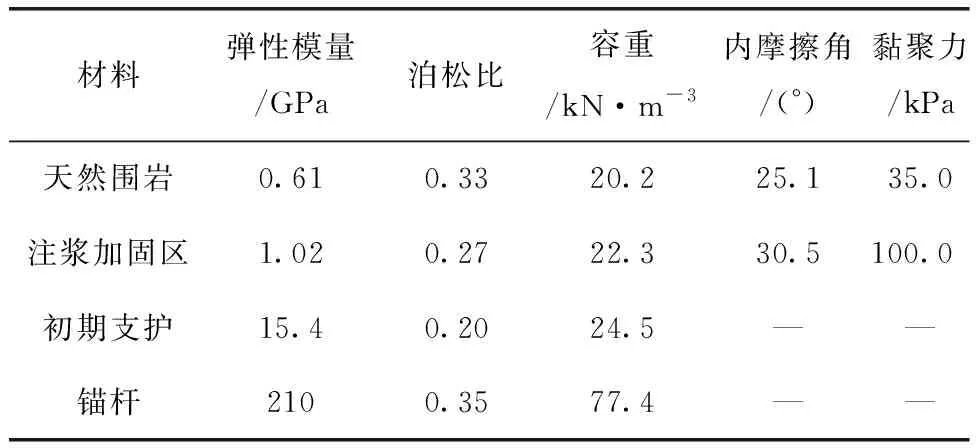

模型材料的物理力學(xué)參數(shù)對(duì)計(jì)算結(jié)果存在直接影響,而降雨入滲作用下巖土體的黏聚力和內(nèi)摩擦角將會(huì)發(fā)生較大的改變,這也是降雨影響圍巖穩(wěn)定性特征的內(nèi)在機(jī)理[7]。研究中結(jié)合相關(guān)規(guī)范和現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查數(shù)據(jù),確定如表1所示的模型材料初始值。計(jì)算過程中根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)取樣的試驗(yàn)室試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)降雨條件下圍巖參數(shù)進(jìn)行調(diào)整并輸入模型,以模擬降雨對(duì)隧洞開挖施工過程中圍巖穩(wěn)定性的影響[8]。

表1 圍巖物理力學(xué)參數(shù)

2.3 計(jì)算方案

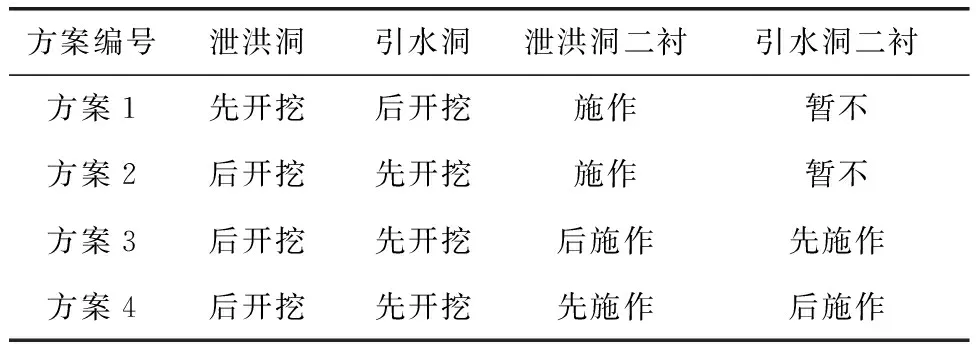

由于背景工程的施工場(chǎng)地較小,在開挖施工過程中會(huì)受到諸多限制,因此,兩洞并不能同時(shí)開挖施工。結(jié)合工程項(xiàng)目部提出的開挖施工方案以及研究的目的和需要,設(shè)置兩洞不同的開挖和二襯施工順序,獲得如表2所示的施工方案。結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕涤晏卣鳎瑫r(shí)考慮計(jì)算量,研究中將降雨時(shí)長設(shè)置為1 d,設(shè)置5 mm/h和10 mm/h兩種降雨雨強(qiáng)。

表2 計(jì)算方案設(shè)計(jì)

3 計(jì)算結(jié)果與分析

3.1 圍巖應(yīng)力

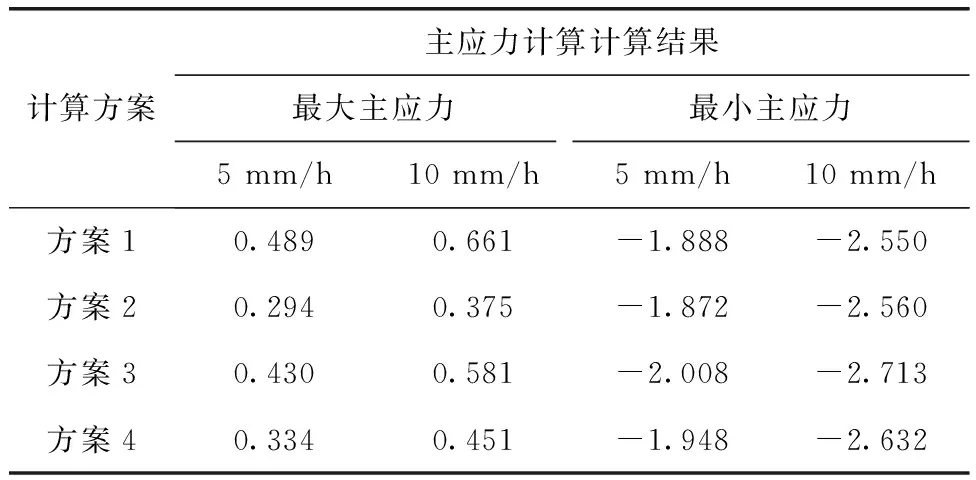

研究中利用構(gòu)建的有限元模型,對(duì)不同施工方案下圍巖應(yīng)力分布進(jìn)行分析計(jì)算,從計(jì)算結(jié)果中提取出不同計(jì)算方案下輸水隧洞圍巖的最大主應(yīng)力和最小主應(yīng)力值,結(jié)果如表3所示。由表中的計(jì)算結(jié)果可以看出,降雨強(qiáng)度對(duì)輸水隧洞圍巖的主應(yīng)力存在比較顯著的影響,降雨強(qiáng)度越大,各方案的最大主應(yīng)力和最小主應(yīng)力值均顯著偏大。由此可見,在強(qiáng)降雨的作用下,隧洞開挖施工過程中的圍巖穩(wěn)定性會(huì)受到顯著影響。從不同方案的計(jì)算結(jié)果對(duì)比來看,方案2和方案1相比,最大主應(yīng)力和最小主應(yīng)力值均明顯偏小,說明方案2比方案1對(duì)控制圍巖應(yīng)力有利。同樣,方案4的最大主應(yīng)力和最小主應(yīng)力值均明顯小于方案3,因此,先施作泄洪洞二襯有利于控制圍巖應(yīng)力。方案4和方案2相比,雖然最大主應(yīng)力和最小主應(yīng)力值偏大,但是,增大幅度有限,方案4有利于縮短工期,提高工程經(jīng)濟(jì)性。因此,從圍巖應(yīng)力計(jì)算結(jié)果來看,方案4最佳。

表3 主應(yīng)力計(jì)算結(jié)果 MPa

3.2 圍巖位移

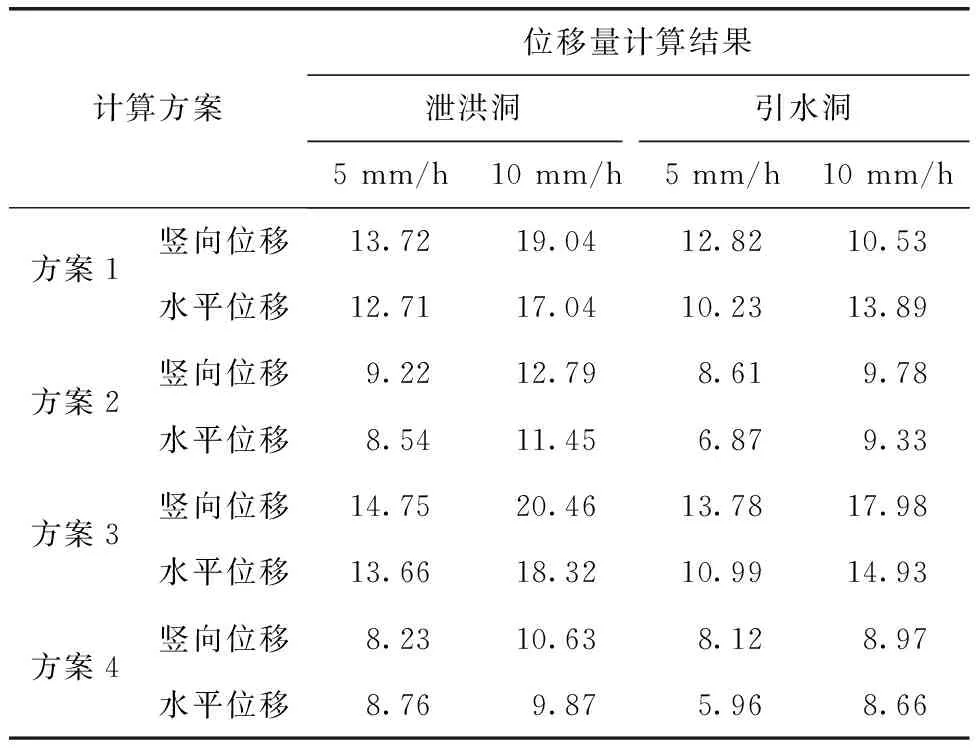

研究中利用構(gòu)建的有限元模型,對(duì)不同施工方案下圍巖位移進(jìn)行分析計(jì)算,從計(jì)算結(jié)果中提取出不同計(jì)算方案下輸水隧洞圍巖的豎向位移和水平位移的最大值,結(jié)果如表4所示。由表中的計(jì)算結(jié)果可以看出,降雨強(qiáng)度對(duì)輸水隧洞圍巖的位移存在比較顯著的影響,降雨強(qiáng)度越大,各方案的各向位移值均顯著偏大。另一方面,泄洪洞的圍巖位移值要大于引水洞,原因應(yīng)該是泄洪洞的斷面相對(duì)較大,因此,更容易引起較大的圍巖位移變形。從不同開挖方案的計(jì)算結(jié)果對(duì)比來看,位移變形的變化和分布規(guī)律與應(yīng)力基本一致,這也從側(cè)面印證了圍巖應(yīng)力變化與位移變形的內(nèi)在關(guān)系。具體來看,方案4的位移變形量整體較小,除了泄洪洞水平位移稍大于方案2之外,其余均為最小。由此可見,方案4對(duì)控制隧洞開挖施工中的位移變形較為有利,為最佳方案。

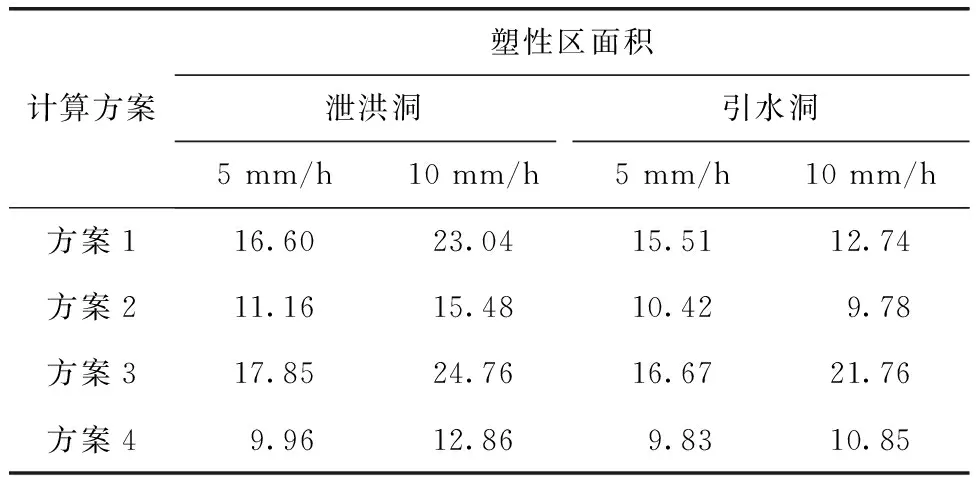

表4 塑性區(qū)面積計(jì)算結(jié)果 m2

表4 位移計(jì)算結(jié)果 mm

3.3 塑性區(qū)

塑性區(qū)是造成圍巖失穩(wěn)破壞的重要因素,是研究地下洞室工程開挖施工中圍巖安全穩(wěn)定性的重要指標(biāo)。研究中利用構(gòu)建的有限元模型,對(duì)不同開挖方案下圍巖的塑性區(qū)分布進(jìn)行模擬計(jì)算,圍巖塑性區(qū)面積結(jié)果如表5所示。由表5可以看出,在降雨條件下隧洞開挖施工過程中,圍巖的塑性區(qū)面積變化規(guī)律與應(yīng)力、位移變化規(guī)律相似,這里不再一一復(fù)述。整體來看,方案4的圍巖塑性區(qū)面積相對(duì)較小,對(duì)保證施工開挖過程中圍巖的安全性和穩(wěn)定性最為有利。

4 結(jié) 論

(1)在降雨條件下,雨強(qiáng)越大隧洞圍巖的應(yīng)力值、位移量和塑性區(qū)面積越大,越不利于圍巖的穩(wěn)定。

(2)在開挖施工過程中,先開挖引水洞比先開挖泄洪洞有利,先進(jìn)行泄洪洞二襯施作比先進(jìn)行引水洞二襯施作有利。

(3)整體來看,方案4的圍巖應(yīng)力值、位移量和塑性區(qū)面積較小,為最佳施工方案,而該方案就是工程項(xiàng)目確定的方案。因此,在持續(xù)強(qiáng)降雨的條件下,不需要對(duì)原方案的施工順序進(jìn)行調(diào)整。

(4)鑒于強(qiáng)降雨條件下圍巖的位移量和塑性區(qū)范圍明顯增大,建議施工中持續(xù)關(guān)注圍巖情況,出現(xiàn)問題及時(shí)處理。