cN0期多灶性分化型甲狀腺癌臨床分析*

孫巖峰,胡 博,金功圣

(蚌埠醫學院第一附屬醫院腫瘤外科,安徽 蚌埠 233099)

目前,甲狀腺癌作為頭頸部常見惡性實體腫瘤,其發病人數呈現逐年上升趨勢[1-2]。而作為最常見類型的分化型甲狀腺癌(DTC),起源于甲狀腺濾泡上皮細胞,約占85%以上[3]。多灶性分化型甲狀腺癌(MDTC)是指腺葉內存在2個及以上DTC癌灶,相對于單灶性分化型甲狀腺癌(SDTC )侵襲性更強,更易發生頸部淋巴結轉移,表現出獨特的生物學特性[4-5]。本文旨在通過回顧性分析78例臨床分期陰性(cN0)MDTC患者和150例cN0期SDTC患者的臨床資料,以期探尋頸中央區淋巴結發生轉移的相關危險因素,從而為外科手術方式的選擇提供參考依據。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1一般資料 選擇2020年1月至2021年12月本院腫瘤外科甲乳病區收治的228例cN0期分化型甲狀腺癌(DTC)患者資料并進行回顧性分析。術者均有豐富的甲狀腺手術經驗。依據癌灶數量分為MDTC組(n=78)和SDTC組(n=150)。MDTC組78例患者中男15例,女63例;年齡24~61歲,平均(38.78±9.62)歲;癌灶最大平均直徑(1.09±0.25)cm,其中49例患者癌灶最大徑>1 cm,29例患者癌灶最大徑≤1 cm;59例患者中央區淋巴結陽性,19例患者中央區淋巴結陰性。MDTC組78例患者中54例患者為雙側多灶,24例為單側多灶;48例患者癌灶數量為2灶,30例患者癌灶數量為3灶及以上。SDTC組150例患者中男39例,女111例;年齡21~64歲,平均(40.12±9.38)歲;癌灶最大平均直徑(1.04±0.19)cm,其中107例患者癌灶最大徑>1 cm,43例患者癌灶最大徑≤1 cm;73例患者中央區淋巴結陽性,77例患者中央區淋巴結陰性。

1.1.2納入與排除標準 納入標準:(1)患者術前經細胞學穿刺考慮為DTC或術中冰凍提示為DTC,且均經術后病理證實。(2)患者術前輔助檢查頸部彩色多普勒超聲和(或)頸部 CT(平掃+增強)未見異常腫大淋巴結(cN0)。排除標準:(1)患者伴有嚴重心、腎等功能不全,從而導致無法手術。(2)患者既往有甲狀腺手術史。(3)腫瘤位于甲狀腺峽部。(4)患者臨床病史資料不齊全。

1.2方法

1.2.1手術方式 所有患者均行甲狀腺手術,局限于單側SDTC且對側腺葉無結節的患者行單側腺葉+峽部切除+患側中央區淋巴結清掃術,MDTC或單側SDTC伴對側腺葉結節的患者行甲狀腺全切術+患側中央區淋巴結清掃術。頸中央區淋巴結主要包括喉前淋巴結,氣管前淋巴結,(左側/右側)氣管旁淋巴結以及右側喉返神經后方淋巴結,術中清掃范圍上界為甲狀軟骨,下界為胸腺,外側界為頸動脈鞘[6]。術中均選擇使用納米炭混懸液進行淋巴結示蹤。

1.2.2指標觀察 統計MDTC組和SDTC組患者的性別、年齡、癌灶直徑,癌灶數量,是否侵犯包膜,中央區淋巴結轉移情況,以及是否合并橋本甲狀腺炎并進行對比分析。

2 結 果

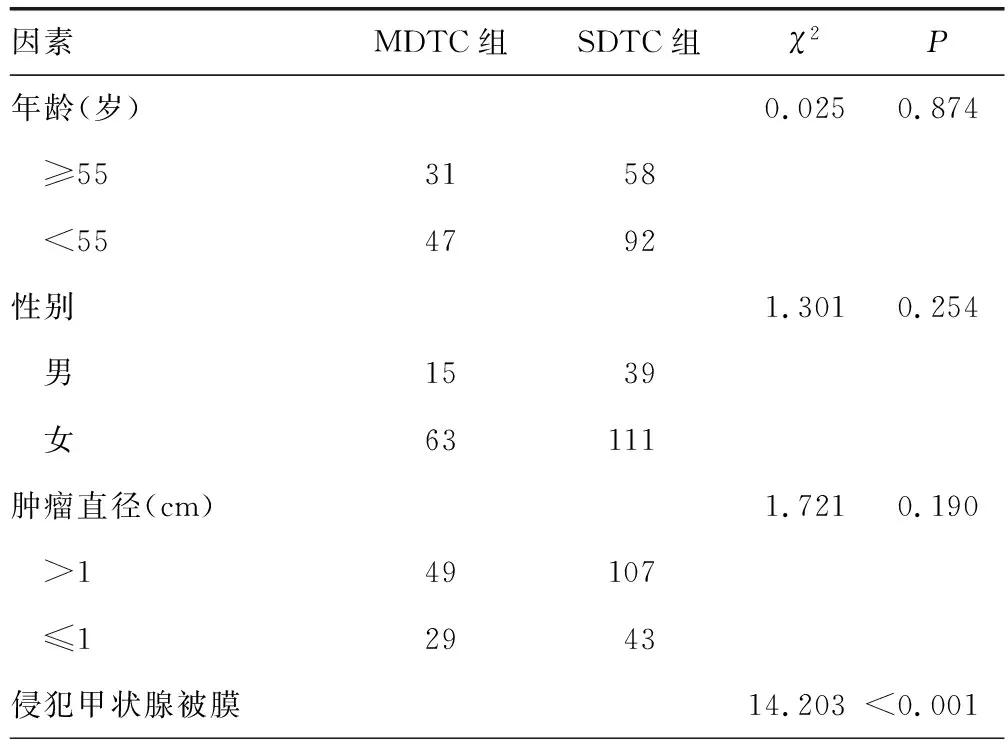

2.1一般資料與病理特征比較 SDTC組和MDTC組在年齡、性別、腫瘤直徑方面比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。但MDTC組患者較SDTC組患者更易侵犯甲狀腺被膜,發生中央區淋巴結轉移,合并橋本氏甲狀腺炎,兩者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 SDTC與MDTC組一般臨床資料與病理特征比較(n)

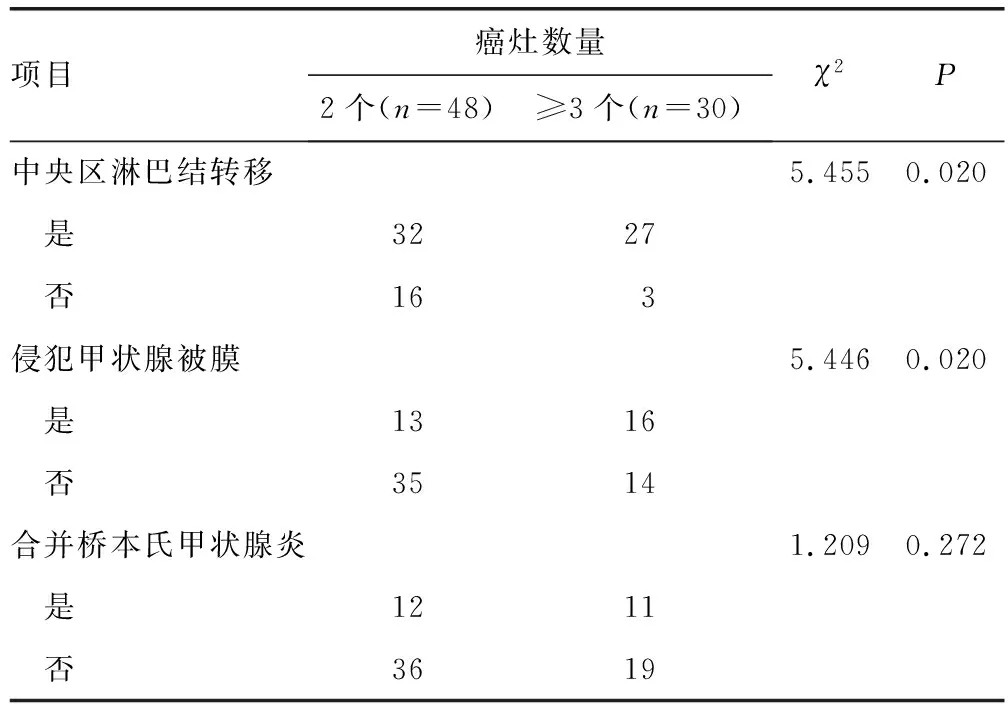

2.2MDTC組中癌灶數量與臨床病理間的相關性 MDTC組中癌灶數量為3灶及以上的患者較癌灶數量為2灶的患者更易侵犯甲狀腺被膜,發生中央區淋巴結轉移,兩者比較,差異有統計學意義(P<0.05);而在合并橋本甲狀腺炎方面,兩者比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 癌灶數量與臨床病理間的關系(n)

2.3中央區淋巴結轉移因素的相關分析

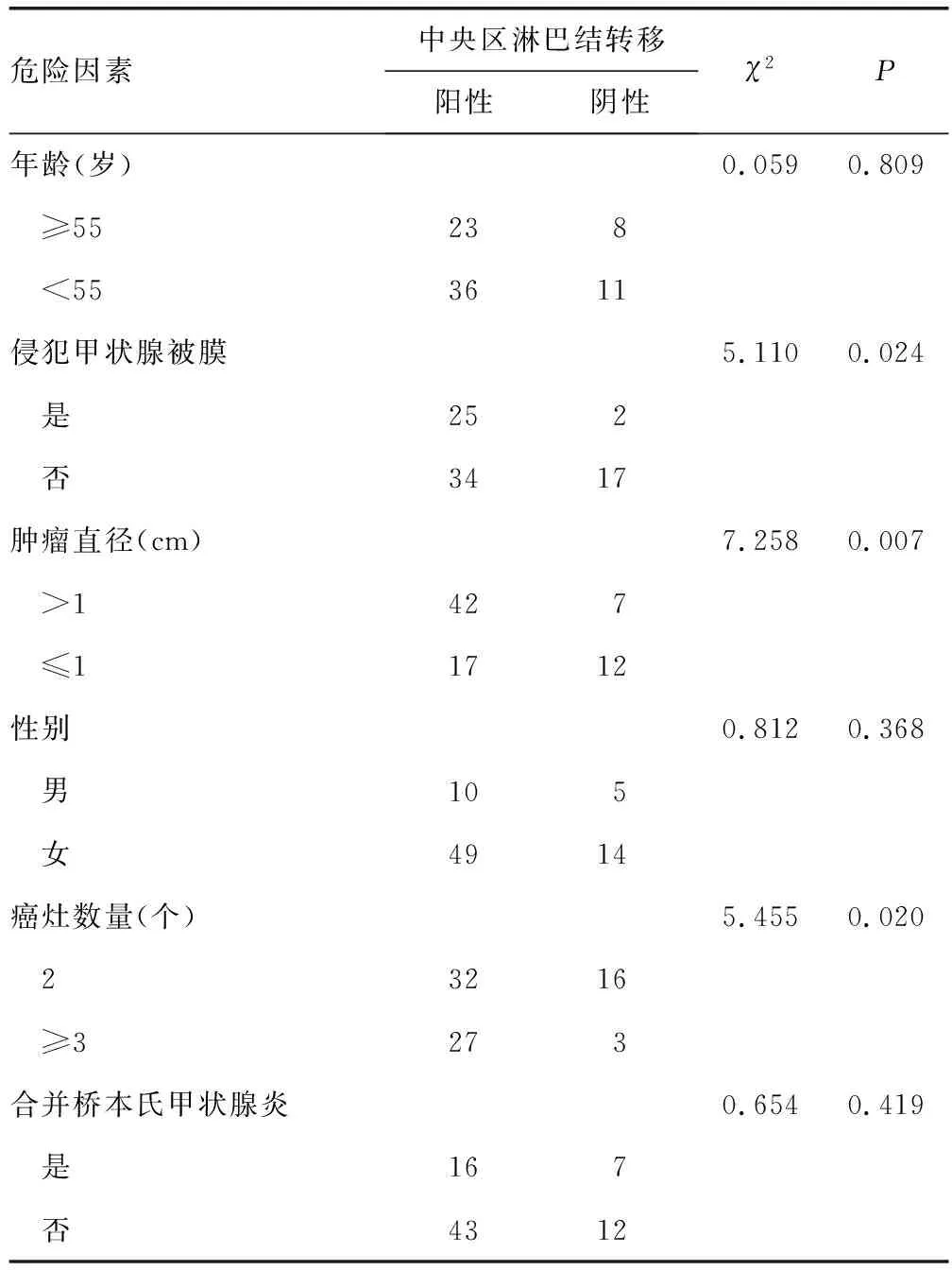

2.3.1中央區淋巴結轉移因素的單因素分析 中央淋巴結轉移情況進行單因素分析結果顯示,侵犯甲狀腺被膜、腫瘤直徑、癌灶數量差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 MDTC組中央區淋巴結單因素分析(n)

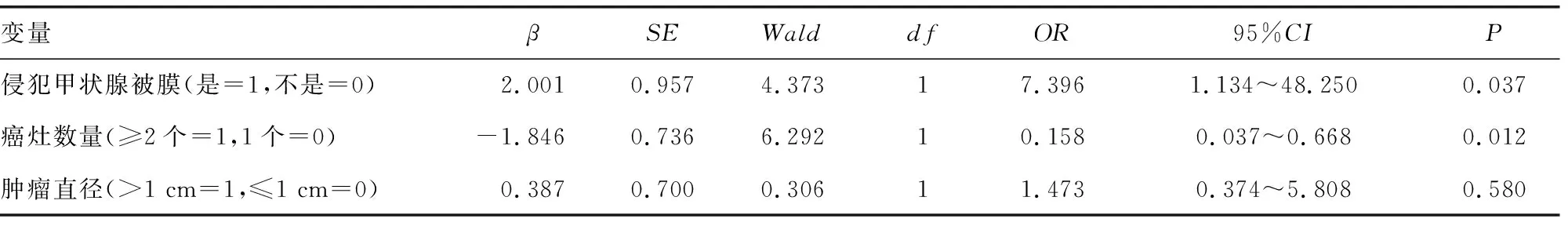

2.3.2中央區淋巴結轉移影響因素的logistic回歸分析 中央淋巴結轉移情況進行logistic回歸分析結果顯示,侵犯甲狀腺被膜、癌灶數量差異有統計學意義(OR=7.396、0.158,P=0.037、0.012),為中央區淋巴結轉移的獨立影響因素。見表4。

表4 MDTC組中央區淋巴結轉移影響因素的logistic回歸分析

3 討 論

甲狀腺癌作為臨床最常見的內分泌腫瘤,在全身惡性腫瘤的比例僅占1%[7],而其中絕大多數為起源于甲狀腺濾泡上皮細胞DTC,約占總體的90%。多灶性為DTC的重要特點之一,約占DTC的18%~80%,其與頸淋巴結轉移關系緊密,多視為判斷預后的重要指標[4,8-9]。對于多灶型的成因目前尚未明確,“單克隆學說”認為多灶型系單灶通過腺體或淋巴結直接播散造成,而“異時獨立起源學說”認為多灶系獨立起源的,相互間無依附關系[4,10-11]。本研究結果顯示,MDTC組更易侵犯甲狀腺被膜,發生中央區淋巴結轉移。同時隨著癌灶數量的增加,侵犯甲狀腺被膜的概率及發生中央區淋巴結轉移的概率也隨之增加。這與多數研究報道一致,突顯出MDTC具有更強的侵襲性[4,8,12-13]。

甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOAB)和甲狀腺球蛋白抗體(TGAB)是甲狀腺常見的自身抗體,常常作為診斷慢性淋巴細胞性甲狀腺炎(即橋本甲狀腺炎)的重要實驗室指標[14-15]。通過收集TPOAB和TGAB2種抗體情況借以判斷橋本甲狀腺炎和DTC之間的關系。目前,針對二者的研究爭論較大。一項meta分析共納入34 488例患者,結果顯示TGAB會導致惡性腫瘤的風險增加[16]。鄭濤等[17]報道甲狀腺自身抗體均增高是中央區淋巴結轉移的高危因素,會增加中央區淋巴結轉移率。然而,王興等[18]報道TPOAB和TGAB增高并不會引起中央區淋巴結轉移增加。本研究結果顯示,相對于SDTC組,MDTC組患者更多合并橋本甲狀腺炎。然而隨著癌灶數量的增加,患者合并橋本甲狀腺炎的數量卻沒有顯著增加。同時在進行中央區轉移因素的相關分析時結果顯示橋本甲狀腺炎不是中央區淋巴結轉移的高危因素。這與相關文獻存在部分結果偏差,可能與研究樣本量較小有關,需要后續大樣本、多中心的臨床試驗進一步明確。

目前,臨床上針對cN0期的DTC患者進行預防性中央區淋巴結清掃存在爭議。一項研究共納入11 569例患者,結果顯示局部復發率并不隨著預防性中央區淋巴結清掃的進行而降低;相反,預防性中央區淋巴結清掃組發生聲帶麻痹、甲狀旁腺功能減退的概率較未預防性清掃組顯著增加[19]。然而,國內對于預防性中央區淋巴結清掃態度較為積極,特別是甲狀腺手術精細化被膜解剖技術的提出及術中納米炭的應用[20],極大降低了相關并發癥的發生。宋洋等[21]研究結果顯示,中央區淋巴結中隱匿性淋巴結轉移率較高,預防性中央區淋巴結清掃有助于避免中央區隱匿性淋巴結轉移。鄭向欣等[22]研究結果顯示,對于MDTC行甲狀腺全切和預防性中央區淋巴結清掃并不引起并發癥的增加。而在一項針對MDTC術后復發風險研究顯示除需行預防性中央區淋巴結清掃外,還應行甲狀腺全切術,從而有效降低術后復發風險,減少二次手術的發生[23]。目前,國內的診療規范也指出,對于多灶性甲狀腺癌可以選擇甲狀腺全切[6]。本研究對中央區淋巴結轉移影響因素進行logistic回歸分析,發現侵犯甲狀腺被膜、癌灶數量是中央區淋巴結轉移的危險因素。因而針對MDTC患者,即使處于cN0期術中對于中央區淋巴結也應積極行預防性清掃,同時可以選擇甲狀腺全切,進而有效降低術后復發風險。

綜上所述,cN0期MDTC患者同樣具有較強的侵襲性,且隨著癌灶數量的增加,侵犯甲狀腺被膜的概率及發生中央區淋巴結轉移的概率也隨之增加。因而對于cN0期MDTC患者應積極行預防性中央區淋巴結清掃,同時可以選擇甲狀腺全切術,術中應注意被膜精細化解剖,合理使用納米炭,預防并發癥的發生。