感物詩學:一個新的詩學類別的誕生*

徐志鴻 北京大學

從最早的《禮記·樂記》,到劉勰(約公元465—約532)的心物交融詩學,再到王國維(1877—1927)的“有我之境”“無我之境”,中國詩學在論述感物過程方面的成就是卓越的。無獨有偶,西方也有悠久的論述感物過程的詩學傳統(tǒng),至少柏拉圖(前427—前347)、亞里士多德(前384—前322)以降的摹仿說已經(jīng)隱含感物過程——摹仿就是一種感物過程,感物過程的詩學討論從柏拉圖、亞里士多德的時代就已經(jīng)開始,只是摹仿論僅僅是隱含了這一過程,沒有像立普斯(Theodor Lipps,1851-1914)、里爾克(Rainer Maria Rilke,1875-1926)那樣詳細論述感物作詩過程的機制而已。立普斯和里爾克只不過是將感物過程問題引入了詩學領域,并且比柏拉圖、亞里士多德的摹仿說更明確地將這個問題當作理論對象論述而已,他們遠遠不是西方最早關注感物過程的詩學理論家。這證明感物過程是中西方詩論家共同關注的問題——并且可以想見,也是其他文明的詩論家共同關注的問題。只要仔細觀察東西方那些討論了感物過程的詩學,比如說劉勰的心物交融詩學,或者里爾克的物詩詩學,便會發(fā)現(xiàn)它們討論的具體問題都十分類似——它們都討論了人與物之間的詩學關系,都討論了感物器官的問題,也都選擇了一種或主觀或客觀的立場。

這些論述了感物過程的詩學很明顯屬于同一個類別,而且它們在中西方的思想史上占據(jù)重要地位,并且可以想見的是,在其他文明應該也有隸屬于這個類別的詩學。但是它并沒有得到足夠的理論總結,至少到目前為止,還沒有一個名詞被來指涉這個詩學類別。無論是中國的“情景交融”,還是西方的“主客體關系”,都不能很好地涵蓋這個詩學類別,因為前者只能指稱劉勰以降的中國詩學傳統(tǒng),而不能指稱類似于里爾克的物詩詩學這樣的極端客觀的詩學,而后者僅僅是這個詩學類別所討論的問題1詩學必須具有理論內容,因此“主客體關系”并不構成一種詩學,因為它并不具有任何理論內容。。本文建議將這種尚未被命名的詩學類別稱之為感物詩學,并對其給出如下定義:

感物詩學是描述詩人感物作詩原理的詩學類型,它由主體和客體兩個成分組成,二者分別由“感”字和“物”字指向。在感物詩學中,主體和客體相互作用,促成作詩的過程,這個過程主體不一定處于在場位置或主動位置,客體也不一定完全被動,具體取決于詩人所持的觀念和感物詩學的理論。感物詩學必須隱含、描述或解釋詩人的感物作詩過程,并強調“感物”與“作詩”兩個必要特征,不包含“感物”則不是感物詩學,不包含“作詩”則是感物哲學。感物詩歌是與感物詩學對應的詩歌類型,它是指詩人感知物體之后所創(chuàng)作的詩歌。

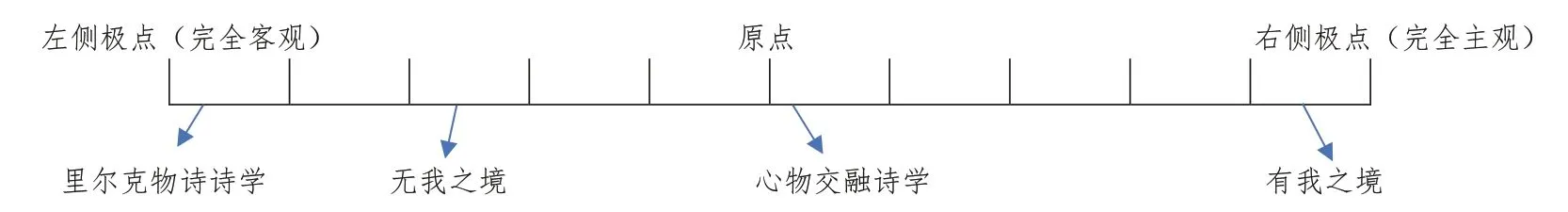

既然是一種詩學類別,它就必然對應著一個多種詩學組成的集合,這些詩學之間就必然有差異。要使感物詩學建立起來,就必須確定其類別范圍和邊界所在,同時必須確定導致其內部諸個體詩學差異的變量所在,而要確定這兩點,就必須從具體的詩學入手進行比較研究。因此,本文主體部分將對劉勰的心物交融詩學,王國維的“有我之境”“無我之境”以及里爾克的物詩詩學進行比較研究,以探究感物詩學的理論范圍何在,是何變量導致了四種詩學的歧異,并最終據(jù)此建立感物詩學的類別體系。該類別體系將以數(shù)軸的形式呈現(xiàn),筆者猜想,既然“主客體關系”是感物詩學的基本問題,那導致其內部理論歧異的變量可能是主客觀性的程度,因此筆者將數(shù)軸上的數(shù)字設定為主觀性的程度,位置越靠左,對應的詩學越為客觀,位置越靠右,對應的詩學越為主觀。當然,根據(jù)筆者的設想,感物詩學應該是一個全人類共有的詩學類別,亦即是說,全人類各個文明都應該擁有屬于感物詩學的詩學思想,但是這樣的設想太過龐大,一篇論文不足以證明它,本文的使命仍舊是拋磚引玉,以上述三種詩學為例,初步建立感物詩學的類別范圍。

本文主體將分為三個部分論述。既然感物詩學由主體和客體兩個部分組成,那么前兩個部分將分別比較這四種詩學在客體和主體方面的不同。第一部分將從里爾克的“必然性”出發(fā)反觀中國的感物詩學,確定二者對于客體的觀念差異;第二部分將從感物器官出發(fā),比較里爾克的“眼睛詩學”和劉勰、王國維的“心的詩學”。在本文的第三部分,筆者將根據(jù)前兩個部分的研究結果確定感物詩學內部歧異的變量,并根據(jù)這一變量建立感物詩學數(shù)軸,以圖像的形式呈現(xiàn)這一詩學類別的內部情況,并以此確立感物詩學類別的誕生。

一、感物詩學中的必然性與偶然性

里爾克的物詩理論主要來源于羅丹(Auguste Rodin,1840-1917)的雕塑藝術與塞尚(Paul Cézanne,1839-1906)的繪畫藝術,同樣地,他的物詩理論內容也大都闡述于論二者的文章或信件中,因此本文關于里爾克物詩理論的論述也基本上基于此。里爾克的物詩理論是一種基于物的必然性的詩學,這是其核心所在,在具體論述時,他本人常常將“必然性”稱為“確定性”。他在1903年8月8 日致露·莎樂美(Lou Salomé,1861-1937)的信中說道:

“羅丹……他比任何人更清楚地看到,人、動物和事物的所有的美都受到關系和時間的威脅,這種美就是一瞬間而已,就是一個在所有時代中來來往往的青春,但不會持久。正是那些他認為美好、必要、不可或缺之物的假象,即美麗的假象,令他憂心忡忡。他希望這些美的假象能夠成為事物,并將其嵌入威脅較小、較平靜和較永恒的空間世界,他將之視為他的任務,并不自覺地將所有的適應法則應用于他的作品,從而使它有機地展開并成為有生命之物。從很早開始,他就已經(jīng)不再‘根據(jù)表面’(auf das Aussehen hin)制作任何東西了……而今天,這一特質在他身上變得如此強烈,幾乎可以說他對他的事物的外表漠不關心;他是如此深刻地體驗它們的存在(Sein)、它們的真實(Wirklichkeit)、它們與不確定性的全面脫離、它們的完整和良好、它們的獨立……”2Rainer Maria Rilke,Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906 (Rainer Maria Rilke: Letters from 1902 to 1906),eds.Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber (Leipzig: Insel-Verlag,1930),112-13.

此處“人、動物和事物”就是“物”(Dinge),里爾克的“物詩”的描寫對象也多屬這三類,而羅丹的目的就是將它們受到“關系和時間的威脅”的美放入“威脅較小、較平靜和較永恒的空間世界”。里爾克解釋了“存在者”和“空間世界”的關系:“因為對他來說,一個作為典范(Vorbild)的物體沒有什么不確定性:在這物體上有上千個小小的表面元素,它們能嚴絲合縫地裝進空間之中,而當他在此之后完成了一件藝術作品時,他的任務就是把這個物更緊密、更牢固、甚至更合適千倍地裝進這個廣闊的空間,這樣就能讓它在人們搖晃它的時候一動不動”3Ibid.,111-12.。“作為典范的物體”就是“沒有什么不確定性”、全面脫離不確定性的物,此時只消將其放入“藝術作品”中,它的存在便會極其堅固,以至于搖晃不動。“空間世界”猶言“藝術空間世界”,是藝術作品內容所在的空間,實際上就是藝術作品。這被嵌入藝術空間的物,便是“藝術之物”(Kunst-Ding):“物是確定的,藝術之物必須更加確定。從所有的偶然事件中抽離出來,從所有的模糊性中抽離出來,從時間中抽離出來,交給空間,它已經(jīng)成為長久存在并足以達至永恒的東西”4Ibid.,112.。“藝術之物”必須比“物”更加確定,而要達到這點,就必須取消所有偶然性、模糊性以及時間,進入藝術作品。

萬物之所以要被“嵌入威脅較小、較平靜和較永恒的空間世界”,是因為它們受到關系和時間的威脅。此處“關系”指物與世界萬物之間關系,即世界對物施加的影響,這種影響會使物失去原本最真實的面貌,而這最真實的面貌正是里爾克所謂的“物之美”——要將物之美嵌入永恒的空間,就必須將其深刻體驗,這就是里爾克所謂的“如此深刻地體驗它們的存在、它們的真實”。“嵌入空間”僅僅是“藝術之物”的必要條件之一,只有與“抽離偶然性、模糊性和時間”合取,雙方才能構成充分必要條件。里爾克說的“偶然性和模糊性”就是事物由于“關系”的影響而獲得的性質,而“藝術之物”就是脫去了這一切性質之物。1907年10月8 日在論塞尚的信中,里爾克說塞尚的畫中的蘋果“完全不再是可食性的,它們變成真真切切的物,在它們頑固的在場性(Vorhandenheit5在海德格爾的哲學體系中,該詞被翻譯為“在手性”或“現(xiàn)成狀態(tài)”,但這是描述那種工具所具有的屬性。此處的蘋果并非工具,這個德語詞匯實際上就是“存在”(Sein)的同義詞,不宜與海德格爾的概念混淆。)中簡直堅不可摧”6(奧)里爾克:《觀看的技藝:里爾克論塞尚書信選》,光哲譯,北京:商務印書館,2019年,第70~71 頁。[ Rainer Maria Rilke,Guankan de yishu: lierke lun saishang shuxinxuan (The Art of Watching: Rilke’s Selected Letters on Cézanne),trans.GUANGZHE,Beijing: The Commercial Press,2019,70-71.]; Rainer Maria Rilke,Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907 (Rainer Maria Rilke: Letters from 1906 to 1907),eds.Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber (Leipzig: Insel-Verlag,1930),361.此處根據(jù)德語原文修改譯文。。“可食性”是蘋果與以蘋果為食的諸物建立的關系導致的性質,因而是不確定性,將蘋果嵌入繪畫的藝術空間之后,它就會被脫離,因而蘋果才能在其存在性中堅不可摧。

里爾克的“存在”“確定性”和“不確定性”可對比亞里士多德“實體”“必然性”“偶然性”。在《范疇篇》中,亞里士多德定義“實體,就其最真正的、第一性的、最確切的意義而言,乃是那既不可以用來述說一個主體又不存在于一個主體里面的東西”。“述說一個主體”的不是實體,而是“屬種”,這是與“實體”相對的概念——說“蘋果”的時候,是在說一個屬種,因為它可以述說許多個主體,而只有說“塞尚《蘋果》中的某個蘋果”才是在說一個實體;說蘋果“紅”的時候,“紅”可以存在于“蘋果”中,因此它不是實體,而“塞尚《蘋果》中的某個蘋果”不能存在于其他主體之中。實體是一個屬種之下的個體,是所有其他范疇的基礎和主體,因而擁有最堅實的存在性7(希)亞里士多德:《范疇篇·解釋篇》,方書春譯,北京:商務印書館,1986年,第12~19 頁。[ Aristotle,Fanchoupian& Jieshipian (Categories & On Interpretation),trans.FANG Shuchun,Beijing: The Commercial Press,1986,12-19.]。實體內部具有屬性,可以分為必然性與偶然性。《形而上學》寫道,偶然性與必然性相對,偶然即非必然8(希)亞里士多德:《形而上學》,吳壽彭譯,北京:商務印書館,1995年,第120~123 頁。[ Aristotle,Xingershangxue(Metaphysics),trans.WU Shoupeng,Beijing: The Commercial Press,1995,120-23.]。“可食用性”在里爾克看來是“不確定性”,因為它是“蘋果”這一屬種的屬性,而并非所有隸屬這一屬種的實體都具有這一特性,比如“塞尚《蘋果》中的某個蘋果”便不具有這一性質,因而必須被脫離——待同類屬性悉數(shù)脫離之后,“塞尚《蘋果》中的某個蘋果”便只剩下必然屬性,因而成為藝術之物。在里爾克的理論體系中,實體對應的應該是確定的“物”,而只有創(chuàng)作藝術作品,在藝術作品的內部空間中建立一個實體,才能成為“藝術之物”。普通的“實體”只是不能成為“屬種”,也不能成為“屬性”,但它可以具有偶然性;而作為“藝術之物”的蘋果則是塞尚嚴格根據(jù)蘋果理式(即柏拉圖所謂的“Eidos”)創(chuàng)造的,它具有蘋果的一切必然屬性,而那些偶然的屬性會被剔除——藝術之物就是完全脫離偶然性,只剩下必然性的實體9當然,塞尚所畫的蘋果并不一定完全符合里爾克的詩學,其中很多蘋果也具有現(xiàn)實中蘋果實體所具有的偶然性,比如1878年《蘋果》中有一個的表皮上有綠色的斑痕,后者不可能是蘋果的必然性。里爾克只是借用他所看到的塞尚畫作闡述自己的詩學思想,他并沒有考慮塞尚的創(chuàng)作理念和全部實踐。另外,雖然里爾克在信件中表達了剔除偶然性的詩學要求,但是這個要求實現(xiàn)難度很大,《新詩集》中也不是每首都能做到這點,但這只是理論和實操之間的差距罷了,并不代表里爾克沒有嚴格執(zhí)行自己的詩學要求。。

與里爾克的物詩詩學不同,心物交融詩學強調偶然性。劉勰關于心物交融詩學的論述主要見于《物色》篇,其篇名便暗含偶然性。鐘其鵬在論文中考辨了南朝大背景下“物色”的意義,該詞在當時諸文本中一個重要的意思是“在時間流逝中變幻的自然物象”,包括天氣現(xiàn)象、四季變化、天文現(xiàn)象,在當時這已經(jīng)是約定俗成的用法10鐘其鵬:《南朝“物色”考辨——〈文選·賦〉“物色”類研究之一》,《廣西師范大學學報(哲學社會科學版)》2011年第47 卷第1 期,第58~63 頁。[ ZHONG Qipeng,“Nanchao ‘wuse’ kaobian: wenxuan fu ‘wuse’ lei yanjiu zhiyi”(On the Signification of wuse in the Southern Dynasties),Guangxi shifan daxue xuebao zhexue shehui kexue ban (Journal of Guangxi Normal University: Philosophy and Social Sciences Edition) 47,no.1 (2014): 58-63.]。《物色》甫一開篇便提到了氣候對物的影響,“春秋代序,陰陽慘舒;物色之動,心亦搖焉。蓋陽氣萌而玄駒步,陰律凝而丹鳥羞;微蟲猶或入感,四時之動物深矣”11(南朝·梁)劉勰著,詹锳義證:《文心雕龍義證》,上海:上海古籍出版社,1989年,第1728 頁。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng (Annotations to Wenxin diaolong),Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House Co.,Ltd.,1989,1728.]。季節(jié)、物色、人心三個環(huán)節(jié)構成了如下鏈式邏輯——季節(jié)更替導致物色變動,物色變動導致人心動搖產生情感。張少康提到了此處陰陽五行說思想的影響,陰陽五行說認為宇宙萬物都是稟陰陽二氣所生,而四季更替又是陰陽二氣流轉的結果,因此四季更替必然會引發(fā)人的內在感應,再加上萬物本就觸動人心,二者疊加,勢必在人的內心引起更強的感動12張少康:《〈文心雕龍〉的物色論——劉勰論文學創(chuàng)作的主觀與客觀》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》1985年第5 期,第95 頁。[ ZHANG Shaokang,“Wenxin diaolong de wuselun: Liu Xie lun wenxuechuangzuo de zhuguan yu keguan”(Wuse Theory in Wenxin Diaolong: Liu Xie on the Subjectivity and Objectivity in Literary Creation),Beijing daxue xuebao zhexue shehuikexue ban (Journal of Peking University: Philosophy & Social Sciences) 5 (1985): 95.]——這就是所謂的“心亦搖焉”,而這種感動的結果就是作詩。不同的季節(jié)存在不同的物色,不同的物色導致不同的情感,因此劉勰羅列了不同季節(jié)之物色給人帶來的不同的情感體驗:“是以獻歲發(fā)春,悅豫之情暢;滔滔孟夏,郁陶之心凝;天高氣清,陰沈之志遠;霰雪無垠,矜肅之慮深。”13(南朝·梁)劉勰著,詹锳義證:《文心雕龍義證》,第1731 頁。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng(Annotations to Wenxin diaolong),1731.]這些情感體驗是四季物色本身的刺激帶來的,二者之間存在因果關聯(lián):春日燠暖,萬物生發(fā),因此人心情愉悅;夏日炎炎,令人不適,因此會心生郁結;秋日蕭瑟,肅殺千里,因此會覺得陰沉;冬日寒冷,雪漫無垠,所以才會有矜肅之慮。

陰陽流轉與季節(jié)更替都會導致外部環(huán)境的變化,進而導致事物的偶然性變化。劉勰認為物的偶然性變化對人心的觸動是作詩的基礎——“歲有其物,物有其容;情以物遷,辭以情發(fā)”14同上,第1732頁。[ Ibid.,1732.]。每個季節(jié)的物都具有不同的偶然性,導致人生發(fā)不同的情感,情感的激動使詩人作詩。心物交融詩學是混合了偶然性與必然性的詩學,劉勰并沒有像里爾克一樣在《物色》中明確要求全面脫離不確定性、偶然事件,甚至在某種程度上突出了客體偶然性的重要性,但是在劉勰的詩學中,偶然性和必然性的地位是一致的,劉勰并不致力于區(qū)分它們,也不像里爾克那樣盡力去避免某一方出現(xiàn)在詩歌中,因此劉勰的詩學應該是二者混合的詩學。

王國維區(qū)分了“有我之境”與“無我之境”兩種觀物過程,前者為“以我觀物,故物皆著我之色彩”,后者為“以物觀物,故不知何者為我,何者為物”。“物皆著我之色彩”,即客體被賦予主體性,對于客體而言,這些外來的屬性自然是偶然性。這描述了“有我之境”觀物過程中,主體主動賦予客體偶然性的行為,這甚至不同于劉勰的偶然性,后者由客觀季節(jié)賦予事物,是客觀的,而王國維則發(fā)現(xiàn)了詩人主動賦予客體偶然性的行為,這偶然性是主觀的。而“不知何者為我,何者為物”則有些許微妙,它的姿態(tài)是客觀的,但沒有像里爾克那樣極端、主動地剔除偶然性,王國維并不在意客體的屬性到底是偶然的還是必然的,客體只要是客觀存在的便足矣,無論是偶然性還是必然性,都只是客觀存在所呈現(xiàn)出的樣態(tài)而已,它們并不影響客觀存在這一事實本身。

劉勰和王國維都不在意偶然性與必然性的分異,甚至重視起偶然性來,這明顯來自一個共同的傳統(tǒng)。這種觀物視角在中國古代詩歌中比較常見,古代詩人不像里爾克那樣用極端的方式探究客體的本質,對于他們而言,偶然性與必然性都是客觀存在的一部分,強行將偶然性剔除反而是不客觀的,因為它違反了“隨物宛轉”的原則,這也是里爾克無法做到完全客觀的原因(詳后)。然而,由于在劉勰和王國維的詩學中,主觀意志在詩中的作用比里爾克大,因此物詩詩學仍然更客觀一些。

中國古代詩人常常利用季節(jié)的偶然性景象來表達心境,這些景象中的偶然性甚至能幫助詩人突出意象。比如《天凈沙·秋思》寫“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬”,第一句與第三句都是秋季常見景象,詩人所用的形容詞也多是偶然性,“枯”“老”“昏”是秋季干燥寒冷導致植物枯萎、動物活力降低的結果,“瘦”也并非“馬”的必然性。這些偶然性被賦予客體之后形成了十分具有秋意對的景象,進而折射出抒情主體“斷腸人在天涯”的心境,倘將這些偶然性換更為不受季節(jié)變更影響的必然性,主體的心境未必能體現(xiàn)得如此淋漓盡致。

二、眼睛與心——論感物詩學的感官問題

在《布里格手記》中,里爾克說他在學習觀看,通過這種觀看,“一切都更深地進入我,并不在素來終止處停留”,觀看所得悉數(shù)進入他的內在,他不知道那里會發(fā)生什么15(奧)里爾克:《布里格手記》,陳早譯,上海:華東師范大學出版社,2019年,第17 頁。[ Rainer Maria Rilke,Bulige shouji (The Notebooks of Malte Laurids Brigge),trans.CHEN Zao,Shanghai: East China Normal University Press,2019,17.]在1903年7月25 日致莎樂美的信中,里爾克說了一句措辭相似的話:“我真正感覺到的物過于深入地墜落到我的內心中,墜落,一直墜落幾年之久,最終使我失去了把這種狀況從我心中消除的力量”。詳見里爾克、莎樂美:《我想對你說,親愛的——里爾克與莎樂美書信選》,寧瑛、鐘長盛譯,上海: 華東師范大學出版社,2011,第46 頁。[ Rainer Maria Rilke,Lou Andreas-Salomé,Wo xiang dui ni shuo,qin’aide: Lierke yu Shalemei shuxinxuan (I Want to Tell You,My Dear:Selected Letters between Rilke and Salomé),trans.NING Ying,ZHONG Changsheng,Shanghai: East China Normal University Press,2011,46.]。通過觀看,里爾克讓外物進入他的內部,并通過這樣的進入創(chuàng)作物詩。這種觀看必須是赤裸的,因為它必須盡可能阻止詩人的主體性進入客體成為偶然性。馮至(1905-1993)在《里爾克——為十周年祭日作》中說里爾克:“一件件的事物在他周圍,都像剛剛從上帝手里做成;他呢,赤裸裸地脫去文化的衣裳,用原始的眼睛來觀看”16馮至:《馮至全集第四卷》,石家莊:河北教育出版社,1999年,第84~85頁。[ FENG Zhi,Feng Zhi quanji (Complete Works of Feng Zhi) ,vol.4,Shijiazhuang: Hebei’s Education Press,1999,84-85.],這是一個詩人對另外一個詩人的洞見17(德)埃琳娜·拉魯卡·韋伯(Elena-Raluca Weber)在論文中援引了一系列學者關于“純粹的觀看”的論述以描述里爾克在創(chuàng)作物詩時所使用的那種觀看方式,這些“純粹的觀看”具有相同的特點,即它們都如孩童般天真,沒有偏見,它們就類似于“一只無辜的眼睛,可以完全不帶偏見地看待世界”,或相當于“一個盲人成功進行了白內障手術之后”的情況,由于缺乏了特定的感性直觀的依據(jù),即空間、物體、顏色,或“缺乏看的技術的練習”,這個盲人能以與眾不同的方式接近所看到的現(xiàn)實。詳見Elena-Raluca Weber,“Sehen lernen: Den Text mit Augen ver-sehen-Rilke und Cézanne”(Learning to Watch: Watching the Text with Eyes-Rilke and Cézanne),Temeswarer Beitr?ge Zur Germanistik 9 (2012): 11-15。這證明,里爾克的“純粹的觀看”不僅僅是馮至個人的解讀,德語世界的學者也這么看待里爾克的感物方式。[ Elena-Raluca Weber,“Sehen lernen: Den Text mit Augen ver-sehen-Rilke und Cézanne”(Learning to Watch: Watching the Text with Eyes-Rilke and Cézanne),Temeswarer Beitr?ge Zur Germanistik 9 (2012): 11-15.This proves that Feng Zhi’s commentary on Rilke’s “pure seeing” is not merely a personal interpretation,but an opinion shared also by scholars in the German-speaking world.]。

里爾克就是這樣赤裸而原始地觀看著世間萬物,事物的“面”(Oberfl?che)則是他要觀看的地方。他在《羅丹論》中說道:“這時候羅丹已發(fā)現(xiàn)了他的藝術的基本元素——或者說,他的宇宙的細胞。這就是‘面’,那大小各異、重點各異的精確的‘面’,無論什么都應該由它完成”18(奧)里爾克:《羅丹論》,梁宗岱譯,桂林:廣西師范大學出版社,2002年,第15頁。[ Rainer Maria Rilke,Luodanlun(Auguste Rodin),trans.LIANG Zongdai,Guilin: Guangxi Normal University Press,2002,15.] Rainer Maria Rilke,S?mtlich Werke (Complete Works of Rilke),vol.v (Frankurft am Main: Insel-Verlag,1987),150.根據(jù)德語原版修改漢譯。。在德語中,“面”一詞表示與“內部”相對應的物體的表皮或表面,而里爾克所觀看的正是這向人的眼睛敞開的事物的表面,但這并不意味著里爾克并不致力于發(fā)掘物的本質,相反,正是通過對事物表面的觀看,使得里爾克能夠剝去它們身上的偶然性,洞見它們真實的存在——這即是事物的本質真相所在。

對物的觀看并不是一蹴而就的,需要經(jīng)過長時間的“工作與忍耐”,物體才會向詩人展現(xiàn)自己的存在。赫爾曼·庫尼施(Hermann Kunisch)將工作視為對形成藝術作品的條件的努力尋找,使世界的某一部分成為詩人的任務,并使這樣的部分在詩歌之中獲得其實在性。詩人必須等待事物向自己敞開才能寫作,對詩人而言,事物向自己敞開是一種恩典,不能強求,只能在忍耐中靜待它的到來。忍耐就是在作為藝術材料的物面前靜心等待,直到它們將自己的真實的存在顯現(xiàn)出來19Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry) (Berlin:Duncker & Humblot,1975),70-71.。在這個過程中,物是主導者,是給予恩典者,它是物詩得以寫作的原因,而詩人是奉獻者,是為物的出現(xiàn)辛勤勞作,而且這種過程是曠日持久的,因此才需要忍耐。里爾克所謂的“工作”實際上包含兩個方面,一方面,詩人必須一直觀看客體,盡可能多地吸收其“無數(shù)的表面元素”,另一方面,詩人必須盡可能地提高表達能力,“將注意力毫無保留地凝聚在形式不斷提高的要求上20(德)霍爾特胡森:《里爾克》,魏育青譯,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1988年,第112 頁。[ Hans Egon Holthusen,Lierke (Rilke),trans.WEI Yusen,Beijing: SDX Joint Publishing Company,1988,112.]”。

里爾克物詩的創(chuàng)作機制是這樣的:秉持“工作而忍耐”的原則,在日復一日的工作中,等待著物敞開它的存在,由于這種等待曠日持久,因此詩人必須學會忍耐;這種工作的具體方式是,赤裸地對作為客體的物的表面進行觀看,以期洞見物的必然屬性,將其身上的偶然性(次要意義)悉數(shù)剝落,并在藝術作品(即物詩)中將其作為最真實的存在者制作出來(即將其“客觀地說”出來)。

庫尼施對此機制有一段精彩的總結,與上述總結相差無幾,茲引用之以作對照:

“在漫長的斗爭和努力中,他強迫自己在幾年時間里,一步一步地吸收早已成為他‘任務’的事物的一個又一個細節(jié),并將其寫入詩中,轉變?yōu)橛谰每梢娭铮徊辉傧裨缦饶菢樱盟母星榘鼑挛铮蛊涑蔀樗那榈娜萜鳌5@一切也意味著剝去事物的隨機性、暫時性,并在其中暴露出它們的本質性,以及它們在外部顯現(xiàn)的內在面孔21Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry),125.”。

里爾克在《布里格手記》中說自己觀看的東西都進入了他的內在,而他不知道會發(fā)生什么,這實際上就是庫尼施所說的“一步一步地吸收……事物的一個又一個細節(jié)”,或里爾克自己在信件中所說的將“無數(shù)個小的表面元素”裝進藝術作品(空間)。經(jīng)過曠日持久的工作,詩人盡最大可能地將最多的客體表面的細節(jié)感知入心靈之中,最終根據(jù)這些感知寫詩。這種寫詩方式明顯來自羅丹和塞尚的影響——西方視覺藝術家注重寫實,他們必須盡最大可能地觀察盡客體的每一絲細節(jié),才能確保作品的寫實性。

里爾克對視覺藝術的吸收打破了西方古希臘以來詩歌與視覺藝術的嚴格分界,也打破了古希臘以來“神賜靈感”的傳統(tǒng)。古希臘對視覺藝術和非視覺藝術有著嚴格的分界,他們的藝術概念“被建立起來包括各種視覺藝術,但卻把詩歌除外”,這是因為“‘藝術’(τεχνη)一詞適用于每一件運用技巧完成的作品,也就是依照常規(guī)與法則所產生的作品”,詩歌不屬于這個范疇,因為它是靈感的藝術,無法通過任何藝術規(guī)則或理論創(chuàng)作,只能詩人體內的神明賜予22(波)瓦迪斯瓦夫·塔塔爾凱維奇:《西方六大美學觀念史》,劉文潭譯,上海:上海譯文出版社,2013年,第90~102頁。[ W?adys?aw Tatarkiewicz,Xifang liuda meixueguannian shi (A History of Six Ideas),trans.LIU Wentan,Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,2013,90-102.]。這種對視覺藝術和非視覺藝術的分類在歐洲流行了很長時間,19世紀尼采《悲劇的誕生》中的日神藝術和酒神藝術就明顯繼承自這個思想23(德)尼采:《悲劇的誕生》,孫周興譯,北京:商務印書館,2011年。[ Friedrich Wilhelm Nietzsche,Beiju de dansheng(The Birth of Tragedy),trans.SUN Zhouxing,Beijing: The Commercial Press,2011.];“神賜靈感”說也從古希臘一直傳遞到了現(xiàn)代。里爾克的詩學無疑是對這兩大傳統(tǒng)的反叛:他將視覺藝術的創(chuàng)作方法應用于詩歌,這本身就打破了傳統(tǒng)的分類,雖然詩歌的形象化在當時已經(jīng)很普遍了,但是運用視覺藝術創(chuàng)作詩歌還是少數(shù);里爾克此舉也使得詩歌也變成非靈感性的、可以通過藝術規(guī)則創(chuàng)作的作品,因此打破了“神賜靈感”說。這是里爾克對西方詩學的極大貢獻,而這兩大貢獻的核心和前提都在于對于眼睛的運用——必須要依靠眼睛才能觀物,而觀物是視覺藝術的基本做法,同時要打破“神賜靈感”說,也只能依靠視覺藝術的創(chuàng)作方法。

若說里爾克是眼睛的詩學,那劉勰的“心物交融詩學”便是心的詩學。劉勰的感物詩學以感物為起點,而感物的過程實際上就是“物色之動,心亦搖焉”24(南朝·梁)劉勰著,詹锳義證:《文心雕龍義證》,第1728 頁。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng(Annotations to Wenxin diaolong),1728.],對于劉勰而言,作詩過程必須從“以心感物”開始。這就與里爾克的“赤裸裸的觀看”完全不同——里爾克的觀看盡最大可能地剔除了主體性的影響,因此完全能夠防止主體性作為偶然性進入客體身上,而且與此同時,里爾克的觀看是有知性參與的感知行為,知性會幫助主體篩汰掉物的非必然性;但“以心感物”是主體性對客體的感性體驗,很少允許知性介入,因此主體獲得的客體是偶然性與必然性的雜多,而且主體性會進入客體身上成為偶然性。

心物交融詩學的感物器官“心”是主思維和情感的器官,因而是思維和情感的代名詞,但與此同時也在某些語境下泛指人的感性及感性直觀。“心”受到物的刺激,因此產生出形象,詩人由感知到的形象作詩,在這個過程中,“心”又作為思維和情感器官,幫助詩人思維客體,并在思維中將其與自身情感聯(lián)想到一起(聯(lián)類無窮)。在這個過程中,“心”已經(jīng)是主體所有主體性的代名詞了,它使得客體在心物交融過程中被主體性改變,因此變得詩化、主體化——因此,“心”作為感物器官的一大重要功能便是將客體主體化。

相比之下,里爾克的物詩詩學的感物器官為“眼睛”,因為它的基礎動作是“觀看”,而不是劉勰的“感”,它不具有主體化的功能。眼睛是人類最直觀的感受器官,它因此能夠捕捉到更多的客體細節(jié),眼睛所看的是客體的“面”,上引庫尼施的話已經(jīng)將這個過程描述得十分明晰,正是通過“一步一步地吸收早已成為他‘任務’的事物的一個又一個細節(jié)”,里爾克才能“剝去事物的隨機性、暫時性,并在其中暴露出它們的本質,以及它們在外部顯現(xiàn)的內在面孔”。與“心”相比,“眼睛”是更客觀的感覺器官,它并不思考,也不感受,因此不會作出任何屬人的判斷,因此更無法進入詩歌之中,奪取物的在場地位——按照里爾克的邏輯,判斷等于不客觀——,它只是呈現(xiàn),因此規(guī)避了任何主體性的介入。里爾克很少對物的行為作出判斷,他只是客觀地寫出他之所見。

王國維強調了“觀”的重要性,表面上這似乎是一種眼睛的詩學,但只消細讀一下王國維關于“觀”的論述,就會發(fā)現(xiàn)這仍是一種心的詩學。在《人間詞話》第六十則,王國維提到“詩人對宇宙人生,須入乎其內,又須出乎其外。入乎其內,故能寫之;出乎其外,故能觀之。入乎其內,故有生氣;出乎其外,故有高致”25(清)王國維著,彭玉平評注:《人間詞話》,北京:中華書局,2014年,第159 頁。[ WANG Guowei,PENG Yuping,Renjiancihua (Poetic Remarks in the Human World),Beijing: Zhonghua Book Company,2014,159.]。這里的觀已經(jīng)不僅僅是“以我觀物”“以物觀物”時的“觀察”之意,而是一種超越性的審美觀照,猶言“洞察”“洞見”。“入乎其內”是寫詩的第一步,要求詩人“由表入里,入乎宇宙萬物和人生思想感情之深層”,而“出乎其外”則是第二步,即超出客體之外,洞見宇宙人生之底蘊26同上,第161頁。[ Ibid.,161.]。劉勰所強調的“心感”屬于王國維的“入乎其內”的范疇,實際上中國古代情景交融詩學從根本上都屬于“入乎其內”的范疇,但“出乎其外”也并非王國維原創(chuàng),“出入”問題在中國古代已經(jīng)不斷被提及,王昌齡、蘇軾、周濟倡、龔自珍都提到過這個問題,并表達了與王國維類似的思想,龔自珍的“善出說”已經(jīng)具有“洞徹事物底蘊”之意,正如彭玉平所說,王國維的“出入說”實際上是對諸家之討論的“更精當更深刻的提煉和概括”27同上,第162頁。[ Ibid.,162.]。

王國維的“觀”并不是實指,它是一個象征,象征著詩人對事物規(guī)律的領悟。因此,與其說它是里爾克的“觀看”那樣的眼睛的工作,不如說它是“心”對于事物超越性的領悟。它并不涉及對于事物表面的觀看,“入乎其內”是經(jīng)驗事物,“出乎其外”是對事物的知性思考,二者偶爾涉及視覺,但總的來說是體驗和思索,這是“心”要做的事情。王國維的詩學并不排斥偶然性,宇宙也好,人生也罷,不確定性、偶然性都是它們的規(guī)律中必不可少的一部分,不應消除。彭玉平說“入乎其內”近乎“有我之境”,“出乎其外”近乎“無我之境”,這是正確的:“入乎其內”的過程中人很容易讓客體沾染上自己的主體性,而“出乎其外”又回到了更加客觀的角度,避免了因主體性與客體性混合而導致詩人無法獲得客體真實面貌的情況。這也說明“無我之境”是更加客觀的詩學,而“有我之境”是更加主觀的詩學。

三、客體在場與主體在場——感物詩學數(shù)軸的建立

從上兩節(jié)的論述不難得出如下結論:里爾克的物詩詩學剔除了所有的偶然性以突出事物的必然性,因此客體變得前所未有地真實、巨大,以至于主體在物詩中近乎不存在,同時他以眼睛為感物器官,進一步規(guī)避了主體性的進入,這導致在里爾克的物詩中,客體常常占據(jù)在場地位,而主體常常隱遁于無形;劉勰的心物交融詩學是心的詩學,雖然他尊重客體的客觀規(guī)律(“隨物宛轉”),但客體最終仍要為主體性的表達服務(“與心徘徊”),因此在這個過程中,占據(jù)在場地位的仍舊是主體,但是由于劉勰“隨物宛轉”的要求,其主體的在場程度不及“有我之境”這種客體完全不在場的詩學高。

從上述結論不難引出如下觀點:作為類別范疇,感物詩學的內部差異在于作為認識主體的人和作為認識客體的物,哪方處于在場地位。一般而言,人處于在場地位的感物詩學更加主觀,而物處于在場地位則相反。為了更直觀地理解感物詩學這一類別,筆者將感物詩學具象化為數(shù)軸,數(shù)軸上的數(shù)字代表主觀性程度,越靠左,主觀性越弱,客觀性越強,靠右則相反。

數(shù)軸左側的極點只是一個極端理想的概念,在現(xiàn)實中并不可能存在,因為人類不可能擁有完全的客觀。里爾克的物詩理論與這一極點近似,但他也不可能完全擺脫主觀的因素。里爾克不可能像科學文獻那樣描摹物態(tài)的所有方面,他只能摘取視覺所及范圍可以代表客體作為物質實體存在的那些方面進行描摹,這一過程已經(jīng)包含了主觀因素的介入。里爾克在挑選偶然性與必然性的時候,主體性也不知不覺滲入了——畢竟,一個屬性到底是必然性還是偶然性,全由遴選的主體定奪,而且在里爾克洞見客體本質的過程中,他的知性也必然要發(fā)揮作用,并且,正如上文中所看到的那樣,完全剔除事物的偶然性并不意味著完全客觀,所有的自然物都是偶然性與必然性的雜多,客觀規(guī)律也必須容納偶然性,才能反映真實的世界。里爾克的詩學比王國維的“無我之境”更加客觀,不是因為它比后者更加拒絕偶然性,而是因為它的藝術實踐——物詩——將主體性壓制到了極致,幾乎為零,而“無我之境”仍舊有“我”的存在。

里爾克的物詩詩學是現(xiàn)存最為客觀的詩學之一。他極力剔除偶然性,也是為了物體能夠達到更高一層的客觀性——從這一點上看,可以說里爾克的詩學是人類認識“物自體”的又一次重要的努力。如此看來,里爾克確實是向客觀性沖刺的詩學,然而事實上事物的客觀存在永遠包含偶然性,因此,里爾克向客觀性奮進的努力實際上將他自己推回了非客觀性的界域。里爾克的極端客觀性也體現(xiàn)在感物器官上,關于這點,上文已經(jīng)詳細論述過。里爾克的客觀性還體現(xiàn)在他的詩歌創(chuàng)作之中,《新詩集》的讀者常常會發(fā)現(xiàn),物詩經(jīng)常只包含第三人稱,第一人稱在詩歌中極少出現(xiàn),這些詩歌中甚至完全沒有詩歌作者的想法,有的只是物體外貌、動作等存在方式的一個又一個描寫和隱喻——在里爾克的物詩中,甚至連隱喻也僅僅是突出客體存在方式的修辭工具,而不是用于表達主體性的工具28在一本關于里爾克的研究指南中,沃爾夫岡·穆勒(Wolfgang Müller)通過對數(shù)個物詩的隱喻的分析,發(fā)現(xiàn)這些詩歌的隱喻加深了對于客體的描寫,亦即突出了對于客體的感知強度。詳見Manfred Engel,und Dorothea Lauterbach,Rilke-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung (A Companion to Rilke about His Life,Works and Impact) (Stuttgart & Weimar: Verlag J.B.Metzler & Springer,2013),307-11。因此,在里爾克的詩中,隱喻的大量使用實際上是為了讓讀者更能領會事物的客觀存在方式。[ More details in Engel,Manfred,und Dorothea Lauterbach.Rilke-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung (A Companion of Rilke about His Life,Works and Impact) (Stuttgart & Weimar: Verlag J.B.Metzler & Springer,2013),307-11.Thus,in Rilke’s Dinggedichte,the extensive use of metaphors actually serves to make the reader more sensitive to the things,as well as their being.]。

里爾克最重要的詩學信條就是“客觀地說”(das sachlich Sagen),他將這個詞組分解為兩個部分:“客觀性”(sachlich)與“說”(Sagen)。所謂客觀性,指藝術家必須要“客觀地”看待事物,與事物保持客觀的關系,才能為事物創(chuàng)造屬于它的存在。在這種“客觀的”關系之中,藝術家的使命是將“有條件的變成無條件的,將偶然的變成必然的”,創(chuàng)作出藝術作品和詩歌,以便“將模糊的東西變成事物”。在這個過程中,“事物被從它們的暫時性中抽離出來,從它們的局部使用中抽離出來,并且只被制作成真正的‘實在性’”,物的外在性(即上文所說的“面”)“被剝奪了‘次要意義’,淪為一種‘頑固的存在’”。上面命題中的第二個部分“說”是與“愛”(Lieben)相對的一個動作,“說意味著讓事物成為它自己,而愛意味著‘判斷’”,而這種判斷意味著人不再公正地看待事物,因而并不是藝術家的處理方式,而是外行人的處理方式29Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry),83-85.,在這個語境下,“愛”實際上是人類各種主體性的代名詞,而作為“愛”之否定的“說”無疑是里爾克剔除主體性最重要的一步。從“客觀地說”這一命題可以看出里爾克對于客觀性的極致渴求。

王國維的“無我之境”也是數(shù)軸原點左側的詩學,但它比里爾克的物詩詩學更靠右。“以物觀物,故不知何者為我,何者為物”,主體性完全渾融于客體之中,二者難分彼此,但是其中仍有“我”存在,它并沒有像里爾克那樣主動取消主體性,而是將其消隱于客體之中,其目的并不是表達客體的存在,而仍舊是借客體表達主體,只不過客體擁有了在場地位而已。比如“采菊東籬下,悠然見南山”一句,物象確實占據(jù)了詩歌的畫面,但它的終極目的仍是抒發(fā)主體的心境。相形之下,里爾克的物詩詩學的所有目的就是為了表達物體的存在,這些物體與他本人的情感、意志或思想完全無關,因而里爾克的物詩詩學具有更加極端的客觀性。

數(shù)軸右側的極點同樣不可能存在,即使是最抽象的形狀,比如圓點或線條,也具有客體性,將客體性取消就相當于沒有客體。沒有客體的詩學或詩歌只有純粹的感情,它們是完全沒有外物介入的抒情詩,完全不納入感物詩學的考慮范圍。較為接近右側極點的是王國維的“有我之境”,上文說道,“有我之境”對應“以我觀物”,但它實際上是心的詩學,因為它也對應“入乎其內”,后者要求詩人深刻體驗物性。表面上看,“入乎其內”似乎不涉及主體性,但是王國維將它與“出乎其外”相對,后者表示跳出對客體的體驗,隔岸觀火,以達至洞徹底蘊。倘若“入乎其內”即能洞鑒,又何必“出乎其外”?這說明,至少在王國維看來,“入乎其內”時,主體身在物中,主體性與客體性高度混同,因此無法完全理解客體,因此才必須跳出來。同樣是主客體性的混同,“入乎其內”與“無我之境”有著程度上的差異,并因此具有質的不同。“無我之境”的主體性雖然也與客體性混同,但它占比很小,客體性占據(jù)了整個視線——詩歌中看到的完全只有物,讀者必須到達物的深層才能看到主體的影子;而“入乎其內”則是主體性完全代替了客體性,客體的表面只有主體性,極少有客體性。

占據(jù)感物詩學數(shù)軸原點位置的是一個極其理想化地平衡著的,但同時也不可能存在的感物詩學,因為這樣就意味著主客體在場情況相同,要么它們同時在場,要么同時不在場,而這是不可能的,因為在感物詩學中,主客體必有一個在場,一個不在場。心物交融詩學是最接近原點的感物詩學,它位于原點偏右的位置。劉勰在《物色篇》中以《詩經(jīng)》為創(chuàng)作范本,要求詩人在感物作詩過程中“隨物宛轉”的同時,也要“與心徘徊”30(南朝梁)劉勰著,詹锳義證:《文心雕龍義證》,第1733 頁。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng(Annotations to Wenxin diaolong),1733.]。正如王元化所說,這是要求詩人在“物我對峙”中統(tǒng)一雙方矛盾,并使得“物我交融”最終完成31王元化:《文心雕龍講疏》,桂林:廣西師范大學出版社,2004年,第97 頁。[ WANG Yuanhua,Wenxindiaolong jiangshu (Studies on Wenxin Diaolong),Guilin: Guangxi Normal University Press,2004,97.]。心物交融詩學要求詩人“以心為主去駕馭客觀事物”,“客觀的‘物’乃是經(jīng)過了作家主觀的‘心’的改造的。但是,這并不是一種主觀隨意的改造,而是在‘隨物宛轉’、即不違背客觀事物本身規(guī)律性的前提下的改造,所以,客體雖是服從于主體的,卻又是并不喪失它本身的自然本性的”32張少康:《〈文心雕龍〉的物色論——劉勰論文學創(chuàng)作的主觀與客觀》,第96 頁。[ ZHANG Shaokang,“Wenxin diaolong de wuselun: Liu Xie lun wenxuechuangzuo de zhuguan yu keguan”(Wuse Theory in Wenxin Diaolong: Liu Xie on the Subjectivity and Objectivity in Literary Creation),96.]。這證明,心物交融詩學仍舊是以主體為在場者的感物詩學,但由于它對主客體統(tǒng)一的高度要求,它在數(shù)軸中應當處于原點附近偏右的位置。

通過上文的分析,可以得出如下數(shù)軸(見下圖),它分別代表了本文中四種感物詩學在這一類別數(shù)軸中的位置:

感物詩學數(shù)軸

在客體在場的感物詩學中,客體在事實上已經(jīng)成了藝術場域中的主體,而主體也由于自己的不在場地位而成為客體。里爾克的物詩詩學就是這樣的詩學。正如庫尼施所說,里爾克物詩的目的是為了“制造、建造物”33Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry),125.,那他為什么要建造事物呢?在1903年7月25 日致莎樂美的信中,他向莎樂美抱怨巴黎帶給他的強烈的恐懼,他想通過建造物來證明自己的存在性,以防自己被剛來巴黎時感受到的各種恐懼(即“痛苦的重大的日常生活經(jīng)驗”)所吞噬34(奧)里爾克、(德)莎樂美:《我想對你說,親愛的——里爾克與莎樂美書信選》,第46頁。[ Rainer Maria Rilke,Lou Andreas-Salomé,Wo xiang dui ni shuo,qin’aide: Lierke yu Shalemei shuxinxuan (I Want to Tell You,My Dear: Selected Letters between Rilke and Salomé),46.],這就是所謂的恐懼造物。在此之前的7月18 日,他已經(jīng)在致莎樂美的信中描述了這種恐懼。與此同時,在同一封信中,他描述了另外一個人恐懼造物的過程,那是一個罹患舞蹈癥的瘋人,他拿著一個手杖手舞足蹈,這個手杖仿佛成為了他所有的力量和全部意志,他極度依賴它。這個手杖是這個恐懼之人最大的慰藉,就像《新詩集》諸物對于里爾克而言是其恐懼之慰藉一般,在信件末尾,他說“假如我能夠制造我經(jīng)歷的這些恐懼,假如我能夠從它們中間創(chuàng)造物,真正的靜物,快樂和自由的靜物,如果它們是這樣的物,從中可以得到安慰的話,那么在我這兒就什么都不會發(fā)生了”35同上,第37~43頁。[ Ibid.,37-43.]。

“恐懼造物”意味著里爾克需要通過在物詩中創(chuàng)造客體來獲得心靈上的慰藉,正是將深入他心靈的物一步一步地在藝術空間中創(chuàng)造出來,巴黎帶來的這種存在恐懼才得以紓解。也正是由于這些物是被創(chuàng)造出來的,而不是里爾克對自然物的單純模仿,因此它們才能在詩中成為主體、獲得獨立自主性。在這一點上,可以類比柏拉圖的“理式”概念,在《理想國》第十卷中,柏拉圖區(qū)分了三種床,神造之床,工匠之床與畫家之床,神造之床就是自然的床。是本質的床,即“床”的理式,是普遍之床;工匠之床是神造之床的個體,是個別之床;而畫家之床則是前兩種床的模仿,距離真實十分遙遠36(希)柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,北京:商務印書館,2019年,第392~397 頁。[ Plato,Lixiangguo(Republic),trans.GUO Binhe,ZHANG Zhuming,Beijing,The Commercial Press,2019,392-97.]。里爾克的物詩無疑是“神造之床”,而不是對于“工匠之床”的模仿。神造物與人造物或者模仿之物最大的區(qū)別就是,神造物是具有主體性的,而人造物隸屬于人,被人的主體性客體化。一只神造的雞,即自然出生、成長的雞,無論是否被豢養(yǎng),它可以依據(jù)自己的意志覓食、生存,但一只畫里面的雞卻沒有這種主體性,這一點也適用于非生物。里爾克詩中的物的主體性、獨立自主性就來自這種“神造性”。此處的“神造性”并不指創(chuàng)造物詩的里爾克是神明,而是在強調該里爾克物詩中的物能夠像自然中的生物、非生物一樣獨立存在、生長。本·哈金森(Ben Hutchinson)在其專著中就注意到了物詩中客體的這種主體性。他將物詩視作內部無限運動的藝術品,認為里爾克的“存在”是以“成為”(Werden;Becoming)為前提的,并將藝術之物視作不斷形成、成長(Wachsen)的客體37Ben Hutchinson,Rilke’s Poetics of Becoming (New York: Modern Humanities Research Association and Routledge,2006),1-3 & 92-115.。這涉及了里爾克的詩學概念“物的成為”(Dingwerdung),這是藝術之物在物詩中不斷成熟的過程,藝術之物因此也可以被稱為“正在成為者”(Werdende),其結果是《秋日》中“被壓入濃酒”的成熟果實。在1907年10月9 日致妻子克拉拉的信中,他將“物的成為”用于解釋塞尚的概念“實現(xiàn)”(réalisation),他說“令人信服、使物成為、通過對客體之體驗將現(xiàn)實推至不滅的境界,這三者似乎正是他最內在的工作的目標”38Rainer Maria Rilke,Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907 (Rainer Maria Rilke: Letters from 1906 to 1907),364.。“實現(xiàn)”是“réaliser”的名詞化形式,后者指“使……現(xiàn)實化”或“使……成為現(xiàn)實”,因此,“物的成為”正是在藝術作品中將客體變?yōu)楝F(xiàn)實的過程,“成為”也正是變成現(xiàn)實的過程。范·登·布洛克(Claire Y.van den Broek)在論文中,認為《新詩集》諸物是自主性極高的客體,它甚至將詩人和讀者都視作了他者。通過將藝術主體和觀看主體他者化,客體控制了整首詩的詩境,成了詩歌中的唯一在場者39Claire Y.van den Broek,“How the Panther Stole the Poem: The Search for Alterity in Rilke’s Dinggedichte,”Monatshefte 105,no.2 (2013): 225-46.,這淋漓盡致地體現(xiàn)了物詩之中,主體(人)成為客體,客體(物)成為主體的奇特現(xiàn)象。正是由于客體成了主體,因此它們才能夠“存在”和“成為”,它們才能夠“實現(xiàn)”(成為現(xiàn)實),這都要歸功于里爾克的造物之功。

這種客體成為主體的情況在“無我之境”中也有出現(xiàn),“采菊東籬下,悠然見南山”中,菊花、東籬和南山都仍舊是其自身,三者構成了一個詩中的自然景色。而在“有我之境”中,客體的主體性就不再顯露,取而代之的是奪舍了客體的主體性,“淚眼問花花不語,亂紅飛過秋千去”句中的花很明顯不是客觀存在之花,而是沾染上主體性的花。

在本文分析的末尾,還須作一點說明。雖然本文一直強調,里爾克的詩學較中國詩學更為客觀,但這并不代表物詩詩學就高于中國的詩學。每種詩學都是基于某個文化對于詩歌的評價標準建立的理論體系,里爾克的詩學建立在其個人對于客觀存在性的極致追求之上,并不普適,倘若中國古人讀到里爾克的物詩,后者不一定會得到正面的評價,因為中國古代崇尚“詩言志”,詩歌最重要的用途就是表達主觀情志,而這正是里爾克的物詩缺失的東西。由此可見,主客觀性只是感物詩學的客觀屬性,并不作為其藝術價值的參考標準,是主觀還是客觀只是詩人和詩論者的選擇而已。

余 論

感物詩學不僅是詩學,更是視覺藝術的理論,因為感物詩歌和視覺藝術都講究在藝術作品空間中創(chuàng)造形象。因此,里爾克的物詩詩學與中國感物詩學的差異從根本上是視覺藝術觀念的差異。里爾克的詩學從根本上脫胎于羅丹的雕塑與塞尚的繪畫,可以視作是西方最重要的兩種視覺藝術在詩歌藝術領域的延伸;而中國最重要的兩大視覺藝術是書法和繪畫,二者都以意境為審美旨歸,因此從根本上說,它們都是詩性的40宗白華在《美學散步》中提出的觀點與筆者類似,他認為“中國畫以書法為骨,以詩境為靈魂,詩、書、畫同屬于一境層。西畫以建筑空間為間架,以雕塑人體為對象,建筑、雕刻、油畫同屬于一境層”。將中國的詩、書、畫視為內核相同、形式相異的藝術形式,西方的建筑、雕刻、油畫。參見:宗白華:《美學散步》,上海:上海人民出版社,2015年,第141頁。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),Shanghai: Shanghai People’s Press,2015,141.],劉勰和王國維所代表的情景交融傳統(tǒng)正是以意境為核心的詩傳統(tǒng),因此與書法、繪畫旨歸一致。里爾克的詩學以西方視覺藝術為靈魂,而中國視覺藝術以感物詩學為靈魂。

所謂意境,就是“藝術家以心靈映射萬象,代山川而立言,他所表現(xiàn)的是主觀的生命情調與客觀的自然景象交融互滲,成就一個鳶飛魚躍,活潑玲瓏,淵然而深的靈境;這靈境就是構成藝術之所以為藝術的‘意境’”41宗白華:《美學散步》,第77頁。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),77.],對于宗白華(1897—1986)而言,這個說法適用于中國古代所有藝術。從字面意思便可探知“意境”一詞的內涵,意就是主觀情意以及精神內核(也就是筆者所說的主體性),而境則是客觀景物(也就是筆者所說的客體性),二者并列出現(xiàn)時代表“‘情’與‘景’的合一”42李鐸:《王國維的境界與意境論》,《華南師范大學學報(社會科學版)》2004年第4 期,第53~54 頁。[ LI Duo,“Wang Guowei de jingjie yu yijinglun”(WANG Guo-wei’s Theory of Jingjie and Yijing),Huanan shifan daxue xuebao shehuikexue ban (Journal of South China Normal University: Social Science Edition) No.4 (2004): 53-54.],這就又回到了中國詩學的情景交融(或心物交融)傳統(tǒng),進一步證明了中國藝術與詩學的關系。只有站在意境的角度,才能理解中國視覺藝術和感物詩學的非寫實特性,以及它們?yōu)槭裁匆员磉_主觀情意為最終目的——即使是“無我之境”這樣極度客觀的詩學類型,它也以表達“我”作為最終目標;即使是劉勰所謂“曲寫毫芥”的山水詩,這些詩歌的狀物也都為情感表達服務,最能體現(xiàn)劉勰之“曲寫毫芥”者莫過于謝靈運(385—433),然而他的現(xiàn)代注者顧紹柏也認為“在他(按:謝靈運)的詩中找不到任何與情無關的所謂純客觀描繪”43(東晉)謝靈運著,顧紹柏校注:《謝靈運集校注》,鄭州:中州古籍出版社,1987年,第21 頁。[ XIE Lingyun,GU Shaobo,Xie Lingyun ji jiaozhu (Annotations to Xie Lingyun’s Complete Works),Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Texts Press,1987,21.]。寫實性對于藝術家和詩人而言只是次要之物,更加重要的是要通過景物來表達自己主觀的情志和精神內核。六朝齊的畫論家謝赫提出繪畫“六法”:氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經(jīng)營位置、傳移模寫44宗白華:《美學散步》,第55頁。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),55.]。其中與寫實性相關的“應物象形”與“隨類賦彩”僅在第三第四位,它們讓位于“氣韻生動”和“骨法用筆”,前二者目的無疑都是為了塑造意境,只有氣韻生動才能突出鮮活的意境,不然就是死境,只有骨相立得住才能突出客體的形象,不然就是呆板的死物,而在這中間,主體性是必然要發(fā)揮作用的,氣韻和骨相都是主體對客體形象進行闡釋、升華之后的產物。中國畫也講究“遷想妙得”,靠內心體會,把自己的想象遷入客體內部,把握客體真正神情45同上,第57頁。[ Ibid.,57.],這實際上就是“心物交融”或主客體結合的過程。

與此相對,西方視覺藝術則以寫實為特性,以理想之美為最終旨歸。正如宗白華總結的那樣,西方繪畫的空間性脫胎于建筑藝術,而寫實性脫胎于古希臘雕塑46同上,第137~160頁。[ Ibid.,137-60.]。達芬奇(1452—1519)在《畫論》中說“圓描(宗白華按:即立體的雕塑式的描繪法)是繪畫的主體與靈魂”,又說“最可夸獎的繪畫是最能形似的繪畫”47同上,第148頁。[ Ibid.,148.]。萊辛(Gotthold Ephraim Lessing,1729-1781)認為,詩和繪畫的共同特點就是它們都將“不在目前的東西表現(xiàn)為就像在目前的,把外形表現(xiàn)為現(xiàn)實”48(德)萊辛:《拉奧孔》,朱光潛譯,北京:商務印書館,2017年,第1 頁。[ Gotthold Ephraim Lessing,La’aokong(Laocoon),trans.ZHU Guangqian,Beijing: The Commercial Press,2017,1.],這無疑是在暗示寫實性是詩歌和繪畫的基本特質,再加上萊辛在書中提到的詩歌大部分為史詩或戲劇,這兩種文體很明顯屬于造型藝術,因此在萊辛看來,寫實性就是造型藝術的基本特征。無論是達芬奇還是萊辛,他們都在強調西方觀念中寫實性對于視覺藝術的重要性。上文說道雕塑是西方視覺藝術的鼻祖,而雕塑在古希臘時代的目的是“要把感性素材雕刻成人體的理想形式”49(德)黑格爾:《美學第一卷》,朱光潛譯,北京:商務印書館,2017年,第107 頁。[ Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Meixue (Aesthetics),vol.1,trans.ZHU Guangqian,Beijing: The Commercial Press,2017,107.],即再現(xiàn)神的形象,宗白華用柏拉圖的“理式”去理解雕塑的藝術理想,認為“它們的人體雕像是人類永久的理想范型,是人世間的神境”50宗白華:《美學散步》,第147頁。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),147.],這個說法命中肯綮。這種對于人體理想狀態(tài)的描摹后來又普遍化為對所有物體理想化狀態(tài)的描摹。另一方面,萊辛在《拉奧孔》中提到“在古希臘人來看,美是造形藝術的最高法律”51(德)萊辛:《拉奧孔》,第15頁。[ Gotthold Ephraim Lessing,La’aokong (Laocoon),15.],因此表現(xiàn)物體的理想美是視覺藝術的最終目標,也是所有好的視覺藝術的基本特征。“凡是為造形藝術所能追求的其他東西,如果和美不相容,就須讓路給美;如果和美相容,也至少須服從美”52同上。[ Ibid.],因此,西方視覺藝術的一切創(chuàng)造活動都需要圍繞美來進行,而所謂的美,也就是能夠使人愉快的幻覺(T?uschung)53同上,第1頁。[ Ibid.,1.]。與中國古代藝術家想要表達的主客體性結合的“意境”相比,這種“美”是客觀的,它在大部分時候不需要“意”的摻入,只需要一個“象”(T?uschung)即可,這個“象”必須要與它所摹仿的那個自然物體高度相似的同時,又體現(xiàn)出這個自然物體最美麗的模樣,但無論是對相似性的要求,還是對這種美的理想性的要求,它都是客觀的,相似性和美的理式都是客觀存在的,不以人的意志為轉移。西方視覺藝術的這種理想在西方古代詩學中也有所體現(xiàn),亞里士多德在《詩學》中說一切詩歌“總的來說都是摹仿”54(希)亞里士多德:《詩學》,陳中梅譯,北京:商務印書館,2005年,第27 頁。[ Aristotle,Shixue (Poetics),trans.CHEN Zhongmei,Beijing: The Commercial Press,2005,27.],實際上就是就詩歌形象的寫實性來說的;他在第二章說“喜劇傾向于表現(xiàn)比今天的人差的人,悲劇則傾向于表現(xiàn)比今天的人好的人”55同上,第38頁。[ Ibid.,38.],這也是在講人物形象(即戲劇的摹仿對象)的理想性的問題。

中國視覺藝術以詩歌為靈魂,因此都普遍體現(xiàn)了中國感物詩學所要求的“心物交融”,以及表達主觀情志的特點;中國感物詩學是心的詩學,相應地,無論是繪畫要求的氣韻生動、遷想妙得,還是書法的骨法用筆,都是從心出發(fā)的藝術精神力在視覺藝術中的體現(xiàn),“意境”之“意”已經(jīng)是“心”的客觀化產物了;中國感物詩學不辨偶然性與必然性,相應地,正如宗白華所說:“藝術的意境,因人因地因情因景的不同,現(xiàn)出種種色相,如摩尼珠,幻出多樣的美”56宗白華:《美學散步》,第78頁。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),78.],中國繪畫是線條的藝術,重意味、形態(tài)而不重寫實,因而有時候連物體的必然性都會忽略,但中國繪畫也注重以小觀大的全局性,因而會將偶然性與必然性都收入其中,甚至有時候會借偶然性表現(xiàn)意境,比如王維的《輞川圖》左下角就是一艘將艤之舟,正是靠這艘小舟,王維將輞川的靜謐、悠遠體現(xiàn)了出來。里爾克的物詩詩學脫胎于西方視覺藝術:他對物體的“觀看”以及“客觀地說”體現(xiàn)了西方視覺藝術“寫實”的基本要求,而他對于物體偶然性的堅決剔除,對于必然性的極致追求,以及在藝術空間造物,使其成為“成為者”(Werdende)或“存在者”(Seiende)因而使其具有“神造性”的藝術目標,又明顯繼承自西方視覺藝術以“理想美”為最高法律的傳統(tǒng)思想。雖然劉勰和王國維的詩學在數(shù)軸上位置差異很大,但他們之間并沒有質的差異,都是以人的情志為藝術目標的詩學,而“無我之境”與里爾克的物詩詩學在數(shù)軸上的位置接近,卻仍舊極其不同,這是因為它們的藝術目標完全不同——里爾克是為了表現(xiàn)客觀就已經(jīng)存在的美,而“無我之境”終究仍要回歸到那個隱沒于物中的“我”身上。從視覺藝術與感物詩學的對應關系不難看出,二者之間是具有繼承關系的,感物詩學之間的差異可以擴展到整個視覺藝術層面,甚至可以說是除了音樂以外的整個藝術層面鑒照,個別感物詩學的理想也可以投射到整個藝術的層面理解,感物詩學的許多定律也可以用來解釋藝術的特征和規(guī)律。因此,從這一點上看,感物詩學實際上是藝術理論——只要它得到足夠的理論發(fā)掘,就能有潛力言說一切以形象為基礎的藝術。