土工管袋脫水工藝在城市內湖生態清淤中的應用

丘富順,胡云飛

(中交上航(福建)交通建設工程有限公司,福建廈門 361000)

引言

十八大以來黨中央高度重視生態文明建設,我國生態環境狀況得到了持續改善。隨著城市化進程的不斷推進,城市生態環境整治越來越普遍,山水林田湖草系統的治理愈加完善,而江河湖整治作為其中的重要一環,也越來越受重視。為了徹底清除水體污染物,恢復水清景美,需要進行內源整治,主要的施工方法是生態清淤。但是隨著環保意識的不斷提高,清理上來的淤泥如何處理越來越受關注[1]。

土工管袋脫水工藝[2]具有完全封閉、環保性好、耗能小、無需設備維護的優勢[3],近年來已成為淤泥脫水處理的重要技術手段。然而隨著城市用地的不斷緊缺,該工藝占地面積大的問題逐漸凸顯。

本文以廈門市筼筜湖清淤項目為背景,對該工程首次提出的前端篩分濃縮中轉至異地灌袋脫水的設計理念進行介紹,簡述該工藝的控制要點,總結施工經驗教訓并提出相應的優化措施,探討在供地困難的城市清淤工程中解決淤泥處理的新思路。

1 工程概況

筼筜湖作為廈門市最大的海水湖泊,周邊高樓林立,是重要的行政辦公及居住中心,不但充當了城市“會客廳”,還承擔了廈門本島約1/3 區域的防洪排澇任務。筼筜湖生態環境整治提升一期工程位于廈門市思明區,主要施工內容包括筼筜湖1.5 km2水域清淤、淤泥濃縮脫水外運處置、護岸修復及生態修復等。

2 脫水方案

由于清淤淤泥不滿足海拋要求,因此僅能進行陸上處理。為了克服用地不足,突破淤泥出島運輸能力的瓶頸,滿足環保要求并優化工程投資,提出了先在島內濃縮減量,再采用泥駁船運輸至島外進行異地土工灌袋脫水處理的方案,這是針對城市內湖清淤的特殊性提出的一種新思路,是常規土工管袋脫水工藝的升級版。

設計方案為:采用環保清淤船對筼筜湖100萬m3污染底泥進行水下清淤,得到總量約674萬m3泥漿,通過管道先輸送至島內西堤處理廠進行垃圾篩分及濃縮減量至180 萬m3后進入儲泥池,再用柱塞泵管道輸送至同益碼頭上船,由泥駁船運輸至島外海滄吹泥平臺后管道輸送到半月島進行土工管袋脫水,干化至含水率60 %以下后,采用智能環保運輸車外運至資源化處置公司。

3 施工方法

3.1 篩分

筼筜湖清理出的674 萬m3淤泥首先經管道輸送到西堤篩分站,使用泥水分離器(振動篩+旋流器+洗砂機)進行處理,去除淤泥中夾帶的貝殼、垃圾及粗顆粒等。該設備兼具篩分過濾及洗砂功能,其中配備的旋流器能過濾泥漿中粒徑大于0.075 mm 的顆粒。經泥水分離器處理后,泥漿進入初沉池,該工序在提供干凈泥漿的同時,可為后端處理節省成本。本項目勘探的清淤底泥顆粒分布見表1。

3.2 濃縮

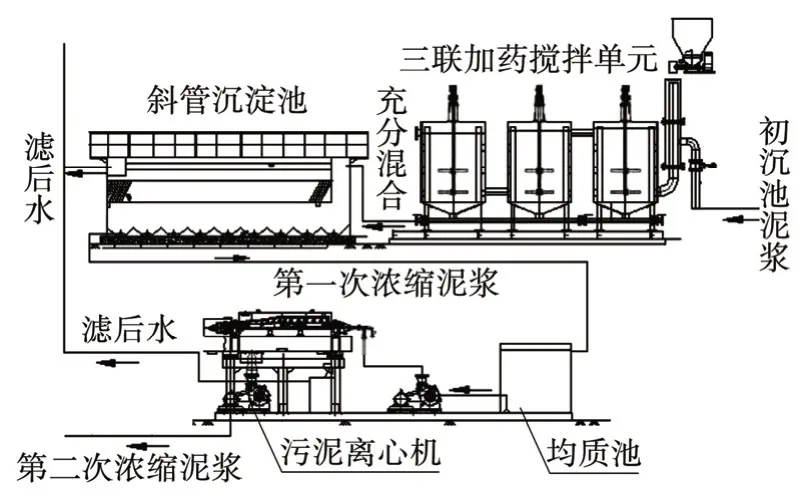

為了提高濃度,減少后續的船運量,泥漿經篩分進入初沉池后,首先排掉經過分級沉淀后的上清液,底部泥漿(約300 萬m3)抽至濃縮站(三聯加藥攪拌單元+斜管沉淀池+污泥離心機)進行再次濃縮減量處理。該工序主要通過添加絮凝藥劑并與泥漿充分混合,使泥漿在斜管沉淀池產生泥水分離,過濾掉一部分水后提高泥漿濃度。經斜管沉淀池后,泥漿再通過離心機進行二次濃縮,最終泥漿(約180 萬m3)排入儲泥池。

圖2 濃縮工藝圖

3.3 中轉

由于西堤處理廠沒有足夠的場地用于土工管袋脫水,儲泥池的泥漿需中轉至異地進行脫水。首先用柱塞泵將儲泥池的泥漿泵送1.3 km 到同益碼頭裝駁,其次泥駁船滿載運輸16 km 至海滄區馬鑾灣內吹泥平臺(貨船加工的臨時固定平臺),最后由吹泥平臺將泥漿從泥駁泵送500 m 至半月島均質池進行灌袋。半月島為政府臨時儲備用地,上面暫無其它構筑物,遠離居民區且交通便利,此次租地面積10 ha,不僅成本低,也充分激活了該地塊的價值。

3.4 土工管袋脫水

脫水場地按設計要求建設完成后,用渣漿泵從均質池中抽出泥漿,在管道內與絮凝藥劑充分混合均勻后充灌至土工管袋,土工管袋內的淤泥在絮凝藥劑及自重作用下沉積到底部,頂部清水在管袋收縮力及液體壓力作用下經過管袋孔隙滲透排出[4]。每個土工管袋需反復充灌多次,直至整個土工管袋充滿淤泥后停止作業。待管袋內淤泥脫水固結至含水率小于60 %后,采用挖掘機配合智能環保車運輸至資源化處置公司。

4 控制要點

4.1 濃度控制

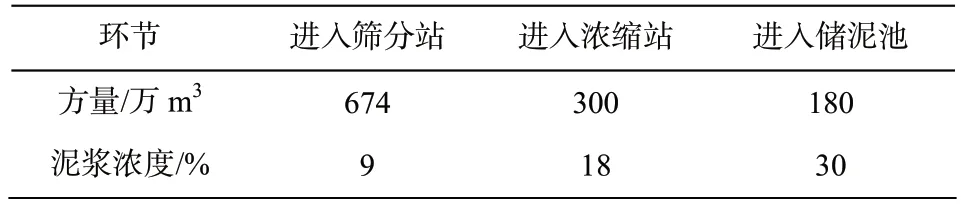

泥漿濃度直接關系到后續海上泥駁的轉運量,不但影響施工成本,也制約著管袋的脫水時間,因此泥漿濃度的控制尤其重要。為了充分掌握各環節處理的淤泥總量及濃度,分別在篩分站前端、濃縮站前端及同益碼頭安裝了流量計,全程了解湖里上來的泥漿總量、進入濃縮站的泥漿總量以及船運總量。另外配備了數臺干燥儀,隨時對篩分站泥漿、濃縮站泥漿及儲泥池泥漿進行濃度檢測,做到動態跟蹤,方便后續進行濃度調控。各環節泥漿處理總量及濃度指標見表2。

表2 泥漿處理量及濃度指標

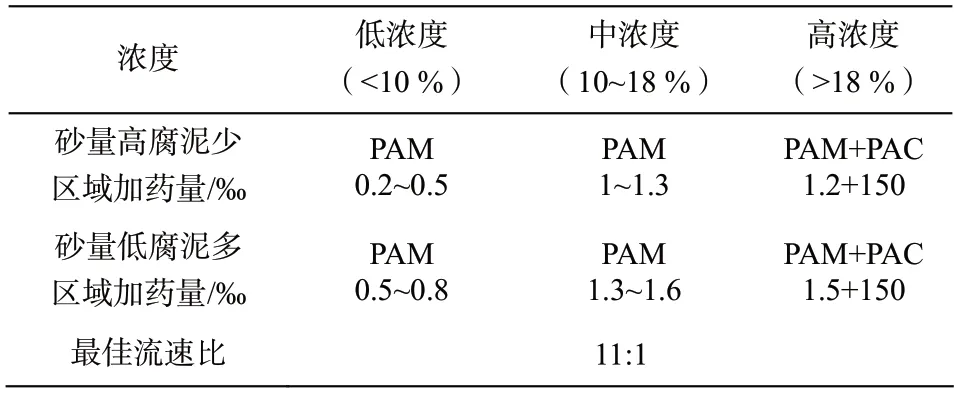

表3 藥劑配比

4.2 絮凝藥劑配比

為了使濃縮脫水過程達到要求,提高處理效果并不浪費藥劑,確定有效適用的絮凝藥劑及配比是本項目的重點[5]。為此前期場建階段即同步開始進行市場咨詢,成立試驗室聯合廠家到場取樣檢測分析淤泥成分,并結合現場實際濃度做好配比試驗,最終經參建各方共同試驗見證確定:選型方面,通過選取PAM 陽離子與無機藥劑(PAC、4546)及Q系列有機藥劑在沉降、污泥過濾比阻兩方面進行對比,最終選擇中低濃度下添加PAM 陽離子,高濃度下配合添加PAC;流速添加方面,通過對泥漿藥劑流速比6:1~13:1 進行分析,得出當比例大于11:1之后,泥漿過濾比阻急劇上升,表明PAM 投加量無法滿足泥漿反應,最終確定泥漿與藥液充分混合后的最佳流速比為11:1。

4.3 土工管袋參數

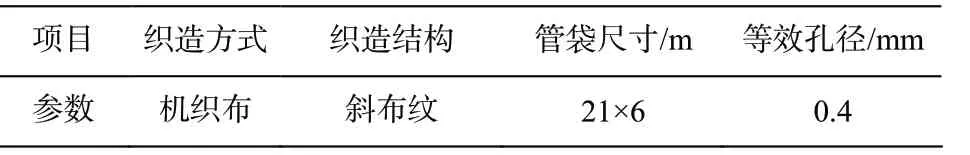

土工管袋材料對脫水效果會產生直接影響,進而牽動到整個脫水場的使用周轉,為了盡快縮短脫水時間,確定最佳的土工管袋參數非常關鍵。為此本項目脫水前期采取了典型的施工方式,通過試驗分別就土工管袋織造方式、織造結構、尺寸和等效孔徑對脫水效果的影響進行了分析比對[6],最終明確了本工程土工管袋的各項參數(表4),為后續土工管袋材料的選擇、加工提供了重要指導。

表4 土工管袋參數

4.4 尾水排放

經過西堤處理廠處理后的淤泥尾水約為500萬m3,要求原水回原湖,根據環評要求排放水質必須達到《海水水質標準》(GB 3097-1997)第四類標準且不超過筼筜湖原本水質,如何確保水質達標直接影響到整個工藝鏈條,由于要求較高,業主委托了廈門大學作為第三方進行檢測。對此設計采用了磁混凝高效沉淀池+轉鼓式微過濾器進行尾水處理[7],同時聯合疏浚研究中心在現場設立了智慧管理控制中心,在現場尾水排放點安裝監控設備及濁度計等進行實時監測,通過對尾水懸浮物質、PH值的測定進行智能管控,監測到相關指標超過設定限值即自動預警。24 h 全時段智慧監控,定期檢測,為確保水質排放符合要求提供了有力保障。

5 問題及優化措施

本工藝是在特殊條件下提出的大膽構想,存在一定理論性,整個方案詳細處理鏈條包含12 道工序,呈串聯式環環相扣。由于無成熟經驗可供參考借鑒,方案細節需結合實際施工過程進一步驗證和完善。以下是實際施工中遇到的主要問題及優化措施。

5.1 振動篩噪音問題

篩分設備最前端為了將清理上來的垃圾、石頭等處理干凈,設計了一環振動篩設備。由于西堤處理廠周邊是密集的居民區,夜間施工噪音擾民被投訴,雖然采取了減震及隔音措施確保了分貝符合要求,但仍有市民不斷投訴。針對廈門市各級主管單位追求的高標準嚴要求,經過詳細的市場調查,最終協同設計用定制的滾筒篩替換振動篩(由于石塊較多,格柵機證明不適用),過篩動力從振動優化為滾動,從源頭徹底解決了噪音問題,效果良好。

圖3 振動篩

圖4 滾筒篩

5.2 離心濃縮問題

前期試運行過程中,泥漿經斜管沉淀進入離心機再次濃縮時,發現如下弊端:

1)功率大耗電且噪音大;

2)維護頻率高;

3)離心機脫水原理為高速旋轉的離心力使泥漿產生泥水分離,密度較大的污泥顆粒被甩貼在轉鼓內壁上形成固環層,再在螺旋輸送器的推動下被輸送到轉鼓的錐端排出,而水分則貼在固環層內側形成液環層,集聚后再由堰口溢流排至轉鼓外流走。由于前端經篩分處理后剩余泥漿基本為粉黏土,與水分密度差較小,導致固液體在離心機內分離困難,轉速小分離效果差,轉速大含水率低無流動。受湖區各清淤區塊濃度高低不同的影響,進入離心機泥漿的濃度存在一定波動,進一步增加了離心濃縮操作難度,無法固定轉速,調試過程受滯。

經過大量咨詢考察及探討,聯合設計提出用大灌濃縮取代離心濃縮,利用斜管沉淀濃縮的原理,直接將篩分站出來泥漿與藥劑充分混合后泵入兩個約1 000 m3大罐進行濃縮,泥水分離后清水從頂部溢流排出,淤泥在重力作用下沉到罐底,經過不斷積累,罐底泥漿陸續增多濃度也逐漸提高,最終滿足要求后自流排進儲泥池。經優化改進后,濃縮順暢效果顯著,大大提高了效率。

5.3 脫水效果

經過篩分、濃縮及長距離中轉處理后,泥漿成分及狀態相比常規的直接灌袋脫水淤泥發生了一些變化,導致脫水效果變差。分析原因如下:

1)經過篩分處理,淤泥顆粒粒徑基本在0.075 mm 以下,剩余成分為粉黏土,土顆粒之間無砂顆粒等排水通道,導致袋體中間部分淤泥脫水變慢;

2)在濃縮過程中添加一次藥劑后淤泥已絮凝形成礬花,但經過儲泥池泵送到泥駁,泥駁泵送到均質池,均質池泵送進管袋,幾輪的擾動打散后,為達到充灌后及時脫水的目的必須重新添加藥劑,然而二次加藥的絮凝效果對該狀態泥漿已不佳,很快會在灌袋過程中被再次打散,最終產生的致密細顆粒及剩余稠粘藥劑極易吸附于管袋內壁,造成脫水困難。

對此,施工中采取了以下優化措施:

1)為了加快脫水,每次灌袋結束后及時拍打管袋,清除吸附在內壁的泥膜,加快管袋四周排水,另外在灌袋袖口扦插鋼管,加快前幾天排水高峰期表面清水的排放;

2)經現場試驗觀察,發現淤泥平均65 %含水率為本項目土工管袋自然脫水的極限,當含水率接近該值時應及時進行破袋處理,通過暴曬加快管袋內淤泥干化,且該狀態淤泥,雨水無法滲透進內部,對其影響很小。經現場對比總結,該措施在加快管袋脫水固化作用上效果良好。

6 效益分析

以本項目湖內清淤,西堤濃縮處理,上船海運,半月島脫水外運為例,綜合單價約為136 元/m3。若采用機械工藝處理,同條件下測算費用約需198元/m3,可節約成本62 元/m3,處理100 萬m3淤泥可節約6 200 萬費用,經濟效益顯著。

該工藝不但打破了淤泥固化處理的常規思路,在場地受限條件下采用中轉至異地脫水固化處理方案,直面城市內湖清淤項目越來越普遍存在的問題癥結,避免了在中心城區租地的高昂費用及交通壓力,中間輸送過程不存在泄漏問題,脫水場地均鋪設兩布一膜進行地表隔離,無二次污染,充分發揮了土工管袋脫水工藝的生態環保優勢,社會環境效益明顯[8],具備一定的示范參考價值。

7 結語

本文結合筼筜湖生態清淤項目,介紹了將清淤淤泥經篩分、濃縮及長距離中轉后再進行異地土工管袋脫水處理的技術,探討了該工藝在城市內湖清淤中遇到的問題及優化措施,提出了在供地困難中心城區進行生態處理淤泥的新思路,并總結明確了該思路的可行性,希望對類似項目有所啟發。