“23·7”華北特大暴雨過程雨強精細化特征及動力和熱力條件初探*

符嬌蘭 權婉晴 麥 子 羅 琪 陳 濤 李曉蘭 許先煌 朱文劍 華 珊 韓旭卿

國家氣象中心,北京 100081

提 要: 基于ERA5再分析資料、國家級和區域級地面氣象觀測、雙偏振多普勒雷達、地面雨滴譜儀、閃電定位儀、風廓線雷達等多源觀測資料,對“23·7”華北創紀錄極端降水過程中雨強的精細化特征,導致極端降水的中尺度對流系統(MCS),極端降水的微物理特征及動力和熱力條件進行了分析。結果表明:整個過程小時雨強表現出面弱點強的特點,局地小時、分鐘級雨強具有極端性。雨強階段性特征明顯,2023年7月30日08:00至31日20:00(第二階段)雨強最強,與多個β-MCS發展有關,并伴有后向傳播及列車效應等中尺度過程,降水以中等直徑、高濃度雨滴為主,具有一定量的低濃度大粒子雨滴樣本,屬于海洋性與大陸性混合型降水,暖云碰并與冰晶聚合融化過程共存。7月29日08:00至30日08:00(第一階段)和7月31日20:00至8月2日08:00(第三階段)雨強相對較小,對應于前者的MCS垂直伸展高度較低、強度不強,以暖云降水為主導,雨滴濃度高、直徑中等,對應于后者的MCS發展強盛,但移動速度快,也具有海洋性與大陸性降水混合型降水特征。三個階段的大氣整層可降水量最大值均超過70 mm,第一階段天氣尺度強迫強,對流有效位能(CAPE)在500 J·kg-1左右,MCS發展高度相對較低;第二階段后期天氣尺度強迫有所減弱,但華北中南部對流不穩定能量再次重建,上游地區CAPE較第一階段有所增大(600~1000 J·kg-1),導致極端降水的 MCS發展為深厚濕對流系統,雨強明顯增大;第三階段天氣尺度強迫明顯減弱,低層偏南風脈動輻合和大的CAPE為MCS強烈發展提供了有利條件。

引 言

近年來,極端強降水頻發,極端降水帶來的洪澇、山體滑坡等次生災害給人們的生產生活造成了巨大影響,這是目前以及未來相當長一段時間氣候預測以及天氣預報面臨的嚴重挑戰之一,相關科學問題也一直是氣象界研究關注的重點和難點。

極端強降水是多尺度系統相互作用的結果。持續性區域極端強降水過程通常具有大尺度環流場的穩定維持,天氣尺度或者中尺度系統的異常發展,水汽等動力、熱力條件的異常性等特點(韓潔等,2012;孫軍等,2012;符嬌蘭等,2017;張萍萍等,2018;胡寧等,2021;張霞等,2021)。而局地極端性強降水一般發生在弱天氣尺度強迫下,主要與穩定少動的中小尺度系統發生發展以及有利的下墊面等條件有關(田付友等,2018;徐珺等,2018;李琴和鄧承之,2021;汪海恒等,2021;潘佳文等,2022;陳博宇等,2023)。無論是哪一種類型的極端強降水,其時空演變特征均與中小尺度系統發生發展直接相關。Wei et al (2023)認為“21·7”河南極端降水是由準靜止的對流風暴造成的,低層偏北氣流與β中尺度渦旋偏南風氣流達到了平衡,最終使得對流風暴穩定維持,造成了極端小時雨強的出現。也有不少極端降水個例研究指出,極端強降水伴有多個γ中尺度系統以及MCS后向傳播、列車效應等過程(徐珺等,2018;汪海恒等,2021;陳博宇等,2023)。

極端降水強度不僅與多尺度天氣系統及有利的環境條件有關,也與雨滴尺度分布以及微物理過程直接相關,不同降水系統微物理過程不同。潘佳文等(2022)對一次副熱帶高壓(以下簡稱副高)背景下的極端強降水分析指出,更大、更濃密的降水粒子形成了極高的降雨效率,過程中暖雨過程和冰相過程并存,前者對雨水的形成起主導作用,冰相粒子的融化加速了這一進程。李欣和張璐(2022)研究表明北上臺風降水與典型臺風降水相比,雨滴平均直徑更大、濃度更低,雨滴的碰并增長和對云水的聚集作用在對流性降水中占主導地位,同時深厚的凇附過程對極端強降水的出現也起到了重要作用。Chen et al (2022)指出河南“21·7” 極端降雨微物理過程時空分布不均勻:平原地區強降水表現出高濃度、大粒徑的雨滴特征,這是由對流系統內活躍的冰相過程和有效的暖雨碰撞聚集過程共同造成的;而山前地區強降水,大雨滴數量較少可忽略不計,且對流系統內冰相過程受限,主要表現為液態粒子的高效率聚集凝結過程。可見,極端降水過程雨滴分布以及微物理過程是非常復雜的,不同過程甚至同一過程的不同階段、不同區域表現出的微物理過程不盡相同。

2023年7月29日至8月1日,受臺風杜蘇芮殘余環流以及副高與大陸高壓的共同影響,華北出現了持續性區域極端強降水,多個氣象觀測站點降水量突破歷史極值(張芳華等,2023;楊曉亮等,2023)。氣象部門對過程累計降水量、日降水量以及相應的降水中心極值、強降水落區均做出了相當準確的預報,為政府部門防災減災提供了重要支撐。但由于目前對強降水精細化演變,特別是不同階段中尺度對流系統(MCS)發生發展及小時雨強變化特征等認識有限且預報支撐不足,導致短期時效內小時雨強時空精細化預報仍存在較大的難度。因此有必要對此次過程不同階段雨強精細化特征、MCS、微物理過程以及相應的動力和熱力條件等進行分析,從而為提升極端強降水精細化演變特征的認識水平和預報能力提供參考。

1 資料和方法

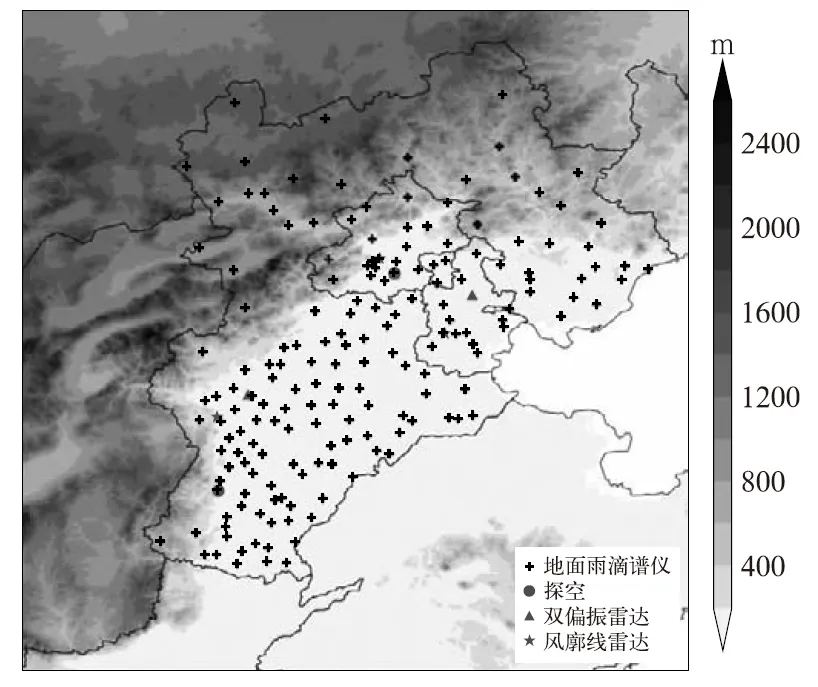

所用資料包括7月29日至8月1日期間全國7萬多個地面自動觀測氣象站、京冀2個探空站、京津冀175個地面雨滴譜儀(OTT)、3部S波段雙偏振雷達、4部風廓線雷達、閃電定位儀等多源觀測以及ERA5再分析資料(空間分辨率為0.25°×0.25°,時間分辨率為1 h,垂直層為19層)。本文所用到的探空、雨滴譜儀、雙偏振雷達以及風廓線雷達站點空間分布情況具體見圖1。

圖1 研究區域站點分布及海拔高度(陰影)Fig.1 Spatial distribution and the altitude (shaded) of the study area

雨滴譜數據為逐分鐘觀測,首先對其進行質量控制,剔除直徑6 mm以上、信噪比較大的觀測記錄,獲得全部站點在有效觀測時段的雨滴譜分布數據。然后通過式(1)~式(5)分別計算得到總粒子濃度N(Di)、液態水含量W(單位:g·m-3)、平均直徑D0(單位:mm)、質量加權平均直徑Dm(單位:mm)以及歸一化截距參數Nw(單位:mm-1·m-3)(Chen et al,2022)。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

式中:n為粒子速度檔數,京津冀地區絕大多數雨滴譜觀測儀記錄粒子速度檔數為32,少數儀器粒子速度檔數為22;Di為第i直徑檔直徑;nij為第i直徑檔第j速度檔的粒子個數;Ai為取樣面積;Vj為第j速度檔的粒子下落速度;ΔDi為第i直徑檔的寬度;m為粒子直徑檔數,京津冀地區絕大多數雨滴譜觀測儀記錄粒子直徑檔數為32,少數儀器粒子直徑檔數為20。

2 雨強精細化特征

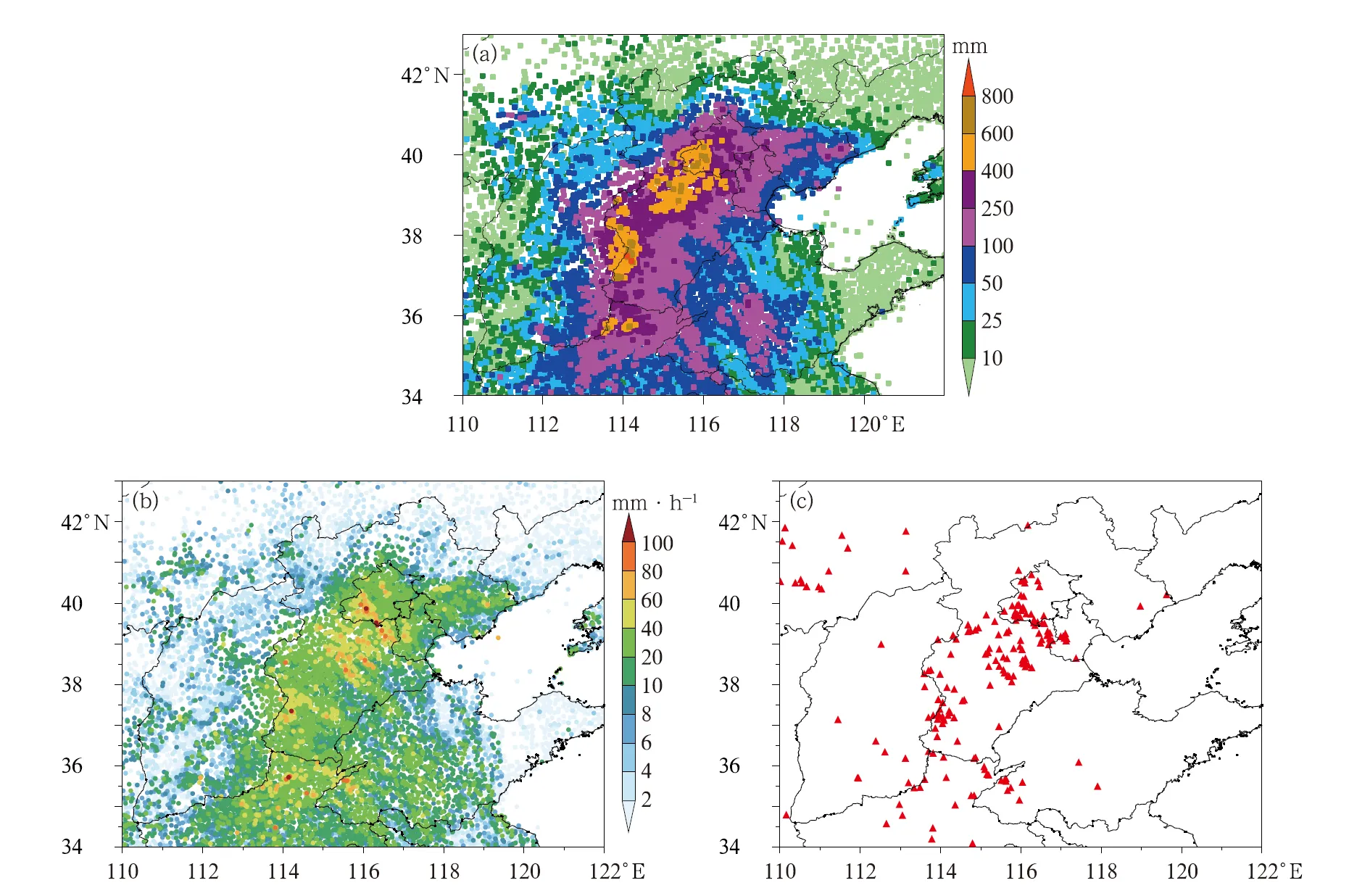

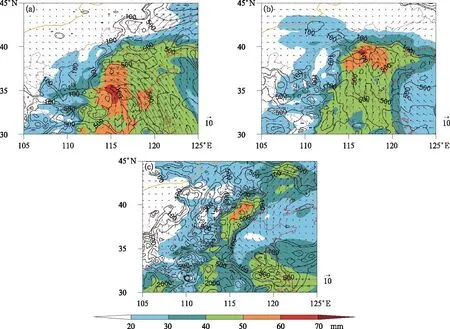

2023年7月29日至8月2日過程累計降水量顯示(圖2a),北京、河北大部、天津、山西東部等地累計降水量達到50~250 mm,北京西部、河北中南部等地部分地區達到300~600 mm,北京門頭溝、昌平以及河北保定、石家莊、邢臺、邯鄲等地局地超過700 mm,最大達1003.4 mm(邢臺臨縣梁家莊村)。逐日降水量顯示(圖略),29日,河北中南部、山西東南部等地部分地區出現暴雨到大暴雨,河北邯鄲、邢臺以及石家莊沿山一帶出現特大暴雨,最大達511.1 mm;30日,強降水進一步發展,并向北擴展,北京中南部、天津、河北中南部、山西東部等地出現持續性暴雨到大暴雨,北京門頭溝、房山及昌平西南部山區、河北保定大部、石家莊及邢臺沿山一帶等地出現了特大暴雨,最大達483.5 mm;31日,強降水范圍明顯減小,強度有所減弱,北京、河北中北部以及天津北部等地出現暴雨到大暴雨,河北保定、北京門頭溝、昌平以及懷柔沿山一帶局地出現特大暴雨,最大達394.8 mm;1日,強降水過程趨于結束,北京、河北中東部、天津等地部分地區出現中到大雨,局地暴雨或大暴雨。

圖2 2023年7月29日08:00至8月2日08:00過程(a)累計降水量,(b)最大雨強,(c)雨強突破極值的站點分布Fig.2 The distribution of (a) accumulated rainfall, (b) maximum hourly rainfall intensity and (c) stations breaking the extreme hourly rainfall intensity records from 08:00 BT 29 July to 08:00 BT 2 August 2023

根據天氣系統演變以及雨強變化可以大致將整個降水過程劃分為三個階段:第一階段(7月29日08:00至30日08:00),受“杜蘇芮”殘渦倒槽影響,降水逐步發展;第二階段(7月30日08:00至31日20:00),“杜蘇芮”殘渦繼續北上,強度逐步減弱,后期與上游低渦合并,對流層低層暖式切變線和東南風急流影響華北地區,為降水最強階段;第三階段(7月31日20:00至8月2日08:00),殘渦填塞消亡,副高西伸控制華北地區,中低層為偏南氣流,降水趨于減弱結束。

此次過程,小時雨強表現出面弱點強的特點,京津冀晉大部地區大部分時段雨強小于20 mm·h-1,雨強小于20 mm·h-1樣本的累計降水量占過程累計降水量的80%以上(圖略)。從過程最大小時雨強分布可以看出(圖2b),京津冀晉強降水區最大雨強一般為20~40 mm·h-1,其累計降水量占上述區域過程累計降水量的20%~40%,河北西南部沿山和中部及北京西南部等地部分地區最大雨強達到50~82.2 mm·h-1,其中河北內丘、北京大興、豐臺有4個站次超過100 mm·h-1,最大出現在北京豐臺千靈山(111.8 mm·h-1),主要出現在7月31日03:00—18:00,雨強大于50 mm·h-1的累計降水量占過程累計降水量的比例,局地可達20%或以上。河北中南部、北京西部和南部等地局地小時雨強突破歷史同期極值(為2011—2022年7—8月逐小時京津冀降水極值)(圖2c)。

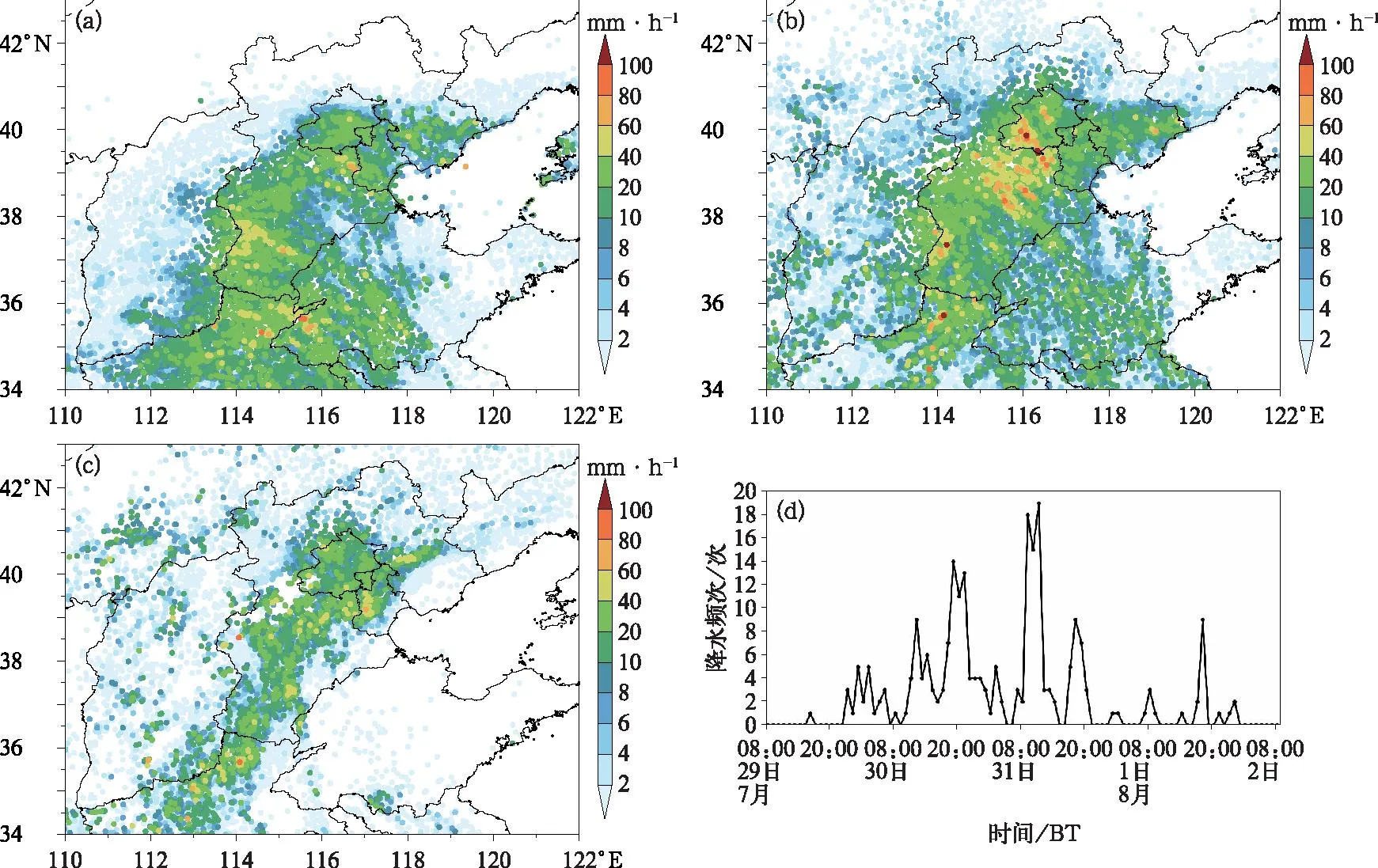

從時間演變來看,小時雨強也表現出明顯的階段性特征(圖3)。第一階段,小時雨強總體不大,短時強降水主要出現在河北南部和中部、北京東南部、天津南部等地,最大雨強為20~40 mm·h-1,河北局地超過50 mm·h-1。第二階段,小時雨強明顯增大,短時強降水影響范圍擴大,北京中南部、河北中部和西部沿山等地雨強達到30~50 mm·h-1,部分地區雨強達到50~80 mm·h-1,局地超過100 mm·h-1。第三階段,出現短時強降水的范圍明顯減小,北京、河北、天津西部等地出現分散性短時強降水,最大雨強為20~40 mm·h-1,局地超過70 mm·h-1。雨強達到50 mm·h-1以上的站次時間序列顯示,第一階段、第三階段大于50 mm·h-1的站次相對較少,第二階段站次相對較多,且表現出波動特征。其中第一階段最強雨強出現在29日后半夜至30日凌晨,第二階段主要出現在30日的中午、傍晚至前半夜以及31日的上午、傍晚,第三階段主要出現在8月1日17:00—18:00。

圖3 2023年7月29日08:00至8月2日08:00(a~c)不同階段最大小時雨強分布,以及(d)50 mm·h-1以上雨強站次時間序列(a)第一階段,(b)第二階段,(c)第三階段Fig.3 (a-c) The spatial distribution of maximum hourly rainfall intensity in different stages and (d) time series of number of stations with rainfall intensity over 50 mm·h-1 from 08:00 BT 29 July to 08:00 BT 2 August 2023(a) the 1st stage, (b) the 2nd stage, (b) the 3rd stage

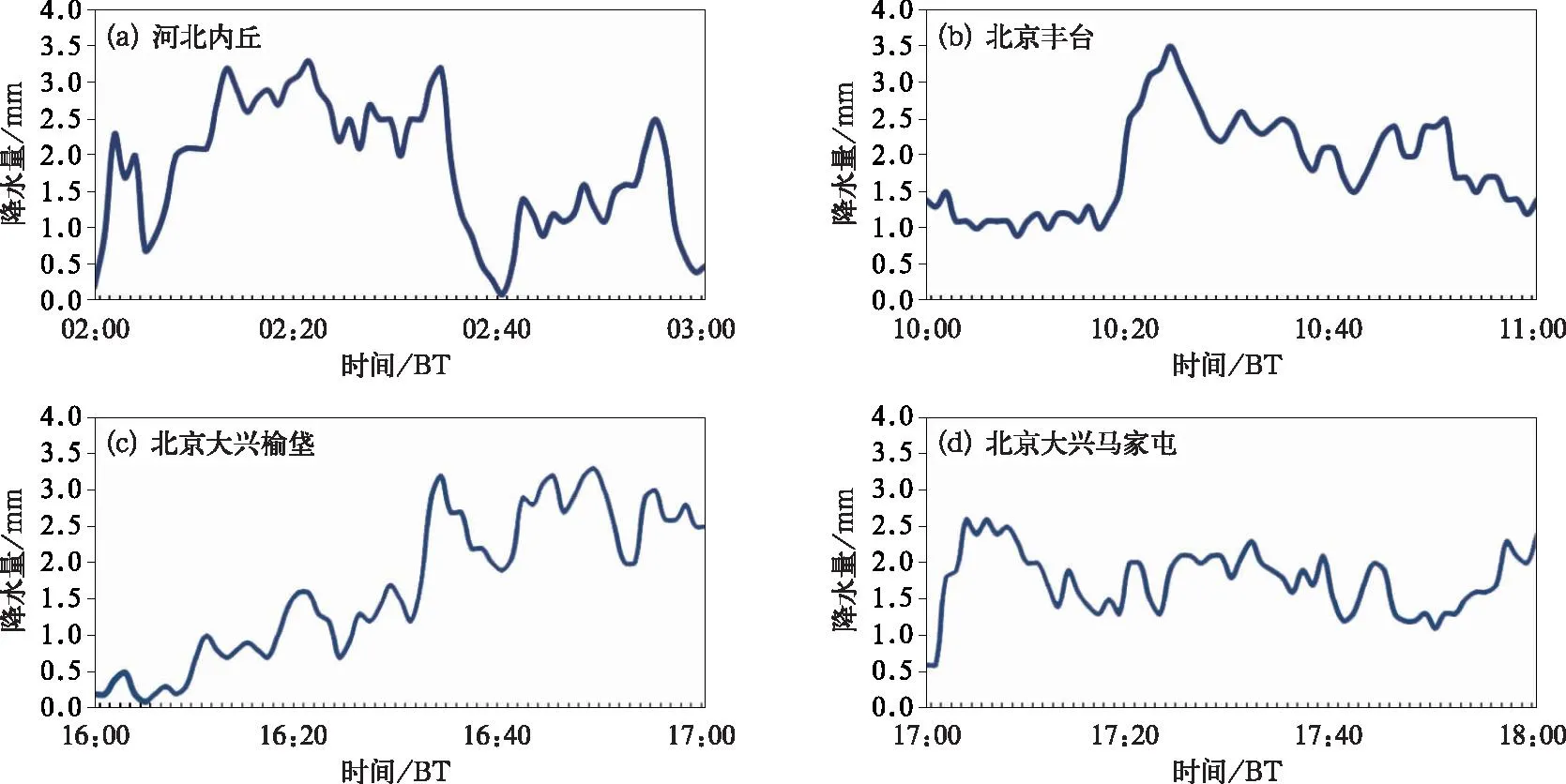

選取雨強大于100 mm·h-1以上的站點進一步分析了分鐘級雨強演變特征(圖4),分鐘級雨強表現出明顯波動特征,圖中所示4個站點均出現了持續1~2.5 mm的分鐘降水量,其中3個站點最強分鐘級雨強為3~3.5 mm·min-1,且各站次累計出現時間可達5~10 min。孫虎林等(2019)研究表明,分鐘降水量≥1 mm可以較好地反映出對流系統引發的降水在雨強上的極端性,≥3.0 mm則具有強極端性。“7·20”河南極端降水過程出現了持續性的3~4.7 mm的分鐘級降水(齊道日娜等,2022)。可見,此次過程分鐘級雨強具有明顯的極端性,但持續時間以及強度要明顯低于河南“7·20”過程。

圖4 2023年7月31日4個站點分鐘級降水量時間序列Fig.4 Time series of minute rainfall at four stations on 31 July 2023

綜上所述,此次過程累計降水量大,小時雨強表現出面弱點強的特點,局地小時雨強和分鐘級雨強均表現出明顯的極端性。同時,降水階段性特征明顯,7月29日小時雨強相對較小,30日起雨強開始增強,至31日白天小時雨強極值達到最強,31日夜間小時雨強開始減小,強降水過程進入明顯減弱與結束階段。下文進一步從MCS發生發展、微物理特征、動力和熱力條件等方面探究雨強極端性及階段性特征的可能原因。

3 中尺度對流系統特征

此次降水過程主要以天氣尺度系統造成的層積混合云降水回波為主,大部分地區組合反射率在30~40 dBz,部分時段部分區域有MCS發展。選取出現明顯中尺度雨團且雨團內最大雨強大于50 mm·h-1或100 mm·h-1的時段,進一步分析不同階段MCS活動特征。

第一階段降水在7月29日夜間逐漸加強。其中,30日00:00—02:00,河北石家莊西南部山前出現了明顯的中尺度雨團,最大雨強達到了40~57 mm·h-1(圖略)。29日午后至夜間,“杜蘇芮”殘渦環流東側不斷有螺旋雨帶自山東向華北地區移動(圖略)。圖5a顯示,30日00:00—02:00,河北中南部至山西東南部一帶受層積混合云系影響,河北東南部有α-MCS發展并沿著東南風向河北西南部山區移動,并在山前停滯少動,最強雷達組合反射率在40~50 dBz,導致該地區出現了明顯的短時強降水天氣。圖6a顯示,降水回波發展高度不高,回波頂高在8 km左右,35 dBz以上強度回波主要位于5 km 以下,此時0℃層高度在5 km左右,可見該階段主要為低質心暖云主導型降水。

圖5 2023年7月30日至8月1日雷達組合反射率(a)7月30日00:00—02:00,(b)7月31月09:00—11:00,(c)7月31日16:00—18:00,(d)8月1日17:00—19:00Fig.5 Radar composit reflectivity from(a) 00:00 BT to 02:00 BT 30 July, (b) 09:00 BT to 11:00 BT 31 July, (c) 16:00 BT to 18:00 BT 31 July and (d) 17:00 BT to 19:00 BT 1 August 2023

圖6 2023年(a)7月30日01:00,(b)7月31日10:30,(c)7月31日17:00,(d)8月1日17:30的三維雷達組網拼圖Fig.6 The 3D radar mosic in different stages at (a) 01:00 BT 30 July, (b) 10:30 BT 31 July, (c) 17:00 BT 31 July and (d) 17:30 BT 1 August 2023

第二階段(圖5b)最強小時雨強時段有兩個,分別為7月31日09:00—11:00和16:00—18:00,前一個時段中尺度雨團主要出現在北京西南部房山、門頭溝以及豐臺等地,后一個時段中尺度雨團主要影響北京大興、河北永清等地。圖5b的雷達組合反射率顯示,31日09:00—11:00,東南風急流內有β-MCS發展并成塊狀分布,中尺度對流單體回波最強為45~55 dBz,在北京西南部山前緩慢移動,導致該地區出現了明顯的短時強降水天氣,最強雨強達到了111.8 mm·h-1。圖6b顯示,此階段較第一階段回波頂高明顯增加,最大頂高在10~14 km,但35 dBz以上回波主要位于5 km以下,仍為暖云主導型降水。31日午后,河北中南部多對流單體活動,并沿高空偏南風逐漸向北移動影響北京大興等地,16:00—18:00(圖5c),對流單體合并發展,在大興—河北永清境內發展為帶狀β-MCS,MCS呈西北—東南走向,最大回波強度在45~60 dBz,大興先后出現2個站次100 mm·h-1以上的降水。帶狀MCS回波南側不斷有新生對流單體生成合并,出現后向傳播過程。由于回波走向與單體移動方向基本平行,導致大興等地出現了列車效應,從而使得該地出現了持續性的強降水,大興站分鐘級雨強演變展現了該過程(圖4c,4d)。圖6c顯示,對流垂直發展高度進一步升高,回波頂高在10~16 km,回波大值中心仍位于5 km以下,但對流單體35 dBz發展高度達到了10 km左右,表明該階段除了暖云降水之外,冷云過程也起到了重要作用。

第三階段系統明顯減弱,強降水范圍和強度明顯減小,8月1日下午至傍晚前后,在京津冀交界處附近出現了中尺度雨團,其中,17:00天津西部出現明顯短時強降水,最大雨強為40~75.4 mm·h-1。1日午后,在河北中部有分散MCS發展,并沿著高空西南風向東北方向移動,17:00 MCS合并發展,并在天津境內發展為β-MCS,呈南北向,其在東移過程中逐漸減弱,最大回波強度為40~60 dBz。圖6d顯示,對流垂直發展高度高,回波頂高在10~16 km,對流單體35 dBz發展高度接近15 km,表明冷云過程較第二階段更為顯著。

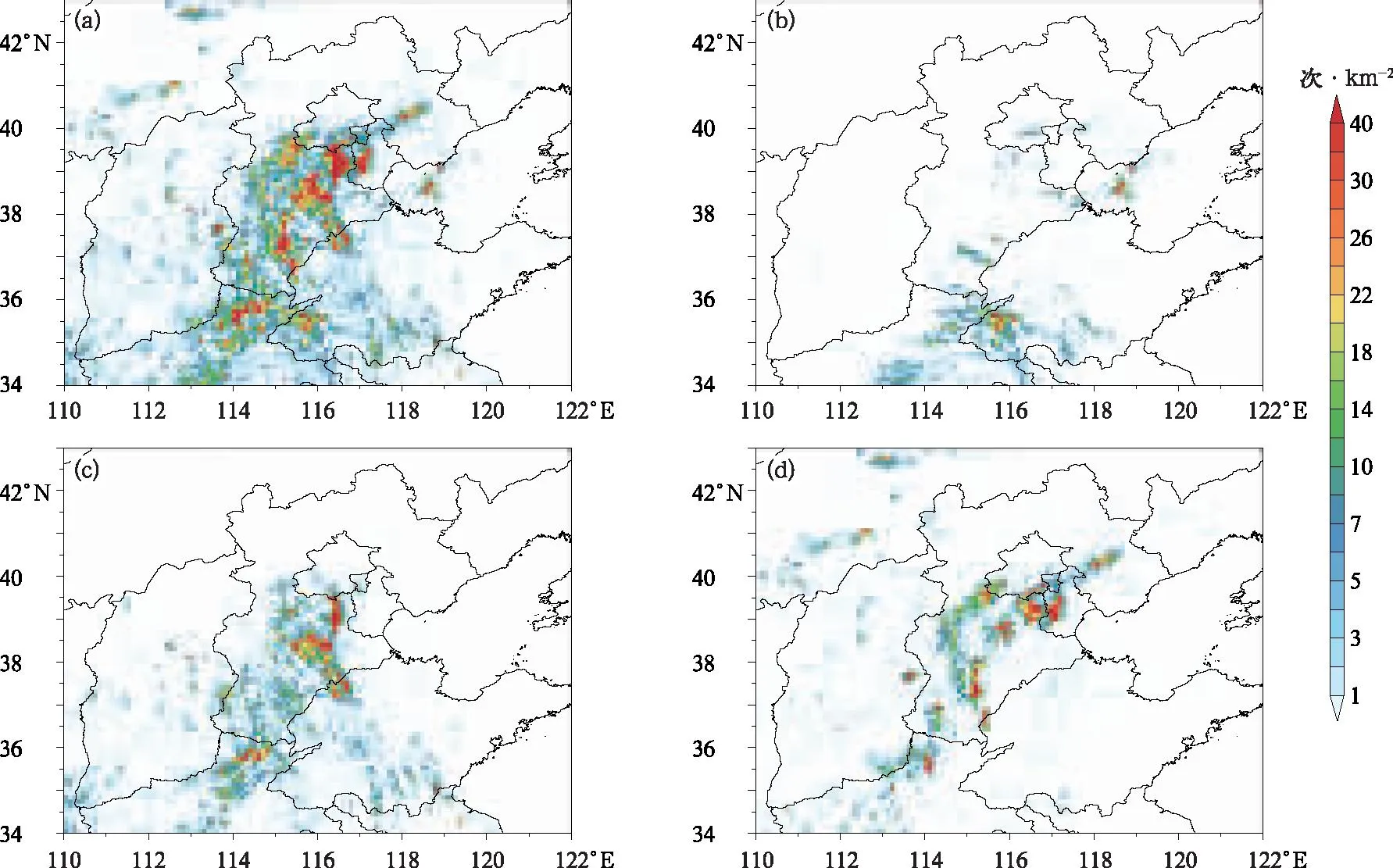

過程累計閃電密度分布顯示(圖7a),閃電密度大值區主要位于北京南部、河北中東部、天津西部等地,過程累計降水量超過400 mm以上的大部分區域閃電密度相對北京南部、河北中東部、天津西部等地要小。從不同階段閃電密度對比可以看出,第一階段(圖7b)閃電密度非常小,僅在局地出現了少量閃電,這與該階段降水云系主要以暖云主導有關;第二階段(圖7c)閃電密度大值區主要位于北京大興—河北廊坊、保定以及滄州一帶,主要與7月30日下午以及31日傍晚前后對流系統發展有關,對流發展高度超過了15 km,北京西南部閃電密度相對而言較上述區域要小,這也與對流垂直結構及發展高度吻合較好;第三階段(圖7c),在北京南部、河北中東部、天津西部出現了分散的閃電大值區,與8月1日午后至傍晚MCS系統發展結構與高度基本一致。Williams and Stanfill(2002)指出對流云內出現閃電與云內混合相態過程、過冷卻水在冰晶上的吸附以及冰晶與霰粒子之間的碰撞有關。

圖7 2023年7月30日至8月1日(a)過程累計和(b~d)不同階段閃電密度分布(b)第一階段,(c)第二階段,(d)第三階段Fig.7 Lightning density distribution of (a) process accumulation and (b-d) different stages from 30 July to 1 August 2023(b) the 1st stage, (c) the 2nd stage, (d) the 3rd stage

由上可見,三個階段雷達回波垂直結構均表現出低質心的特點,這與以短時強降水為主的強對流雷達回波特征基本吻合(孫繼松,2014)。除此之外,強降水時段對應的MCS特征則存在明顯差異。第一階段大的雨強主要由α-MCS造成,對流發展高度不高、強度不強,但在河北山前移動緩慢,為低質心暖云主導型降水,對應的閃電密度較小。第二階段大的雨強主要由β-MCS引起,7月31日上午MCS在北京西南部山前移動緩慢,對流發展高度明顯升高,但仍以低質心暖云為主導;31日下午,對流發展高度不斷升高,維持時間較長且表現出明顯的后向傳播和列車效應,閃電密度較大,說明冰相過程對雨強的增強起到了非常重要的作用。第三階段,大的雨強由發展強盛的帶狀β-MCS產生,對流發展高度高、閃電密度大,但MCS生命史相對較短。

4 微物理特征分析

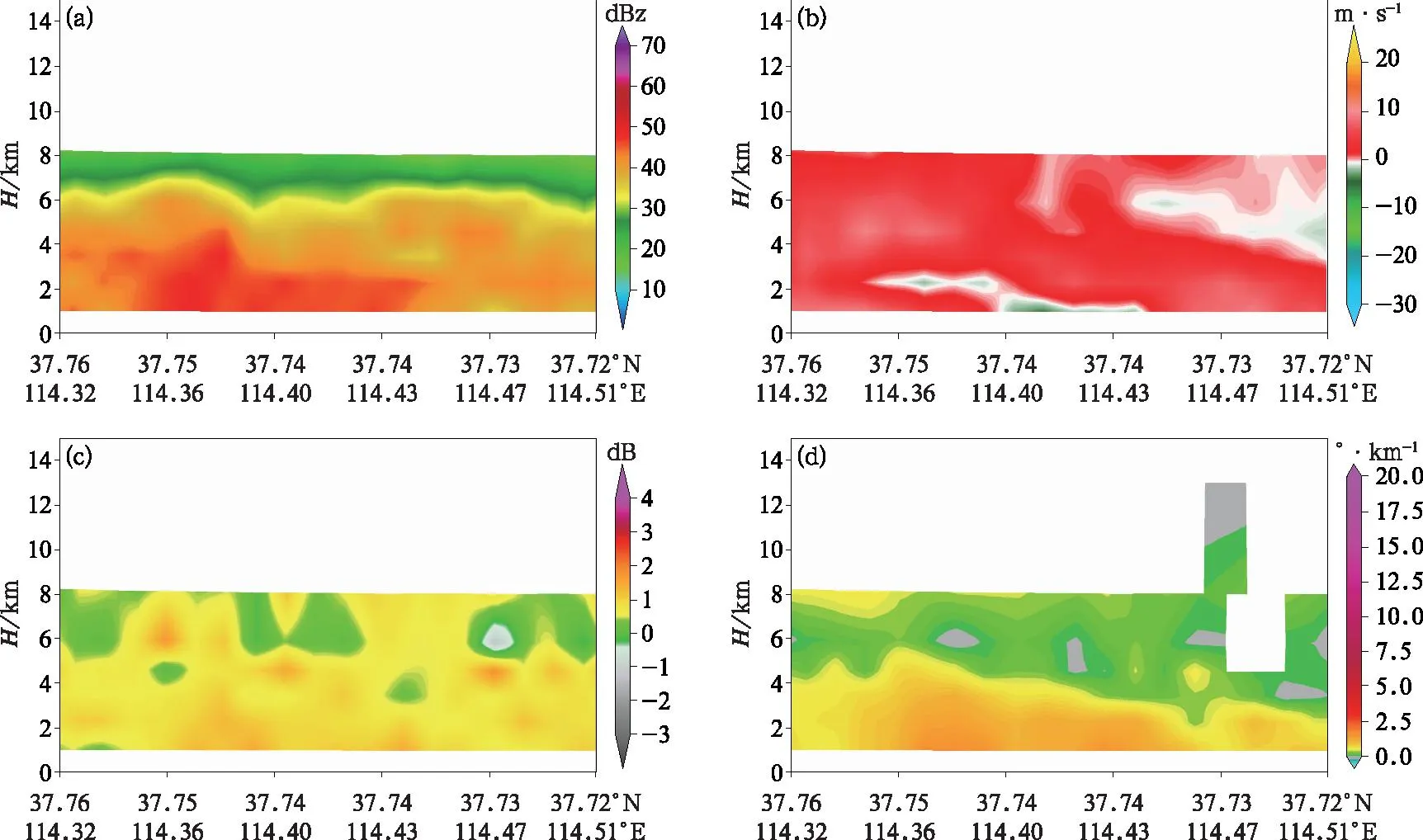

進一步對強降水對應的雙偏振雷達、雨滴譜等資料進行分析,從而更好地對比不同階段降水微物理特征的異同點。第一階段,最強降水出現在7月30日凌晨石家莊西南部。石家莊雙偏振天氣雷達剖面顯示(圖8),30日00:30河北西南部山前強降水對應的最大反射率因子(ZH)為49 dBz,表征對流垂直發展強度的35 dBz回波頂高主要維持在6 km 以下,低于-10℃溫度層對應的高度,表明其對流總體發展高度不高且回波質心在4 km以下,29日20:00探空顯示0℃層高度在5.5 km左右,可見該階段主要以低質心暖云降水為主。差分反射率(ZDR)與差分相移率(KDP)在0℃層以下高度的總體數值分布較窄,其最大值分別小于1.8 dB和1.8°·km-1,表明降水粒子直徑較小,粒子濃度以及液態含水量較高。ZDR、KDP在0℃層以下隨高度降低迅速增加,近地面是0℃層高度的2倍以上,可推測出其液態水含量向下的快速增長,反映暖雨碰并增長過程效率較高。ZDR柱伸展到了-10℃左右的高度,表明對流系統內ZDR柱位置存在較強的上升運動,對應正浮力區,該上升運動區溫度明顯高于同高度環境溫度。-10~0℃層的ZH基本在30 dBz 以下,且數值隨高度降低明顯增加,對應KDP略大于0°·km-1,ZDR數值基本在1 dB以下,反映其對應高度層上存在一定程度的冰晶聚合過程(Barnes and Houze,2014)。而在0℃層高度附近,ZH、ZDR的緩慢增加表明存在一定程度的冰晶聚合體融化,對應相關系數在0.90~0.95(圖略)。總體而言,該階段對流發展較淺,主要還是以暖雨碰并增長為主,輔以一定程度的冰晶聚合及融化過程。

圖8 2023年7月30日00:30石家莊雙偏振天氣雷達沿(37.76°N、114.32°E)—(37.72°N、114.51°E)的剖面(a)ZH,(b)徑向速度,(c)ZDR,(d)KDPFig.8 Cross-section of Shijiazhuang Dual Polarization Radar along (37.76°N,114.32°E)-(37.72°N,114.51°E) at 00:30 BT 30 July 2023(a) ZH, (b) radial velocity, (c) ZDR, (d) KDP

第二階段最強雨強出現在7月31日白天。圖9為31日10:42北京雙偏振天氣雷達剖面,顯示豐臺附近強降水最大ZH為60 dBz,35 dBz回波頂高達10 km左右,高于-20℃層對應的高度,表明對流發展高度高,但回波質心位于5.5 km以下。ZDR與KDP在0℃層以下高度的總體數值分布寬,其最大值分別小于4.5 dB和5.0°·km-1,表明此時對應的雨滴粒子直徑大、濃度高,液態含水量高,可能還伴有融化的冰雹或霰粒子混合物,對應的小時雨強明顯大于30日凌晨石家莊西南部降水。0℃層以下高度,ZH、ZDR、KDP數值隨高度減小逐步增大,反映雨滴在暖云內的增長過程快,較第一階段暖云增長過程更為顯著。與此同時,-20~-10℃層附近對應高度層,ZH隨高度下降明顯增加,ZH數值整體低于35 dBz,ZDR、KDP數值均略大于零,表明出現了冰晶聚合過程(Barnes and Houze,2014)。而在-10~0℃層,ZH大于35 dBz,且KDP、ZDR數值分別約增大至1°·km-1和1 dB,可推斷其對應髙度層區間存在較高比例因凇附過程形成的霰粒子(Barnes and Houze,2014),而在0℃層與4 km高度區間內,ZH、ZDR、KDP向下快速增加,這對應了較大尺寸的冰相粒子(霰粒子、雹等)融化。可見,31日對流發展旺盛,降水粒子大、粒子濃度和液態含水量高,除暖雨碰并之外,冰相粒子聚合和融化過程對雨強增加起到了重要作用。

圖9 2023年7月31日10:42北京雙偏振天氣雷達沿(40.01°N、115.94°E)—(39.81°N、116.24°E )的剖面(a)ZH,(b)徑向速度,(c)ZDR,(d)KDPFig.9 Cross-section of Beijing Dual Polarization Radar along (40.01°N,115.94°E)-(39.81°N,116.24°E ) at 10:42 BT 31 July 2023 (a) ZH, (b) radial velocity, (c) ZDR, (d) KDP

第三階段強降水主要出現在8月1日17:00前后。天津寶坻雙偏振天氣雷達回波剖面顯示(圖略),最大ZH為60 dBz左右,35 dBz回波頂高達14 km 左右,對流發展高度比第二階段還高,表明冰相聚合以及融化過程較第二階段更為顯著。ZDR與KDP在0℃層以下高度的總體數值分布寬,其最大值分別小于5.7 dB和4.9°·km-1,ZDR、KDP數值總體較第二階段大,此時對應的雨滴粒子直徑大、濃度高,液態含水量高,且可能存在融化的冰雹或霰粒子混合物,同時,在4 km以下層次ZDR向下明顯增長,KDP也隨高度減小增加,表明該階段也存在明顯的暖雨碰并過程。

進一步從三個階段雨滴譜分布分析近地面降水的微物理特征。圖10a顯示,第一階段降水粒子主要以中等粒徑(1 mm

注:N為樣本數。圖10 2023年7月30日至8月1日不同階段雨滴譜分布特征(a)第一階段,(b)第二階段,(c)第三階段Fig.10 Distribution of raindrop spectra in different stages from 30 July to 1 August 2023 (a) the 1st stage, (b) the 2nd stage, (c) the 3rd stage

5 MCS發生發展動力和熱力條件分析

接下來進一步分析不同階段MCS發生發展的動力和熱力條件。7月29日至8月1日,臺風杜蘇芮減弱后的殘余環流繼續北上影響華北地區,其東側副高和北側大陸高壓打通形成高壓壩,導致其移動緩慢,且其東側以及北側存在偏南和偏東急流,同時華北地區位于200 hPa高層副熱帶西風急流入口區右側,此外臺風卡努位于臺灣以東洋面,大尺度環流背景和天氣尺度系統為中小尺度系統發生發展以及持續性強降水提供了有利的動力抬升、水汽等條件。

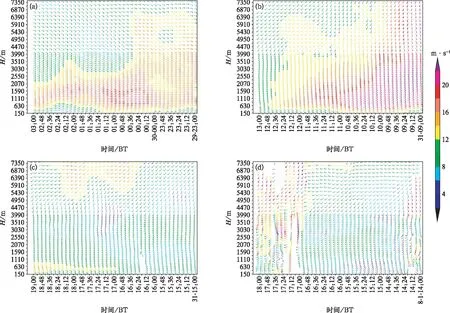

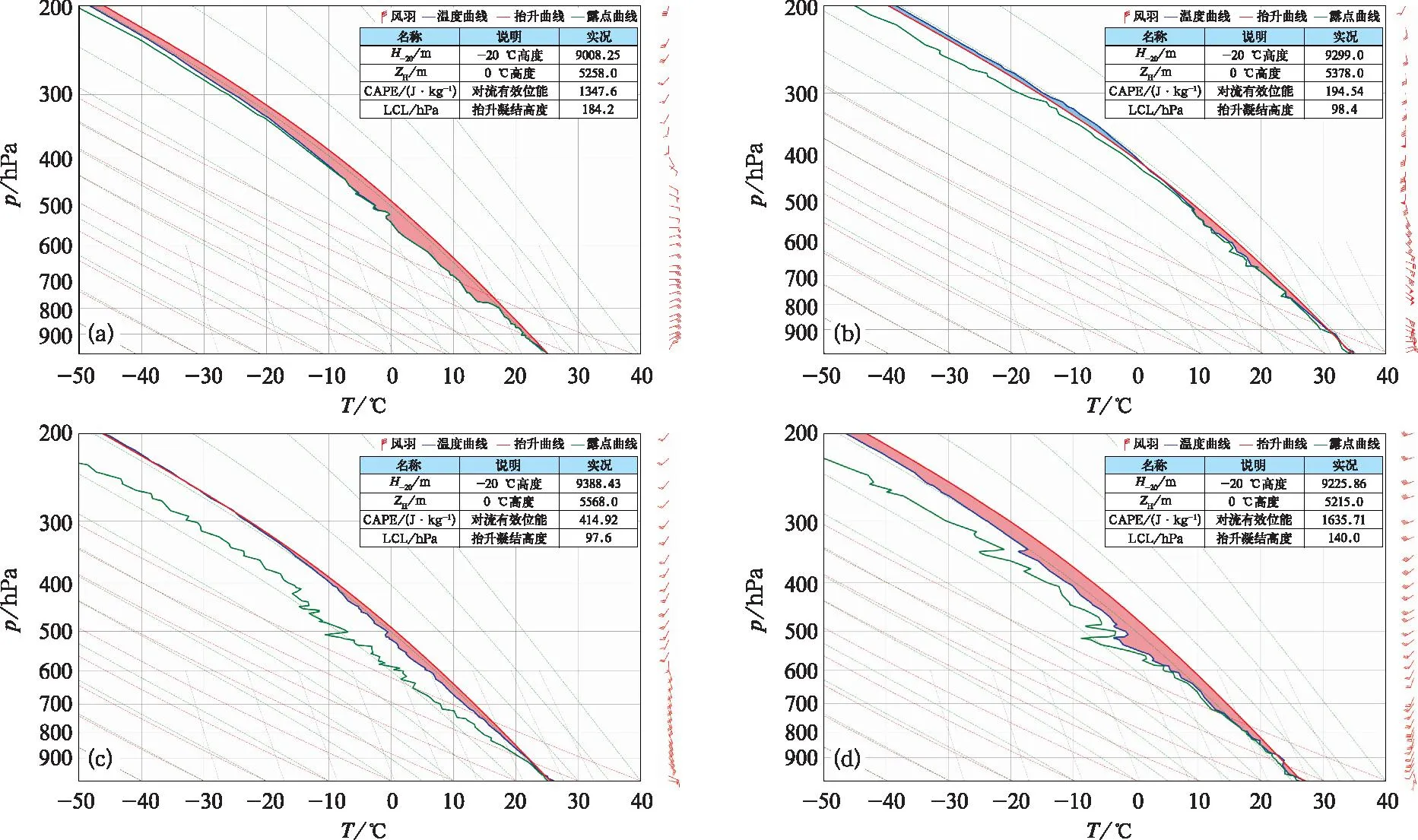

在第一階段,臺風杜蘇芮減弱后的殘余環流中心位于河南境內,京津冀地區受低壓倒槽控制,其中河北西南部沿山附近偏東風與東北風風速較大, 850 hPa偏東急流風速超過了16 m·s-1(圖11a)。風廓線顯示(圖12a),7月30日00:00前后石家莊附近900~850 hPa出現偏東風急流脈動,最大風速達到了20 m·s-1。受倒槽輻合以及偏東風急流地形抬升共同影響,該地區850 hPa輻合超過了-4×10-5s-1,與此同時,200 hPa高空急流入口區輻散達到了4×10-5s-1以上,高空抽吸以及低層輻合有利于強上升運動的發展(圖11a)。雷達徑向速度剖面顯示(圖8b),山前對流發展導致邊界層有偏北風出流,偏北風與偏東風在山前對峙,為MCS在山前的維持提供了有利條件。受副高外圍偏南急流以及低壓殘余環流水汽輸送影響,整層可降水量達到了60 mm以上,其中河北南部達到了70 mm以上,河北中南部對流有效位能(CAPE)在500 J·kg-1左右(圖13a)。在石家莊西南部出現強降水前(29日20:00),其南部邢臺CAPE超過了1300 J·kg-1,濕層非常深厚,且CAPE為狹長型,抬升凝結高度為184 m(圖14a),有利于中小尺度系統發展以及強降水的產生(Davis,2001)。

圖11 2023年(a)7月30日00:00,(b)7月31日10:00,(c)8月1日16:00的500 hPa高度場(紫色等值線,單位:dagpm)、850 hPa風場(風羽)、850 hPa輻合區(填色)、200 hPa輻散場(綠色等值線,單位:10-5 s-1) Fig.11 The 500 hPa geopotential height (purple contour, unit: dagpm), 850 hPa wind (barb), 850 hPa convergence (colored) and 200 hPa divergence (green contour, unit: 10-5 s-1) at (a) 00:00 BT 30 July, (b) 10:00 BT 31 July, (c) 16:00 BT 1 August 2023

圖12 2023年(a)7月29日23:00至30日03:00河北石家莊站,(b)7月31日09:00—13:00北京海淀站,(c)7月31日15:00—19:00北京南郊站,(d)8月1日14:00—18:00天津西青站的風廓線雷達水平風場Fig.12 Horizontal wind of wind-profiling radars at (a) Shijiazhuang Station from 23:00 BT 29 to 03:00 BT 30 July, (b) Haidian Station from 09:00 BT to 13:00 BT 31 July, (c) Nanjiao Station from 15:00 BT to 19:00 BT 31 July and (d) Xiqing Station from 14:00 BT to 18:00 BT 1 August 2023

圖13 2023年(a) 7月29日23:00,(b)7月31日09:00,(c)8月1日16:00的CAPE(等值線,單位:J·kg-1)、整層可降水量(填色)以及850 hPa水汽通量分布(箭矢,單位:g·cm-1·hPa-1·s-1)Fig.13 The different-stage CAPE (contour, unit: J·kg-1), integrated precipitable water (colored), and 850 hPa water vapor flux (vector, unit: g·cm-1·hPa-1·s-1) at (a) 23:00 BT 29 July, (b) 09:00 BT 31 July and (c) 16:00 BT 1 August 2023

圖14 2023年(a)7月29日20:00河北邢臺站,(b)7月31日08:00北京站,(c)7月31日14:00北京站,(d)8月1日14:00北京站的T-lnp圖Fig.14 T-lnp diagrams for (a) Xingtai Station at 20:00 BT 29 July, (b) Beijing Station at 08:00 BT 31 July, (c) Beijing Station at 14:00 BT 31 July and (d) Beijing Station at 14:00 BT 1 August 2023

在第二階段,低壓殘余環流進一步北上,強度有所減弱,7月30日20:00前后低壓環流與其上游的西北地區東南部弱低壓環流合并。與此同時,副高進一步西伸,北側高壓壩進一步發展,東南急流較為強盛,華北平原中北部地區位于偏南風與東南風暖切變輻合區內,同時東南風受河北中部以及北京西部山前地形抬升影響。此外,200 hPa高空急流進一步北收,輻散區主要位于河北中部—北京一帶(圖11b)。風廓線顯示(圖12b,12c),31日09:00—11:00,近地面偏東風加強,對流層低層至700 hPa有東南風強烈發展,最大風速超過24 m·s-1,對應北京西部山前有明顯的對流發展,對流伸展高度明顯高于第一階段,隨著低空急流強度減小以及層次變薄,對流和強降水有所減弱。而31日下午,隨著天氣尺度系統的減弱,偏南風與偏東風較前期整體減弱明顯,但16:00—18:00,偏東風與偏南風出現脈動,強度再次加強,925 hPa以上偏東風加大至12 m·s-1以上,850~700 hPa偏南風加強至8~12 m·s-1,500 hPa以上偏南風加大,邊界層偏東風以及中低層偏南風脈動為該時段MCS發展提供了有利抬升條件。此外,從雷達徑向速度剖面也可以看出(圖9b),31日10:42,邊界層內有明顯的出流,對流出流與偏東風在山前對峙,為MCS維持以及新生提供了有利條件。與此同時,31日18:00前后,北京大興、河北保定附近除了監測到明顯的偏北風出流與環境偏南風的輻合區,使得該階段出現了后向傳播以及列車效應外,同時也監測到了多個中尺度渦旋(圖略),為MCS發生發展提供了非常有利的抬升條件。此時除副高外圍偏南氣流水汽輸送之外,臺風卡努水汽遠距離輸送也為第二階段水汽供應起到了關鍵作用。此時,整層可降水量大于70 mm 的區域主要位于河北中部、北京以及天津一帶。受持續降水影響,北京地區CAPE不斷得到釋放,減少為100 J·kg-1左右(圖13b)。從北京站31日 08:00 探空曲線可以看出(圖14b),此時仍表現為濕層深厚、狹長CAPE的特點,CAPE為195 J·kg-1,其上游河北邢臺、山東章丘CAPE在500~1000 J·kg-1。在31日中午前后(圖14c),受偏南暖濕輸送以及對流層中上層干層的影響,對流能量得到重建,北京地區CAPE增加至超過400 J·kg-1,河北邢臺站CAPE超過3300 J·kg-1(圖略),ERA5分析場顯示,17:00河北南部CAPE為600~1000 J·kg-1(圖略),為31日下午北京大興及河北廊坊等地MCS的發展提供了有利的能量和水汽條件。

在第三階段,副高進一步西伸加強,合并后的弱低壓環流東移北上控制我國內蒙古等地,高空急流也進一步東移,華北低層受偏南氣流控制,高空受反氣旋影響,天氣尺度抬升明顯減弱,但此時偏南風仍維持在10 m·s-1左右(圖11c)。從風廓線(圖12d)可以看出,8月1日17:00前后,南風存在明顯的脈動,7 km以下南風風速明顯加大,強南風脈動輻合為MCS的發展提供了有利的動力抬升條件。雷達徑向速度剖面上(圖略),主要以一致的偏南風為主,未在對流剖面附近監測到明顯的出流與環境風場的輻合區,這也是該階段對流系統維持時間較短,且在東移過程中并未出現明顯的對流單體新生的原因。與此同時,臺風卡努遠距離水汽輸送為對流發展提供了有利的水汽條件(圖13c),京津冀交界處整層可降水量達到了70 mm以上,而且對流不穩定能量增長至1000 J·kg-1以上(圖14d)。盡管該階段低壓環流明顯減弱北上,但華北中東部地區偏南風急流脈動發展與強的對流不穩定能量的存在仍然可為MCS發展提供有利的動力和熱力條件。

6 結論與討論

基于地面自動氣象站、雙偏振雷達、風廓線雷達、閃電定位儀、地面雨滴譜儀以及ERA5再分析資料,對2023年7月29日至8月1日華北極端強降水的雨強精細化特征、MCS、微物理特征及其發生發展的動力和熱力條件進行了初步分析,結論如下。

(1)此次極端強降水過程小時雨強表現出面弱點強的特點,局地雨強大,小時、分鐘級雨強均具有一定的極端性。雨強表現出明顯的階段性特征:第一階段(7月29日08:00至30日08:00)為降水開始發展階段,雨強相對較小;第二階段(7月30日08:00至31日20:00),為降水最強時段,雨強最強,大于100 mm·h-1的雨強主要出現在該階段后期;第三階段(7月31日20:00至8月2日08:00),過程降水和小時雨強均明顯減弱,最大小時雨強略強于第一階段。

(2)三個階段強降水時段對應的MCS和微物理特征也存在明顯差異。第一階段大的雨強主要由α-MCS造成,對流發展高度不高、強度不強、移動緩慢,以低質心暖云降水為主,對應的閃電密度較小,雨滴直徑中等、濃度較大,以暖云碰并增長為主,海洋性降水特征更明顯;第二階段大的雨強主要由β-MCS造成,對流發展高度明顯升高,除暖云降水之外,冷云降水也起了非常重要的作用,閃電密度較大,且表現出明顯的后向傳播和列車效應,雨滴直徑明顯增大、濃度增加,海洋性降水與陸地性降水特征共存,暖雨碰并增長與冰晶聚合、凇附以及融化過程共存;第三階段,大的雨強由發展強盛的帶狀β-MCS產生,對流發展高度更高、閃電密度大,但MCS生命史相對較短,較第二階段冷云降水過程更為顯著,同時存在暖云碰并增長過程。與第二階段類似,該階段既有高濃度的中等粒徑雨滴,也有低濃度的大粒徑樣本,海洋性降水與陸地性降水特征共存。

(3)第一階段天氣尺度強迫強,臺風杜蘇芮殘渦倒槽輻合以及偏東風急流地形強迫抬升為強降水出現提供了有利動力條件,且水汽充沛,CAPE在500 J·kg-1左右,主要以層積混合云為主,MCS發展高度相對較低。第二階段臺風杜蘇芮殘渦環流逐步減弱與上游低壓合并,東南風與偏南風暖式切變以及東南風急流地形抬升或偏南風脈動輻合抬升明顯。此外,對流出流與偏南風脈動輻合為7月31日下午MCS的后向傳播以及列車效應提供了有利條件。臺風卡努水汽遠距離輸送為這一階段MCS和強降水提供了充沛的水汽。受低層暖濕輸送與中高層干空氣共同影響,該階段后期對流不穩定能量再次重建,上游地區CAPE達到了600~1000 J·kg-1,有利于深厚對流系統的發展。第三階段,低壓環流明顯減弱,但整層可降水量仍然非常充沛,偏南風急流脈動輻合為該階段MCS和降水提供了動力條件,由于該階段對流不穩定能量大,導致該階段MCS發展強度強、伸展高度高。

綜上所述,此次過程不同階段雨強特征與中尺度系統發生發展、微物理特征直接相關,天氣尺度系統以及水汽熱力條件為強降水和中尺度系統提供了有利背景。三個階段,第一階段為臺風杜蘇芮殘渦最強階段,水汽充沛,具有一定的對流不穩定能量,但對流系統及雨強明顯弱于另外兩個階段;第二個階段殘渦逐漸減弱,后期天氣尺度抬升條件不及第一階段,24 h累計強降水范圍和強度明顯減小,但對流不穩定能量有所增加,出現了多個深厚對流系統,且小時雨強為整個過程最強。目前,不同階段多尺度系統發生發展對小時雨強變化的影響機制尚不清楚,仍需要進一步深入研究。此外,短期時效內僅依據動力、水汽以及不穩定條件對雨強精細化特征進行預報是遠遠不夠的,特別是在天氣尺度強迫減弱階段,準確研判對流系統發展強度以及可能出現的后向傳播以及列車效應等中尺度過程是極端雨強預報的關鍵。