推廣三維新技術應用助推文博數字化轉型

——訪著名三維數字藝術家陳大鋼

采訪/小舒

陳大鋼,男,著名三維數字藝術家。中關村數字媒體產業聯盟數字人專委會會長,中國CG 技術成就獎得主。長期為國內眾多知名院校、博物館、CG 行業網站和雜志提供專業指導。

在中央電視臺大型紀錄片《敦煌》中,陳大鋼主持制作的高精度殘損佛造像虛擬數字化復原及高清動畫,為將高端數字技術應用到珍貴文化遺產保護領域開辟了新的途徑。他從事高端CG 技術研發、藝術創作二十余年,在CG 行業具有廣泛的影響力,是全球首位獲得Autodesk 3ds Max 大師殊榮的華人藝術家。

《科技尚品》:您的數字藝術道路是怎樣隨著時代的發展從無到有的?

我曾經的專業是歷史學文物博物館。我從小就跟我父親學畫畫,并且自己也練習書法,因此我對文化藝術產生了濃厚的興趣,特別是古代藝術。后來我在炎黃藝術館工作了三年后,接觸了計算機相關的一些技術,其中包括基本的網頁設計、多媒體等。

由于我對一些電影特技很感興趣,所以我想方設法地去學習了三維技術以此來充實自己。之后,我順利進入了水晶石公司,這個公司在做三維這方面比較專業,經過長時間地學習,我有了一定的建模能力;同時也在行業中結交了眾多志同道合的朋友,在三維創作上他們也幫助我許多,使我快速獲得了提升和進步。

我在2001 年的時候去了日本,我代表中國3D 行業,帶著我的作品向中日韓三方進行展示。后來我從水晶石出來時,在國內已經小有名氣了。在2005 年,我主持了國內的一個名叫“海嘯”的高端數字人動畫,之后就成立了自己的尚德嘉寶公司,我希望能把像ZBrush 這種高級的國外軟件引進到中國來加以應用。在2007 年,我獲得了歐特克軟件公司的3ds Max 大師稱號,這也是至今國內CG藝術家唯一獲得的這個獎項。所以一路走來,我覺得在藝術方面能夠結合計算機進行相關的探索十分有意義。

《科技尚品》:科技尚品:您的藝術之路分別有哪幾個重要的節點和決定性因素?

2001年赴日展示作品算是一個重要的突破。作品《自在之境》的橫空出世,讓我站在了CG 行業的前列。

在2004 年的時候,我專門到中央民族大學進修了一年多,對繪畫和攝影藝術有了很深的體會。同時,我還給學生講三維數字設計課,所以我現在取得的成果與這些重要的因素密不可分。

直到2007年,我有幸獲得歐特克3ds Max大師獎,這一殊榮,除了作為以往成績的總結,稍后一年,還開啟了ZBrush 數字雕刻技術席卷全國的時代。這一里程碑的創舉就是央視敦煌莫高窟佛像復原項目的實踐,科技與藝術的完美結合,首次為國內外觀眾呈現了,神奇的數字技術如何復現千年以前的文物原貌。

這些年來,我一直很想回到我的母校——北京聯合大學應用文理學院歷史系。因為在早期,我系本來只是專攻歷史學,之后經過多年的起起伏伏,我系逐漸往考古方面拓展,目前在我們學校也算是首屈一指的專科了。

前不久,我趁校慶回去探望母校,看到了諸多結合數字化產生的內容,這也是以前我重點推進的三維掃描、三維打印等文物數字化技術。其實我始終有一個目標,就是希望把中國古代傳統藝術用數字化的方式把它給保存好,而我恰恰能夠用到我以前從事的三維動畫行業里邊的諸多技術去實現。

2023 年,通過我對各種AI 創作技術的嘗試,正繼續引領和探索理想世界的可視化,幫助人們夢想成真。

《科技尚品》:如果說您的早期CG 生涯是一種作為先驅的探索和嘗試,而如今數字人和影視特效行業都在日益規模化和專業化。這種變化會對當今的行業者產生哪些弊端?

現在很多年輕人都喜歡通過打游戲、看特效電影等娛樂方式去了解相應的數字技術,但是我們并不一定能從畫面中的場景和特效中真正學習到相關的技術。這些在國外有很多,包括和國內合資的一些企業、一些游戲公司實現了技術引進,他們能獲得大廠相關的技術培訓。那時候作為個人愛好者一點點去摸索學習教程是非常艱難的,硬件設備也不行。不過現在這個行業經過20 多年,已經相對成熟了,包括像《流浪地球》這樣的電影特效也是由中國人自己來做的,相關的特效團隊在北京這邊是比較多的,上海那邊主要是游戲企業非常多。

游戲這個行業現在有很多年輕人向往,而且非常火爆,因為它本身的市場價值很大,但是它里面使用到的,基本上還是傳統的三維建模、紋理渲染這些技術,它還遠沒有電影特效復雜。還有就是當前新興的一些技術,包括人工智能,這些現在都在應用。所以我覺得軟件的進步對于我們來說是非常重要的,我們每一個人在每一個階段,需要了解新技術,也要跟上,包括我現在也在進一步學習,這樣我們才可以根據當下最有利的這些因素創作出新的作品來。

不過,我們要特別注意的是,那些減少人的思考,拉低了門檻的AI技術,并不能勝任一切。AI設計產生大量同質化的作品,華麗炫目,卻讓人類樂不思蜀,無心提高自身的創造力。因此,我們還要關注傳統藝術的魅力,挖掘和吸收,離開電腦還可以正常創作。

《科技尚品》:您的作品結合了歷史考古、雕塑造型藝術、計算機三維軟件應用和美術時尚,甚至人文情懷。您是刻意推動還是無意間發現了跨領域的結合呢?

我個人覺得計算機藝術創作是一個新興事物,大概上世紀九十年代就有了,但是如果我們真想把它作為一個得心應手的工具,每個人都要付出很多的學習代價。這個就要看他愿不愿意去下這個功夫。

我在1996 年那會兒,剛開始學三維的時候,只是好奇,但是到了1999 年,我進一步再去把它掌握了之后,我認為在水晶石這樣一個專業公司,很可能成為我一生努力的一個方向了。我是學歷史的,如果能跨界,我就不走了,我想這個工具好像是萬能的,做什么都行。

其實現在大家也是這么認為的。在這種情況下,我們應該把這個工具掌握好,在各個方面吸收相應的養分。我是學歷史學的,中國歷史有很多悲壯的朝代,即使是盛唐,雖然看上去歌舞升平,其實也是戰亂頻仍。這種內容,可能會從一些影視作品去表現,但你要是不了解歷史,你創作出來的作品可能也是蒼白的,缺乏情感的。所以我覺得在美術、工藝環節,包括藝術、時尚的內容,都應當盡可能地把它表達進去。

《科技尚品》:如今AI 繪圖的出現對普通人參與藝術創作產生哪些影響?

天天有人在刷這些內容,這大約是從去年下半年開始出現的。朋友們經常發這種作品,讓我也覺得應該試試。我是從今年的3月份左右開始嘗試的。我有一個習慣,在嘗試新技術之前,先看看別人做出了什么成果,是什么水平。別人能做出來的東西,我也應該達到一樣的水平。

但是在我開始用的時候,我發現有很多難點,這是普通人沒有注意到的,他們可能也就是娛樂一下。比如把提示詞,我們叫咒語,抄成一個類似的內容。因為這種內容非常多,每天都可以玩不同的東西,但是到一定程度就沒法創作了。我就把這些空白的領域,我們想實現最高級的東西也寄希望在這里,然后按照這個去嘗試。

我做了20 多種嘗試,包括宋代繪畫、雕塑、攝影作品,我覺得這是我跟普通人娛樂一下有所不同的地方,大家如果對這個有興趣可以接著嘗試,以后我也可以給大家介紹一些經驗。AI 最重要的是促進前期概念設計,包括影視游戲甚至建筑與美食。因此對新產品的誕生有實際幫助的才是它的價值所在。

《科技尚品》:職業藝術家該如何面對AI 制作,我們應該如何駕馭一個新的技術工具?

AI 繪圖出現了之后,產生了一些販賣焦慮的說法,比如說誰誰誰要失業了。我覺得不僅是因為AI 繪圖的出現,任何技術的進步都是為了幫助人類能夠減少勞作,能夠創作出更好的作品,或者更勝任工作。

在藝術行業,無論中國畫家也好,書法家也好,也是繼承傳統然后提倡創新的,但是創新總是要在規矩里邊去操作的。但是人工智能是不按照人類的思路來創作的,這是窮盡式的。他學習了之后,我們完全不知道下一張圖出來會是什么樣,所以這也很有意思。

在AI的大量作品里邊,可能只有少數是符合我們的標準,也有些是不太好的,但是這個過程在完善。我們說,如果大部分AI 創作的作品超過了人類,我們就應該重視這個事,藝術家就應該虛心拜AI 為老師,我就是這樣做的。我想通過這樣的嘗試,當我獲得成功之后,傳統的藝術家也會看到一個成功案例,而不能說我們僅僅去販賣焦慮,所以這個事情我愿意從我做起。

《科技尚品》:文物數字化是您的專業之一,數字人也是您的主要研究方向,它們之間有哪些是可以相互推動的呢?

數字人的叫法實際上是從我們最早開始做CG 開始的,CG就是電腦圖形設計的一個縮寫。九幾年的時候,我們只能看國外藝術家去做一些虛擬人物,中國幾乎沒有。我那會兒非常喜歡收集像《環球銀幕》這種電影類的雜志,有很多電影明星我是很喜歡的。我想有朝一日,我能不能把他們通過自己再創作一遍。

那時,我們的方式是用三維軟件建模一個人物出來。我最早做的就是這件事,就是克服一切困難去學習這個技術,把人物做得栩栩如生。2002年左右,基本上也實現了,但是到了現在,我們可能不用每個人都去學這么難的技術,僅僅會使用AI 繪畫,也能創作出逼真的人物。

這是為什么呢,當今人們看到的最終作品其實在多數情況下就是一個圖像,他也未必要動起來,這方面的需求至少占了一半。而我們以前做的數字人物都是為了能做動畫,讓他像真人一樣表演,但現在的門檻降低了。

文物學是我的本行,我發現博物館的數字化進行了這么多年,并沒有與數字人結合。我相信數字人在博物館中會占據主導。就是對文物進行了數字化之后,要讓數字人去使用、去穿戴、去表達,我們才知道這個文物的由來。用數字人操作數字文物,在這方面我們現在遇到了一個好機會。目前,數字人和文物數字化的結合不再是兩個單獨的領域了,我們以后會把它們結合起來。

《科技商品》:萬物互聯的相關技術還有哪些薄弱的環節要去彌補,跨界合作如何才能更好的結合?

其實我自己的這個跨界都是一些根據我個人的規劃去做的事,比如說我認為某些人物的表現,適合去給哪個行業做服務。從整個產業來說,比如說我們現在的數字人專委會所做的工作是為了面對新興的數字人產業。

盡管數字人技術已經出現了20 多年,現在這個叫法是統一叫數字人。但我們以前叫三維人物,三維角色,那是比較專業的叫法。現在籠統的叫法是因為這一兩年出現了上萬家數字人企業,數字人生成工具更方便了,門檻更低了,這種情況下它的成本也降低了。我們以前要做一個人物就要曠日持久幾個月,現在可能一天半天的就做出來,有很多不是學這一行的人也能操作。數字人的應用領域就擴展了,可以說就是整個社會都可以使用數字人了,能用得起了。

在這種情況下我們就要考慮目前所有的應用方面,使用數字人還有哪些缺陷,比如說在線試衣系統,以前可能要找專門的模特去拍,要付出給模特的酬勞。現在有不少預測,想用數字人替代真人,這樣做,就會有很多人去研究數字人技術,找到實現換裝的技術路徑。但是這個人物美不美,能不能像真的模特一樣好看,我們應該用AI 生成一些新的數字模特,她們和現實中不一樣,有自己的形象版權,這是我們要研究的事情。

所以說要把任何一樣事情做好做到位,不能簡簡單單的就套用這個技術。我想,不管是虛擬的人物,仿真機器人,還是真人,都是我們數字人專委會正在統計的內容,我們都應該去實實在在研究技術,不要流于表面。

《科技尚品》:請介紹下2008 年敦煌佛像的數字化修復項目,年輕人要怎樣修煉才能實現如此高水平的成果?

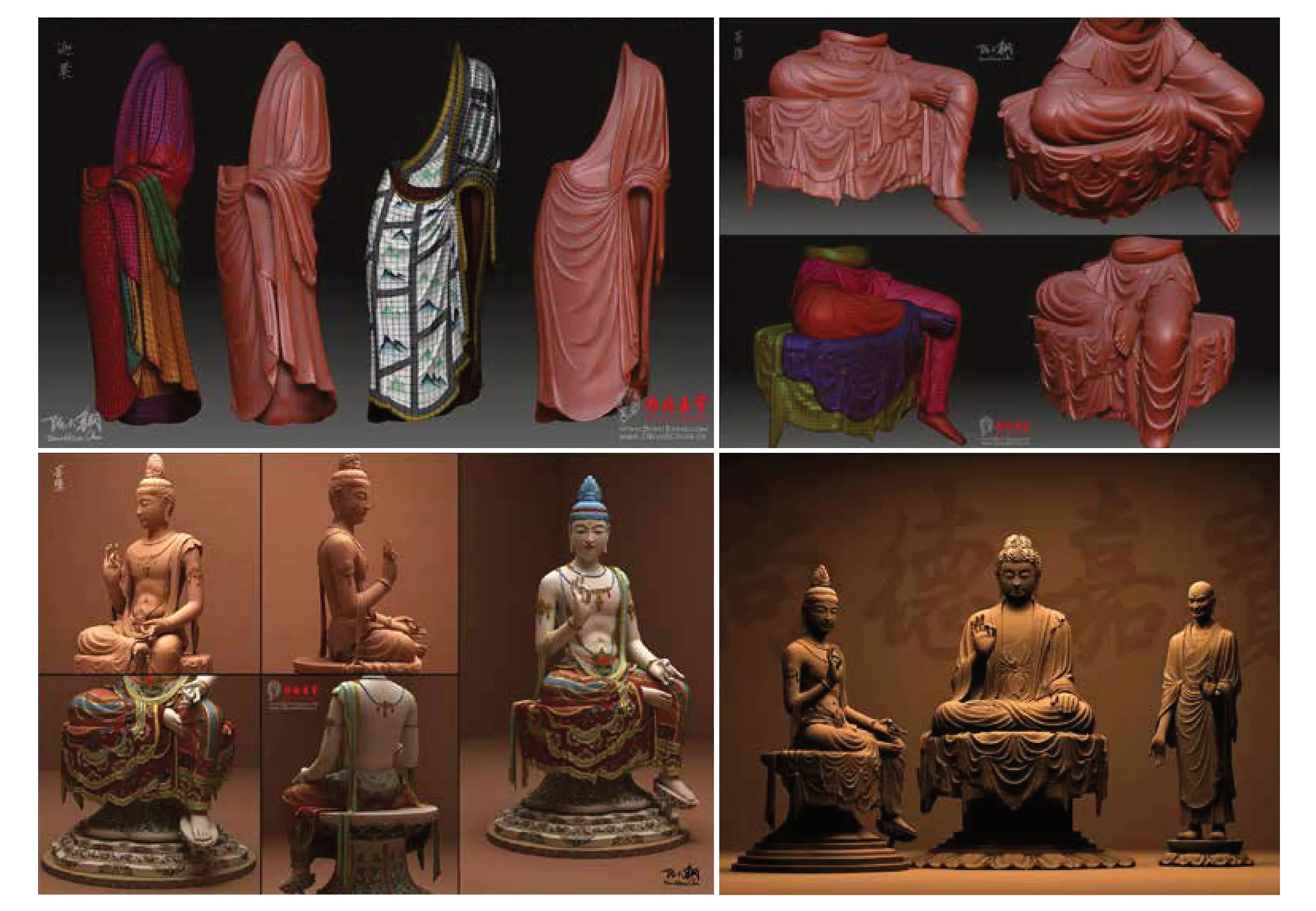

我給大家看一下我做的敦煌的內容,這個里邊有幾張圖,先拿出一張圖來看,這個非常典型。在07 年左右,我們和中央電視臺、敦煌研究院合作做這個內容。因為央視每隔兩年都要拍一部有關世界遺產的紀錄片,正好敦煌有一些石窟,需要復原原貌。在莫高窟第205 窟,這里邊大部分都是唐代泥塑。幾乎臉部全都壞了,手也沒有了,需要進行數字化修復。因為不能在文物上直接操作,當時我們也沒有使用三維掃描儀,那會兒的技術還不是很完善,特別對于彩色紋理的提取。所以當時我們就要手工先做一個三維的建模,然后再往上面畫彩色的紋理,分成兩個步驟。

這個過程比較漫長,我們當時是在08 年幾乎一整年,都在做這件事,做了十個月,做了四尊佛像的修復,平均大概是兩個半月能完成一個,而且其中要作很多的史料研究。雖然是學文史專業的,但是我只是知道怎么去找這些材料,然后要在創作的過程中理解,要有美術方面的手法,當時我們使用的軟件是一個新的數字雕刻技術。

要把這些內容都掌握,不僅僅是要學習計算機技術,而且要有做研發的能力,還要靜下心來打磨作品。這個片子在完成之后大概有90 秒的動畫,在2009 年大年初一央視播出了,非常成功,我認為這也是在我們行業中一個非常重要的嘗試。后來,文物數字化在這個方面開展的就越來越多了。

《科技尚品》:聽說您在籌備藝術研究院,在您看來,有哪些特別重要的問題是亟待解決的,其作用是什么?

我們經常會想,我們中國人所做的藝術作品,特別是使用計算機生成的,除了這些特效大片以外,也有很多傳統的內容,可能也要拍成影片或做成游戲。大家是否能夠勝任呢?我們有沒有能力超越古人的水平呢?現在看來,接近古人的水平都很難。我覺得光靠我一個人的呼吁是不行的。我是有實踐精神的,我愿意每年做一個重要的作品,但是我覺得個人的創作不能和行業的發展劃等號,所以我就特別注重推動這方面技術的普及。

比如說我們會跟一些學校合作,設立這樣的課程,包括數字人的課程,文物虛擬修復的課程,甚至是AI 繪畫課程。這些技術我已經研究過,我認為是有很大的用處的。我以前就有一個愿望,我們要把數字人這里邊的一些難點解決,像頭發,布料,還有表情動畫。我發現,現在這些不光是我們在解決,包括國外開發的一些軟件技術算法也在解決這些難題。我估計可能用不了幾年就能徹底解決,但是這個進程還是太慢了,我們只是靠等是等不來的,我們既然有了這樣的眼光就要親自去解決去研發,我也希望多一些有識之士包括一些搞技術的朋友一塊兒來參與這件事情,然后把我們說的這些內容一一攻克。

這里邊以后可能會做大量的中國古代數字人的形象,包括56 個民族的形象,就是把這些工程系統化,也和有關部門一起來合作,這不是民間的事情,有關部門也應該重視。所以我在各個方面,包括活動之中也在呼吁。我的這個愿望如果實現了,那可能就是為我們行業做出了重大貢獻,而且它也是比較超前的,等我們在應用的時候,大家會看到它的作用,或者說我們要做這件事情是應該的,是非常重要的。

《科技尚品》:把博物館的一些展品全部線上數字化是不是一體的,您的這些數字作品是否可以放到直接放到元宇宙展示里面?

嗯,這就是我們20 多年來一直在做的文物的數字化工作。2005 年,首都博物館第一次進行文物的三維掃描時,我成為館方的顧問。當時他們建新館,需要這樣的內容。原來我所在的水晶石公司,為首博掃描了50 件文物,都是館里面的一級藏品,包括陶瓷、金銅佛像等等。現在的數字化展示一體機還在博物館里邊發揮作用。我到外地的各個博物館看,他們都已經開始做這方面的內容了,一般在展廳里邊都能看到,做的也很好。

這只是對于文物的一個基本形態的一個展示,就是說它有一個造型,上面有一個彩色的紋理,這是通過技術實現的。它也可以通過觸摸屏,拿手去滑動,去轉動,去觀察,這是觀眾現在已經非常熟悉的方式了。但是更難一點是文物的數字化。藏品的數字化往往是零散的,每個博物館如果需要,就做一些,不會整個都做。像故宮180 多萬件文物,只是拍了照片放到網上讓大家查詢,所以文物數字化是一個復雜的技術流程。

比如說掃描一件文物需要花幾個小時,后期處理還要花更多的時間,工作量這么大,誰也沒有足夠的人手,博物館應該有相應的職能崗位來做這個事,但很可惜現在沒有。現在要進博物館工作并不容易,信息中心要做文物數字化工作,經常是請外面公司來協助他們做這件事,自己在這方面沒有培養人才。

在學校我講過這方面的課程,也是想讓學生掌握這個技術,但是學校也要采購相應的設備來配合。所以在這方面,我呼吁各個學校都開設文物數字化課程,然后讓他們義務地為博物館去服務,這樣就能兩全其美。學生們既得到了傳統藝術這方面的實踐,進行數字化技術的學習,然后也能完成博物館海量的工作。

等這些都有了之后,我們才能考慮下一步這些素材怎么用,怎么能夠讓它活起來,現在可能是因為素材都不夠。比如說你想做一個漢代的展覽,刀在這個博物館,盔甲在那個博物館,這些東西都不在一塊。我們如果能把它們都拿過來,整合出我們要做內容,它將是一個免費的素材。在這個博物館體系里邊,大家可以拿它去創作,要不然的話每一個單位要做缺乏的內容的時候,都得重新去做,這是非常耗費的。

我們也希望整個體系有統一的一個素材庫,這樣工作就會非常順利地推進。這個也屬于跨界,一個博物館即使有懂文物與書畫的人才,有了這些素材,但仍然不掌握做動畫做電影的技術,所以更大的難點來了。好在我們現在已經知道怎么做了,我們下一步就去實實在在推進這些事情。

《科技尚品》:文物數字化未來是一個很稀缺也很熱門的專業和行業,應該會有更多年輕人投入到這個行業里去嗎?

現在一些游戲公司也在跟博物館合作,因為他們財力比較雄厚,學校可能會首先考慮就業,主要是這方面的專家少,尤其是文物數字化這方面。一般印象中,掃描一件文物,并不會把它做成節目。博物館雖然在展陳方面也希望能有這種形式,但是因為成本太高,一般來說很難為做這樣的動畫投入巨資,我覺得它的結構設計有問題。

如果想實現這個事情,我們得找一個地方出資。比如說為博物館做一個內容的時候,博物館要給我們提供文物資源,他提供授權后,我們去制作就行了,博物館不需要出錢。以前是掃描公司要收錢才去干活的,如果請公司做,成本很高。如果我培訓了學校的學生,讓他們掌握了這個技術,那成本就非常低,也讓學生有一個實踐的機會。等內容做出來的時候,還要找相應的公司去做動畫,這確實不是學校或者博物館能勝任的事情,但是我們想把這個機緣和資源集中在一起,再培養學校的動畫專業學生,去做文物數字化的動畫,包括使用引擎、元宇宙這些技術,讓學生在學校里掌握實實在在的技術,這對以后就是很有競爭力的。

所以這就擺脫了我們以前頭痛醫頭,腳痛醫腳的問題,不會出現講數字化的課,就教掃描,后邊的內容教不了的問題。現在這個規劃我們其實已經在做了,我們可能讓全國有條件的學校一起來分工合作,做各個環節,并說服博物館,讓學生把內容做出來。

《科技尚品》:是不是國內缺一個把所有的博物館的文物的數字化的素材全部集中在一起的數據庫?

其實各個博物館如果做了文物數字化,這類數據是禁止拿到外邊去用的,我們在做數字博物館項目的時候都是保密的,而且館名都是保密的。將數據裝進硬盤驗收無誤視為交付,此后不管他用不用我們都不能再碰了。很可惜的就是文物數字化做完第一期內容之后,數據就躺在硬盤里了。

現在在行業里面最可惜的事情就是,那么多的制作公司和我們一樣做了很多的作品,只是被客戶的一個項目用過一次,以后就不再復用了,因為簽了保密協議,所以這方面的公用資源是很少的,而且不管是不是博物館的文物都是這樣的。

比如說做電影,你想做一個故宮紫禁城,這個模型你上哪去買,水晶石公司是不會賣給你的。我前兩天剛看了電影《封神》,它好多的盔甲、皇后的首飾,其實都是根據博物館的藏品1∶1 復刻的。它的素材來自于哪里?在拍這種片子的時候,它的預算里包括授權費。據我所知,《封神》三部曲花了30 個億,我估計得票房100 個億才能收回成本,付出代價很大。

《封神》雖然說只是一個神話傳說,但是它發生在商朝,當時的文物也出土了很多,主要是青銅器,其他包括建筑、服飾都沒有。現在在拍攝這樣的內容的時候,如果是一個神話片就算了,但是如果是一個歷史劇,比如說唐朝什么樣,就得把唐代建筑復原出來,我們可以找搞古建的專家請教,也有相關的專著可以看。現在在影視片里都是年輕人在做這方面的設計,可能會主觀做一些變化,如果想考據這些考古的東西,連專家都沒有弄出來,他們也弄不出來。

所以概念設計師在這方面發揮會有點過頭,也是沒有辦法,有些東西是現實當中沒有的,就靠想象去做一些。我并不想吐槽同行,但是有些東西做的就比較粗糙,其實越早期的東西是越簡陋的,為了影片的效果,影片才做的那么絢麗,包括絲織技術,建筑能力,都沒有那么先進。現在很多的影視城搭建了宏偉的宮殿,他們其實已經竭力按照考古來源去復原了。

比如說要拍一個春秋戰國的片子,基本上已經做的很好了。但是在影視里邊,特效技術既然無所不能,就做《大鬧天宮》,做的很華麗,就不愿意按照文物的要求去做,做出的內容僅僅是為了美術上好看。因此,我還是覺得我籌劃的數字藝術研究院,出于我的本行,有這方面意識,也有這方面的規范,盡可能按照這種方式還原,實在不行的話我們再補充一些,看看能不能做的更好。

現在不管是虛擬場景,還是數字人方面,都做的非常好了,我們也特別希望今后的影片或者博物館也做出一些非常精彩的案例來。

《科技尚品》:對未來三維數字技術在博物館的普及有何建議?

此前在做這些事情的時候有一定的資源浪費,就是做完之后沒法給別人用,也不能賣。要做一個公用的數據庫是可以的,就看誰來引導這件事,比如說找類似像中央美院、八大美院,讓他做一些力所能及的事,再找一些學校。我們特別希 國家文物局和中國博物館協會也能牽頭。

將數字化內容放入公共文博數據庫,我們叫“數字供奉”,并把掙的錢用來繼續開展文物的修復這個事業。為防止盜版,只能做眾籌,等湊夠1 萬個人需要這些資源,再出現盜版我也不擔心了。何況知識產權的維權也越來越完善。