徐晚蘋與周煉霞:此去經年情不變

◎文/潘彩霞

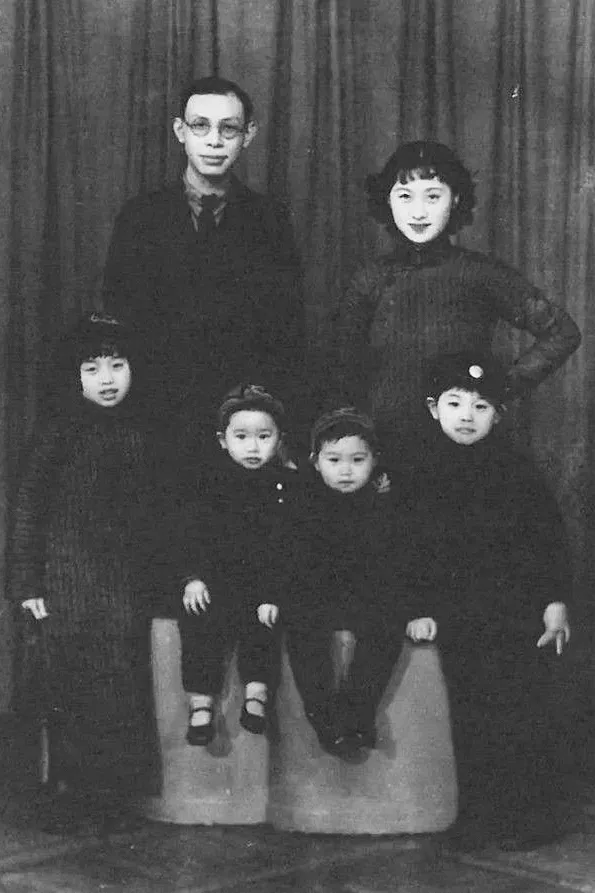

徐晚蘋、周煉霞夫婦與孩子合影

1927 年的上海,正處于時代交叉點,城市燈紅酒綠,時髦又開放。憑著幾筆丹青,21 歲的周煉霞在上海已小有名氣,她常常在老師蔣梅笙家的沙龍派對上談詩論畫。柳眉鳳目,清新脫俗,她走到哪,都能吸引一眾目光。

一位年輕人舉起相機,把鏡頭對準了周煉霞。

相知相愛

相機的主人叫徐晚蘋,號綠芙。他是有名的滬上才子,也是蔣梅笙的學生。他出身名門望族,不僅舊學底子深厚,在新文化運動影響下,小說、散文也常在雜志刊登。除了能寫會畫,他還酷愛攝影,那時正在郵局當閑差。

一個攝影高手,自然有一雙發現美的眼睛,而周煉霞,本身就是一道風景。

徐晚蘋心動了,放下相機,用雙手比出一個鏡頭的樣子,熱情地對周煉霞說:“這個‘框子’里有一幅好畫,只可惜笑得太燦爛了,如果能帶上那么一點點愁緒,一定要比西施還美上幾分的!”周煉霞忍不住笑了,一瞬間,有情愫在萌芽。

聚會后,徐晚蘋對周煉霞展開了追求。照片為媒,詩詞唱和,兩個年輕人很快相愛了。1927 年秋天,他們在上海舉行了婚禮,在眾人的羨慕聲中,前往杭州度蜜月。天堂美景滋養了周煉霞的畫筆,南峰山下,西湖岸邊,她盡情揮灑丹青。而徐晚蘋的鏡頭,則時時對準她。杭州歸來,一張“女畫家周煉霞新影”刊登于1928 年10 月的《聯誼畫報》上,攝影人署名“徐綠芙”,旁邊題句為:“神仙伉儷人間住,艷絕紅霞映綠芙”。

有了“紅霞映綠芙”的合作,徐晚蘋有了新的想法。于是,一個攝影,一個畫畫,不久,40 余幅作品完成,夫婦聯袂出版了《影畫集》。作為結婚一周年紀念,這部見證愛情的作品,在上海灘紅極一時。

彼時的上海,各種思潮交匯,夫婦倆攜手進步。周煉霞去錫珍女校擔任了教師,同時,還為上海幾家有名的箋扇莊畫扇面,扇子開合間,她也風靡了上海灘。

1936 年,第一屆國際藝術展在加拿大舉辦,在徐晚蘋的鼓勵下,周煉霞將自己的畫作送去參展,竟然一舉奪得了金獎,她的名字還出現在《世界名人大辭典》上。贊揚聲如潮涌來,不少人折服于她的才情,常來請教寫詩填詞、運筆作畫。

詩畫風流中,周煉霞與時代緊密相連,和上海一起成長。1934年,“中國女子書畫會”在上海成立,周煉霞成為發起人和組織者之一。因外形姣好,書畫俱佳,她和陸小曼、吳青霞一起,被稱為“畫壇三姝”。

被迫離別

1937 年,日本人的炮彈落在了上海。那一年,正是周煉霞和徐晚蘋結婚十周年,他們已育有四個孩子。

山河破碎,滿目殘陽,“如此江山難下筆”。丹青畫卷失了顏色,周煉霞的畫少了,詩開始多起來,在《社會日報》發表了大量作品。

戰事吃緊,徐晚蘋也變得忙碌,電波傳來的壞消息常令他唉聲嘆氣。

夫婦倆都是滬上名流,日本人不時來騷擾,他們約定,一定要恪守民族氣節。上海淪為“孤島”后,徐晚蘋利用在郵局的職務,設法繞過日軍監管,秘密幫助出版社郵發進步刊物。多少個凌晨,他拿起帽子出門,只留下周煉霞擔驚受怕。

那時的上海,經常實行宵禁,晚上停電后,一片漆黑。聽著凄厲的警報聲,周煉霞心中悲憤不已。那一天,她鋪開宣紙,寫下詞句:“幾度聲低語軟,道是寒輕夜猶淺。早些歸去早些眠,夢里和君相見。丁寧后約毋忘,星眸滟滟生光。但使兩心相照,無燈無月何妨。”這便是后來發表在《海報》上的《慶清平·寒夜》。

詩名在外,1942 年,《萬象十日談》創刊時,主編陳蝶衣特意邀請周煉霞擔任編委。從此,周煉霞開始涉獵新文學,1944 年,她的短篇小說和張愛玲的作品一道,被選入《當代女作家小說選》。

也是那一年,周煉霞和徐晚蘋在上海青年畫廳舉辦了夫婦二人的書畫合展,上海名流,觀者如云。有位畫師特贈一聯作為賀禮:“晚雨如絲,柔情百煉;蘋風吹夢,秀靨微霞。”二人的名字被巧妙地鑲嵌其中,珠聯璧合。

艱難時日里,靠著文字的鼓舞,靠著和徐晚蘋的相互扶持,終于平安度過。抗戰勝利后,他們歡欣雀躍,期待重游杭州煙霞洞。憶起當年恩愛,徐晚蘋在《海光》雜志發表《西湖懷舊話煙霞》:“回憶民國十六年秋,與內子煉霞,由初戀而新婚,遨游西子湖邊……”

原以為國土重光,云開霧散,孰料,等來的卻是分離——一紙調令將徐晚蘋調往臺灣,負責接管曾經被日本占領的郵政系統。誰料,這一出差,就是30 年。

此情不變

1946 年,徐晚蘋前往臺灣,不久便被任命為臺灣“郵政局長”,原計劃的出差半年,頓時變成走馬上任。接妻兒相聚的念頭,一次次被戰火和忙碌打斷,終于,一灣淺淺的海峽,變成了難以逾越的鴻溝。

新中國成立后,時代的鐘聲敲響,周煉霞漸漸習慣了一個人,帶著幾個孩子,她靠畫扇面、竹簾謀生。思念早已揉碎,只有在暗夜里,她才會翻開那本《影畫集》。

偶爾的愉悅,來自作品參展、筆會交流。與著名畫家吳湖帆相識后,兩人成為“文字交”,合作繪畫、填詞,周煉霞的畫技突飛猛進。1953 年,他們合作了《荷花鴛鴦圖》。50 年后,這幅作品拍出了1035 萬元的高價。

文藝復蘇,周煉霞也以百倍熱情投入國家建設。1959 年,她參與創作了大型歷史畫作《鄭成功收復臺灣》。

從中國畫院退休后,周煉霞獨自居住在巷弄深處,她寫詩作畫,種花養魚。記憶如指尖流沙,悄然消逝,可是內心里,分明又在期待著什么。

1980 年,一封信越洋而來。周煉霞顫抖著手拆開,熟悉的筆跡映入眼簾,那久違的聲音又響在耳邊:“紫宜(周煉霞的字),我是晚蘋!”

從臺灣郵政部門退休后,徐晚蘋定居美國,中美建交后,他多方打聽,終于有了周煉霞的消息。

信中,他熱切地邀請她赴美。30 多年的委屈、等待、猜測,一瞬間煙消云散。75 歲高齡的周煉霞在小兒子陪同下,登上飛往美國的飛機。在洛杉磯機場,隔著30 多年的長河,周煉霞與丈夫終于相見。分別時,秀發如云,再見時,已是滿頭銀霜。

欣喜之余,周煉霞重拾畫筆,畫作一亮相,就讓美國觀眾贊嘆不已。

按照美國法律,分居30 年的夫妻需要重新注冊結婚,在親友們的祝福聲中,周煉霞再次成為徐晚蘋的新娘。悲歡離合之后,他們終于在耄耋之年迎來安然和喜悅。

1987 年,結婚60 周年時,他們特意回到上海慶祝。所有的感慨,徐晚蘋都寫進一首詩里:“夢繞崇山憶茂林,蓮湖修禊亦同臨。江南春色君休問,萬里云天背井吟。”

雖離鄉背井,但有陪伴,就有幸福。

2000 年,周煉霞在美國家中無疾而終。半年后,子女依她生前遺愿,將她和徐晚蘋的骨灰歸葬于上海嘉定區長安墓園,落葉終歸根。