無錫小籠包,鄉愁里的甜蜜

文/繆苗

“都說蘇州菜甜,其實蘇州菜只是淡,真正甜的是無錫。無錫炒鱔糊放那么多糖!包子的肉餡里也放很多糖,沒法吃!”最近在教汪曾祺先生的《五味》一文,文章第八段寫無錫甜,其中“肉餡里也放很多糖”的包子講的就是無錫小籠包,是無錫甜的“課代表”。

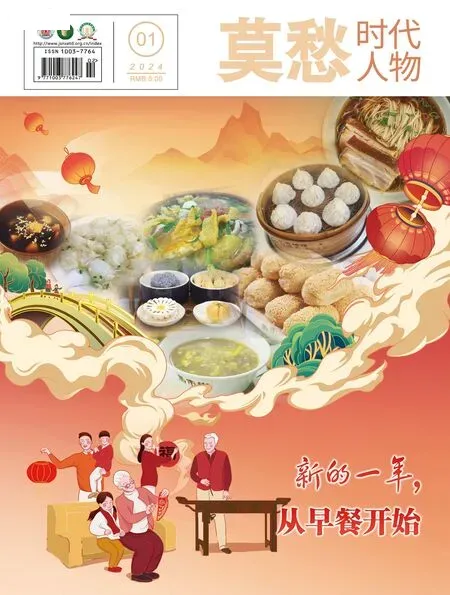

人生百味雜陳,但此種味道最美——甜。無錫甜,從早餐開始,從年頭開始,又浸潤到骨子里,浸潤到年尾,無錫人的餐桌可謂無甜不歡。這樣的甜,是美好的代名詞,是最好的新年祝愿,一想起就讓人嘴角微微上揚。

汪曾祺先生說:“你的味覺就是你的鄉愁。”吃過那么多次小籠包,記憶最深的是童年時代和外公外婆一起進城去吃。那時的我在鄉間與外公外婆一起生活。盼來假期,外公帶上外婆和我趕早去鎮上坐中巴車,三個人一路歡笑,很快到了終點站周山浜。車站出來后穿過一個橋洞(上方是徐徐開進無錫火車站的列車),穿城而過的古運河躍然眼前,美景相伴,三人的腳步更加輕快。走到勝利門,看到路邊一個非著名店鋪,進去點了餛飩加小籠包的標配套餐。我輕輕端起碟子,小心地咬開薄薄的小籠包皮子,汁水的鮮甜隨即溢滿整個口腔,等到鹵汁吮吸干凈,小口咬起皮和肉餡,皮薄且不粘牙,餡小但肉質緊實,這份舌尖上的美味甜蜜又溫馨。

人生百味雜陳,唯無錫小籠包最美、最甜。

有位蘇州的朋友,少年時曾跟隨父母在無錫生活,如今已經退休的她,還經常到無錫吃小籠包。“離你家不遠那家店的小籠味道最正宗,倒上點鎮江恒順醋,味道不要太靈啊!”每到新年,她都會來無錫買十幾簍小籠包帶回蘇州,帶給在那里生活的無錫朋友。簍子是用細竹絲編制而成的,小籠包挨個整齊落座。她想在新的一年里,通過這份甜蜜和精致,給姑蘇城中的游子們帶去家鄉的儀式感。

無錫小籠包,我們本地人都叫“小籠饅頭”。在北方,有餡的叫包子,沒餡的叫饅頭;在無錫,無論有餡沒餡都叫饅頭,肉餡的叫肉饅頭,菜餡的叫菜饅頭,沒餡的叫白饅頭。日常生活中,我們還是習慣說小籠饅頭。

據說,小籠包清朝就已經出現,原創店拱北樓面館,本來是用大籠蒸制鮮肉小饅頭,鮮肉的皮凍做餡心,因“皮薄鹵多”而譽滿蘇錫常、滬寧杭一帶。1935 年,崇安寺“皇亭小吃”里有位名叫祝大三的小老板,因為攤位地盤有限,放棄大籠改用小籠蒸制,從此“小籠饅頭”便流傳開來。

無錫小籠包選用上等面粉、皮凍和腿芯肉制作而成,有的還會在肉餡中加入蟹粉,擁有十八道褶子的小籠包,外表看上去像極了一朵含苞待放的花骨朵;皮薄卻不漏,味鮮而不膩,肉餡加上滿滿的鹵水,“皮薄肉實,咸中帶甜”是最大的特色。無錫人愛吃甜食,從每天的清晨開始,除了小籠包,拌面、餛飩及玉蘭餅無不是鮮甜口味的,“一碗餛飩,一兩小籠”便是無錫人早餐的標配。

2021 年6 月,央視頻《城市有意思》欄目播出,主持人康輝在節目中特地品嘗了無錫小籠包,跟觀眾分享了吃小籠包的口訣“輕輕提,慢慢移,先開窗,后喝湯……”。“南甜北咸、東辣西酸”,康輝說無錫就是“南甜”的“珠穆朗瑪峰”,凡是嘗過無錫小籠包的都懂。

從小吃到大的甜味小籠包,自然不覺得“甜”有什么稀奇,直到元旦那天,在惠山古鎮碰到一對從浙江來無錫旅游的母女。談及兩地美食,女孩滿臉疑惑:“姐姐,無錫的小籠包怎么那么甜?就連拌面里也放了糖,無錫人做菜都要加點糖嗎?”一直以為江浙滬都是甜口,此時方知不是。網上看到一個說法,曾幾何時,北方喜食甜,南方則偏咸,永嘉南渡后,大量北方士族到了江南扎根生活,此后甜味也成了江南人的心頭好。

為什么要在小吃和炒菜時加糖,我也無法說個明白,但老無錫人至今有個習慣,“用糖來吊鮮味”,所以無錫菜里若是看到醬油,那糖也是必不可少的,是紅燒菜的靈魂之味。眾所周知的醬排骨、玉蘭餅和雞子大餅無不是甜滋滋的。

近些年,人們更加注重健康,控制飲食中糖分的攝入成了一件要事。不過,這似乎并未影響無錫人對小籠包的喜愛,有兩個外地來無錫發展的同事表示就好這口,“餡里不放糖還是小籠包嗎?鮮甜的才好吃!”曾經要去市區才能吃到可口的小籠包,如今鎮上也開了好幾家小籠包店鋪,人們對小籠包的喜愛從早餐蔓延到了三餐皆可食。

掃碼聽音頻

有些在外定居的無錫人原來并不十分喜歡吃小籠包,但在異鄉生活久了又開始懷念起甜口的小籠包。歲末年初,無論身在何處的無錫人,都有一份濃烈的鄉愁,這是一份味覺上的思念,而因為小籠包,無錫人的鄉愁也是甜蜜的。