光影,流轉時空萬象

編輯:謝云霓 圖:本刊資料

時間,是一個說不盡、道不完的話題。它是永恒的,也是短暫的。圍繞時間創作的藝術作品數不勝數,它們以各種形式詮釋著時間的真諦。在藝術家們的腦海中,時間既是生命的流逝,也是時空的轉換,更是人生百味的見證。在當代藝術領域,對時間的表達有多種方式——有的藝術家直接在“時鐘”上做文章;有的藝術家則用光影的變化來暗示時間的流逝……不同的藝術家對時間的表達截然不同,看看他們是如何表達時間的。

《比一天還短暫》

Sarah Sze 破碎之美

作為一名無與倫比的藝術創造者,Sarah Sze以輕盈的觸覺在各種媒介間游走。她的作品充滿活力,涵蓋雕塑、繪畫、素描、版畫、視頻和裝置藝術。Sarah始終關注物質的不穩定性,并試圖通過她的藝術作品解決熵與時間的問題。她的巨型球狀裝置作品《比一天還短暫》,仿佛一顆懸浮在空中的巨大星球。懸掛在裝置上的900張照片,呈現紐約天空在不同時間下的色彩變化,黎明的淺黃色、日間的明亮藍色、日落的暗橙色、午夜的紫羅蘭色。通過該作品,Sarah Sze探討時間與空間之間的關系,并將一段抽象的時間劃分為多個切片。時間仿佛被打碎一般,在無數個細小的瞬間散發著獨特魅力。

《Against the Run》

Alicja Kwade 對抗時間

柏林藝術家Alicja Kwade通過作品深入探討空間、時間、科學和哲學的內涵。她的藝術實踐廣泛,包括雕塑、公共裝置、紙藝作品、視頻和攝影。其中,Alicja的裝置作品《Against the Run》以其對時間的獨特呈現方式,使觀眾對時間和空間的感知產生迷惑。裝置高4.8米,矗立在紐約街頭,其指針會同時向前和向后運行,盡管這種看似矛盾的運行方式,時鐘仍然能夠保持正確的時間。這種現象無疑會引起觀眾的困惑,這正是Alicja希望討論的話題。她通過這個作品,挑戰人們對時間的傳統認知,引導人們思考時間的本質。

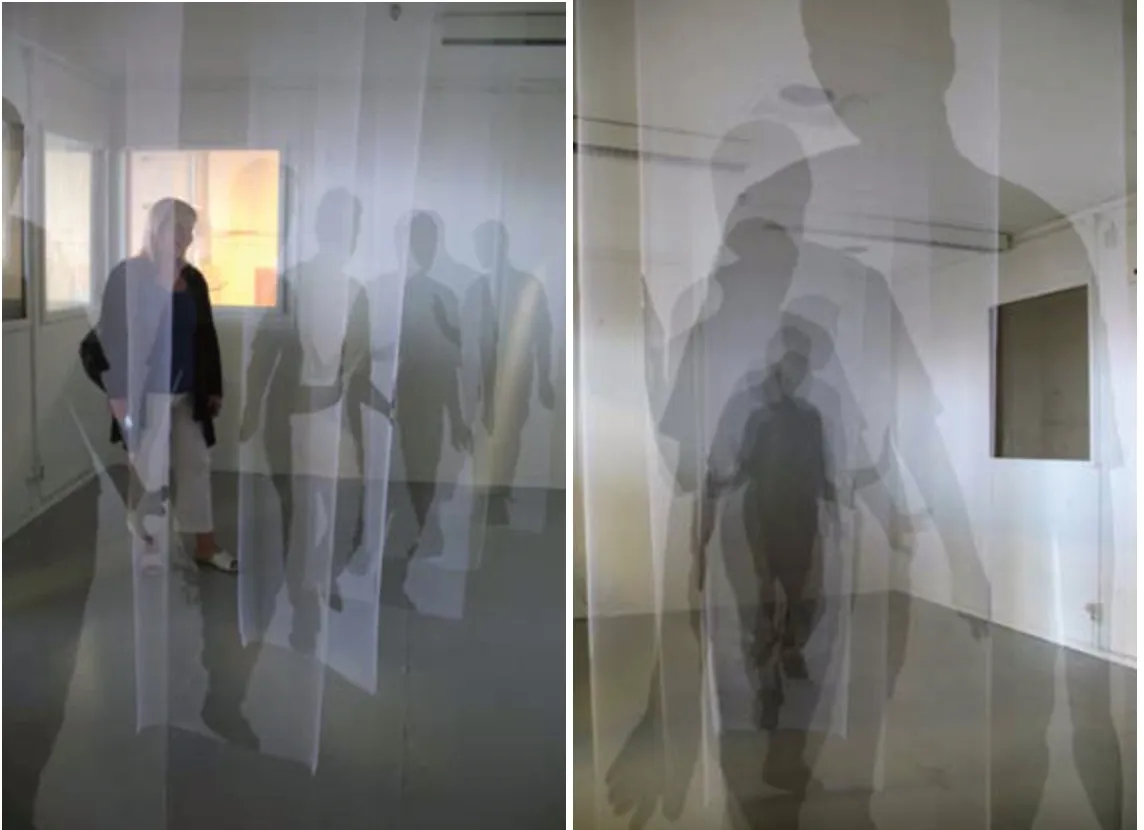

《Déjà Vu》

Pia Mannikko 人影恍惚

Pia Mannikko于2014年畢業于赫爾辛基藝術大學。她在作品《Déjà Vu》中,將一系列生動的人物形象用墨水精致地繪制在薄紗織物上。這些作品的比例與真人接近,微風拂過,織物輕輕搖曳,人物形象變得栩栩如生,給觀眾帶來視覺和感官的雙重沖擊。Mannikko對個人空間以及人體在時空中的屬性感興趣,她十分重視作品與觀眾身體之間的聯系,希望通過此類互動來激發觀眾的感知。Mannikko嘗試通過吸引眼球的感官,或創建可以觸摸的互動空間或物體來激活觀者,從而引導觀者走入她獨特的藝術世界,享受一場視覺和心理上的藝術盛宴。

Lindy Lee 木之緣

Lindy Lee于1954年出生于澳大利亞布里斯班,是新南威爾士州北部的一位知名藝術家。Lindy致力于研究東方藝術,常借助光影的變化,傳達出她對時間的深刻思考。在這組裝置作品中,她將多根粗壯的木頭豎置在展廳內,模擬出中國古代的時鐘。隨著時間悄然流逝,光線慢慢改變,木頭的陰影也會隨之改變方向。觀者身處其中,仿佛漫步于森林之中,親身體驗時間的流轉和自然的力量。Lindy通過該裝置作品暗示著時間的無情流逝,而木頭作為一種溫和而富有親切感的材料,表達出她對東方文化的追溯,以及對自然界的崇高敬意。

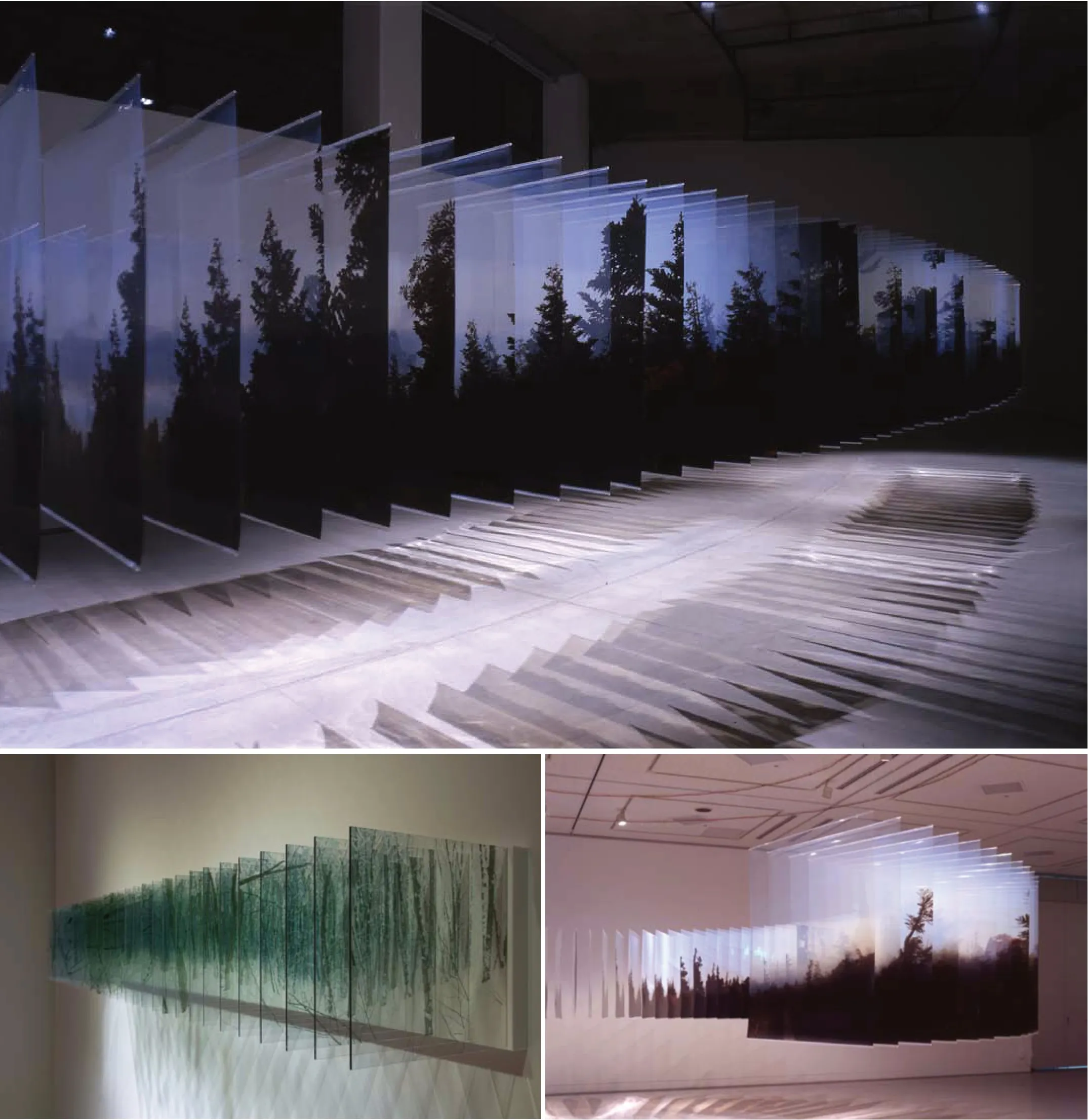

《圖層繪畫》

Nobuhiro Nakanishi 自然秘語

日本藝術家Nobuhiro Nakanishi成功地捕捉到日落時的藍調世界和明亮森林的閃耀光芒,創作出系列《圖層繪畫》裝置作品。為創造出這組引人入勝的三維裝置,他需要花費大量時間來拍攝環境,然后精心挑選出這些圖像,并按照時間的順序將它們印刷在丙烯酸面板上。“每個人都受時間流逝的影響,但每個人都以自己的方式感知它。”時間無影無蹤,無法被固定,但卻可以用藝術的方式將其定格。當觀者欣賞這些裝置中的照片時,大腦會試圖填補這些圖像之間的空白。人們依靠自身的經驗來填補缺失的時間,無論是短暫的還是模糊的。

《Real time》

Maarten Baas 實際之時

荷蘭藝術家兼設計師Maarten Baas,2002年畢業于埃因霍芬設計學院。他的藝術創作打破常規,巧妙地將概念藝術、手工藝、裝置、公共空間和表演等多種元素融為一體,模糊藝術和設計之間的界限。Maarten的《Real time》系列裝置作品,以“真人”在半透明的時鐘內涂抹時間的行為表演為特色。Maarten如同皮影戲的幕后操縱者,引導時鐘內部的“工作者”,不斷地繪制正確的時間。在這個系列中,時間不再是一個抽象的概念,而是通過真人的表演變得具象起來。觀眾可以看到時間在眼前逐漸流逝,感受到時間的無情和人類的渺小。

《慢生活》

Pierre Brault 彩虹之光

藝術家Pierre Brault常利用光影藝術作品為城市注入無限活力。他創作的立體裝置,會隨著太陽東升西落的有序軌跡變幻出不同的字樣。疫情期間,他使用半透明的彩色玻璃創作出一系列裝置作品,并將其安裝在建筑外墻。仔細觀察這組裝置作品,會發現倒映出來的字樣會隨著時間的轉變,從STAY HOME(待在家里)逐漸變成STAY SAFE(保持安全)。這種變化讓人們思考看待時間的方式,質疑我們與時間和空間的關系。除表達時間,Brault的作品還包含真實、尊重、愛、分享和自然等元素。他巧妙地利用各大社交網絡傳播其藝術作品,讓更多人能夠感受到他作品所傳達的能量。

《時空粉碎機》

Susanna Hertrich 碾碎時日

Susanna Hertrich是一位多學科藝術家,她的創作跨越藝術、設計和科技等多個領域。這個看似簡單的紅色盒子,實則是一款不用手撕的日歷。裝置內置的動力系統可以讓日歷每分每秒不停地運行,而且過去的“日子”會被切碎,流淌成一團雜亂無章的紙屑。對于Susanna Hertrich來說,這個機器撕碎日歷的過程,是一種行為藝術,它以一種直接而粗暴的方式,揭示著時間的流逝。這也是一臺充滿詩意的“時間機器”,它以獨特的方式提醒人們生命的短暫,每一天都隨著時間的流逝而慢慢被撕碎,所有那些不可挽回的失去的時間,都以碎紙的形式有形地存在著,仿佛在努力證明它們曾經存在過。