“不期而遇見”油畫作品展后再思考

◆龔增斌 (浙江省寧波市鄞州區文化館)

2023年6月,“不期而遇見”龔增斌油畫作品展在吳永良美術館成功舉辦,展出了我的油畫作品近40幅。現在我再來看這些作品,回顧創作歷程,以與讀者作共同探討交流。

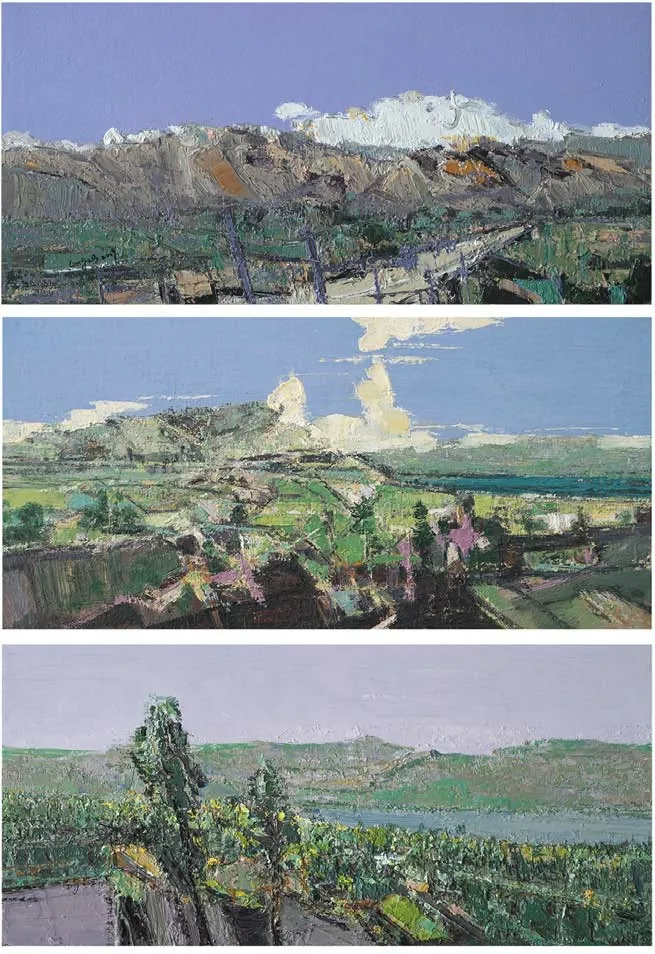

作品《遠方·路上的風景》,畫面來自俯瞰全景視角,內容偏田園抒情風光,少見的左、右、下留白構圖和隨意的甩筆使畫面更顯空靈、詩意。這幅作品前后創作數月之久,修改次數也很多,好幾次都是改頭換面動大手術。它似乎是一幅可以不斷成長的作品,從提筆起就好像可以一直畫下去,畫它的心情也總是很愉快,每次的動筆都帶來不同的感受,直到將它裝框呈現在展廳才算作“完成”。

遠方·路上的風景 油畫 龔增斌

這幅作品的題材來源于甬臺高速路上兩邊的風景。我每一次駕車回老家,總喜歡左顧右看,或許是心情特別美好吧,眼里就沒有一處是不美的。我認為畫熟悉的、有情感、有故事的題材,有助于激活創作細胞,提高畫面筆觸的靈動性,能讓自己的情緒在畫面中釋放,從而引起觀眾的共鳴。

《秋韻遐想圖》是我在寧波市鄞州區東吳鎮小白嶺走古道時有感而發所創作的。畫面是我對山腰登高處的小白嶺的印象。和表現現實的小白山景致不同的是,我用主觀的色彩來表達情境。主要色調紅黃,在秋天的山頭蔓延,只有小白塔還依稀在。秋日的景,是一種蕭颯,更是一種包容的大氣,遠看畫面有氣勢,細看牛羊、人家、炊煙俱全。在畫中,我采用宋畫中慣見的山水構圖,將中式的審美情趣和西方油畫的語言較為細膩地融為一體,大塊色調的運用讓江南的秋景有了那種北方的氣勢。

此前,吳永良美術館舉辦過一次“鄞風雅宋美術創作精品展”,《韓嶺·周五》就是為這次展覽所創作,于此次展覽一并展出。作品描繪了韓嶺老街風情。韓嶺老街屬東錢湖景區,距寧波市區約20公里,三面環山,一面臨湖。老街所在的韓嶺村歷史悠久,宋朝時期曾繁盛一時,這里的房屋至今仍保留一些原始的宋朝建筑風格。一個愜意的周五,我在熟悉的煙火味里走街串巷,尋一處靜謐居所,點上一壺好茶,消費一個無所事事的下午。

畫面采用俯瞰的角度,仿佛是歷史的回眸。繁華的夜色被淹沒在樹影里,也淹沒在歷史中。經過做“減法”,通過整體簡化和暗化,在溫柔的暗示和內部秩序之間,畫面達到某種動人的和諧。水邊一角的亭子里,眾多的人在交流,也許是文人墨客的雅集,也許是貴族的夜宴,也許是普通人的夜游……歷史和當下在這個空間過渡并給人留下了很多遐想。

韓嶺·周五 油畫 龔增斌

同樣是畫家們熱衷于描繪的老街題材,《一日游》這幅作品,水色相間的兩岸里,排布密密麻麻的游人,足有幾百人之多。這種印象是我游江南古鎮時所遇情景。作品寄寓了我對于文旅融合盛景的美好愿景,構圖富有意蘊,熱鬧的人群各有秩序,老街在時空交錯中充滿了時代氣息。

“它是什么物象與我無關”,或許就是這幅畫創作的起點和終點。《墻里樂章無限》在此次展覽中的眾多作品中可以算是異類。異在它的夸張的色系和抽離的物象結構。當然,它還是具有明顯的辨識性,讓觀眾一眼能確定它是一幅寫意園林的組畫。但是,當你盯著它細看幾分鐘后,你會發現昔日的“園林”印象變得不真實了,它的形象也變得不是那么重要,似乎剩下的就只有一些色塊、筆觸和肌理。它像是在陳述我是在如何做畫面分割、物象排布和素材整理。這樣獨特的表現手法和迷離的畫面,讓觀者有了現實抽離感,與其說是在詮釋自然物象,不如說是我的情緒表達。

一日游 油畫 龔增斌

談回技法的呈現。我在畫面底層鋪了一層泥沙,厚重的肌理讓畫面顯得斑駁而有歷史感。用筆上,我借鑒了國畫中的皴法,反復地擦、擺、揉,筆觸像極了跳動的音符,園林題材通過這樣特殊處理表現得恰如其分。或許獨具特色的色彩主張和考究的畫面構成,總會讓畫面呈現意料之外的驚喜。精神方向大到遙不可及,畫面尺幅小到觸手可得。《向往遠方》就是這樣一幅小而精的作品,它是一組遠眺視角的三聯風景組畫。它讓我們看到更遠的遠方,仿佛就在眼前。而詩意的向往,已經留在心中,就像生活當中那些難忘的“小確幸”,愿望可以很大,理想可以很遠。

向往遠方 油畫 龔增斌

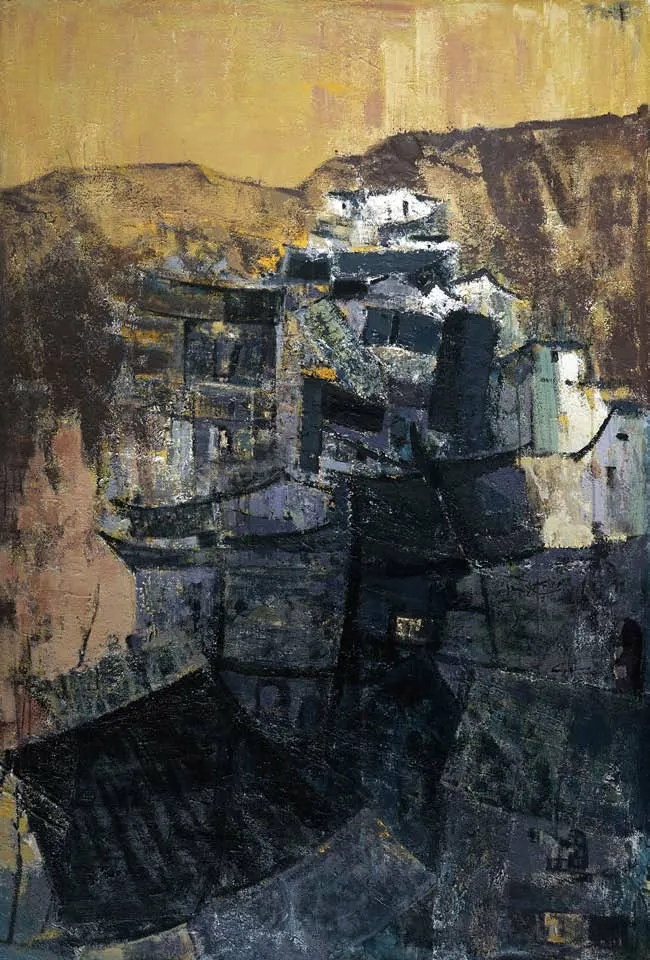

家鄉的美景和童年的記憶是每個藝術家創作的母題。《月是故鄉明》來自我童年時的老家記憶,它位于浙江臺州某個半山腰山村,這些老房子跟臺階一樣一層一層錯落地疊上去。題目叫“月是故鄉明”,可是畫面中卻沒有月亮,因為故鄉的明月一直在我心中。畫面的背景是蓋滿整個山頭的夕陽,有個別房子小小的窗里亮起了燈,更多的人也許還在地里勞作或者外出務工了。

和展覽中其他畫作不同的是,這幅作品采用了綜合繪畫的處理手法,運用了泥土、紙張等材料的粘貼手法,它們就像一縷縷濃濃的鄉愁,是有溫度的。作品近看富有肌理,色塊處理手法現代,中間大塊的灰黑用來表達鱗次櫛比的屋頂,很有分量,顯得蒼拙而有節奏感。

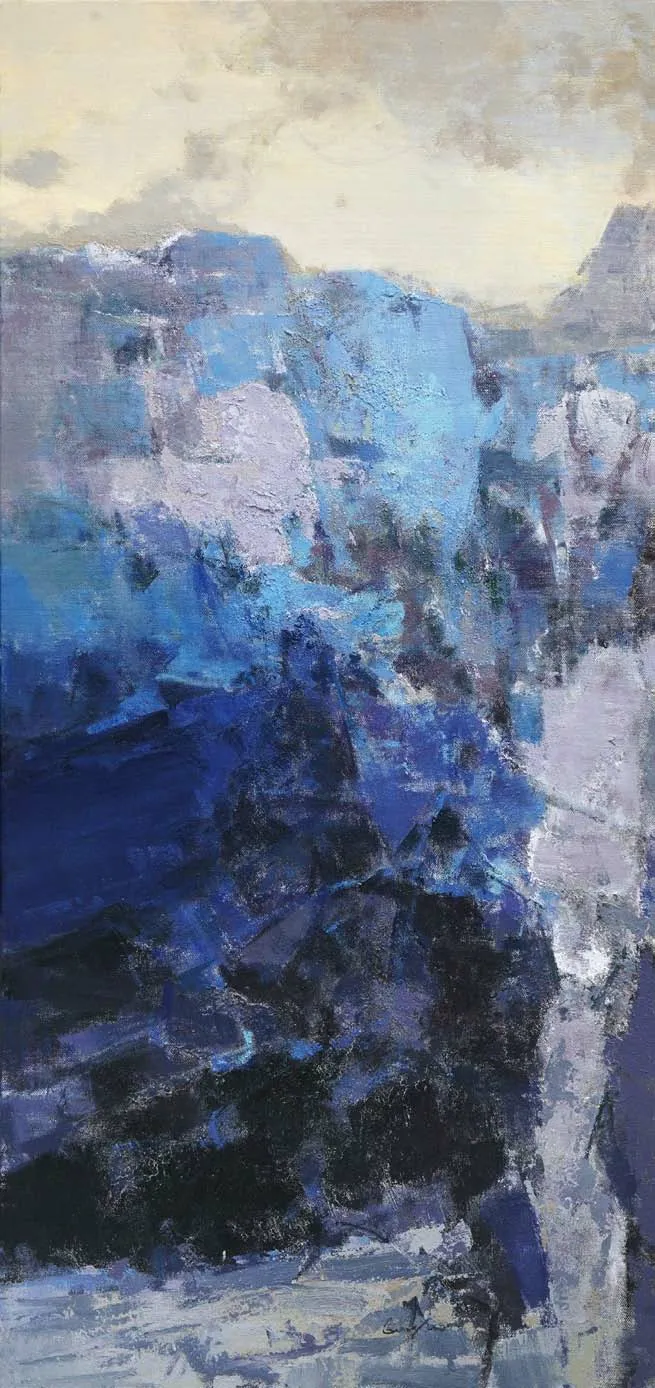

記得在展廳中有位觀眾看《那黃色的云》這幅作品時,帶著疑惑地問我:這幅畫畫的是哪里,好藍?其實我本人也是沒有標準答案,因為那是我心中的大山。

現實中應該是沒有這樣深邃藍色的山體。我用這樣的色彩來表現山體時,純粹肯定地認為在某個時間和空間里應該存在這樣的顏色,雖然現實中它僅僅存在于我的畫面中。在整個畫面中,當“不合理”的色彩、結構、要素有機組合在一起時,它便在這個時空中誕生了:黃色的云、藍色的山、灰色的巖石,一切都那么恰當。

太湖石系列也是我比較喜歡的繪畫題材。我認為太湖石自有它獨特的品質,內斂、剛硬又不乏絢麗。自古文人的居所愛竹愛石,石頭便一直是繪畫中的主角。如何用油畫顏料這個西來的材料來表現太湖石,如何將東方審美情趣和西方材料統一調和就顯得尤為重要,也是我一直在思考的問題。我們看《石意·語》《石意·水清》兩幅作品,乍一看都有寫意精神,但色彩、構圖、結構又棱角分明,素描關系也交代得比較清楚。我一直認為自己所畫的石頭系列,是有溫度有靈性的,所畫的石頭也是不同顏色的,而不是灰灰的色調;他們就像某種有生命的東西,在畫面中呈現時就會說話。

那黃色的云 油畫 龔增斌

誠如此次個展展題:不期而遇見。我遇見了熟悉的山林、田野、石頭、老街,這些形象在我的畫布上模糊起來,但最后都成了精準的色塊。遇見自然,遇見心中的自己,我遇見了繪畫和美好。

月是故鄉明 油畫 龔增斌

最后,附寧波大學美育名師工作室、美術學博士馬善程先生觀展后作題為《雨中遇見》的短評作為本文結尾:

后現代語境中的藝術創作,雖然強調觀念的模型而無意討論純粹形式的“美”,但“美”作為一種無法擁有終極定義的視覺體驗和心理現象,數千年來從哲人文本走向畫家筆端,從權力認知走向大眾意識,它已如基因一般頑固,又如同一種規訓,刻在人類無窮無盡的言行中。

雨天觀龔增斌的個展“不期而遇見”,并不因氛圍而有殊異,見“美”依然突顯。久違的“繪畫性”和“沉積感”,在巧與拙的對弈之中,把形的結構、色的交互和筆的層疊收拾得恰如其分,不禁使人反觀那些與藝術交淺言深的藝術家,著實有別。在增斌的寫生和創作里,有意為之的形色演繹,兼具構成張力和文化意象,通過“經營位置”而橫豎得宜,頗有傳統山水的圖式氣韻,吞吐吸納,跌宕有律。作者對畫中天地色相的延展拓變,無意中滅失了“時間感”,卻恰然創造了一種基于現實又超越現實、基于形式又超越形式的審美結構——混沌、固實和恒定的視覺時空。

石意·語 油畫 龔增斌