“藝術‘搞’我”

◆周云龍(南京)

朋友圈,是當下一大“曬場”:曬孩子、曬情感、曬飯局……也有些人曬書法。

不過,見得多了,我就有一些小小的感觸:曬書法作品的,大多是初級;曬名家名帖的,多半是中級。真正的書法高級,基本上不曬。

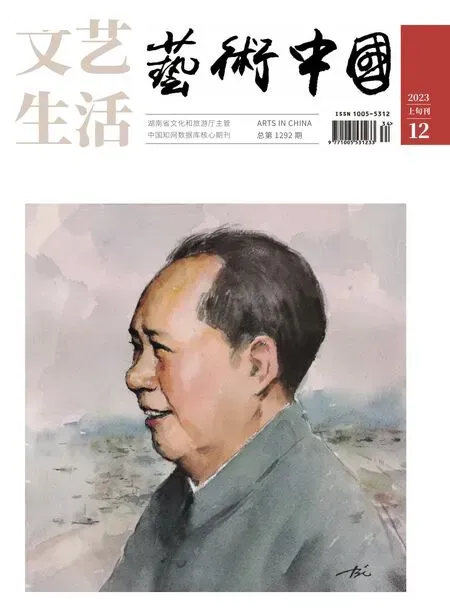

吾鄉書法家李文龍,60后,中國書法家協會會員、榮寶齋畫院畫家。和他相識的最初幾年,從不談寫字,從不曬作品,我們只在酒桌上暗暗較勁,后來彼此都看過對方大醉的樣子。

我一度懷疑他是一枚資深“吃貨”。如果有美食節目邀請李文龍參與,估計也應該會成為一大亮點—

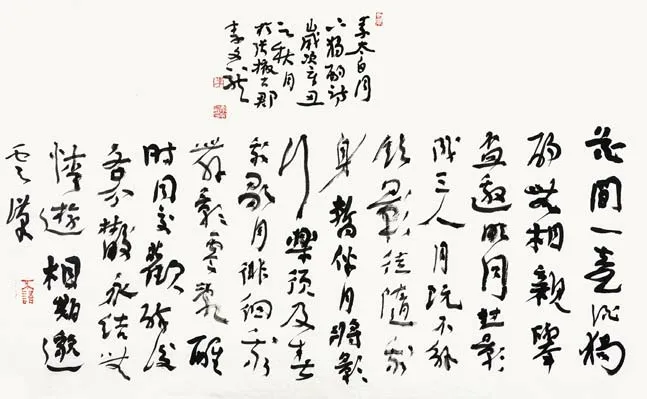

李白詩 書法 李文龍

啤酒紅燒肉:鮮肉焯水,啤酒燜制40分鐘。花雕雞:砂鍋燜制90分鐘。獅子頭:自剁肉餡,加料,做成肉圓,燉燒150分鐘。臭鱖魚:提前一周,腌制發酵……

這是李文龍自家小廚的一份拿手菜單。在他家做客,朋友們垂涎的是他的菜肴,留意的是色香味,而我驚訝的是菜肴的烹制時間:40分鐘?90分鐘?

快餐時代,習慣了“立等可取”,哪有這等閑工夫!可是,如果有機會欣賞到李文龍的書法,目擊那些飽經滄桑、遒勁有力、狂放不羈的漢字,你就釋然了:這,分明也是“煮”出來、“熬”出來的……他廚房里的所有耐心,可能都源自一墻之隔的書房。

酒桌上的李文龍,更有意思。他喜歡慢飲,但遇到快酒的朋友,也當仁不讓,配合默契,一個仰脖,一壺滿酒。這氣勢,又像極了他書桌旁的一種狀態:下筆如有神。

桌邊的李文龍是多面的,紙上的李文龍是多變的。矛盾?分裂?其實不然,他恰恰是契合了哲學中的:“穩”中有一個“急”字,“靜”中藏一個“爭”字。

想想李文龍的名字,其實也藏著一些書法的密碼,似乎可以完美詮釋他的藝術追求。

一是“文”,文心。李文龍的書法,最大特質是它的文化含量:“雨入花心甘苦知,水歸器內現方圓。萬里行舟尋大令,此身已為翰墨盟。”(《雨后有感》) “了卻公家事,客過北蘭亭。舊學邃亦密,新知還深沉。偶扶寒林杖,柳邊對斜陽。牛欄三杯釅,夢跡墨里花。”(《居北蘭亭有感》)……這些內容的擷取,來自讀書與游歷。每每在故紙堆里、舊石碑上“遇見”陶淵明、王維、蘇軾、李白,他總會心跳加速。讀佳句必摘錄,隨身攜帶的筆記本—《語林》,已寫滿六冊,共三萬多字。

二是“龍”,龍飛鳳舞。朋友發現,兩壺酒下去,李文龍寫字的狀態最佳。少則拘謹、生澀,多則神亂、失態。在“平正—險絕—平正”的藝術之路上,李文龍不斷探尋、摸索和體悟。而今,他更追求一種契合自己心境的表達:行云流水、瀟灑自如。而賦予這種表達自由的,顯然不是“兩壺酒”,而是“兩顆心”—耐心,以及他獨有的“文心”。

當年一個人闖蕩北京,出火車站,攔出租車,師傅問去哪,他說宋莊。師傅扭過頭,一臉羨慕:你是搞藝術的!李文龍幽爾一默:我搞藝術?藝術“搞”我!我是被藝術“搞”的!

現在看看,還真不是幽默。近些年,李文龍被藝術搞得頭大頭疼,焦點問題是如何提升水平。肯定到否定,否定到肯定,過程讓人煎熬,讓人痛苦。從線質、結構、用墨等技術層面,到風格的追求、個性的彰顯、氣質的呈現,再到如何利用漢字表達一種畫面感、整體感和藝術感,每天他都逼著自己學、思、踐、悟。做菜和喝酒,對他而言,其實是書法創作的標點符號,是暫停,是另起一行,也是找尋靈感的過程。

藝術,到底是怎么“搞”他的?這些年,他跑遍除西藏以外的所有省、市、自治區,在北京研學、創作,生活上一直居無定所,十年換過七個地方……人總是興趣的“心奴”。他和藝術的關系,是搞還是被搞?我看,根據牛頓第三定律,作用力與反作用力,大小相等,不分主次。

忽然發現,“搞”字里面就藏著一個字:高。李文龍之“藝術‘搞’我”,高見啊!

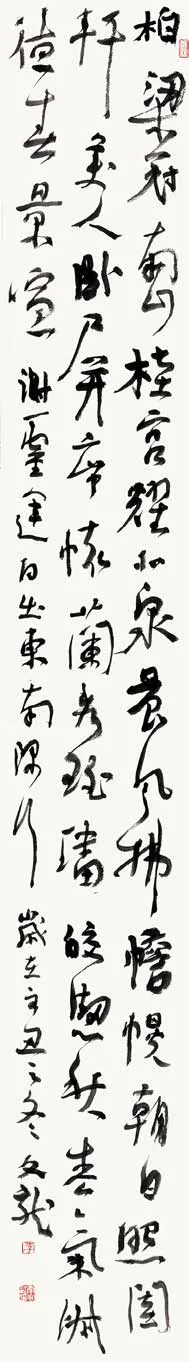

謝靈運詩 書法 李文龍