印度東溫迪亞地區巖畫中樂舞表演圖像的民族學分析

(印度) Sachin Kr. Tiwary 著 張嘉馨 譯 王 薈 校

(1.印度巴納拉斯大學印度古代歷史文化考古學院 印度 瓦拉納西 221005 2.中國社會科學院民族學與人類學研究所 北京 100081 3 集美大學 福建 廈門 361021)

在印度傳統繪畫中理解舞蹈,要么與民間傳說緊密相連,要么與傳統舞蹈流派格拉納(gharana)密切相關。近幾年來,大學和科研機構開始從學術的視角研究印度傳統舞蹈的歷史。在研究中,對于文本記錄和口述歷史作為正規論證證據是不足的。印度的舞蹈很少出現在巖石或山體中的刻畫圖像中。除了從一些居民區周圍的廟宇中發現的舞蹈圖像,我們更傾向于從洞穴或巖廈的彩繪巖畫中理解印度傳統舞蹈。

考慮到這些因素,本文試圖研究并分析在東溫迪亞地區(Eastern Vindhyan Region)巖洞和巖廈中發現的巖畫。其目的在于論證歷史中各舞蹈類型的巖畫和社會生活中社會表現(social manifestations)之間的關系。不僅如此,本文還旨在能為印度有關舞蹈和舞蹈形式的歷史編纂作貢獻。一個很好的例子是,在奧迪沙(Odisha)、賈坎德邦(Jharkhand)和東溫迪亞地區,均有發現如像卡爾瑪(Karma)那樣的舞蹈畫以及像瑪黛(Madai)、汗嘉(Jhanja)等樂器畫。理解舞蹈型巖畫,可揭示印度這些邦歷史上的相似性和文化上的持續性。我們通過東溫迪亞地區的田野研究去試圖理解舞蹈、樂器、服飾在巖畫中的延續性;為此,對多樣的環境、舞蹈的目的及其不同的類型,樂器的使用和功能都進行了詳細的討論。

一、東溫迪亞地區與舞蹈

溫迪亞山脈的東部地區,[1]東起比哈爾邦(Bihar)的薩薩拉姆鎮(Sasaram),西至拉賈斯坦邦(Rajasthan)的吉多爾格爾鎮(Chittaurgarh),穿越中央邦(Madhya Pradesh),[2]長約483 千米(300 英里)。[3]溫迪亞山脈高出周圍平原幾百米,最大寬度約80 千米。蓋穆爾山脈(Kaimur Range)包括印度中央邦(Madhya Pradesh)的雷瓦(Rewa)、瑟德納(Satna)和巴拉卡德,北方邦(Uttar Pradesh)的松巴得拉(Sonbhadra)、金道利(Chandauli)和密札浦(Mirzapur),以及比哈爾邦的蓋穆爾區和羅塔斯(Rohtas)。[4]

現今,在當地居民一些特殊的節日或儀式中可以看到有著些許改變的舞蹈型場景的巖畫。雖然國家和中央政府以及當地居民都在努力維護這些傳統的活力,但現實是,許多不同形式的舞蹈已失去了其形象。舞蹈的影響力通過感官覺察和感知而來:表演者在時間和空間上的移動視感,身體運動發出的聲音聽感,體力活動后人體的汗味、肌肉運動感或共鳴感以及與其他人或舞者所處環境的碰觸感。[5]

本文的研究基于舞蹈中所刻畫的環境、舞蹈形式以及相關的服裝、飾品、樂器。生活實踐和巖畫圖像中的舞蹈表演也進行了深入的討論,這些舞蹈表演通常在社會生活和宗教活動中進行;本文對舞蹈序列中的感知也進行了研究。想要理解早期社會中的舞蹈和舞蹈場景有必要進行民族志的觀察。在早期社會中,語言和歌聲已經徹底消失,但是有些證據仍存在于民俗 、[6]傳統、儀式、巫術、舞蹈型巖畫、陶器裝飾,[7]壁畫(如巴格(Bagh)石窟、埃洛拉(Ellora)石窟、阿旃陀石窟(Ajanta)之中。[8]舞蹈由各種象征符號組成,這些象征會在社會及宗教背景下加以文化性理解[9]并在儀式中傳達出意義。對舞蹈型巖畫的研究可以從兩個視角進行:非對稱性(獨舞)與對稱性(環形舞蹈、排舞、雙人舞)。對稱性舞蹈也被認為是集體舞。

舞蹈之所以存在是顯而易見的,即使在今天,人類及動物或多或少都會有舞蹈活動。舞蹈本身也是一種非語言交流的媒介。有證據表明,不僅人類會跳舞,舞蹈在動物中也同樣存在。例如蜜蜂[10]的舞蹈以及鳥類的舞蹈,如在印度最受人歡迎的孔雀,[11]還有其他各種哺乳動物也有舞蹈。在傳統社會中,舞蹈具有社會性、宗教性的功能。舞蹈本身是在特定時間及空間所進行的動態活動。

舞蹈在傳統社群社會的功能已被許多學者討論。在約瑟夫·加芬克爾(Yosef Garfinkel)[12]看來——舞蹈本質上是一場聯合活動而非個人活動,因此我們必須從社會能動(social action)的角度加以解釋,也就是說,我們須確定舞蹈是否具有社會價值?對此看法我表示質疑,我認為不僅有集體舞,而且在東溫迪亞地區有無數證據表明是存在獨舞的,也就是說,長期以來舞蹈是單人表演而非集體的,獨舞在當地人的活動中仍然存在,活動中有人在演奏樂器、有人在跳舞。

舞蹈是一項帶韻律的身體運動,通常在特定的場所內隨音樂而表演,意在表露一種思想或感覺、釋放精力或是僅為了愉悅身心。舞蹈是當地居民娛樂和快樂的來源。有人認為,在發明文字前,舞蹈是使故事代代相傳的口頭和表演方法的其中重要部分。伴隨著舞蹈,也為的是將各種民間故事及民歌世世代代相傳下去。即使在今天,民歌與故事也是以歌唱和舞蹈的形式呈現。相信在今天許多的原始文化中,從巴西的雨林到卡拉哈里沙漠,也能看到舞蹈出現在舞臺和治療儀式中。[13]這一跡象可視為是舞蹈社會性發展的另一個早期因素。我們從諸如出生、結婚、節日、典禮、葬禮、狩獵甚至勝利之后的舞蹈表現中獲得各類參考證明。傳統舞蹈規定了文化道德(包括宗教傳統和性標準);提供了宣泄壓抑情感(如悲傷)的出口;推進社群成員的合作(不論打仗還是研磨谷物);精神儀式表演;增進社會凝聚力。這些都是鮮活的證明,在今天仍存在,但有輕微變化。土著習俗之所以能夠存續,是因為地方邦政府以及許多政府機構和非政府單位不斷的鼓勵和財政支持。

二、東溫迪亞地區的舞蹈種類

部落、半部落、非部落的民間舞蹈是東溫迪亞文化色調中的一抹亮彩。今天,人們在跳舞時會穿著鮮艷衣服。要確定人是什么時候開始體驗到節奏的快感并通過舞蹈表現出來是不容易的。舞蹈很可能在人的有意識的發展之初就已存在。目前仍在部落中延續的舞蹈與巖畫中的或多或少有些相似。我們將嘗試找出還有哪些舞蹈形式以及如何將巖畫中的舞蹈場景與現代部落的舞蹈形式進行比較。東溫迪亞地區一些非常有名的舞蹈有:佩賈舞(Bheja)、喬吼舞(Chhau)、薩胡爾舞(Sarhul)、賈特-賈丁舞(Jat-Jatin)、卡爾瑪舞(Karma)、丹加舞(Danga)、比迪希亞舞(Bidesia)、蘇赫拉布舞(Sohrai)、巴霍-巴哈因舞(Bakho-Bakhain)、潘瓦利亞舞(Panwariya)、薩馬-查克瓦舞(Sama-Chakewa)、賈特拉舞(Jatra)、賈伊塔舞(Jaita)、諾坦基舞(Nautanki)、里斯基拉舞(Raskila)、卡杰里舞(Kajri)、裘拉舞(Jhora)、查普利-達姆卡奇舞(Chappeli Damkach)、賈納尼-朱瑪爾舞(Janani Jhumar)、馬爾達納-朱瑪爾舞(Mardana Jhumar)、法瓜舞(Phagua)、帕卡舞(Paika)等。[14]

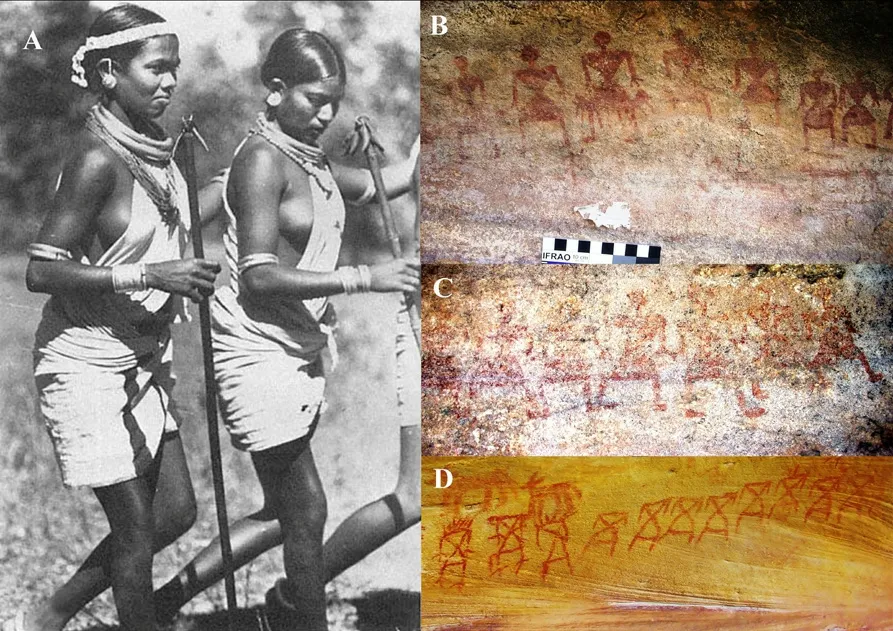

在東溫迪亞的巖洞與巖棚壁上有無數造型不同的舞蹈圖像。在蓋穆爾山脈的巴德基-戈里亞(Badki goriya)二號巖棚、塔拉(Tala)、古拉烏普爾(Ghurahupoor)、卡勞利區拉遮普村(Rajpur Kharauli), 班德哈(Bandha), 高斯吉爾-巴巴-卡-阿斯拉姆(Gausgir Bābā ka Ashram),杜格哈-哈蒂亞(Dugha Hathiya)等地,發現了繪有蓋穆爾(Kaimur)舞蹈的巖棚。穆沙哈拉(Mushahara)、貢德(Gond)、胡(Ho)、比亞加(Biaga)、奧龍(Oraons)、賓德(Bind)、卡爾瓦(Kharwar)及其他部落都被認為是這片土地上最早居民的后代(見圖1,群舞者在他們的村莊和村莊附近的城區表演舞蹈,其中藝術家攜帶樂器表演,這在所研究的地區是普遍能觀察到的,而女性頭上佩有許多裝飾物且身著五顏六色的衣服;舞蹈團在卡爾瑪節——亦稱Karma——之際表演舞蹈,(A)其中A 為賈坎德邦“Jharkhand”的加達瓦“Gadhawa”;B為蓋穆爾“Kaimur”;C 為賈坎德邦的蘭奇“Ranchi”)。在杜格哈-哈蒂亞(Dugha Hathia),有一些情侶在群體中跳舞(見圖2,其中A 為巴斯特“Baster”瑪麗亞女孩在跳舞;B 為舞蹈活動,身著服飾拿著樂器的人形,加姆哈山“Ghamha Hill”;C 為手拉手人鏈,賈皮亞山“Jhapia Hill”;D 為成排的條狀人形,蓋穆爾山脈的古拉烏普爾“Ghurahupoorr, Kaimur range.”),描繪了在該地區當地居民中仍然流行的傳統舞蹈形式。這些群體的祖先具有在巖棚的巖壁上作畫的傳統,說明了巖畫與現今的舞蹈具有連續性。該地區的傳統舞蹈有以下幾種:

圖1

圖2

帕伊卡舞(Paika):帕伊卡舞是這個地區非常著名的一種舞蹈形式。事實上,這是一種混合武術與其他舞蹈步驟的舞蹈形式。這種混合形式,使得該舞蹈只由社群的男性成員表演。舞者一手拿劍或棍,另一手持盾牌。在該地區的巖棚和巖洞中,可以看到一群手持劍和盾牌的舞者,這可能是對表演的描繪。為了保護自己,舞者身著安全胸牌和頭飾,腳踝上系著鈴鐺。如今,在政府的努力下,這種民間舞蹈在各種活動中表演以歡迎客人;穿著五顏六色衣服的舞者,創造了一道迷人的風景線。帕伊卡舞被認為是與神祗奎師那(Lord Krishna)有關的事件。據了解,當奎師殺死他的母舅坎什(Kansh)以拯救世界時,人們以節日的形式來慶祝這一事件,在這個場合下,人使用棍棒/劍和盾牌進行樂舞慶祝。這種舞蹈在排燈節(Deepawali)之后進行表演。值得注意的是,在今天,一般來說,許多民間儀式和節日都被認為與神祗奎師那或其化身有關,而多數當地節日和儀式常常在排燈節前后進行。

桑塔爾舞(Santhal):桑塔爾舞是東溫迪亞地區東部非常流行的一種民間舞蹈,屬于集體舞蹈,由曾經居住在東溫迪亞地區其他地方的某個桑塔利(Santhali)部落表演。作為一種藝術的表現,在巖棚和巖洞中仍然可以看到這種舞蹈的印記。這種舞蹈會在節日和特殊場合進行。該舞蹈不僅顯示了當地部落的文化或傳統,而且還展現團結的力量。賈坎德邦的桑塔爾舞,其主要魅力在于部落人群所穿的五顏六色服裝。桑塔爾舞中,男性的典型穿著是纏腰布(Dhoti)、裹頭巾。他們的身體以花卉圖樣覆蓋,引人注目。因桑塔爾人被認為是親近自然的族群,所以他們使用的東西來自自然,如用樹葉、樹枝和花朵為自己妝扮、做衣飾。

薩胡爾舞(Sarhul Dance):人們通常在7、8 月間舉行的薩胡爾節(別名Hareli 節)表演薩胡爾舞。每逢節日,當地的農民敬奉農具,向神靈祈禱莊稼豐收。研究比哈爾邦和賈坎德邦部落文化的人類學家指出,薩胡爾法會(Sarhul pūjā)由集體表演。哈里·莫漢在《切羅:文化適應研究》(The Chero: A study of Acculturation)一書中寫道,“這種‘法會’為所有人謀福祉,相關的花費也由所有居民承擔。主持儀式的祭司稱為帕罕(Pahan)或拜加(Baiga)。祭司除了用山羊或紅色家禽作為祭品供奉神靈,還給神靈供酒。這一傳統讓人想起薩達西巴·普拉丹(Sadasiba Pradhan)關于奧里薩邦薩(Odisha)烏拉(Saura)部落的作品。[15]在祭祀期間,人們隨著節奏舞動。

瑪代舞(Madai Dance)在二月份舉行的瑪代節上,人們表演這一令人愉悅的狩獵舞(瑪代舞),與家人親友相聚。節日夜晚,人們飲酒后表演舞蹈。印度中部的瑪利亞(Maria)部落在獵殺前跳狩獵舞,表演“殺死動物的儀式”。只有在完成表演后,獵人才開始狩獵,因為這樣做他們才覺得自己獲得了戰勝者的力量,并能控制局勢。在大量的巖畫遺址中,我們可以發現對這種舞蹈和狩獵場景的描述,并通過研究當地居民的儀式和習俗來追溯其歷史。澳大利亞中部的北部部落中,澤勞拉(Thalaualla)的男人們舉行儀式以增加黑蛇物種的數量。他們在地上畫出一些具有象征意義的模仿性圖案。這些圖案由紅赭石,彩泥和木炭繪制而成。

狩獵巫術存在的可能性非常大,因早期的文獻清楚地表明,狩獵巫術會在狩獵前進行。1901年,沃爾特·鮑德溫·斯賓塞(Walter Baldwin Spencer)和弗朗西斯·吉倫(Francis J Gillen)對南澳大利亞和北領地的原住民進行了人類學研究,并取得了非凡的成就。他們獲取的資料極大地豐富了民族志文獻,并于1904 年出版專著《澳洲中部的北方部落》(The Northern Tribes of Central Australia)。這是他們第一次提出“功能主義”的巖畫理論。該理論討論了“狩獵巫術”(Hunting Magic)。一些理論認為,這種表演是為了教授打獵,以及出于宗教或儀式的需要,其目的在于確保出征狩獵的人們大獲全勝并安全。通過觀看電影和聆聽故事,我們對狩獵產生過諸多聯想。歡愉和獵殺后的茹毛飲血是這些想象的共性。但是,這與現實情況遠不相符。當土著民為每日的生計而奔波時,生活并非易事,更別提快樂。他們自身的力量源于互相結盟。毋庸置疑,在東溫迪亞或其他地方,舞蹈和狩獵的集體場景與這一傳統有關。過去,狩獵對于貴族而言是一種樂趣和運動方式。瑪莉亞舞(Maria dance)以瑪莉亞(Maria)、穆里亞(Muria)或馬迪亞(Madia)的部落為命名。這一族群也被認為是蒙達(Munda)部落的一個分支。這個部落的人口主要集中在恰蒂斯加爾(Chhattisgarh)。毫無疑問同其他部落一樣,這一地區既不是起源也不是繁盛之地。

關于馬迪亞(Madia)部落還有許多趣事,需要在此一并探討。其中,巨石柱(Menhir)仍屹立在遺址。瑪麗亞(Maria)部落的生活方式在某些方面似乎起源于印度河文明(Indus civilization)。無論是獻祭場景還是狩獵場景都有證據表明他們是起源于印度河文明,見封印(seals),(見圖3 的d 圖像,圖3 為A 和D,B和C 之間的相似性比較。其中,A 圖像為巴斯特,即Baster 的多克拉金屬藝術;B 圖像為頭上飾有多盞燈的金屬藝術;C圖像為頭部兩側有燈的陶土女性雕像,其來源于印度新德里國家博物館;D 圖像為印度河谷的陶土封印)。在他們的各種節日和儀式中,舞蹈類似于人們在瑜伽、史坦納克(sthanak)和普拉蘭巴帕達(pralambapada)等中呈現的視覺圖像,這些圖像是在印度河文明封印中產生的。從女性舞者的金屬裝飾來看,如今的貢德(Gond)部落婦女在各種特殊場合也佩戴類似的頭飾,金屬項圈和手環。由于這些藝術的傳承,多克拉(Dhokra)作為巴斯塔爾(Bastar)地區的金屬藝術而聞名于世(圖3A)。藝術的表達隨著人們時空的變化而變化,此外,印度河文明下的貢德人與陶土藝術中的金屬工藝有著相似之處:在人物的額頭兩側可以點火作為照明用,這表明多克拉藝術的逐漸發展和延續。

圖3

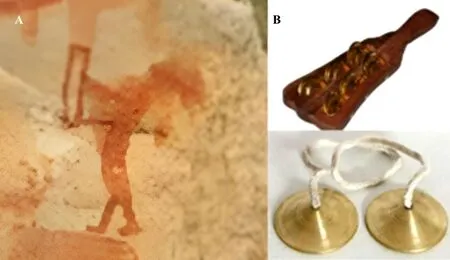

圖4 拉古比爾加爾(Raghubirgarh)巖棚中的體鳴樂器(A)和相似的樂器(B)

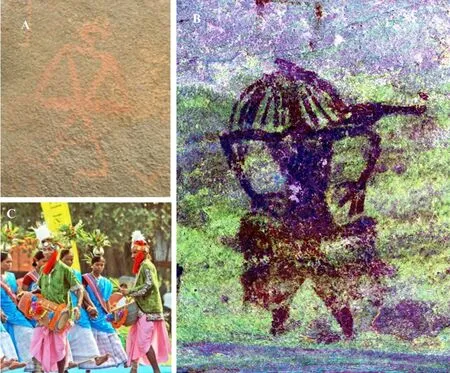

圖5 巖畫中描繪的膜鳴樂器(A)班達-II(Bandha-II),(B)羅塔斯高原(Rohtas Plateau)

圖6 巖畫中的姆達克(Tumdak)膜音樂器(A)馬卡里·科(Makari Khoh,),(B)松巴德拉(Sonbhadra),蓋穆爾山和(C)現今仍在使用的姆達克樂器。

圖7 弦鳴樂器的(A)拉古比爾加爾(Raghubirgarh)的巖棚巖畫(B)帕查馬迪(Pachamadhi)巖畫,中央邦,以及(C)薩穆德拉古普塔(Samudragupta)金幣上的描繪的弦鳴樂器。

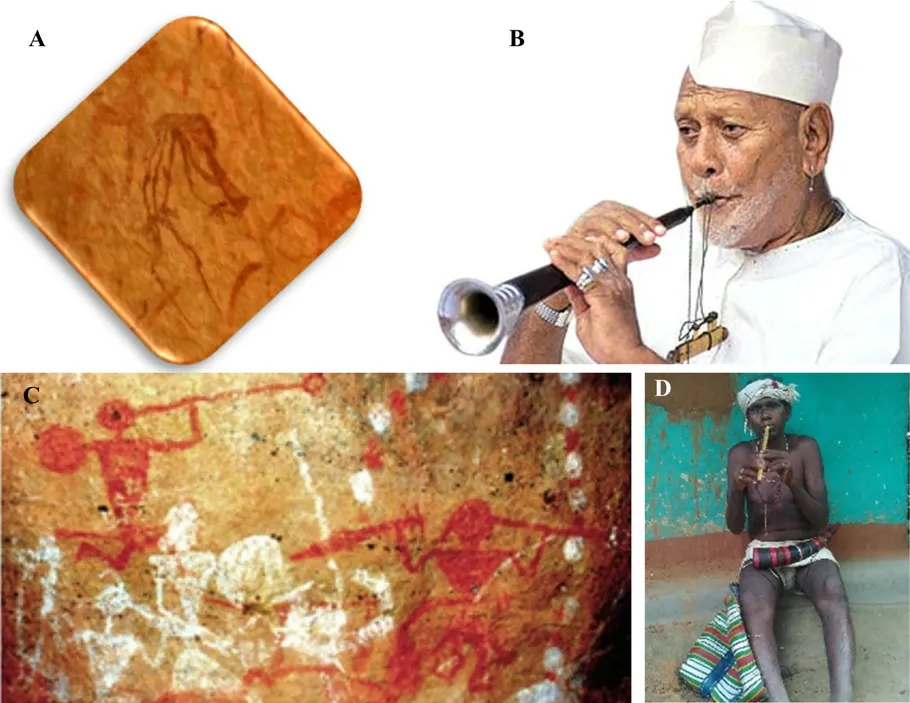

圖8 巖畫中氣鳴樂器(A)考瓦霍,松巴德拉(Kauwakhoh,Sonbhadra)巖棚巖畫,(B)烏斯塔德·比斯米拉·汗(Ustad Bismillah Khan)演奏沙哈奈(shahanai)樂器,(C)帕查馬迪(Pachamadhi)巖畫,中央邦,(D)現今貢德(Gond)人仍在使用的薩克瓦(Sakwa)樂器。

三、東溫迪亞地區的樂器及其分類

舞蹈通過肌肉以協調神經系統和聲音之間的聯系。當身體和四肢的動作與聽到的音樂同步時,整體的肌肉極其協調。這強調了一個事實:即音樂和舞蹈互為補充,而且很難分辨到底是音樂從舞蹈中誕生,還是舞蹈從音樂中誕生。在這種情況下,大家或許可以觀察到,孩子們無論何時聽到一些酷歌或曲調時,他們會自下而上地扭動著胳膊和腿,臉上洋溢著笑容,盡管他們從未在家里和鄰區中看過這一幕,也未接觸過任何舞者和其他可以影響他們的人。這些經歷為我們指明了一個方向,即我們一旦聽到任何自然的曲調或人為的旋律,心靈便受到觸動,身體也隨之不由自主地扭動。也就是說,音樂首先出現,同時也帶來了舞蹈。沒有音樂,跳舞并不那樣令人愉快,但沒有舞蹈,人們同樣可以享受音樂。

巖畫中,舞蹈和樂器的描繪引起了人們的注意。它們是舊時某些樂器和舞蹈形式存在的直接證據。舞蹈、音樂和圣歌是最廣泛出現的文化符號。在各種各樣的圖形中,也能發現巖畫中各種服飾、裝飾和樂器的圖像,時至今日許多樂器仍被視為印度部落中的主要樂器。許多樂器、裝飾和服裝的描繪在東溫迪亞巖畫中出現,并與后期的壁畫、雕塑以及現存的部落傳統風格一致。樂器的種類[16]根據其用途可分為四種(見表1,巖畫中樂器的不同背景),這在印度經典文學中也得到了詳述。

從表中可以看出,在東溫迪亞地區巖洞的巖畫中樂器可以分為四種不同的種類,常伴有不同的舞蹈場景。舞蹈、色彩華麗的服飾、珠寶、具有自然元素的裝飾物、樂器、身心協同的集體舞和民歌從巖畫藝術延續至今。

表格序號1 的樂器被稱為哈塔爾(Kartal),卡爾塔爾(Khartal)、曼吉拉(Manjira)、賈拉(Jalra)、金尼(Ginni)、塔爾(Taal)等。現今這些樂器通常是由金屬、木材、塑料制成。在東溫迪亞地區,可以看到由木材和金屬制成的樂器。起初這些樂器可能只是由木材制成,即使在今天,豐富的木材也能彌補當今城區制造各類工具所需其它原材料的匱乏。卡爾塔爾(Kartal)在博杰普爾(Bhojpuri)的比爾哈(Birha)(尤其是比哈爾邦和北方邦),中央邦,賈坎德邦,恰蒂斯加爾邦等地民歌中廣泛使用。歌手們唱當地民歌時,手握卡爾塔爾,邊唱邊敲。

表格第2 個序列是貢德人(Gonds),奧蘭人(Oraons),哈瓦爾人(Kharwars)和桑塔爾人(Santhal)稱為塔馬克(Tamak)的樂器。該樂器由三種材料制成,即木材、繩子和皮革。一個空心大木罐的開口上覆蓋一層皮革,接著用各種花紋的金屬繩或皮繩將皮革均勻地扎緊。在皮革上敷上黑色的涂層(調音膏),用兩根棍子敲打皮革發出聲音。桑塔爾人認為,塔馬克(tamak)具有特殊的宗教力量,常用于宗教儀式和桑塔爾節日。[17]塔馬克的節奏通常決定了桑塔爾舞蹈的基本韻律或節奏模式,是傳統桑塔爾音樂必不可少的樂器。

表格第3 個序列是被貢德人(Gond)、奧蘭人(Oraon)、哈爾瓦爾人(Kharwar)和桑塔爾人(Santhal)稱為圖姆達克(Tumdak)的樂器。[18]圖姆達克的制造方法與塔馬克類似,只不過需要敲擊該樂器的兩側,它的右側略小于左側。這兩種樂器都由男人而非女人演奏。塔馬克為圓柱形,有時也由粘土制成。圖姆達克(Tumdah)屬于雙頭手提印度鼓這一大類,它們有各種名稱:朵爾鼓(Dholak),納爾(Nal)和姆里丹格鼓(Mridangam)。演奏者根據音樂節拍用整個手及手指敲擊圖塔馬克。“塔馬克”和“圖姆達克”的節奏為桑塔爾舞蹈定下了基本的韻律或節奏模式,對傳統的桑塔爾音樂至關重要。從巖石畫中可以看出,演奏者表演時用繩子或皮帶將圖姆達鼓掛在脖子上。

表格第4 個序列標示的樂器為泰里奧(Tiro),辛加(Singa),薩夸(Sakwa),薩科阿(Sakoa),佩佩(Pepe),皮菲(Piphi)和長笛。許多東溫迪亞地區的其他地方都以當地部落名稱命名。這種樂器不僅在舞蹈、節日和儀式時使用,還用于戰爭和決斗。從表中帕查馬迪(Pachmarhi)的照片可以清楚地看到,C 形喇叭(圓錐形管)由馬背上攜帶武器的戰士演奏。在早期歷史時期,直木長笛和喇叭類樂器在巖畫中很常見。這些樂器在很長是時段中在娛樂、狩獵、戰爭和宗教儀式中得到了使用。但了解上述樂器還遠不夠,我們尚不知道還會有多少類似的樂器出現在我們無法識別的巖畫中。未來,當有研究關注該主題時,可能會出現更多的證據。除了這些用琴弓拉的音樂(bow),迄今為止還存在稱為口共振弦弓,土共振弦弓和瓢共振弦弓的樂器。用弓演奏的樂器非常古老,這一點在《羅摩衍那》(Ramayana)中關于羅波那(Ravana)的部分里有所提及。這些樂器在泰米爾語中被稱為雅扎(Yazal),即弓形維納琴(Arched Veena),這是一種叫做毗那迦維娜琴(Pinaka Veena)的樂器,在印度神話中與濕婆一同被提及。在此后的石刻藝術中,弓形維納琴從公元前2 世紀開始在印度使用,在這一時期的巴爾胡塔(Bharhuta)佛教藝術中可見一個持樂器的女人。現代薩拉斯瓦蒂維納琴(Saraswati Veena)保留了這一特點。

四、討 論

在巖畫里與舞蹈相關的圖像中,身體姿態可以分為自然形態和幾何圖形兩種。在多數情況下,舞者的四肢彎曲,手臂向上,腳向下。這不是一個靜態的站姿或坐姿,而是一個費勁的動態姿勢。盡管有圖像具有程式化的表征,在舞蹈中手和手指的運動是其重要組成部分,也可能被應用于一系列的舞蹈中,盡管人物形象在程式化的描繪中省略了手臂和腿,但仍然是重要的姿勢和舞蹈的動態。

藝術家對巖畫中的舞蹈研究是有計劃進行的。著重分析舞蹈序列而不是單個物體。單個圖像很難表現舞蹈的豐富多彩,除非知曉不同的姿勢、服裝、裝飾和樂器,否則研究孤立的片段可能難于獲得豐富的信息,

音樂在這個國度早期社會文化和生活中產生了重要作用,這一點已在各藝術中得到了展示。這些在巖壁上利用線條和簡單色彩對音樂場景的描繪也證明了該地區人民的創造力,審美意識以及能力。舞蹈場景以及用樂器裝飾自己的舞者有諸多學者討論過,如V.S.瓦坎克(V.S.Wakanker),亞索達爾·馬塔帕爾(Yasodhar Mathapal), E.諾伊邁爾(E.Neumayer), 拉凱什·特瓦里(Rakesh Tewari), 明卡西·杜貝-帕塔克(Meenkashi Dubey-Pathak),在出現在卡托蒂亞(Kathotia)、拉赫喬爾(Lakhjor)、比姆貝塔卡(Bhimbethaka)(中央邦)、帕查馬迪(Pachamadhi)、米爾扎布爾(Mirzapur)、松巴德拉(Sonbhadra)(北方邦)、比哈爾邦的蓋姆爾(Kaimur of Bihar)的田野調查中。這些地方有各種迷人且有趣的群舞和排成直線的舞蹈場景。在早期的巖畫中,最常描繪的樂器是鼓。但有些巖畫也展示了氣鳴樂器和維那琴。帕查馬迪(Pachmarhi)的一幅經典畫作描繪了來自拉古比爾加爾(Raghubirgarh)的蓋姆爾男子正在演奏維那琴樂器隨他一起律動。在一些地方,人們似乎利用這些樂器自娛自樂,而在其他地方樂器則用以娛樂他人。

在歷史上,環境的不斷變化不僅對我們的巖畫傳統產生了影響,也對祖先的所有傳統產生了影響。有時候我們主動或被動地接受這種改變。在部落體系中,忍受巨大變化的到來被看做是一個特殊的才能。隨著時間的推移,他們默默忍受痛苦,努力生活。今天我們以同樣的方式看待巖畫中的舞蹈、服裝和樂器。即使在今天也可以看到當地人中有一位專業樂器演奏家為了生計而表演這種藝術。然而,由于時代的變遷,外加經濟的衰落,他們中的許多人已經放棄這一職業,轉而從事人力車,手推車,牛車等此類工作。即使在今天部落中的勞動者也會在飯后進行表演,卻是全然為了娛樂。