晚清時期廣東基層區劃轉型變革的團練化機制

劉桂奇

(廣東第二師范學院政法系,廣東廣州 510303)

近年來歷史政治地理對歷史時期縣以下基層區劃的探究有所深化。(1)王旭: 《歷史地理學視野下的鄉村基層區劃研究述評》,《中華歷史與傳統文化論叢》第4輯,中國社會科學出版社2018年版,第367—381頁。該文梳理了秦漢以至民國中國縣下基層區劃的研究進展及其走向。對于其整體演進脈絡,郭聲波認為1954年《中華人民共和國憲法》所確立的現代基層政區“鄉鎮制”標志著秦漢以來縣下基層區劃的“類復式政區格局”自此結束。(2)郭聲波: 《專題視角: 歷史政治地理區劃研究·主持人弁言》,《云南大學學報(社會科學版)》2018年第3期。該文認為歷史時期中國縣下基層區劃的結構、功能復雜,單權區劃名稱極繁,有些類似復式政區。作為當代中國行政區劃體系的重要一環,現代基層政區“鄉鎮制”實則始于1909年清政府頒布的《城鎮鄉自治章程》,其所確立的基層自治區劃“城鎮鄉制”奠定了“鄉鎮制”的雛形,是重要的轉折。又歷經1914年《地方自治試行條例》確立的“區制”、1919年和1921年《縣自治法》《市自治法》《鄉自治法》的“市鄉制”、1929年《縣組織法》的“區鄉鎮閭鄰制”、1939年《縣各級組織綱要》的“鄉鎮保甲制”這一系列演進,至1954年的《中華人民共和國憲法》正式確定。(3)關于中國現代基層政區“鄉鎮制”的演進脈絡,參見王建學編: 《近代中國地方自治法重述》,法律出版社2011年版,第31—40、94—98、102—107、114—120、121—123、136—140、283—287頁;《中華人民共和國憲法》,人民出版社1954年版,第21頁。從制度意義看,中國縣下基層區劃建置開始改變過去“無統一章法制度可循”“因時因地,各自為政”的歷史局面,進入以國家統一制度為準繩的現代時期。

各地的“城鎮鄉制”初期實踐并未嚴格遵循制度的剛性規定。在經濟市鎮發達的江南地區,市鎮區域傳統在基層自治區劃中發揮了關鍵作用——在打破傳統“鄉—都圖”基層區劃的同時,其縣下基層自治區域分劃多以市鎮為中心,設置“城、鎮、鄉”一級,而“鎮”與“鄉”一級多以原有商業市鎮名稱命名。(4)吳滔: 《明清江南基層區劃的傳統與市鎮變遷——以蘇州地區為中心的考察》,《歷史研究》2006年第5期;游歡孫: 《地方自治與近代江南縣以下行政區劃的演變——兼論商業市鎮的政區實體化》,《中國歷史地理論叢》2011年第2輯。就廣東而言,許多州縣基層自治區劃建置未采用“縣—城、鎮、鄉”體系,而以“區”為縣下一級基層自治區劃,形成“縣—區”架構。“區”的分劃配置實則源自當地基層團防區劃“團”,如光緒末年順德確立的基層自治區劃十區制即沿襲光緒十年(1884)的基層團防區劃十團制。孔飛力認為“區實際上很少受到半現代主義的自治的影響,而確實是從19世紀的中、晚期形成的復合組織和擴大的復合組織發展而成的紳士組織”(5)[美] 孔飛力著,謝亮生、楊品泉、謝思煒譯: 《中華帝國晚期的叛亂及其敵人——1796—1864年的軍事化與社會結構》,中國社會科學出版社1990年版,第225頁。。胡恒則認為“團”作為國家治安管理的地域單元,雖未設立行政機構,但實際在“行政”上起到“區劃”效果。(6)胡恒: 《皇權不下縣?——清代縣轄政區與基層社會治理》,北京師范大學出版社2015年版,第10—11頁。魏光奇等進一步指出:“19世紀中葉后各地以士紳為首領的團練,往往具有在州縣全境分區普設的系統化特征,從而成為一種準區鄉行政,并在以后沿襲下來。”(7)魏光奇、丁海秀: 《清末至北洋政府時期區鄉行政制度考略》,《北京師范大學學報(社會科學版)》2004年第2期。這些論述觀察到團練化因素在清末順德基層自治區劃建置過程中的作用,但并未深入其內在邏輯。

清末縣下基層自治推行之際,順德并非個例,這種基層自治區劃源出團防區劃的現象有一定普遍性。對此種現象進行剖析,如同考察市鎮傳統在江南地區基層自治區劃建置中的關鍵性作用,是評估晚清時期中國縣下基層區劃轉型變革實踐和近代基層區劃起源情形及其區域表現與差異的又一觀察點。對近代中國地方自治的研究多側重地方自治的緣起,自治組織的架構、運作及其社會反應,針對基層自治區域配置問題較少。(8)參見徐建平: 《清末天津縣地方自治的社會學考察》,《河北青年管理干部學院學報》2006年第4期;王旭: 《清末直隸省地方自治實踐與基層行政體制的近代轉型》,《北京史學》2018年第1輯;陳明勝: 《第三領域: 近代江蘇地方自治研究(1905—1937)》,江蘇人民出版社2020年版;黃珍德: 《區鄉自治與地方社會——民國〈縣組織法〉框架下廣東地方自治研究》,人民出版社2018年版。對近代地方團練組織的研究亦多以基層權力機構屬性為出發點討論,較少關注其地域空間屬性及轉化。(9)參見崔岷: 《自救與紛爭: 辛亥革命時期杭州紳商兩界的籌辦團防》,《近代史研究》2021年第6期;邱捷: 《晚清廣東的“公局”——士紳控制鄉村基層社會的權力機構》,《中山大學學報(社會科學版)》2005年第4期;王一娜: 《清代廣府鄉村基層建置與基層權力組織——以方志的記述為中心》,南方日報出版社2015年版。學界即使論述近代基層自治區劃建置的轉型意義或指出這是對傳統基層區劃的突破,也未對二者深入比較。(10)參見游歡孫: 《清末民初江南縣以下地方自治區域的劃分——以吳江縣為例》,《中國歷史地理論叢》2015年第1輯;楊文娟: 《清末地方自治中自治區域的劃分問題——以蘇州地區為例》,復旦大學碩士學位論文,2008年。基于此,本文意在以廣東地區為觀察點,通過比較清末基層自治區劃“城鎮鄉制”與傳統基層區劃“類復式政區格局”,剖析前者在制度與實踐上對后者的突破,及其沿用當地基層團防區劃的程度。進而探析晚清時期廣東地區日趨加劇的基層團練化在基層區劃轉型變革中的機制,在此基礎上討論基層社會自身運行邏輯及需求,即地方性對中國基層社會治理體制轉型的制約性。

一、 城鎮鄉制確立: 傳統基層區劃格局的解體

清末新政時期,為推行地方自治,清政府于1909年頒布《城鎮鄉自治章程》。這是中國基層區劃建置一大歷史性突破。該章程所確立的地方州縣基層政區“城鎮鄉制”,使中國縣下基層區劃建置從制度上打破了傳統的“類復式政區格局”,把現代基層政區“鄉鎮制”建設提上日程。鑒于類復式政區格局“因時因地而異,各自為政”的復雜情形,嘗試結合清代廣東基層區劃建置概貌,從區劃名稱、層級、形態結構及功能等方面,比較傳統基層區劃“類復式政區格局”(11)關于傳統基層區劃“類復式政區格局”這一概念的提出及具體闡述,參見郭聲波: 《專題視角: 歷史政治地理區劃研究·主持人弁言》,《云南大學學報(社會科學版)》2018年第3期。與新出的基層政區“城鎮鄉制”,以期窺見前者的基本特征,并得見前者為后者所突破的制度性意義(12)本節主要著眼于闡述清末“城鎮鄉制”的確立對于打破傳統基層區劃格局的制度性意義,對“城鎮鄉制”的區劃要素分析以1909年頒布的《城鎮鄉自治章程》為據,而中國傳統基層區劃并無制度上的統一規定,因時因地而異,所以對中國傳統基層區劃的要素分析基于清代廣東傳統基層區劃的實例分析。又,本節如不做特殊說明,所涉清代廣東基層區劃的情形,參見劉桂奇、魏超、郭聲波著《清代廣東鄉都圖里建置沿革研究》一書(南方日報出版社2015年版,第424—454頁)及其他相關章節的論述;所涉清末中國基層自治區劃“城鎮鄉制”的特點,參見王建學編《近代中國地方自治法重述》(法律出版社2011年版,第31—40頁)。。

從區劃名稱來看,傳統基層區劃名稱繁雜。清代廣東基層區劃存在鄉、都、路、圖、里、社、堡、鋪、約、方、練、甲、總、樓、峒、排、沖等類型,并且彼此組成不同層級。而“城鎮鄉制”下,基層政區在國家制度層面統一規定,府廳州縣治所城廂為“城”,其余市鎮村莊屯集等各地方,人口滿五萬以上者為“鎮”,不滿五萬者為“鄉”,城、鎮、鄉成為縣下一級基層政區的統稱。

從區劃層級來看,傳統基層區劃層級不一。清代廣東最多可達五級,如從化縣的“鄉—都—堡—小堡—村”結構。最少兩級,如英德、歸善、長寧、永安、河源等縣的“都—圖”結構,連州、茂名、電白、化州等縣的“堡—村”結構,始興、長樂等縣的“約—村”結構。三、四級最為平常。四級如南海等縣的“鄉—都—堡—圖、村”結構,新會、陽江、靈山等州縣的“鄉—都—圖—村”結構,封川縣的“鄉—總—甲—村”結構;三級如陸豐、和平等縣的“都—圖—村”結構,博羅、永安、河源等縣的“都—約—村”結構,連平、大埔等州縣的“都—社—村”結構。“城鎮鄉制”下,基層政區層級劃一,縣以下設“城、鎮、鄉”,再下轄“街”或“村”,為二級制。

從區劃形態來看,傳統基層區劃往往多套并存。清代廣東“都—圖”和“都—村”為各州縣最基本的兩種形態,以之為主干前后疊加衍生多種架構。廣州府屬縣中,龍門、東莞、增城、新寧、新安、香山、清遠、南海、從化、新會、順德等在“都”之前設有“鄉”這一層級,而三水、花縣、龍門、從化、番禺、南海、順德等縣則在“都”與“圖”“村”之間設“堡”一級。兩套主干架構之外,不少縣并存其他形態類型,雷州府屬海康、遂溪和徐聞三縣“鄉—都—圖”“鄉—都—村”“社—村”三套并存最為典型。在“城鎮鄉制”下,“縣—城鎮鄉—街村”成為統一制式結構。

從區域分劃來看,清代廣東基層區劃體系類型繁雜、層級多樣不一、形態多套并存,具體到基層區域分劃亦不一致。各州縣所在基層或沿襲以往地域區劃空間,或根據自身需要設置,如常見的“鄉、都”基層區域編組單位從宋元沿襲而來;“圖、堡、甲、約、方”等則是基于征稅、治安、教化需要設置的區劃單元。歷史層累與現實需求的結合造就了類型多樣、功能不一的基層區劃編組單位,構成各地州縣混雜不一的基層區域分劃配置。而“城鎮鄉制”下,城、鎮、鄉區域直接以治所及人口進行了分劃。

從機構設置來看,清代廣東縣以下基層區劃未設置行政機構。“都—圖”制中履行賦役征發職責的里長、甲首,“堡—甲”制中履行治安監控職責的保長、甲長,“約—村”制中履行思想教化職責的鄉約,均以民為職役,并非官派一級行政人員,更談不上就地專設辦事機構。即便“佐雜分防”制中雖設有辦事衙署,但典史、縣丞、主簿、巡檢司等佐雜官各有專責,并不一致。除巡檢司、典史外,各州縣對縣丞或主簿選擇性設置,佐雜分防遍及各州縣也僅見于廣東。在“城鎮鄉制”下,“城、鎮、鄉”設有城鎮鄉議事會作為議決機構,還有城鎮董事會或鄉董、鄉佐作為執行機構,并且議決與執行機構的組成人員均由選舉產生。

從區劃功能來看,傳統基層多為復合式。廣東地區兩套主干基層區劃,“都—村”為純粹的基層地域管理形態,“都—圖”則以里甲制度為支撐,承擔賦役征發的基層行政管理職能。一些州縣出現“都—方”“社—村”“都—約—村”等區劃形態,基本是以鄉約制度為支撐,承擔著基層社會的教化功能;“堡—村”“都—堡—村”“堡—甲”等形態類型則多以保甲制度為支撐,帶有基層治安監控功能。明清時期廣東基層治安向為匪盜、山賊、海盜困擾,前述基于基層治安管控架構的區劃形態,因以民為職役,實難承載這一功能。乾隆二年(1737)前后,廣東各州縣在基層普遍實行“佐雜分防”,分派各佐雜官下到鄉村地區任事,各領若干區域,分防整個縣域,以加強對基層的治安監控,從而在原有基層區劃架構基礎上又形成了“司(佐雜)—大鄉(都、堡、約、社、圖、練、峒等)—村”這一區劃形態。(13)關于清代廣東“佐雜分防”的普遍性、功能作用及其他相關問題可參見同治《廣東圖說》,《廣東歷代方志集成·省部》第28冊,嶺南美術出版社2006年版;張研: 《清代縣以下行政區劃》,《安徽史學》2009年第1期;胡恒: 《皇權不下縣?——清代縣轄政區與基層社會治理》,第120—135頁。在“城鎮鄉制”下,縣以下“城、鎮、鄉”一級行政區域職能廣泛涉及基層社會各種事項,包括教育、衛生、道路土木工程、實業、慈善救濟、公共營業、其他公共事務、地方財務等自治事務,這表明基層自治區劃職能完全,并不單一。

由上,從制度意義上來說,1909年《城鎮鄉自治章程》確定基層政區“城鎮鄉制”,意味著中國傳統基層區劃“類復式政區格局”漸趨解體,中國基層區劃結束過去“無統一章法制度可循”、各自為政的歷史,其名稱、層級、形態由蕪雜漸趨劃一,功能亦由單權復合模式轉向完全職能的一體模式,自此進入由傳統向近代轉型的發展時期。然而從轉型具體過程和實踐看,新型基層自治政區建置并未完全遵循制度的剛性規定。

二、 區由團來: 廣東基層自治區劃的初建

清末廣東基層自治區劃“城鎮鄉制”的實踐開始突破“鄉都區劃”“佐雜分防區劃”等傳統基層區劃形態,但多未照搬“縣—城鎮鄉”架構,而是統劃全境為若干“區”,以“區”為通名。這多源出當地的基層團防區劃,有若干情形表現。

(1) 基層自治區劃直接沿用團防區劃。光緒末年順德實行地方自治,設10區。第一區轄34村,第二區轄11村,第三區轄21村,第四區轄19村,第五區轄36村,第六區轄31村,第七區轄6村,第八區轄34村,第九區轄22村,第十區轄4村。“縣屬十區之制,萌芽于光緒十年甲申。時法攻越南,籌辦團防,因創議分縣屬為十團,募勇以時訓練。事定后,勇雖裁撤而厥制相沿。光緒末年,劃分自治區域,十區之名遂定。”(14)民國《順德縣志》卷一《輿地略》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第18冊,嶺南美術出版社2007年版,第25—27頁。又如合浦縣在清末民初實行地方自治,劃全境為16區。對照道光年間該縣所定團練區劃的16團,發現前者實則直接源出后者: 附城區即為附城團,靖海區為靖海團,三總區為三總團,鎮西區為鎮西團,珠江區為珠江團,永安區為永安團,大廉區為大廉團,六湖區為六湖團,石州區為石州(洲)團,聯安區為聯安團,萬安區為萬安團,進誠區為進誠團,合立區為合立團,福旺區為福旺團,平睦區為平睦團,寨墟區為寨墟團。(15)民國《合浦縣志》卷一《輿地志》、卷一《地方志》、卷三《經政志二》,《廣東歷代方志集成·廉州府部》第6冊,嶺南美術出版社2009年版,第81、85、278頁;合浦縣志編纂委員會: 《合浦縣志》,廣西人民出版社1994年版,第51頁。

(2) 基層警察區劃設置源出團防區劃。清末民初推行警察制度,各州縣相繼設立警區。民國二年(1913)仁化縣始設警察,劃全境為5個警察區。這源自光緒二十六年(1900)的團練五局制,“以舊有團勇擴充改組,因五局設五區”,其中附城局為第一區,城口局為第二區,扶溪局為第三區,長江局為第四區,董塘局為第五區。(16)民國《仁化縣志》卷四《兵防》,《廣東歷代方志集成·韶州府部》第7冊,嶺南美術出版社2009年版,第236—239頁。清末民初,一些州縣基層常以警察區充當自治區角色并承擔其功能,仁化縣亦大致如此。

(3) 結合團練制度、保甲制度和自治區制形成團保區制。光緒年間,石城縣為辦理團保事務統設7區,縣城設總局,每區設若干分局。第一區局領23團,第二區局領14團,第三區局領22團,第四區局領19團,第五區局領18團,第六區局領13團,第七區領13團。(17)民國《石城縣志》卷一《輿地志上》、卷二《輿地志下》,《廣東歷代方志集成·高州府部》第14冊,嶺南美術出版社2009年版,第315—392、485—489頁。宣統二年(1910)羅定本州實行地方自治,統設6區,每區設若干團。第一區領1團,第二區領4團,第三區領4團,第四區領4團,第五區領3團,第六區領4團。(18)民國《羅定志》卷一《地理志》,《廣東歷代方志集成·肇慶府部》第44冊,嶺南美術出版社2009年版,第149頁。這種基層團保區制民初多有沿用。民國元年(1912)赤溪廳改設為縣,實行地方自治,依次改隆平都、昌平都、兆平都為第一區、第二區、第三區。第三年舉辦保甲鄉團,依次改原隆平都同新局、昌平都萬安局、兆平都同安局為第一區保衛團局、第二區保衛團局、第三區保衛團局。(19)民國《赤溪縣志》卷一《輿地志上》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第30冊,第467頁。民國三年(1914)和平縣初設區保衛團,四年后共設33區保衛團。(20)民國《和平縣志(一)》卷一《輿地志》,《廣東歷代方志集成·惠州府部》第20冊,嶺南美術出版社2009年版,第101—102頁。對于這種情形,時人稱:“民國初各縣奉令設立民團總局,各區設分局。遴委地方公正紳士主其事。總局曰總董,分局曰團董。嗣改稱保衛團,主其事者曰團長,又更稱防衛團,主其事者曰主任。俗猶概稱曰民團。平時輔佐地方行政,調解人民糾紛,有事則召集丁壯編成隊伍協助防軍、警察,抵御外侮,邏緝奸宄,維持治安,猶前清保安局之遺制也。”(21)民國《南澳縣志(二)》卷一三《兵備》,《廣東歷代方志集成·潮州府部》第33冊,嶺南美術出版社2009年版,第1119頁。

(4) 一些州縣的團防區劃作為基層自治區劃的源頭,起初并不以“區”的形式直接表現,但在之后的鄉、鎮建置中展現了其基礎性。清末“城鎮鄉制”推行之際,始興縣仍沿用咸豐年間形成的團防區劃17約,并延續到民國三十年(1941)。是年該縣設19個鄉鎮,僅比原來17約多出兩個區域,其中10鄉直接源出17約。(22)始興縣地方志編纂委員會編: 《始興縣志》,廣東人民出版社1997年版,第40—41頁。光緒十三年(1887)前后,清遠在縣城設安良總局,下統設81分局,其中捕屬領27分局,潖屬領18分局,回屬領20分局,濱屬領16分局。宣統元年(1909)實行地方自治,將四司屬轄域分劃為10區,區下設段(改分局為段)。民國十九年(1930)改定為4自治區,即捕屬為興靖區,內分12鄉;潖屬為潖江區,內分18鄉;濱屬為濱江區,內分18鄉;回屬為回岐區,內分11鄉。其中興靖區12鄉有3鄉源自原捕屬所領3分局,另9鄉亦由原捕屬領其他24局依次相鄰合并而成;潖江區18鄉直接源自原潖屬18局;濱江區除3鄉外,有15鄉直接沿原濱屬15局;回岐區10鄉中有5鄉源自原回屬5局,另5鄉由原回屬其他15局依次相鄰合并而成。(23)民國《清遠縣志》卷三《縣紀年下》、卷四《輿地》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第43冊,第309、410—411、418—423頁;其中第410—411頁載回岐區為11鄉,第418—423頁則載回岐區為10鄉,前后稍有出入。

清末民初廣東基層城鎮鄉制初期實踐中,基層自治區劃建置很大程度上源出地方基層團練的組織運作及其防衛區劃設置,“城鎮鄉制”則是基于現代國家憲政理念安排和設計的基層自治區劃制度,那么二者間政治聯結的內在邏輯,是廣東基層團練本身具備基層行政區劃屬性,還是具備了地方基層自治的功能?對此,胡恒著眼于基層團練的空間屬性,認為出于基層社會治安治理需要而設置的“團”作為一種地域單元,實則起到行政“區劃”效果。孔飛力則注重基層團練的組織屬性,認為各州縣分區普設的基層團練“與其說是作戰單位,不如說是行政單位”(24)[美] 孔飛力著,謝亮生、楊品泉、謝思煒譯: 《中華帝國晚期的叛亂及其敵人——1796—1864年的軍事化與社會結構》,第104頁。,具有準行政機構性質。更全面的考量則或許要將這兩者綜合起來。

三、 防衛網絡化: 基層團防區劃空間的配置

“保良攻匪”,即基層治安防衛,是清中期以來地方團練興辦的直接目的。明以降,廣東基層匪患猖獗,清乾嘉之際有所加劇,晚清外來者入侵后更為惡劣。早先普設的佐雜分防無以應對,基層紛紛創設大小團練以自衛,到晚清更加蓬勃發展: 經由初期僅在局部地區自發組建,盛期時分區普設。體系化的基層治安防衛區在各州縣域內漸次形成。

康乾年間,在以沙田作為土地利用主要方式的珠三角一帶就興起不少用以防盜護田的基層團練,如東莞城鄉士紳舉辦團練鄉勇,香山東海十六沙沙田業主設勇護沙,順德士紳創設龍山鄉約、勒樓公約、大良南關公約,番禺獵德等十三鄉創辦鹿山書院,南海九江鄉設立鄉約等。(25)民國《東莞縣志》卷二八《經政略七》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第24冊,第308頁;民國《香山縣志》卷一六《紀事》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第34冊,第512頁;民國《順德縣志》卷三《建置略二·團局公約》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第18冊,第61—62頁;同治《番禺縣志》卷一六《建置略三》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第20冊,第185頁;嘉慶《龍山鄉志》卷六《鄉約》,《中國地方志集成·鄉鎮志專輯》第31冊,江蘇古籍出版社1992年版,第76頁。

嘉慶年間,廣東基層社會亂象日趨嚴重,各地基層團練亦迅速發展。粵西陽江、粵東博羅、歸善、永安等內陸紳民紛設團練以應對會黨起事,沿海一帶則形成抵御海盜的周密團練網。(26)[韓] 都重萬: 《嘉慶年間廣東社會不安與團練之發展》,《清史研究》1998年第3期。此期期,珠三角沙田地區紳民為護耕護割、保衛沙田,專設“公約”負責當地辦團事務。如番禺沙灣何、黎等姓設立的仁讓公局,順德士紳創設的容桂公約,均是此類團練組織。(27)同治《番禺縣志》卷一六《建置略三》、卷二二《前事三》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第20冊,第186、267—268頁;咸豐《順德縣志》卷三二《雜志》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第17冊,第724—725頁。

道光年間,尤其鴉片戰爭前后,外來者入侵使廣東基層社會進一步失序,各地紳民紛紛組織團練以應對。道光八年(1828),廉州府屬州縣應命舉辦團練,其中合浦縣將全縣統劃16團,每團各分設三局或六七局。(28)民國《合浦縣志》卷一《地方志》,《廣東歷代方志集成·廉州府部》第6冊,第85頁;合浦縣志編纂委員會: 《合浦縣志》,第50頁;道光《欽州志》卷一〇《紀事志》,《廣東歷代方志集成·廉州府部》第5冊,第195頁。此時最具影響的是廣州地區因應英軍入侵而設立的書院社學式團練組織,如粵秀書院、越華書院、羊城書院、石岡書院、升平社學等。(29)廣東省文史研究館編: 《三元里人民抗英斗爭史料》,中華書局1978年版,第282—283頁;〔清〕 梁廷枏撰,邵循正點校: 《清代史料筆記叢書·夷氛聞記》卷五,中華書局2008年版,第158—159頁。其中,升平社學實際上是由眾多社學組成、跨越番禺南海兩地的復合聯盟,是當時最大的團練局。(30)[美] 孔飛力著,謝亮生、楊品泉、謝思煒譯: 《中華帝國晚期的叛亂及其敵人——1796—1864年的軍事化與社會結構》,第71—76頁;[美] 魏斐德著,王小荷譯: 《大門口的陌生人: 1839—1861年間華南的社會動亂》,中國社會科學出版社1988年版,第66頁。

咸豐年間,廣東洪兵起事波及五府四州,各地紳民繼續建立團練應對。其間,順德在縣城設團練總局,在全境各鄉設分局。(31)民國《順德縣志》卷三《建置略二·團局公約》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第18冊,第64頁。番禺先后創設公平局、安和局、鳳凰局、仁善局、花峰局、沙茭總局等鄉局。(32)同治《番禺縣志》卷一六《建置略三》、卷二二《前事三》、卷四八《列傳十七》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第20冊,第183、275、589頁;民國《番禺縣志》卷二二《人物》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第21冊,第355頁;廣東省文史研究、中山大學歷史系編: 《廣東洪兵起義史料》中冊,廣東人民出版社1992年版,第859—862頁。南海各鄉亦開辦鄉局,先后創設大瀝四堡公局、同安團練總局、秀水局、磻溪局、彰善局、懷仁局、河榮屯練總局、同人社學、公浦五堡公所等。(33)同治《南海縣志》卷四《建置略一》、卷一七《列傳五》、卷一九《列傳七》、卷二一《列傳九》、卷二六《雜錄二》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第11冊,第476、657—659、680、690、795頁;宣統《南海縣志》卷一五《列傳二》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第14冊,第382—388頁;光緒《九江儒林鄉志》卷二《輿地略》,《中國地方志集成·鄉鎮志專輯》第31冊,第366頁;〔清〕 康有為,樓宇烈整理: 《康南海自編年譜(外二種)》,中華書局1992年版,第2頁。東莞在縣城設東莞防御公局,在全境各鄉設分局,其中戎屬領2分局,缺口屬領2分局,京山屬領4分局,中堂屬亦設團練局。(34)民國《東莞縣志》卷二八《經政略七》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第24冊,第308頁。花縣在全境設花峰約、均和約、一心約、步云約、聯平約、獅峰約6約(后改約為局),并設河陽總局以統領。(35)民國《花縣志》卷三《建置志》、卷九《人物志·列傳》、卷一三《前事志》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第47冊,第302、365、419頁。清遠則在全境創設恒泰社、咸泰約、人和約、齊康(安)約、合安約等公約達26個。(36)光緒《清遠縣志》卷一二《前事》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第42冊,第368—369頁;民國《清遠縣志(一)》卷三《縣紀年下》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第43冊,第271—272頁。

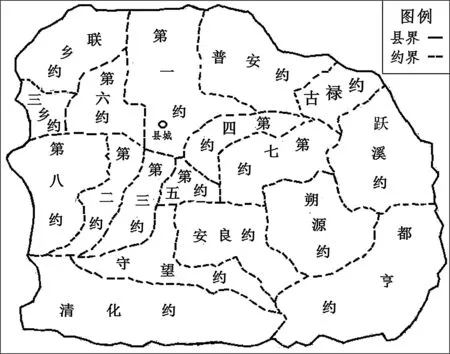

此期間除珠三角地區外,粵北連州、始興、和平,粵西西寧、茂名等地亦迅起興辦團練以對付匪亂。連州在治所設常平團練總局,統領星子、東坡、朱岡、捕屬四司屬所領團練局。(37)同治《連州志》卷二《編年》,《廣東歷代方志集成·韶州府部》第13冊,第62—64頁;民國《連縣志》卷五《人文志四》,《廣東歷代方志集成·韶州府部》第14冊,第852—853頁。始興則將全境統劃為第一約、第二約、第三約、第四約、第五約、第七約、第八約、清化約、普安約、躍溪約、朔源約、都亨約、安良約、守望約、三鄉約、聯鄉約這17約,每約各領若干村。(38)民國《始興縣志》卷六《建置略·鄉約》,《廣東歷代方志集成·南雄府部》第5冊,嶺南美術出版社2007年版,第101—105頁。和平在縣城設團練局,招募丁壯分段防守,各鄉亦統一舉辦團練。(39)民國《和平縣志(一)》卷一《輿地志》,《廣東歷代方志集成·惠州府部》第20冊,第101頁;民國《和平縣志(二)》卷一九《事紀》,《廣東歷代方志集成·惠州府部》第21冊,第957、961頁。西寧在縣城設立團練總局,各鄉設分局,募勇以守衛。(40)民國《西寧縣志》卷一六《經政志二》,《廣東歷代方志集成·肇慶府部》第48冊,第587—589頁。茂名在縣城設1分局,縣東設分界等6分局,縣南設南宮等10分局,縣西設頓梭等3分局,縣北設東曹等3分局,各分局轄若干鄉。(41)光緒《茂名縣志》卷一《輿地志》,《廣東歷代方志集成·高州府部》第4冊,第266—267頁。

同光年間,廣東地區已出現各鄉設一公局的局面。同治初年,化州為抵御匪賊,先后設置進二局、博一局,嗣后合全州各鄉統設26分局。(42)李應玨: 《化州調查表》,《廣東地方自治研究錄》1908年第6期,桑兵主編: 《辛亥革命稀見文獻匯編》第18冊,國家圖書館出版社2011年版,第175—177頁。同治六年(1867),赤溪廳所轄隆平、昌平、兆平三都各設公局1所。(43)民國《赤溪縣志》卷一《輿地志上》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第30冊,第467頁。光緒年間,番禺已形成司屬—公局體系,即茭塘司屬領6公局,沙灣司屬領9公局,鹿步司屬領2公局,慕德里司屬領3公局。(44)民國《番禺縣志》卷五《建置三》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第21冊,第160—161頁。同為光緒年間,香山縣城設附城總局,各鄉設分局共8所,后擴充到20余所。(45)光緒《香山縣志》卷八《海防》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第36冊,第157頁;邱捷: 《清末香山的鄉約、公局——以〈香山旬報〉的資料為中心》,《中山大學學報(社會科學版)》2010年第3期。光緒三年(1877)和平縣城設保安總局,各鄉共設8分局,每分局設3分約,共24分約。(46)民國《和平縣志(一)》卷一《輿地志》,《廣東歷代方志集成·惠州府部》第20冊,第101頁;民國《和平縣志(二)》卷一九《事紀》,《廣東歷代方志集成·惠州府部》第21冊,第957、961頁。光緒十年順德統劃全境為10團,縣城設團防總局以統領。(47)民國《順德縣志》卷一《輿地略·分區緣起》、卷三《建置略二·團局公約》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第18冊,第25、64頁。光緒十三年前后,清遠統劃全境為81分局,其中捕屬領有27分局,潖屬領有18分局,回屬領有20分局,濱屬領有16分局。(48)民國《清遠縣志》卷三《縣紀年下》、卷四《輿地》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第43冊,第309、410—411頁。光緒二十六年,仁化附城設立團練總局,扶溪、長江、城口、董塘則各設1分局。(49)民國《仁化縣志》卷四《兵防》,《廣東歷代方志集成·韶州府部》第7冊,第236—237頁。光緒末年,連州每堡設團練局1所,大堡分團辦理,全域48堡共設57個團練。(50)民國《連縣志》卷五《人文志四》,《廣東歷代方志集成·韶州府部》第14冊,第857—858頁。

晚清時期,廣東基層團練已經普遍化、制度化,此期間文藝作品也直觀坐實。李伯元的《南亭四話》曾提及:“廣東各鄉皆有公局,管理錢債、毆斗、口角等事,實操地方自治之權。”(51)〔清〕 李伯元: 《南亭四話》卷七《莊諧聯話·公局》,江蘇古籍出版社2000年版,第400頁。吳趼人的《二十年目睹之怪現狀》亦說:“我們廣東地方,各鄉都設一個公局,公舉幾個紳士在局里,遇了鄉人有甚么爭執等事,都由公局紳士議斷。”(52)〔清〕 吳趼人: 《二十年目睹之怪現狀》上冊,百花洲文藝出版社2005年版,第276頁。而其系統化和網絡化不止形成“總局(設在縣城)—分局(設于各鄉)”這樣的團練體系,且打破了原有的基層區域建置,形成了基層團防區劃空間格局(表1,圖1、圖2)。

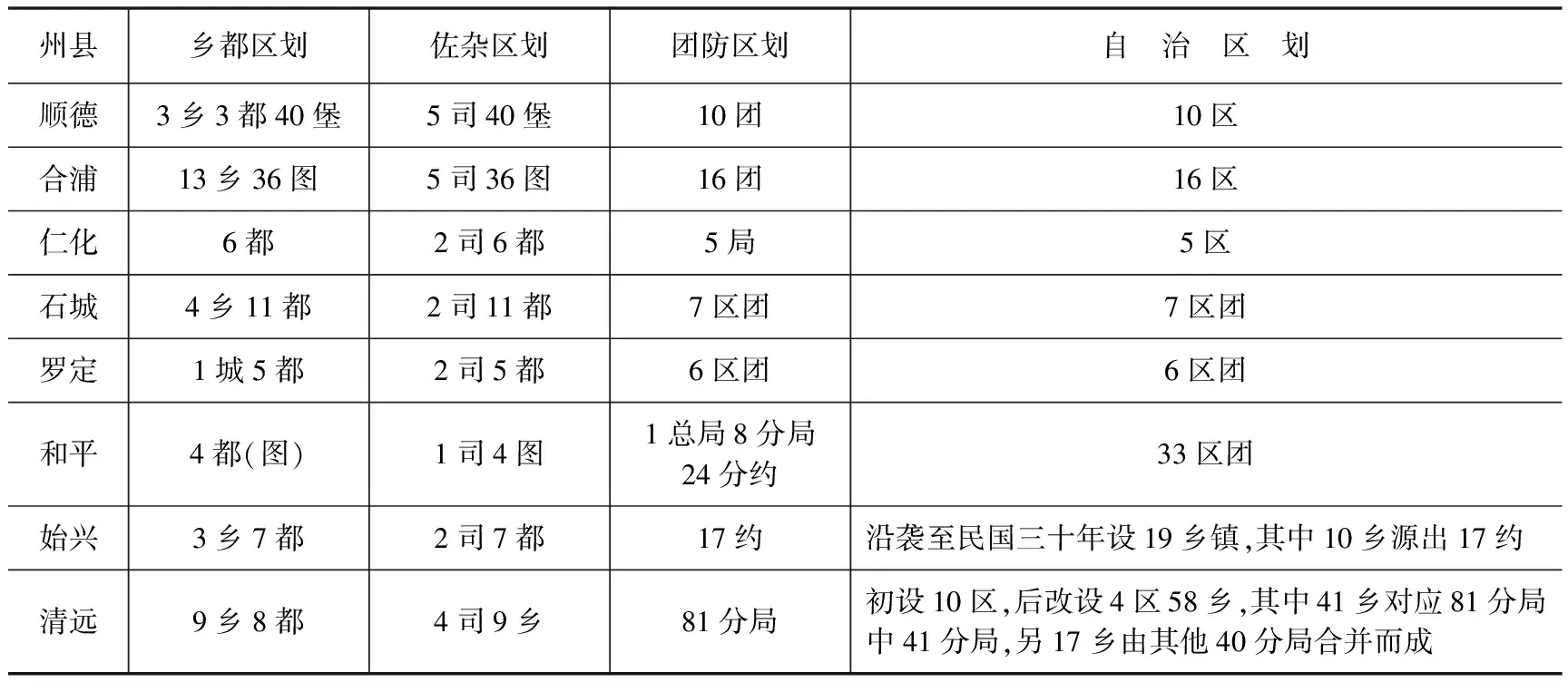

表1 晚清民初廣東部分州縣基層之鄉都、佐雜、團防、自治區劃對應

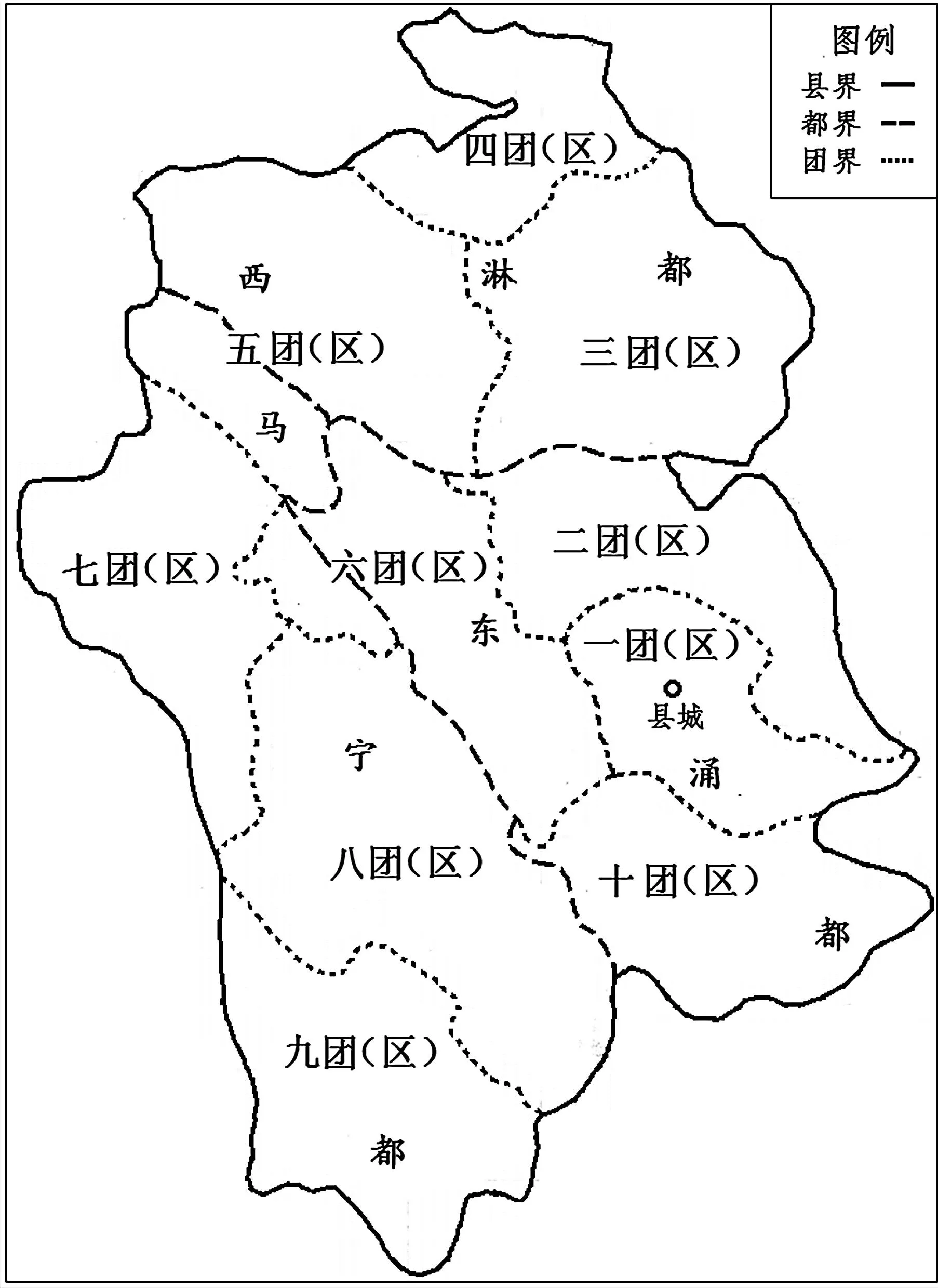

圖1 光緒年間順德縣基層都堡區劃、團防區劃、自治區劃之空間關系資料來源: 據民國《順德縣志·地圖》所載《順德各區度分總圖》改繪(《廣東歷代方志集成·廣州府部》第18冊,第8頁)。

圖2 咸豐年間始興縣基層團防區劃示意資料來源: 據民國《始興縣志》卷四《輿地略》第62頁《始興縣疆域圖》改繪。另,該疆域圖上所標“古祿約”,民國《始興縣志》卷六《建置略·鄉約》(《廣東歷代方志集成·南雄府部》第5冊)第101—105頁并未見載。

四、 團局行政化: 基層團練型政區的漸次成型

《南亭四話》和《二十年目睹之怪現狀》表明,晚清普設制度化的廣東基層團練職能不限于治安,還處理“錢債、毆斗、口角”等各種基層事務,越來越行政化,各團局成為基層民眾維權直接申訴的首選機構。(53)關于晚清廣東基層團練的行政化趨向,除孔飛力、魏光奇外,西川喜久子、邱捷、王一娜等學者亦多有論述,參見[日] 西川喜久子: 《順德團練總局成立始末》,《國外中國近代史研究》第23輯,中國社會科學出版社1993年版,第123—164頁;邱捷: 《晚清廣東的“公局”——士紳控制鄉村基層社會的權力機構》,《中山大學學報(社會科學版)》2005年第4期;王一娜: 《清代廣府鄉村基層建置與基層權力組織——以方志的記述為中心》。相應地,各州縣基層團防區劃功能亦發生轉化。

各團局在治安防衛之外,協助甚至替代當局處理各種基層公務更成為其日常要務,擔任基層賦稅征收角色就相當吃重。同治十一年至十三年(1872—1874),南海官山公局、同人局、同安公局等曾相繼協助當局催收錢糧。(54)〔清〕 杜鳳治: 《調補南海日記》,《望鳧行館宦粵日記》第19本,桑兵主編: 《清代稿鈔本》第13冊,廣東人民出版社2007年版,第419頁;《南海官廨日記》,《望鳧行館宦粵日記》第25本,《清代稿鈔本》第14冊,第541頁;《南海公廨日記》,《望鳧行館宦粵日記》第27本,《清代稿鈔本》第15冊,第234頁;《由南海調署羅定州日記》,《望鳧行館宦粵日記》第28本,《清代稿鈔本》第15冊,第391頁。各團局還常自費承建各種公共工程,咸豐五年(1855)順德團練總局從局費中撥出款項,修復慘遭戰事損毀的縣城(55)〔清〕 龍葆誠: 《鳳城識小錄》卷上《順德團練總局始末》,《廣州大典》第34輯第12冊,廣州出版社2015年版,第63頁。,同治六年(1867)又投資55 300余兩,浚渫30余年未曾疏通的城南碧鑒河,并派局董督勇專司河道事項(56)〔清〕 龍葆誠: 《鳳城識小錄》卷上《順德團練總局始末》,《廣州大典》第34輯第12冊,第68頁。。

各團局亦積極整飭當地社會風氣,投身地方公益事業。咸豐七年(1857)前后南海彰善局紳劉炳藜等力主禁止賭博以杜盜源,倡導捐賑以濟饑民。光緒末年,該縣大同局紳李征霨在當地“整飭鄉規,較合秤斗”使“商人不敢售其奸”(57)宣統《南海縣志》卷一五《列傳二》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第14冊,第386、381頁。。咸豐六至七年米價飛漲,順德團練總局協助當局平糶陳谷,緩解當地糧食危機,并設粥廠救濟貧民。(58)〔清〕 龍葆誠: 《鳳城識小錄》卷上《順德團練總局始末》,《廣州大典》第34輯第12冊,第63頁。

介入當地民事糾紛、訴訟案件的處置是團局職能行政化的最大突破。咸豐《順德縣志》稱該縣“非機密事,率先詣公約告之保正,傳地保協拘”(59)咸豐《順德縣志》卷二一《列傳一》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第17冊,第498頁。。同治九年(1870),鑒于舊寨鄉與北門陳姓因挖蠔殼爭界幾乎釀成巨案,順德團練總局照會邑侯嚴禁民間擅挖蠔殼(60)〔清〕 龍葆誠: 《鳳城識小錄》卷上《順德團練總局始末》,《廣州大典》第34輯第12冊,第69頁。;宣統年間,番禺古壩鄉韓姓東西房曾因利益糾紛釀成械斗,最終在平康局紳韓兆祺調解下得以平定,并“訂善后息爭之法”(61)民國《番禺縣志》卷二二《人物志(五)》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第21冊,第354—355頁。;南海曹邊鄉人曹作霖主持四堡局政時,“鄰堡有兩鄉纏訟,縣憲諭局查覆者,必持正稟復”(62)宣統《南海縣志》卷一五《列傳二》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第14冊,第384頁。。可見,各團局當時已擁有受理、調解及審判的司法權力。

為確保基層事務處置常態化,各團局均配有較為固定的辦事場所、駐點和人員。地方團局多以社學、書院、墟市等社區機構為辦公地點。南海、番禺本就設有一批社學、書院式的團練組織。再如花縣所設7局,除獅峰局設于墟市,其他6局均設于書院。(63)民國《花縣志》卷三《建置志》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第47冊,第302頁。墟市亦是團局辦公常設駐點。如石城縣,光緒年間設立團保組織,總局設在縣城,6分局均設于墟市。(64)民國《石城縣志》卷二《輿地志下》,《廣東歷代方志集成·高州府部》第14冊,第485—489頁。

常在團局值事的士紳多稱“局紳”,通常由當地紳耆公舉選出,經由知縣任免。道光二十六年(1846),東莞防御公局成立,由何鯤等10余紳士充任執事。(65)劉志偉、陳玉環: 《葉名琛檔案: 清代兩廣總督衙門殘牘》第6冊,廣東人民出版社2012年版,第437頁。順德團練總局成立后,由紳士張一槎主文案,龍芝房等10紳士分理書啟、收支、雜務、督帶、管駕各件,一度各局紳還有薪水。(66)〔清〕 龍葆誠: 《鳳城識小錄》卷上《順德團練總局始末》,《廣州大典》第34輯第12冊,第62頁。順德東海護沙局成立時,局內設總理紳士4位(后改為2位),協理16位,值事局紳均領有薪水,總理月薪八兩,協理四兩,而駐局者每位另加四兩。(67)〔清〕 龍葆誠: 《風城識小錄》卷下《護理東海十六沙局緣起》,《廣州大典》第34輯第12冊,第79頁。

各團局設置及其運作須獲得地方當局許可或授權。嘉慶五年(1800),順德知縣沈權衡令各鄉普設公約,規定凡公約出具文書須加蓋官府所頒戳記。(68)咸豐《順德縣志》卷二一《列傳一》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第17冊,第498頁。各團局辦理實務時形成一定上下層級關系,總局為統領機構,設在縣城,充當縣政府代理人角色,各分局則設在鄉村區域,相當于分支機構。如番禺仁讓公局處理案件時先向沙茭總局報告,后者再匯總報告巡檢。(69)王一娜: 《清代廣府鄉村基層建置與基層權力組織——以方志的記述為中心》,第195頁。小公局也可直接向縣官負責,但有時小公局處理過的事件會由大公局再處理。如香山新沙公約將一名匪犯解縣后,知縣批復諭飭大黃圃約紳查明稟復核辦。(70)邱捷: 《清末香山的鄉約、公局——以〈香山旬報〉的資料為中心》,《中山大學學報(社會科學版)》2010年第3期。

隨著各團局職能行政化,其在實務處置中已形同準基層行政機構。其一,各團局與州縣官之間的文書往來均參照上下級衙門文書格式。知縣任命約紳、局紳或命令他們辦事用下行的“諭”,約紳、局紳向知縣報告則用上行的“稟”。一些規格比較高的公局,如順德團練總局及東海護沙局,與縣政府之間的公文往來還采取平行公文“照會”的方式。(71)王一娜: 《清代廣府鄉村基層建置與基層權力組織——以方志的記述為中心》,第163頁。其二,官方文書對各團局一律統稱“局”。如官府公文中順德團練總局均稱“邑局”,其他基層各團局也多如此。“局”成為地方各基層團練組織的通名。其三,當地百姓遇事往往直接向各團局申訴,故出現了李伯元、吳趼人作品中所描述的現象。

由上,若以政區構成要件來衡量,晚清廣東地方各團局轄域已經政區化,由基層防衛區域轉變為準基層行政區域。(72)關于政區構成要件的具體論述,請參見周振鶴: 《中國歷史政治地理十六講》,中華書局2013年版,第29頁;劉君德主編: 《中國行政區劃的理論與實踐》,華東師范大學出版社1996年版,第5—6頁。因屬性轉變,番禺、東莞、清遠、連州等州縣將各團局直接置于佐雜司屬之下,成為后者轄下的一級行政機構,形成“縣—司屬(佐雜)—公局”形態結構。雖未有正式的建制安排,但地方各團局已事實上成為準基層政區,其體系結構可表述為“縣—總局或總團(設在縣城)—分局或分團(設于各鄉)—村(基層細胞)”,因有軍事色彩,姑且稱之基層團練型政區。在清末民初地方州縣踐行城鎮鄉基層自治之際,它們可作廣東地方基層自治區劃形態“區”及“鄉鎮”的前身。

結 語

在中國基層區劃近代轉型和現代基層政區“鄉鎮制”的早期實踐中,廣東城鎮鄉基層自治區劃建置實則源出內生性的基層團練型政區。后者形成的時空環境及功能屬性很大程度上契合了當時基層自治區劃建置的內在與實際要求。

據《城鎮鄉地方自治章程》設定的基本要義和框架,城鎮鄉基層自治以專門辦理教育、衛生、道路工程、實業、慈善救濟、公共營業、籌集款項等地方公益事務為要,并由基層公選合格紳民產生的議事會和董事會或鄉董來決議和執行,以自治公所為辦公地。地方官有權隨時檢查并上報督撫,有權申請督撫解散城鎮鄉議事會、城鎮董事會及撤銷自治職員。得當的城鎮鄉基層自治可以輔佐官治之不逮。(73)王建學編: 《近代中國地方自治法重述》,第31—40頁;駱鴻年: 《城鎮鄉地方自治章程講義》,《廣東地方自治研究錄》1909年第14期,《辛亥革命稀見文獻匯編》第19冊,第255—275頁。

廣東地方各團局的運作及其所涉事務與城鎮鄉基層自治有相通之處。當地紳耆公舉選出地方各團局值事局紳,他們常住固定辦事場所(社學、書院或墟市等)處理日常治安防衛、錢糧征收、工程修繕、風氣整飭、災荒救濟乃至民事糾紛等基層事務,這些多屬地方公益范圍。各團局的設置及其運作須當局許可或授權,值事局紳由知縣任免。州縣牧吏“常依賴局紳以為耳目”,各團局成為可以左右當局的基層權力集團。(74)杜之杕: 《論廣東急宜舉辦地方自治》,《廣東地方自治研究錄》1907年第1期,《辛亥革命稀見文獻匯編》第17冊,第205—212頁。各團局準自治的屬性既體現了中國傳統社會的鄉董自治主張,又暗合現代基層自治設置董事會或鄉董的制度設計。(75)張研: 《清代縣級政權控制鄉村的具體考察——以同治年間廣寧知縣杜鳳治日記為中心》,大象出版社2011年版,第44頁;王建學: 《地方自治觀念在近代中國的嬗變——從政治意義上的自治到法律意義上的自治》,《廈門大學學報(哲學社會科學版)》2011年第3期;魏光奇: 《官治與自治——20世紀上半期的中國縣制》,商務印書館2004年版,第356—359頁。

時人就指出“吾粵遍地皆盜賊”,基層嚴峻的治安形勢制約了當時廣東地方自治推進,“救此弊必賴警察”,當時在基層由各地鄉局實際充當了警察的角色。(76)杜之杕: 《論廣東急宜舉辦地方自治》,《廣東地方自治研究錄》1907年第1期,《辛亥革命稀見文獻匯編》第17冊,第205—212頁。此情勢下,清末民初廣東地方州縣基層自治區域的劃定和“區”的設置,如順德、合浦、仁化、石城、羅定、和平、清遠等縣,既不是沿用原有鄉、都或佐雜分防的區劃格局,也不是以《城鎮鄉地方自治章程》設定的“城、鎮、鄉”劃分標準為據,而多采用當地基層團防區劃的空間布局結構,自有其理據所在。各地基層團練創設最初是出于基層治安聯防的需要,從軍事地理角度考慮,當基層原有區劃格局不能切合實際之需,就應根據自我防御情形結合當地具體地理條件布局建立防衛區。光緒年間,順德為便于聯防辦團將全縣統劃為10團,“畫界不復以都堡為限”“但以河道地勢或分或合”,重新進行基層區域空間布局。(77)民國《順德縣志》卷一《輿地略》,《廣東歷代方志集成·廣州府部》第18冊,第25—27頁。道光年間合浦也是基于治安防衛,“因地勢之便利”,打破原有區劃格局,統劃全縣為16團。(78)民國《合浦縣志》卷一《地方志》,《廣東歷代方志集成·廉州府部》第6冊,第85頁。嚴峻的基層治安形勢是城鎮鄉基層自治所要應對的問題,而具有軍事功能的基層團防區劃切合了這一需求。

“粵東之盜甲于天下”,明代以降廣東地區匪患問題一直非常突出,成為影響地方基層區劃建置的重要社會因素。有明一代廣東析置多達20余個新州縣管控匪患,它們大多都是“盜區”,為動亂最嚴重區域。新設縣以“都”(縣下一級基層區劃)為單位從原縣析出,將原縣中“都圖里甲”這套區劃體系推進到失控的“盜區”,強化對這些地區的管治。(79)劉志偉: 《在國家與社會之間: 明清廣東地區里甲賦役制度與鄉村社會》,中國人民大學出版社2010年版,第14—15、40—41頁;司徒尚紀: 《廣東政區體系——歷史·現實·改革》,中山大學出版社1998年版,第55頁;潘理性、曹洪斌、余永哲: 《廣東政區演變》,廣東省地圖出版社1991年版,第37頁。清代的匪患問題仍然嚴峻,但大規模新設州縣已不太可能(清代僅新設4縣)。起初實施“佐雜分防”基層區劃體系,在乾隆二年前后完成了下派佐雜官分防鄉村地區之舉,力圖以基層布防全覆蓋方式嵌入基層社會,控制地方各州縣。進入晚清,匪患問題由于外來因素日益嚴重,各州縣僅靠為數不多的幾個佐雜分防基層已難以應對加劇動蕩的局勢,于是由士紳主導的大小團局應時而起,構成體系化的基層團防區劃格局,并隨著其功能日趨行政化而成為帶有軍事色彩的準基層政區,儼然為地方“誰能抗之者”的基層權力控制實體,乃至在清末地方自治推行之際,時人主張“假其權以辦自治”(80)杜之杕: 《論廣東急宜舉辦地方自治》,《廣東地方自治研究錄》1907年第1期,《辛亥革命稀見文獻匯編》第17冊,第205—212頁。。晚清時期匪患困擾和基層動亂的加劇導致廣東基層社會高度軍事化。基層社會為求自衛紛紛組建民間武裝集團,在士紳集團的主導下系統化和行政化,行使基層治安防衛、行政管理和準自治多重功能。這種基層社會團練化,在清末民初廣東基層自治區劃建置依托基層團練型政區這一架構而達成的進路中發揮著基礎性作用。

廣東基層自治區劃建置的早期實踐看似基于現代國家憲政理念啟動,打破鄉都或佐雜分防區劃這些傳統體系,實則受著基層團練化這一地方因素影響,兼具治安防衛、行政管理和準自治功能的基層團練型政區是廣東基層自治區劃形態“區”及“鄉鎮”的前身,呈現出顯著的地方性色彩。這種扎根于嶺南區域土壤之中的地方性即其基層社會自身運行邏輯及需求,很大程度上制約著中國基層社會治理體制轉型的區域進程及其實現形態。